現実を3DCGのバーチャル空間で再現し、産業の世界で活用する「デジタルツイン」。主にゲーム産業で培われてきたリアルタイムCG技術を活用した、遠隔地でのコミュニケーションや計測、そして自動車やロボットの自動運転、さらにはスマートシティの開発など、多彩な目的での活用に注目が集まる。本連載は「言葉はよく耳にするけれど、具体的に何を指すのかちょっとピンと来ない」そんなあなたに送る。

第2回となる今回は、自動車産業における事例として、SUBARU×シリコンスタジオの取り組みである、Unreal Engineを活用した「走行デザインレビューシステム」について紹介していく。工数削減や利便性向上といった現状改革のためでもあり、またクオリティ追及や新たな業務フローの構築といった未来志向性もある、本プロジェクト。その開発の舞台裏に迫る。

関連記事

第1回: ゲームの技術が産業へもたらすインパクトと導入課題は?

自動車とは走るもの。デザインレビューも走行状態で行いたい

CGW:前回の記事から掘り下げまして、今回はデジタルツインの実際の活用事例として、SUBARU×シリコンスタジオによる「走行デザインレビューシステム」の取り組みを紹介できればと思います。その全容は「UNREAL FEST 2023 TOKYO」での講演動画に譲るとして、まず自己紹介からお願いできますでしょうか。

▼講演動画

▼スライド資料

宇木孝太郎氏(以下、宇木):株式会社SUBARUの宇木です。3DCGテクニカルアーティストとして、現在は量産車のデザインビジュアライゼーションを主に行なっています。3DCGを使ったプレゼンムービー制作や、VR化してエンジニアリング的なデザインレビューを行えるようにするなど、デジタル化によるクルマのデザイン開発全般に従事しています。最近は特にUnreal Engineによる研究開発を積極的に進めており、本プロジェクトではSUBARU側の責任者を務めています。

向井亨光氏(以下、向井):私は前回に続いての登場となりますが、シリコンスタジオの向井です。今回の取り組みでは、プロジェクトマネージャーとして参画させていただきました。

CGW:一般的な話としましては、「クルマのデザインレビュー」やその「ビジュアライゼーション」と言われても、読者的にも馴染みがないかもしれません。どのような業務で、どういったことが必要になるのか、といったところから教えていただけますか。

宇木:基本的にデザインレビューとは、自動車そのものの見た目やデザインが良いか悪いか、その評価を行うことを指します。開発の段階によって確認する内容は異なりますが、初期だとクルマのシルエットやボリューム感といった大枠のところから始まって、法的に決まっている要件、制限の確認などがあり、開発が進んでいくと、細かいディテールや意匠、デザイン確認に進んでいきます。

伝統的には実物大のクレイ(粘土)モデルを作って、色を塗ったりフィルムを張り付けたりなど質感も加えながら評価をしつつ、自動車のデザイン開発は進められるのですが、このクレイモデルを用いた手法だけだと、当たり前ですが「止まった状態」の見た目しか評価できません。クルマ本来の姿である、走ったり止まったりする挙動のイメージを得ることができない。そこで、CGを用いた動きのある状態でのビジュアライゼーションというものが必要になってくるわけです。

Copyright © SUBARU CORPORATION All Rights Reserved.

CGW:車体のデザイン検討段階で、リアルに自動車サイズの物体をいくつも作って動かすことはできないし、デジタル上のビジュアルで確認して評価していくわけですね。

宇木:その取り組み事態は珍しいものではなくて、どの自動車メーカーでも行われていることだと思います。当社でも、走行状態のHDRIを撮影してCGモデルに適用し、マッチムーブも活用して実写合成で走らせて評価したりなど、可能な限りリアリティを追求してビジュアライズをしようとしてきました。もちろん、フルCGとしても背景含めて制作し、そのバーチャル空間上で走らせて評価するといった取り組みも実施してきています。

CGW:そこで自動車を「動かして見た目の評価をする」ということと、「リアリティの追求」という意味で、Unreal Engineに着目されていくわけですね。

宇木:まず前段として、現状においては当社のCGデザイナーは、超精密モデルを作るためのCADモデラーばかりですので、形状を作るのは得意でもアニメーション付けは専門外、というか基本的に苦手……という前提がありました。加えて、加減速や荷重移動、路面変化に応じた車両のリアルな挙動再現も必要、かつ走行用に広い背景データまで作成する必要がある。さらに映像化に伴ってはレンダリング時間まで激増する。というわけで、実用的に走行アニメーションを必要なだけ作って評価していくというのは、DCCツールを使うだけでは難しいんですね。

そこで手っ取り早くリアルタイムに高品質なグラフィックスを出力でき、物理演算を備え、かつ充実したアセット資産があるUnreal Engineを活用しようと社内の機運が高まっていきました。

CGW:まずはSUBARUさんが、自社でゲームエンジンに取り組んでいったのですね。

宇木:はい。そうして社内でリサーチしていくなかで、やはりよりリアルで高品質なアウトプットのためにはUnreal Engineに強いスペシャリストの力が必要だと痛感し、今回のプロジェクトがスタートしたというながれになります。

向井:まずこのプロジェクトにおけるSUBARUさんの要件としては、すでにリアルな車両データが存在していて、それを用いてリアルに動く状態を再現して評価したい、というものになります。SUBARUさんが感じられた技術的な限界に対し、シリコンスタジオがサポートに入ることで課題を解決する。さらにデザイン開発において実用的なレベルのレスポンスで、走行状態のリアルな自動車のビジュアルを確認できるようにする、というのがゴールです。

プロジェクトとしては2段階のフェーズを経ていました。大きな目標は変わらず「クルマが動く状態でのレビュー」ですが、フェーズ1では、大きくは「既存データの活用」と「利便性の向上」にスポットが当てられており、フェーズ2ではそこを踏まえつつ、さらに「汎用性の拡大」と「リアリティの向上」を目指したものになっています。このフェーズ2にいたっては、これまでSUBARUさんが実際、自社でもUnreal Engine活用に取り組まれているということも重要なポイントになりました。

CGW:ありがとうございます。2つのフェーズを経て、最終成果の動画のようなビジュアルを、Unreal Engine上で走行スプラインを引くだけで実現できるようになったということですね。

フェーズ1:「既存データの活用」と「利便性の向上」を目指す

CGW:続いては、具体的なプロジェクト進行について聞かせていただければと思います。まずはフェーズ1からですが、何を目指したものになるのでしょうか。

宇木:初期段階、つまりフェーズ1に入る前では、とにかく手元の車体データをもとに、すぐに動く状態で確認できるようにしたい、というのが大きな目標でした。ここまでお話しているように、当社のデジタル制作体制ではアニメーション作成が苦手という課題がありました。そこで人の手をできるだけかけずに時短でアニメーション出力するにはどうすればよいだろう、という相談から始まっています。

CGW:まずは「Unreal Engineでクオリティの高いビジュアルを出そう!」といったことより、業務プロセスを効率化できる活用方法を模索されていた感じですね。

宇木:端的に言えば、車体のCADデータがあって、それをポンっと放り込めばすぐに自分たちが設定しているビジュアル品質で、動いているクルマが確認できる……そういうものを実現したかったということです。ゲームエンジンさえ使えば、元のデータがあったらすぐリアルタイムに動かしてサクッと確認できるのではないか、そう期待している部分がありました。

CGW:ゲームエンジン自体、その即応性をひとつの売りにしていますからね。

宇木:ただ、やはりそう簡単にはいきませんでした。データに関して言えば、当社が普段使うVREDでクルマに設定した質感を、そのままゲームエンジン上にもっていくことなどには技術的な課題がありました。また、自分たちがDCCツールでアニメーションを付けたり、Unreal Engineで動かすことも当然行なっていましたが、これも都度アニメーション付けやカメラの設定を行なっていては手数がかかりすぎるため、ここにも自動化できるしくみが必要でした。

向井:ゲームエンジンの利便性についてなのですが、全てが作り物かつバーチャル上で完結できる「ゲームそのもの」なら、当然すぐ作ってすぐ動く、おっしゃられているような即応性が売りです。しかし、「現物があるものをしっかり再現する必要がある」というデジタルツイン案件となると、一概にそう簡単にはいきません。

既存データの変換や共通化、そのデータの中で何が必要で何が必要ではないか、そういった取捨選択をしつつ、ゲームエンジン上でパフォーマンスが出せる状態に最適化していく必要があります。そこがデジタルツインの、「自分でやってみたけれど何かちがう」となってしまうポイントのひとつだと感じます。

CGW:そこにシリコンスタジオさんが参画することによって、いま必要なことに要点を絞って最適化されるわけですね。

向井:このSUBARUさんのフェーズ1で言えば、端的にまとめると、目的は「<1>既存データの自動変換」と「<2>アニメーションの自動出力」です。

<1>については、CADデータのインポートツールとして付属している、Datasmithというものがあります。ただ、標準状態ではマテリアルの再現性に難があったので、ソースを改変して精度を高めることにより、特にオペレーションとしては何も考えることなく、車体のCADデータをUnreal Engineにもっていくことができるようにしました。

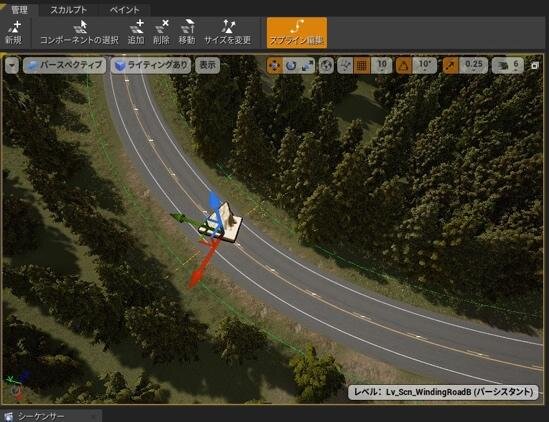

<2>については、クルマ2台を並走させてレビューしたい、というご要望があったので、リアルなワインディングロードを作成し、1本のスプラインを設定して2台の車体データを読み込めばすぐ並走アニメーション化できる、というしくみを構築しました。スプラインを道路上に引けば地形の起伏に自動で沿うようにしておいて、かつ並走する2台を前後左右からとらえたり、CM的に回り込むようなカメラワークなど、7つの視点を切り替えて表示できるカメラ設定を施しています。

CGW:フェーズ1では、既存のCADデータをUnreal Engineに読み込ませるだけで、これらのことができるようになったわけですね。特に、CGに不慣れな人であってもすぐに走行状態の動画がレビューできるようになったというのは、飛躍的に利便性が向上したと言えます。ちなみに、このフェーズ1での背景データはどのように構築されたのでしょうか。

向井:フェーズ1の背景ビジュアルについては、SUBARUさんにイメージを聞きつつ、シリコンスタジオ側で作成しました。背景に限らず、フェーズ1についてはほとんどすべて当社で作業を行なっています。

宇木:それについては、フェーズ1を終えて見えてきた課題につながるんです。やはり丸投げに近いかたちでは上手くいかないというか、自分たちで行なった方がよい作業がある、という気づきがありました。

そのひとつとしては、ビジュアルイメージの言語的な共有は難しいということ。われわれのメインマーケットである、「北米、かつアウトドアシーンでの車両走行に適した背景がほしい」と言語化しても、やはりそこには無限のバリエーションがあります。であれば、当社にもデザイナーがいるわけなので、ビジュアルイメージに直結するところについては、自身で作っていった方が話が早いんですね。

向井:これはフェーズ2に至る経緯というか、課題です。最も目的を理解していて明確なビジョンをもたれているのは、やはりクライアントさんです。そこで役割分担をして、クライアントさん側で担当いただいた方が確実に成果が上がる業務があるならば、担当いただく方が大きな成果につながることがあります。実際フェーズ2では、そうして背景制作など直接的なビジュアル部分の構築についてはSUBARUさん側で担当いただくことでプロジェクトの成果を大きく上げることができました。

宇木:われわれとしても、もともと自分たちでやろうとしていた話ですので、Unreal Engineの理解やスキルアップという意味でも、やるべきところはやろうと。自動車メーカーというのは、ある意味縦割りで「やる・やらない」の線引きが強すぎる傾向にあると思いますが、そこをブレイクスルーし、手を動かした方がよいところは動かして、ベンダーさんともがっちりタッグを組みたいという意識はありました。

CGW:そうしてクライアント側、ベンダー側で双方の得意とするところを結集し、フェーズ2のプロジェクトに向かうかたちとなったわけですね。そのあたりの意思疎通や共同作業的な動きも、デジタルツインで成功していく秘訣なのかもしれませんね。

向井:そう思います。そのほか、実務的なフェーズ1の課題としては、Datasmithで変換してる車両モデルがスタティックメッシュなので、アニメーションが手付け挙動に限定されていたこと、スプラインが引ける走行環境が限定されていたことなどがあります。より自由度の高い走行シーンを設定できるようにして、かつ車両の挙動やその視覚表現としても、よりリアリティのあるものにしていきたい、そのためにフェーズ2のプロジェクトがスタートしていくことになりました。

※注:フェーズ1時点で使われていたUnreal Engineのバージョンは4.27

フェーズ2:「汎用性の拡大」と「リアリティの向上」を目指す

CGW:フェーズ1で見えてきた課題の解決に向け、フェーズ2がスタートしたということでしたが、その具体的な目標設定としてはどのようなものになったのでしょうか?

宇木:正直、フェーズ1の段階ではUnreal Engineのポテンシャルを探るというよりは、果たしてどこまでのことができるのか、手数をどれだけ減らせるのか、そういったゲームエンジンの導入メリットを把握するレベルのことであったように思います。

フェーズ2では、そこからまた一歩進めて、われわれのイメージする走行シチュエーション(背景)をつくり上げ、そのなかでクルマの走行ルートを自在に設定できる汎用性をもたせつつ、クルマの挙動や走行演出のリアリティも向上させる、といったことを目指しました。

向井:その実現のために、最初に最適な作業分担を話し合っていきました。まずSUBARUさんには、もたれているイメージをダイレクトに反映させるために、Unreal Engine上で走行環境(背景)そのものを作成いただくことになりました。

また車両の質感についても、Unreal Engine上でマテリアル設定を直接行なっていただいています。これには、フェーズ2ではリアルな挙動再現のために物理演算を用いることになったので、スタティックメッシュにしか対応できないDatasmithが使えなくなった、ということもあります。

こういった見た目の設計部分に関しては、デザイナー集団でもあるSUBARUさんが直接作業を行い、納得のいくビジュアルを構築する。そしてシリコンスタジオはしくみ部分、自動化やプログラムで制御する部分に注力させていただく、ということで役割分担が適正化されていきました。

CGW:なるほど。SUBARUさんが実際に手を動かす作業も多く、本当にタッグを組んで進められたプロジェクト、というふうに感じられますね。

向井:はい、そこは本当にそう思います。正直な話、ここまでクライアントさん自身が動かれて、一緒に進めていけるプロジェクトは少ないと思います。

ことデジタルツインに関しては、既存データの取り扱いの難しさであったり、再現すべきリアル空間がクライアントさんの現場にしか存在しなかったり、ベンダー側だけでは把握しきれないエリアということがあります。ゆえに、こういった最適な役割分担こそが、デジタルツインで成功に近づくためのポイントと言えるかもしれません。

CGW:フェーズ2の目的としては、大きくまとめると「<1>汎用性の向上」と「<2>リアリティの追求」があるということでした。それぞれ、具体的にお教えいただけますか?

向井:<1>についてですが、ここでいう汎用性とはSUBARUさんがこのフェーズ2のしくみを使って走行アニメーションを作り、レビューする際の自由度の高さ、ということになります。フェーズ1では限られた走行ルートしか設定できなかったところ、フェーズ2ではChaos Vehicleを組み込みました。それにより、SUBARUさんが構築した背景データの中で自由にスプラインを引き、アクセルやブレーキといったパラメータも設定して、好きなように走り回れるようになっています。

宇木:その前段として、われわれが再現したかった走行シーンというのが、北米のアウトドアシーンのイメージなんですね。それも結構荒れた感じで、起伏ある荒野のオフロードを失踪する、というような。つまり決まったルートの舗装路を走るだけではなく、環境中を自在に走り回れて、そのときどんなスタイルなのか、どう見えるのか、ということをレビューしたかったわけです。

また、これを実現するには、傾斜や起伏があるオフロード環境でタイヤがどう動くのか、車体がどう振動するのか、といった挙動再現や、土煙や粉塵といった空気感の演出も必要になってきました。

CGW:それが、<2>のリアリティの追求にあたるわけですね。

向井:双方の目的に関わることとして、まずは物理演算を導入すべきということは明らかでした。ただし、当たり前ですが元となる車両のCADデータはアニメーションを前提としていないため、ボーン構造はありません。

そこでわれわれの方で、あるルールに沿って作られた車両データであれば自動で骨組みを入れる、スケルタルメッシュ化プログラムを作成しました。開発にはFBX SDKを使用し、fbx形式であれば、どのようなツールから出力されたデータでも自動的に対応できるものになっています。

あとは走行シーンにコリジョンを仕込み、この車両データを読み込めば、挙動についてはChaos Vehicleに任せて地形の起伏に合わせた走行アニメーションが可能になります。

宇木:このしくみができたことで、リアルタイムにスプラインで走行パスを引いて動きをプレビューし、すぐに調整も行えるようになり、やりたいことの再現度も自由度も飛躍的に向上しました。

向井:Chaos Vehicleはリアルタイム処理のため、シーンデータが重く、フレームレートが出なくなると挙動が不完全になったりするのですが、これを補うべく挙動をベイクできるモードも用意しました。

宇木:走行パスの試行錯誤の段階では、リアルタイムにUnreal Engine上であれこれ検討しますが、これとアニメーションを決めていざレビューするとなると、どのみち高品質な状態で動画としてレンダリング出力したりします。そこでリアルタイム性は必要ないですし、Chaos Vehicleの挙動をベイクしておいて高解像度な動画出力をする、というフローが採れるのは助かります。

向井:あとは空気感の演出として、Niagaraを用いた土煙やタイヤから巻き上がる粉塵といったエフェクト設定、オフロード走行なのでタイヤの轍の再現、といったところも行なっています。轍については、タイヤの設置状況によって発生度や深さも調整可能です。

大きな目的は「デザインレビュー」のため、挙動だけでなく見た目としてのリアリティの再現も重要になってくる。説得力のある走行環境の再現という意味で、こうした演出は欠かせないものになっています。

CGW:そして、この最終動画のような走行アニメーションを必要なときに自分たちで作ることができる、「走行デザインレビューシステム」が構築できたわけですね。

宇木:もちろんまだまだ課題はありますが、ひとまずかたちとして「自動車本来の姿(走る状態)でのデザイン評価」ができるようになったことは、大きな成果です。もちろんコストメリットがあることもまちがいなく、アニメーション制作のための手数が大きく減りました。

また、こうしたプロジェクトによって知見を深めていくことでスタッフのスキルアップ、ノウハウの蓄積といった効果も見逃せません。従来の強みである造形力についても、こうした新たな挑戦によって磨かれていっていると感じられます。

※注:フェーズ2にあたっては、Unreal Engineのバージョンも5.0.3に上がっている

完成を見た走行デザインレビューシステム、その先にある展望と今後のデジタル活用

CGW:2つの段階を経た本プロジェクトですが、それぞれ開発体制や期間などはどれくらいだったのでしょうか。

宇木:フェーズ1については、基本的にわれわれはお願いするばかりで、シリコンスタジオさんの作業が中心になります。当社が関わったスタッフは、私含め1〜2名といったところです。期間的には、相談しはじめてから数えればそれ以上かもしれませんが、実作業的には3ヶ月程度ではないでしょうか。

向井:そうですね。期間的にはそれくらいでした。われわれの方では、アーティスト1名に、エンジニアが1〜2名と私が関わっていて、比較的小規模なプロジェクトとして始まったと思います。それはフェーズ2に至っても特に変わらず、そこまで人数は増えていません。ただ、期間としてはSUBARUさん側での作業がありますし、半年くらいはあったかなと思います。

宇木:フェーズ2に関しては、車両データを最適化したり、走行環境となる背景データの作成をしたりするスタッフが参加しまして、あとはサポート人員1名で合計3名ほどが関わっています。

向井:当社としては、フェーズ2にあたって人員が大きく増えた感じはないのですが、SUBARUさんの方でしっかりアーティストの方に入っていただいてやり取りも増えたので、プロジェクト全体としては、人員も期間もやはり2倍くらいの規模感になった印象はありました。

CGW:それでも全体として数名規模で、フェーズ1、フェーズ2ともに3〜6ヶ月といった短いスパンのプロジェクトだったのですね。思ったよりも短くて驚きました。

向井:四半期ごとの予算やスケジュールなどがあるため、製造業系のプロジェクトはこれくらいの期間が多いかもしれません。実作業で3ヶ月程度というのはよくあると思います。われわれとしては、クライアントさんの意向に合わせていきます。

宇木:確かに、打ち合わせから含めると半年かかっていることはあるかもしれませんが、結果的に3ヶ月でお願いします、となることは多いかもしれませんね。

CGW:ありがとうございます。やりたいことの規模感にもよるとは思いますが、そういった短いスパンでも十分相談ができ、ここまでの成果が出ていることに改めて驚きました。

CGW:では、ここまでの成果を踏まえまして、SUBARUさんのデジタルツインの取り組みとしての今後の展望などがありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。

宇木:フェーズ3と呼べるかどうか、また、いつプロジェクトとして稼働できるかはわかりませんが、進めたい方向性としては、さらに手数を減らしたり、制作データを共通化したりなど、各ツールでのデータのやり取りをもっとスムーズにしたいと考えています。フェーズ2で発生していた、車両モデルへのUnreal Engine上でのマテリアルの再設定など、人の手をかけていたところを自動化できるしくみもほしいです。

また、こうしたデータ入出力の工数削減といったシンプルな話だけではなく、Chaos Vehicleの挙動をベースとしたアニメーションデータを出力して、BlenderやMayaといったDCCツールでそのモーションに手を加えたい、といったクオリティ追及のニーズもあったりします。それもこれも、フェーズ2まできて、できることが増えたからこそ出てきたイメージではありますね。

CGW:確かにフェーズ1以前の、「どうすれば上手くUnreal Engineを使えるのか」からスタートしたというお話からお聞きしていると、今ではやりたいことも具体化されて、大きな進展があったと感じます。

宇木:まさにそうで、社内にCGプロダクションができたような感覚なんです。このプロセスを進めていければ、社内外ともに、われわれデザインチームとしての意図をより明確なかたちで伝えたり、またそのフィードバックを受けられたりするようになるかもしれません。

例えば、これまでもマーケティング等においてCGムービー制作を外部の制作会社さんにお願いすることは多くありましたが、われわれの意図を100%伝えるのは難しいと感じていました。そこで、例えばこうしたデザインレビューのアニメーション制作の延長線上として、ビデオコンテのようなものを作って渡すことができたら、より明確なねらいを伝えられるようになります。コミュニケーションロスもかなり少なくなるでしょう。

CGW:最後になりますが、自動車産業におけるデジタルツイン導入のメリットについてお聞かせいただけますでしょうか。

宇木:一般的な話として、一番大きいのは純粋にコストメリットです。アナログの実物大クレイモデルを作る工数との比較で考えると、シンプルに工数が1/10以下になっているケースもあります。1/1クレイモデルのエクステリア制作は2〜3人がかりで3週間程度はかかりますが、デジタルモデルなら早ければ1人で2週間もかかりません。

さらにそれだけでなく、デジタルモデルであればこのプロジェクトで行なってきたように、アニメーションやVR化、さまざまな外的環境での視覚化など、その先の活用もできて有用度がより高まります。コストメリットがあることはもちろん、そういった利用幅の広さや精度の高さが、デジタルによる効果かなと思います。

向井:われわれベンダーとしては、そうしたコストメリットを十分に引き出せるサポートをしつつ、宇木さんがおっしゃられているような、デジタルならではの有用性を共に探っていければと考えています。

ここまでクライアントさんと役割分担がしっかりできて、二人三脚で進められたプロジェクトは正直初めてというくらいの経験だったのですが、結果として想定以上に上手くいったと感じています。こうしたステップが踏めるとデジタルツインの成功事例になるんだな、というところは、われわれとしても紹介できて良かったです。

CGW:本日は貴重なお話をありがとうございました!

Text_Sadamu Takagi

Edit_藤井紀明(CGWORLD)