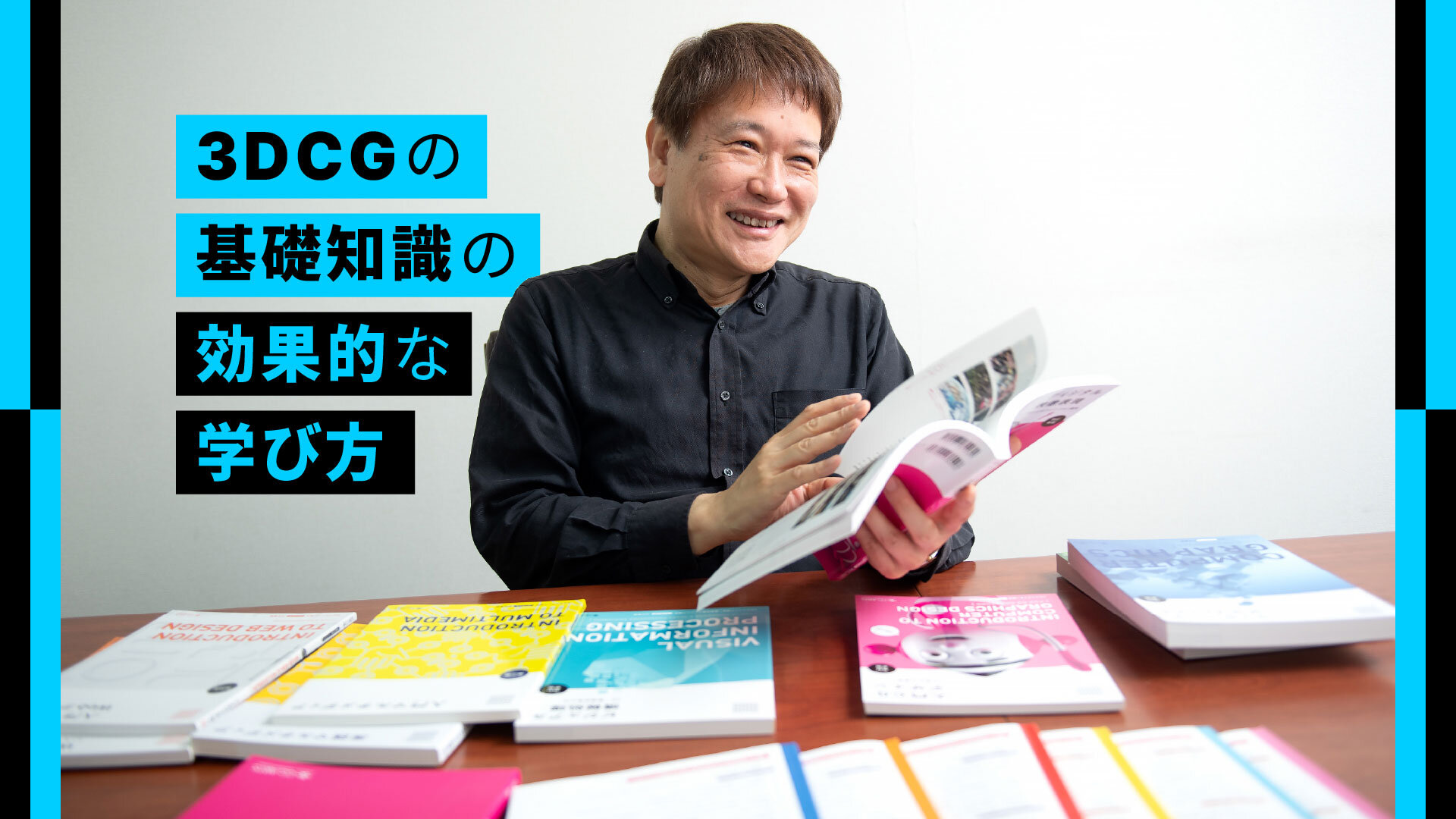

新卒でセガに入社した後、1998年にリズを設立した磯野貴志氏は、CG-ARTS(公益財団法人 画像情報教育振興協会)のCGクリエイター検定、CGエンジニア検定、Webデザイナー検定、マルチメディア検定の受験を通して、体系的、かつ幅広い基礎知識を習得してきた。受験の経緯や、業務での有効性、学生への期待などを語ってもらった。

頭の中で知識が体系化されていれば、論理的な説明ができる

CGWORLD(以下、CGW):磯野さんは、セガで3DCGの基礎知識を学んだのでしょうか?

磯野貴志氏(以下、磯野):そうです。私は武蔵野美術大学でグラフィックデザインを学んだ後、1992年に新卒でセガに入社しました。3Dゲームはまだ研究段階の時代で、入社当初はドット絵のデザインを任されました。その翌年、セガが『バーチャファイター』を発売し、私も『バーチャファイター2』(1994)から本格的な3Dのゲーム開発に携わるようになったのです。まだ3Dの表現方法や技術が確立されていなかったにもかかわらず、『バーチャファイター』のアニメーションは非常に洗練されており、後の3D格闘ゲームに大きな影響を与えました。

その頃から業界全体で3Dのゲーム開発者の需要が急増し始め、当時のセガは多くの優秀な開発者を育てました。そんな環境下で、私自身も業務を通して3DCGの基礎知識を身につけていったという感じです。その後、1997年にセガを退社し、1998年にリズを設立して今にいたります。

磯野貴志氏

リズ 代表取締役。武蔵野美術大学でグラフィックデザインを学び、1992年にセガへ入社。『バーチャファイター2』などの制作に携わった後、1998年にリズを設立。ゲーム開発を主軸にしつつ、アニメの3DCG制作にも携わる。

CGW:磯野さんが検定受験を決めた経緯を教えてください。

磯野:きっかけは、飲みの席での何気ない会話でした。「ゲーム会社とCGスタジオの、社長やディレクターが受験したら面白いですよね」という話で盛り上がり、本当に受験するながれになったのです(笑)。2012年のCGクリエイター検定を皮切りに、2017年にはCGエンジニア検定、2018年にはWebデザイナー検定、2019年にはマルチメディア検定に合格しました。いずれもエキスパートの資格を取得しています。当初は合格を目標にしていましたが、他社の受験者たちと競争する中で、「最高得点を取ること」へと目標が変わっていきました。

CGW:「資格を取っても、就職選考では評価されない」という意見もあります。磯野さんは検定をどのように評価していますか?

磯野:正直、私自身も受験前は「検定に意味があるのか?」と疑問をもっていました。ただ、受験直前にCG-ARTSの問題集を解いてみたら、合格点に届かず焦ったのです。特にエキスパートの問題は、専門用語を暗記するだけで解けるものではなく、CGのしくみを理解した上で考えて解かなければ間違えるように設計されています。勉強せずに受ければ、プロでも落ちるくらいです。それで初めて、合格するためには体系的な基礎知識が必要で、きちんと教科書を読み込まなければならないのだと実感しました。

CG-ARTSの教科書は非常によくできており、普段の業務で使っている知識でも、自分の中で整理できていない部分があることに気づかされました。だからこそ、私は「検定の合格そのもの」ではなく、「合格するための学習過程」にこそ価値があると考えています。私自身、受験前の学習を通じて自分の知識の偏りが明確になり、新しい知識を得る機会を得られました。

-

『CGクリエイター検定エキスパート・ベーシック公式問題集 [改訂第二版]』。詳しくはこちら -

『ディジタル映像表現-CGによるアニメーション制作-[改訂新版]』。CGクリエイター検定エキスパート対応の教科書となっている。詳しくはこちら

CGW:体系的な基礎知識が身につく、オススメの学習方法を教えてください。

磯野:まずは問題集や、CG-ARTSのWebサイトで公開されている過去問題を解くことから始めるのが鉄則です。いきなり教科書を1ページ目から読むのは止めた方が良いでしょう。ボリュームに圧倒され、途中で心が折れる可能性が高いです。問題を解いたら、自己採点をして、間違えた部分を把握することが大切です。その後、教科書の該当する部分を読んで理解し、覚えるためにメモを取る。このサイクルを2~3回くり返すことで、必要な知識が効率的に定着し、合格ライン(70点程度)に届くはずです。

さらに高得点を狙うなら、1ヶ月程度の学習期間を確保し、より細かい部分まで詰めていくと良いでしょう。教科書は最初から最後まで読む必要はありません。すでに理解している部分は飛ばし、知らない部分を重点的に学習するのがポイントです。試験前に自分のメモを見直して最終確認しておくと、さらに知識を整理できます。

CGクリエイター検定 ベーシック 過去問題に挑戦!

CGW:学んだ基礎知識は、業務のどのような場面で役立つと思いますか?

磯野:基礎知識があると、業務の理解度がまったくちがいます。 例えばCGクリエイター検定のエキスパートに合格していれば、若手でも業務の基本的な概念をイチから説明する必要がなく、専門外の話であっても会話がスムーズに進むと思います。GPUの進化にともない、最近のゲーム開発では昔ほどポリゴン数は問題視されず、テクスチャの解像度の方が描画コストに大きく影響します。しかもテクスチャの種類によって最適な解像度は異なるため、基礎知識がある人ほどデータを正しく最適化できます。こうした最新の技術動向や、その根底にある理屈を理解できることが、現場での即戦力につながります。

CGW:体系的な基礎知識と、現場での業務経験が頭の中でつながると、問題解決力や応用力が飛躍的に高まりそうですね。

磯野:加えて、学んだ知識は後輩を指導する立場になったときにも役立ちます。デザイナーは感覚で作業をしている人が多いので、いざ教える側になったときに、上手く説明できないこともあります。しかし頭の中で知識が体系化されていれば、理論的な説明ができるでしょう。本人だけでなく、チーム全体のレベルアップにも貢献できるので、知識を身につけることのメリットは大きいです。

知識の幅を広げれば、チームの課題をより的確に把握できる

CGW:基礎知識以外で、学生時代に学んでおいてほしいことも教えてください。

磯野:一番大事なのは、「好きなもの」を追求することです。 優秀な学生は、例外なく自分が本当に好きなものをつくっています。好きだからこそ、妥協することなく深く考え、リファレンスをよく観察し、結果的にクオリティの高い作品が生まれるのです。例えばセル調のキャラクターが好きなら、なぜそのデザインが良いと思うのか、どこが魅力的なのかを突き詰めて考え、分析を重ね、自分の作品づくりに活かしてほしいです。

CGW:ゼネラリストを目指すよりも、好きなものを拠り所にして、専門性を磨いた方が良いということでしょうか?

磯野:近年はゲーム開発の分業化と高度化が進んでいることもあって、学生がいきなりゼネラリストを目指しても、全てにおいて中途半端になり、評価されにくいのが実情です。まずは好きなものを極めて一点突破を図った後に、段階的に専門領域を広げていくことをオススメします。

一方で、専門外のことに少しずつ触れておく経験も大切です。 モデリング、リギング、アニメーション、エフェクト、ライティングなどのゲームビジュアルの制作工程全般はもちろん、プログラミング、レベルデザイン、写真撮影、CG映像のVFXや編集といった幅広い経験を積んで視野を広げておくと、専門外の職種の仕事に対する理解が深まり、業務効率が向上します。知識の幅を広げる手段として、検定試験を活用するという選択肢もあるでしょう。

CGW:磯野さん自身、4検定に合格したことで、視野が広がったのでしょうか?

磯野:確実に広がりました。特にWebデザイナー検定が扱っている知識は私にとって未知の領域だったので、一番役に立ちました。現在のゲームはネットワーク上にユーザーのデータを格納しているので、Webのデータベースや、APIの技術が深く関連しています。おかげで合格後はサーバ管理者との意思疎通が以前より容易になったし、「なぜこの作業が遅れているのか」、「なぜこの仕様は難しいのか」といった、チームの課題をより的確に把握できるようになりました。

また、CGエンジニア検定も非常に印象的でした。私はある程度プログラムの経験があったので、当初は「問題なく合格できるだろう」と思っていましたが、実際に勉強を始めてみると想像以上に難しく、油断していたら落ちていたかもしれません。結果として合格はできましたが、他社の受験者の獲得点には及ばず、悔しい思いをしました。それでも、3Dの技術的な理解が深まったことは大きな収穫でした。

さらにマルチメディア検定は、「最初に挑戦すべき検定ではないか」と思えるほど、幅広いデジタルコンテンツと情報技術の基礎知識を網羅していました。コンピュータ、インターネット、情報セキュリティなど、クリエイティブ業界の仕事で必要とされる知識が体系的に整理されており、学習の過程で「この領域も重要だったのか」と気づかされることが多かったです。企業の採用においても、マルチメディア検定のエキスパート取得者はもっと高く評価されるべきだと感じています。

CGW:関連知識を幅広く理解することで、デザイナーとしてだけでなく、チーム全体の調整役としての能力も高められるわけですね。検定の受検は、デザイナーだけでなく、プロデューサーや、プロジェクトマネージャーにも有益そうですね。

磯野:就職当初はオーバースペックかもしれませんが、プロジェクトの中核メンバーになったときに活きてくると思います。仕事をしながらの受験勉強は大変で、強い動機がないと継続できません。勉強時間を確保できる学生時代に、ぜひ受験してほしいですね。

勉強を始める際には、特にタイミングが重要です。個人的には、最初は3Dソフトの学習を優先し、ある程度操作に慣れてから検定の勉強を始めるのが最も効率的だと考えています。実際に3Dソフトを使いながら、まずは感覚で理解し、その後で理論を学ぶと知識がスムーズに定着します。逆に、理論から入ると「何を学んでいるのか」が掴みづらく、挫折しやすくなります。

例えばゲームや3Dの専門学校に進学した場合、4月の入学直後は3Dソフトに慣れることを最優先にして、夏休み前までに基本的な操作を習得しましょう。夏休みに入るタイミングで問題集を解き始め、秋の検定に向けて本格的な勉強を始められると理想的です。CG-ARTSが実施している5つの検定は、一度にベーシックを2検定、エキスパートも2検定まで受検できるので、1年生の秋にベーシックを2検定、2年生の春に別のベーシックを2検定受験し、2年生の秋に専門分野のエキスパートに挑戦すれば、効率的に5検定を制覇できます。

これだけの基礎知識を在学中に固めておけば、現場に入ってからの理解度や成長スピードは格段に上がるはずです。アートディレクターやプロデューサーを目指すなら、幅広い知識が求められるので、こうした計画的な学習は将来に向けた有益な投資になるでしょう。

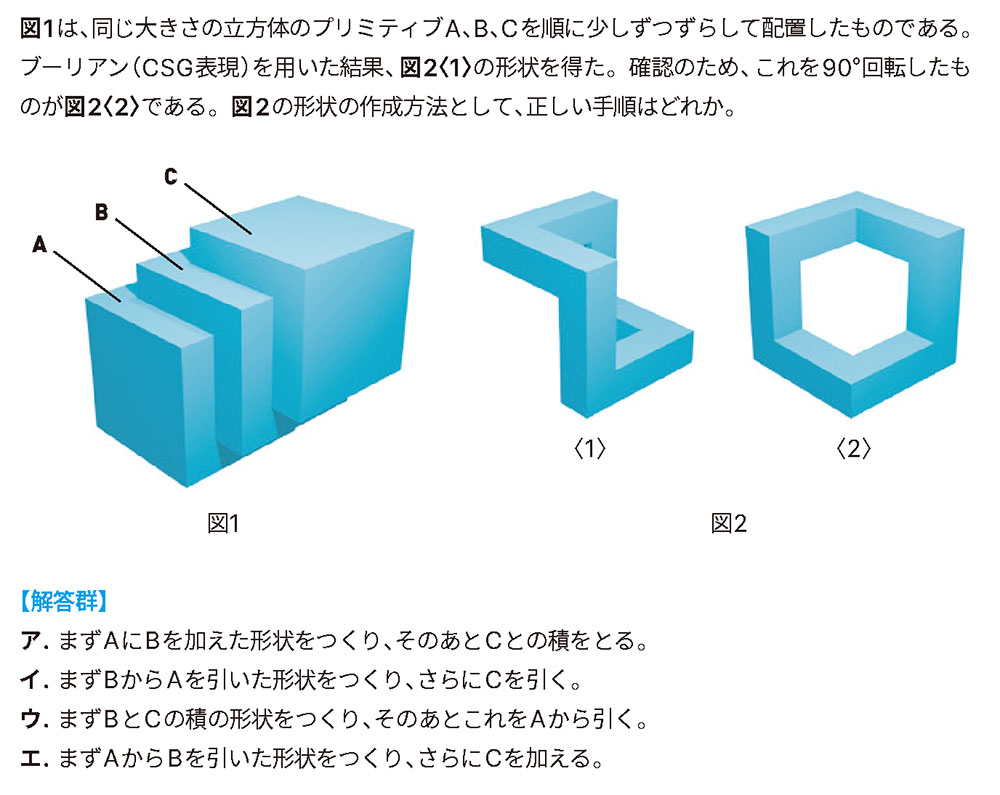

【問題の正解】 イ

CG-ARTS検定2025

[前期実施日] 7月13日(日)

[前期申込期間] 4月1日(火)〜6月6日(金)

[後期実施日] 11月30日(日)

[後期申込期間] 9月1日(月)〜10月24日(金)

[実施検定] マルチメディア検定/CGクリエイター検定/Webデザイナー検定/CGエンジニア検定/画像処理エンジニア検定

[ベーシック受験料] 5,600円(税込)

[エキスパート受験料] 6,700円(税込)

※全てマークシート形式

CG-ARTSアニメーション実技試験2025

アニメーターを目指すならアニメーション実技試験にチャレンジ!

プロが設定した絵コンテから、10~15秒程度の3DCGアニメーションを制作しよう! 提出課題はCGプロダクションによって審査され、スコアやコメント、全国順位などフィードバックします。アニメーションの基礎力向上に加え、企業から「いいね♡」をもらえるチャンス。これを就職活動の参考にし、次のステップへとつなげましょう!

[受験エントリー期間] 10月〜11月

[課題発表] 12月中旬

[課題提出締切] 1月中旬

[評価シートフィードバック] 3月上旬

[定員] 500名予定(エントリー先着順)

[受験料] 6,700円(税込)

[評価企業] 株式会社アニマ、有限会社オレンジ、株式会社サンジゲン、株式会社デジタル・フロンティア、株式会社ポリゴン・ピクチュアズ

[いいね企業] 40社程度

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota