文化庁によるアニメーション人材育成調査研究事業(愛称、あにめのたね)が今年度も実施された。2010(平成22)年度から愛称を変更しつつも毎年実施されていたが、アニメーション人材育成調査研究事業のうち、オリジナル作品制作を通じて若手スタッフをOJTで育成する「

今回は、その「あにめのたね2025」において「作品制作を通じた人材育成プログラム」に参加した企業を取材。作品制作に挑戦した4社の中から、3DCGを活用した作品づくりに取り組みながらも、それぞれ異なる背景から本プログラムに応募した武右ェ門とポリゴン・ピクチュアズの2社に詳しい話を聞いた。

アニメーション制作現場の人材育成に取り組む「あにめのたね」

2010(平成22)年度に「PROJECT A」という名称で始まった文化庁によるアニメーション人材育成調査研究事業。「アニメミライ」、「あにめたまご」、そして現在の「あにめのたね」と愛称を変え、15年にわたり実施してきた本事業のうち、前述のように「

本事業の目的は、アニメーション制作現場の人材育成を通じた日本のアニメーション分野の向上とその発展で、中でもオリジナル作品制作を通じて若手スタッフを実践の場で鍛え上げる「作品制作を通じた人材育成プログラム」は、作品が毎年完成披露上映会イベントや放送・配信されることもあり注目度が高い。

今回も同プログラムには「Seven Arcs」「武右ェ門」「ポリゴン・ピクチュアズ」「レスプリ」の4社が参加した。

-

『ギャラクシーアパート☆コスモヒルズ』

制作:Seven Arcs

©株式会社 Seven Arcs/文化庁 あにめのたね2025 -

『星の子どもとはじまりの樹』

制作:武右ェ門

©武右ェ門/文化庁 あにめのたね2025

今回は特に3DCGを活用した武右ェ門とポリゴン・ピクチュアズの2社を取材し、応募の背景や目的、制作方法、そして得られた成果について聞いた。

武右ェ門 〜若手スタッフにたくさんの経験をさせることを目指しての参加

「あにめたまご2016」でも本プログラムに参加し、『風の又三郎』を制作して以来、9年ぶりの参加となる武右ェ門。今回制作したのは『星の子どもとはじまりの樹』という、絵本を思わせる温かみあのあるルックが印象的な作品だ。

監督・絵コンテ・ルックデベロップメントチーフ:七五三慶紀/映像演出・撮影監督:小久保将志/キャラクターデザイン:堀内博之/美術監督:谷口淳一/アニメーションチーフ:吉田えり子/モデリングチーフ:今野 航/リギングチーフ:笠原季生/編集:松原理恵/音響演出:笠松広司/音楽:原口 大/アニメーター:道久友香、木村貴裕、杉山貴仁、阪野琳香/背景:萩原李果/企画・エグゼクティブプロデューサー:髙山清彦/アソシエイトプロデューサー:垰田浩一/制作デスク:田中雅規/制作進行:角田七彩/プロデューサー:岡村慎治

あらすじ

不思議なホテルにたどり着いたソラは、そこで数日間を過ごしながら、いろいろなことを学びます。ある夜、導かれるようにして大きな木の中へ足を踏み入れると、あたり一面に宝石がきらめく幻想的な空間が待っていました。色とりどりに光輝く宝石を夢中になって集めるソラ。それらの輝きが示すものとは……

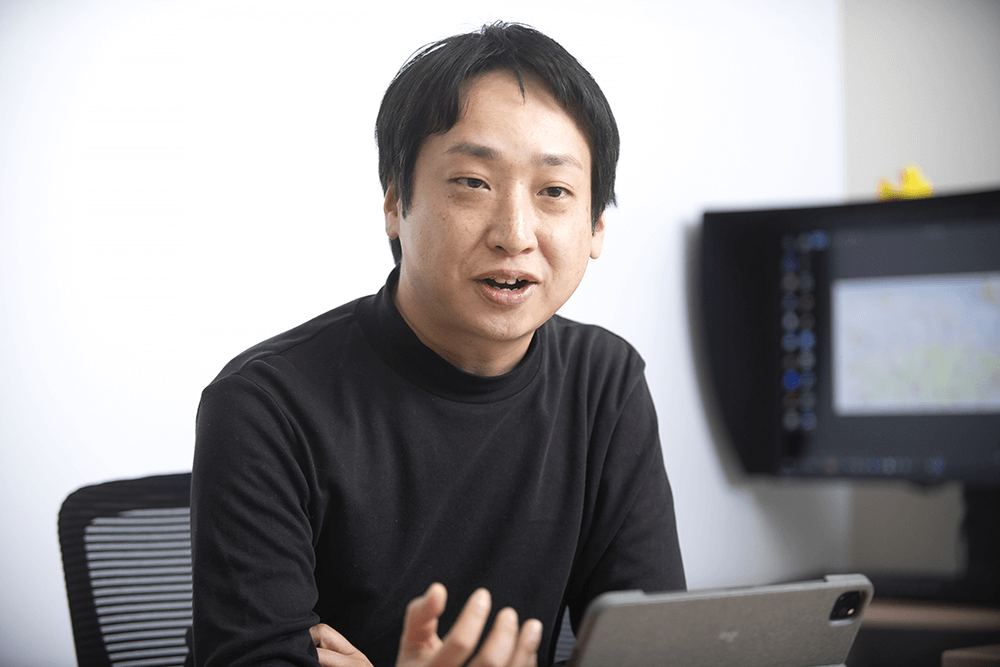

武右ェ門

左より、撮影監督・小久保将志氏、監督・絵コンテ・ルックデベロップメントチーフ・七五三慶紀氏、アソシエイトプロデューサー・垰田浩一氏

今回の『星の子どもとはじまりの樹』で監督・絵コンテ・ルックデベロップメントチーフを務めた七五三慶紀氏は、武右ェ門が初参加した「あにめたまご2016」『風の又三郎』で育成対象だったクリエイター。本作が初めての監督作品となる。

応募の動機について、七五三監督は「入社して少し経った新人スタッフが元気なさそうにしている様子が気がかりでした。これは僕の推察ですが、理想と現実のギャップや、クリエイターとしての挫折感を覚えていたのではないだろうかと思い、お祭りのような企画に巻き込んで元気づけたかったんです。今は上手くいってないかもしれないけど、自分たちが思い描いた未来や理想は信じて大丈夫だから、迷わず進んでいってほしいと作品づくりを通してエールを送りたいという思いから応募しました」と語る。

武右ェ門では通常、モデリングやCGアニメーションなど、アニメ制作の限られた工程のみを担当することが多く、作品全体の制作工程を俯瞰する機会が少ない状況にあった。そこで、オリジナル短編作品の制作を通じて、プリプロダクションからポストプロダクションに至るまで、「自分たちの担当する工程の前後」に対する理解を深め、アニメ制作全体への意識と知見を広げるねらいもあったという。今回の育成対象者はCGアニメーターが4人、背景美術が1人、制作進行が1人だった。

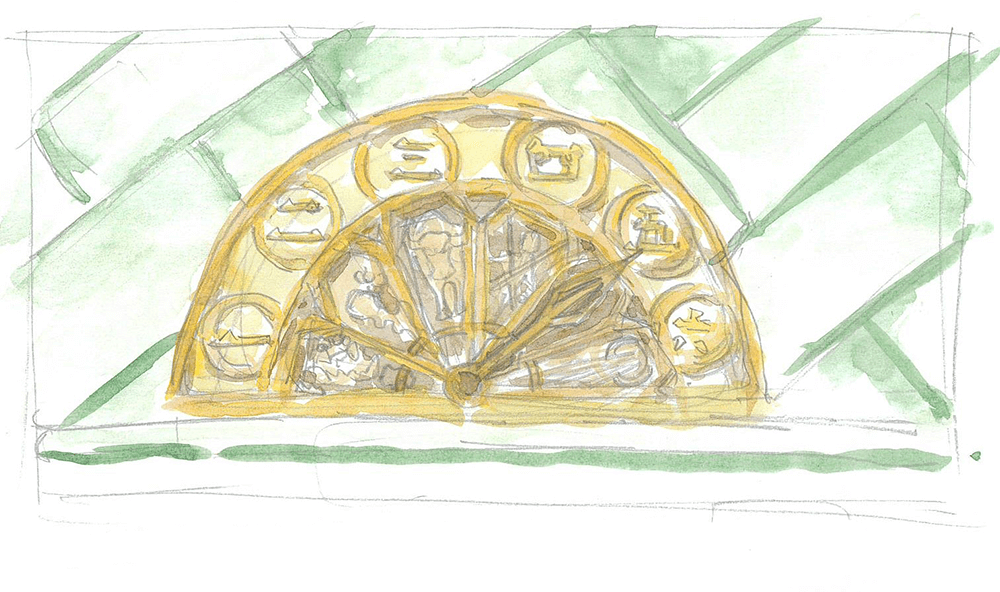

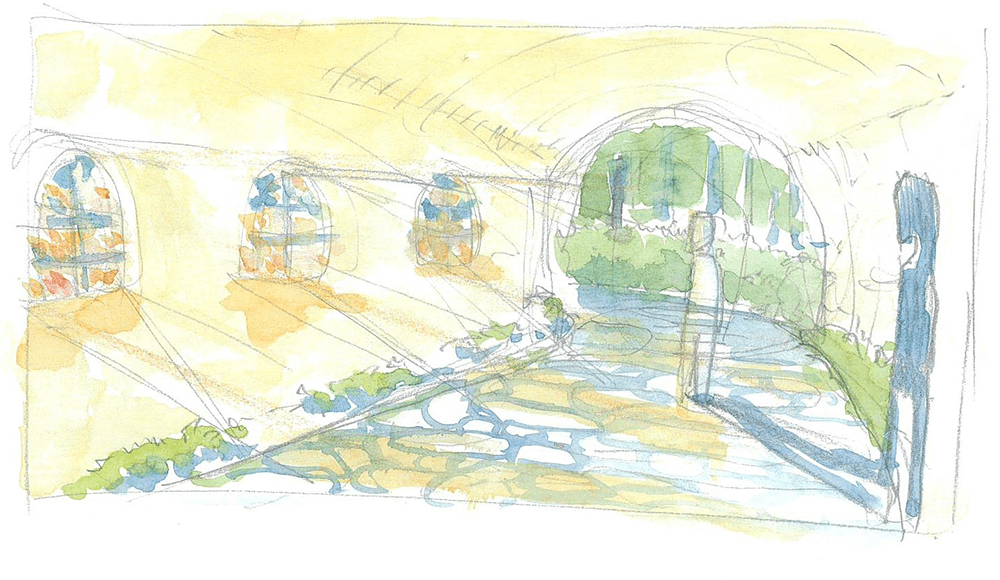

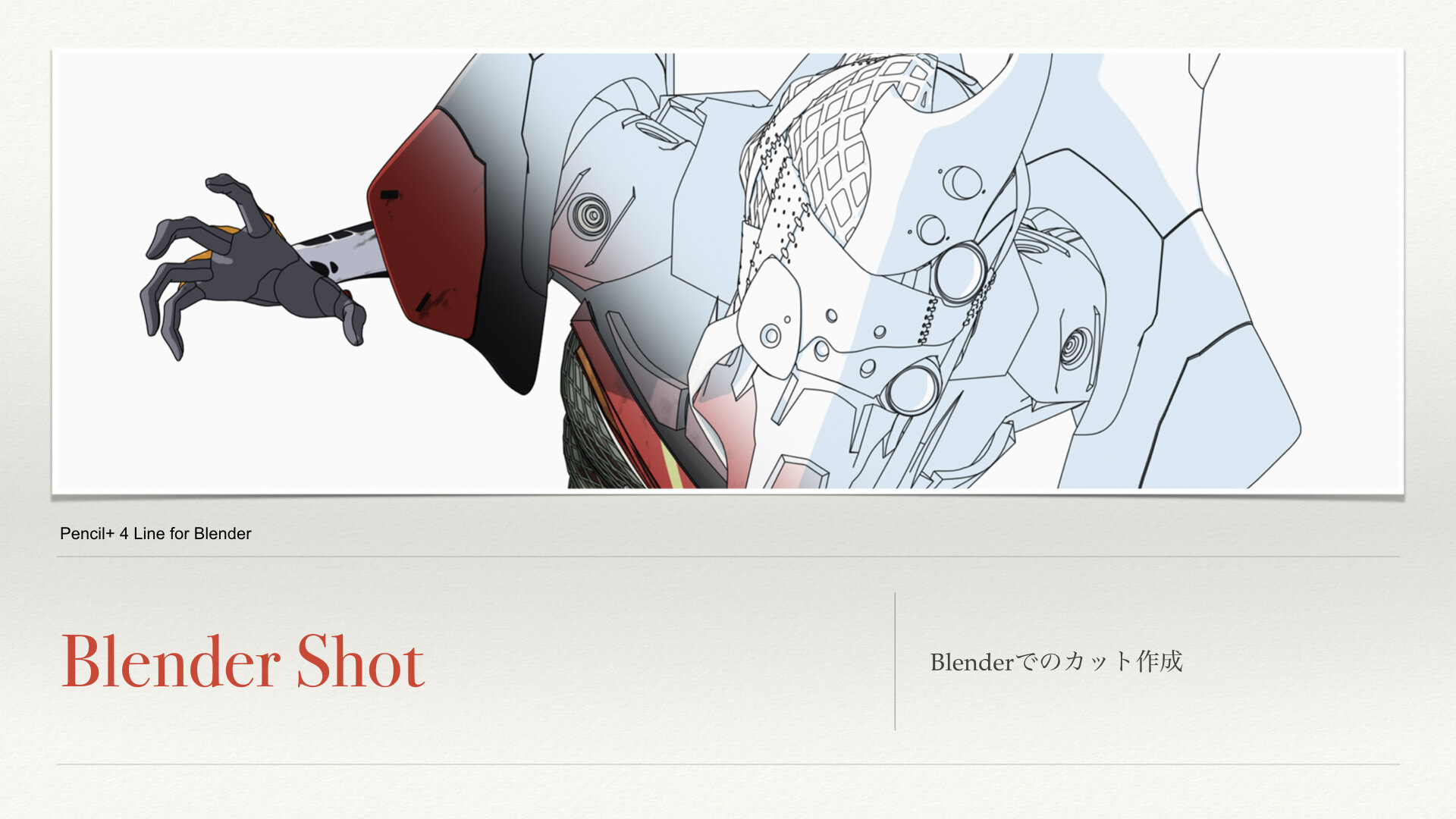

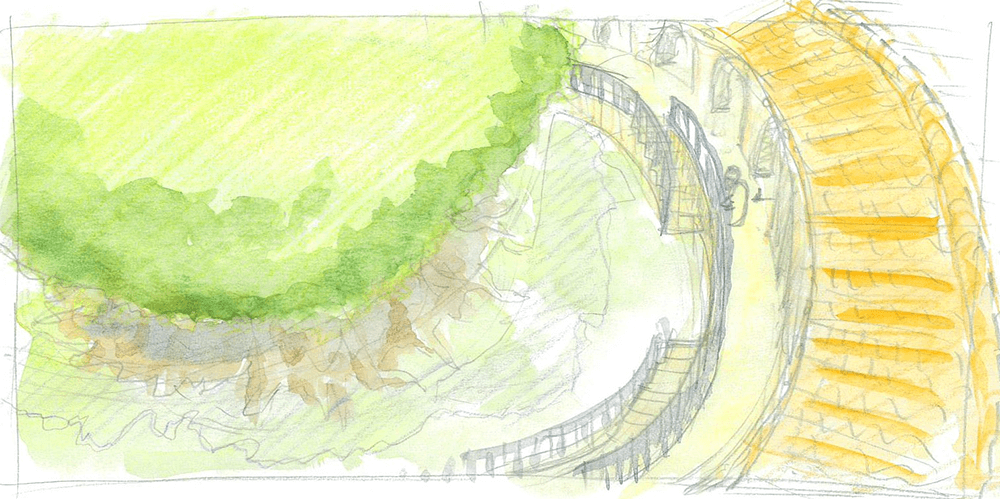

七五三監督による手描きのイメージボード

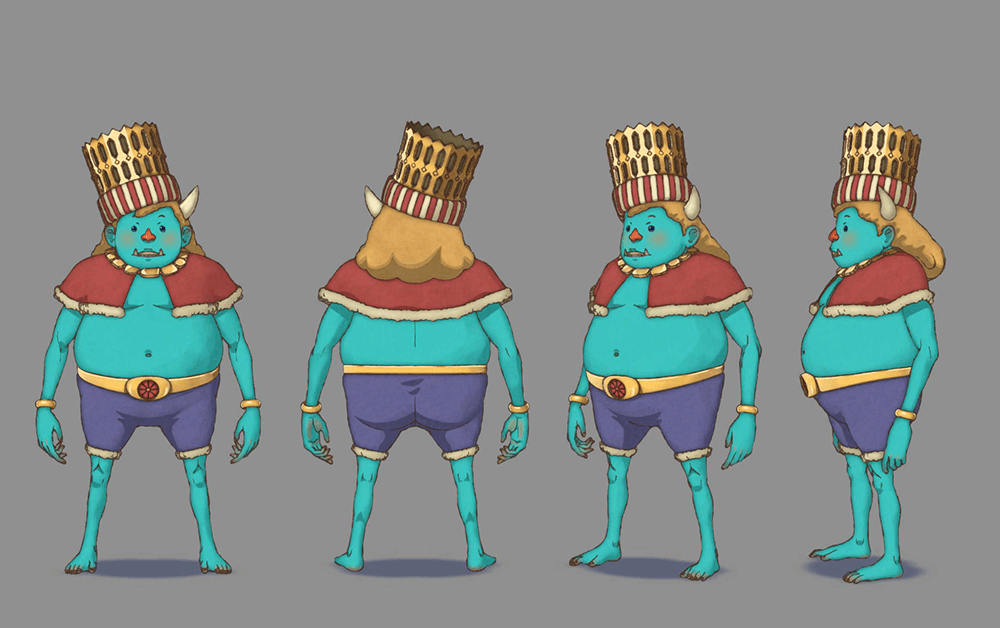

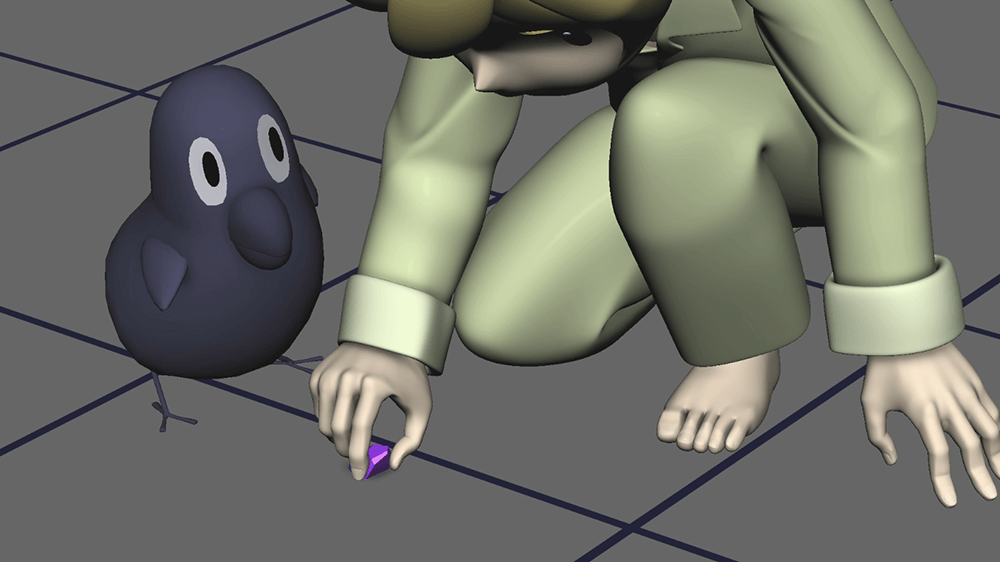

多彩なデザインのキャラクターたち

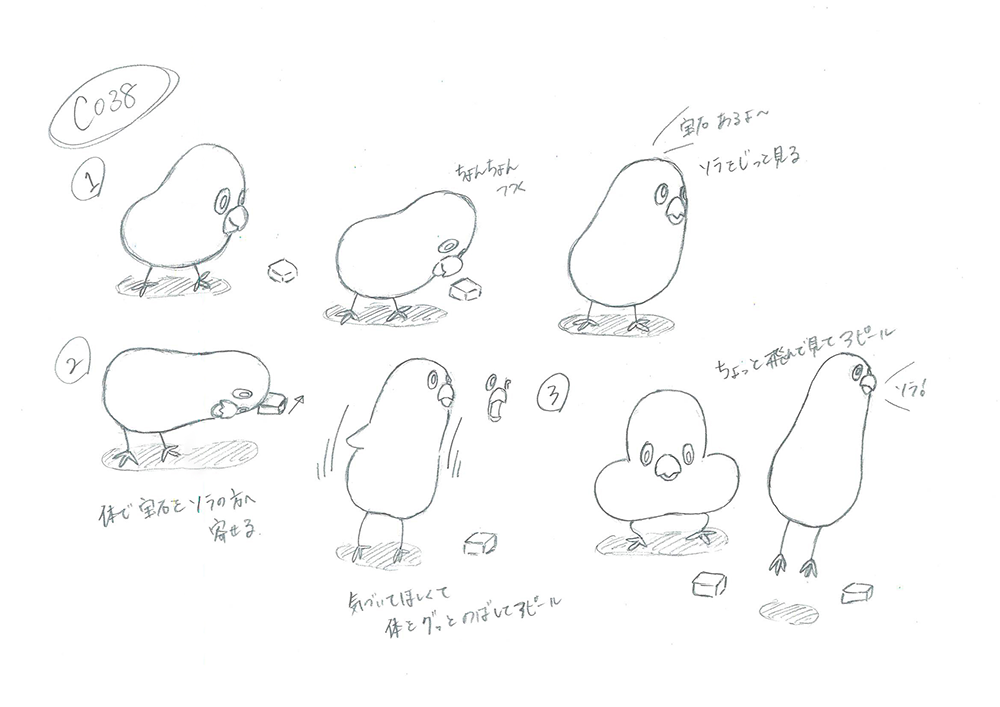

「近年の武右ェ門ではロボット作品に参加させていただくことが多く、人間キャラクターを動かす機会があまりなかったため、オリジナル企画では可愛らしい人間を動かす状況をつくりたいと思っていました。今回の作品ではレイアウト、アニメーションをトレーニングするにあたり、様々なバリエーションの動きをつけられるよう、人間のキャラクターからポップなキャラクターまで、大きさも含めキャラクターの特徴に変化をつけました」(七五三監督)

セルアニメの現場にCGが導入された黎明期は、作画アニメのスタッフが描いたレイアウト用紙を基にCGアニメーションを制作するスタイルを採っていた。「レイアウト設計は2Dアニメーターから学ぶところが多かったです。3D作業するときも2Dのレイアウトの文法に沿ってつくってきました。作業のながれも2Dのワークフローを3Dに置き換えるかたちです。ある意味ではCG制作における“制約”をつくることになるかもしれませんが、逆に言えば武右ェ門としての軸足になると考えています」。こう語るのは本作で映像演出・撮影監督を務めたベテランの小久保将志氏。

だが、近年は作画アニメーターと仕事する機会が減ったことで、2Dアニメの用語や技法を学ぶ機会も減少し、ベテラン・中堅と若手の間に「アニメ制作」の知識、技術のギャップが生まれていることが懸念材料としてあったという。「弊社の中で標準と言われているつくり方を、新人にも改めて体験してもらう機会だと思っています」と、今回への参加の意義を述べた。

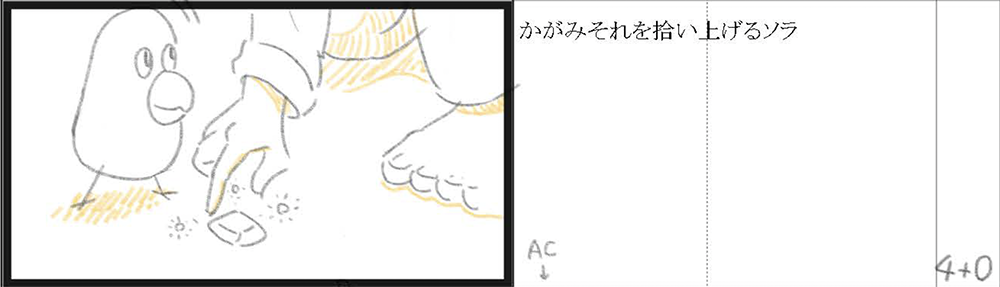

本作のアニメーター育成における特徴は「サムネイル」という手法だ。アソシエイトプロデューサーの垰田浩一氏によると、「もともとディズニーでも採用しているといわれるアニメーターが演技プランニングの際に使う手法で、カットやシーンごとの演技プランを紙に描くラフスケッチです」とのことで、武右ェ門は「あにめたまご2016」で採用し、今回もそれを踏襲したという。

具体的な段取りとしては、絵コンテから直接レイアウトをするのではなく、担当アニメーターが手描きでいったんラフな演技プランを考え、監督(演出家)チェックを受けたうえでレイアウトに入る。手描きのイチ工程が加わる手間が増えたと思いきや、結果的には時短に繋がることもあったという。

その理由について七五三監督は「アニメーター自身がアイデアが豊富ですと、『あれもしたい、これもしたい』と、作業中に迷ったり手が止まったりして、結果的に演出意図と異なるレイアウトが上がってしまうことがあります。そこをいったん、自身で手を動かして設計図を描いてもらうことでイメージを固め、演出サイドとしても方向性を確認することができます」と語った。実際に育成対象者からも「サムネイルを描くことでレイアウト作業をスムーズに進められた」と、効果は抜群だったようだ。

「サムネイル」を採り入れたカット制作

-

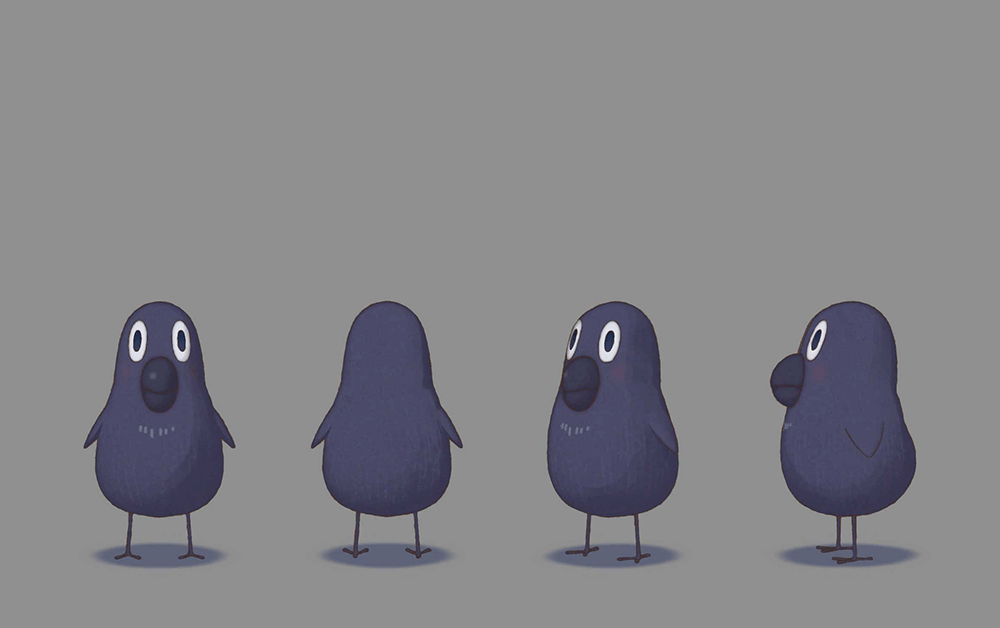

アニメーターによるサムネイル画像。カラスの動きのプラン -

同じくサムネイル画像で、ソラの動きのプラン。どちらも2、3パターンの演技プランが描かれている。「カットによってはA、Bパターンの両方の良いとこ採りをする場合もありました」(七五三監督)

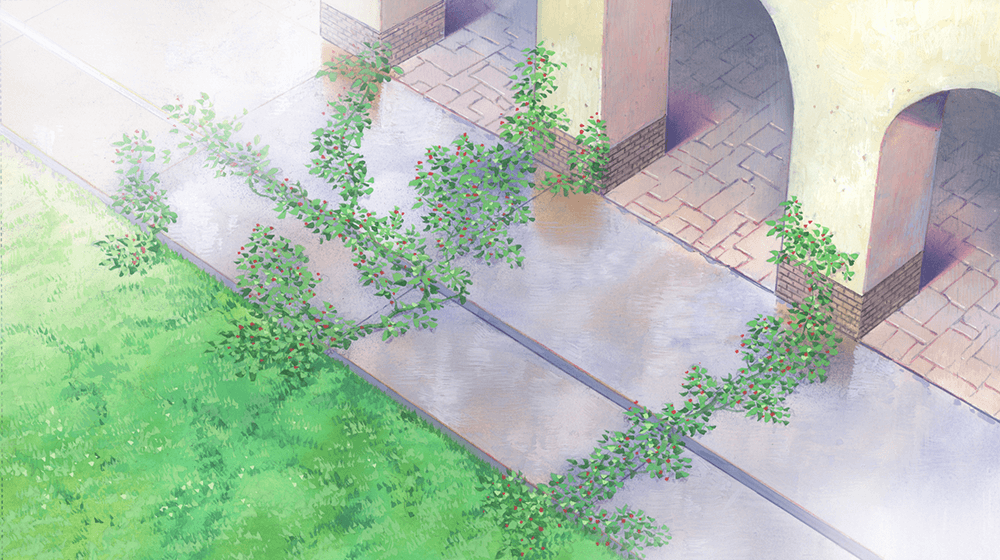

また、今回の武右ェ門ならではの取り組みとして、「手描き(アナログ)での背景作画技術の向上」が挙げられる。近年ではアニメ背景制作において手描きはほとんど用いられなくなった手法だが、これには美術を制作する上で根本的な技術が詰まっているという。

垰田氏は「例えば色の重ね方ひとつ取っても、アナログでは重ねる順番によって色が変わってきますし、当然ながらデジタルのようにやり直しは効きません。すぐ仕事に役立つかどうかはわからないけれども、手描き美術の技術を会得した上でデジタル美術に取り組めば、アナログのような味わいや雰囲気が出せると思います。将来的に考えると、それが武右ェ門の背景チームの特徴になるかもしれません」と語る。

本作で美術監督を務めた谷口淳一氏は『金田一少年の事件簿 劇場版』(1996)や『新SOS大東京探検隊』(2007)(ともに美術監督)などの代表作がある大ベテラン。現在は武右ェ門に所属し様々な作品の背景制作をしつつ後進の指導にもあたってくれているという。

撮影監督の小久保氏も「アナログの背景はそこまで手を入れなくても、絵の存在感が大きいので、本作ではアナログの描き味を活かすことを心がけ、フィルタ処理は最小限にと留めました」と話す。

アナログで描かれた美術

制作における育成対象の若手クリエイターの成長模様について聞くと、小久保氏は「短期間で成長を見るのは難しい」と率直に表現した上で、「伸びそうな兆候が見られた」と話す。また、七五三監督は「それぞれに個性の違いが見られました。各々が作業を通して自分の得意不得意を発見して足りていないところに気づき目標が見えたと思います。気づいたことが成長の始まりかなと思っています」と語った。

さらに、垰田氏は「自分たちの作業だけではなく、編集やアフレコなどを見学して初めて気づくものも大きかったようです」と語る。これまではカット単位でしか見えていなかったアニメーターが、編集でカットを繋いだシーンとしてみたときに、コマ単位の調整で印象が変わることに気づいたこともあったという。また、別のあるアニメーターは、アニメーションをつくる際、セリフの尺をあまり意識していなかったため、アフレコ現場で声優の苦労を目の当たりにした。「そこを含め、意識してアニメーションを考えなければいけないという気づきを得て、今後の成長につながる気付きがたくさんあったようです」と垰田氏は話す。

改めて完成させた思いを七五三監督に尋ねると、「企画・脚本・絵コンテまでは自分がコントロールできる範囲だったのですが、それ以降はまさに生き物のようでした。特にアニメーションについてはサムネイルのときから命が吹き込まれている感動があり、良い意味で予期していないものが上がってきて、『そんなアイデアあるんだ。いただき!』と思ったことも多々あり、それらをまとめ上げて化学反応を起こすことができたと思います」と語ってくれた。

武右ェ門のスタッフはもちろん、外部のベテランスタッフも含めて、周りの助力がなければこの作品はできなかったと制作をふり返る七五三監督。「武右ェ門という会社の底力を改めて感じることができました。わずか9分の尺でこれだけの密度とストーリー性があるものをつくれたという経験ができたことは大きな収穫だったと思います」と、プロジェクト参加の手応えを語ってくれた。

ポリゴン・ピクチュアズ 〜幅広いニーズに応えられる「引き出し」をつくるための挑戦

世界でも有数の歴史と実績を誇るデジタルアニメーションスタジオであるポリゴン・ピクチュアズは、本プログラムには初参加となる。制作したのは3DCGならではの表現を追求したノワールサスペンス『TRUST』だ。

脚本・絵コンテ : 井上 智文/監督 : 清水和真、井上智文、柿本千都留/音響監督:名倉 靖/音楽:堀川真理子/アニメーション制作 : 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ/CGスーパーバイザー : 橘田佳奈/モデリングスーパーバイザー : 木下貴博/モデリング : 杉本楽人/アニメーションスーパーバイザー : 神谷美由紀/アニメーション : 中川晴喜/ライティング&コンポジットスーパーバイザー:東 智穂/ライティング&コンポジット : 北野一真/プロデューサー : 塩田はな/ラインプロデューサー : 上村健人/ラインプロデューサー・プロダクションマネージャー : 池田莉理子、三浦もか/撮影技術協力:株式会社Vitto/音響制作 : 株式会社 ハーフ エイチ・ピー スタジオ

あらすじ

今よりも、ほんの少しテクノロジーが発展した未来。 人々がメタバース内で多くの時間を過ごすようになったことでサイバー犯罪の発生件数は増加。犯罪取り締まり効率化のため、メタバースの運営者はAIに捜査官としての権限を与えるようになっていた。聴取専門のAI捜査官ヴァイオレットは、ある日ミアと名乗る少女の取り調べを担当することになる。最初はヴァイオレットに対し非協力的なミアだったが、ヴァイオレットの名を聞くと態度が一変。訝しむヴァイオレットに対し、ミアはある重大な事実を打ち明ける。果たして、ミアの告げる事実とは……、そして閉ざされた取調室でヴァイオレットがたどり着いた「真実」とは? 新感覚ビジュアルで綴るネオ・ノワールサスペンス

ポリゴン・ピクチュアズ

左より、ラインプロデューサー・上村健人氏、監督・井上智文氏、監督・柿本千都留氏

ポリゴン・ピクチュアズは、テレビシリーズや劇場作品など大型プロジェクトを中心に、1年間に約20時間分の映像を制作している。それらを支える強固なパイプラインやエンジニアリングによって高い生産性を誇っている反面、多種多様な作品に携わる機会が限られるため、幅広いニーズに対応する「引き出し」を増やすことが課題となっていた。

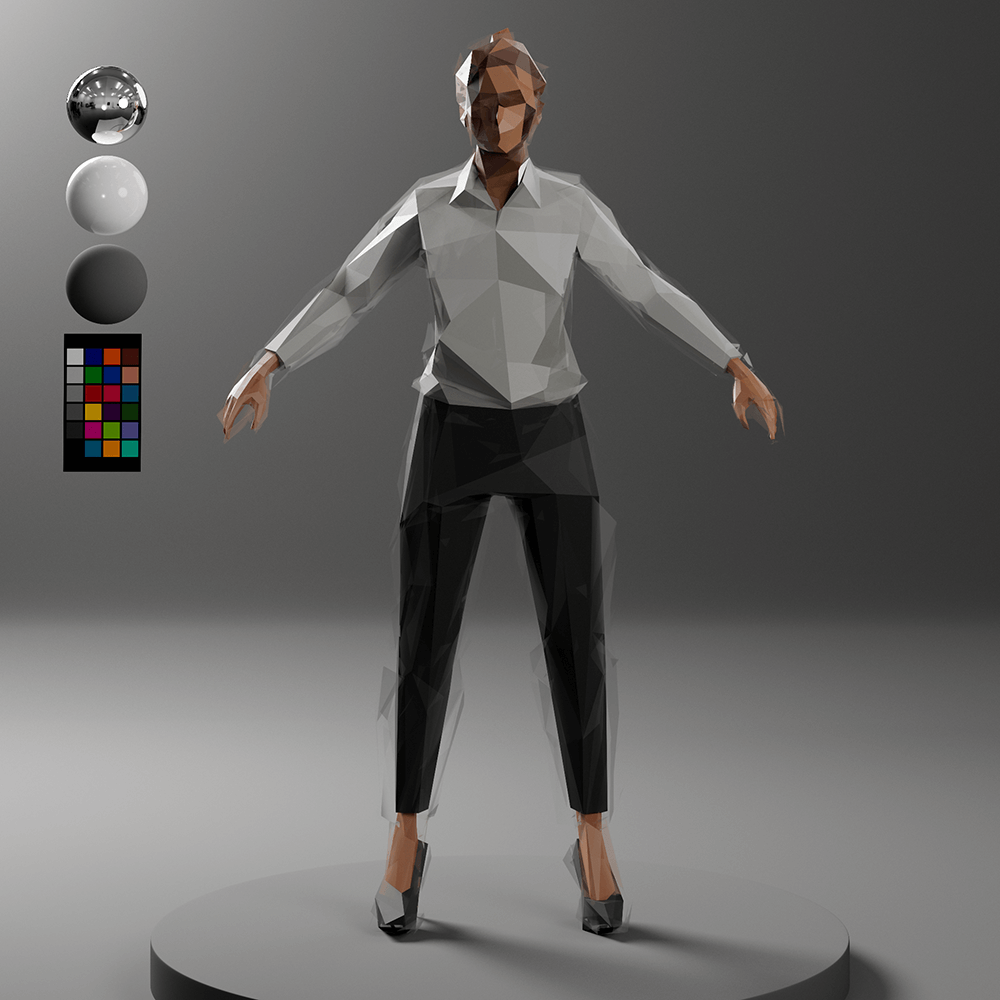

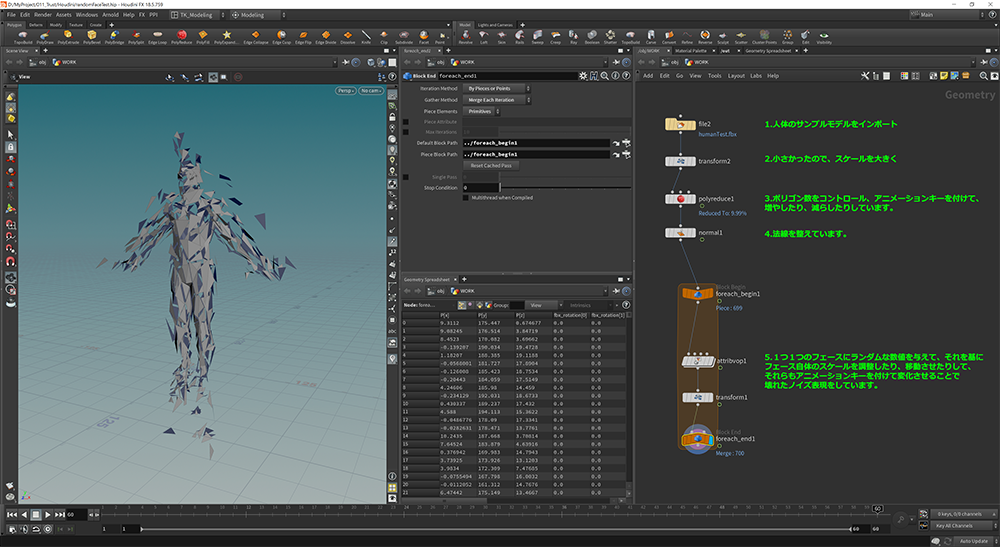

こうした状況を打開するため、2023年に新しい映像表現を模索する社内コンペを開催。そこで柿本千都留監督が提出した実験的な映像が「3DCGでしかできないポリゴン感を活かしたルック」だった。このプロジェクトに可能性を感じた井上智文監督が、プロジェクトの発展と若手の育成を目標として「あにめのたね」への応募を決めた。

柿本監督は普段はモーションググラフィックス担当、井上監督はプロダクションマネージャーとして活躍しており、両監督とも本作が初めての監督作品。ふたりも監督としての育成対象者で、清水和真監督の指導の下、ブレストや発注の仕方についてディレクション側のキャリアを積み重ねていったという。

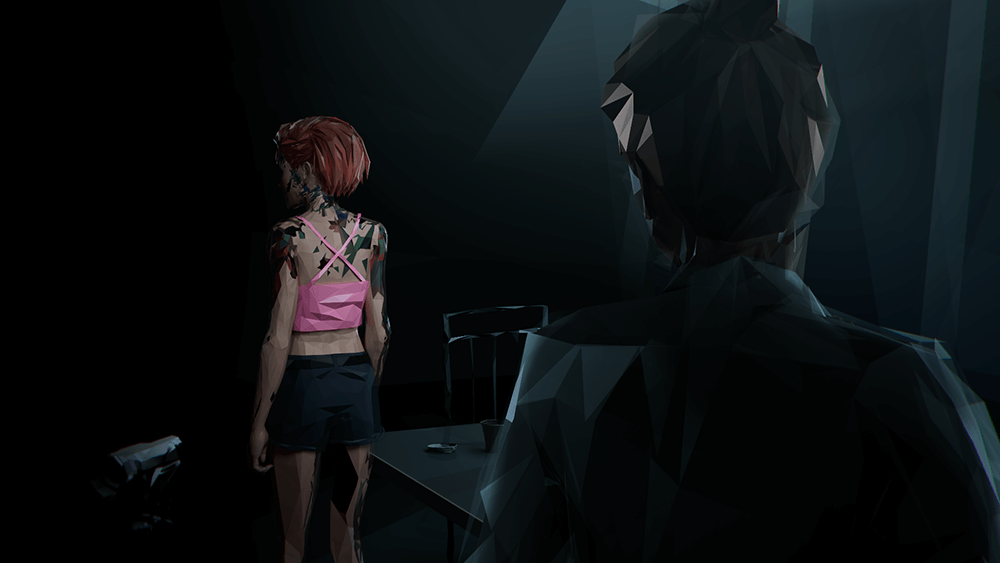

本作『TRUST』におけるルックは、カット内での奥行きの深さに応じてキャラクターのポリゴンの粗密が変化するという表現だ。さらに近距離用としてアップで映るモデルであっても、顔や手など人間が自然と注視する部分はハイポリゴンで精細に描写する一方、注意が向きづらい部分はローポリゴンにするなど、視覚的注目度に合わせて変化を付けている。

ゲームでは処理の軽量化のために使われる技術だが、単純なポリゴンの軽量化ではなく、キャラクターモデル上で空気遠近法的な格好良さを追求することで、革新的な映像スタイルに進化させた。

ポリゴン感を活かしたキャラクター

本作では、監督だけでなくアーティストも育成対象となっていた。そのため、通常カット作業者はスーパーバイザーとしか遣り取りをしないが、今回は若手アーティストもブレストに参加して意見を述べるなど、監督陣たちと共に表現の上流工程から考えている。

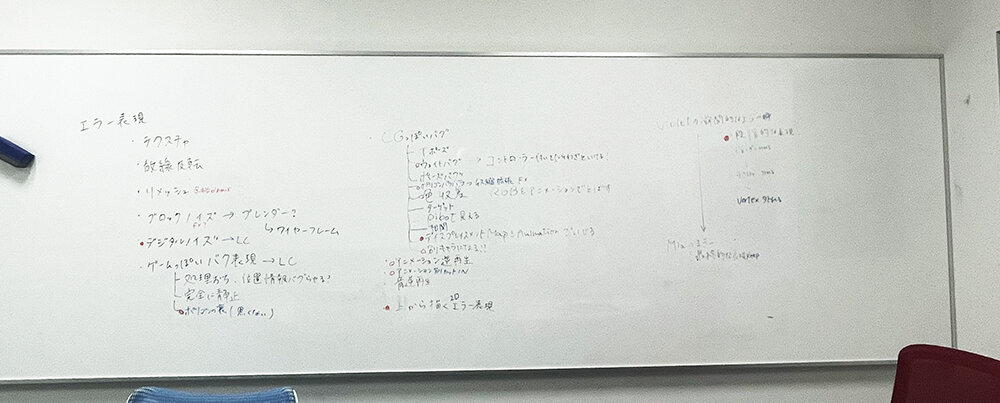

そのブレストで議題のひとつとして上ったのが、バーチャル空間のAI捜査官であるヴァイオレットに発生する頭痛の表現。通称「特殊表現」だ。「ゲームのバグのような表現にしたいと伝えたところ、ゲームが趣味の若手が活発に意見を出してくれました」(井上監督)。

育成対象の若手も積極的に参加したブレスト

3DCGならではの表現力を活かしたキャラクターのバグ表現

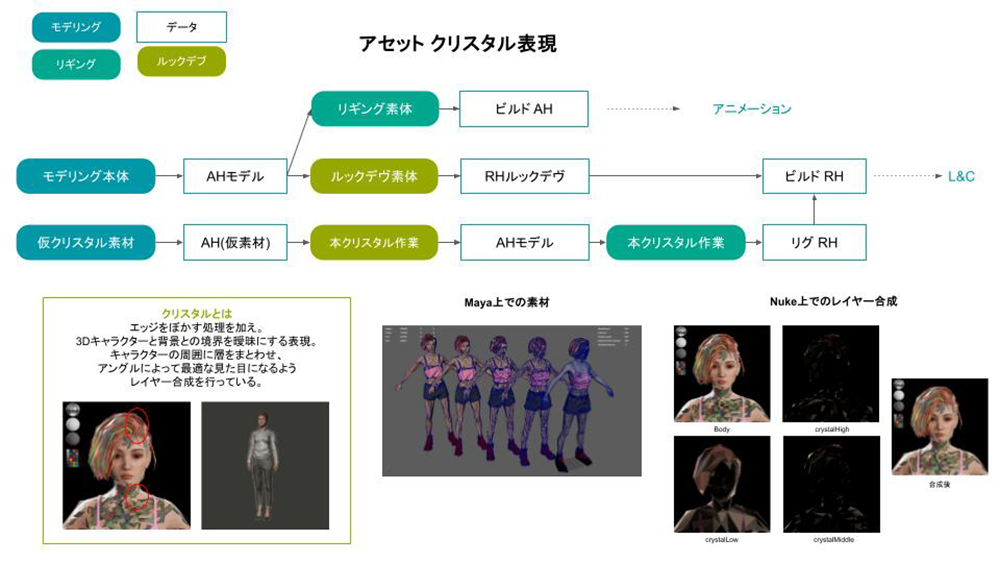

また、本作では「“自分と他者”や“AIと人間”といったものに明確なボーダーはないのでは?」と、疑問を呈することがテーマとして描かれる。それを映像として表現するため3人の監督がつくり上げたのが、本作のもうひとつの特徴である「クリスタル表現」だ。一般的なキャラクター表現である境界線や輪郭線といったものを使わず、エッジをぼかす処理でキャラクターの周囲に層をまとわせる。その上で、アングルによって最適な見た目になるようレイヤー合成を行ない背景となじませたルックとした。

キャラクターのエッジをぼかしメタバース感を演出した「クリスタル表現」

本作での挑戦的な取り組みはまだまだある。井上監督は、ルックのほかにも「実写映画的な表現をCGアニメーションで表現すること」を目指したと話す。「微妙な言葉のやり取りのニュアンスや、複雑な感情をアニメで表現することに挑戦しました」(井上監督)。

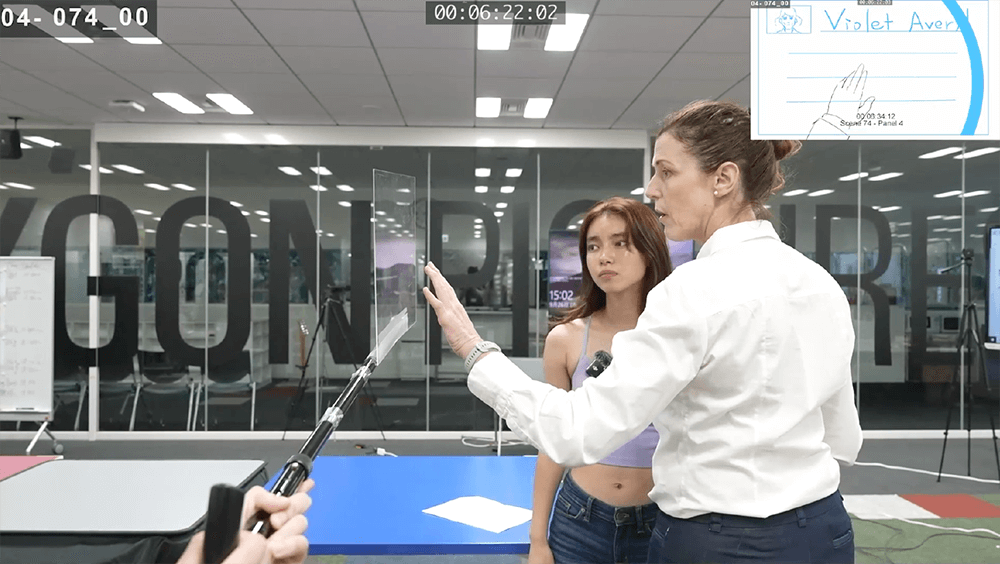

そのため、まずリファレンスとして俳優の演技を撮影し、それを参考にアニメーションを手付け。井上監督自身も俳優をつぶさに観察し、眉の動きや目の瞬きのタイミングまでとことんこだわったという。

リファレンス撮影を用いて実写的な演技を追求

「対象を観察し、強調して描くことでより表現力が磨かれると考え、モーションキャプチャではなくこのフローにしました。育成対象のアニメーターのひとりである中川晴喜くんは、最初はカートゥーン的な芝居を付けたりしていたのですが、参考となる実写映画を挙げて意図を伝えると、最終的に素晴らしい出来に仕上げてくれました」(井上監督)。「指導側のアニメーターがつくったカットだと思ったら、実は中川のカットだったということもあったほど、成長が著しかったです」(柿本監督)。

実写映像のようなライティング

約6ヶ月半による制作をふり返って上村氏は、「自分たちのアイデアを形にできる貴重な機会だったと感謝しています。通常の商業プロジェクトとは異なり、興行収入や視聴率ではなく成長が成果となるため、スタッフに自身の成長を意識してもらえるように通常では任せないような重要な仕事を任せて積極的に挑戦してもらいました。アーティストだけでなく、育成対象者であるプロダクションマネージャーにも、普段は触れることがないコスト管理の経験もしてもらうなど、多くの学びの場を提供できたと思います。また、育成側も自身の知識を言語化することで成長を実感し、双方にとって有意義な経験でした」と述べた。

井上監督は「こういう挑戦的な企画はとても大事だと思います。もともとは長編をつくりたいと思って立てた企画だったので、今後さらになんらかのかたちで繋がっていけばと思います。また、今回生み出したルックや「クリスタル表現」などは、これからの作品制作にも活かすことができるのではと思っています」と、展望を語った。

柿本監督は「人に頼むときの説明の仕方やオーダーについての経験を積めたことは大きかったです」と話す。「当初は細部にこだわりすぎていましたが、全体を見渡して注力するべきカットを探すようになった」そうだ。だが、ついアーティスト目線になってしまうこともあったという。「ほかの2人の監督に正解を聞いてしまうことがありました。そんなときに清水監督から『3人の監督は平等な立場だから、みんなでちゃんと話し合おう』と言われたことが大きかったです。自分でもすぐに答えを出すのではなく、考えた上で進めていく姿勢が身につきました。アニメーション、ライティング、実写撮影から音響までを経験し、全てにこだわった作品をつくることができて、とても良い経験だったと思います」と締めくくった。

おわりに

「あにめのたね」にエントリーする動機は各社の状況や環境、抱えている課題などによって様々で、パートワークでの経験にジレンマを抱えていた武右ェ門と、大型案件を多く抱えるがゆえに「場数を踏む」機会が限られていたポリゴン・ピクチュアズでは、動機が大きく異なっていた。

しかし、両社ともプログラムを通じ、一気通貫したオリジナル作品をつくることで、普段のクライアントワークでは得られない経験や技術、充足感を獲得したと言えそうだ。今後、これらの作品から発展した企画が両社から発表されることもあり得るのではないだろうか。

今回の作品は後日、テレビ放送や配信などで公開が予定されているため、詳細は「あにめのたね」公式サイトをチェックしてほしい。

お問い合わせ

あにめのたね事務局(一般社団法人日本動画協会)

animenotane.jp/contact/

※「

関連記事

「あにめのたね 2024」レポート記事

あにめのたね(文化庁 アニメーション人材育成調査研究事業)グラフィニカとStudioGOONEYSが語る、応募の背景や得られた成果

TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota、大沼洋平 / Yohei Onuma

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)