近年、熊本市のデジタルコンテンツ産業誘致が大きな成果を上げている。ゲーム会社やCGプロダクションが次々と熊本市に事業所を開設しており、中には、現地で20名規模の採用を行う企業もあるなど、大規模な人員獲得につながっている。

こうした動きをさらに加速すべく、熊本市では進出企業に対して、新規雇用一人につき最大100万円の補助やオフィス賃料の半額を3年間補助する制度を設けるなど、積極的な誘致活動を進めている。さらには、熊本県の補助制度との併用も可能で、企業の進出コストの軽減と地域定着を強力に後押しする体制を整えている。

本記事では、企業の進出を支援する熊本市の担当者と、3DCGを学べる3Dアートコースを開設した崇城大学や長らく3DCG人材を輩出してきた熊本デザイン専門学校へのインタビューを通じて、熊本市のスタジオ誘致や人材育成の取り組みを紐解く。

増加する3DCGの学生人口。でも、働ける場所が地元にはまだ少ない。

――なぜ、CGやアニメ、ゲームといったコンテンツ業界の企業誘致に注力されているのでしょうか?

岡島史明氏(以下、岡島):グローバルな視点で見ても、今後成長が期待される産業の1つだからです。また、崇城大学による3DCG系コースの新設や、大原学園による熊本情報ITクリエイター専門学校の設立など、CGやゲーム制作を学べる教育機関が増え、学生の数は着実に増加しています。一方で、そうした人材の受け皿となる地元企業の数が限られており、地元での就職を希望する学生も、「県内に希望する就職先がない」という理由で、卒業後に県外へ出ざるを得ない状況が続いていました。このような状況を改善し、人材の流出を防ぐためにも、産業ごと熊本に根づかせたいという想いがあります。

進出スタジオが熊本で積極採用中。現地採用をバックアップする支援制度とは?

――実際に熊本に進出した企業を教えてください。

片山大輔氏(以下、片山):最近では、Aiming、C2C、デジタルハーツ、デジタルワークスエンタテインメントなどの企業に進出いただいています。

――進出企業の採用状況はいかがですか?

片山:進出から数年で20人以上を現地採用できている企業もあるなど、人材確保は順調に進んでいるようです。さらに熊本県内だけでなく、福岡・鹿児島・宮崎といった九州全域からも採用できているようですね。また、進出企業の担当者からは「関東圏と同じ基準で採用しているが、問題なく人員を確保できている」との声もあり、質の高い学生が集まっている実感を持っていただいています。

――各社とも採用活動が積極的ですね。

片山:ありがたいことに、業界志望者の受け皿になってくれています。私たちも、微力ながらデジタルコンテンツ制作会社に対して支援を行っており、そうした取り組みが積極的な採用活動の後押しとなってくれていれば嬉しく思います。

熊本市では、企業の進出や事業所の増設を支援するため、充実した補助制度を設けています。3年以内に5名以上の新規雇用を行うなど、一定の要件を満たすことで、新規雇用1人あたり最大100万円の補助やオフィス賃料の半額補助を最大3年間受けられます。さらに、熊本県の制度と併用することで、県からも新規雇用1人あたり最大60万円の補助のほか、オフィス賃料の半額補助を4年間受けることができ、県と市を合わせることで、新規雇用1人当たり最大160万円、実質3年間賃料の全額補助を受けることも可能です。

また、補助金だけでなく、地元の教育機関との連携や誘致企業に特化した就職イベントの開催など、人員確保も積極的にサポートしています。

2025年10月・2026年1月にスタジオ向け無料視察ツアーを開催。地元の学生との交流イベントも。

――スタジオ進出前の視察や下見を希望する企業への支援はありますか?

岡島:もちろんです。視察支援として、首都圏からは1人あたり35,000円、関西・中部圏からは25,000円の旅費補助のほか、視察に際しては、物件の案内や教育機関との面談調整など、私たち職員が直接アテンドし、きめ細かな支援を行っています。こうした支援を通じて、企業の進出を後押しするだけでなく、専門学校での特別講義の実施や大学での学内説明会への参加など、教育機関との具体的な連携にもつながっており、企業の皆さまからも評価いただいています。

また、進出企業、教育機関、行政が一堂に会する定期的な交流イベントも開催しており、視察企業の皆さまには、こうしたイベントにもご案内し、すでに進出した企業と直接交流する機会を設けるなど、視察される企業の要望に応じて、柔軟に対応しています。

岡島:さらに今年は、CGプロダクションをはじめとしたコンテンツ企業の皆さまを対象に、熊本市での新たな展開をリアルに体感できる1泊2日の無料視察ツアーを開催します。

岡島:2025年10月のツアー (10名※1社1名限定)では、熊本市のオフィス立地や生活環境など、拠点開設を検討するうえで気になるポイントをご紹介するとともに、業界就職に興味のある地元学生と参加企業との交流イベントを実施します。

また、2026年1月のツアー (5名※1社1名限定)では、地元の教育機関を訪問し、ツアー参加企業が地元学生と交流できる学内企業説明会の開催などを予定しております。

――進出支援の取り組みについては理解できました。一方で進出後、熊本の生活はどのようなものになるでしょう?

片山: 人口約74万人の熊本市は、九州で福岡市、北九州市に次ぐ第3の都市であり、政令指定都市としての都市機能を整えながら、豊かな自然環境にも恵まれている点が特徴です。この都市の利便性と自然とのバランスの良さが、首都圏からお越しいただくクリエイターにとっては魅力なのではないでしょうか。

また、中心部に近いエリアでも快適な居住環境が整っており、商業施設やオフィス街、飲み屋街など、生活に必要なものがコンパクトにまとまっているので、通勤や移動が楽にできます。加えて、水前寺公園や江津湖など自然が身近にあるため、少し足を伸ばせばリラックスできる環境に溢れています。さらに休日には阿蘇や天草など雄大な風景や大自然を満喫することができるなど、心身ともにリフレッシュしやすい環境が整っています。

視察に来た方には、アーケードを見て「こんなに盛り上がっているの?!」とよく言われるそうだ

片山:特に熊本市は、人口50万人以上の都市として日本で唯一、水道水の100%を地下水で賄う「世界に誇る地下水都市」です。阿蘇山付近に降った雨が自然の力で湧水となり、カルシウムやカリウムなどのミネラル成分がバランス良く含まれた高品質な天然水となって市内に届きます。まるで蛇口をひねればミネラルウォーターのような水が日常的に使えます。

片山:これだけ暮らしやすい街であるにも関わらず、やりたい仕事が無いので、熊本を出ざるを得ないという状況を少しでも改善していくためにも、デジタルコンテンツ産業を中心とした、魅力ある企業の誘致を積極的に進めることで、働きたい街、そして住み続けたい街になるよう取り組んでいます。

――最後に、熊本への進出を検討する企業へメッセージをお願いします。

岡島:まずは視察に来てみてください! 熊本の活気や、学生の多さ、住みやすさも体感してもらえるはずです。最大限進出のサポートをさせていただきたいと思います。

熊本市の3DCGの教育・就職事情は?崇城大学、熊本デザイン専門学校インタビュー

企業誘致を行う熊本市の取り組みが聞けたところで、続いては、同市におけるクリエイターの教育事情について崇城大学の清島浩徳氏と熊本デザイン専門学校の児玉 守氏をお招きし、熊本のデジタルコンテンツ制作の教育現場で何が起きているのかについてお話を伺った。

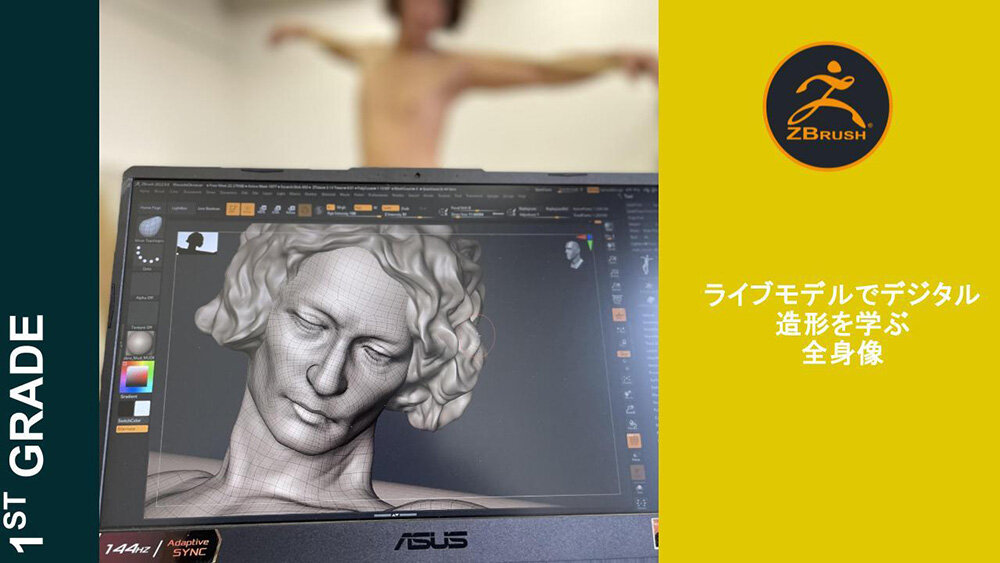

【崇城大学】4年間でクレイもZBrushもUnreal Engineも習得する、アナログとデジタルのハイブリッド教育

清島浩徳氏

崇城大学 芸術学部 美術学科 教授 博士(芸術学)

――崇城大学では2022年に3Dアートコースを新設されたそうですね。まず、カリキュラムの概要を教えてください。

清島浩徳氏(以下、清島):4年間を通じて、MayaやBlender、Unreal Engineといったデジタルツールに加え、粘土を使った彫刻などの造形も学びます。1年次から3Dプリンタの出力も経験しながら、デジタルとアナログを行き来する形で造形力を養います。

――こうしたハイブリッドのカリキュラムはどのような経緯で始まったのですか?

清島:元は、彫刻専門のカリキュラムが中心でしたが、学生たちの卒業後の就職口に着目してゲーム・映像業界向けコースを開設しました。

ゲーム会社やCGプロダクションの採用担当に話を聞くと、近年、デッサン力があって、絵が描けて、モノをつくれる学生が欲しいという声をよく聞きますし、実際に本校の西洋画コースや日本画コースからデジタル系の企業に就職した例もあるので、アナログの基礎力のある子達にデジタル技術を学ばせたら、もっと未来の選択肢が増えるのではと考えたんです。

デジタル技術を使いこなす能力と、作品そのものを企画・演出する能力をバランスよく育めるようにカリキュラムには工夫を凝らしています。直感的に制作できる彫刻に比べ、CGは段階的な習得が必要で、苦手意識を持つ学生もいます。逆に技術ばかりに偏ると、作品の本質的な魅力づくりが疎かになりがちなので、そのバランスに気を付けていますね。

――具体的に学生はどんなものを制作されているのでしょうか?

清島:UEFNで地元の商店街を再現したワールド作成やゲーム企画を行っています。過去には地元酒造メーカーとのカプセルトイ制作、3DCGキャラクターのAIコンシェルジュ開発なども制作しましたね。

――地域密着型の取り組みが多い理由は?

清島:本校には地域プロジェクトという課題があり、地域の問題をアート思考で解決する取り組みを行っています。アートは浮世離れしたものと思われがちですが、問題定義と解決、社会貢献に繋がる人材育成に役立てることができます。

――そうして4年間教えられてきた1期生の3人が来春に卒業を迎えると思うのですが、手応えはいかがですか? 就職や進路はどのようになっているのでしょう?

清島:3人とも進路は様々ですね。大手ゲーム会社、造形会社などに内定をいただいています。※就職活動中のため卒業生の最終的な進路は未定

――その3人に続く1~3年生も在籍しているんですよね?

清島:はい、3年生5人、2年生6人、1年生3人がいます。熊本内外を問わず、九州でアートを学びたいという学生が積極的に志望してくれているな、と思います。いずれも自分で調べて強い気持ちを持ってくる子が多い印象です。

――今後の展望についてお聞かせください。

清島:まず高校の先生方をはじめとした地域社会での認知度向上が急務です。九州・西日本地域で、アナログとデジタルのハイブリッド教育を提供できる唯一の存在として、関西以西の学生にとっての選択肢となることを目指しています。また、地理的・情報的な制約から学生がインターンにたどり着くまでの道のりが遠いという課題もあります。地元企業や熊本市が誘致した企業は比較的受け入れに積極的なので、そこでの経験を通じてインターン、アルバイトから正社員への流れを創出することを目指しています。

【熊本デザイン専門学校】「7~8割が地元志向なのに受け皿不足」――専門学校が抱えるジレンマ

児玉 守氏

熊本デザイン専門学校 教務部

――熊本デザイン専門学校のカリキュラムについて教えてください。

児玉守 氏(以下、児玉):私が担当しているメディア映像デザイン科では、2年間でデザインの基礎知識や映像制作の基本を学び、そこから3DCGや映像編集の技術を身に着けることになっています。1年次で企画、編集、3DCGなど分野横断的な必修科目があり、そこでの興味や関心を基に2年次から専門的に学ぶ分野を選んでいくことになります。若年層に不足しがちなPCリテラシーもゼロから指導し、映像制作の全体を追って学んでもらうことになっています。

――卒業生の進路はいかがでしょう。

児玉:ここ3年ほどでいうと、3DCG制作系が約20%、映像制作・放送系が約35%、Web系が15%ほど、というのが主な進路になります。他だと、デザイン制作や広告などが多いでしょうか。具体的な企業名を挙げさせていただくと、P.A.WORKS、白組、ORENDA WORLDなどの就職実績があります。県外の企業にも、リモートでオンライン会社説明会を開催していただいています。

――就職先は都内のプロダクションが多いようですね。

児玉:そうですね。ただ、学生の7〜8割は「できれば地元で働きたい」と考えています。県外就職となると保護者の理解や費用面など、学生自身のスキルや努力とは別の壁が出てくる。インターンですら都内の学校とはハードルが違うんです。実力以外の要因で学生の選択肢が狭まるのはもどかしいですね。

――熊本で働きたい学生の希望がかなえられるといいですね。

児玉:そうですね。県や市の企業誘致担当の方とは定期的に情報交換を行い、企業紹介や合同説明会の調整を支援いただいています。企業・行政・教育が連携してクリエイティブ人材を育み、若者が熊本で活躍できる環境をつくっていきたいです。そのためにも、本校としては本気でモノづくりを志す生徒を育て上げて送り出していくことに全力で取り組んで行きたいです。

――ありがとうございました。

TEXT_稲庭 淳

PHOTO_原 史紘

INTERVIEW&EDIT_中川裕介(CGWORLD)