『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』や、NHK『みんなのうた』、他にも自社で展開するオリジナルIPなど、ひと目で違いがわかるグラフィカルなデザインセンスのCGスタジオSpooky graphicが3DCGクリエイター(メインはアニメーション)を募集中だ。

このたびCGWORLD.jpでは、同社が行っている特徴的な社内研修の模様を取材することができた。

多くの著名IP作品に携わる同社の技術やTIPSが垣間見える貴重な取り組みをご紹介する。取材の聞き手はCGWORLD前編集長の若杉 遼氏が務めた。

募集職種

①3DCGディレクター

②3DCGクリエイター(ジェネラリスト:メインはアニメーション)

③プロダクションアシスタント(制作進行)

詳細はこちら

真似ることから学びを得るショートアニメーション制作

インタビュアー:若杉 遼氏(以下、若杉氏)

2022年1月から2025年3月までCGWORLD編集長を務めた。ソニー・ピクチャーズ・イメージワークスを経て、現在はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオにて、リードレイアウトアーティストを務める。『モアナと伝説の海2』(2024)にはレイアウトアーティストとして参加

「弊社に興味を持って下さる学生さんに話をうかがうと、最近流行っているゲームで使われているポップでスタイリッシュなセルルック表現を作りたいとおっしゃる方がとても多いんです」と語るのは、Spooky graphic代表のハヤシヒロミ氏。

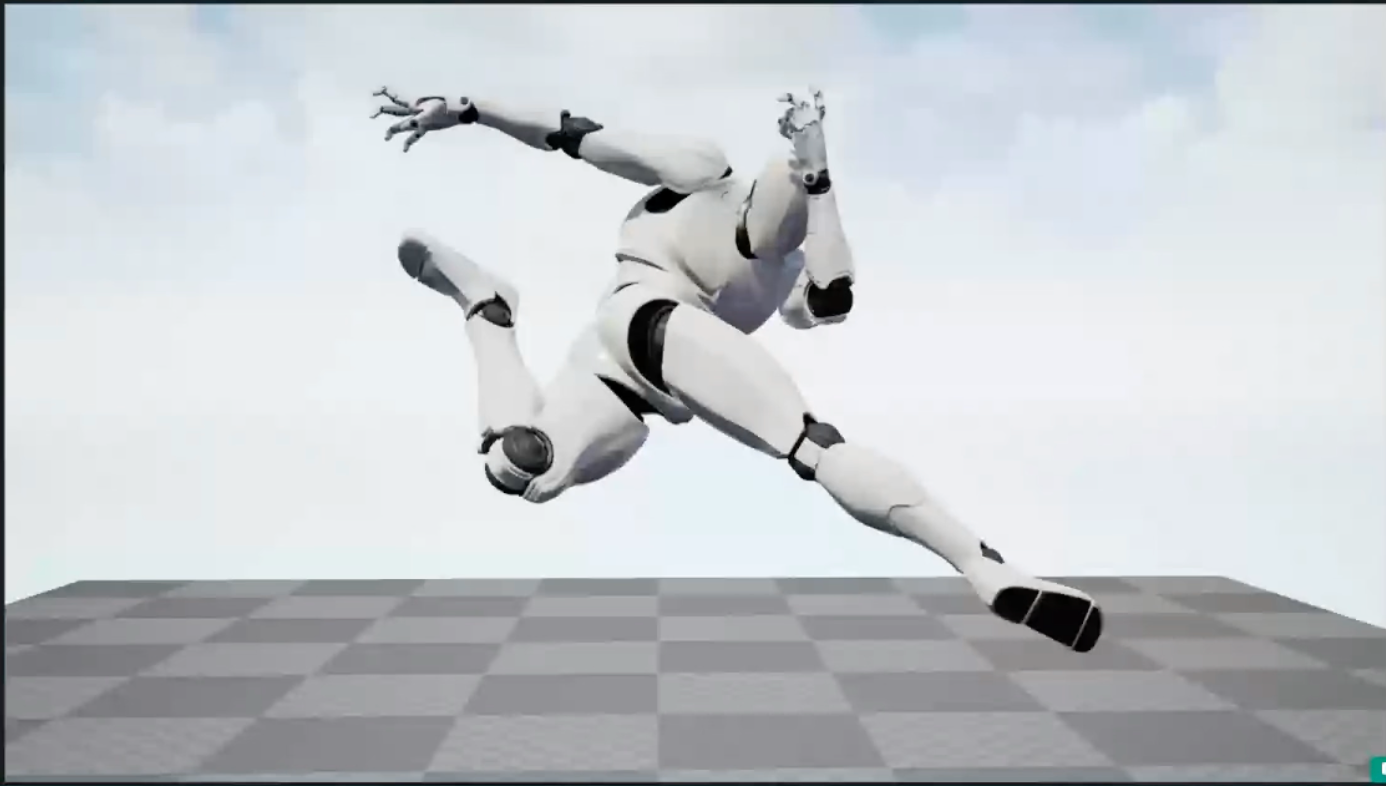

全世界トップクラスの人気を誇るアクションRPGなどでも、バトルアクションには日本のアニメ的な影響が見られる「1フレームでパッと動くケレン味のあるスタイリッシュなアニメーション」が用いられている、と語るハヤシ氏。古来より「学ぶ」とは「真似ぶ」という。ハヤシ氏はこれを解析・研究することはSpooky graphicにとっても学びが多いと考えた。

若手クリエイターにとってもモチベーションにも繋がるだろうと、“ケレン味のあるスタイリッシュな“アニメーション制作による社内トレーニングが行われる運びとなった。今回の取り組みにおいて指導役として白羽の矢が立ったのは、アニメーターのシドラ アズラ プトラ氏(以下、シドラ氏)だ。

シドラ アズラ プトラ氏

インドネシア出身でシンガポールの3dsense Media Schoolで本格的にCGを学び、卒業後はインドネシアのOne Animationで『オッドボッズ』などの制作に携わった後、2025年からSpooky graphicでシニアアニメーターとして勤務。

本格的に3DCGを学んだのはシンガポールで、卒業後は『オッドボッズ』の制作に携わったというシドラ氏。彼が得意とするのは、いわゆる欧米スタイルのアクティングやボディメカニクスだ。「これまでもメリハリのあるアクションは作ったことがありましたが、今回のように1フレームでパッとポーズが変わる外連味のあるアクションも一度作ってみたかったんです」と語る。

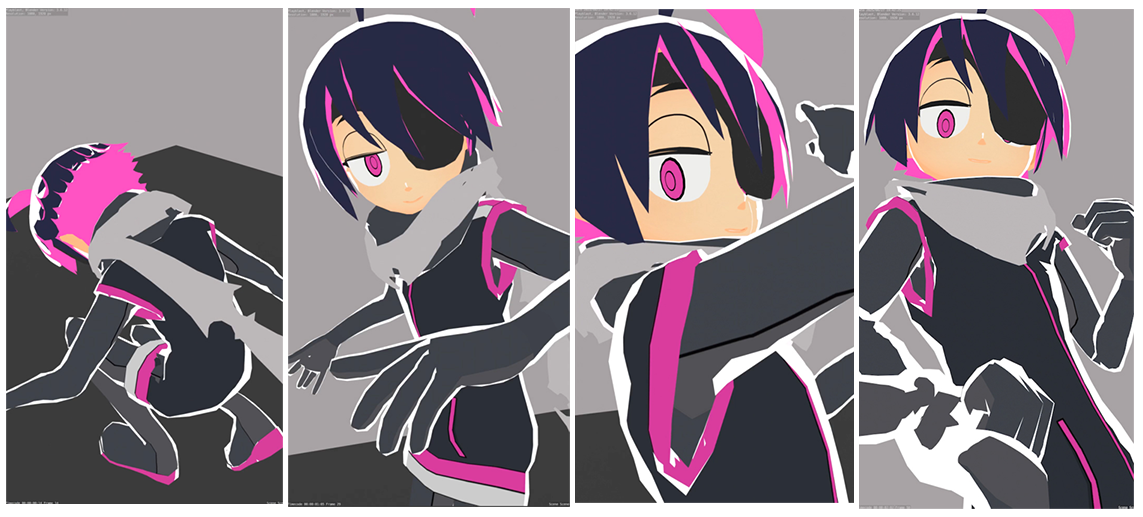

アニメ作画的考えと、フルボディのセオリーを組み合わせて作るガンアクション

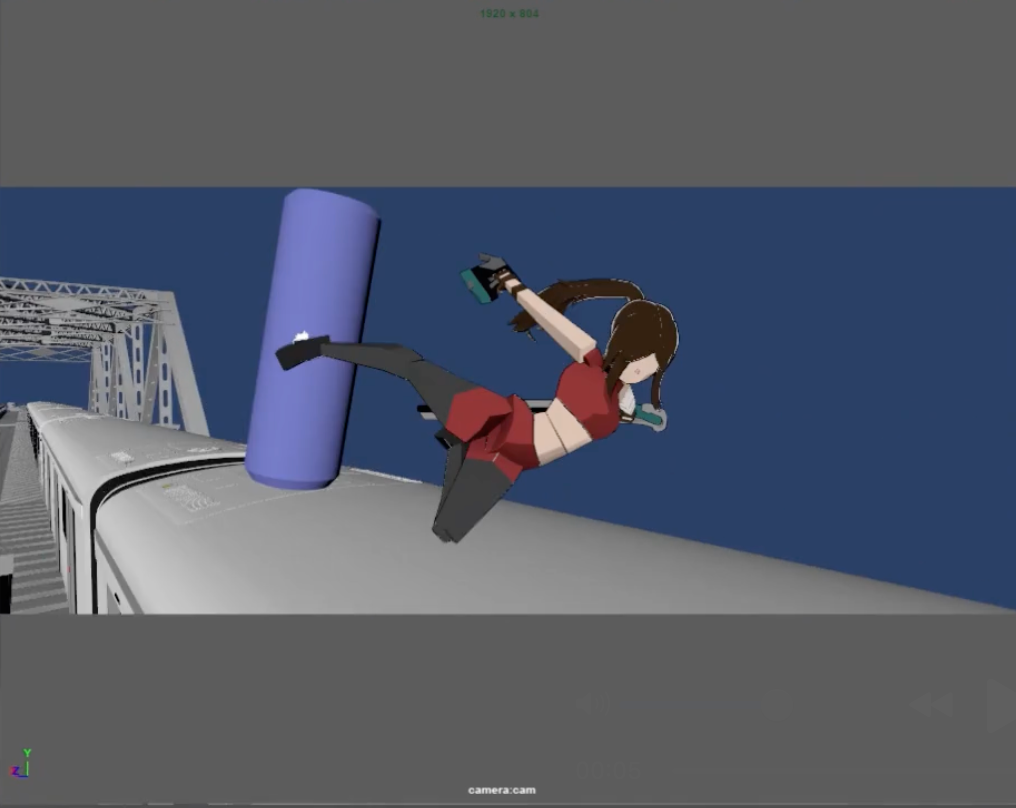

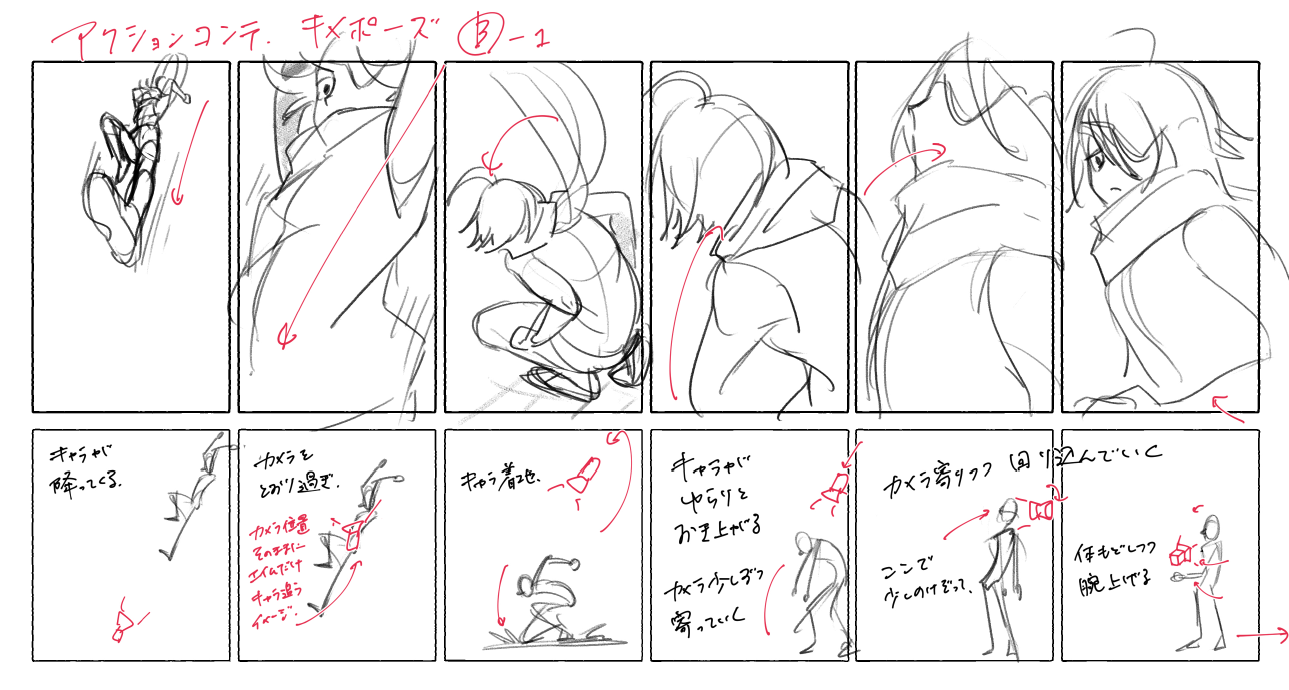

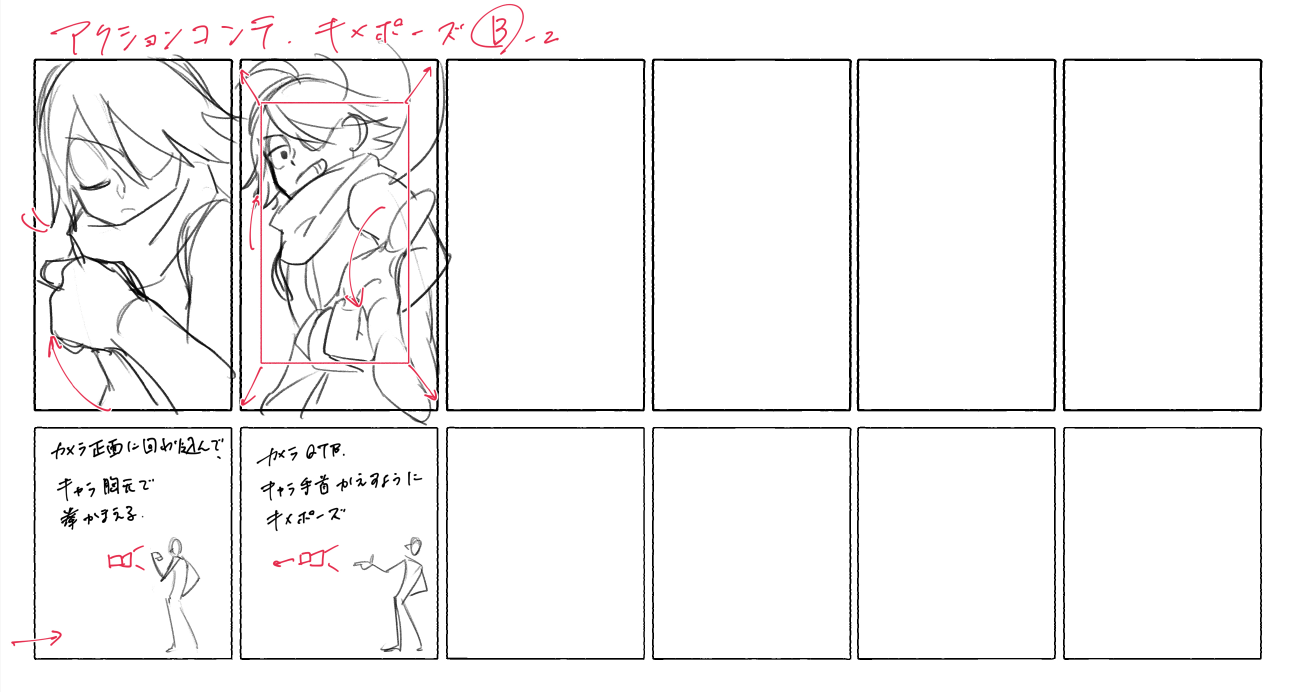

今回トレーニングで作成するアクションの魅力について、シドラ氏は「ハイスピード&スタイリッシュな動き」や「エッジの効いたカメラワーク」、「リズム重視の構成」などの要素を解析し、「キャラが飛んできたブロックを回避し、溜めのある動きからアルティメット風の一撃を決める」という流れのアクションをプランニングした。10秒程度の練習課題とはいえ、あくまで視聴者の目を意識して楽しませることを念頭においた構成だ。

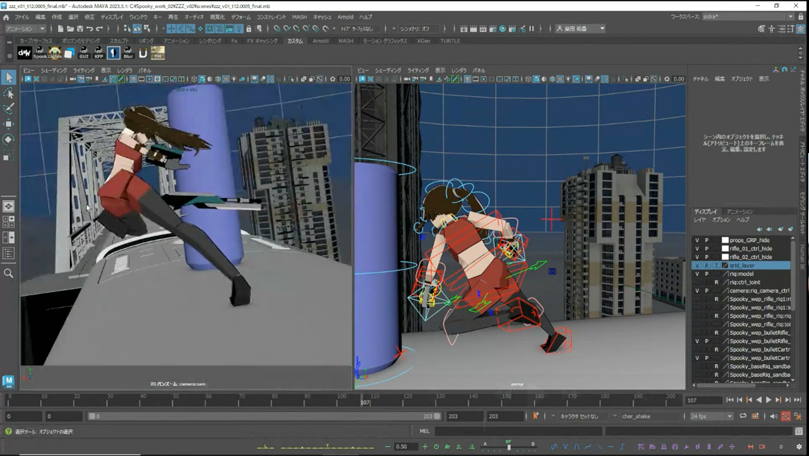

「動き自体は、ほぼ既存のゲーム作品にあったアニメーションのトレースです。そうすることで、その作品のアニメーターが、どんな部分に注力をしているのかなど、作りながら考え方をなぞり、学ぶことができます。

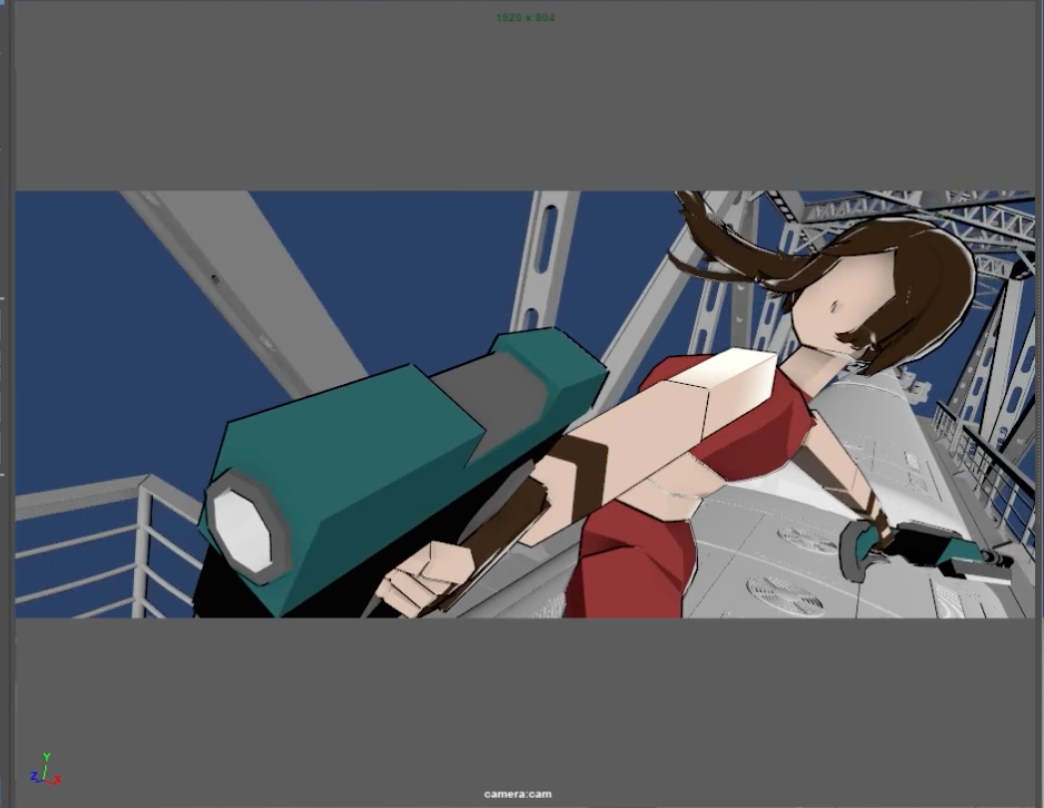

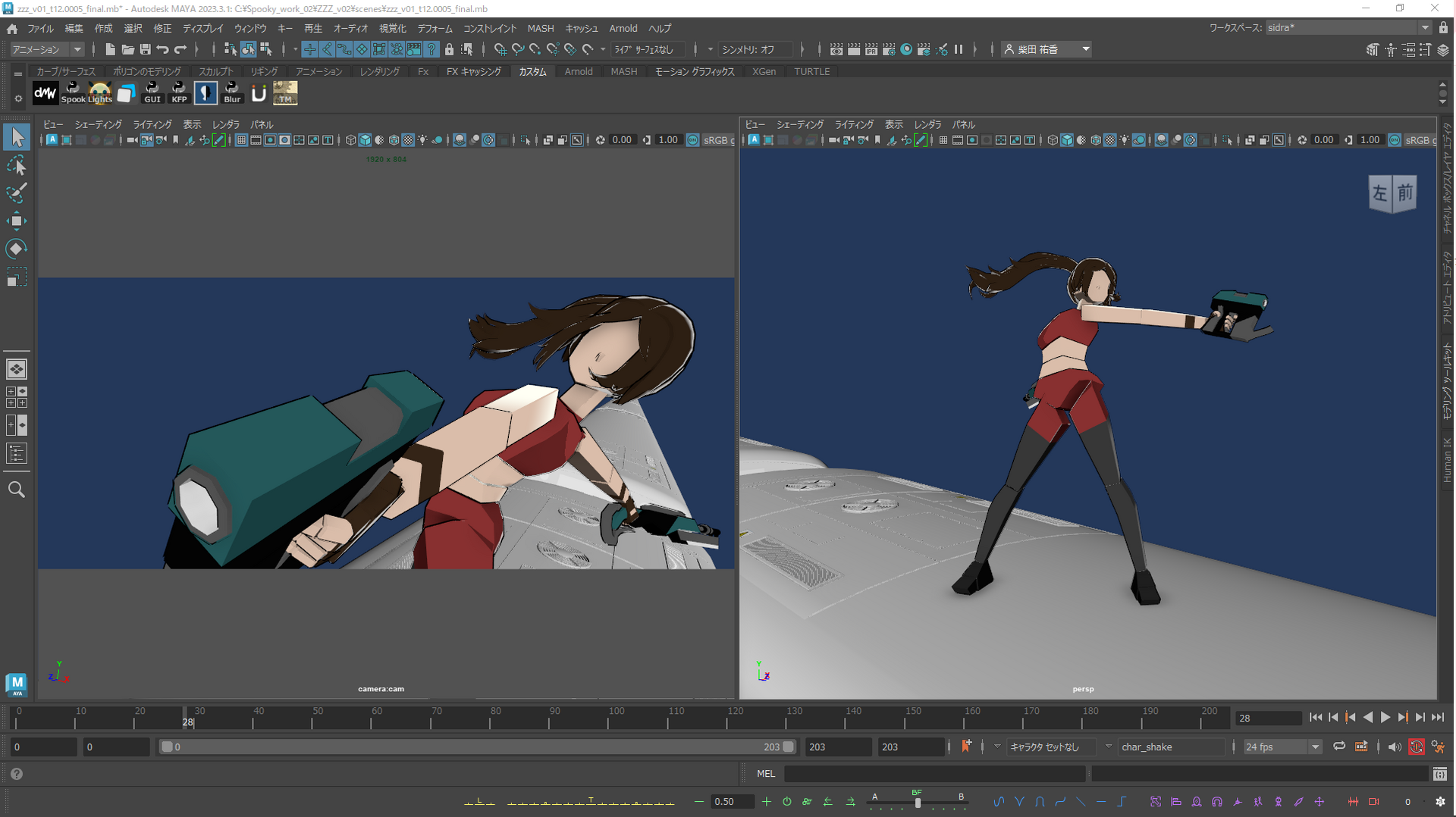

デモリールや自分が普段作っているアニメーションではフルボディで見せることが多いのですが、今回はあくまでカメラの見た目に合わせることがポイントでした。『一番良いルック』を作るためにモデルをいじったりしています。他にもワークフローの組み方においても多くの学びがありました」(シドラ氏)。

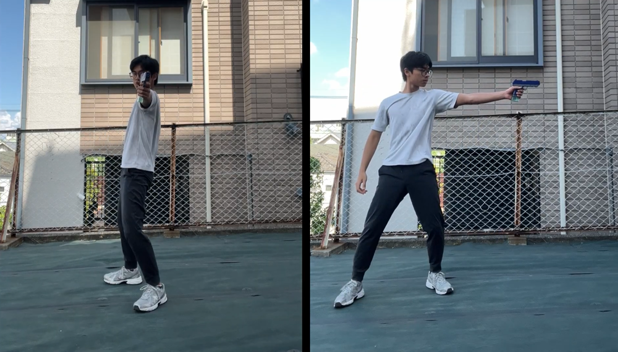

今回のアクション制作においてはシドラ氏が自らライブアクションを撮影しリファレンスとした上でアニメーションに落とし込んでいる。

若杉氏が「アニメでは誇張している動きがあると思いますが、ライブアクションのリファレンスと組み合わせるときに意識していることは?」と尋ねると、シドラ氏は「ライブアクションそのままを真似はせず、重心移動やポーズ全体のバランス、腕・腰などの部分的なフローだけを見るようにしています」と語る。

用意したリファレンス映像のなかにはエフェクトが重なっているなどの理由で直接参考にするのが難しいポーズもあった。その場合は実写(スポーツなど)やCGで似たようなポーズを探し、そのうちのいくつかのキーポーズを選んだ上で編集する映像を作成する。

ここで若杉氏が「これまで人間の動きとして成立する動きを作ってきたシドラさんが、アニメならではの非現実的な動きを作る際に重視したことは?」と問うと、「動きの溜め詰め(タメ・ツメ)が最も重要」と答えた。

加えてバランスの重要性も説いた。

「キックのように作画らしい動きをさせたいフレームで誇張させ、走りのときは人間らしい動きをさせています。その後のジャンプではアニメらしいポーズに。この切り替えが大事なんです。アニメ作画的な考えと、海外で学んできたフルボディのセオリーを組み合わせて、都度都度フレームごとに割合を変えるようにしています」(シドラ氏)

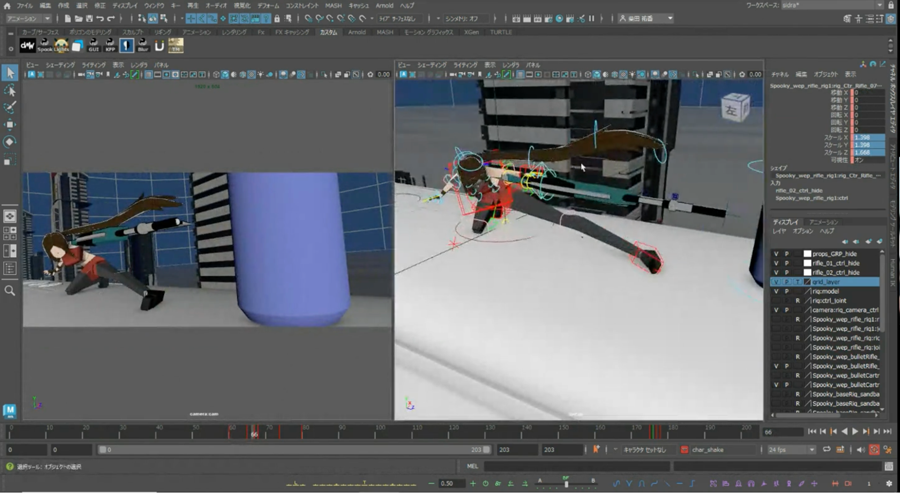

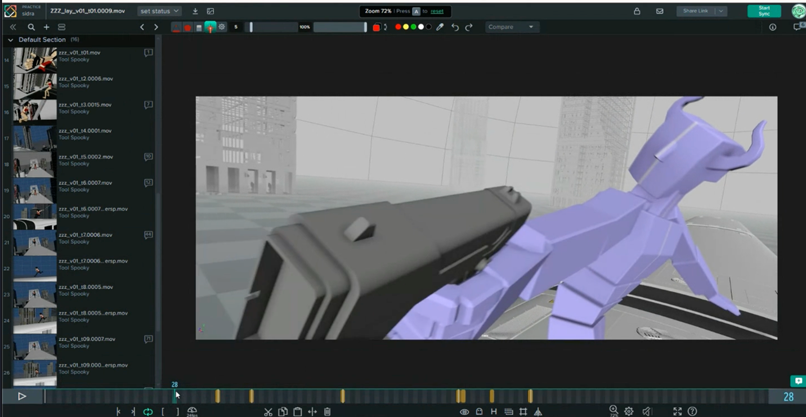

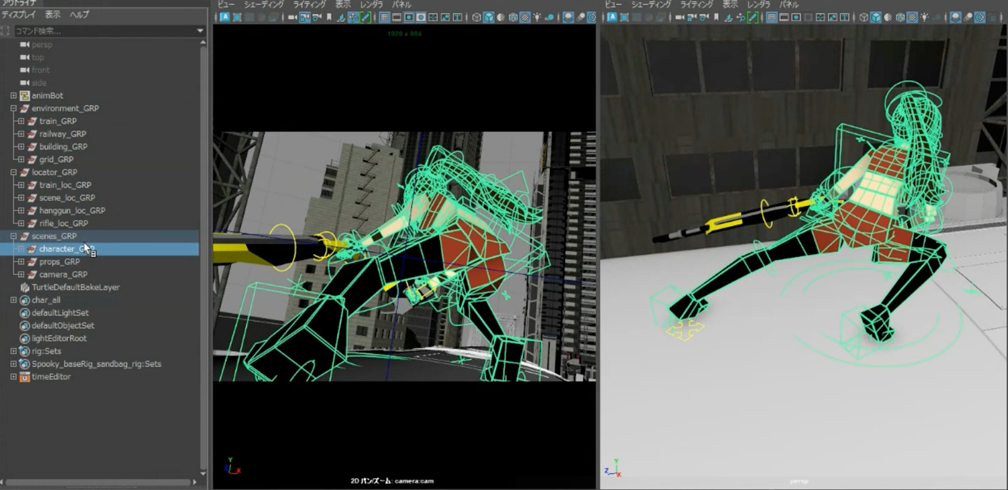

紫のキャラクターモデルはプレビズ用に作った簡易モデル。プレビズの段階では大まかにカメラアングルを探すにとどめ、満足の行くレイアウトが見つかった後、本制作に移る。このとき、「後々になってできること・できないこと」を見極める必要がある。

「このキャラクターが細身の女性キャラになったり背景が変わったとしても同様のシーンを作れるのかを見ておきます」(シドラ氏)

最初にプレビズで行うべきことはワークフローを確定させることだという。「コアのアイディアを丁寧に考え、さまざまなシミュレーションに対応できるセットアップをして本制作に当たることが大事です。効率を考えることが自分を苦しませないことにつながります」

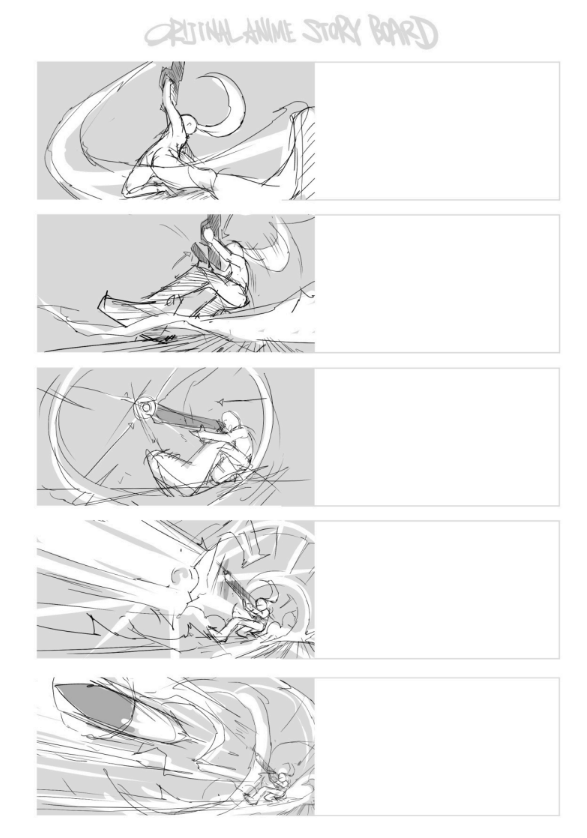

今回、リファレンス映像を集めた後にSpooky graphicのコンセプトアーティスト・フジサワトミオ氏による絵コンテが上がってきた。これはフィードバックの意味もあったという。実際、映像ではサンドバッグとメインキャラが被って見えづらくなっている問題があった。

「最初からこうした絵コンテを自分で描けるようになりたいなと思いました。現状ではアニメーターがどんな考えで作っているのかを、トレースを通じてそのテクニックやワークフローを学んでいる最中です。自分で描いたコンテに合わせてリファレンスを集め、ラフスケッチで動きを描いたり、レイアウトを決めたりして、本当の自分のオリジナルな映像を作っていきたいと思います」(シドラ氏)

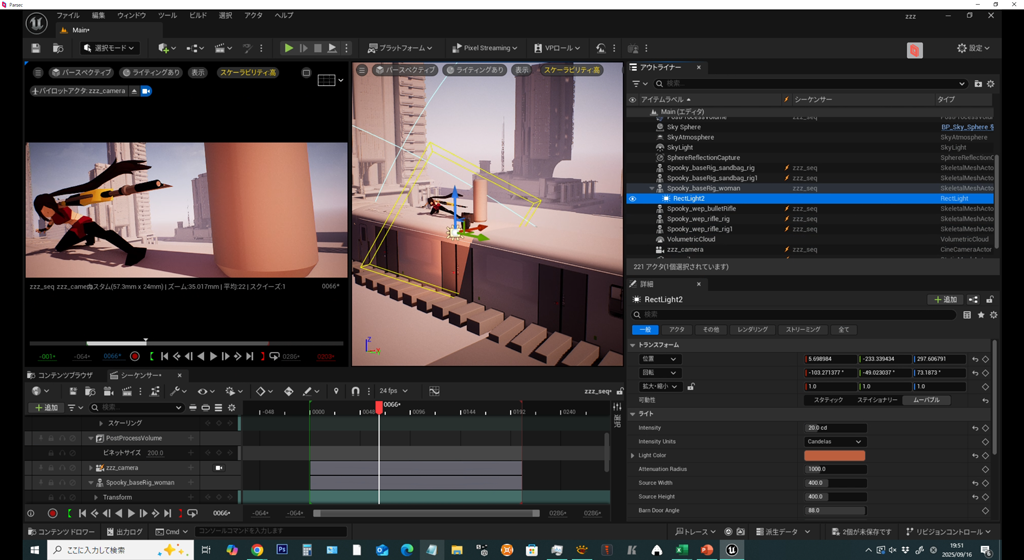

また、Spoooky graphicでは、全アニメーターがUnreal Engineへ対応できるような取り組みとして、まずは1名のスタッフが先行して学習を行い、他のスタッフにレクチャーするような形を取っている。

【配布あり】今回のアニメーションの作成に使用されたリグはこちら

また、今回の制作にあたって使用されたリグが無料配布中だ。

興味のある方はぜひダウンロードしてみてほしい。

リグ配布先リンク:spookygraphic.gumroad.com/l/Spooky_ActionRig

対応環境:Autodesk Maya 2022以降

※個人練習・デモリール・コンテスト・自主制作映画など非商用目的で利用可能

技術だけじゃなく、ワークフローの組み方まで。若手同士での制作レクチャーと体験記

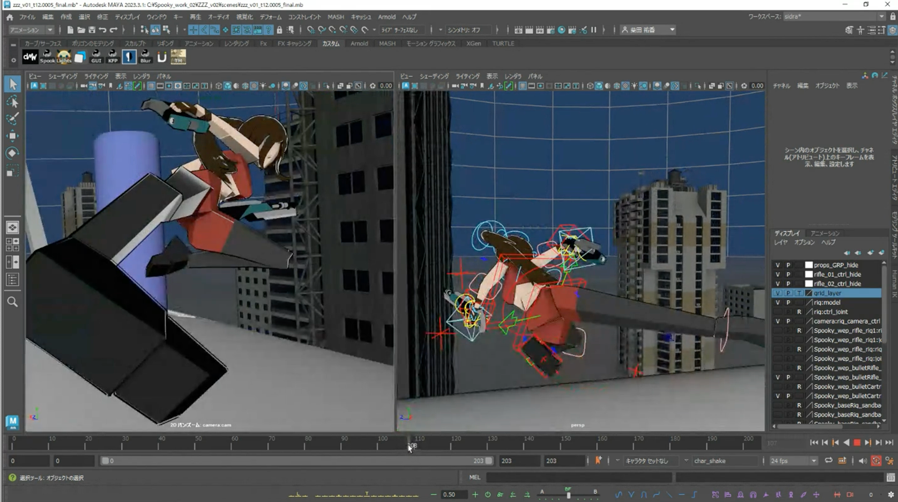

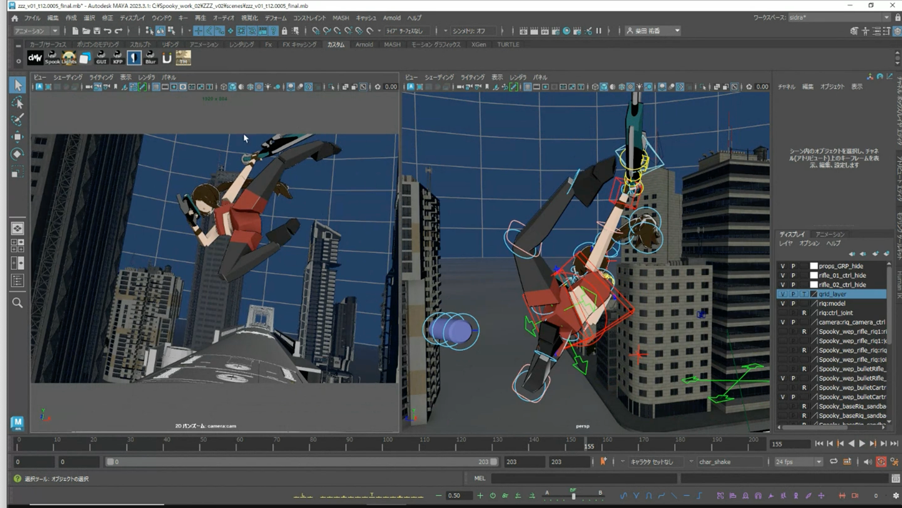

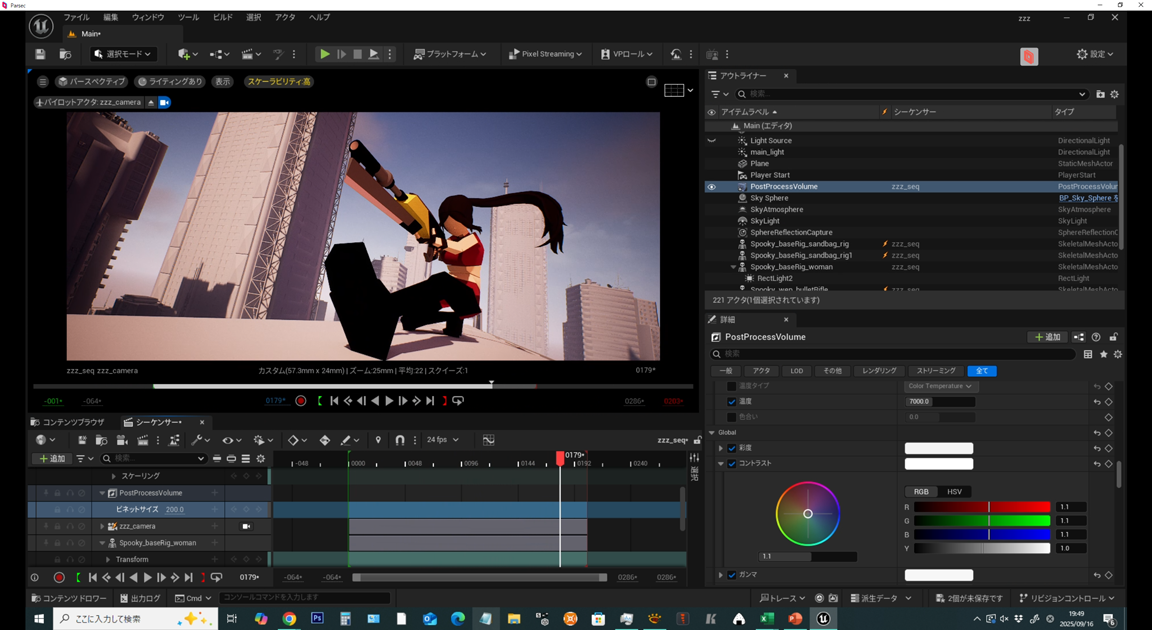

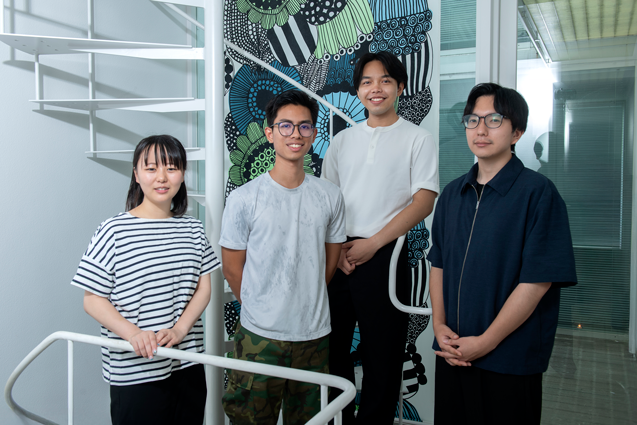

そんなシドラ氏が作ったムービーの一部を、Spooky graphicのアニメーターに再現してもらうのが今回の研修の内容だ。

仕事の合間にトータルで3日間をかけて1アクションのアニメーションを作成する。参加者にリクエストを募ったところ、選ばれたのはアクションの最後の、半回転をして銃弾を発射するアニメーションだった。研修受講者3名それぞれの感想を聞いてみよう。

ワヤン ジェイソン アナンダ クリスナ氏(以下、ジェイソン氏)

インドネシア出身。高校卒業後、日本に留学し長野県の日本語学校で学び、先生の勧めで東京の専門学校でCGを3年間学ぶ。2025年にSpooky graphicに入社。

「電車を動かしながらポーズを作っていくのが少し難しかったので、最初に電車を一度固定して、基本構造をしっかり作り込み、その上で電車を動かしながらブラッシュアップしていきました。

作業をして驚いたのはアウトラインがとても綺麗で見やすく、管理がしやすかった点です。環境を整えることは作業効率にも繋がることが分かったので、自分のワークフローにも採り入れたいなと思いました。また、これまであまり意識していなかったグリッドの使い方も勉強になりました」

エルデネ ノムダリ氏(以下、ノムダリ氏)

モンゴル出身、日本育ち。デザイナーとしてSpooky graphicに入社。現在4年目。通常業務ではSpineを使ったスマートフォンアプリ用2Dアニメーションを担当。

「普段はSpineという2Dソフトを使っているのですが、3DCGソフトは奥行きがあるので、慣れるまでは少し手こずりました。これまでは基礎練習が多かったので、こんなにプロップが多いのは初めてで、ロケーターを追加するといったことも学びになりました。最初は少し混乱しましたが、後半になるとDream Wall Pickerを使うことを覚えたので、効率よくポーズ付けができたかなと思っています」

髙橋 里沙氏(以下、髙橋氏)

映像制作会社でゼネラリストとしてインタラクティブコンテンツ、知育・アート作品などを制作、アニメーションに興味を持ち、2022年にSpooky graphicに入社。

「普段はあまり作らないスタイルのアニメーションで、プロップの持ち替えや位置合わせといったTipsを教えてもらいながら、作業を進めることができました。

フィードバックにはSyncSketchを使用しており、シドラさんのリファレンスや、皆がそれぞれどんなフィードバックを受け取っているのかも共有できるので、参考にしながら制作を進められる環境も良かったです」

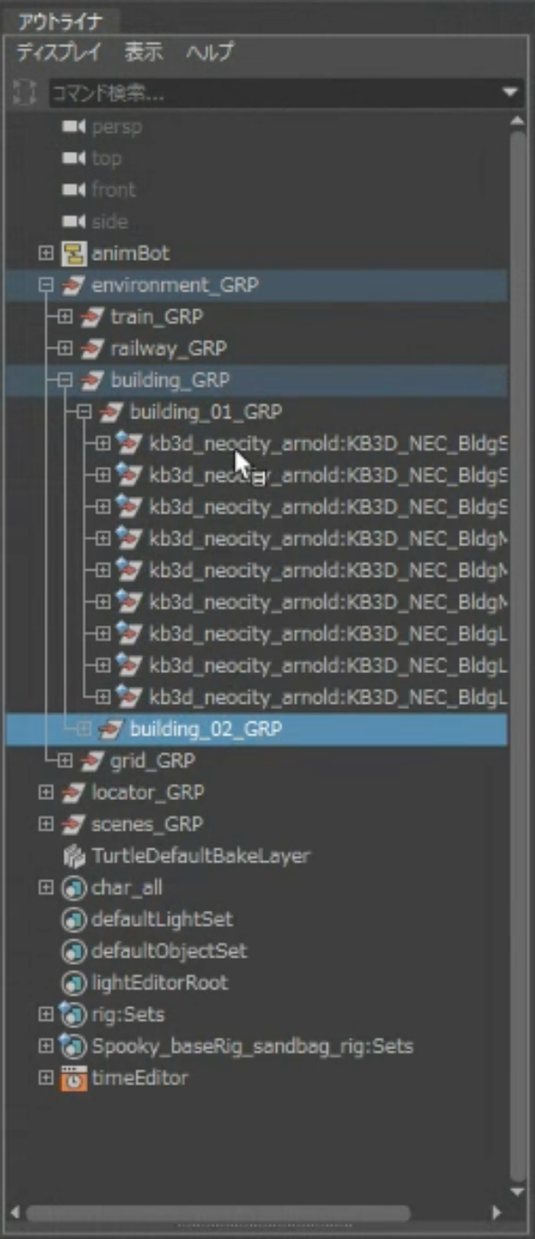

また、シドラ氏は「アニメーションを作ることが重要なのはもちろんですが、今回のレクチャーでは“ワークフロー”を意識していただきました」と語る。たとえば「enviroment_GRP」のフォルダ中には「train」「railway」、「building」と、構成要素が含まれており、建物をコピーする際にも、どこに何を置くべきかが明瞭だ。

他にもキャラクターとプロップ(銃)を追随させ、キャラクターを電車の上に立たせながらビルの谷間を走らせる方法を学んでもらったという。このとき、後から迷わないようにグループ分けすることや、ファイルのネーミング規則を徹底しておくことが重要だ。

若杉氏は「すでにプロとして活動されている方に向けてのレクチャーですので、アニメーションの基礎的な内容よりもワークフローの組み方やセットアップなどの実践的な内容に主眼をおいていることに感心しました。皆さん、銃のセットアップには苦労されたようですが、ここまで複雑なものはめったにありませんので、これができれば仕事で苦労することはないと思います」と、太鼓判を押す。

毎週金曜14時から終業までは研修の時間。「実践」と「技術向上」を目指す2つの研修制度

Spooky graphicでは、クリエイターの成長を支援するために、2種類の研修制度を行い、総合的なスキルアップを図っている。

1つ目は実際の案件に特化した実践的な研修。案件へのアサインが決定すると、実務に入るまでにその過去作についての練習を行い、担当者から指導を受けた上で実務に入る。クリエイターは実際の案件で求められるクオリティや手法を事前に習得できるため、スムーズな実務導入が可能となっている。

2つ目は個人の技術向上に特化したトレーニング制度だ。Spooky graphicでは平日の業務時間内にトレーニング時間が設けられており(現在は毎週金曜14時~終業)、そのなかで自主制作に取り組む。ここでは各スタッフが苦手分野などに取り組んだり、今回のように、一つのリファレンスに対して皆で取り組むことで、スキルを共有したり切磋琢磨する共同制作のような取り組みを行なっている。

この研修の対象になるのはアニメーターだけではない。デザイン班はその動きのもととなる絵コンテを作成するなど、部門を超えた連携も実現している。

この制度の特徴的な点は、単なる個人練習にとどまらず、相互学習の場としても機能していることだ。デザイン班はアニメーションチームと交流することで、「動かしづらい絵コンテ」に気づくきっかけにもなるという。

学生時代のように作品を作り、チーム全員で刺激しあえる環境

Spooky graphicではnoteで企業情報やCG映像に関するTipsなどの記事が掲載されており、今回登場したジェイソン氏や、ノムダリ氏による入社体験記も掲載されている。

今後の目標について尋ねると、それぞれこんな答えが返ってきた。

「学生から社会人になって一番大きな学びは考え方の変化でした。自分だけに意識を向けるのではなく、チームの仲間を考えて行動することの重要性を学べたのは、自分にとって大きな成長ポイントになりました。具体的には、データ管理の意識が大きく変わりました。学生時代は『提出さえできればOK』と、データがどんなに乱雑でも気になりませんが、社会人になるとデータはサーバーにあり皆が見るものになるため、見やすく整理しておく必要があります。こうした、作品制作技術の向上だけはない部分も重要だと実感しています。毎日少しずつこうした経験を重ねて、継続的な成長を目指していきたいと思っています」(ジェイソン氏)

「私はデザイナーとして入社したので、アニメーションはほぼ未経験でした。入社後に先輩にフィードバックを貰いながら3DCGアニメーションを学び、その後、2DアニメーションソフトのSpineを学習し、ダンスアニメーションを制作しています。ダンスアニメーションで経験を積んだ現在は、制作のフィードバックをする立場になりました。3Dアニメーションはまだ基礎段階なので、Spineで行なっているようなフィードバックができる立場になれるよう、キャリアアップしていきたいと思います」(ノムダリ氏)

「Spooky graphicの魅力は、個人の希望や適性に合わせたキャリアを築ける点にあると思います。アニメーターとして入っても、本人の希望次第でモデリングをしたり、絵の力を活かして絵コンテの道に進んだりする人もいます。なぜそれが可能かというと、経験豊富な上司が月1回の面談で、本人の希望を聞いたり、長所を客観的な視点で引き出してくれるからです。これにより、一つの職種にとどまらず、映像制作全般にわたったキャリアを広げていけます。また、チーム全体で学んでいこうとする意欲が高いのも特徴です。普段の仕事では関わらないメンバーと交流する機会も多く、今回のようなレクチャーを開催し、リモートワークでも皆でスキルアップしようという雰囲気があります。チーム全員のリスペクトできる点を言えるくらい、社内はお互いを心から尊重し合う空気が根付いています。こうした環境に魅力を感じられたら、いらしていただければと思います」(髙橋氏)

最後にSpooky graphic代表のハヤシ氏から自社のアピールポイントを聞いた。

「Spooky graphicは、デザインとキャラクターアニメーションを売りにしているスタジオです。アメコミやバンドデシネが好きなメンバーも多く、国際色豊かです。

これまで働いていた職場とは違った人々がいる環境に身を置くことで、クリエイターとして刺激を受けることも大きいかと思います。仕事や給与はもちろん、そうした学びを提供できるのもSpooky graphicの特長です。

たまに大作にも関わりますが、基本的に少人数でのものづくりを行なっているので、仕事然としているのではなく、学生時代のように作品作りをしたかったり、そうした状況や環境を楽しめて、自分の作品を残していきたいと思っているクリエイターの方に応募してほしいですね」

採用情報

募集職種

①3DCGディレクター

②3DCGクリエイター(ジェネラリスト:メインはアニメーション)

③プロダクションアシスタント(制作進行)

詳細はこちら

TEXT_日詰明嘉

EDIT_遠藤佳乃(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充