2021年8月15日、お盆に公開され、話題をさらったmillennium paradeの楽曲『Bon Dance』のMV。『Fly with me』(2020)以来のフルCG映像となる本作は、MVの規模に収まらない圧倒的な物量でmillennium parade流の「盆踊り」を描き出している。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 283(2022年3月号)からの転載となります。

セッションのような臨場感でクオリティを追求

millennium paradeが昨年8月のお盆に合わせて公開した『Bon Dance』のMVは、フルCGで制作された大作だ。このMVは「百鬼夜行」をコンセプトにした、渋谷の街に数えきれない妖怪が登場するもので、コロナ禍で沈んだ世の中を応援する「お守り」のような気持ちも込められているという。

www.perimetron.jp

www.ndesign.co.jp

xor.co.jp

THIS MAN

制作の中核を担ったのは、millennium paradeを映像面から支えるクリエイティブレーベル「PERIMETRON」。2020年4月公開のフルCGMV『Fly with me』制作時と同様に、映像ディレクター佐々木 集氏とデジタルアーティスト神戸雄平氏が2人でディレクターを務めた。CGプロデューサーにはエヌ・デザインの川瀬基之氏、オンライン編集に堀江友則氏が代表を務めるXOR、CGクリエイトにTHIS MANが参加。その他、CG関係で20人、アクターなどを加えると総勢50人が参加した、MVとしては異例の一大プロジェクトだった。制作チームの雰囲気は、あくまで仕事をベースとしつつも、各スタッフがシームレスに連携をとれる友人のような距離感で、「今さら言うな」を最後の最後に言える信頼感があったという。

2020年の9月に企画が起ち上がり、10月から実制作がスタート。最終的なオンライン編集の段階に至るまで、積極的にCUTの変更や追加が重ねられた。時には佐々木氏や神戸氏が直接データを編集し、提案した部分もあるという。特にサビ以降は初めからカットが変わっていくことを予測して余白をとっておき、音と合わせながらカットの組み方を変えていった。フローやスケジュールを明確にしてから制作するのではなく、音楽のセッションのように有機的につくり上げていくスタイルと言える。

当初は2021年2月のアルバムリリースと同時公開を目指して急ピッチで制作を進めていたが、納品直前の時点で作品のクオリティに納得がいかず、スケジュールを遅らせても良いものをつくりたいと佐々木氏が決断。2月までにひと通りできていたものを全てつくり直し、半年後の8月15日に合わせてのリリースとなった。大きな決断だったが、その結果クオリティも満足できる作品に仕上がったとのこと。

<1>プリプロダクション

馴染み深い場所と時代を舞台に独自の世界観を構築

本作は、全体的な映像としての画づくりを佐々木氏が、CG制作の細かな部分を神戸氏がディレクションするというような、独特のツイン・ディレクター体制で制作されている。目指したのは『Fly with me』とは異なる、リアルかつグラフィカルな表現。特に今作では、現実に存在する渋谷を舞台とし、時代もほぼ現代ということもあり、その中でどのようにMVの世界観を構築していくかが演出面のチャレンジだったという。

また、コロナ禍という現状に対しての時代性を考え、「今だからやるべきこと」も映像に込められている。「企画したときから、コロナ禍の時代に作品を出す意味を考えていました。millennium parade自体が時代性を考えてコンセプトをつくるメンバーなので、今なら世の中を応援できるようなものをつくりたいと。豊作祈願のような、お守り的な作品になってほしいと考えました」と作品のコンセプトを佐々木は語ってくれた。

一方で、妖怪が人間に仮装して渋谷のお祭りを楽しんでいる「逆ハロウィン」というテーマもあるという。妖怪が人間のコギャル文化に憧れてセーラー服を着ているというような、今までの妖怪が登場する作品や妖怪絵巻等とは異なる、彼らならではの妖怪がユニークに描かれている。

佐々木氏のイメージにあったのは、子供の頃に映画『千と千尋の神隠し』の船から妖怪が降りてくるシーンを観たときの“ゾワっとした感覚”だという。この数十秒のシーンを、ずっと続けているような作品にしたいと考えた。

プリプロは、まず佐々木氏がカットごとの字コンテを書き、その後「光」「水」「祭」「妖怪」といったキーワードを基に収集したリファレンスをまとめたイメージボードを作成し、スタッフに共有。そこから絵コンテ、Vコンテを用意し、さらにモーションキャプチャした動きをCGモデルに流し込んで3D上でカメラを付けたプリビズを作成、それらを基にスタッフにレイアウトや画角の指示を行なっていった。

光や色彩を重視した画づくり

水没した渋谷を舞台に、お面を着けた少年少女が妖怪たちのお祭りに遭遇する。観る人がよく知る渋谷というロケーションにユニークな数多の妖怪たちがひしめき、独特の鮮やかな色彩がmillennium paradeのコンセプトでもある「Tokyo Chaotic」をより強く感じさせる。

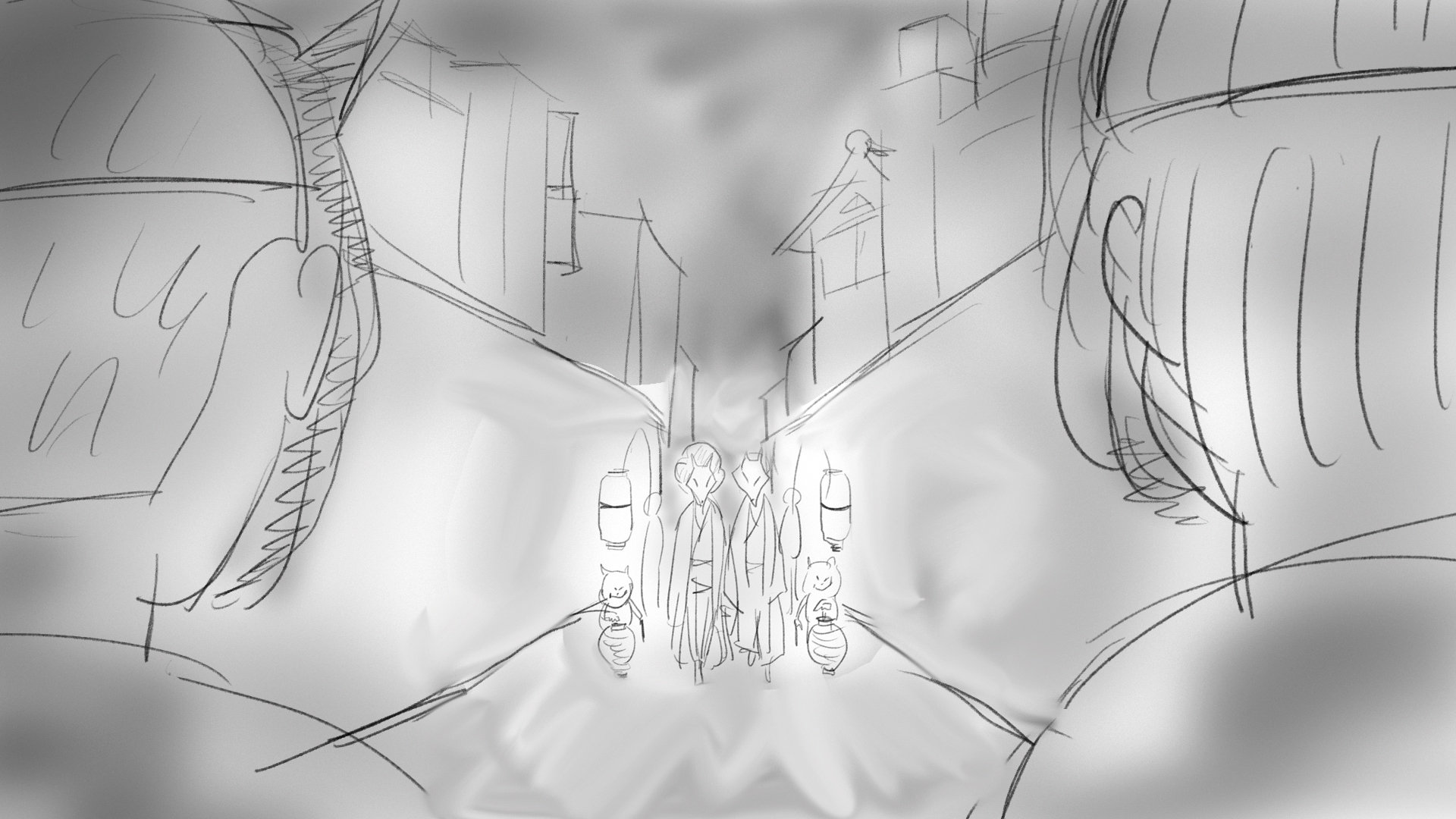

絵コンテ

佐々木氏が制作した絵コンテの一部。

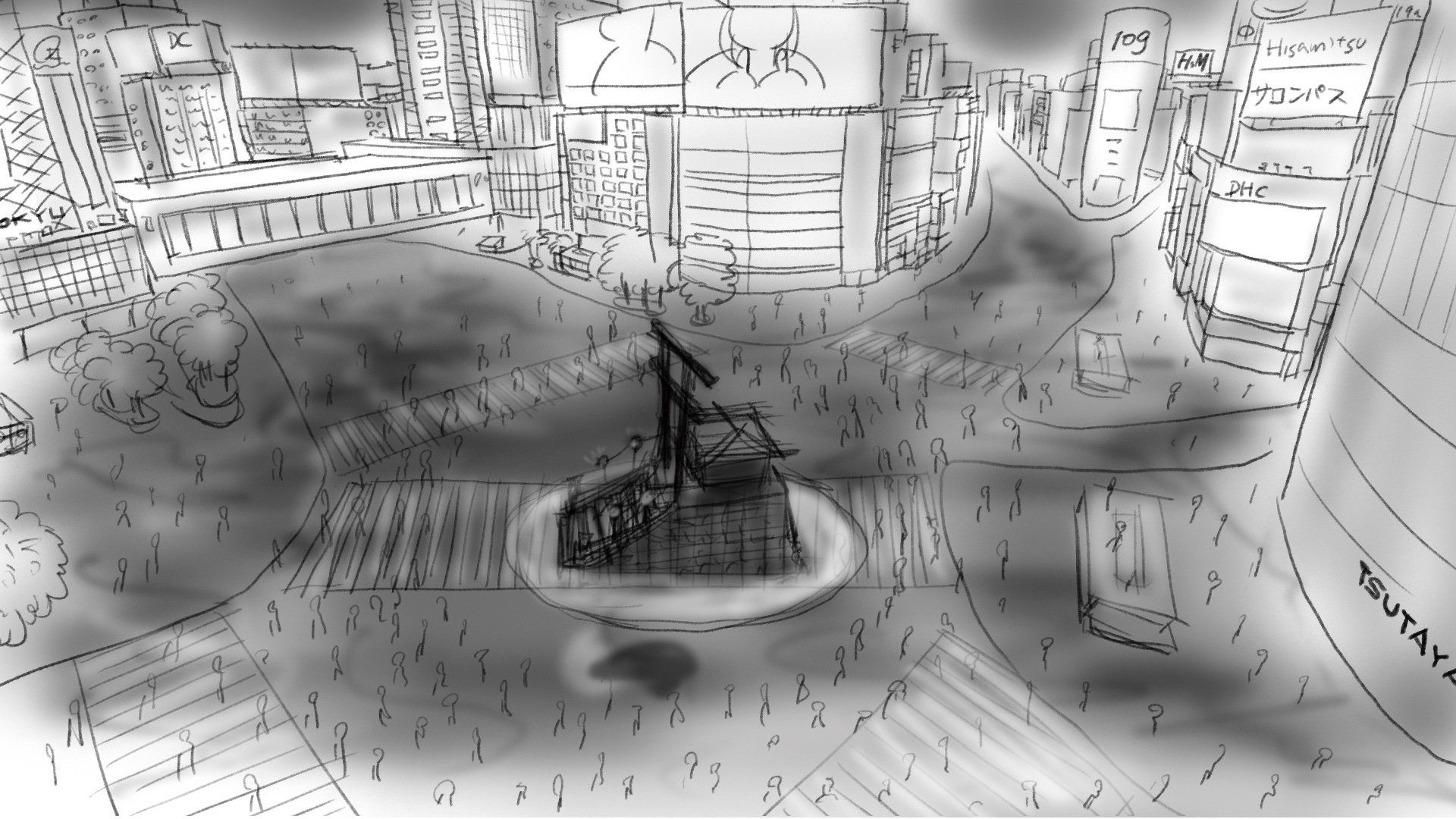

プリビズ

モーションキャプチャ後に作成されたプリビズの一部。

<2>キャラクター制作

現代の百鬼夜行にふさわしい多彩なデザインの妖怪たち

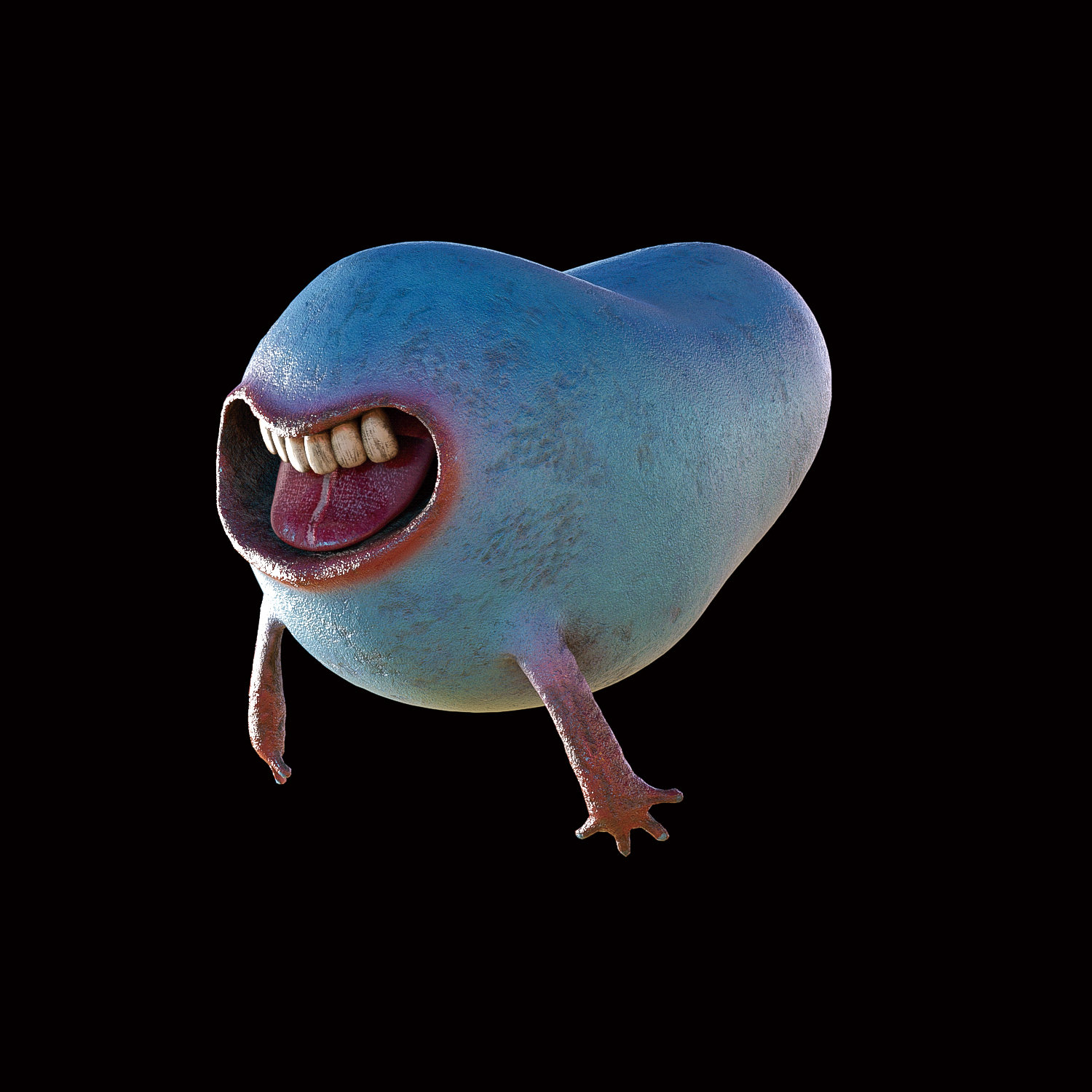

作中に登場する妖怪の9割はディレクターの神戸氏がデザインとモデリングを手がけている。デザイン画は描かず、モデリングをしながらデザインを進めていく手法だったという。妖怪のキャラクターは、あえて昔から馴染みある妖怪のデザインには寄せずに、日本らしい和風テイストを守りつつも、グラフィカルで現代的なエッジの効いたオリジナリティあふれるデザインになっている。

当初は「百鬼夜行」ということもあり、100体を目指して制作を開始。結果100体には届かなかったが、主人公の少年少女や小鬼、モブ妖怪、カットバイでアニメーションを付けられたユニーク妖怪など、合計で20体以上もの妖怪をモデリングしたという。

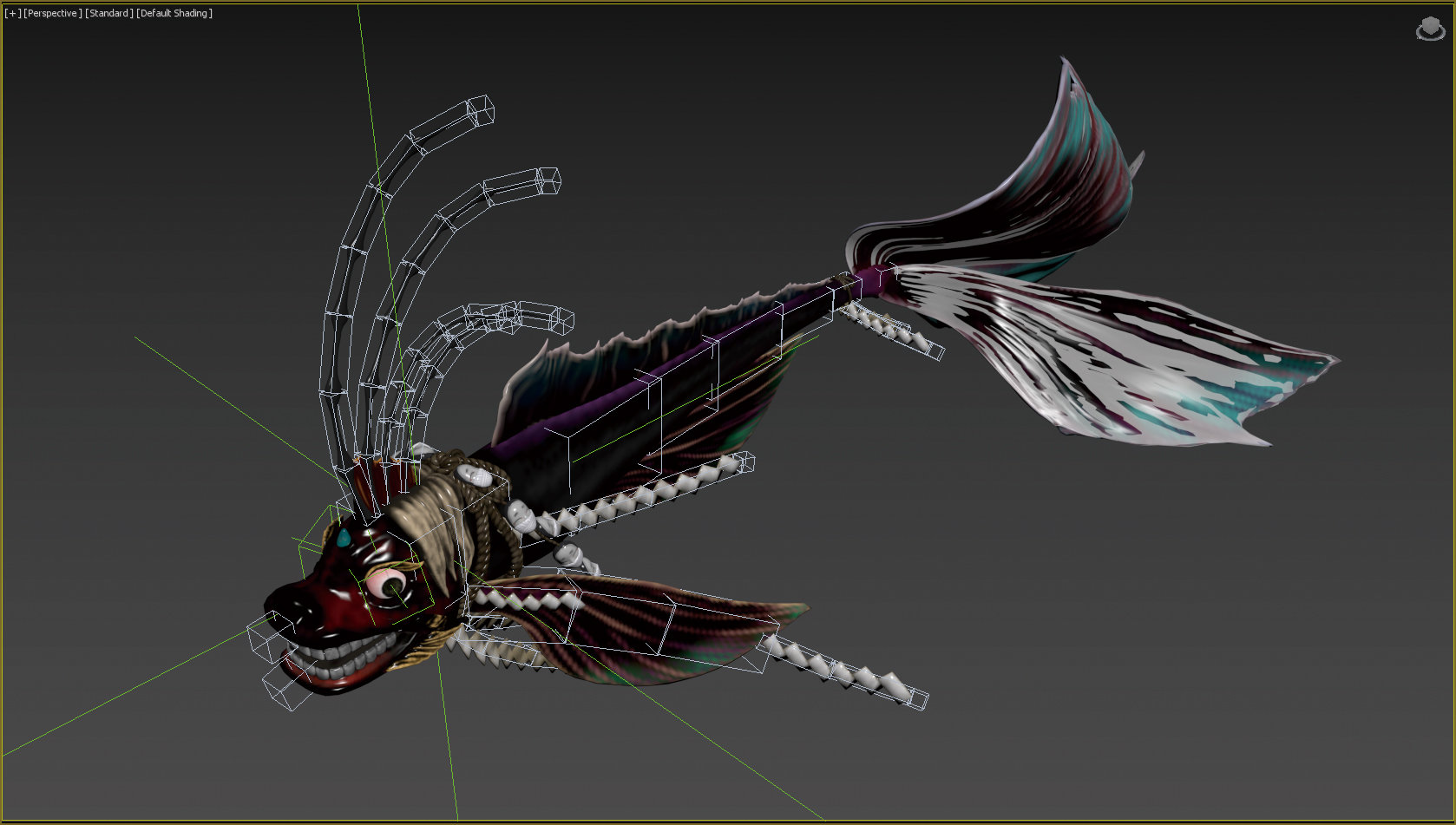

モデリングのフローは神戸氏が制作したモデルに対し、THIS MANを筆頭にリグを調整するというながれで進められた。THIS MANが3ds Maxを使用しているためレンダリングは基本V-Rayだが、Cinema 4Dを使っている神戸氏が担当したカットにはRedshiftが採用された。神戸氏は普段OctaneRenderを使っているが、メインのV-Rayとの馴染みから今回はRedshiftを選んだという。

リグの設定にあたっては、ポリゴンのリダクションやメッシュの共通化など多くの規制があった。「衣装などの表現に最低限必要なポリゴン数もあり、苦労しました」(神戸氏)。群衆用のキャラクターなどはポリゴン数を減らし共通のリグを使用したが、1カットのみ登場するユニークキャラクターはワンオフでリグを設定している。

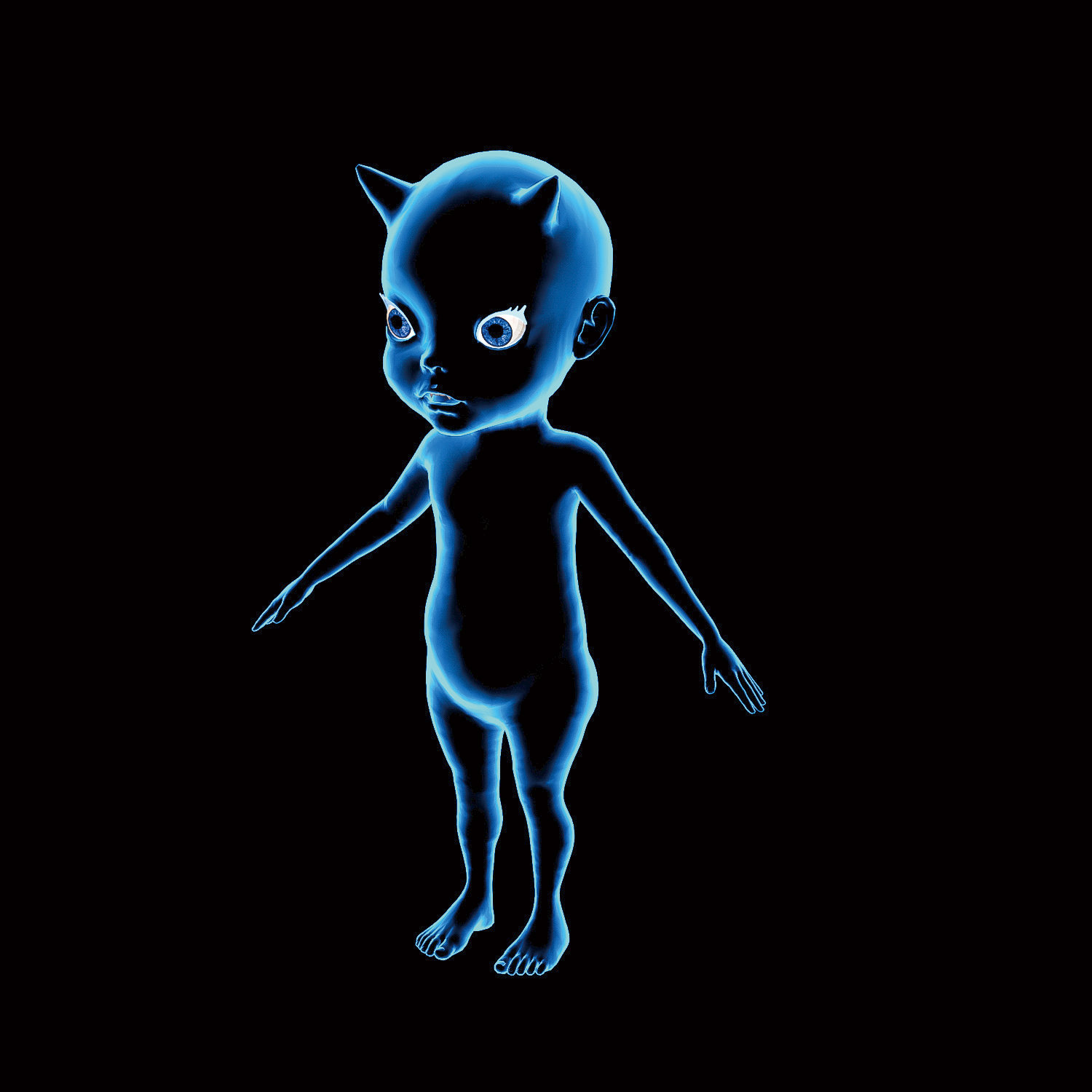

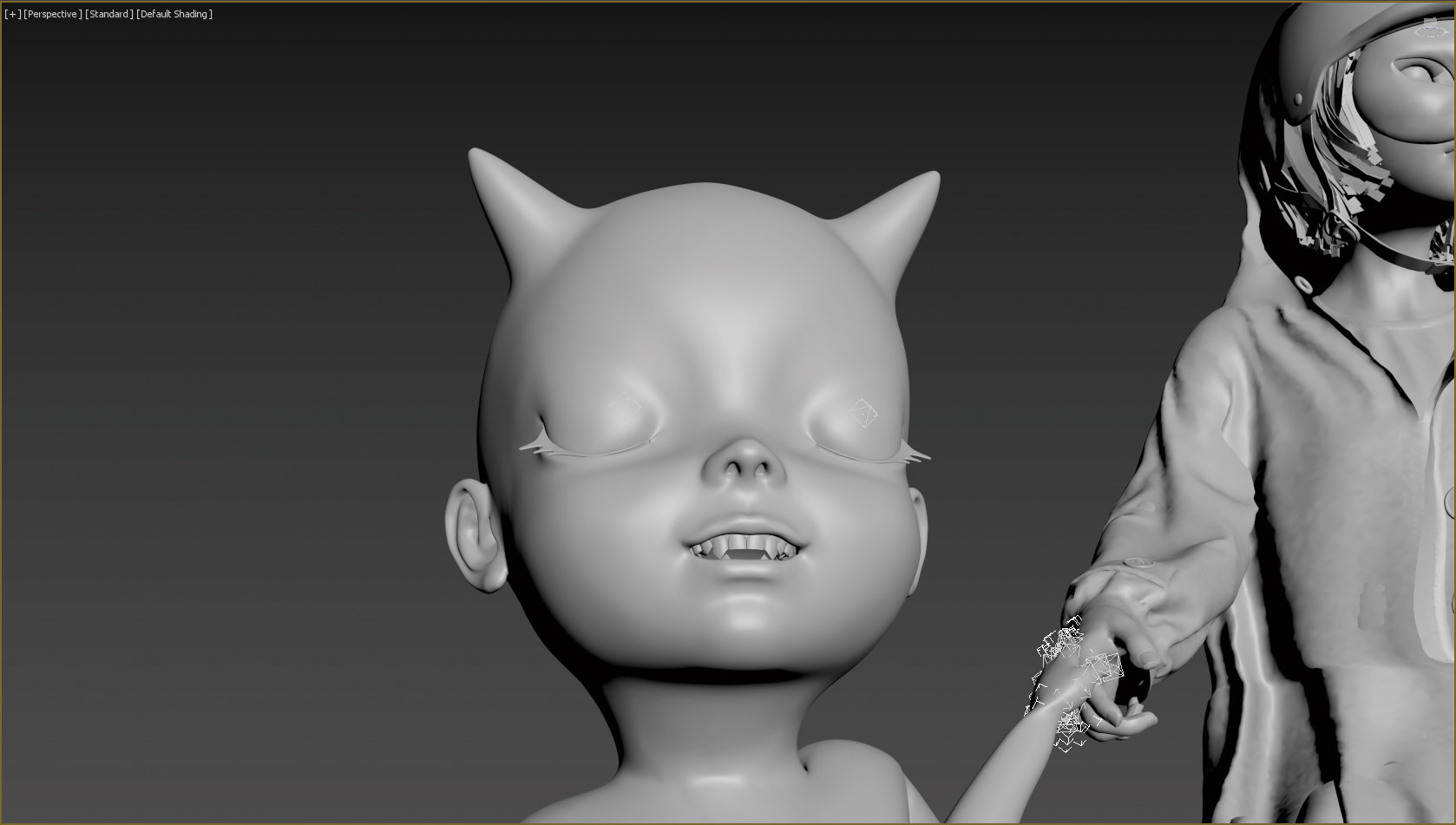

数あるキャラクターの中でも、神戸氏が一番こだわったのは小鬼だ。初期段階からベースは変わっていないが、途中で色がピンクになったり、髪が生えたり、体型のバランスでも試行錯誤し、最後まで悩んだという。「物語のキーとなる存在なので、あの子が良ければ全部良くなると思って熱がこもりました。もはや親目線ですね」(神戸氏)。

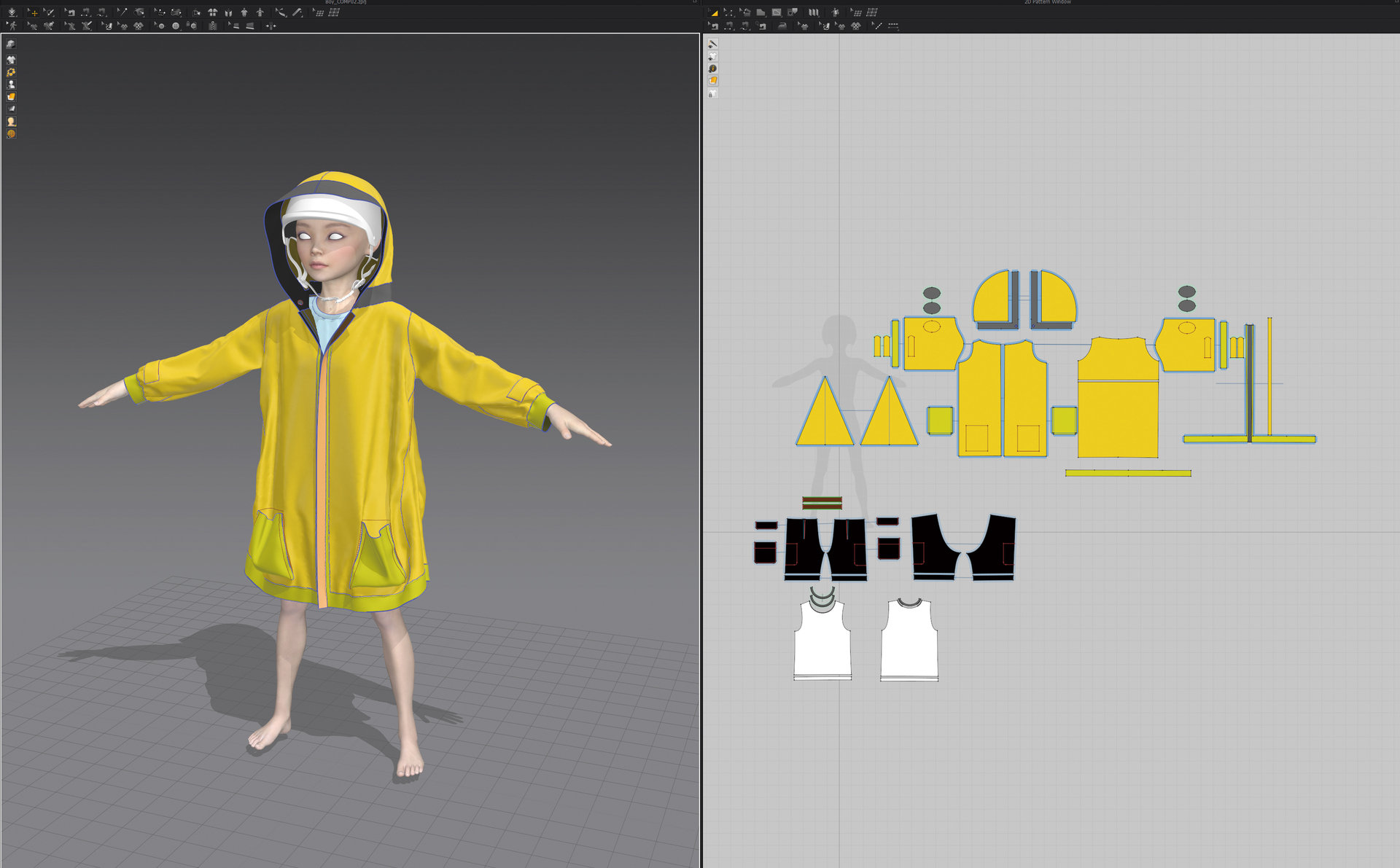

少年少女のモデル

バリエーション豊かな妖怪たち

ユニーク妖怪の一部。造形や服装など、非常にバリエーションに富んでいる。昨年開催された「Sony Park展『④映画は、森だ。』with millennium parade」では、このキャラクターたちを使用したポスターが展示され、好評を博した。「尺の関係で登場カットが少ないキャラクターが多く残念だったので、今後はこのキャラクターたちを使って横長の絵巻や別の作品もつくっていきたい」と神戸氏。

小鬼

<3>アニメーション

各自の技術力とアイデアで魅力的な動きを表現

アニメーションはモーションキャプチャをベースにTHIS MAN、オプティカルフォース、スプリングギルドが参加し制作した。MotionBuilderにデータを流し込みレイアウトした後、3ds Maxでカット制作を行なっている。ユニークキャラクターや追加カットについては、キャプチャしたデータがないため3ds Maxの中でセットアップして手付けでアニメーションを作成しているが、その際、キャプチャしたモーションと並べて違和感がないように注意したという。MVの前半はキャプチャをベースにしたモーションが多かったが、後半は最終的に半分ほどが手付けのアニメーションとなった。

THIS MANとしてはモーションキャプチャデータがないアニメーション作業は自由に動かせて楽しめたということで、特に巨大金魚のヒレは大きく動かしがいがあったという。「金魚は動かしたくなるモデルでした。ボーンでの制御をメインに、モディファイヤやClothシミュレーションを駆使し、最後に手付けで調整しました」(THIS MAN)。

こういった手付けのアニメーションに関しては、特に指示をしていなくても担当が自発的に進めていった。「金魚のデータを渡して空中を泳いでいる感じと伝えただけで、とても良いものをつくってくれました」(川瀬氏)。小鬼のまばたきも同様で、もともとのモデルには瞼がなく、まばたきするという指示もなかったが、アニメーション担当が自主的に瞼をモデリングしてまばたきのアニメーションを作成。「自分が想像していた以上に良いものが出来上がってくるときが、一番テンションが上がりますね。CGチームはこういったアドリブを的確に出してくれました」(佐々木氏)と、ディレクターからも高評価だ。

小鬼のモーションは子役のアクターで収録を行い、ただ走り回ってもらったり、「遊んで」という曖昧な指示で自由に動いてもらったりしたが、それが良い結果になったようだ。一方で、大人のダンサーに演出を加えて収録したモーションが、キャラクターに流し込んでみると使いづらく、最終的に使わないものも多かったという。「人間ではない妖怪が、人間の動きをすることに違和感がありました。犬や猫が人間みたいな動きをすると感じるような違和感で、気持ちが悪かった。初めてのことだったので、良い勉強になりました」(佐々木氏)。モーションキャプチャにおいては、演出を加えたいが演出意図が表に出てほしくないところが難しく、今後の課題とのことだ。

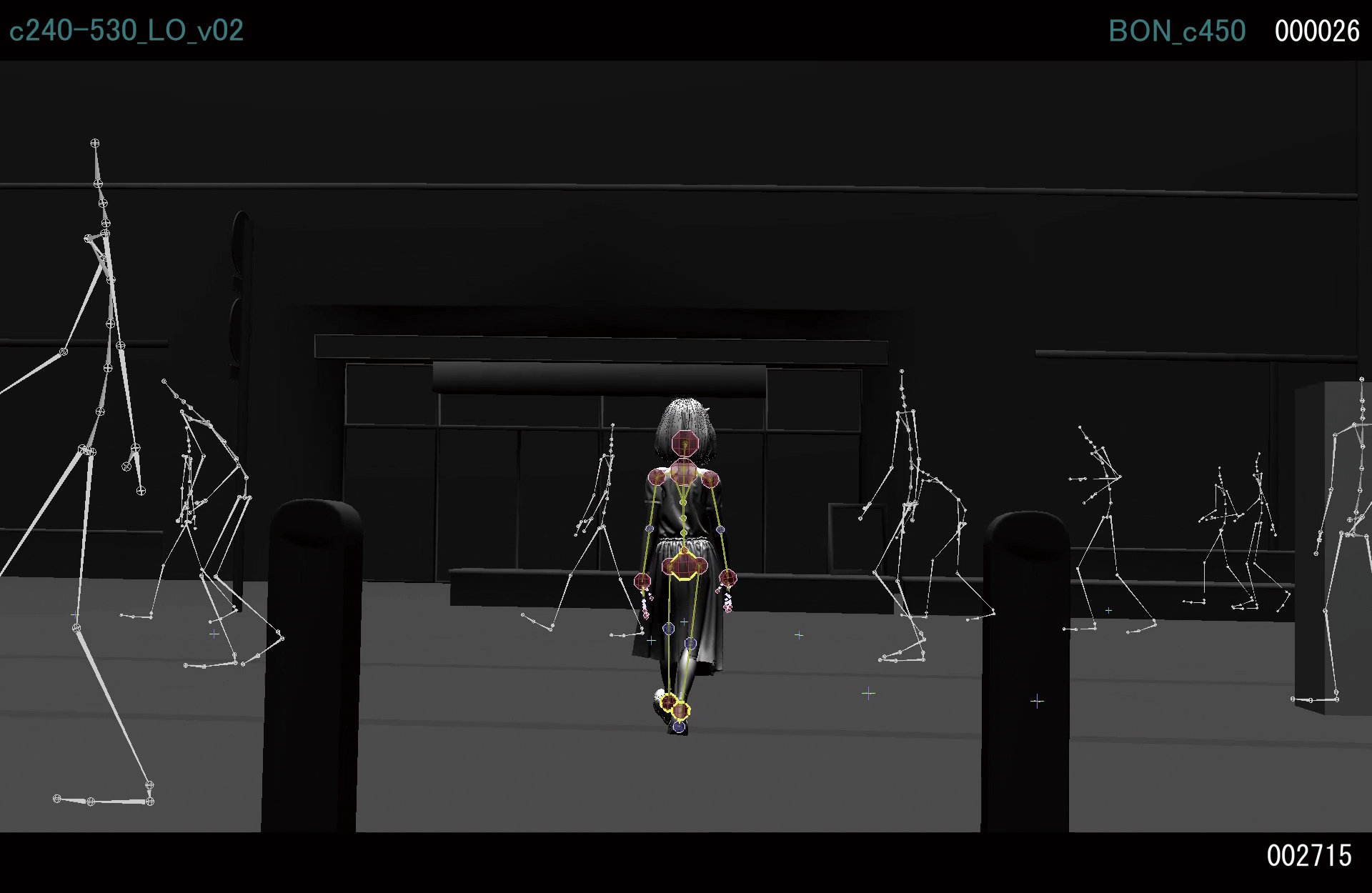

少年少女のリグ

ユニークキャラクターの設定

モーションキャプチャ

<4>背景セット

圧倒的な物量と作業量で具現化した「水没した渋谷」

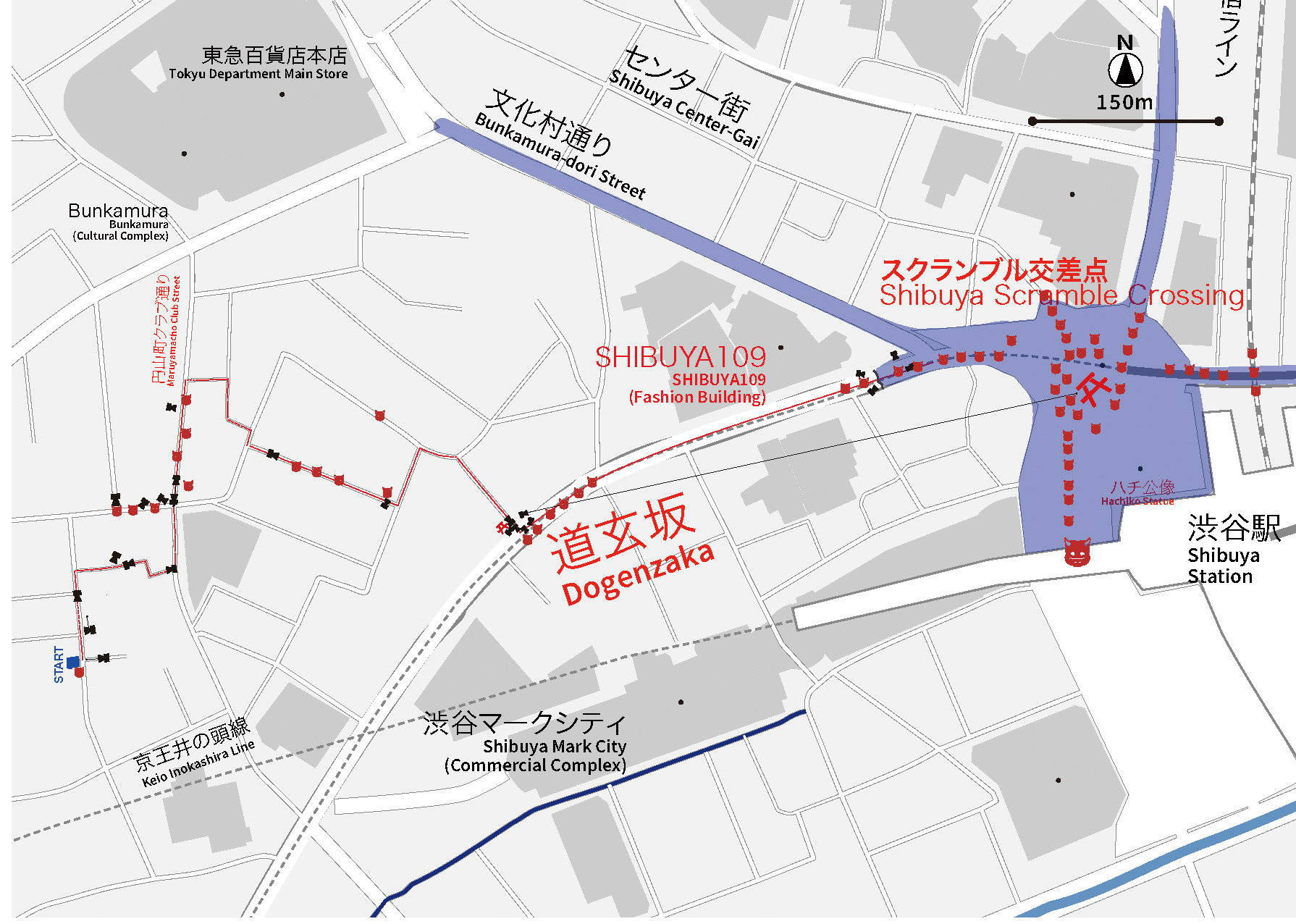

このプロジェクトはもともと、川瀬氏が佐々木氏から「渋谷をつくれる人がいないか」との相談を受けたところから始まったほど、「渋谷」という場所は重要な意味をもっている。最近では渋谷駅前の109周辺のアセットデータ販売は目につくようになったが、今回演出側から提示された渋谷の範囲はそれよりも広く、住宅街や路地まで含まれていた。

演出側からはGoogleマップ上に作中での移動ルートや鬼の出現ポイントなどが細かく書かれた資料が渡されたが、これを見たCG側の第一印象は「現実的ではない」というもので、実際に制作可能な範囲や方法に落とし込んでいく必要があった。最終的には、街全体をつくるのではなく、CUTやシークエンスごとにセットを制作して対応することとなった。

新たに街をフォトグラメトリーする案も出たが、そこまで現実に沿ってリアルにせずとも表現可能との判断から、日本建築のフォトグラメトリーされたアセットを購入して活用。ルックは現実の渋谷を忠実に再現する方向ではなく、雰囲気として渋谷とわかる程度を目指した。看板などは、人海戦術的に手作業で書き換えて貼り直している。

川瀬氏は「CGの技術的には目新しいことはないが、とにかくキャラクターをはじめ、アセットの物量が膨大で苦労しました」とふり返る。キャラクターだけでなく背景アセットの物量も多く、さらに巨大櫓のような大がかりなモデルや、街が水没していることに起因する水の表現など、MVのプロジェクトとは思えない作業量だったという。

渋谷セットの制作

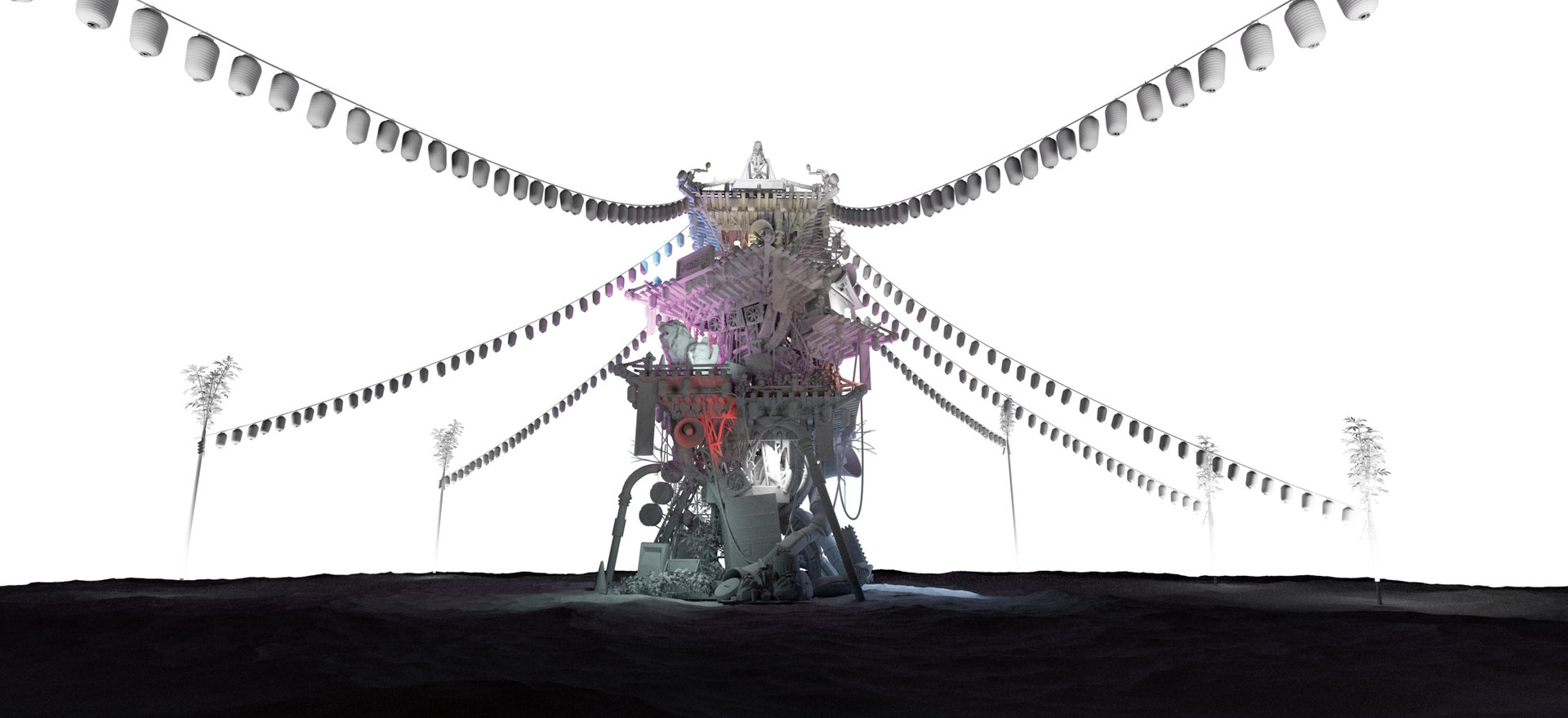

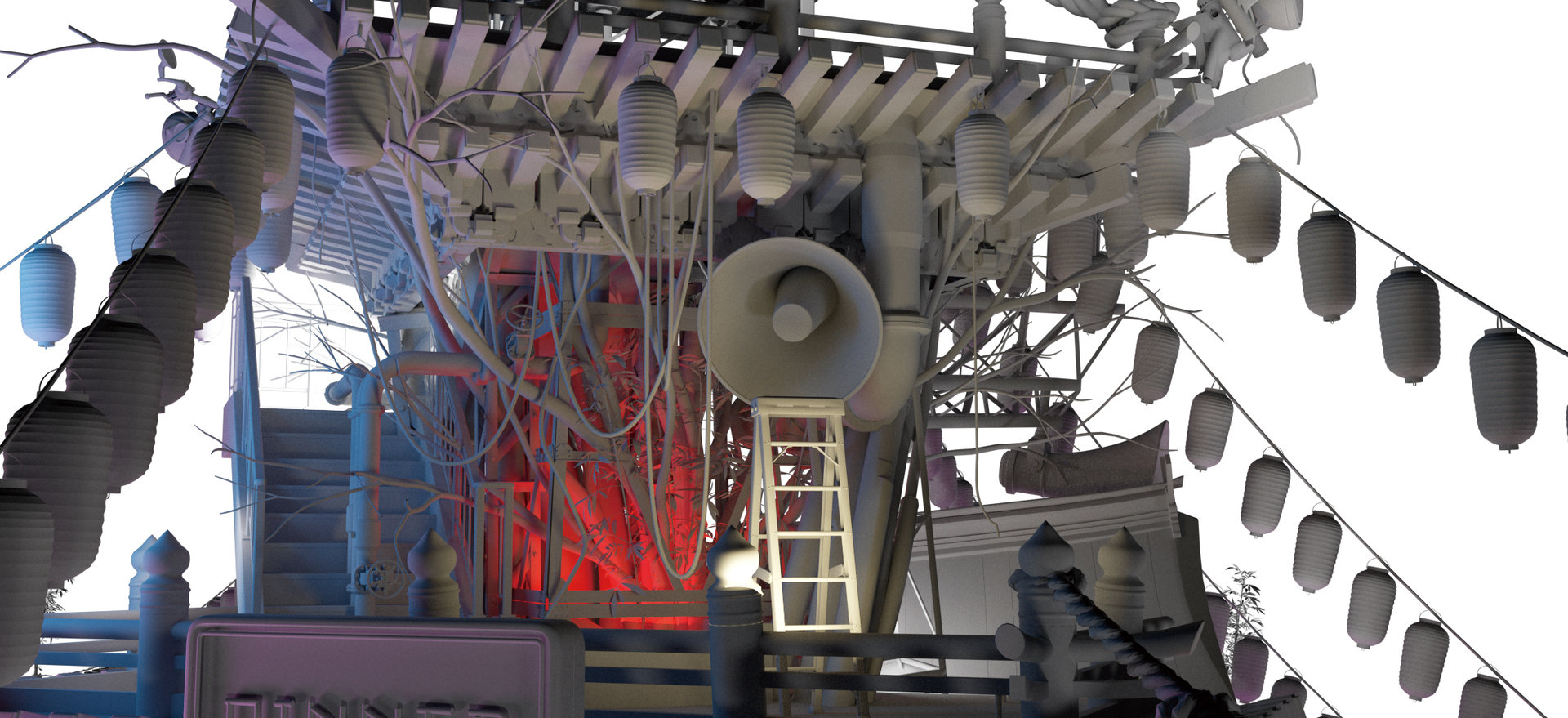

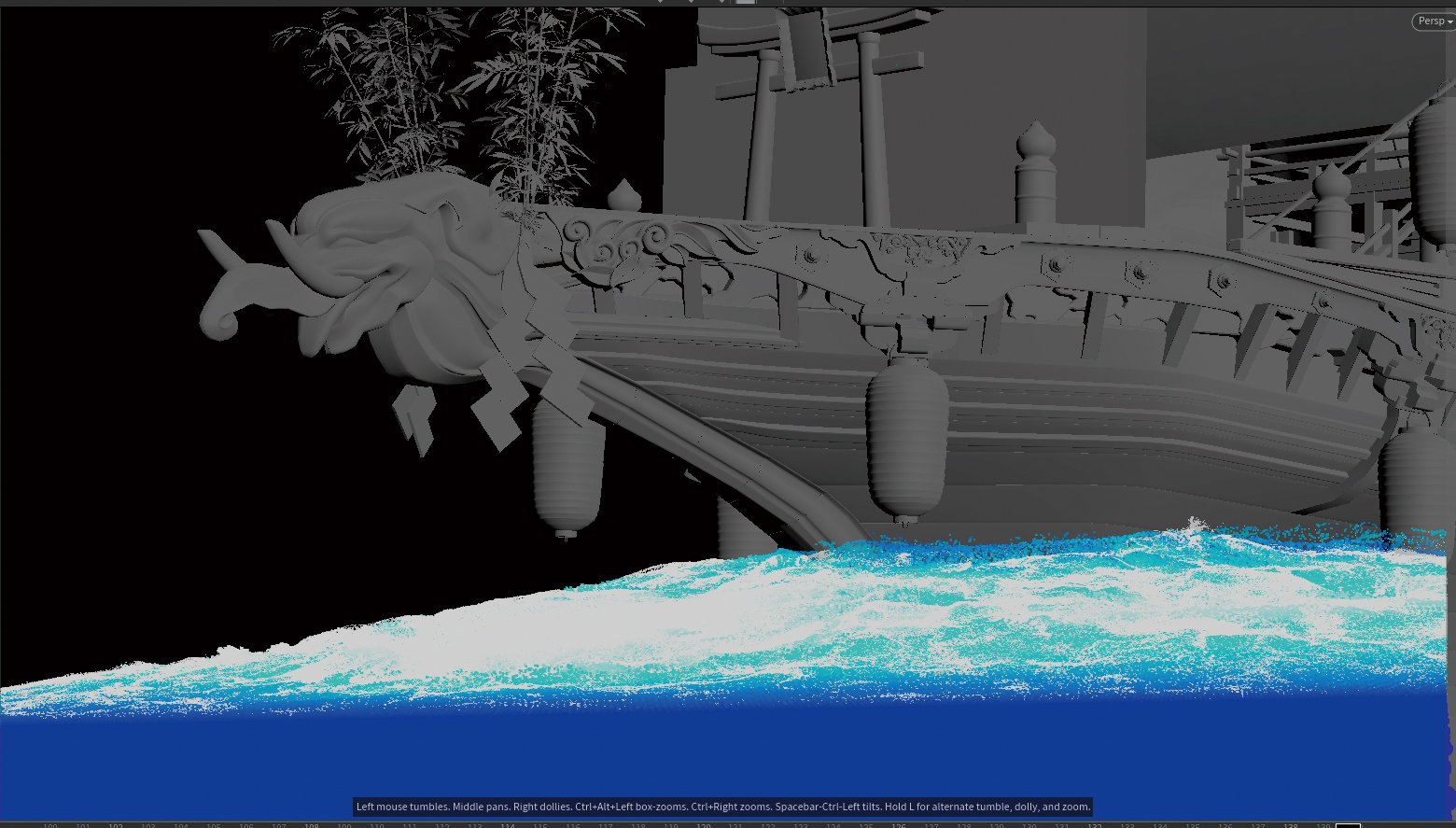

巨大櫓

終盤、渋谷の中心に堂々とそびえ立つ巨大な櫓は、studio picapixelsの帆足タケヒコ氏が制作。デザイン画はなく、リファレンスを基にラフモデルから完成までを担った。

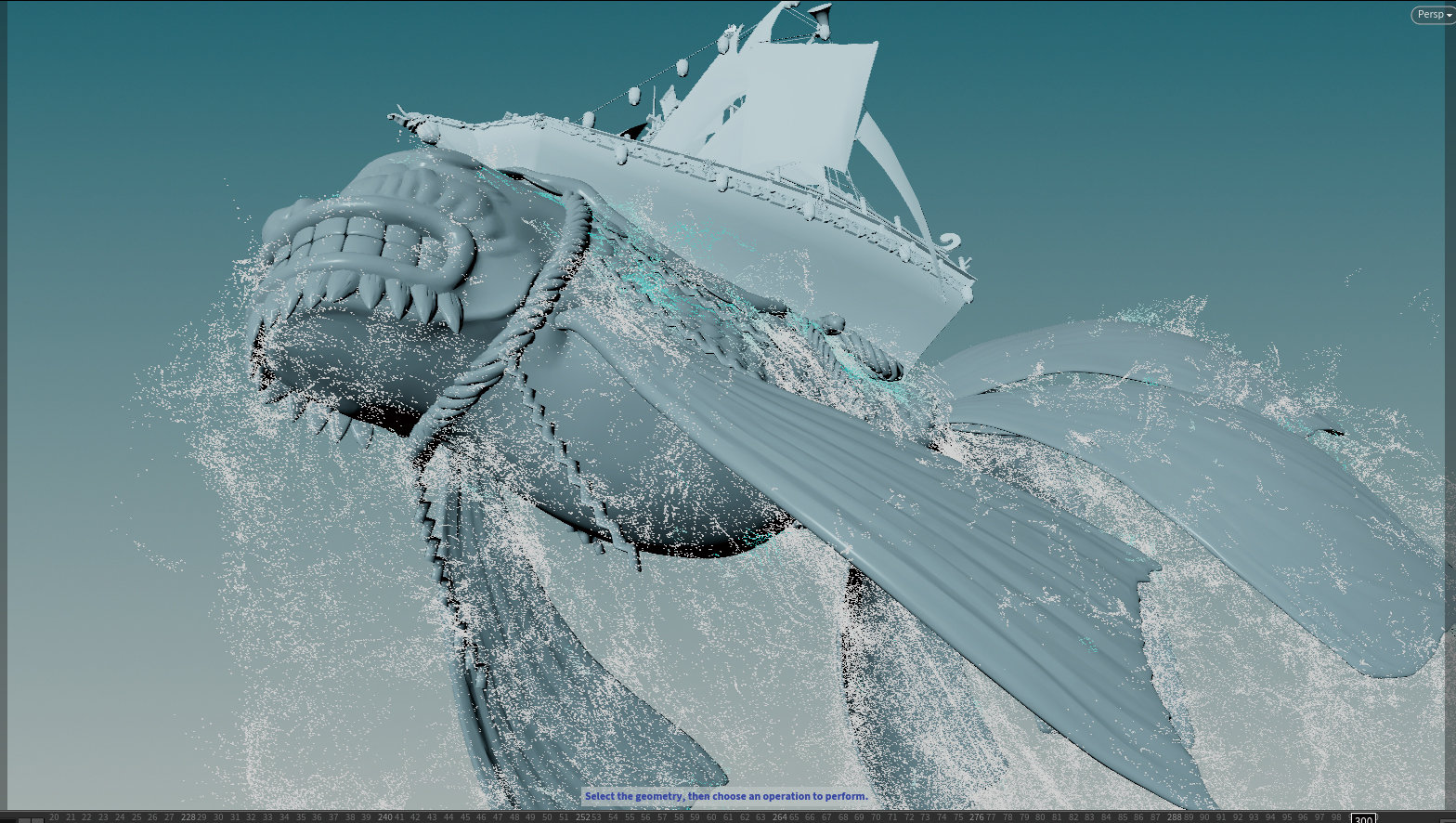

Houdiniによる水の表現

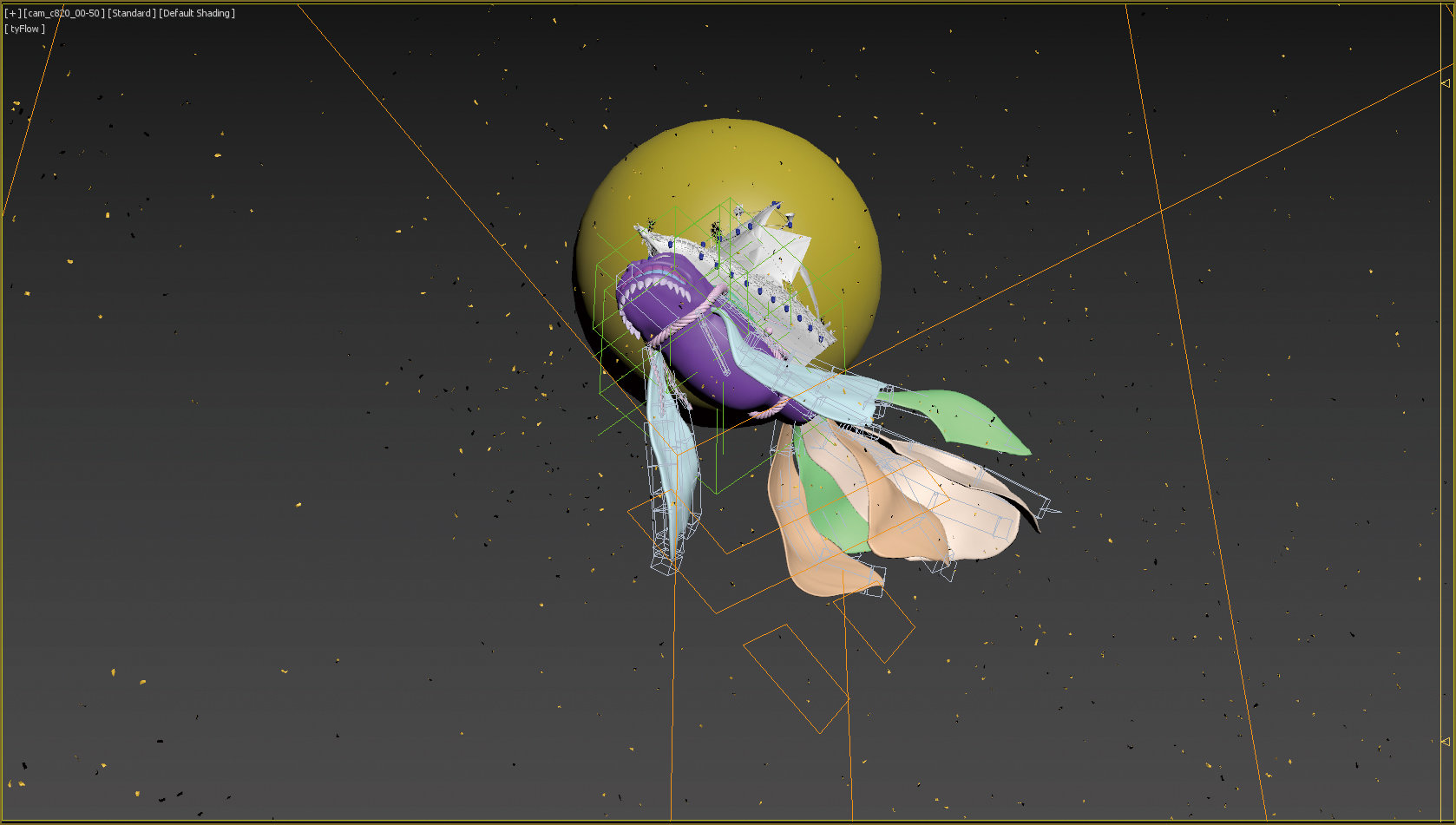

本作での渋谷の街は一部水没しており、道には常に水が張っている。また、クライマックスでは宝船を背に乗せた巨大な金魚が水面を破って登場する。こうした水の表現にはHoudiniが用いられた。

<5>ショットワーク

2人のディレクターのハブとなりより高いクオリティを目指す

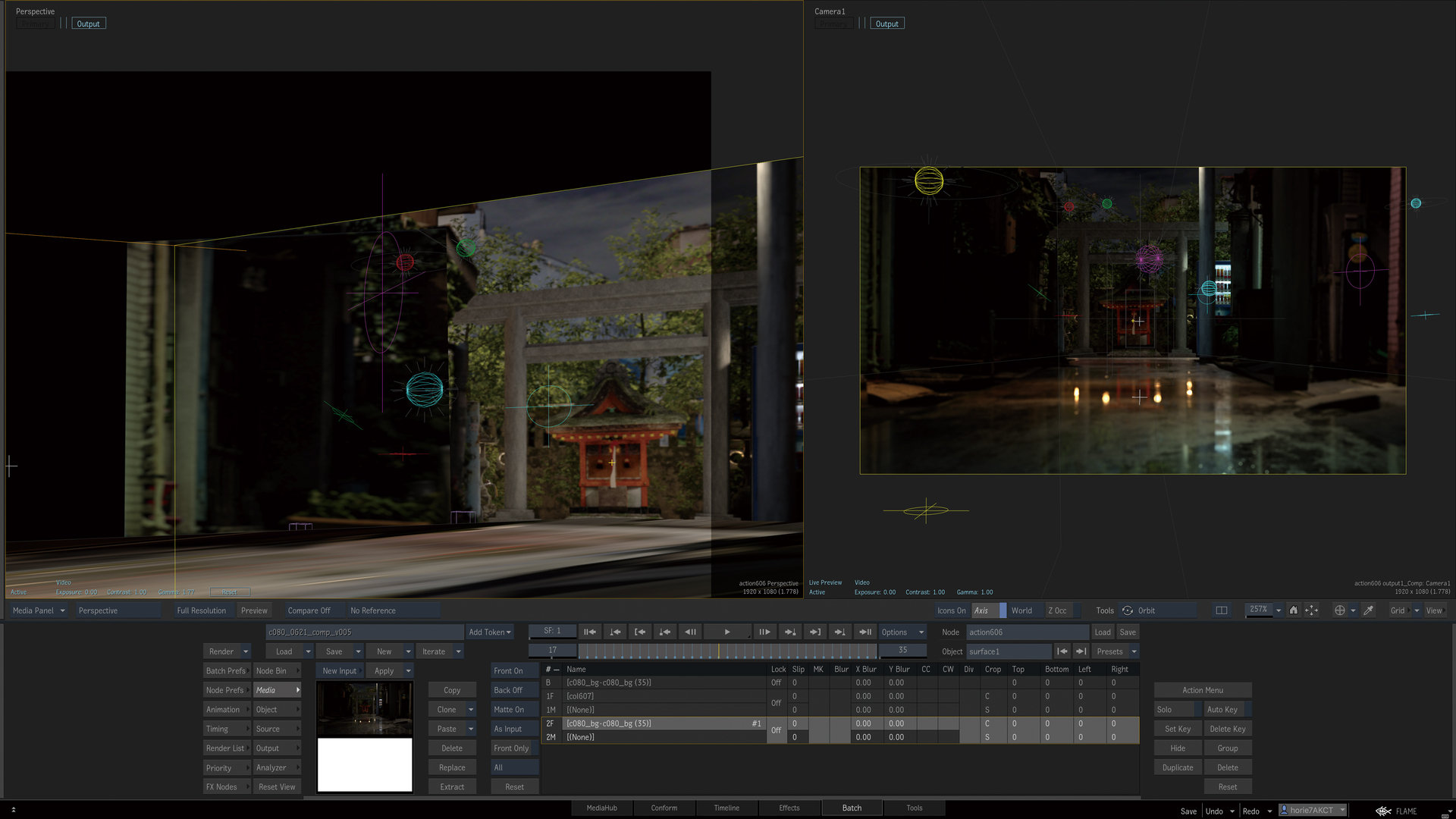

オンライン編集を担当したのは、堀江氏が率いるXORの4人だ。XORはチーム制作をコンセプトとした会社で、まるでプロレスのタッグ戦のようにメンバーの得意な部分や個性を活かして作業を進めていったという。

堀江氏はオンライン編集を通して2人のディレクターをつなぐ重要な役割も果たした。「2人の意見が食い違ったときも妥協せずに、ぶつかったところをいかに盛り上げてクオリティを上げていくかを意識しました」(堀江氏)というような真摯な姿勢に、ディレクターからの信頼は厚い。また、堀江氏もディレクターの2人と一緒に夜通し仕事をする中で彼らの熱意を感じ、オンライン編集はとことんディレクションに寄り添っていこうと考えたそうだ。

そのような信頼関係の中で、全編を通してワンショットずつディレクターと一緒につくり込み、手つかずのCUTはないという。それぞれカットバイで極限まで詰めて仮コンプしたものに、さらに煙やノイズ、空気感などの微妙なニュアンスを入れて仕上げていく。全体を通して平均を合わせていけば良いという手法ではなく、つなげても破綻がないようにしながらも各CUTにインパクトをもたせるかたちで作業が進められた。ラストの月を背景に金魚が飛ぶカットも、納品直前のギリギリに色を修正したものだ。「効率が良いやり方とは言えませんが、カットバイでつくり上げて、前後のながれからずれたらその都度直していく」(佐々木氏)というような実直で地道な作業をくり返し、リテイクの数を増やせたからこそ、ここまでクオリティを上げることができたのだろう。

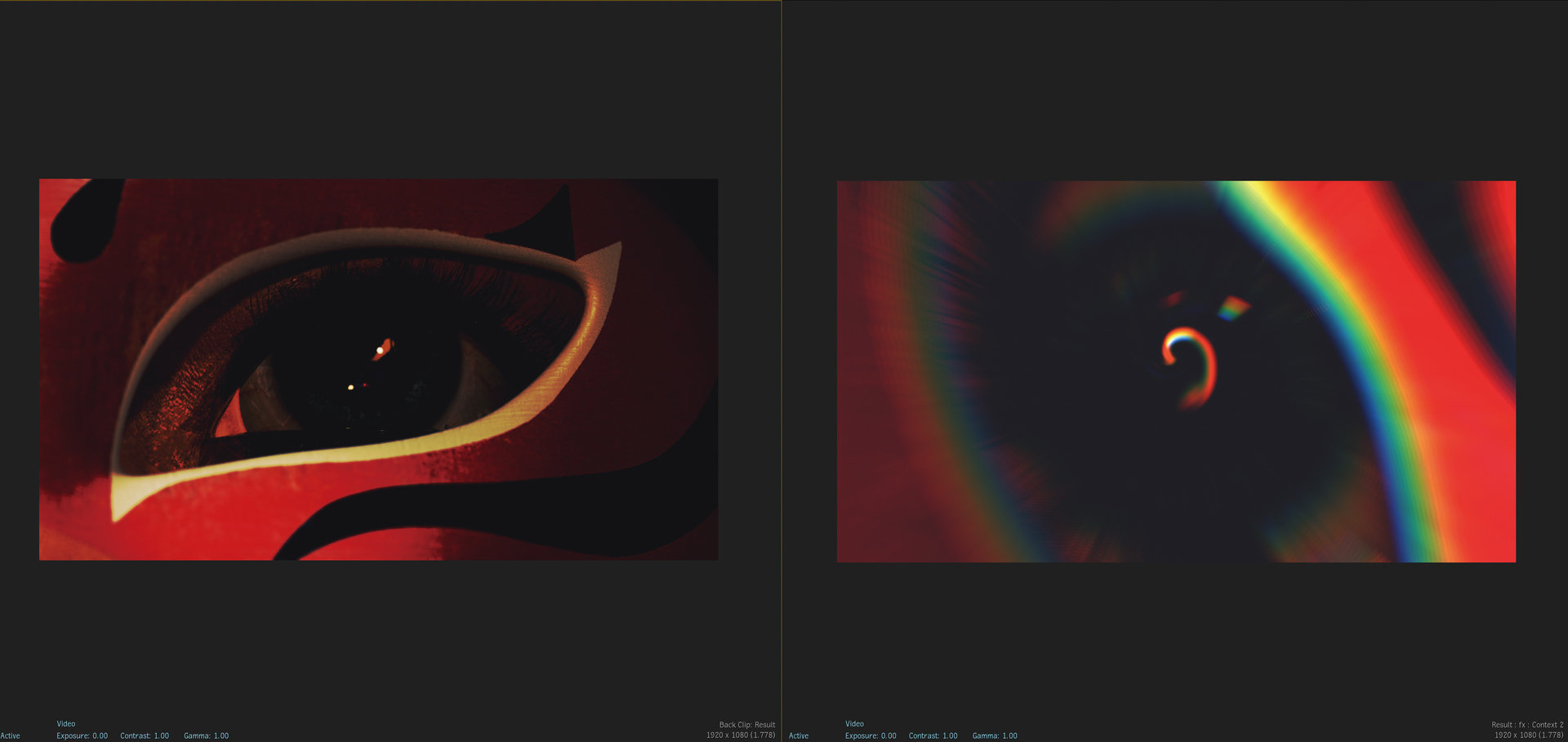

オンライン編集としては、特にライティングにこだわったという。通常のカラーコレクションに加え、CG側からシーンのFBXデータやノーマル等の素材をもらって作業することで、Flame上でさらにリライティングを施した。通常のFlameの作業ではあまりやらない方法だが、このオンライン編集でライティングを足すことで、カラーコレクションでは表現しにくい独特の画づくりを実現できた。堀江氏は、パーティクル等も駆使してディレクターと試行錯誤しながら制作した冒頭の目のカットに思い入れが深いと言う。

今回はカラーグレーディングもオンライン編集にて堀江氏と三浦雄大氏(XOR)で行なった。ライティングとカラーグレーディングを並行して行うことで、リアルな光を表現するところとアニメやゲームっぽくするところを合わせて矛盾をはらませつつ、独特なイメージでまとめていったということだ。

印象的な冒頭カット

小鬼が登場した直後の、花火をきっかけにトリップするような和風かつカオティックな表現が導入部として重要であったため、Flame上でCG素材をベースにしつつパーティクルやエフェクトも用いてオンライン編集時に佐々木氏、神戸氏、堀江氏で表現を模索した。

3D的なアプローチでの調整

各ショット独自の調整をしているが、基本はリニアでコンポジットしつつCGサイドからFBXや各マップ等の提供を受け、Flame上でも3D的なアプローチで追加ライティングや被写界深度の調整を行なっている。

その後、夏の空気感を2Dでさらに味付けした【画像】。基本のデータ構築は堀江氏が行い、XORの各スタッフ(三浦氏、山本 諭氏、五十嵐 淳氏)にも作業を分配し、画づくりを進めたとのこと。

ラストカットの月

ラストの象徴的なCUTである月の色は当初青【左】だったが、作業完了後、公開直前にグラフィック作業中の森洸大氏(PERIMETRON)が暖色のアイデアを提案したところ、かなり印象が良くなるとの判断となり急遽佐々木氏が堀江氏に電話をかけ、緊急で変更を行なった【右】。こういったハイレスポンスとリテイクに対する耐性も今回の作業メンバーの特徴だったという。

CGWORLD vol.283(2022年3月号)

特集:アニメ制作の現在と未来

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2022年2月10日

TEXT_石井勇夫(ねぎぞうデザイン)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada