Flying Wild Hog開発の『Trek to Yomi』は、江戸末期の日本を舞台に、イザナギ・イザナミ神話の世界観を独自の視点から再構築したユニークなタイトルだ。かつて日本が誇った黒澤 明の映画作品に触発された白黒のビジュアルは鮮烈のひと言。 ポーランドの地方都市、ジェシュフの小規模スタジオは、いかなる挑戦に相対したのか。

※本記事は、CGWORLD vol.293(2023年1月号)掲載の記事を再構成したものです

the English version is available from following link.

https://cgworld.jp/article/202302-trektoyomi-en.html

Interviewee

写真左から

Michał Rachwał/ミハウ・ラフヴァウ氏(キャラクターコンセプトアーティスト)

Jarosław Bartyna/ヤロスワフ・バルテナ氏(VFXアーティスト)

Łukasz Fuksa /ウカシ・フクサ氏(キャラクターアーティスト)

Katarzyna Szymczak-Skalska/カタジェナ・シェムチャク-スカルスカ氏(リードプロデューサー)

Leonid Bilousov/レオニド・ビロウソフ氏(テクニカルアーティスト)

Grzegorz Szczygieł/グジェゴシ・シチェギェウ氏(アートディレクター)

Marcin Kryszpin/マルチン・クレシピン氏(ゲームディレクター兼スタジオヘッド)

Paweł Wisz/パウェウ・ヴィシ氏(リードアニメーター)

Information

発売:Devolver Digital

開発:Flying Wild Hog

リリース:発売中

価格&Platform:2,310円(PS5/PS4/Nintendo Switch)、 2,350円(Xbox Series X|S/Xbox One)、2,050円(Steam)

ジャンル:アクション

www.trektoyomi.com

日本語で日本を舞台とした作品をポーランドで開発

『Trek to Yomi』は、ポーランドのゲームデベロッパーFlying Wild Hog(以下、FWH)と、イタリア系のクリエイティブディレクター、レナード・メンシアリ氏の共作により、完全に国外で開発された作品でありながら、使用言語は日本語、舞台を江戸時代末期の日本とする、われわれ日本人から見れば異色の作品とも言えるだろう。

しかしその画づくりへのこだわりは、言語・国境の壁を超えて多くの反響を呼んでいる。しばしば比較作品に『Ghost Of Tsushima』(2020)が上がるが、本作はシネマティクスに重心を置き、黒澤 明の映画作品に強く触発されたモノクロ表現によって個性を確立している。

FWHは独創的なアジアンファンタジー、『Shadow Warrior』シリーズで知られるスタジオではあるが、本作はその開発拠点であるワルシャワの本社ではなく、ウクライナ・リヴィウにほど近い地方都市、ジェシュフのブランチスタジオの独自企画として始動した。筆者、斎藤はFWHワルシャワスタジオ所属のレベルデザイナーだが、ボイスやフェイシャルの仮素材を収録したり、言語・文化的なサポートとして本作に少し関わった。

ゲームディレクター兼スタジオヘッドであるマルチン・クレシピン氏によれば、事の発端はメンシアリ氏が本作のパブリッシャーであるDevolver Digital(以下、Devolver)に持ち込んだ企画だという。

FWH自体『Shadow Warrior』を通じてDevolverとの関わりが深いスタジオだが、FWHジェシュフは『Devolverland Expo』(2020)というDevolverのマーケティングタイトルを開発した経緯があり、今回のオファーが打診された。ジェシュフチームにとっては新たなチャレンジとなったが、侍映画への挑戦と知ってやりがいを感じたそうだ。

そこでここからは、チームがいかにして黒澤シネマティクスに取り組んだかに迫っていきたい。

Point 01:トレック・トゥ・クロサワ

ポーランドのチームは黒澤映画をいかにして分析・再構築したのか。その発想と手法に迫っていく。

日本の侍映画をリファレンスとしたアートコンセプト

専門家による時代考証

制作においては極力正確な歴史・文化理解に基づく表現を試みた。どうしてもゲームデザインとの兼ね合い等で100%の正確性の追求が難しい面もあったり、「黄泉」の世界にまつわるファンタジックな想像力を要求される場面もあったという。

また、正確性を期すために江戸時代史の専門家、アキ・タベイ・マツナガ氏による考証が役立った。プロデューサーのカタジェナ・シェムチャク-スカルスカ氏は、西洋的な押し戸を引き戸に修正したり、天井釣りの照明を床置式の行灯に置き換えたりといったものを事例として挙げた。

白黒フィルムの質感を再現するポストプロセス

アートディレクターのグジェゴシ・シチェギェウ氏は、50年代の映画のようなあえて不完全な表現を模索する上で、スクリーン上のノイズや汚れ、フレーム間の色調の不規則性を再現するポストプロセスを作成したと語った。

白黒フィルム的な効果を実現する上で、実は彩度を下げるフィルタは使用していない。本作は初めから白黒で作成されているのだ。黒澤映画の文法に徹底的に則る上で、ライティングのbrightnessとintensityで情緒やアクセントを与えるという思想で進めていったという。

ポストエフェクトとして作成されたのは粒子、フィルムノイズ、フィルムの傷、そしてプロシージャルなフィルムのチカチカ(フリッカー)表現の4つ。パフォーマンス的には2,560×1,440の解像度をRTX 3060上で走らせた際に0.8~1.0ms程度ほどだという。また、brightnessやcontrastなどカメラのレンダリング設定はほぼ全てのショットに調整をかけたとのこと。

Point 02:白黒ビジュアルにおけるキャラクター表現

モノクロのスクリーン上で映えるキャラクターの生み出し方とは。

シルエットを重視したキャラクターモデル

キャラクターのモデリングを担当したウカシ・フクサ氏によれば、モデリングにおける最も重要な要素はシルエットであったという。画面がモノクロであることで、引きのカメラからキャラクター同士を見分けることが難しいことが大きな問題であったため、見分けを容易にするシルエットづくりが果たす役割が大きいのだ。思わぬ制約としてフクサ氏が言及したのは、時代考証の正確性を期する上で、ファンタジーなどでありがちな大きめに誇張された鎧などを用いてシルエットを差別化するのが難しかったことだ。

モデリングはミッドポリモデルから着手し、プロポーションとシルエットを確立していった。そこからZBrushでハイポリモデルを仕上げ、ローポリモデルへリトポロジーしたのち、法線をベイクするながれで仕上げたとのこと。

さらにUnreal Engine内で4段階のLOD0~3を作成。LOD0はカットシーン内のみで、ゲーム内ではLOD1が使用されており、カメラからの距離によりLOD2、3もまれに使用された。

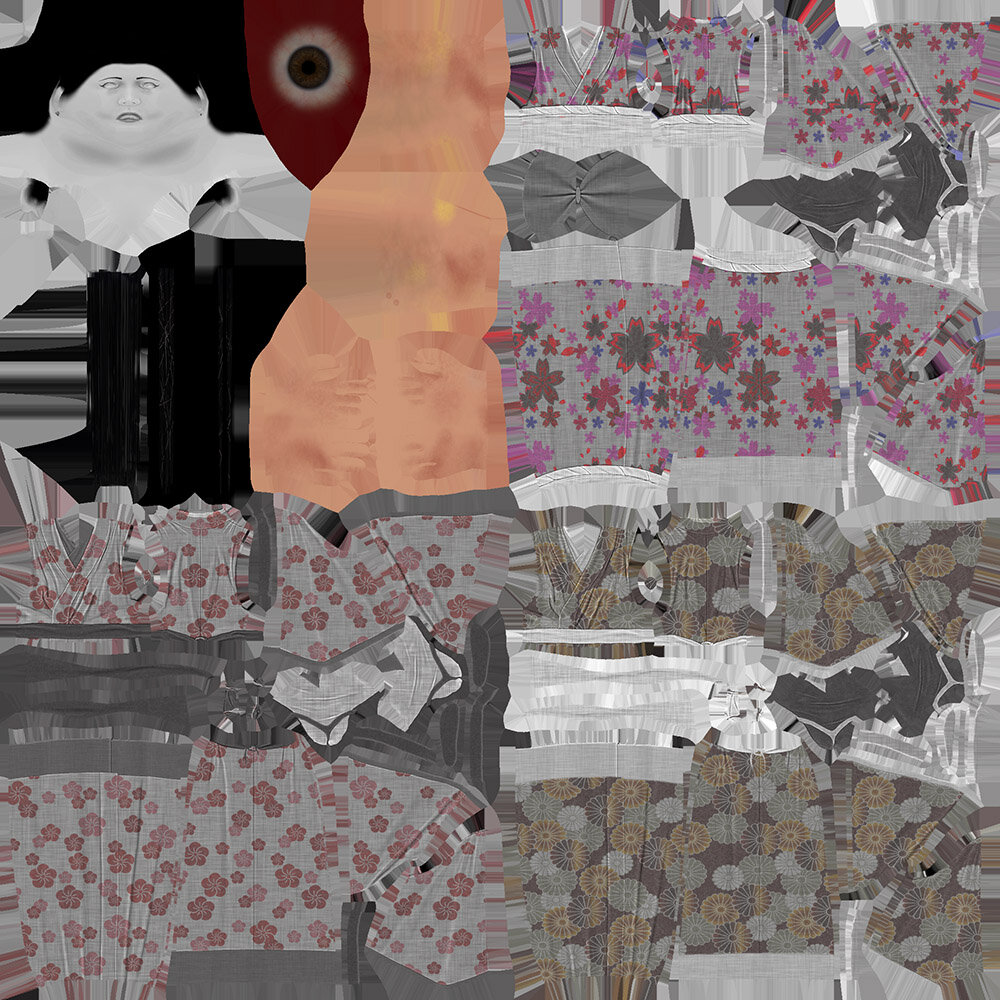

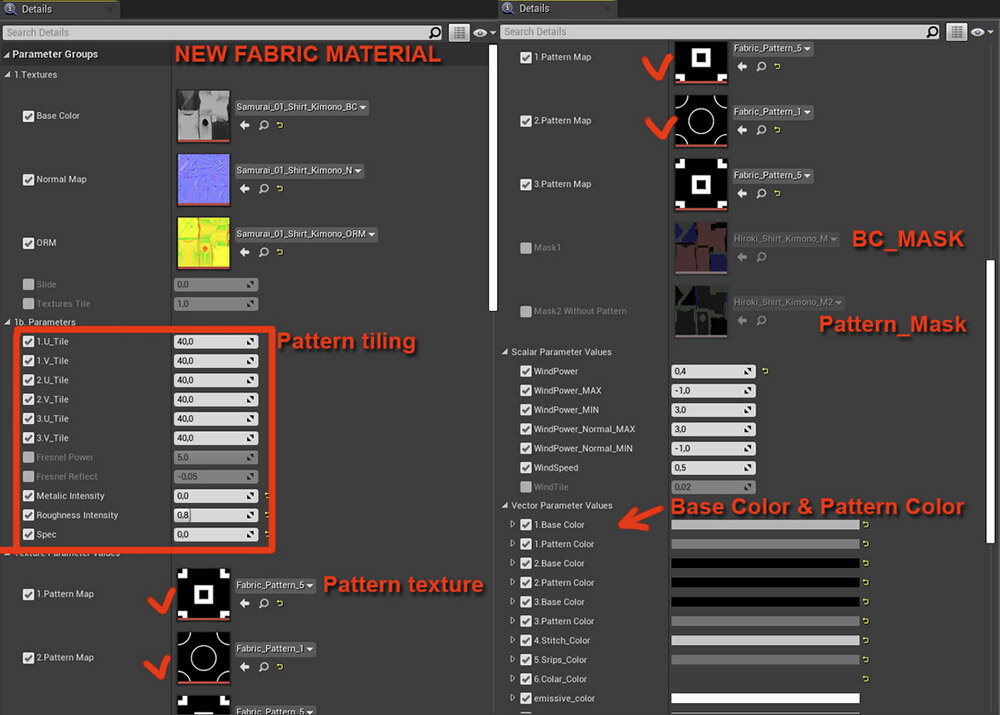

グレイトーンで見せる布の質感

テクスチャリングで重要なのは、グレイトーンの中でキャラクター同士および背景と馴染まないようにすることだった。そのため背景の明るさに合わせてキャラクターの明度が切り替わるようなしくみも導入された。

また、NPC・雑魚敵用にいくつかのテクスチャセットを用意し、マテリアルの設定で切り替えできるようにしたとのこと。シェーダはトゥーンではなくPBRを使用した。着物は初めにMarvelous Designerで遠方から識別しやすいようなディテールの細かいモデルをつくってから、最終的には不要なディテールを削ぎ落としてスムースなモデルに落とし込んでいったという。

カットシーンで使用するキャラクターには3~4つのマテリアルが割り当てられたが、遠目にしか見えない雑魚敵などは1つのマテリアルにアトラス化して最適化されているとのことだ。

Point 03:侍剣戟アクションへの試み

ゴア表現を得意とするFlying Wild Hogが侍映画に出会う。その予想外のケミストリーはいかにつくり上げられたのか。

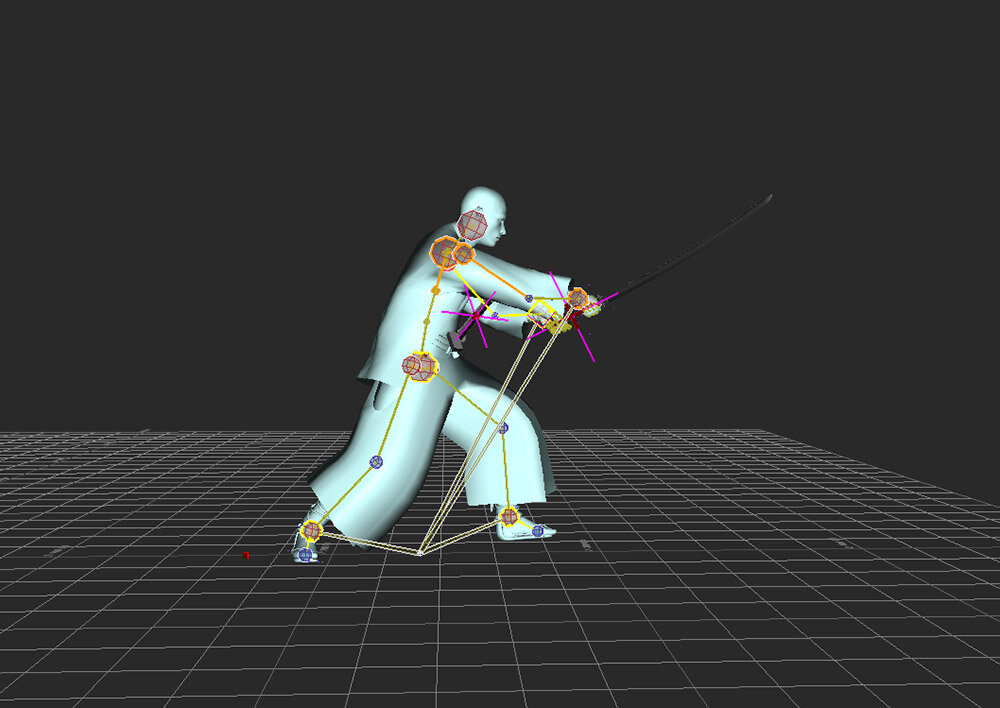

江戸時代の侍の所作を再現

キャラクターのスキンやボーンは3ds Maxでセットアップされた後、MotionBuilderへエクスポート、自動化されたパイプラインで処理された。リグはHumanIKを使用してMotionBuilder内で作成され、アニメーションも同様だ。走りや太刀捌きなど、江戸時代の侍の動きを再現するのは非常に大変だったと、リードアニメーターのパヴェウ・ヴィシ氏は語る。

戦闘アニメーションについてはポーランドの武術家でもあるモーションアクターからのフィードバックを参考に、華麗さよりも実践的な体の使い方を重視してつくり上げていったという。また、カットシーン中の演技についてはメンシアリ氏やタベイ・マツナガ氏からの参考資料のほか、モーションアクターから着物を着た際の所作などについてのヒントがあった。

一方フェイシャルに関しては日本語リップシンクが必要であったため、日本人の俳優に依頼してキャプチャを実施。実は筆者も仮素材用のフェイシャルが必要との理由で動員され、顔中ドットまみれで演技をする機会をいただいた。生きていると思わぬイベントがあるものだ。

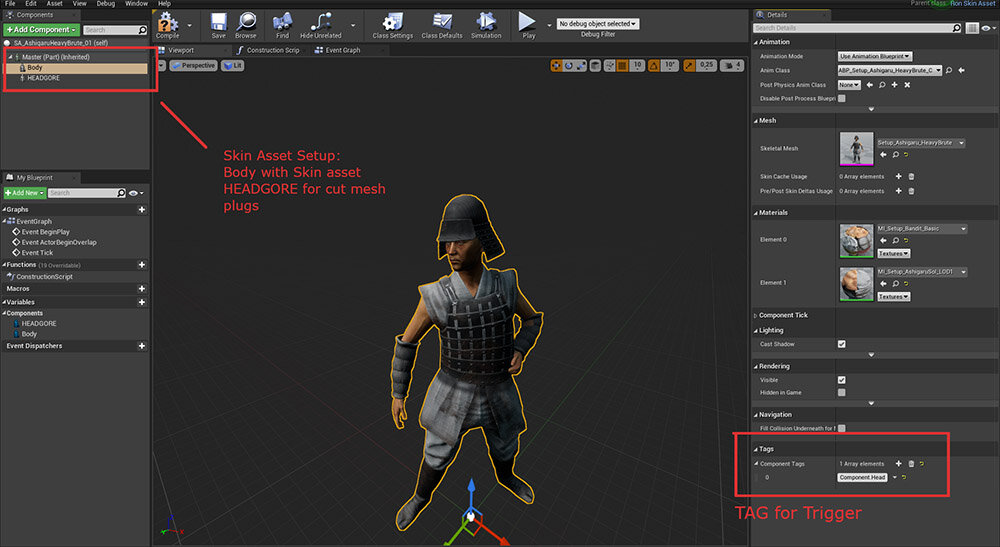

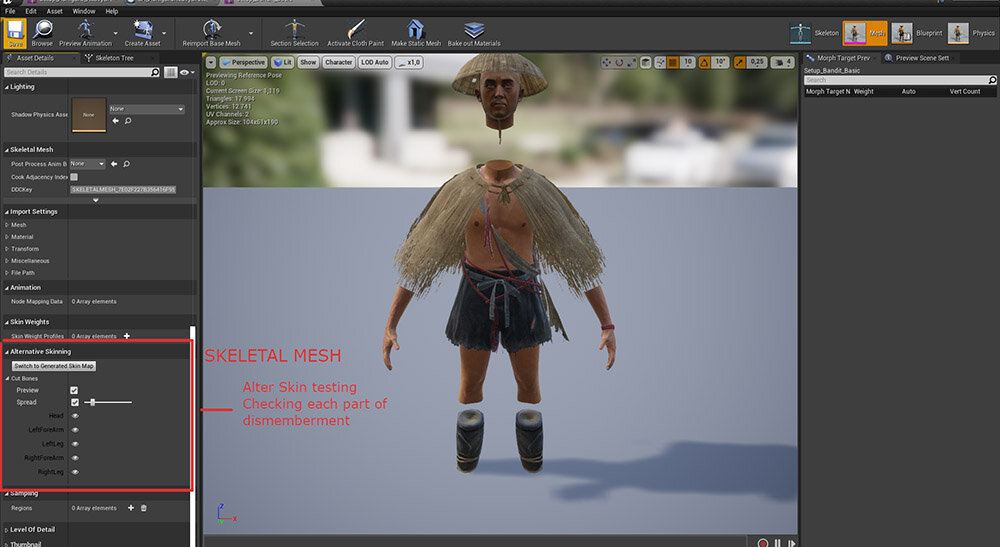

刀による切断表現のための仕込み

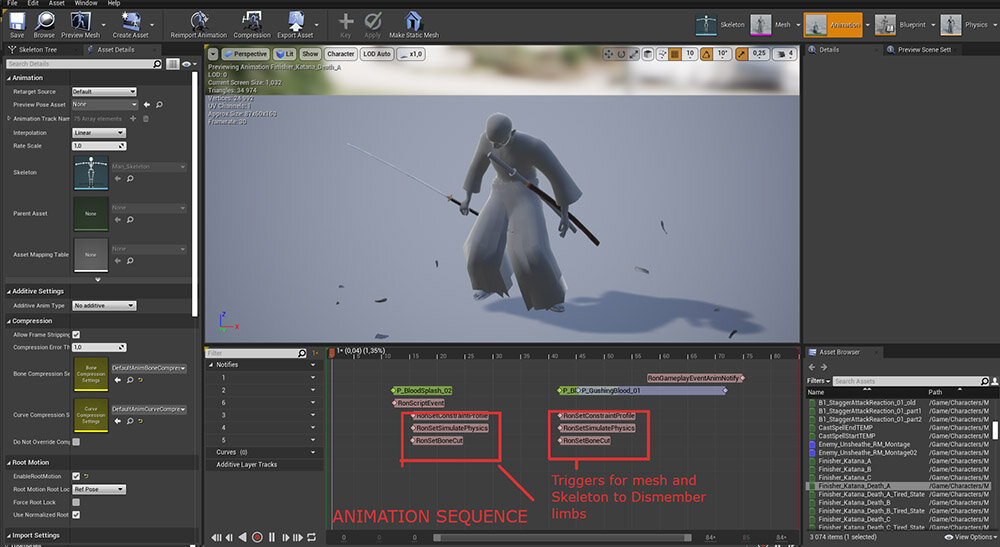

'50年代映画を再現する独自のカメラシステム

Point 04:グレイトーンにおける背景構築術

限られた色彩のなかで膨大な画面内の情報を整理し、明瞭 なビジュアルを追求するための策とは。

ライトで奥行きを見せる

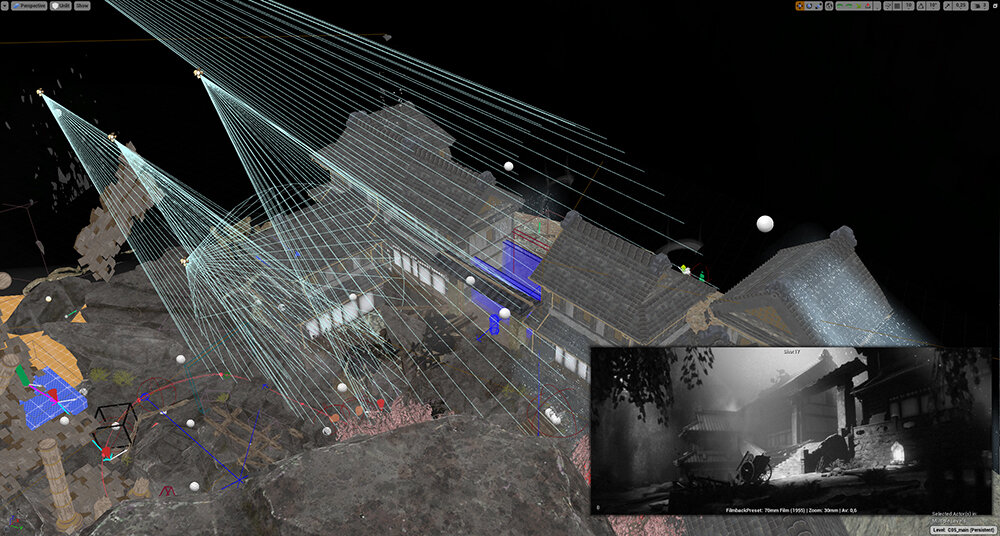

本作のフィールド制作のながれとしては、まずラフのレイアウトを作成する。特に距離感、ランドマーク、カットシーンの位置取り、基本的な環境の構想に注意を向ける。この段階ではホワイトボックスと単純なディテールのメッシュで進めていく。

本作ではプレイヤーがカメラを直接操作できないため、ライトのbrightnessやintensityの強弱によってアクセントをつけることでビジュアル・ランゲージ(プレイヤーを誘導する記号オブジェクトや照明など視覚補助の配置)をつくっていった。

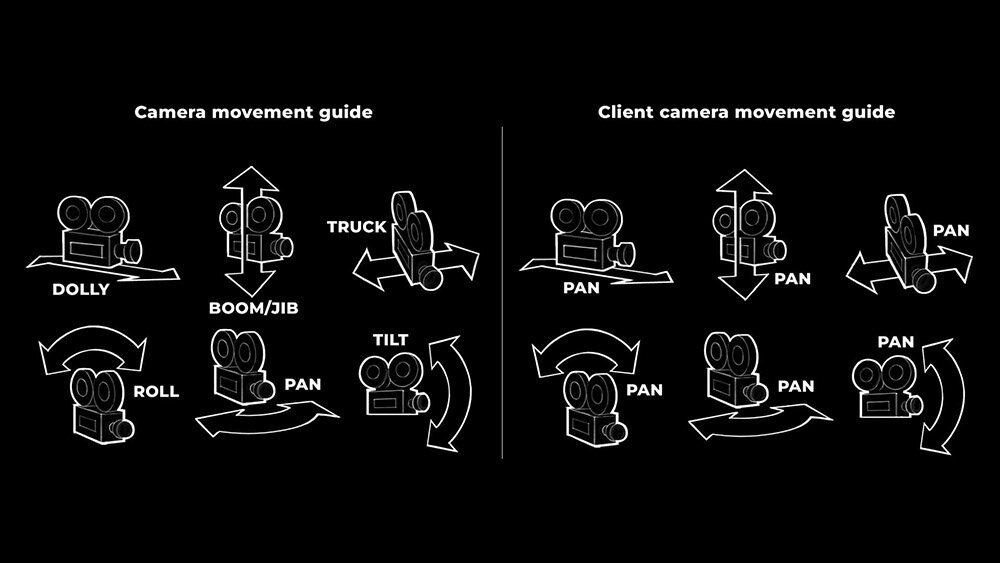

頂点カラーを活用したマテリアル

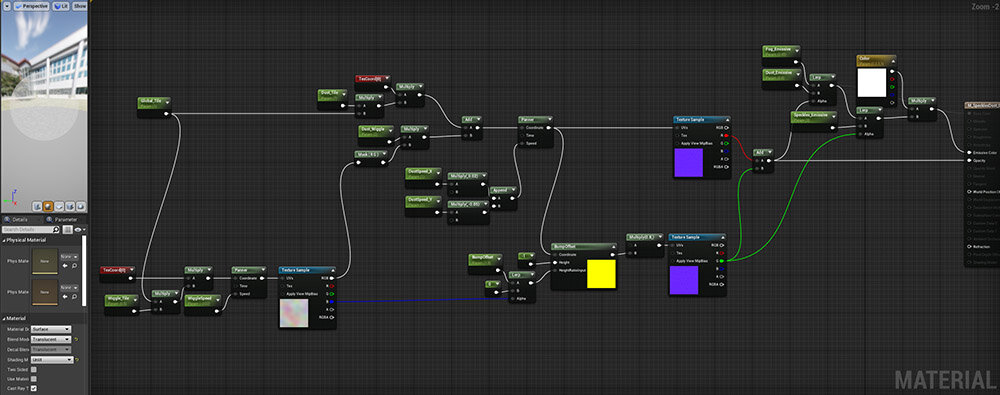

頂点カラーを活用し、複数のテクスチャ(石・泥など)をブレンドするマテリアルを作成し、背景アセットに使用した。

光と影のコントロール

ライティングにあたって注力したのはフレーミング。構図、ライトの当て方、正しい明度のバランス等の要素を重視した。何を見せたいか、何が画面内で重要なのかを意識したという。

ポイントはライティングのちょうどいいバランスを見つけ、シーンを構築すること。個別のショットはそれぞれ手作業でつくられたため時間はかかったが、効果的だった。影はベイクしたが、ディレクショナルライトにはカスケードシャドウも使用した。

Point 05:黒澤映画に欠かせない視覚効果

限定的な色彩情報にも関わらず、あたかも「色」を想起させる。その鍵はエフェクトにあるのかもしれない。

エフェクトの種類と制作工程

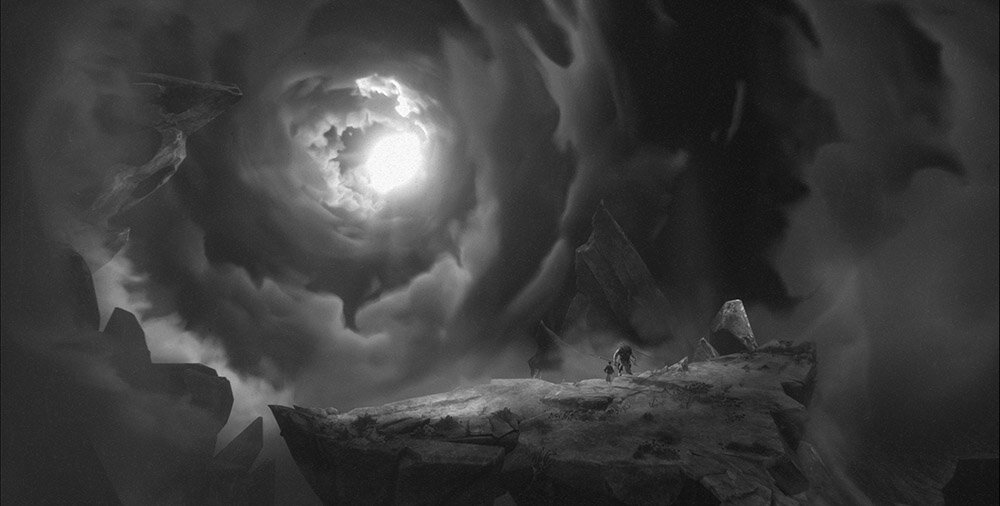

黒澤映画において、視覚効果は非常に大きな役割を果たすとVFXアーティストのヤロスワフ・バルテナ氏は語る。静的なシーンに躍動感を与え、炎のエミッシブカラーでコントラストを生み出すことをゴールに設定したという。

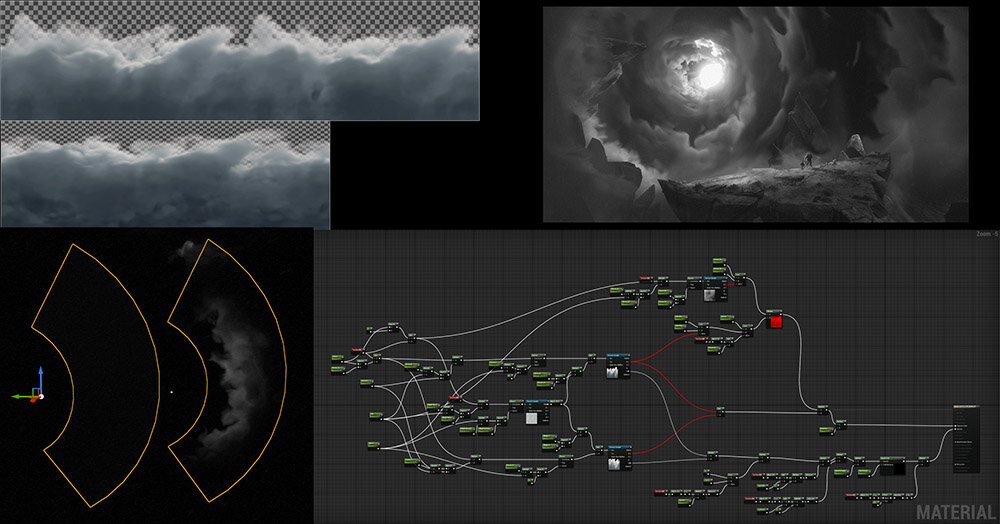

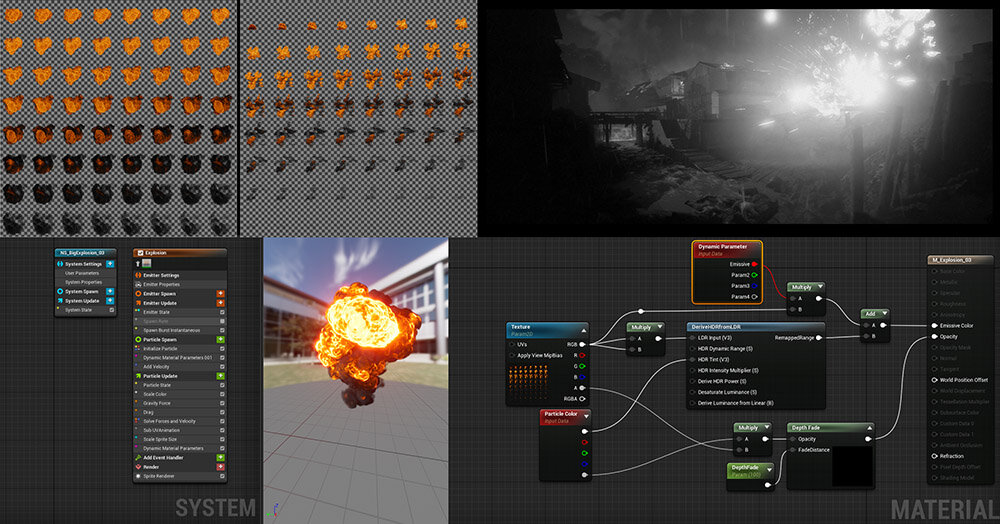

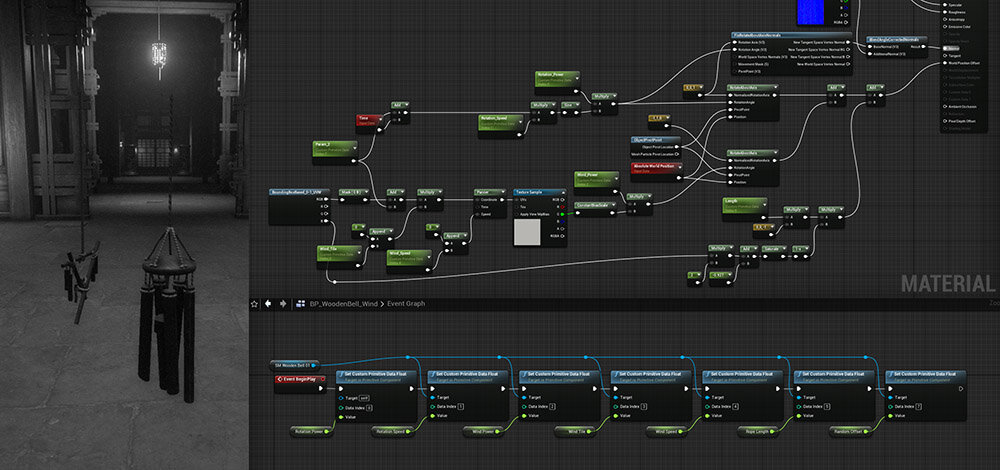

エフェクト制作過程は全て基本パイプラインを共有している。はじめにテクスチャを作成し、そこから見た目や用途に合わせてマテリアルを作成していく。テクスチャはライブラリから取得したり、EmberGenやHoudiniでFlipbookアニメーションとしてシミュレーションして作成。用意したマテリアルはNiagaraでパーティクル化、もしくはBlueprintでメッシュエフェクト化してねらった効果を上げるために使われる。

環境エフェクトはテクスチャプールとメモリを節約するために極力汎用化されている必要がある。『Trek To Yomi』に多数仕込まれたヴィスタ(忙しい戦闘後などに眺めてプレイヤーがクールダウンできるようなデザイン意図で設置される見映えの良い景観)はVFXによって支えられている。

エフェクトのマテリアル

手彫りの版画でつくられたUI

CGWORLD vol.293(2023年1月号)

特集:アーティストのためのAI活用

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:128

発売日:2022年12月9日