コンピュータエンターテインメント開発者を対象に、ゲームに関する技術や知識共有をはかる国内最大級のカンファレンス・CEDEC。本記事では、7月22日から7月24日にかけて開催されたCEDEC2025のセッションより、株式会社フロム・ソフトウェアによる「背景レイアウトから読み解く、『ELDEN RING』の世界」を紹介する。

単調さをなくし、視線誘導を強化するレイアウト術

2022年に発売され、世界累計売上本数3000万本以上を記録するオープンワールドアクションRPG『ELDEN RING』。それまでのフロム・ソフトウェア作品同様に強烈な世界観を誇る同作を支えるのが、その背景だ。

講演ではフロム・ソフトウェアより3Dグラフィックアーティストの佐藤秀憲氏と片平怜士氏が登壇、作品の印象を形づくった背景レイアウトについて解説した。

www.eldenring.jp/movieandimages.html

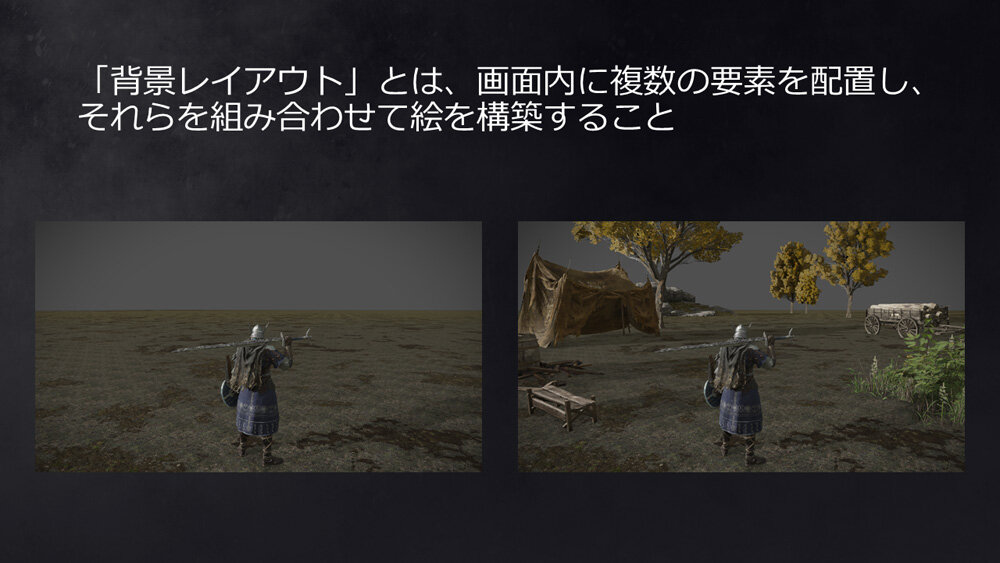

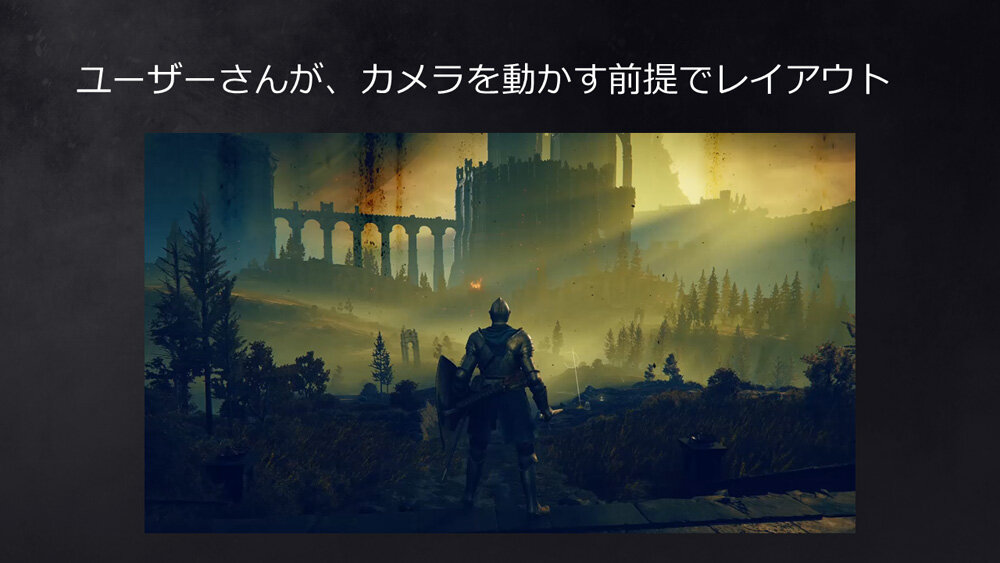

背景レイアウトとは、ゲーム画面内に様々な要素を配置し、画を構築することだ。配置するものはプレイヤーキャラクターの他にも、樹木やテントのような物体、色や光といったものを含む。

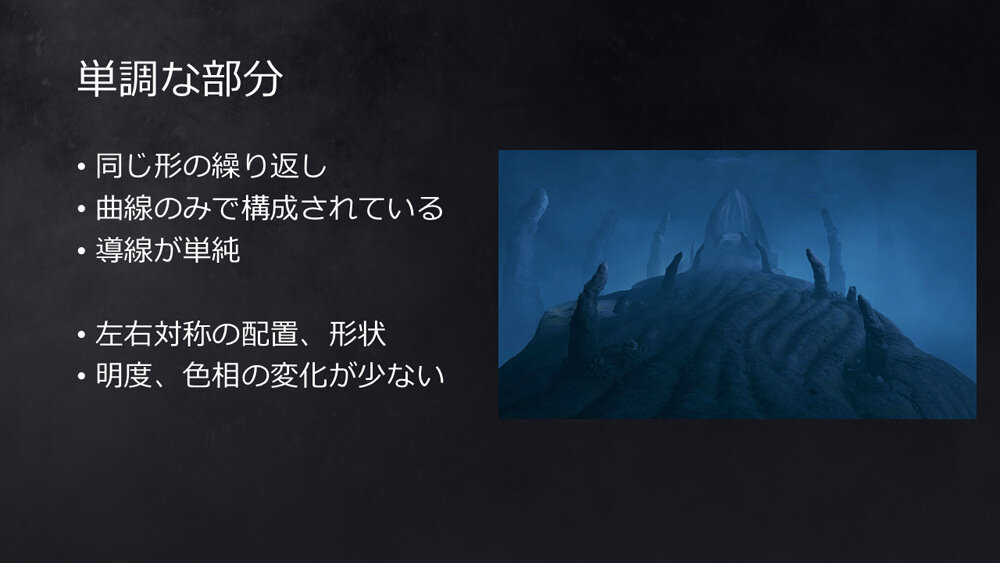

そうした背景レイアウトの品質を高める方法は「単調な部分をなくす」「視線誘導のバランスを取る」の2点であるという。言い換えると、悪いレイアウトは単調な部分が多く視線誘導が不安定、良いレイアウトは単調さが少なく視線誘導のバランスが良い、となる。そして、良いレイアウトになるよう品質を上げるための作業は、このロジックに従った修正をくり返すだけであるという。

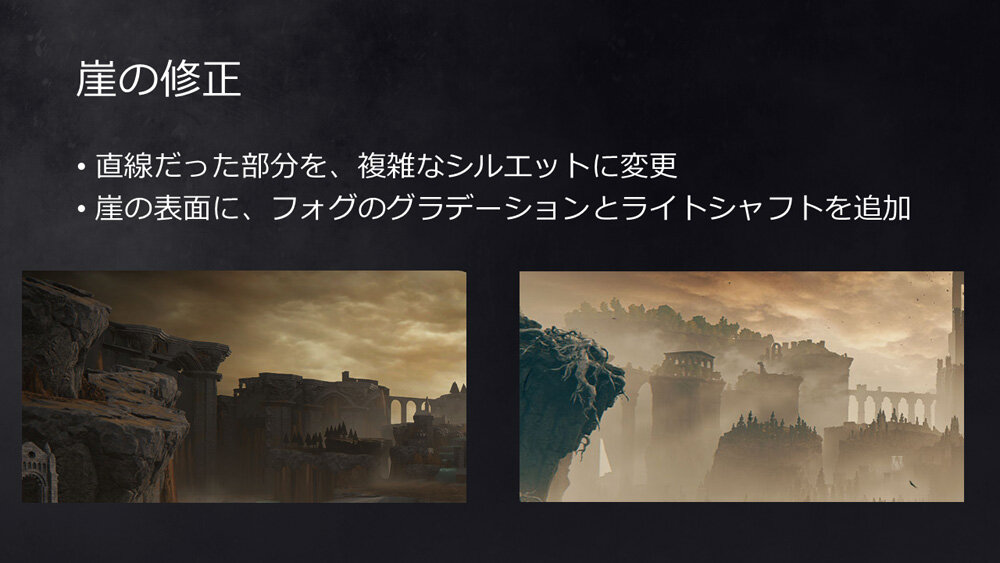

この具体的な例として、佐藤氏は2枚の画像を提示。前者(スライド左)が悪いレイアウト、後者(スライド右)が良いレイアウトである。

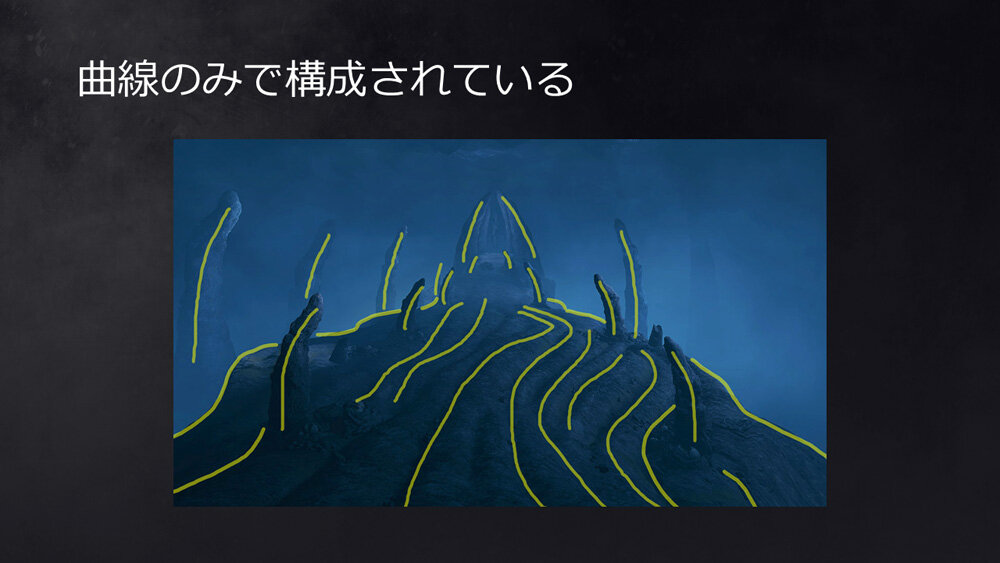

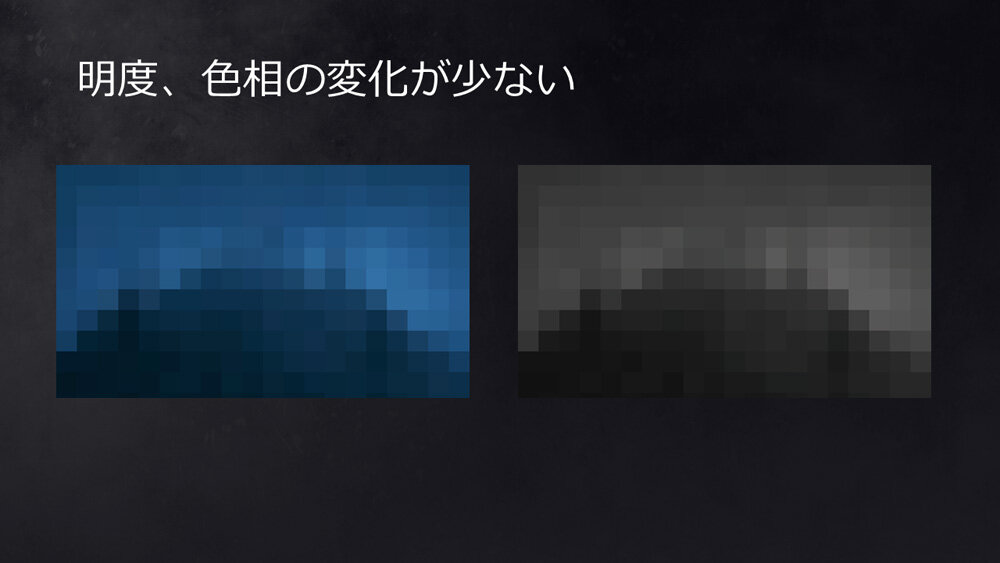

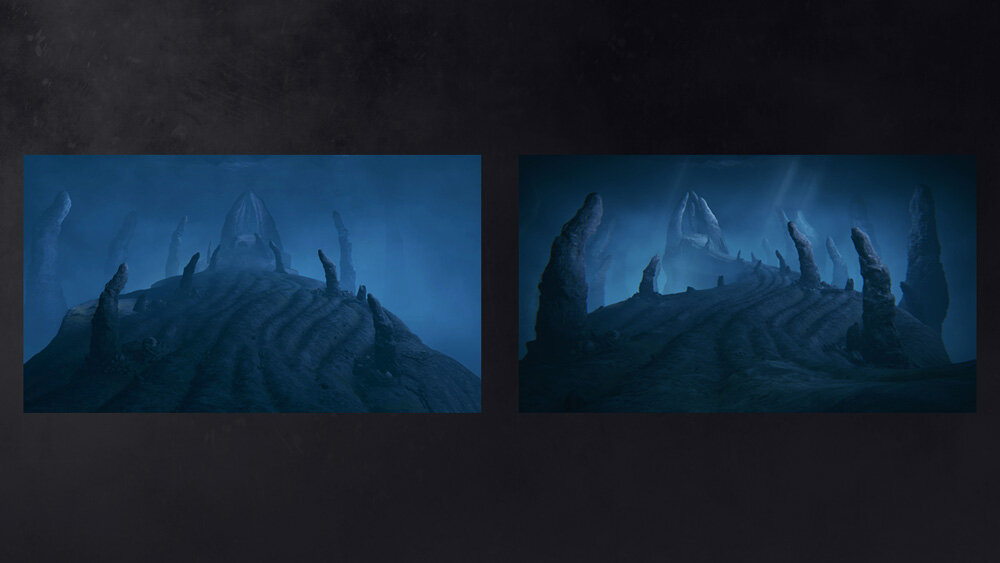

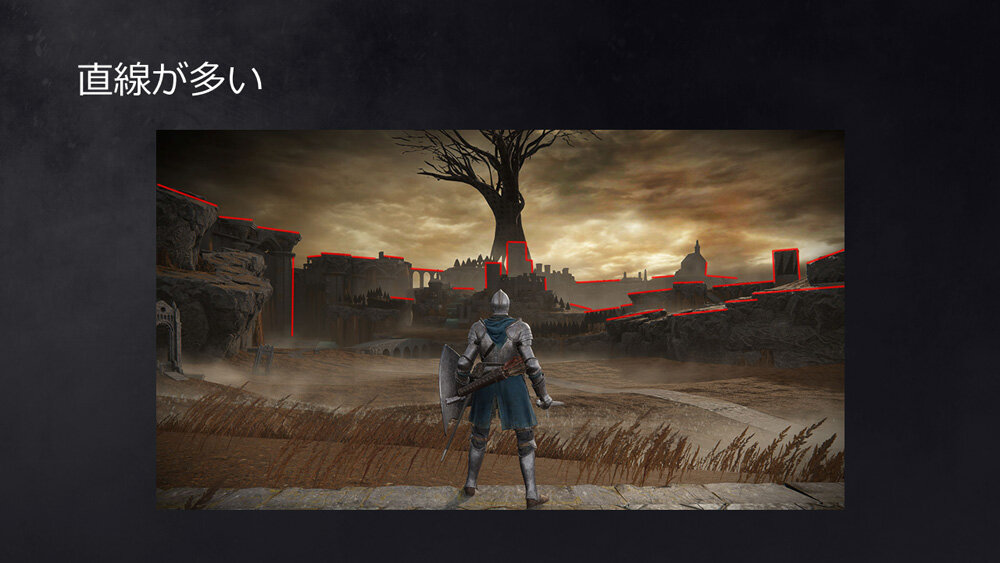

悪いレイアウトの特徴である単調さの具体例として、「同じ形の繰り返し」「曲線のみでの構成」「導線が単純」「明度、色相の変化が少ない」「要素の偏りがある」「目的地が周囲に馴染んでいる」といったポイントを列挙。

品質を高めるために、こうした要素を修正することが必要になってくるという。

同じ形のくり返しに対する修正としては、同じ形を極力減らし、同じ形がある場合にも向きやスケールを散らすこと、ただし、目的地の方向に対する視線誘導の効果を消してしまわないようにまったく無秩序に異なる向きにはしないといった修正が有効となる。

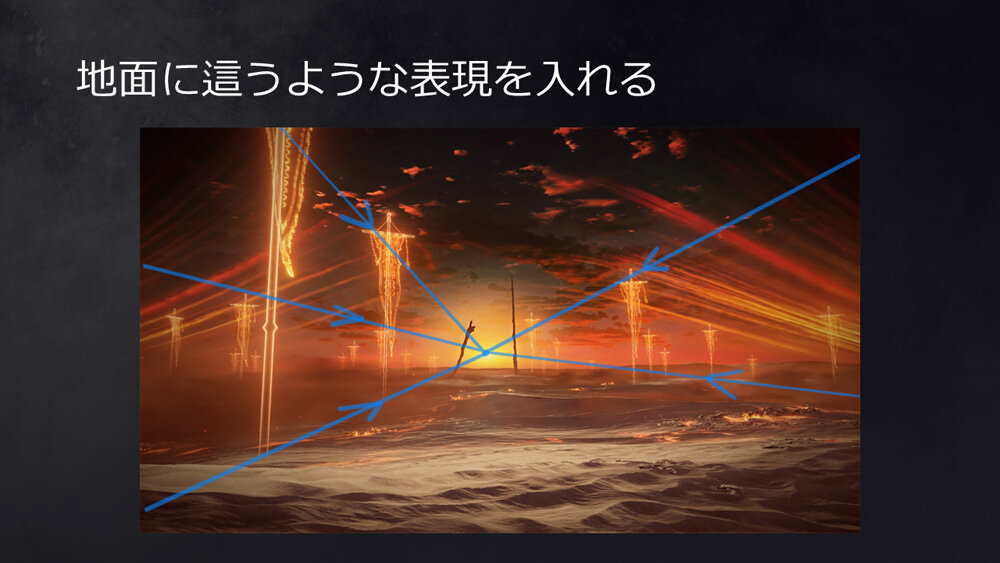

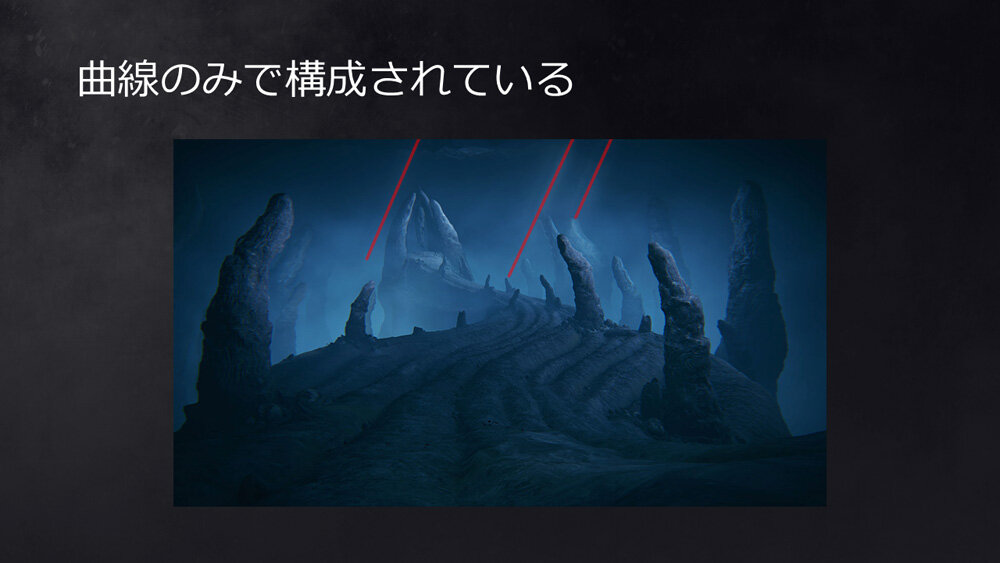

曲線のみでの構成に対しては、直線を追加する。画像では、画面奥に直線的なライティングを配置するとともに、目的地を強調する役割も持たせている。

導線の単純さに対しては曲線で変化をつけることが有効であるとし、画像のようなS字の導線は非常によく使われているという。

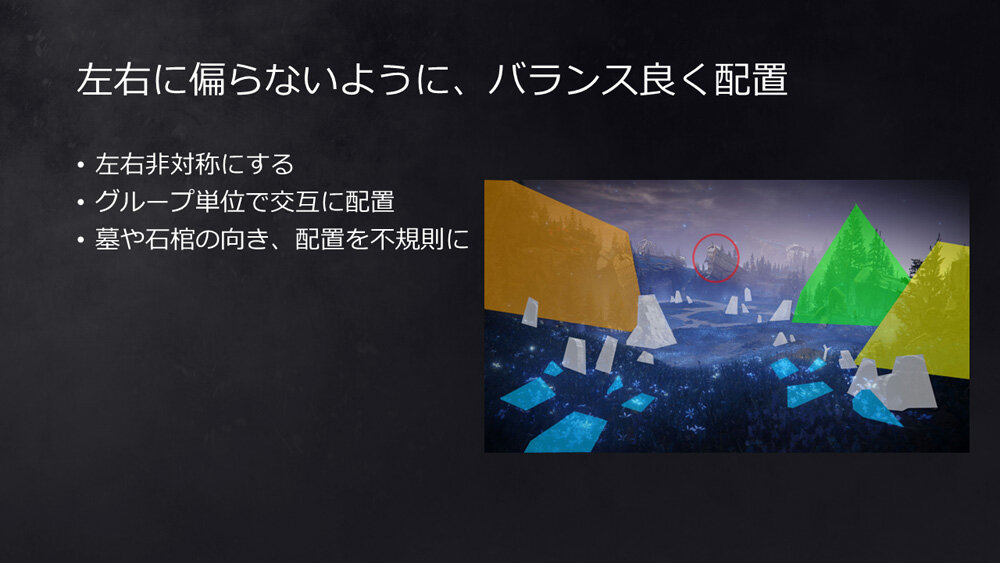

左右対称の配置に関しては、形状を変えることで対応。

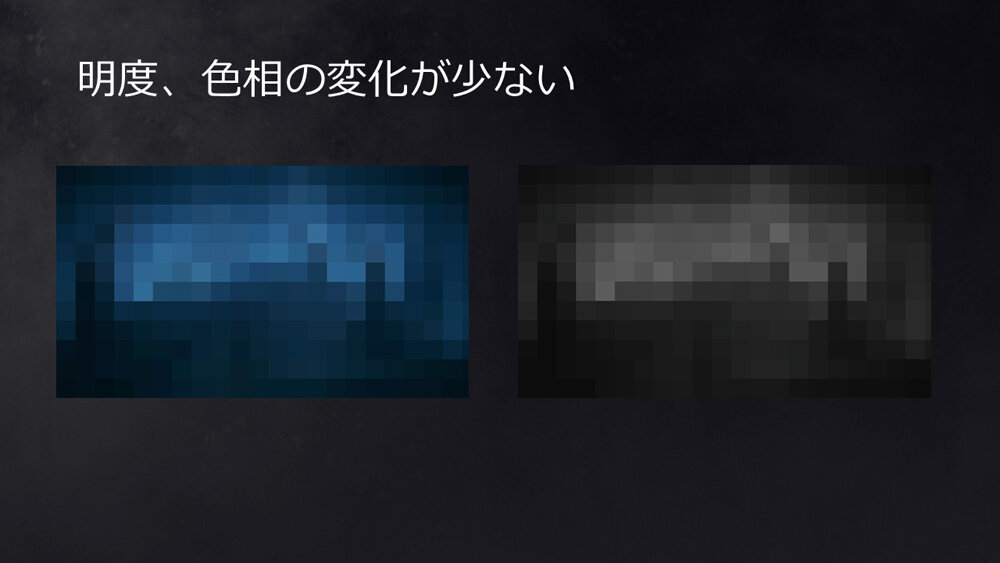

色相の変化は少ないままだが、明度に変化をもたらすことでコントラストが高まった。

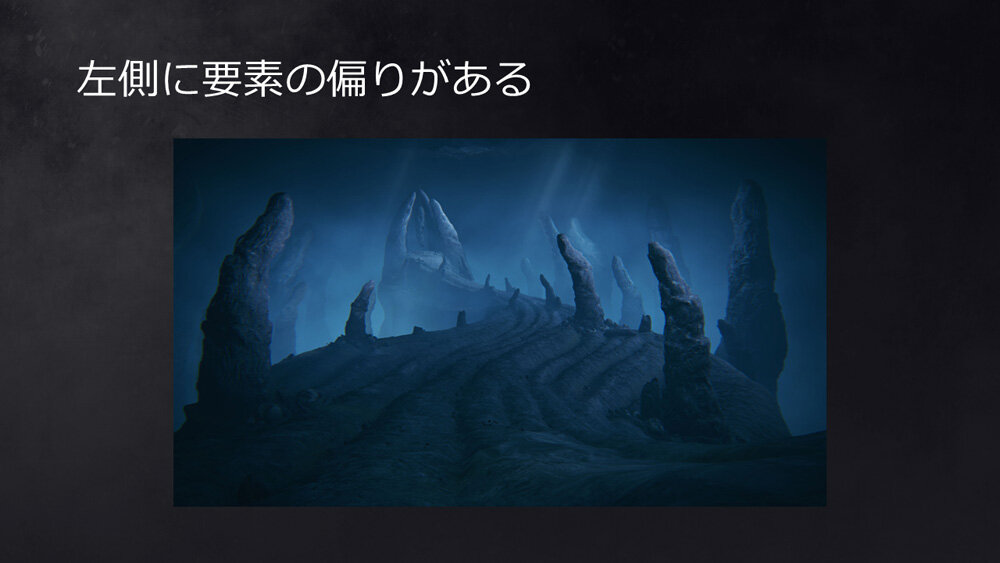

左右にバランスよく要素を配置しつつも、左右対称にならないよう奥行きに対して交互に偏りを発生させている。

目的地にパーツに対して光を当てることで明度を上げ、視線誘導を強化する。

こうしたロジックに基づき、悪いレイアウトに存在した特徴をひとつずつ修正していくことで、良いレイアウトが生まれる、ということを図示した。なお、品質を上げるための修正の際には、カメラをあまり動かさずに限定的な範囲を静止画としてチェックすることで、問題を発見しやすくなるという。

また、左右対称の配置は単調に見えるというデメリットこそあるが、印象の強さというメリットも存在するため、他の要素で単調さをカバーできるならば採用するのも問題ないそうだ。

そして、講演のタイトルにもなっている「印象を強める」ということに話は移る。

先ほどのように、修正によりレイアウトの品質を高めることはできるが、それだけでは不十分であるという。なぜなら、品質の高いレイアウトでも同じような内容が連続するとユーザーの飽きを誘発するからだ。

ユーザーに飽きさせないための対策は2つあるという。

1つ目が、世界観に合わせた変化をつけること。2つ目が、ゲーム全体で印象変化の設計をすることだ。あまりにも大きすぎる変化は世界観との整合がなくなってしまうので良くないが、ゲームデザインと連動して画面の印象を変化させることで、ユーザーに受け入れてもらいつつ、飽きさせない変化をもたらすことができる。

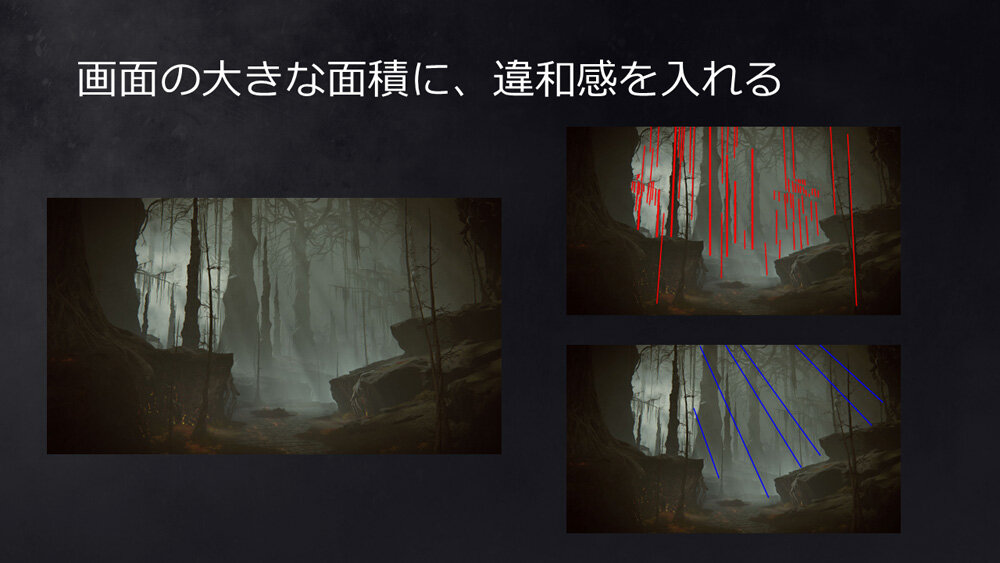

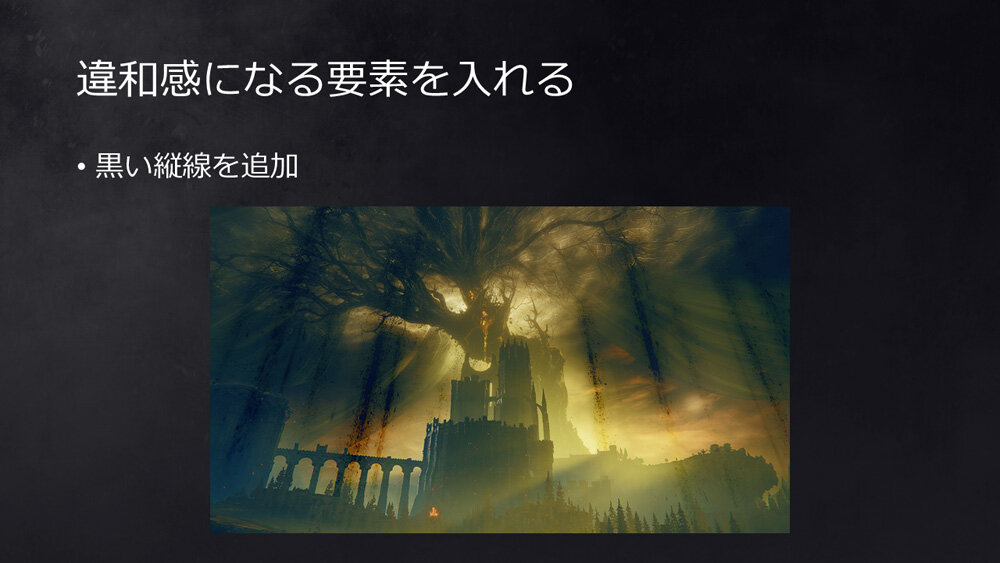

印象を強めるための手として有効なのが、違和感になる要素を入れることだ。

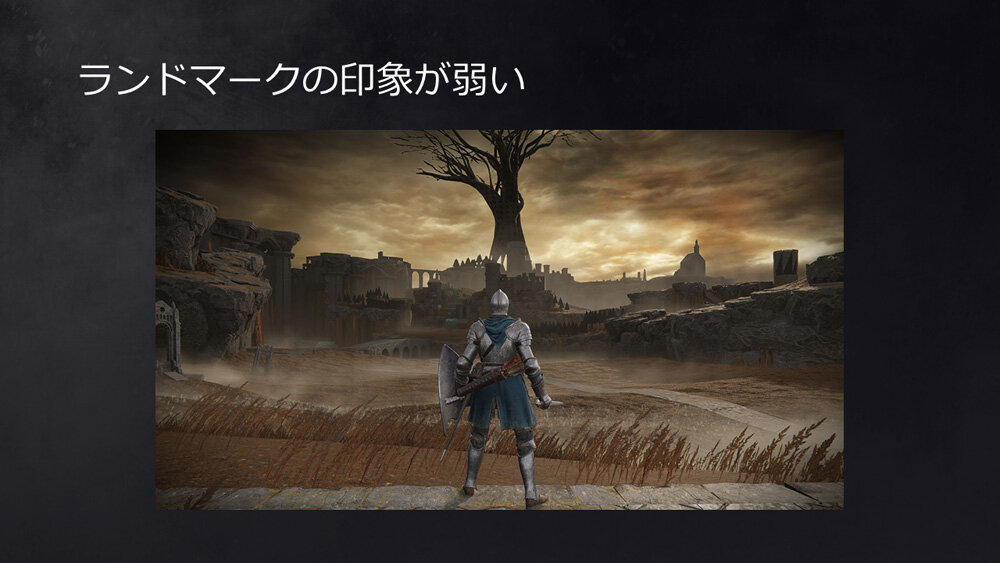

周囲と異なる方向性のデザインや性質を持つ物体、色、光、エフェクト、質感などを要素として盛り込むことで、違和感を惹起することが可能だという。フロム・ソフトウェア作品ではこうした違和感の要素をランドマークや画面で大きな面積を占めるものに与えているそうだ。

ランドマークや、画面の大きな面積を占める大量の直線、そこだけライティングが異なる遠景の雲など、過去のフロム作品にも同様のテクニックが使用されているという。

ここまで、レイアウトの品質、それらを飽きさせないための違和感について述べてきたが、当然、レイアウトに無尽蔵なコストをかけられるわけではない。作業コストはもちろんのこと、戦闘や難易度などゲーム要件による制限も存在する。そこで必要になってくるのが、クオリティを上げる場所の限定である。

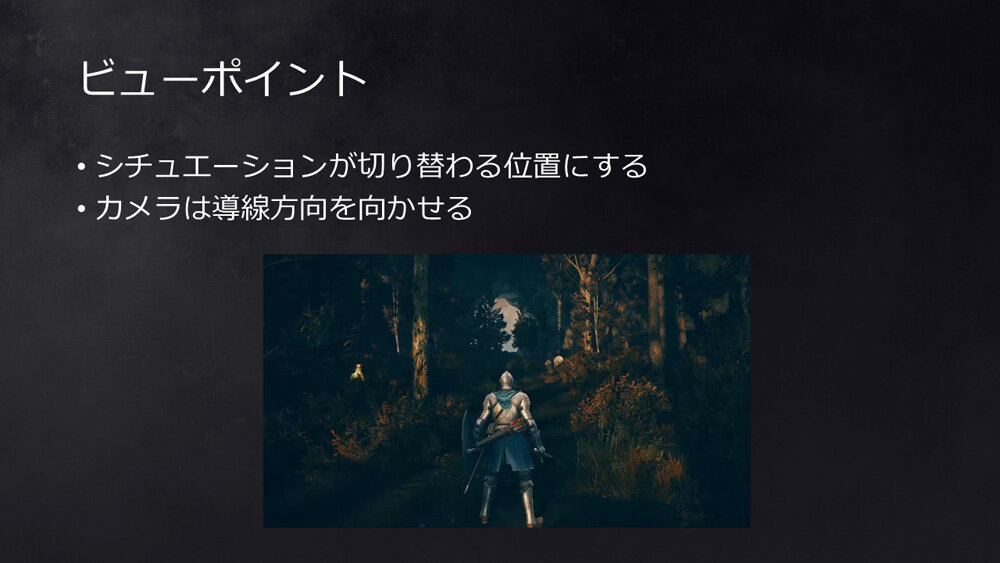

フロム・ソフトウェアでは、集中的にクオリティを上げる場所のことを「ビューポイント」と呼んでいるという。主にシチュエーションが切り替わる位置に設定され、カメラの向きは導線の方向、新しいシチュエーションに切り替わってユーザーの注目が風景に集中する瞬間に絞って品質向上にリソースを投じるようだ。

ゲーム要件との折衝をしつつのレイアウト例

ここまでのロジックや制限の下でつくられた具体的な事例が紹介された。

青海岸

ゲームの中でも特に幻想的な雰囲気のエリアだが、このエリアに関しての要件は特になかったという。つまり、ゲーム的制限を抜きにして、ビジュアルの品質のみを考えて作業をして良い。こうしたケースはアーティストにとっての難易度も低い。

ここまでのロジックに従って導線を単純にしないように曲線を加え、要素は左右非対称に配置、画面の中央に視線を誘導するためにそこにある要素にだけ高さをつける、などのレイアウトの品質を高めるための設計を行なっていく。

他のレイアウトとの変化をもたらすための違和感となるのは、光る花だ。通常の花や草はプロシージャルで自動配置されるのに対し、こちらの光る花はレイアウトとして重要であるため、手動で配置されている。また、花の色に青を選んだ理由は、隣接エリアが色褪せた黄昏の印象だったり、重く暗い紫の印象だったりしたため、そこに対して変化をつけるためだという。

隣接エリアと同じような色褪せた黄昏イメージの案もあったが、不採用になったという。

墓地平原

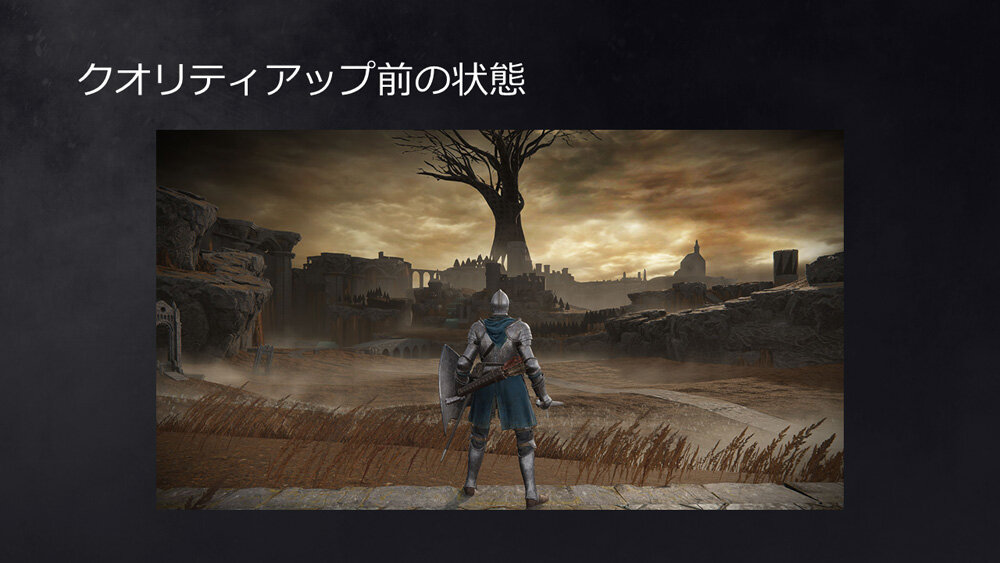

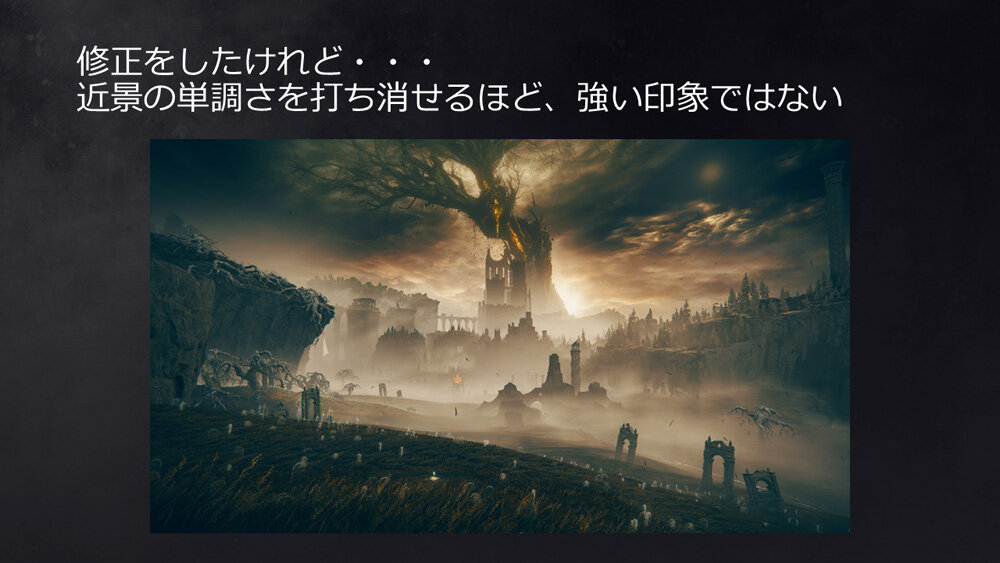

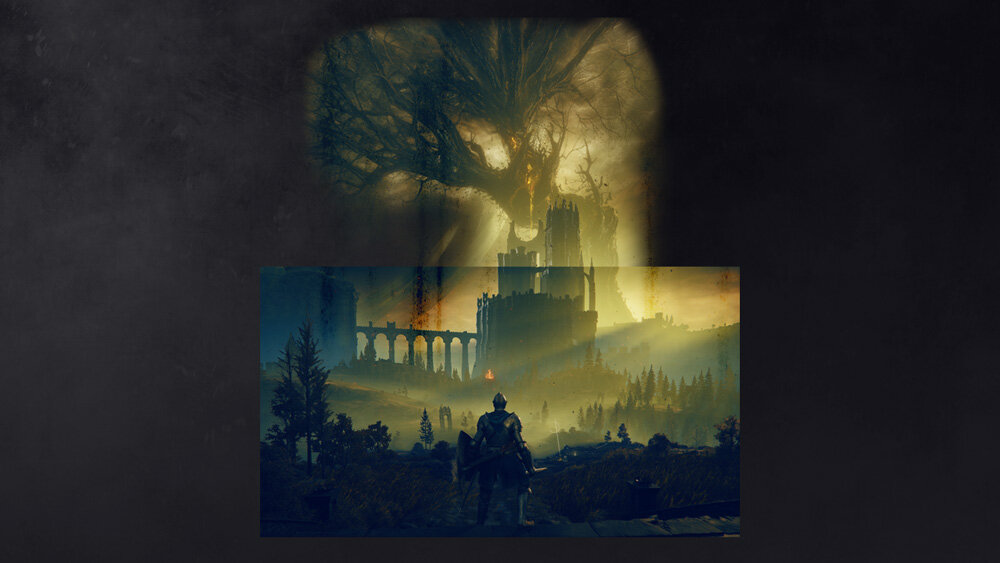

墓地平原は、DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』で初めてユーザーが訪れるエリアだ。それゆえに、他のエリアよりも強い印象を与える、広大なフィールドを表現することが求められたという。

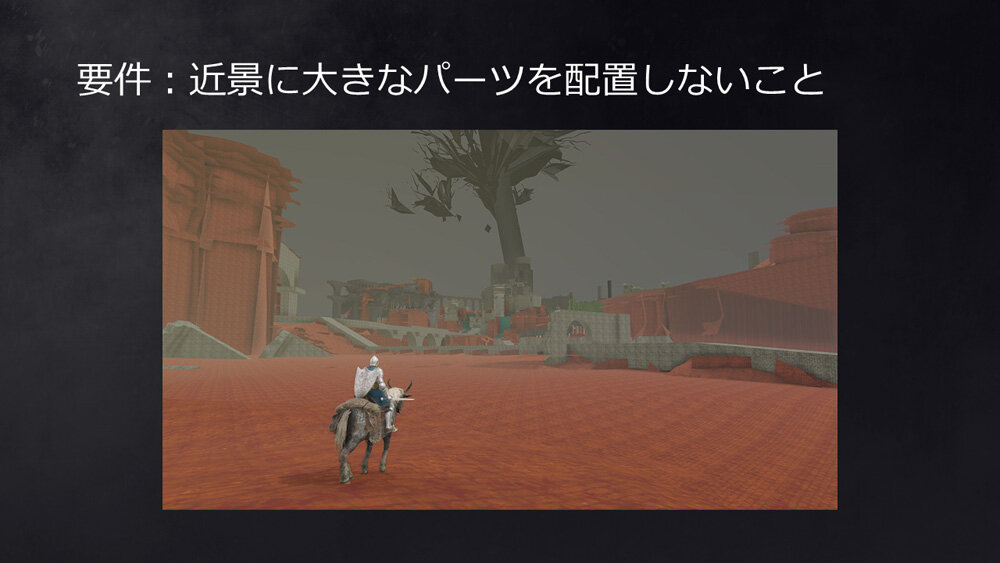

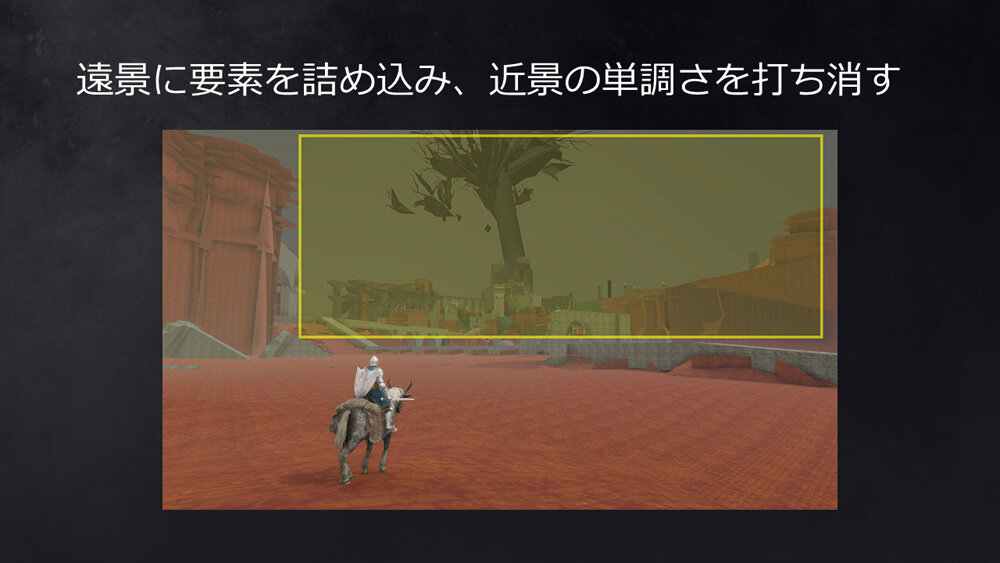

最初に樹木などを配置して近景の単純さをなくすレイアウトを提案したものの、ゲームデザインの要件を満たさないとして却下に。そこで、近景の修正を諦めて、遠景に要素を詰め込むという方向にシフトしたという。

遠景に要素を詰め込むという方針をとってから、レイアウトのクオリティアップを開始。

直線ばかりの構成や、似たような模様のくり返し、ランドマークの印象の弱さなどを修正し、現行の墓地平原となった。

一点ずつ修正を重ね、最後に、近景の単調さを打ち消すにはランドマークの印象がまだ足りなかったため、巨大なヴェールを配置。これにより、ようやく単調な近景をカバーできるほどの遠景となった。

青海岸と同じく、こちらにも採用されなかった提案があり、こちらではヴェールのデザインがカーテンのようになっている。不採用となった理由は、ランドマークに視線を誘導する効果が弱かったため、とのことだ。

影のアルター

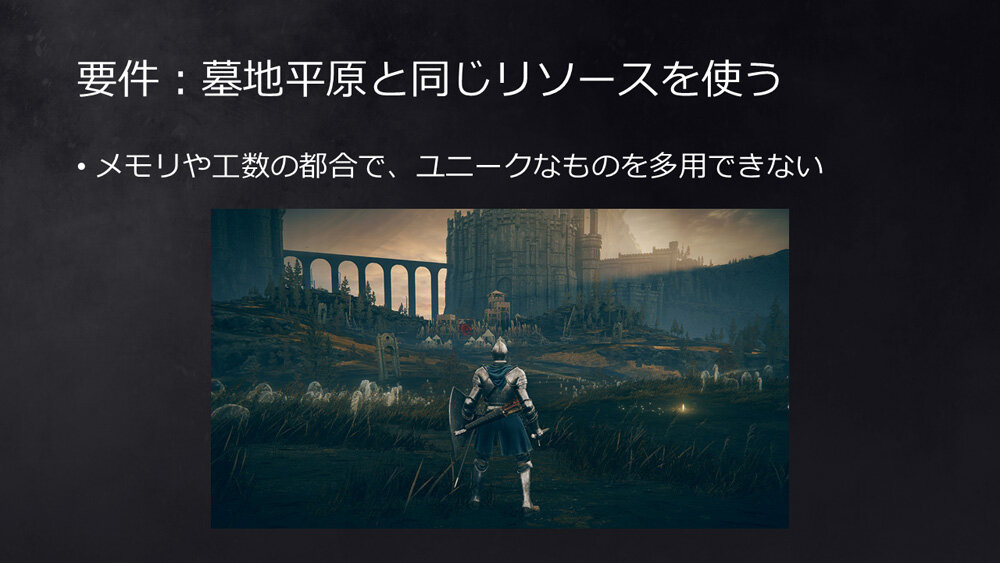

墓地平原の隣にあるエリアだが、ここには要件が2つあった。

墓地平原と同じリソースを使うことと、ランドマークが画面に対して大部分を占めること、である。メモリや工数の都合と、すでに存在する要素との兼ね合いでこのようになったという。

要件に合わせた調整の結果、レイアウトは変則的なものとなった。

ランドマークが一部しか画面に収まらないようであればユーザーがカメラを動かすであろうと考え、巨大な絵画を近くで鑑賞するイメージを引きつつ、ユーザーの脳裏にレイアウトを想像してもらおうと決めたそうだ。

こちらにも却下された案があり、炎をイメージして赤い線を配置したが、派手過ぎるとして採用されなかったという。

強烈な制限の下制作されたボスエリア空間

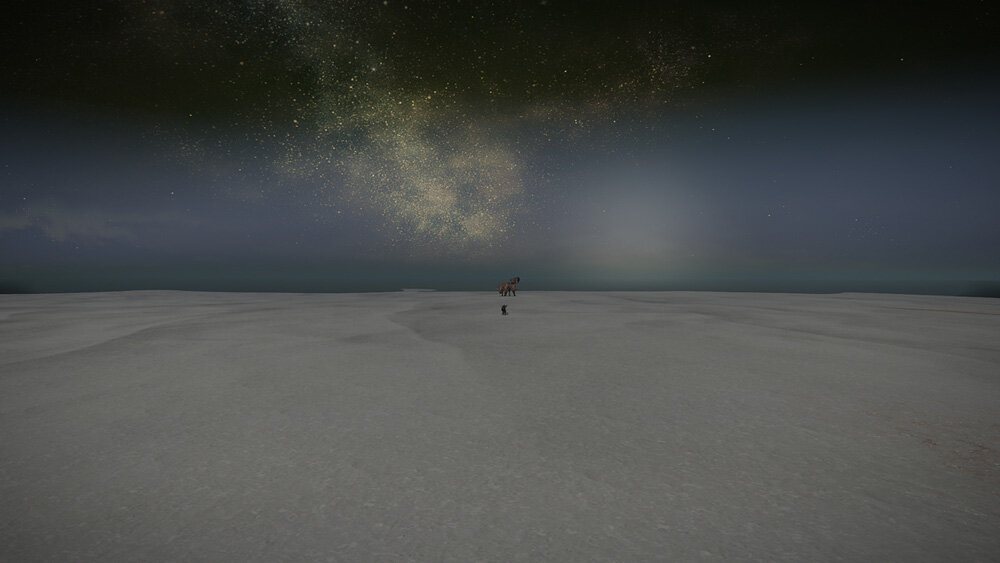

続いて、マイクは佐藤氏から片平氏に切り替わり、『ELDEN RING NIGHTREIGN』のボスエリア空間が紹介された。ゲームデザイン上、この空間はいずれのボスを相手にする場合でも共通。戦闘を行うための広い空間であり、移動や攻撃などあらゆる動きを阻害しないように段差も存在しない。

結果的に、ボスエリアに求められる基本要件は何もない平坦なマップとなった。ここから、ボス戦闘はスタートし、体力を一定削った段階で後半戦のエリアへと突入することとなる。

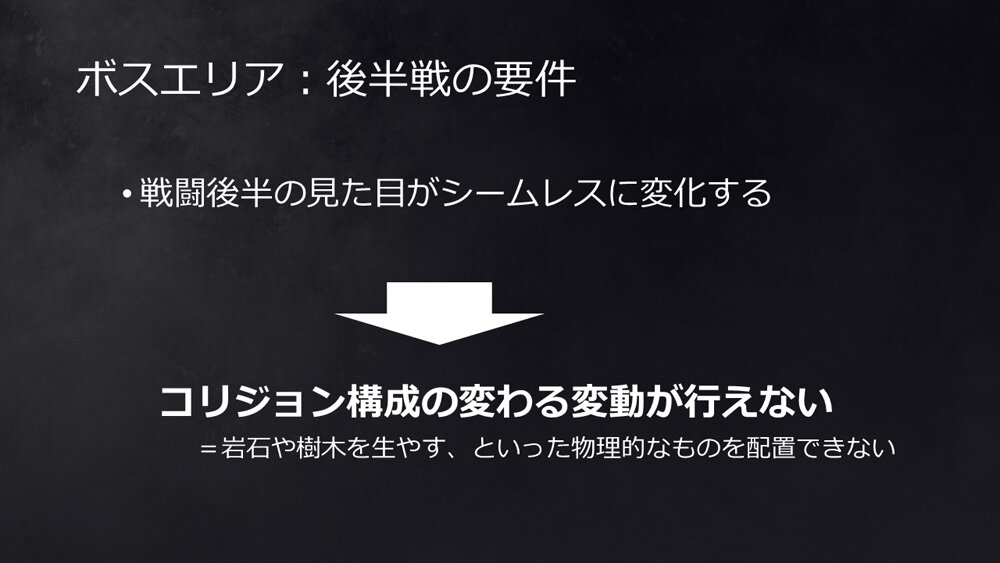

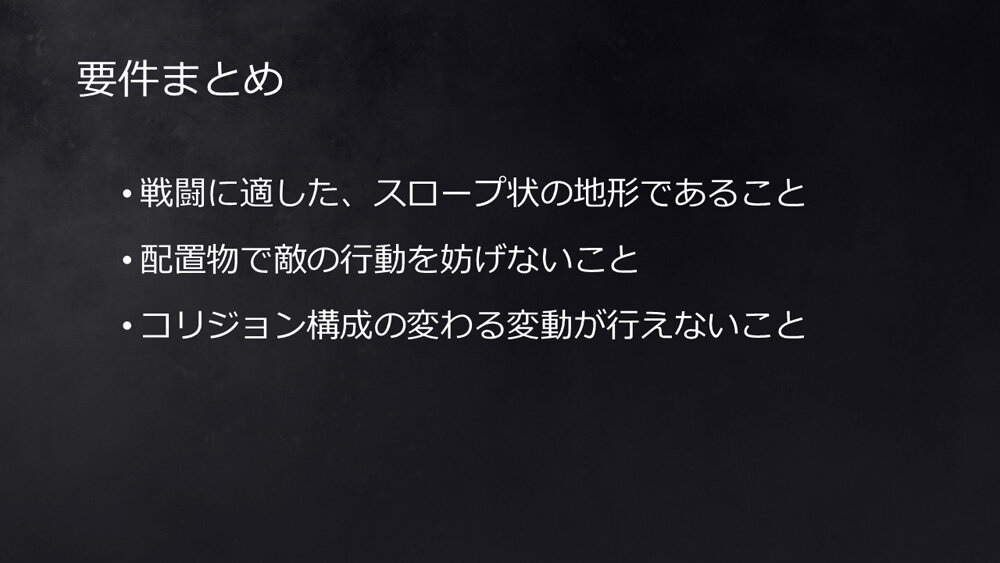

後半戦へと突入する際、カットシーンは入らずエリアはシームレスに変化するため、前半から大きく地形を変化させることはできない。巨大な岩が出現するなど、コリジョン構成が変わるような変化を加えた場合、そこにプレイヤーや敵キャラクターが巻き込まれ、出られなくなってしまうことがあり得るからだ。

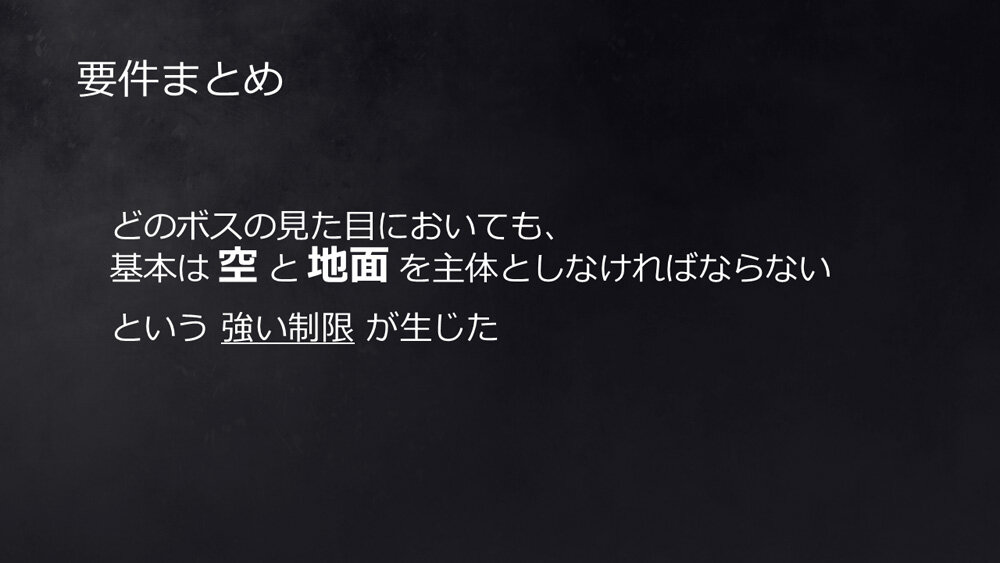

結果的に、強烈な制限が発生した。

三つ首の獣

そうしたボスエリアの後半戦として最初につくられたのが「三つ首の獣」のエリアである。

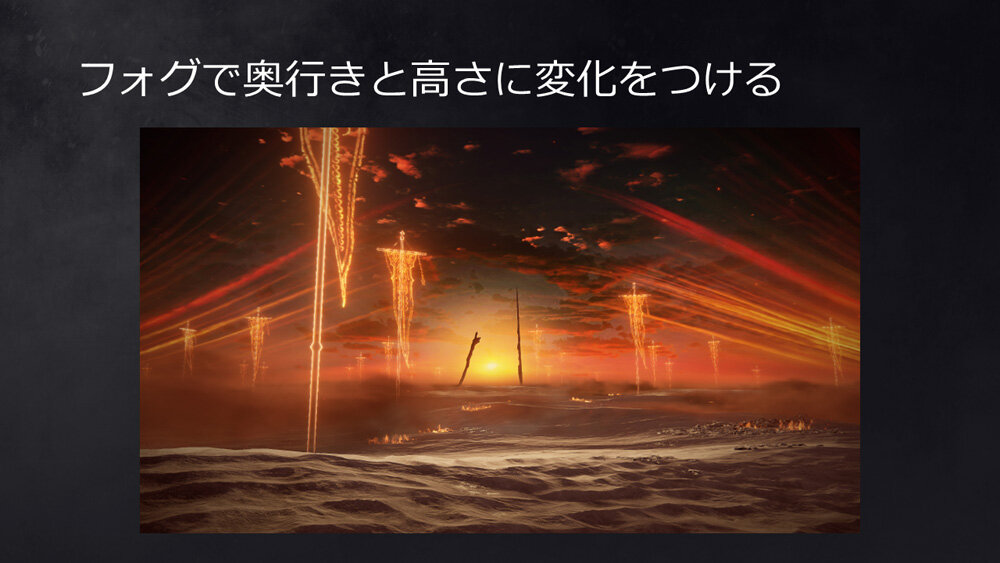

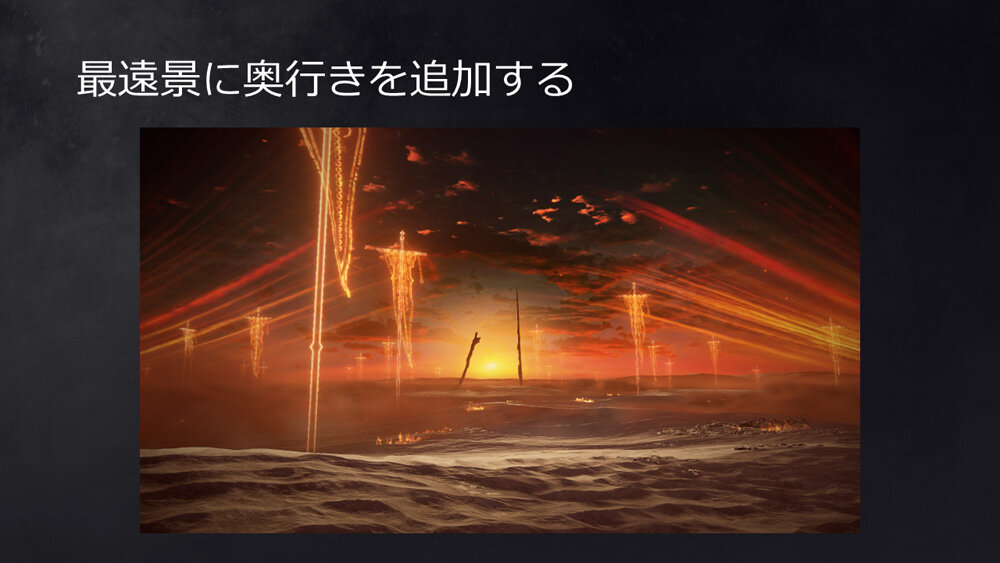

ボスの戦闘体験をとにかく盛り上げるため、品質を上げるよりも印象を強めることを優先して違和感を盛り込むことからつくり始めたというレイアウトでは、最初に朝焼けのライティングと非現実的な空を組み合わせ、そこにコリジョンがなくても違和感のない配置物として旗を置いてから、品質を上げていったという。

喰らいつく顎

こうした調整の結果、厳しい要件を踏まえつつもボスエリアの構築に手応えを掴んだ片平氏は、残りのボスエリアの設計にも着手していった。

ボスエリア設計の考え方はそのままに、「喰らいつく顎」のレイアウトを設計していった片平氏だが、ここで新たな要件が発生。敵が配置物の裏に回り込んだ際に動きがまったく見えない状況が発生してしまうこと、配置物の発光表現がまぶしく戦闘に支障をきたすことである。そのため、発光表現を抑えるとともに、配置物は幻影として表現し、その向こう側での敵の動きも視認できるようにしたという。

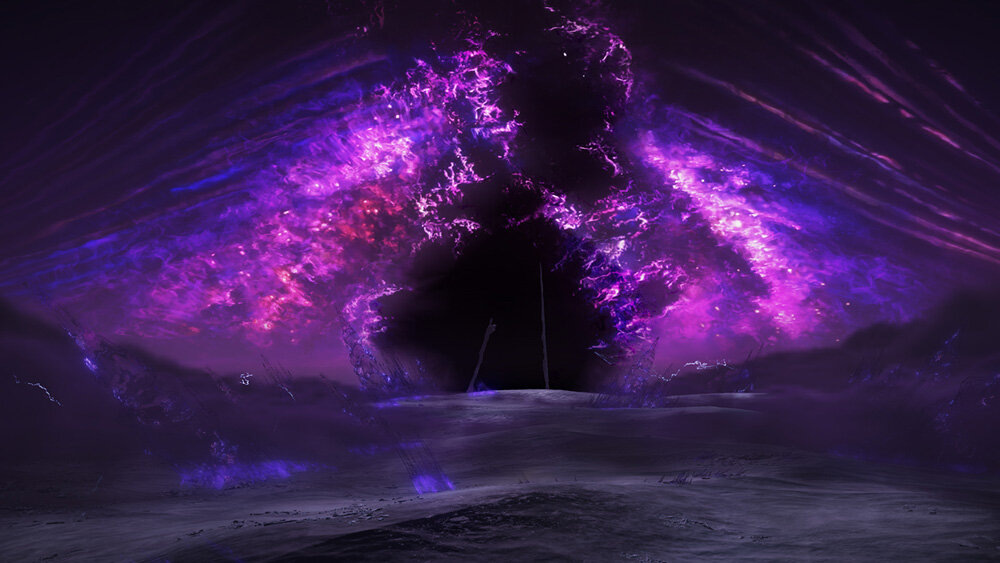

闇駆ける狩人

最後に紹介されたボスエリアは「闇駆ける狩人」だ。

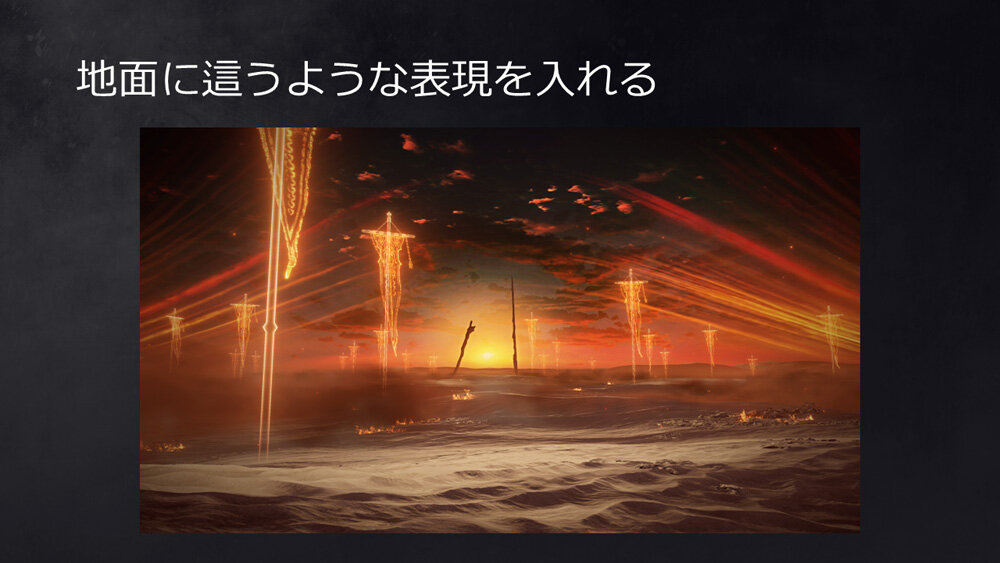

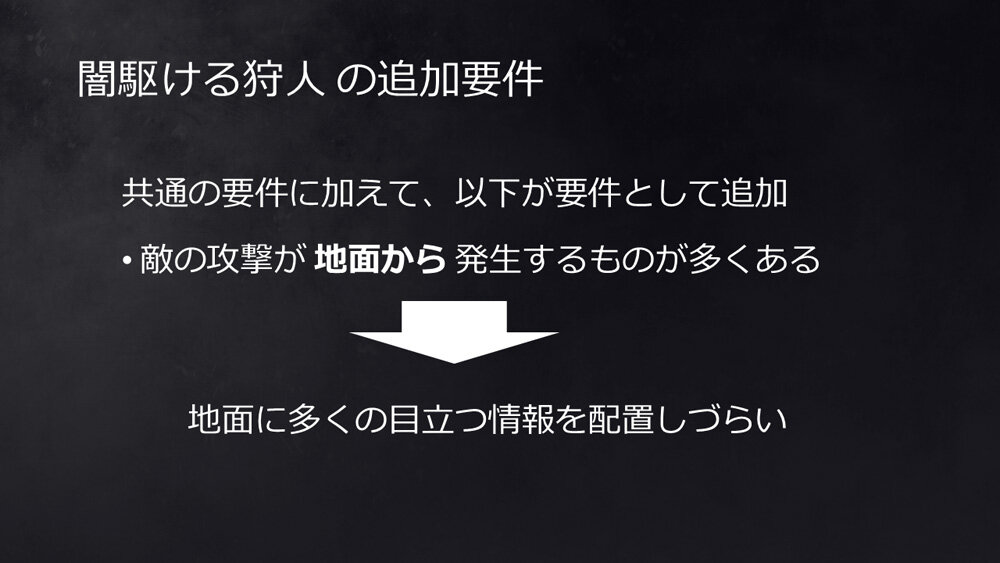

暗闇の中で黄金の夜明けをイメージしつつ、こちらも共通の考え方の下、設計を始めたそうだが、ここでもまた追加要件が発生。闇駆ける狩人は攻撃として地面に予兆を出すものが多く、情報量が多く目立つ要素を地面に多く配置するとユーザーの不利になってしまう。そこで、要素の配置をピンポイントにするとともに間隔を広げたという。また、カメラ前でのシェーダもフェードさせるなど、攻撃の予兆をわかりやすくした。

合計7エリア分の紹介を終えると、佐藤氏が共同研究・開発者である株式会社フロム・ソフトウェア 行部澤 尚真氏と水野沙織氏の名を挙げ、セッションは幕を閉じた。

関連記事

・「ポケモンカードゲーム」のモバイル版『Pokémon Trading Card Game Pocket』は、いかにして紙のカードの手触りをデジタルに翻訳したか【CEDEC 2025】

・『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』における、原作の必殺技をゲームで再現する工夫とは? キャラクターの魅力を活かす制作フローを解説【CEDEC 2025】

・ゲーム内外の映像制作を高品質&高効率化 『ウマ娘 プリティーダービー』ツール開発の裏側【CEDEC2025】

TEXT_稲庭 淳 / Jun Inaniwa

EDIT_小村仁美 / Hitomi Sagano(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada