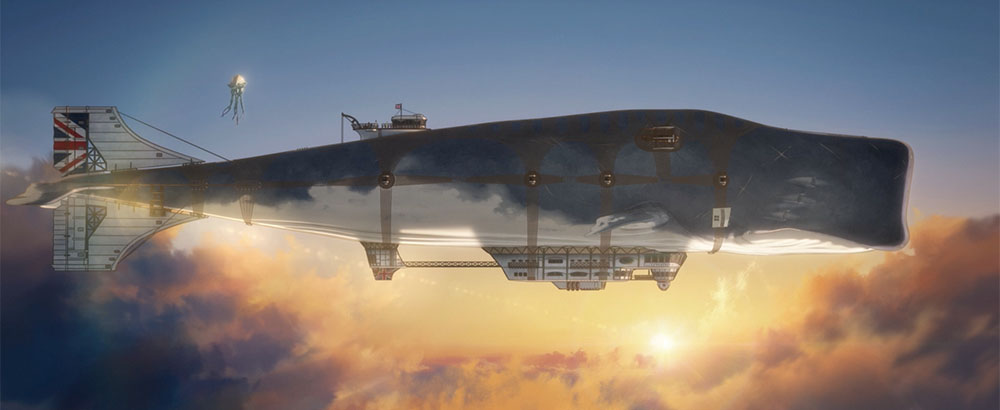

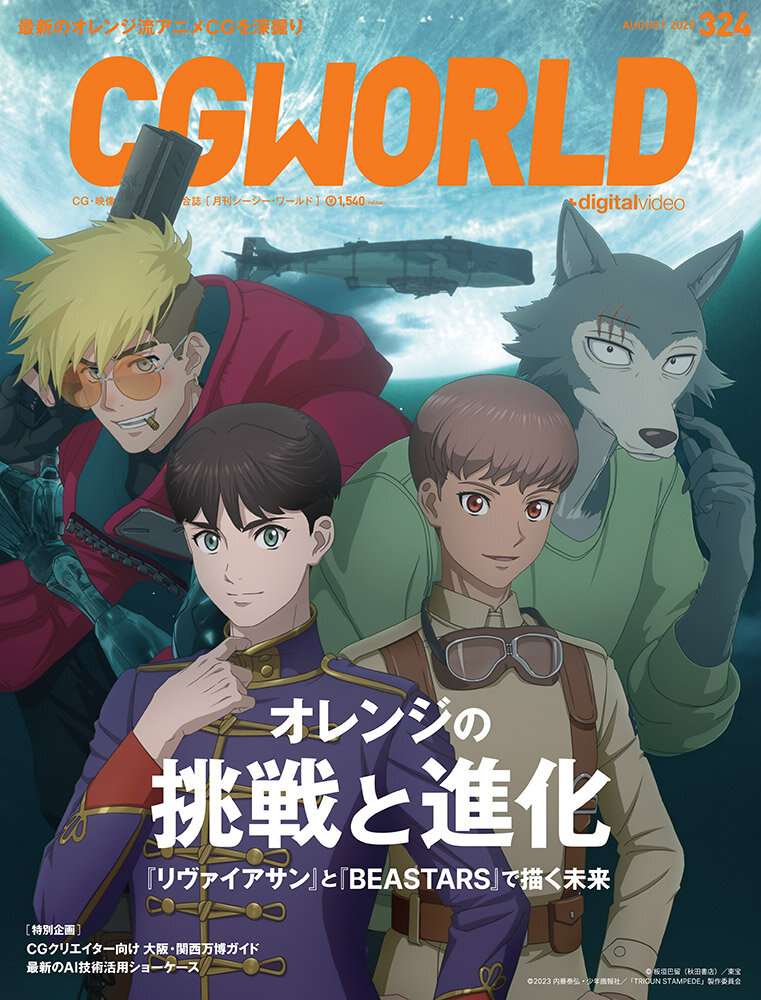

CGWORLD vol.324の特集「オレンジの挑戦と進化」では、Netflixシリーズ『リヴァイアサン』(独占配信中)、Netflixシリーズ『BEASTARS FINAL SEASON』(Part1:独占配信中、Part2:2026年独占配信)の2作品を通して、オレンジの最新の挑戦と進化を深掘りした。本特集の中から、「PART 2『リヴァイアサン』/TOPIC 2 美術」を全3回に分けて転載する。第1回では、美術部誕生の経緯、若手育成、3Dとの融合など、体制づくりと制作初期の試行錯誤に焦点を当てる。

関連記事

美術での3D活用を追求するため、オレンジ社内に美術部を新設

『リヴァイアサン』は、オレンジ社内に新設された美術部が本格的に機能した初のプロジェクトでもある。美術監督を務めたのは中島 理氏。もともとはフリーランスとして活動していたが、本作への参加を機に会社を起ち上げ、少数精鋭のチームを組成。ほどなくしてオレンジ側から「美術部として一緒にやっていきませんか?」と提案され、スタッフごと合流するかたちで、社内に美術部が設立された。

中島 理氏

美術監督(オレンジ)

美術部のスタッフは10人弱で、その中の5人は経験3年以下の若手。3D班と2D班に分かれており、前者に所属する3人は、主に3Dレイアウトをベースに、2D作業を効率化するためのデータ制作を行う。後者は従来の手法を用いて、美術や汎用素材の制作を担っている。制作終盤では3D班も2Dのペイント作業を手伝うなど、お互いにサポートできる状態を目指し、ノウハウの共有も推進中だ。

Netflixシリーズ『リヴァイアサン』独占配信中

原作:スコット・ウエスターフェルド

挿絵:キース・トンプソン

監督:クリストフ・フェレラ

エグゼクティブプロデューサー:ジャスティン・リーチ、櫻井大樹

音楽:戸田信子&陣内一真

オリジナルソング:久石 譲

プロデュース:Qubic Pictures

アニメーション制作:オレンジ

www.netflix.com/Leviathan

中島氏自身もコロナ禍を機にBlenderを独学で習得し、美術での3D活用を追求したいと強く考えるようになった。ほぼ全カットのレイアウトを3Dで制作するオレンジの環境は、自身の理想に近く、創作意欲を大きく刺激されたという。一方で、同社のメインツールである3ds Maxの理解も不可欠と痛感し、ベテランから教えを受けながら、地道に習得を進めていった。

初の社内美術部として起ち上がったチームは、ツールや用語のちがいなどから3D部門との連携で戸惑う場面もあったが、池谷 茉衣子氏(CGサブディレクター)や青木俊介氏(CGサブディレクター)らと頻繁に話し合い、認識のズレを埋める努力を続けた。その甲斐もあり、現在は円滑な連携がとれるようになってきたという。

若手育成も大きな課題だった。中島氏は、フィードバックを重ねながら育成にも注力し、結果として本作で着実に成長を遂げた若手が、進行中の『TRIGUN STARGAZE』の現場では頼れる存在になっているという。現在、美術部では絵の具と筆を使ったアナログ作業環境の整備にも着手。基礎力の向上を図りつつ、将来的には絵の具のタッチを3Dで再現するような試みにも挑戦する計画だ。中島氏の視線は常に、表現の原点と未来の可能性の両方を見据えている。

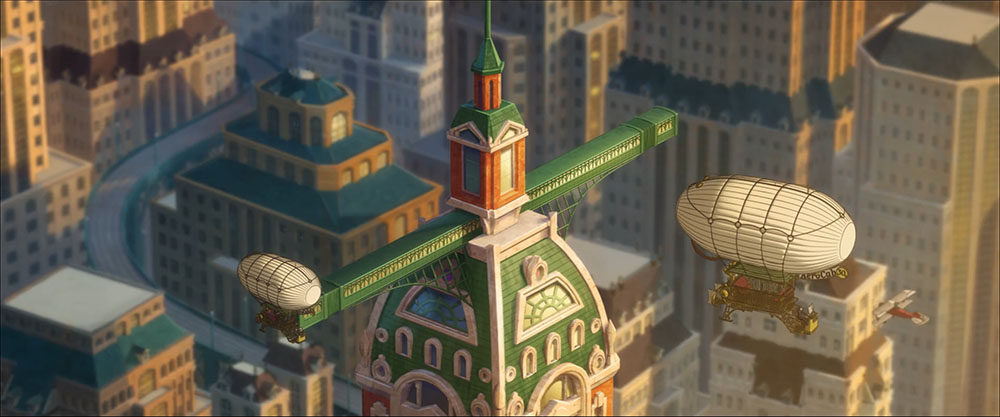

美術と3Dを融合させた、ハイブリッドなワークフロー

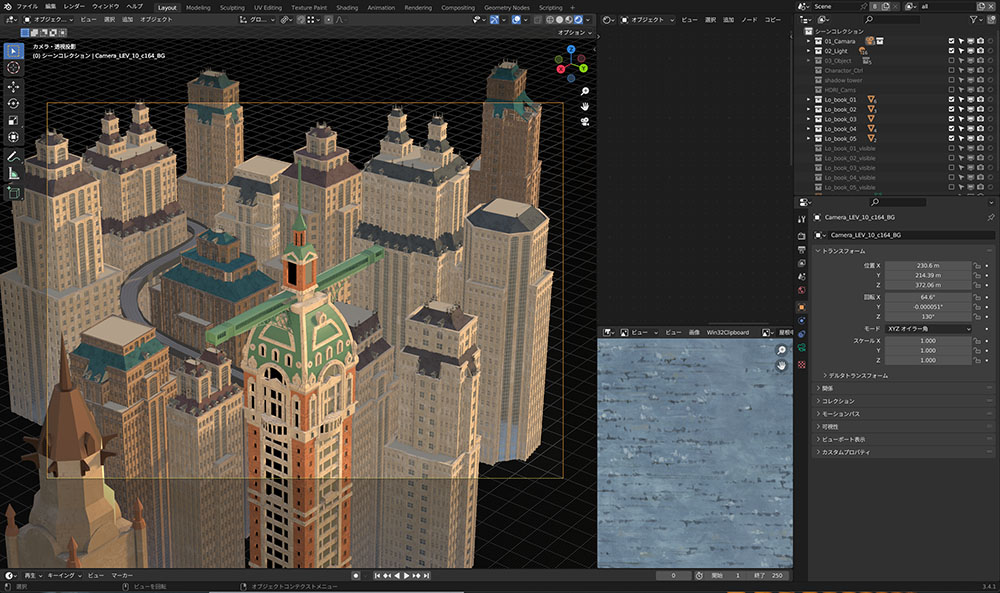

背景の着色やライティングはBlender上で行い、美術と3Dの強みを組み合わせた表現を実現している。作業に入る前には、中島氏がクリストフ・フェレラ監督や各話演出、色指定と打ち合わせを実施。各カットの色味やライティングの方向性を共有した上で、背景制作をスタートさせる。例えば同じ夕方のシーンでも、重厚な夕暮れにするか、軽やかな色調にするかで、印象が大きく変わるため、演出意図のすり合わせが重要となる。

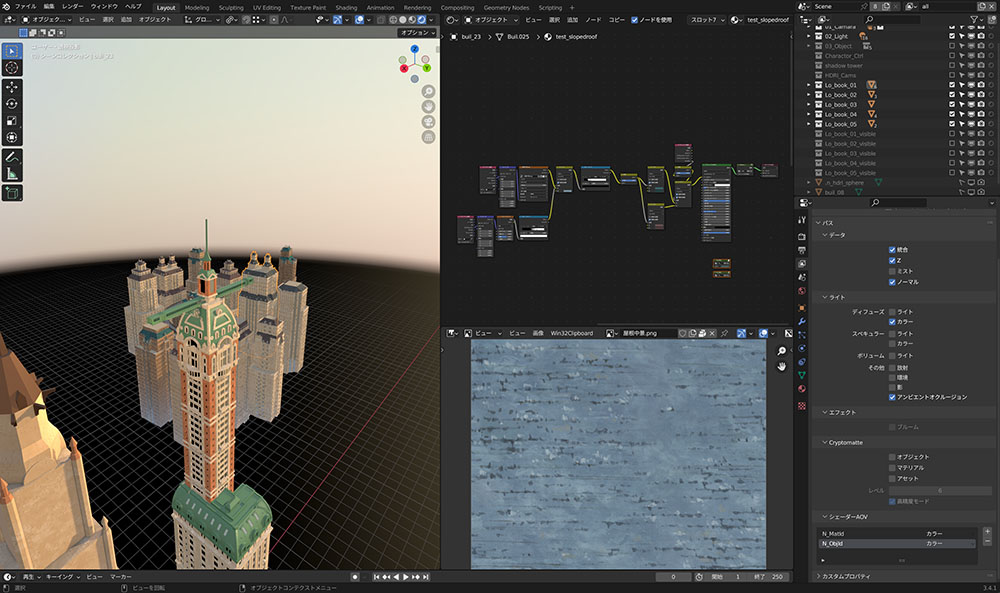

打ち合わせ後は、社内の背景モデリング班が制作したモデルを3ds MaxからBlender用に変換。同じモデルがレイアウト作業にも使われるため、オブジェクト名やマテリアル名の変更は避ける必要がある。モデルの完成度はカットによって異なり、ディテールを詰めた状態で渡される場合もあれば、着色時に調整が必要なラフな状態のものも存在する。

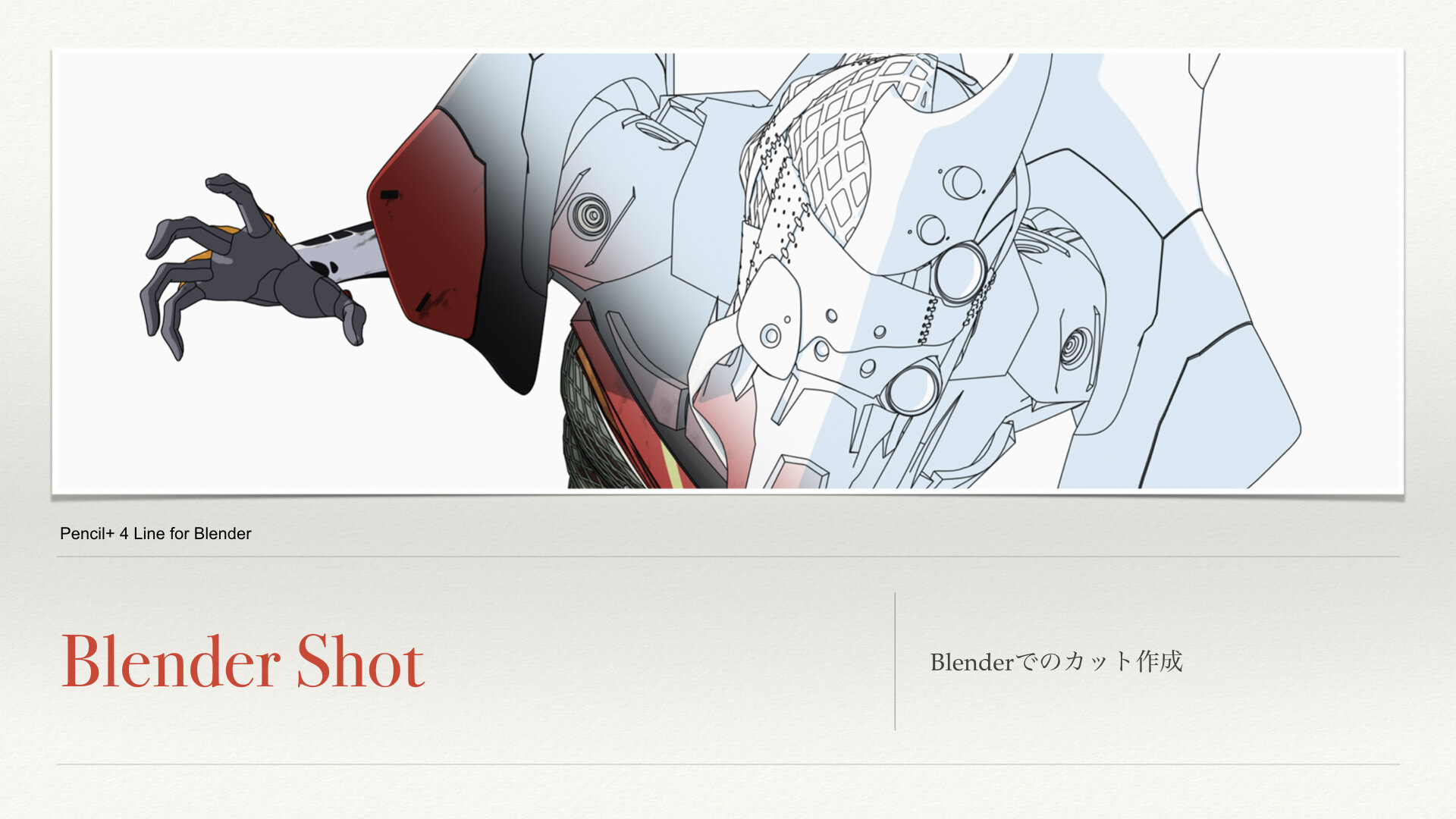

Blender上での作業時には、最初にワールド色を設定した後、マテリアルの調整とライトの配置を行う。モデルの着色時には、手描き風のテクスチャをタイリングで適用する。Photoshopの乗算やオーバーレイのようなフィルタ効果を、Blender上で適用することも可能だ。リアルタイムでビューポート上の見た目を確認できるため、まさに"描くように"質感を調整できるのが特長だ。また、数式を用いた明度や彩度の調整機能も活用し、高さや距離に応じたグラデーション表現を行うことで、奥行きや空気感を演出する場合もある。

モデルを受け取った時点では仮のライトが置かれているのみなので、実際のライトは美術部側で演出意図を読み取りながら再設定する。また、ランプや看板などの発光物は、実際にはシーン全体に影響を与えるほどの明るさはないが、周囲の壁やオブジェクトに光が当たっているような処理を施し、視覚的な説得力をもたせる。

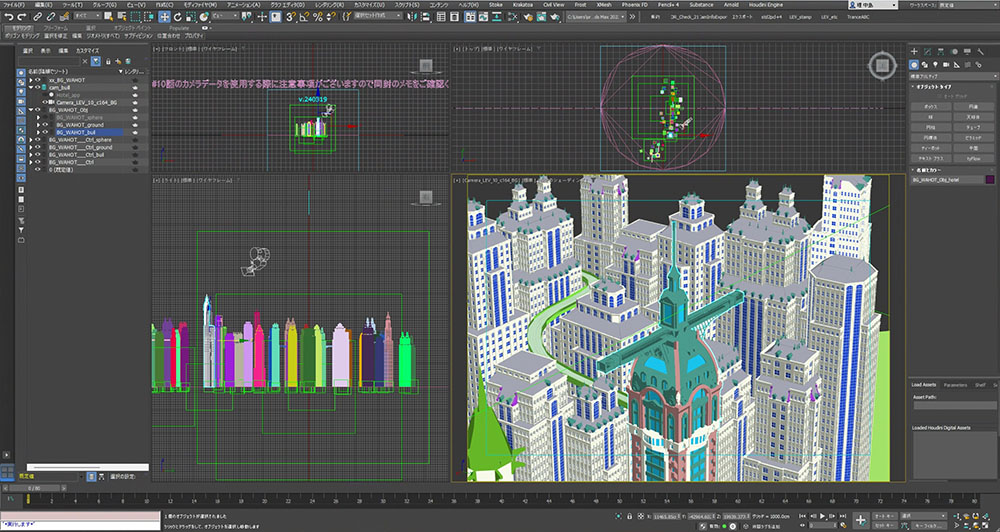

第10話・ニューヨークのビル街カットの美術制作のながれ

アニメーターによる3ds Max上でのレイアウト作業が完了したら、そのデータと原図が美術部に共有される。美術部では、レイアウトデータをBlender用に変換し、事前に設定しておいたマテリアルやライティングを適用していく。

なお前述のレイアウト作業では、キャラクターの動きに合わせて背景モデルの位置が変更されることもある。例えば、キャラクターが画面内を走るカットでは、キャラクターの位置を固定したまま、背景モデルをスライドさせて動きを表現したりする。こうした背景位置の変化に対応するため、美術側では必ず各モデルに基準位置を示すヘルパーオブジェクトを設定する仕様になっている。ライティングはこのヘルパーを基準に行われるため、背景モデルが動いても、ライトが壁にめり込んでしまうなどの事故を防げるようになっている。

マテリアルやライティングの設定が完了したら、BOOK分けなどの調整処理を加え、レンダリングを実行する。

その後、2D班がPhotoshopでレンダリング画像に加筆を施し、最終的な美術を仕上げる。2D作業では色味の微調整やディテールの追加のほか、背景の馴染みを高めるためのフィルタ効果などが適用される。

このハイブリッドなワークフローの利点は大きく2つある。ひとつは、Blender上での着色やライティングを美術班が直接担当することで、美術ボードに忠実なルックに仕上げやすく、各カットの色味に一貫性が生まれる点。もうひとつは、3Dで形をとっているためパースの整合性に悩む必要がなく、下地素材やマスク素材が揃った状態から2D作業を始められるため、作業効率が向上し、クオリティアップに割く時間を確保できる点だ。こうしたしくみが、本作の高いビジュアル精度を支えている。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.324(2025年8月号)

特集:オレンジの挑戦と進化

『リヴァイアサン』と『BEASTARS』で描く未来

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:128

発売日:2025年7月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上 陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota