AIなどの先端分野と現場で培った知見の融合によって、技術面からプロジェクトをリードするテクニカルディレクター・ コレクティブ「BASSDRUM」。大阪・関西万博でも様々なプロジェクトに 参加している。本稿では、パナソニックグループパビリオン『ノモの国』のクライマックスを飾る『ZONE4:大空へ』における取り組みを紹介する。

出展者:パナソニック ホールディングス

the-land-of-nomo.panasonic

4つの体験ゾーンを4チームで分業しながら連携させる

パナソニックグループパビリオン『ノモの国』は、同グループが長年培ってきた「ひとの理解」研究に基づく技術などを活用し、子どもたちの感性を刺激することで想像する力を解き放つ体験型パビリオンである。その「Unlock体験エリア」では、子どもたちが結晶型のデバイスを手に、立体音響と空間映像に包まれた未知の知覚体験や、巨大な滝状のミストウォールを潜り抜けたりと、思いのままに自由に行動する様を、デバイスに組み込まれたRFIDやカメラによって一人ひとりの行動データを独自開発した感性モデルで分析するほか、表情データを基に感情を分析。4つのゾーンにおける体験に反映されるようになっている。

BASSDRUMは、プロジェクト初期からコンテンツの立案に関わり、クライマックスとなるZONE4のコンテンツをクリエイティブとテクニカルの両面からディレクションを担当した。

「子どもたちの可能性をアンロックする(解き放つ)」というベースコンセプトの下、具体的なコンテンツの内容と仕様を詰めていきました。小学校低中学年をメイン対象として、様々なインタラクションを通じて子ども達が自由に身体を動かして楽しく遊んでもらえることを重視しました」と、クリエイティブディレクターを務めた清水幹太氏。

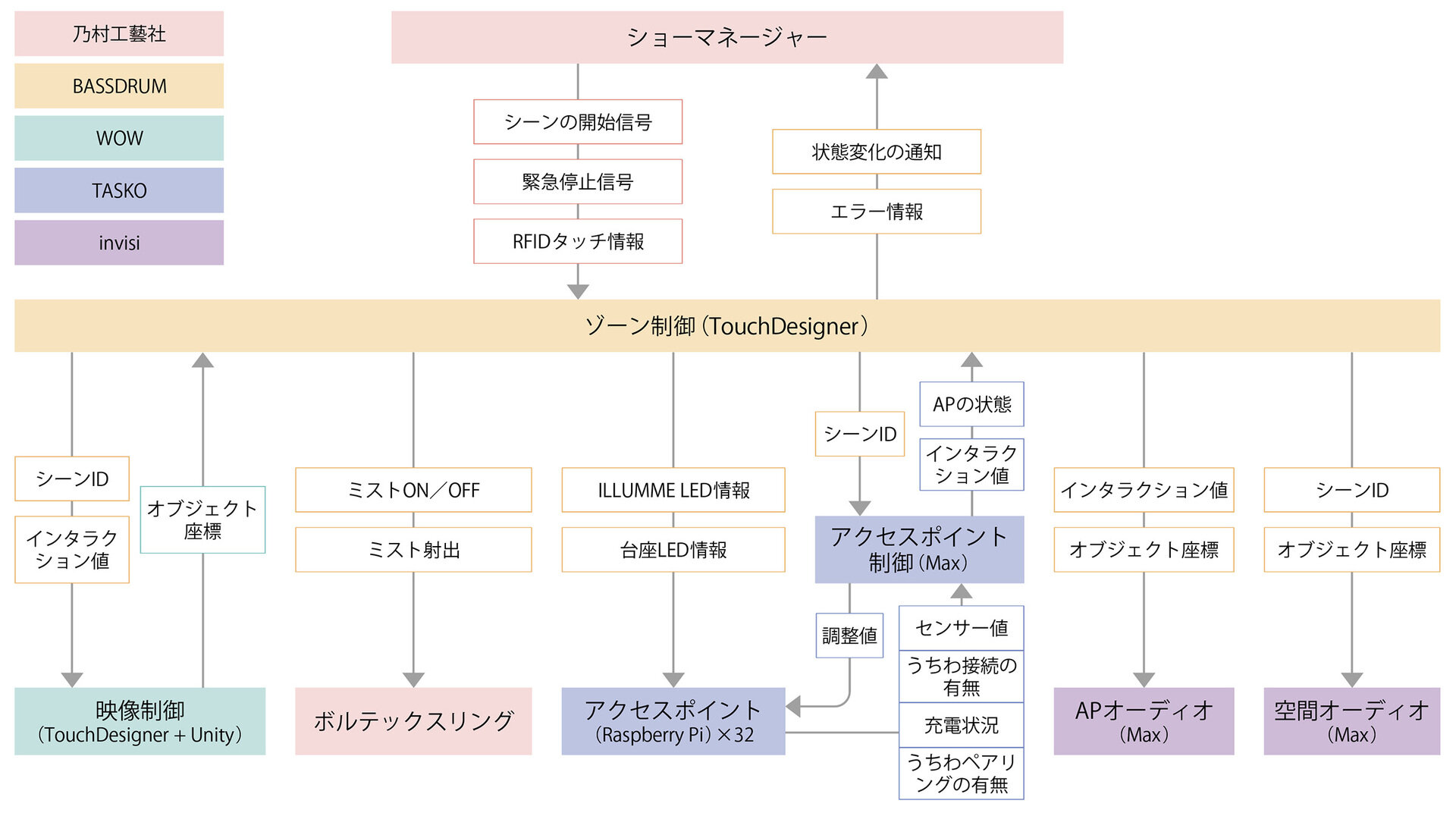

コンテンツの制作は、各ゾーンごとに別のチームで担当することになった。その一方では、体験としてはシームレスのため、ゾーンごとの連携が課題となった。

「万博の特性上、パビリオンが竣工してからでないと現地での調整が行えません。またゾーンごとにチームが分かれていたので、システム全体をできるだけシンプルな仕様にすることで、連携をとりやすくしました。各ゾーンごとのスコープを明確にして、ゾーン間をまたがった調整を極力なくしました。全体のシステムとZONE4内システムの接続も、ZONE4の制御システムを担うPC1台に集約してデータフローをシンプルにしました」と、テクニカルディレクター 真辺浩二氏。この戦略が功を奏したという。

-

クリエイティブディレクター

清水幹太氏

bassdrum.org -

テクニカルディレクター

真辺浩二氏

極力シンプルな仕様にすることによって、ゾーン間の連携を取りやすくする

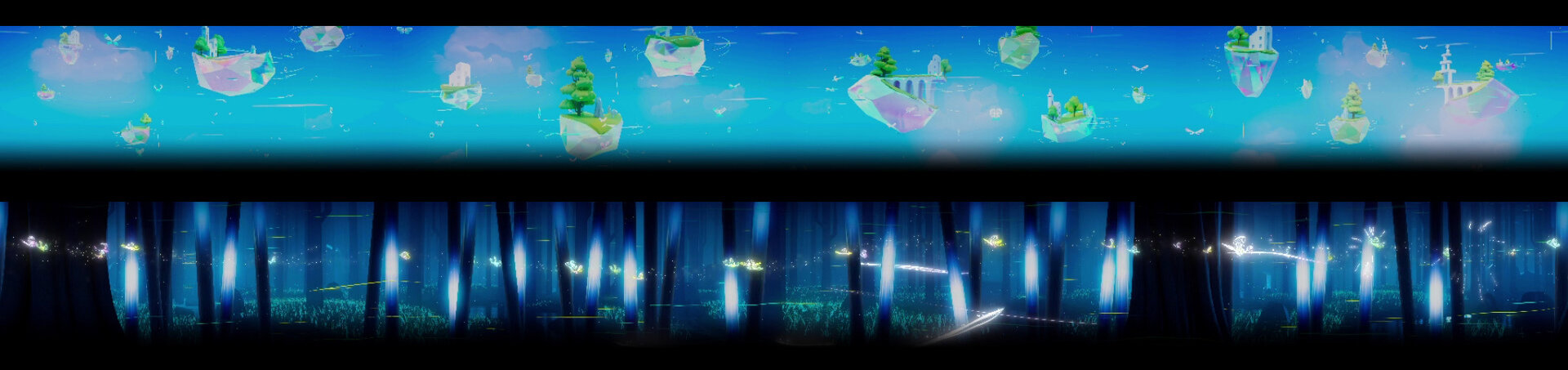

ZONE4は、21台の高輝度プロジェクターで360°の空間に映像を映し出し、音と映像が立体的に連動するイマーシブシアターとなっている。

「壁への投影に10台、床への投影に6台、そしてボルテックスリングという直径1.3mのミストの渦輪への照射に5台という構成です。ボルテックスリングは、ミストの粒子を閉じ込めて空気砲のように発射するという、Panasonicのシルキーファインミスト技術を空間演出に応用したものです。今回が初めての実戦投入になるとのことだったので、われわれとしてもどのように映像を照射すると美しく見えるのか検証と調整を重ねました」(真辺氏)。

Unlock体験は全体で約30分の体験となっている。そして全体のシステムは時間軸で制御されており、1つのゾーンにつき7分半の割り当てとなっているとのこと。

「体験者の方々には自由に行動していただきつつ、ゾーン間を区切るドアは時間軸に沿って自動で開閉して、各ゾーンのコンテンツは7分半のタイムラインで自動制御されています。そのため現場のオペレーションを含めて、どのタイミングでどのようなデータの通信を行うのか、厳密に設計していきました」(真辺氏)。

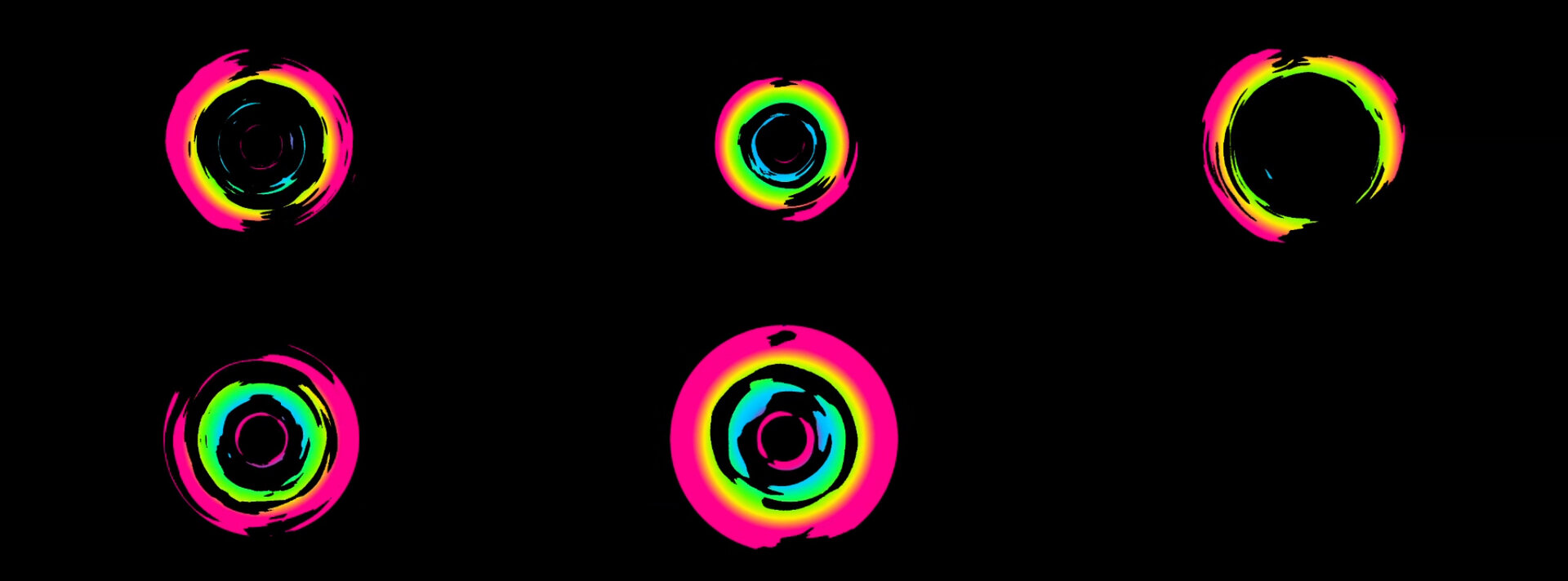

またZONE4では、RFID内蔵の「結晶」に加えて、葉っぱを模した団扇型のデバイスで「止まり木」を扇いでもらうことで、ZONE3までの行動履歴が反映された各体験者ごとに異なる蝶が出現するという演出が用意されている。

「団扇型のデバイスと止まり木デバイス間の通信を無線(Bluetooth)で行う必要があったため、難易度が上がりました。どうしても通信が切れてしまったり、2つのデバイスのペアリングに失敗することがあるため、運営チームとも連携しながらトラブルが発生した場合もスムーズにフォローできる体制を構築しました」(真辺氏)。また半年以上の長期間にわたって安定して運用する上では耐久性と精度にこだわって機材が選定されているが、故障した場合に交換しやすいものにすることにも配慮しているとのこと。

「大阪・関西万博では、『ノモの国』など複数のパビリオン・コンテンツに携わらせていただきました。その全てで、ゲストに思いっきり体験を楽しんでもらうことを一番大事にして設計・制作を行なったつもりです。今の時代、情報やメッセージが氾濫していますが、そうした中で、万博という物理的な場で物理的な体験の提供を通してメッセージを伝えることの意味を自問自答し続ける制作期間にもなりました。今回の万博は、様々な伝え方の実験場にもなったと思います。創り手として、様々な最先端の体験がしのぎを削る場に参加できたことは光栄であり、貴重な体験になりました。ですが、万博全体の有り様として、何らかのメッセージを本当に伝えることができたのか、空振りに終わっていないかという検証も、われわれの業界全体にとって有意義なはずです」(清水氏)。

<1>『ZONE4:大空へ』プロジェクト概要

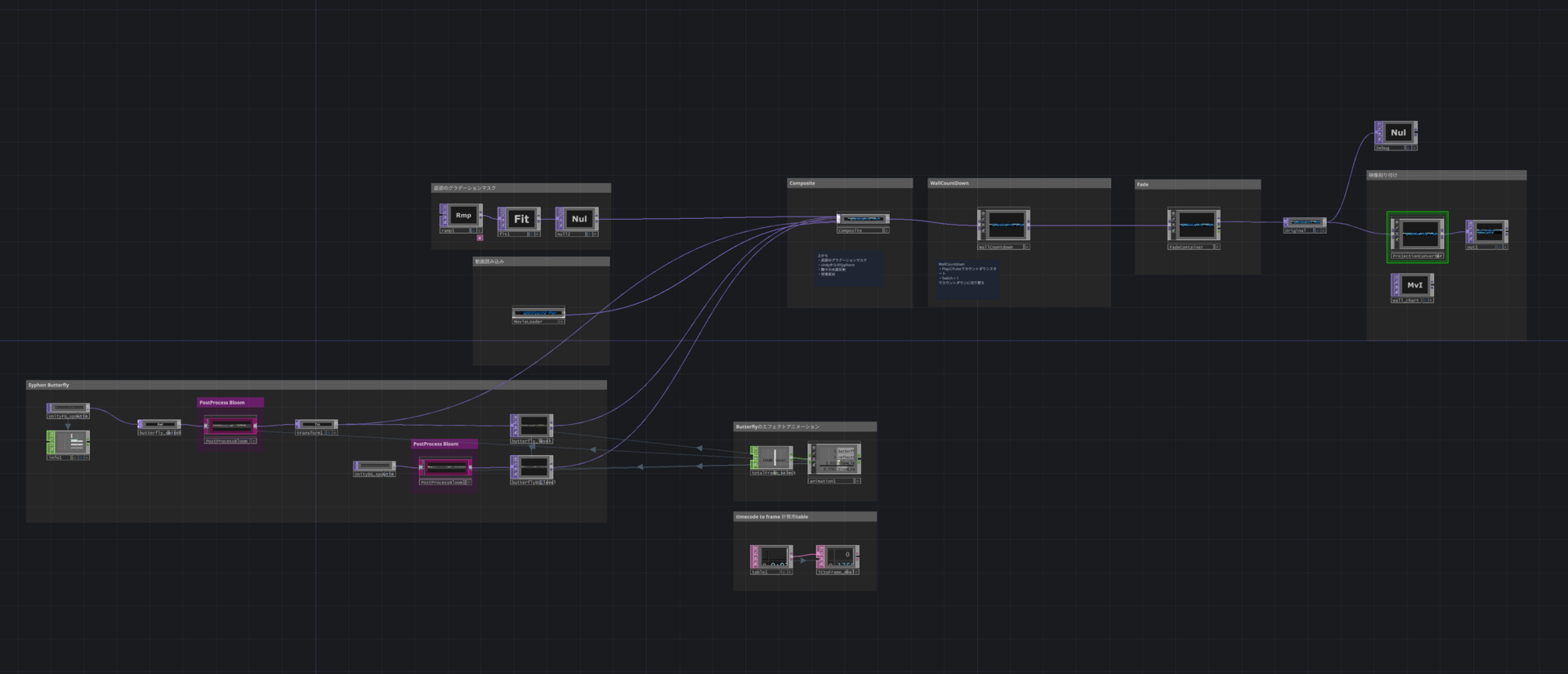

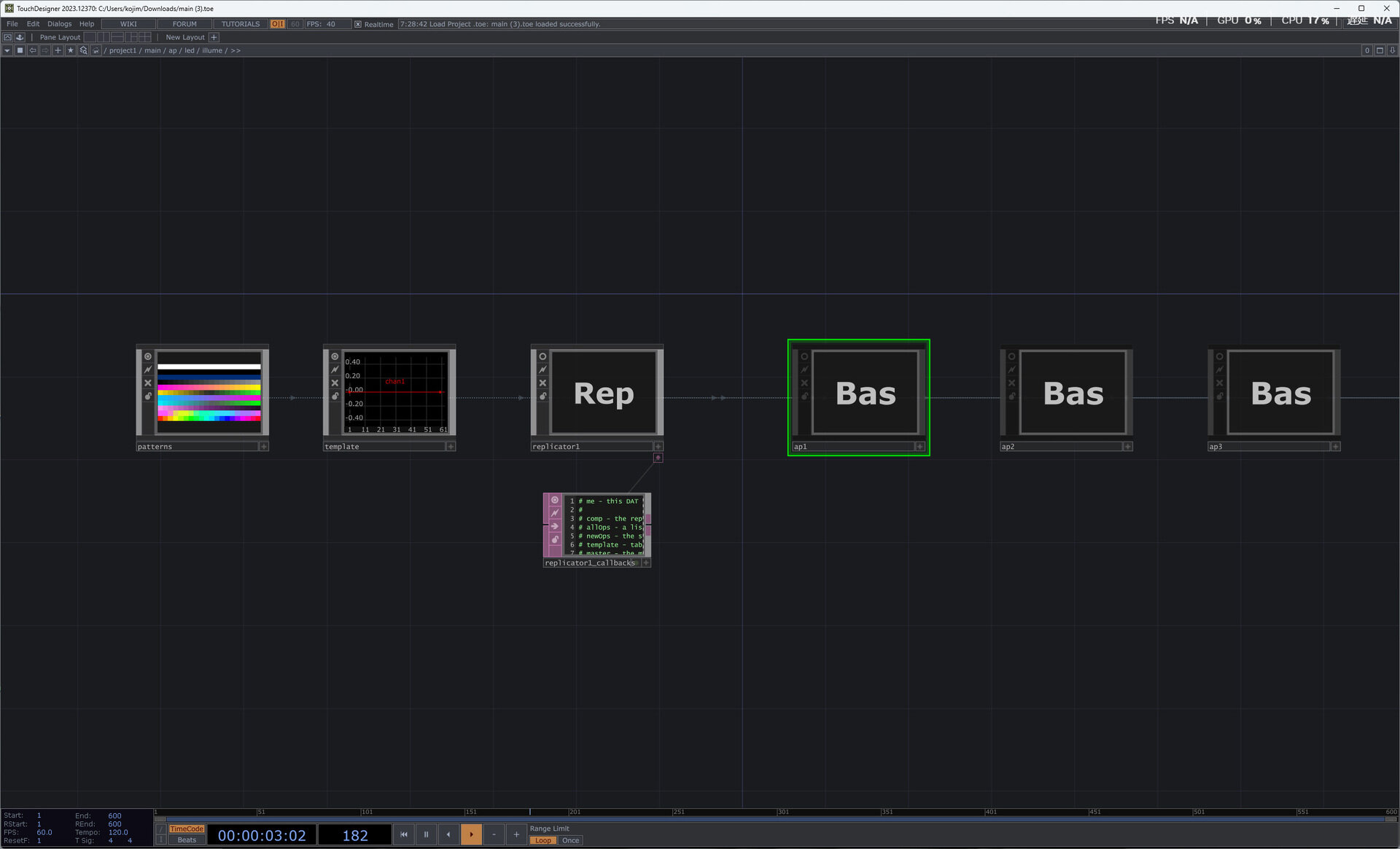

<2>映像の制御

<3>照明・音響・センサを一体化

▲ 現地での最終調整の様子。映像、ボルテックスリング、音響、LEDの演出を組み合わせながら調整されていった

INTERVIEW & EDIT_NUMAKURA Arihito