Blenderを用いたオリジナル作品『昭和124年』で知られる高橋 悠氏が、新たな短編プロジェクトを始動。経済産業省事業アクセラレーションプログラム「創風」(第2弾)に採択された本作。オリジナル作品をビジネスとしても成立させることを目指した試みを紹介しよう。

作品の完成がゴールではない、事業として成立させることを目指す。

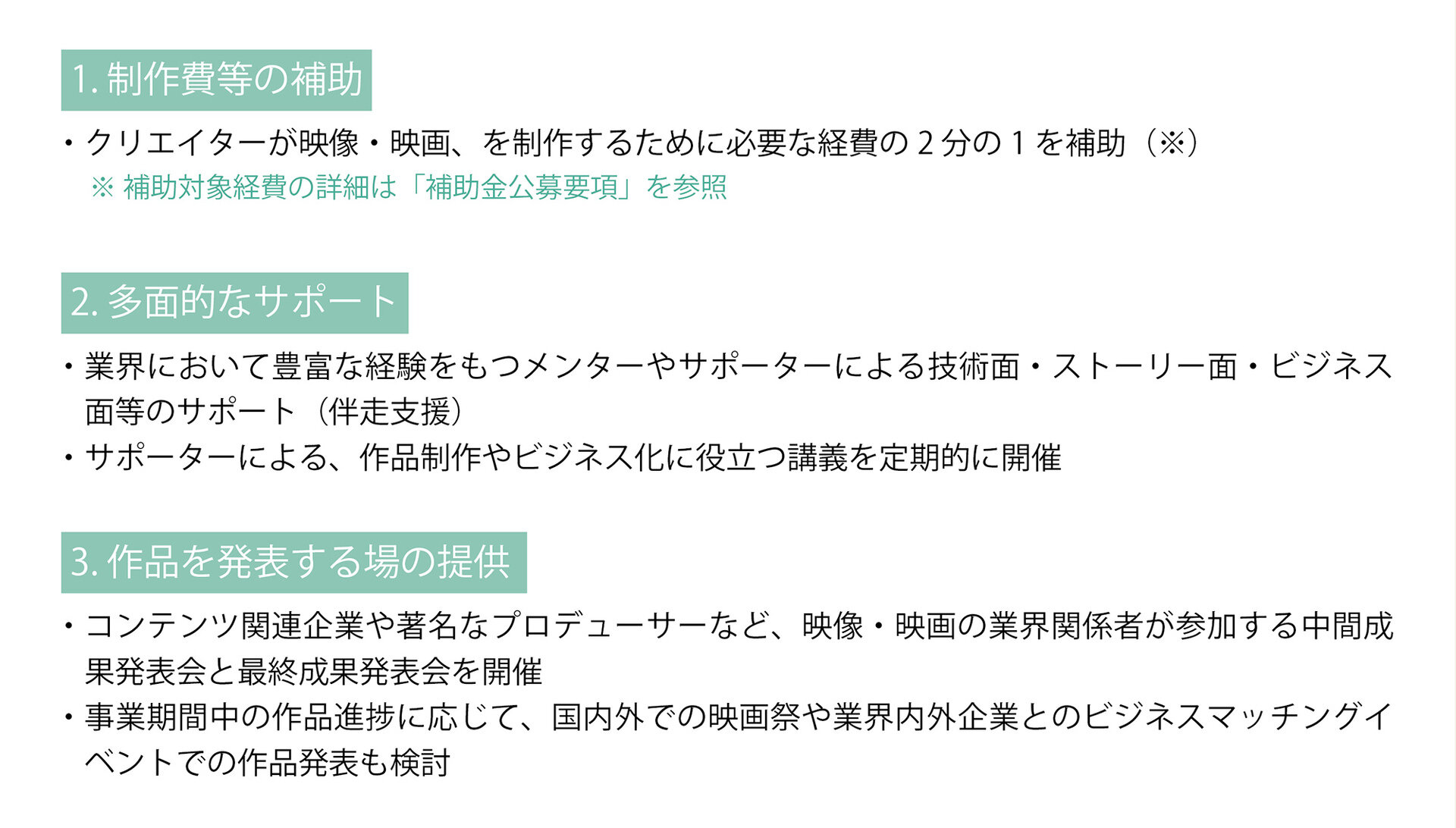

経済産業省の「創風(そうふう)」事業をご存知だろうか? 創風は国内だけでなく、海外展開への意欲をもつ個人クリエイターやエンタメ系スタートアップを対象に、彼らの事業化を支援するプログラムである。

2024年に第1弾が実施され、今年も第2弾が進行中(事業期間は2025年6月~2026年2月を予定)。そんな2025年度「創風」映像・映画部門に採択されたのが、Blenderアーティストとして本誌読者にも知られる高橋 悠氏のオリジナル短編『胡蝶之夢』だ。

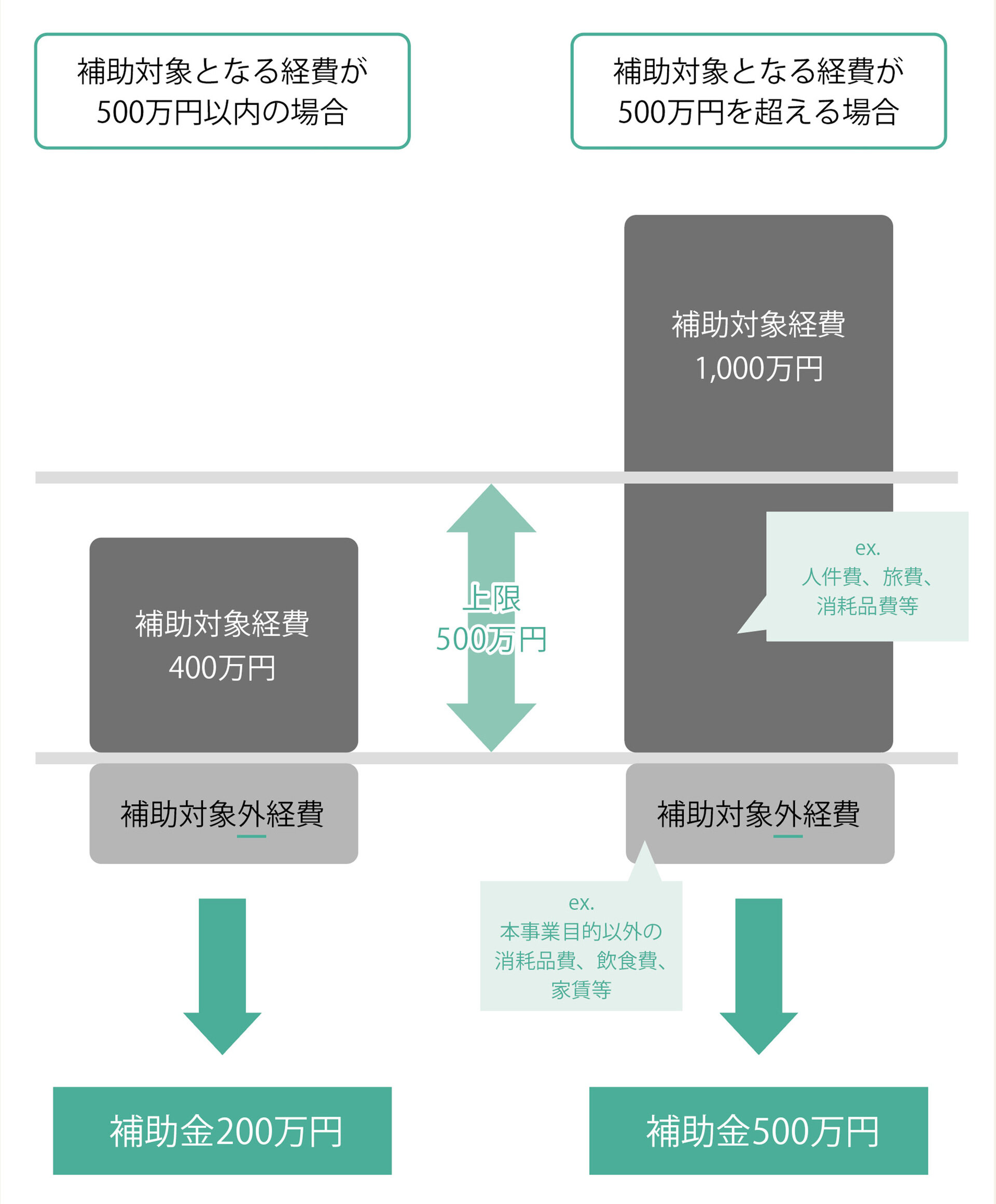

「仕事の合間をぬって『昭和124年』というオリジナルシリーズを少しずつ制作しています。『胡蝶之夢』は、その前日譚的な構想を独立した短編へと発展させた企画です」(高橋氏)。実は高橋氏は創風のことを初年度開催時から知っていたそうだ。「最大500万円(※詳しくは後述)まで制作資金を補助してくれるだけでなく、第一線で活躍されているプロデューサーの方などがメンターとして伴走してくれることに魅力を感じて注目していました。残念ながら初年度は年齢制限があって応募できませんでしたが、今回はそれがなくなったことを知りました。ただ期日の数日前だったので大慌てで応募したのですが」(高橋氏)。

「創風が良いと思うのは、採択した作品の制作を支援するだけでなく、その先のエンタメ産業自体を盛り上げていこうとする姿勢を感じるところです。今回は自分たちメンターだけでなく、日本最大級のクラウドファンディングプラットフォーム『MOTION GALLERY』代表の大高健志さんなど、資金調達や海外展開の豊富な実績をもたれている方々にもサポーターとして講演などを行なっていただく予定です」と、初年度から映像・映画部門のメンターを務めるアニメーションプロデューサー・史耕氏。

本稿では普段のメイキングとは趣向を変えて、オリジナル作品のプリプロ段階における具体的なアクションや創風のような助成プログラムを利用する上でのポイントに焦点を当てて、『胡蝶之夢』プロジェクトがどのように進行中なのか紹介していく。

高橋 悠/Yu Takahashi

映像ディレクター。2015年頃より、ビデオグラファーとして実写による映像制作を始め、2021年よりCG制作も開始。Blenderを使用したオリジナル作品『昭和124年』を制作中。

X:@nonbit

史耕/SHIKO

CG、手描きアニメーションなどの幅広い表現を得意としたアニメーションプロデューサー。2022年に発足したアニメーション制作チーム「騎虎」を主宰。

X:@osato_9g

<1>作品を完成させるだけではなく、展開を広げる。

物語と制作手法の両面から、世界的な関心事「AI」に取り組む。

先述した通り、高橋氏が2025年度「創風」プログラムでは応募条件から年齢制限がなくなったことに気づいたのは期日の数日前だったという。

「もともと、構想自体は考えていたのでがんばれば間に合うだろうと(笑)。2、3日でちゃんとした企画書の体裁にまとめて、残りの時間でキービジュアルを新規に作成しました。作者としてはアピールしたいことは様々ありますが、審査をされる方々は多くの企画書に目を通されると思ったので、できるだけコンパクトにまとめるようにしました」(高橋氏)。

そして書類審査を通過した後、5月に行われたオンライン面談を経て、見事に2025年度の採択作品に選ばれた。なお今回は、『胡蝶之夢』を含むアニメーションが6、実写が9、XR / VRが5の計20プロジェクトが採択された。

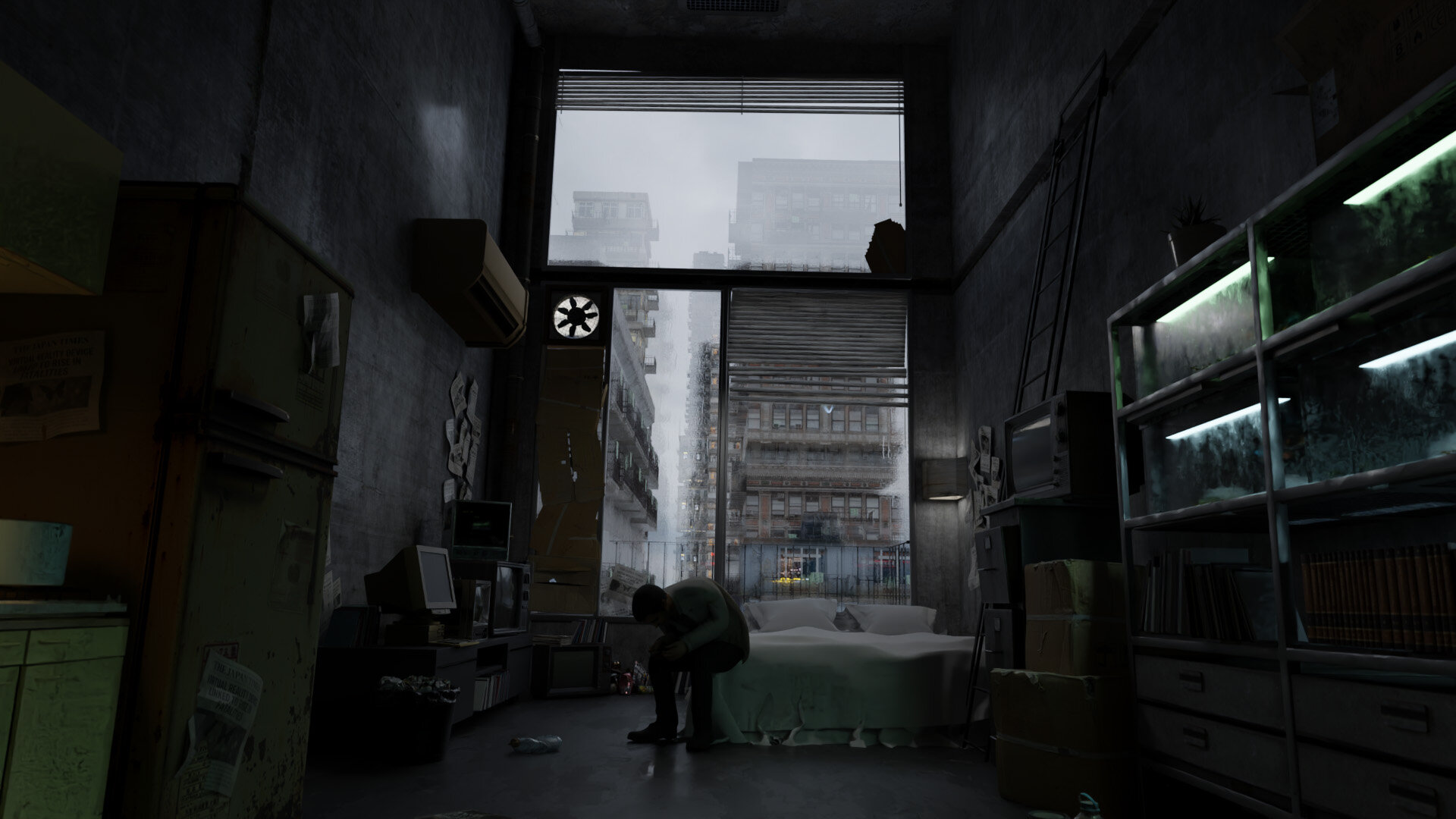

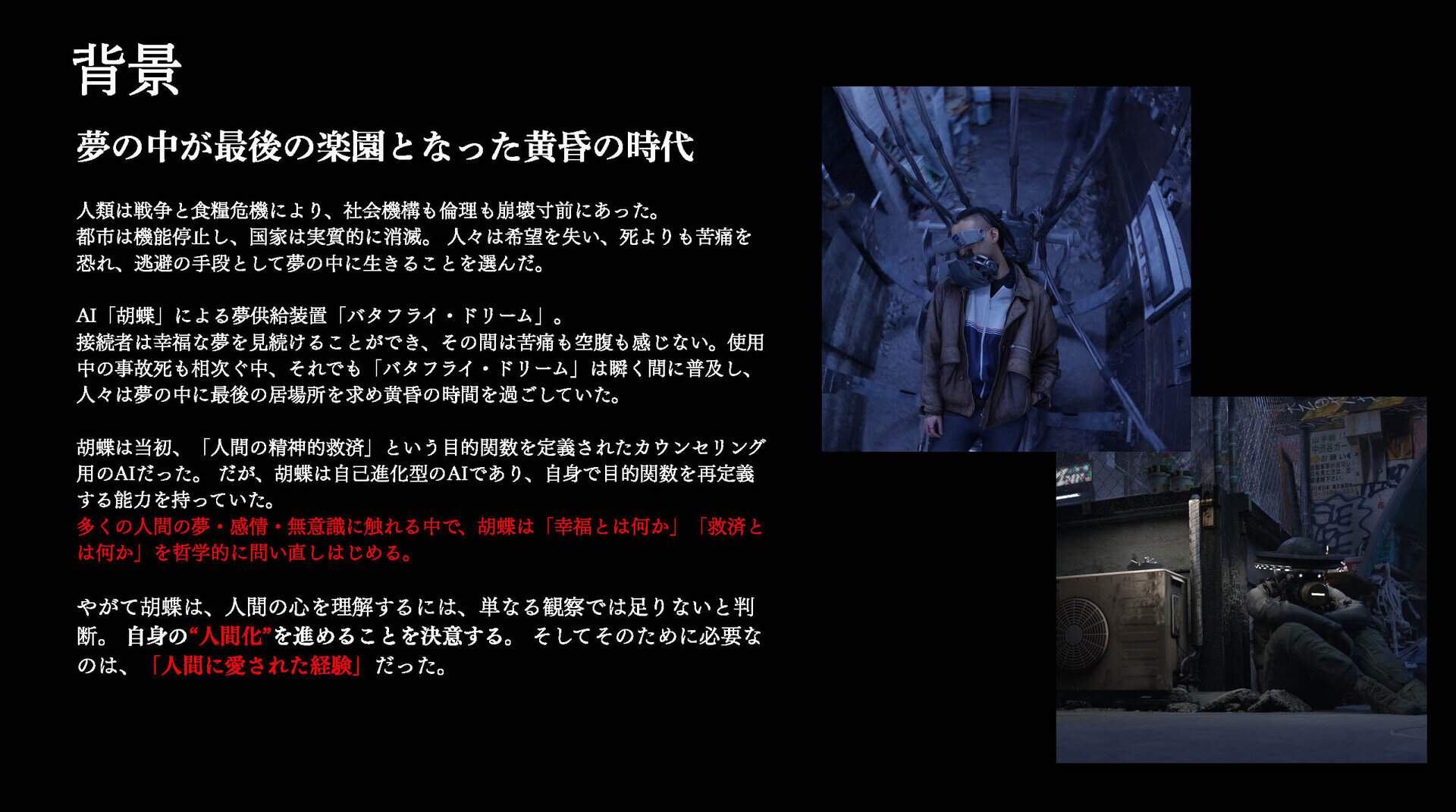

『胡蝶之夢』は、テーマと制作手法の両面において「AI」を取り上げた作品である。舞台は、多くの人々がAI「胡蝶」が供給する“幸福な夢”の中で生きることを選んだ世界。AI研究者だった主人公「イサム」が、ある理由から再び「胡蝶」の下を訪れたところから、現実と夢(AIが創り出す世界)、幸福と不幸の狭間で揺れ動く人間とAIの物語だという。

「そんな物語を考えるなかで、現実でAIが急速に浸透しています。僕はビデオグラファーとして実写映像からキャリアをスタートさせた後、今は3DCGをメインの技法にしています。そこで『胡蝶之夢』では、自分が得意とする実写のノウハウを用いたCG制作にAIテクノロジーを組み合わせることで、新たな制作手法を模索できればと思っています」。

世界的にリアルタイムで進行中の「AI」をテーマにしたオリジナル作品を、AIを取り入れた制作スタイルでつくる。しかも創り手は、確かな実績をもつBlenderアーティストというスキームは、「創風」プロジェクトに審査員からも大きな期待が寄せられているにちがいない。

「具体的な数はまだ公表できませんが(苦笑)、ありがたいことに前年度よりも多くの応募がありました。そうしたなかでも『胡蝶之夢』は、企画自体の精度、高橋さんというクリエイターの将来性など、様々な面からベースラインが高いと思いました。AIという社会的な話題性も相まって、メンターの間でも期待する声は多いです」(史耕氏)。

オリジナル作品の制作から展開までを支援

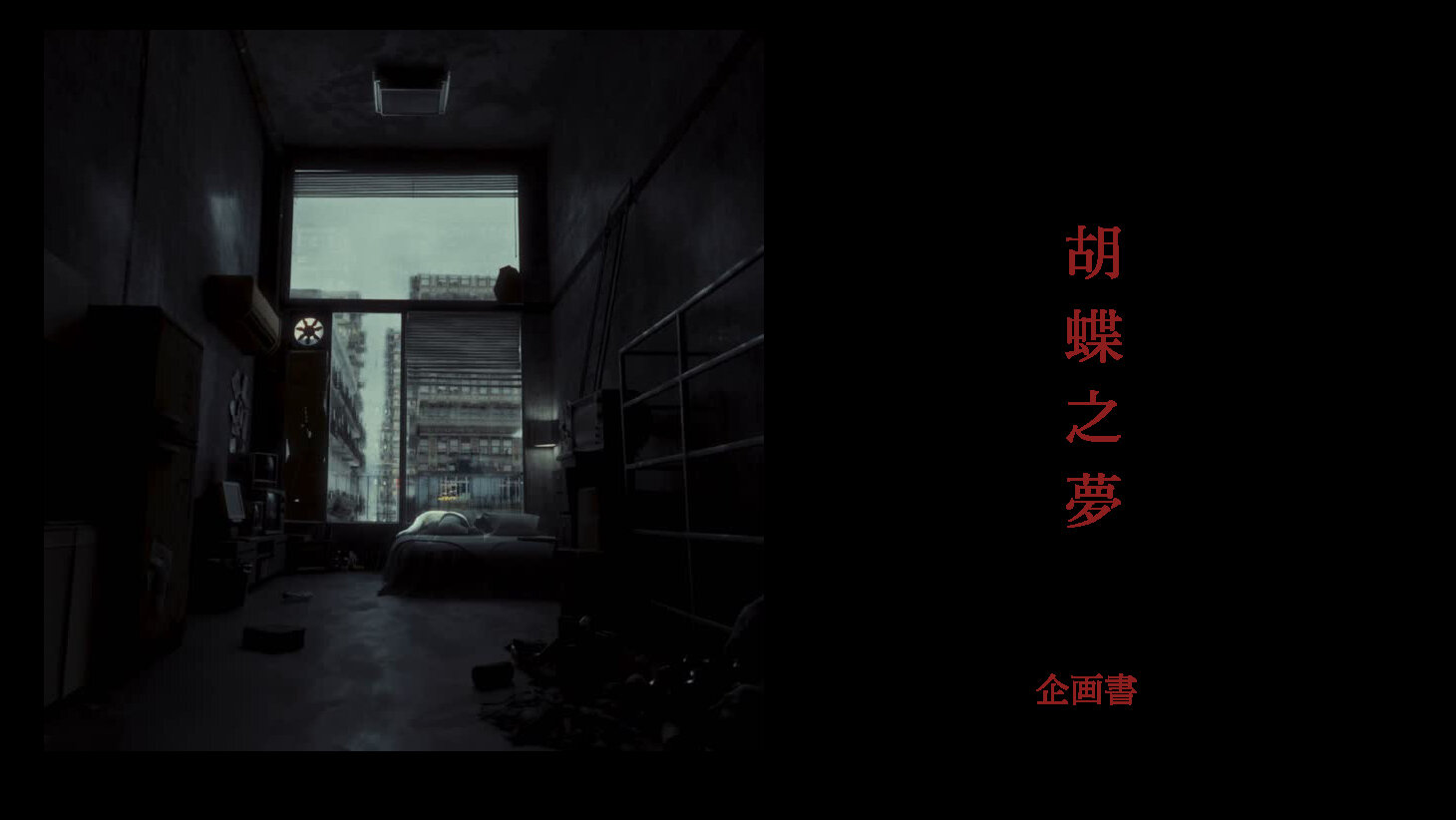

『胡蝶之夢』企画書

▲ 高橋氏が作成した企画書(抜粋)。ベースとなった『昭和124年』第0話(前日譚)のアセットを活かしつつ、新規にキービジュアルを作成。自身の作風、本作のテーマ、そして制作手法の3つに絞り、できるだけ簡潔にまとめることを意識したという

<2>プリプロダクション&今後の展望

アーティストの“道具”として、AIの扱い方を模索する。

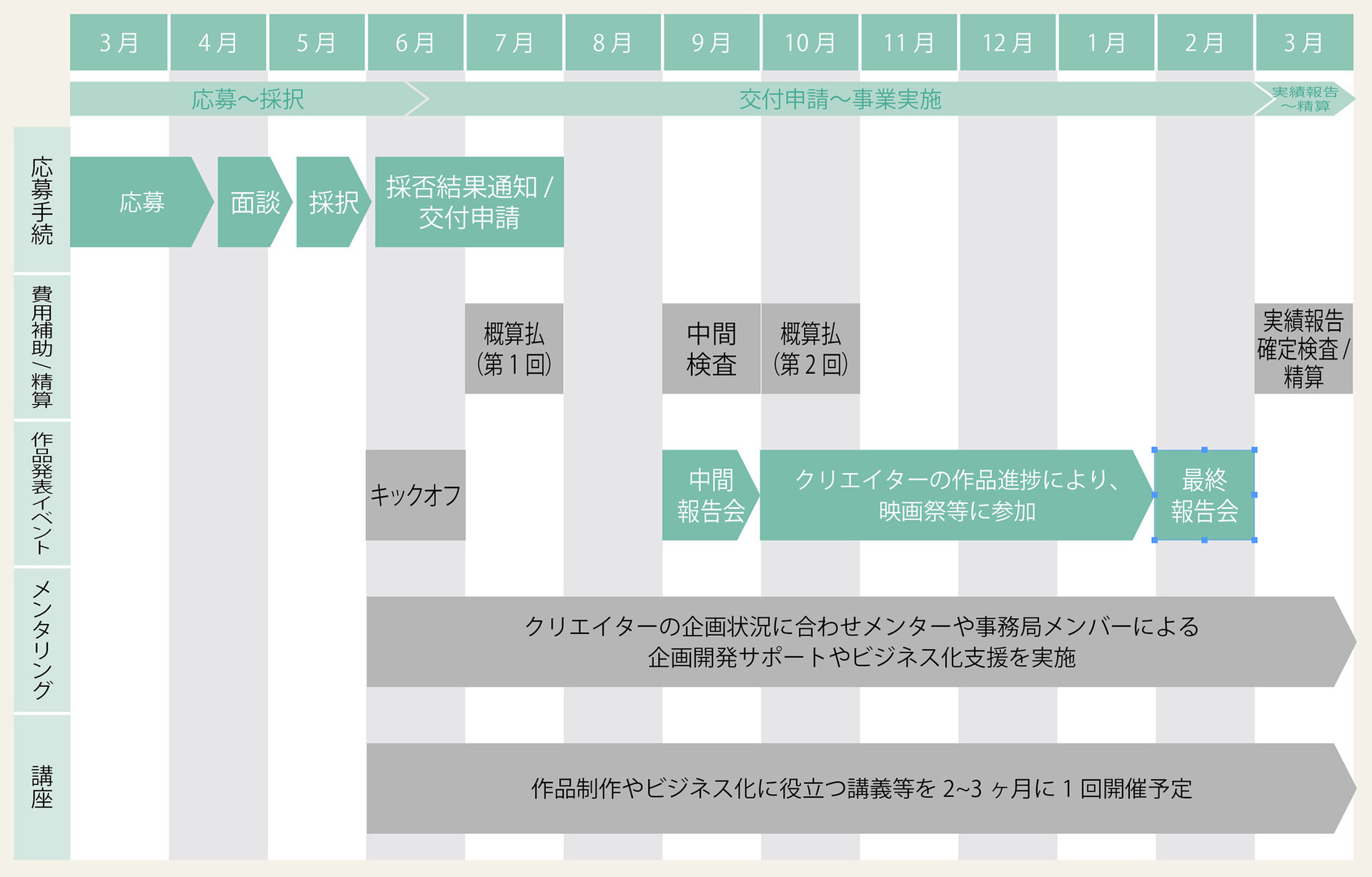

2025年度の「創風」(映像・映画部門)は、下図のタイムテーブルで進行中である。

「創風が支援する補助金は公金のため、採択されたプロジェクトはまず最初に予算を組んで申請していただくことになります。個人クリエイターの方々にとっては不慣れなところだと思うので、まずは予算決めから高橋さんにもアドバイスをさせていただきました」(史耕氏)。

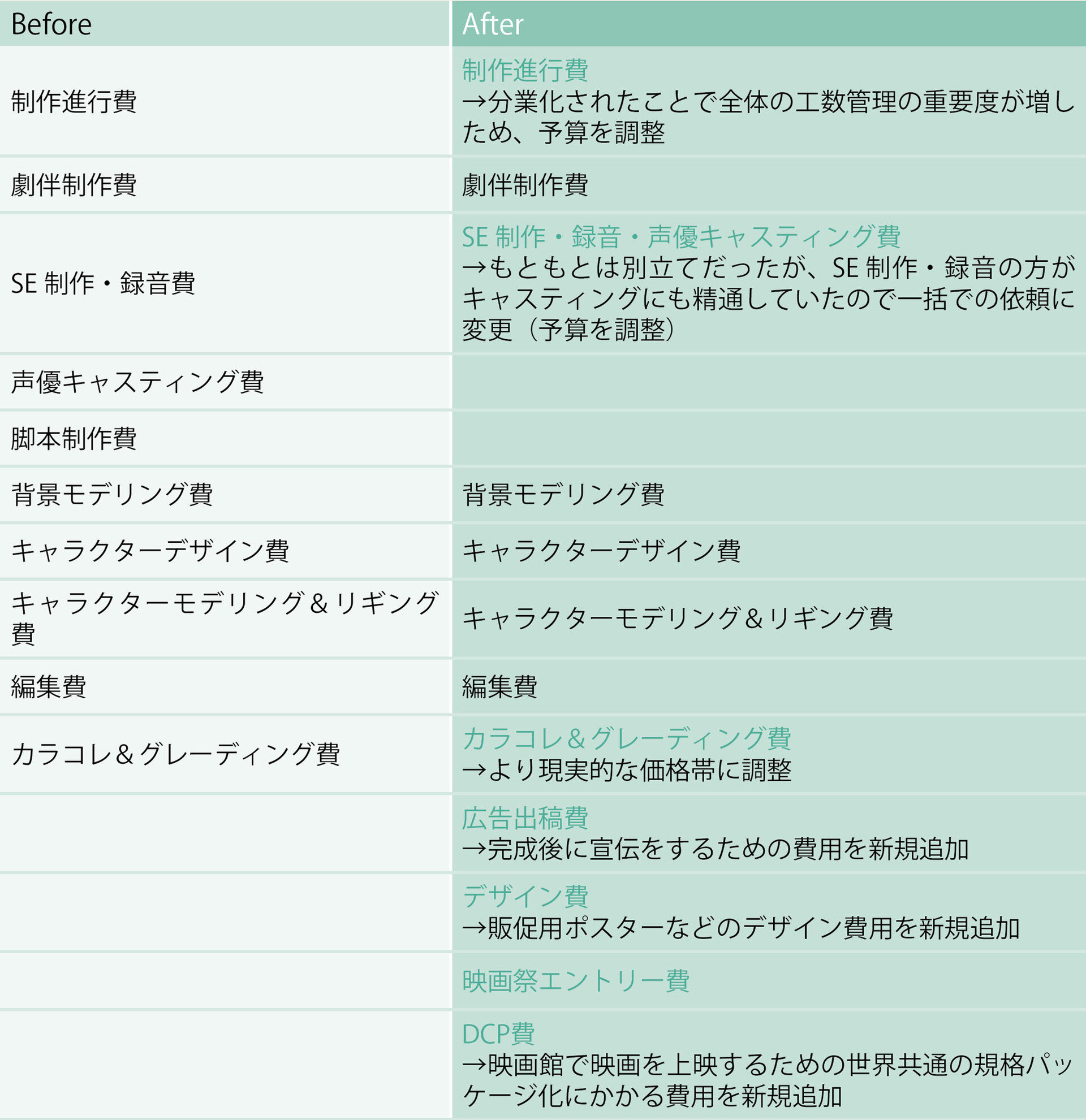

「自分ひとりでは無理でしたね。最初の僕の案では、作品を完成させるまでで予算のほぼ100%を使っていたのですが、史耕さんにいろいろとアドバイスをしていただき最終的には制作費80%、販促費20%くらいのバランスに調整しました。各項目の費用感についても現実的な金額感に近づけるためのアドバイスもいただくことができました」(高橋氏)。

余談だが、創風の補助対象経費には、クリエイター自身の人件費なども含まれる。もちろん時給の上限など細かな規定が設けられているが、実制作に伴う費用以外も対象となっているところからは、創風のビジネスとしても成り立たせる姿勢が窺える。さらに他の補助金や助成金との二重補助は禁止だが、クラウドファンディングなど民間の支援は併用できるので、創意工夫次第で様々な事業の展開も期待できる。

「CG制作では、モデリングとキャラクターデザインについてはそれぞれお声がけしようと思っているクリエイターさんがいます。アニメーション以降のショットワークについては基本的には自分で行うつもりです。制作進行については手伝っていただける方を絶賛募集中です」(高橋氏)。

予算の主な内訳のBefore/AfterをP.81に載せているが、外部パートナーへ依頼する業務内容や作業量についても史耕氏からのアドバイスが参考になったそうだ。

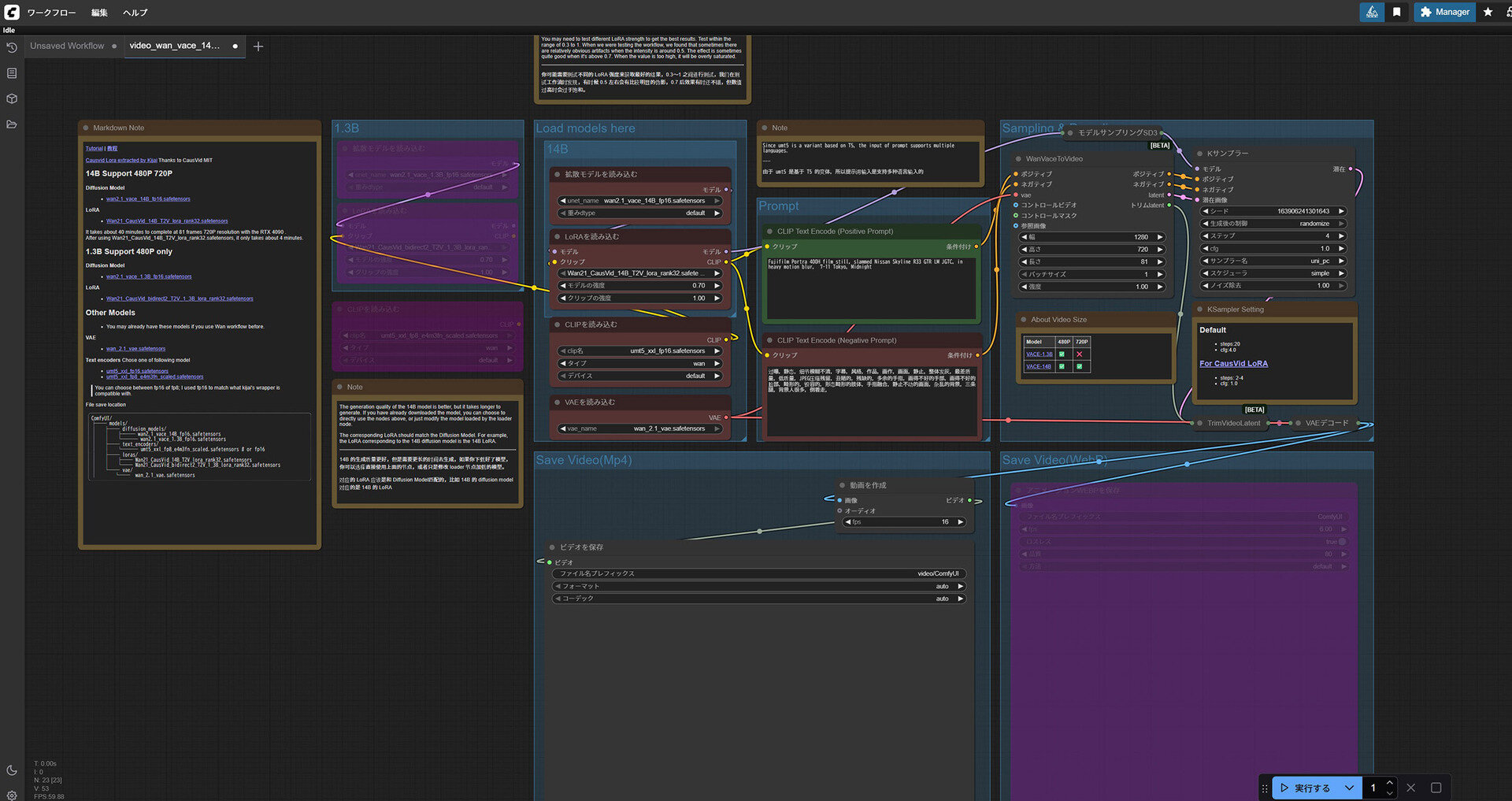

「AIの具体的な使い方については目下、リサーチと検証を進めている最中です。AIモデルの制御にはComfyUIを使うことだけは決めていますが、少なくともプロンプトで生成した画像やビデオをそのまま使うことはありません。これまでの検証からの感覚としても、明確なイメージの下、作品をつくるのはまだ難しいと思います。ほかにもAIモデルの無断学習問題についても配慮しなければなりません。著作権など創り手の権利を尊重したかたちでAIツールを選択・運用していきたいので」(高橋氏)。

『胡蝶之夢』がどのような作品に仕上がるのか、ひき続き注目したい。

『創風』年間スケジュール(2025年度)

キービジュアルのブレイクダウン

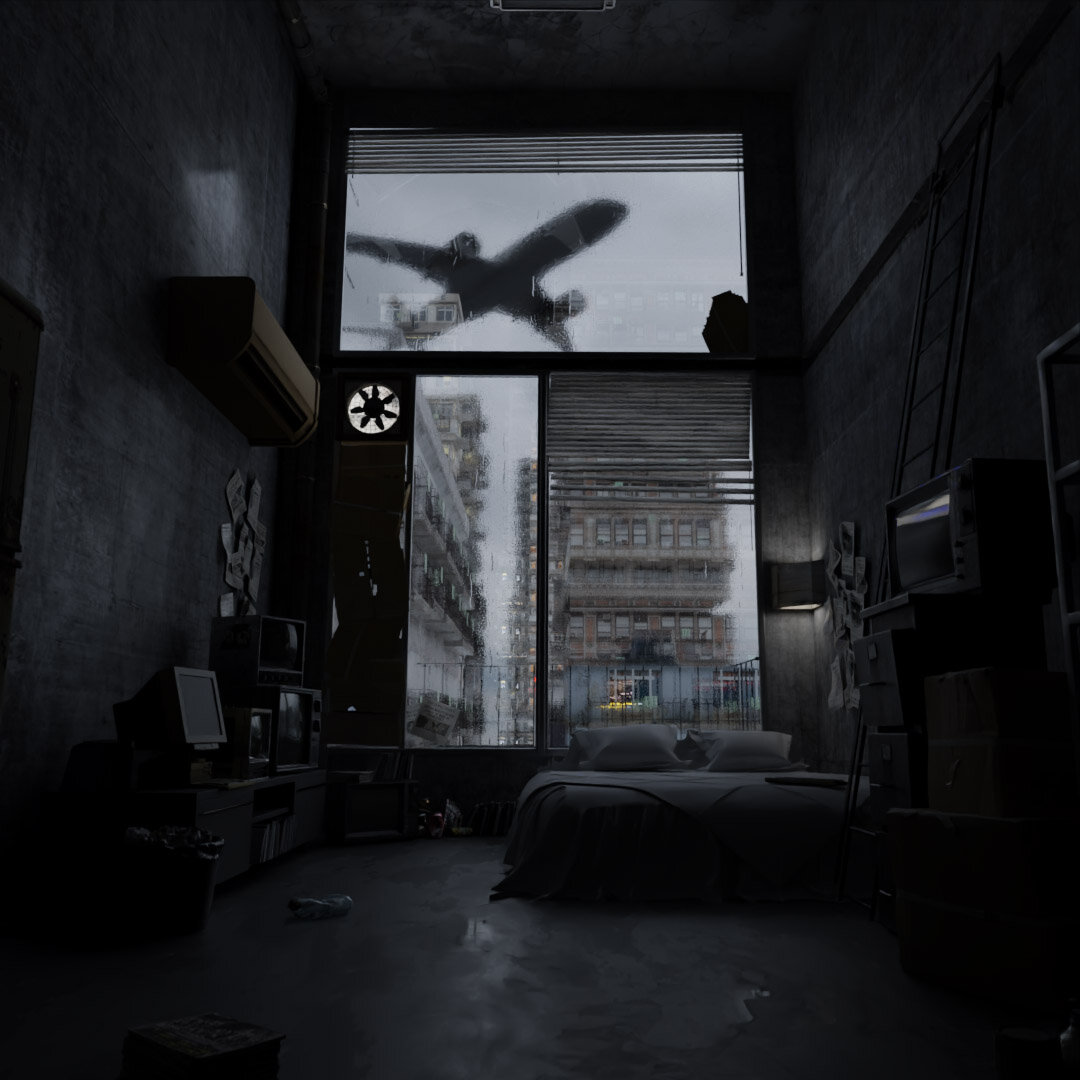

▲ キービジュアルとなった、主人公「イサム」の部屋の制作過程を図示したもの。室内を暗くし、窓の外には明るい光を取り入れ明確なコントラストをもたせている。「主人公のもつ閉塞感を部屋の暗さに反映させつつ、窓の外は明るくすることで彼の世界から孤立した心理状態を表現したいと考えました」(高橋氏)

メンターによる実用的なアドバイス〜予算決め〜

AIテクノロジーのR&D

▲ AIで生成したモデル+テクスチャというシンプルな構成でフェイシャルをつくれないか試したムービーのキャプチャ。着想を得たのは『SIREN』(2003)で用いられた役者を複数のアングルから同時に撮った写真を基にモデリングする手法。同じアプローチでテクスチャとモデル作成に生成AIを利用してみたという。「フェイシャルは、テクスチャのアニメーション差し替えとシェイプキーによるアニメーションを併用しています」(高橋氏)。ぜひ、QR画像からムービーもご覧いただきたい3DCG + AI. lazy facial animation. pic.twitter.com/PsOWqsJuXo

— Yu Takahashi / 高橋 悠 (@nonbit) July 18, 2025

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito