2025年11月5日から16日にわたり、新潟県長岡市でメディアアート展『VideoListening2025』が開催された。今年で2回目となる本イベントはデジタルモーショングラフィックス黎明期から活動を続けるメディアアーティスト・山本信一氏(長岡造形大学デザイン学科教授)がディレクターを務めており、モーショングラフィックスやインスタレーションアート、イマーシブなライブパフォーマンスといったデジタル・クリエイティブを様々なかたちで体験できる試みである。本稿では11月16日に長岡造形大学が催されたオムニバス・ジャパンのデジタルアーティストたちによる2つのトークセッションをレポートする。

ビジュアルデザイン領域では、3D OOHやイマーシブの需要が増えている

オムニバス・ジャパン(以下、OJ)のスタッフたちが登壇した講演は「モーショングラフィック・アーティストトーク」「画像生成AIプレゼンテーション」という2つのテーマで行われた。1つ目のアーティストトークに登壇したのは、2025年に結成された映像クリエイティブユニット「Alumni(アルムナイ)」の河上裕紀氏と岡 翔三郎氏。映画やドラマのタイトルバックやMV、さらにはインスタレーションやサイネージといったモーショングラフィックスを活用した映像コンテンツを中心に活動する両氏の代表作をふり返りながら、今後さらなる成長が期待される3D OOH(※Out of Home、屋外広告)やイマーシブコンテンツをどのように手がけているのかが紹介された。

まずは河上氏が自身の代表作を紹介していった。河上氏は、神奈川工業高等学校のデザイン科でビジュアルデザインを専攻した後、多摩美術大学デザイン学科へ進学。芸術コースCGI専攻で映像制作を学んだことから、2008年の就職活動にてOJのCG部を希望したそうだが、不採用になったのだとか。

Alumni/河上裕紀(以下、河上):

CG部では不採用だったのですが、その代わりにコンポジターとして内定をいただけたのでなんとか滑り込めました(笑)

入社してから5年ほど、コンポジターとして『悪人』や『るろうに剣心』などの映画案件を中心にショットワークやタイトルバックの制作に携わっていました。2013年に今も所属しているデザインチームへ異動となり、2Dのモーショングラフィックスをベースとしつつ、3DCGを取り入れたタイトルバックデザイン、企業CIなどのモーショングラフィックスなどの制作を手がけています。案件によっては企画・演出も手がけています。

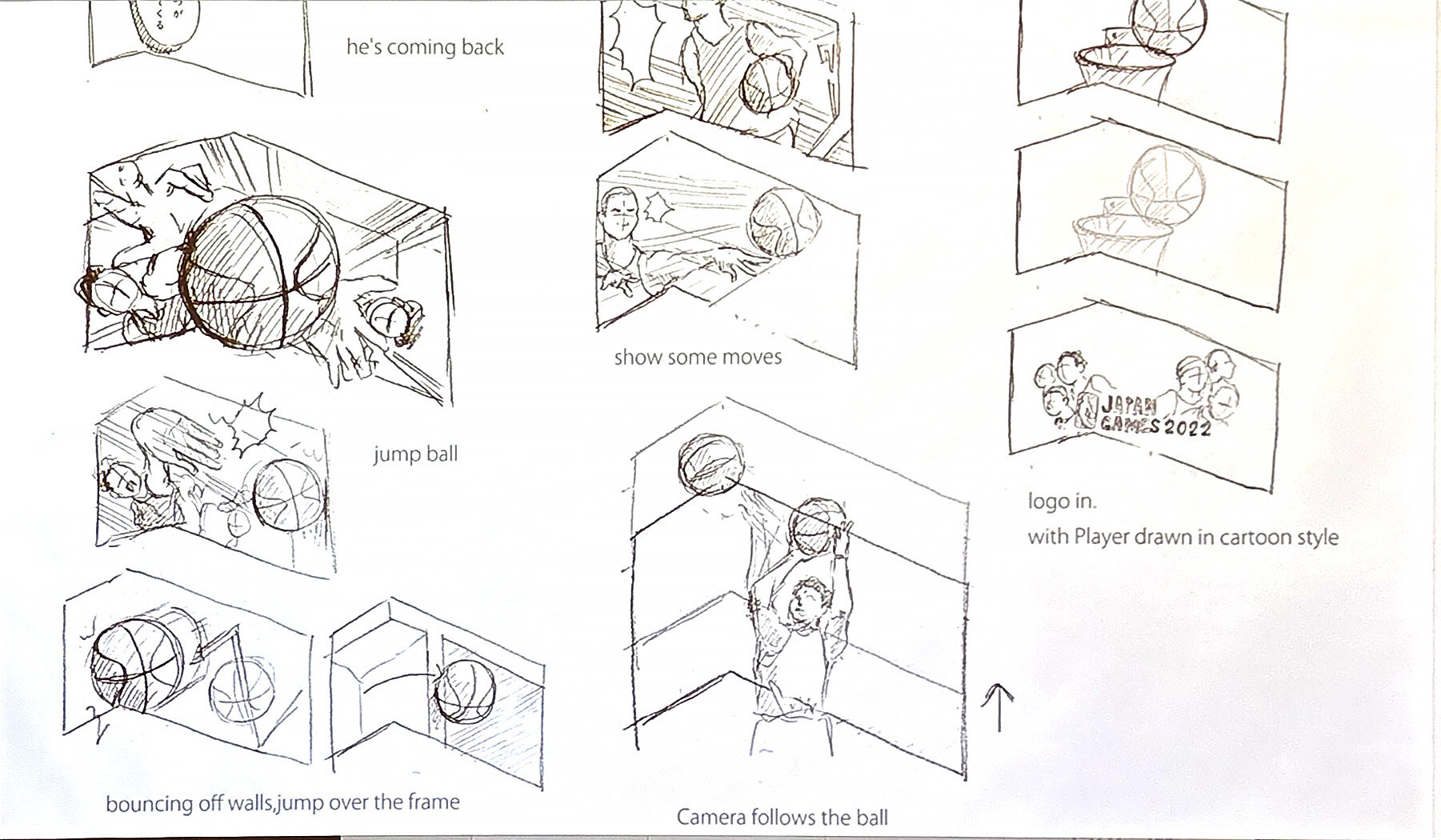

▲ クロス新宿ビジョンで公開された「NBAジャパンゲームズ2022」の3D OOH。河上氏の発案により、日本では『SLAM DUNK』などのバスケ漫画の人気が高いことから八村 塁選手などのNBAスターたちがコミックタッチで表現された。「3D OOHに漫画という2D表現をあえて取り入れることで面白い表現になることを目指しました。さらに映像に加えて、ビルのラッピングデザインも担当させていただきました」(河上氏)新宿東口のクロス新宿ビジョンに #NBAJapanGames の3D動画広告が登場‼ 漫画の世界でありながらコマを飛び出る演出に注目です #TeamNBAJP pic.twitter.com/ekCJgzwUzV

— NBA Japan (@NBAJPN) September 26, 2022

さらに渋谷センター街「Pandra Vision」のオープニング時に公開されたオリジナルコンテンツ『モンスターアイ』や赤坂BLITZの事例などが紹介された後、superSymmetryメンバーとしてオリジナル作品もコンスタントに手がけている河上氏がディレクションしたスペースシャワーTVのステーションID『Joy, anger, sadness, and amusement.』が紹介された。

河上:

自分のアーティスト的な活動に協賛していただくかたちで実現した企画です。

「全ての人生にはサウンドトラックがある」というコンセプトの下、制作された一輪の花をひとりの人間の一生に見立てて、高年期、壮年期、青年期、幼年期という4編から成るシリーズ作品で、僕は壮年期を担当しました。

リアルな一輪の花の周りを何周もしながら撮った実写映像に対して3DCGモーショングラフィックスを組み合わせた作品

DIRECTOR:河上裕紀(オムニバス・ジャパン)

CAMERA : 山田晃稔(OND°)

VFX Producer:小林英樹(オムニバス・ジャパン)

MUSIC:ROTH BART BARON『U b u g o e』

企画:發田新芽(SPACE SHOWER NETWORKS INC.)

最近は16:9などのスクリーンやモニターの画角に限定されない、イマーシブ系の案件が増えているという河上氏。その例として、DMMかりゆし水族館「はいさいゲート」向けコンテンツと、ヤマハの体験型ブランドショップ「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい」内にある「Music Canvas」向けコンテンツが紹介された。

ヤマハミュージック 横浜みなとみらい「Music Canvas」

『Sound Aquarium』(2024)

水の中を音の粒が浮遊するような、柔らかな流れをもったグラフィックの映像空間。「AI Duo Piano」の鍵盤を叩くと、そこに波紋のようなグラフィックが表れ、音に合わせて「いま生まれた波紋」と、「少し前にうまれた過去の波紋」が時間と共にゆっくりと消えていく中で重なり合い、数理的な美しい形状をつくり出す。音楽の持つ「余韻」と「調和」を可視化したイマーシブコンテンツ。

Producer:大田 俊吾(MONTAGE)、加賀美 正和(OMNIBUS JAPAN)

Creative Director:山本信一(superSymmetry)

Composer:杉本 佳一(FROLICFON)

Technical Director:赤川 智洋(A-KAK)

Director:河上 裕紀(superSymmetry)

Creative Technologist:瀬賀 誠一(superSymmetry)

Digital Artist:青木拓也(superSymmetry)

コンポジターとしての経験を活かし、モーショングラフィックスの中に3DCGを巧みに取り入れた表現を得意とする河上氏。

河上:

実制作だけでなく企画や演出を担当する場合も、自分の手を動かして頭の中のイメージを具体化することができることが自分の強みだと思っています。そのことが新しいデバイスやテクノロジーを用いた案件の企画を提案する上でも役立っています。

全てをAIでつくるのではなく、実写や手描きなど人の手が介在した創作にこだわる

続いて、岡氏の代表作が紹介された。河上氏と同じく岡氏も2008年に多摩美術大学を卒業後、OJに入社。ここでお気づきの読者もいると思うがユニット名「Alumni」は、両氏が同級生であることにちなんだものだ。

Alumni/岡 翔三郎氏(以下、岡):

僕は、テレビ番組系のエディターとしてキャリアをスタートさせました。その後、2015年にデザインチームへ異動となりモーションデザイナーやディレクターとして活動するようになりました。

現在、個人の仕事ではMVや番組OPを手がけることが多いのですが、Alumniでは3D OOHや都市型プロジェクションマッピング、イマーシブ空間演出といった新しい映像表現に取り組んでいます。

『LIFE』(2022)

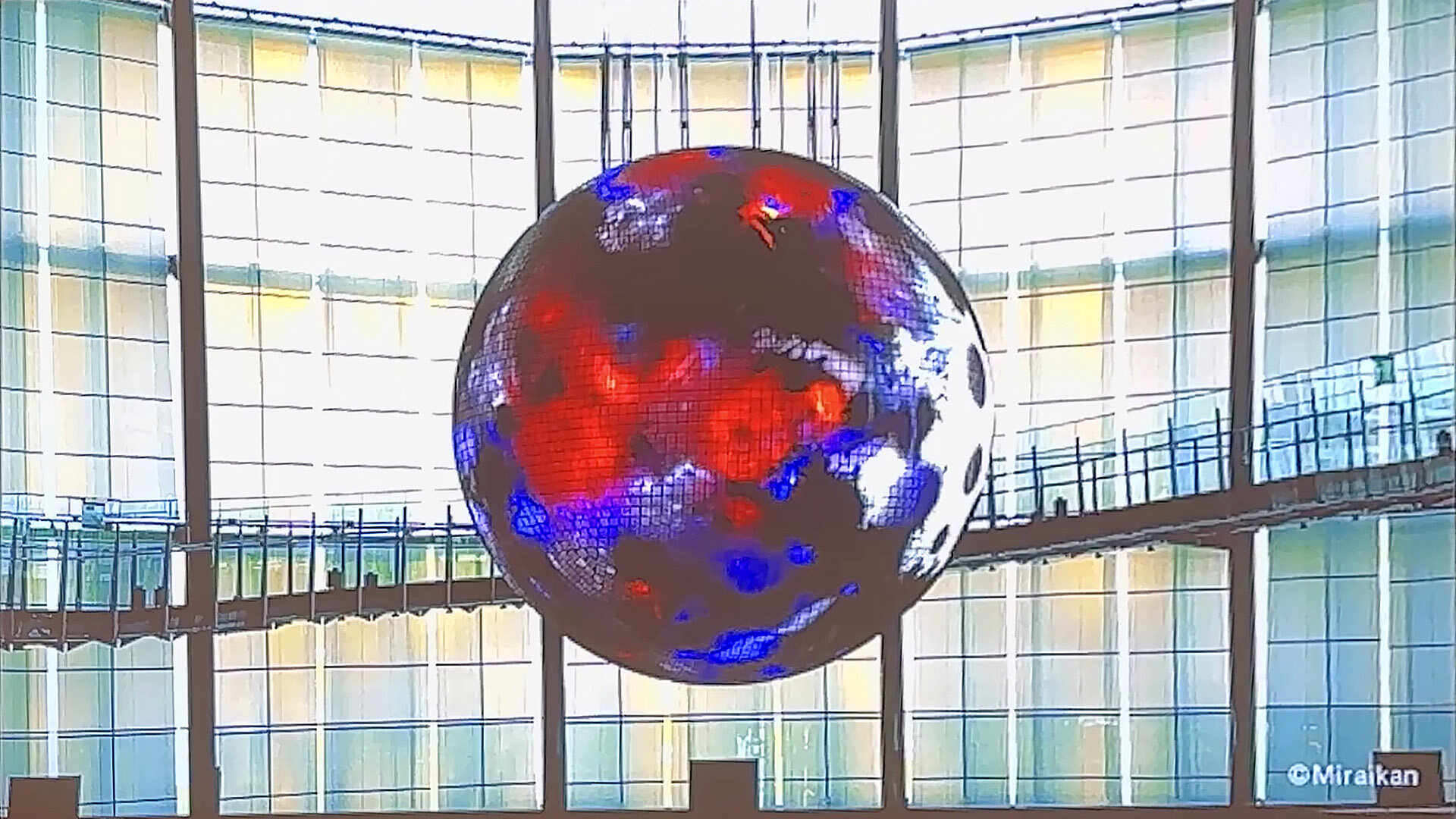

地球型ディスプレイ「ジオ・コスモス」の約10年ぶりとなる大規模改修を機に制作されたステーションブレイク。岡氏は、リードアーティストとして企画構成から仕上げまでを担当した。

Lead Artist: Shozaburo Oka

Music: Keisuke Tsukamoto

Executive Producer: Kazuhiro Imamura

Producer: Kei Hisamatsu

Technical Producer: Mitsuru Omori

Color Management: Ryo Tokura

Color Grading: Satoru Tanaka

Geo-Cosmos

Miraikan

DENTSU INC.

Mitsubishi Electric Corporation

Go and Partners,Inc.

GK Tech Inc.

©Miraikan

権利等との兼ね合いから具体名は記せないのだが、岡氏は国民的に人気のあるボーイズグループ複数のMVを手がけている。

講演内で紹介されたアニメーション作品では、キャラクターデザインも自身で手描きするなど、美大出身という強みを活かし、アナログとデジタルを分け隔てなく活用するスタイルが岡氏の作風である。

岡:

3DCGで仕上げるときでも、まずは手描きのスケッチでアイデアをふくらませたり、イメージを固めるようにしています。

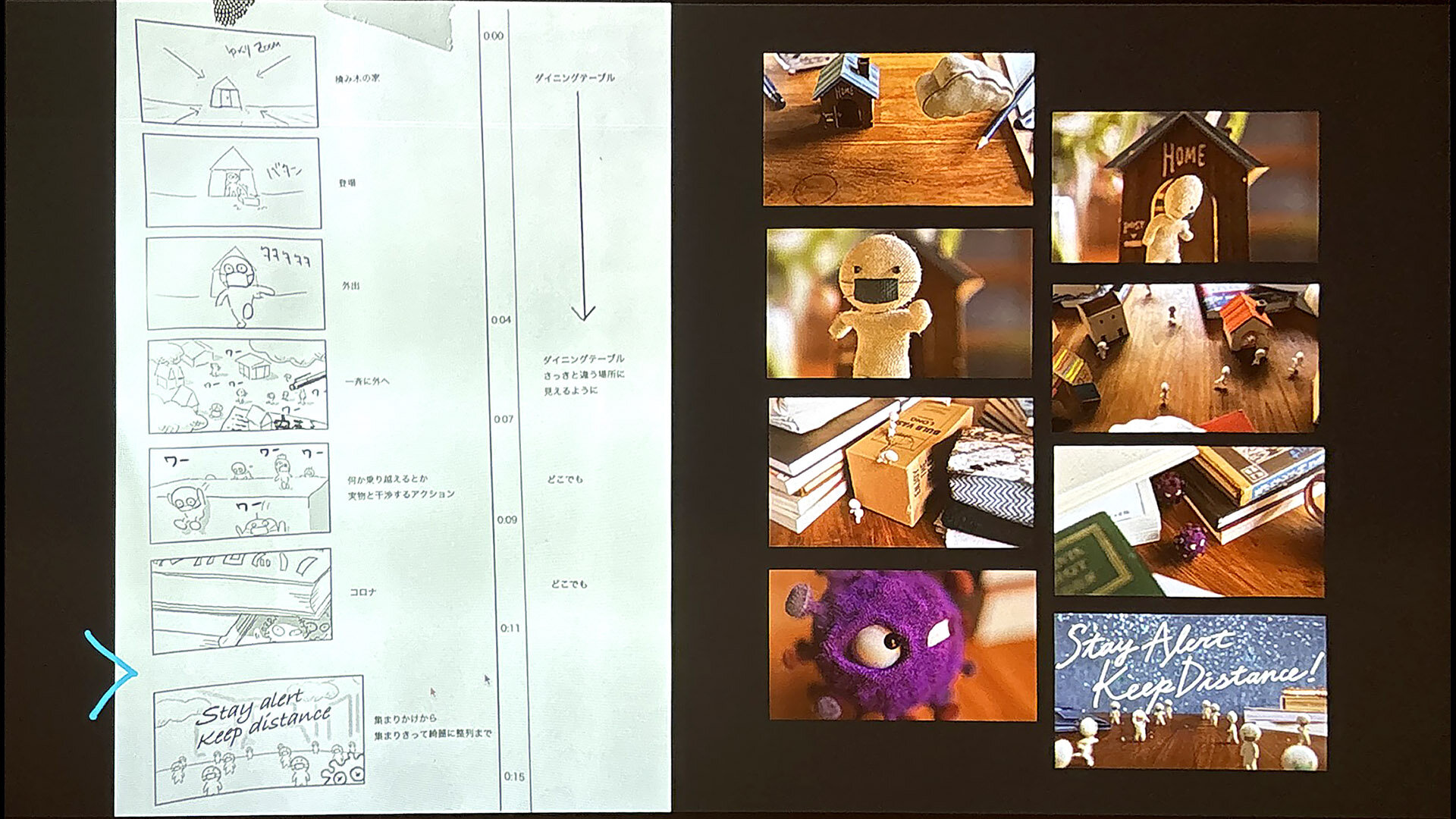

アナログとデジタルの二刀流が持ち味の岡氏。その作風が存分に発揮されたのがOJのオリジナル短編アニメーション『STAY ALERT』だ。

岡:

会社から自主制作の許可をいただいて2021年に制作したものです。全工程を自宅からリモートで行いました。

COVID-19のデルタ株が出始めた時期だったので、世の中の警戒感の緩みに対する注意喚起をコンセプトにつくりました。キャラクターアニメーションと、小さな家や浮かぶ雲などのオブジェクトは3DCGで作成し、その他の要素は自宅のダイニングテーブルで撮影しました。

医療従事者の方への応援を込めて、ブルーの色遣いが目に止まりやすいようにデザインされた。

Director: Shozaburo Oka

Music: Keisuke Tsukamoto

©Omnibus Japan Inc.

そしてAlumniの活動実績が紹介された。先述した通りAlumniでは都市空間における映像表現を主に手がけており、まずは2025年3月に中池袋公園で開催されたプロジェクションマッピングイベント『ANIME TOKYO NIGHT』が紹介された。

『ANIME TOKYO NIGHT』(2025)~ 開催終了のお知らせ ~

— 【公式】ANIME TOKYO NIGHT (@animetokyonight) March 25, 2025

2025年の全日程が幕を閉じました。

足を運んでくださったみなさま

本当にありがとうございました。

本イベントがお越しいただいた皆様に感動を届け、

素敵な思い出になっていれば嬉しく思います。

また、どこかの夜空の下でお会いしましょう。#ANIMETOKYONIGHT… pic.twitter.com/jxlBAarAtX

中池袋公園に隣接するHareza池袋「としま区民センター」の外壁に、『ダンダダン』『葬送のフリーレン』『WIND BREAKER』『【推しの子】』という4作品のプロジェクションマッピングが投影された

岡:

4作品とも提供された素材は全て2Dでした。それらの平面的な素材をビル壁面の立体的に形状に合わせて立体感のある映像に仕上げるのかが求められました。

具体的には「ビューポイント」(観客が見る上で最適な位置)を3Dシーン上で決めて、そこから投影用のCGカメラを配置してレンダリング。そして、現地でのキャリブレーションで細かく調整するというながれで制作しました。

長岡造形大学/山本信一氏(以下、山本):

この案件で投影するビルの壁面には凹凸が多いため、プロジェクションマッピング的にはアウェイな環境だったと思います。3D OOH案件では、現場のキャリブレーションが最終的なクオリティに大きく影響します。

——続いて紹介されたのが、Netflix映画『新幹線大爆破』オープニング映像。通常の映像制作の案件だが、新幹線車内やキャストの3Dスキャンを取り入れた大がかりな制作になったため、Alumniとして取り組んだようだ。

河上:

撮影現場にお邪魔させていただいて、休憩時間を使って演者さんと車内の3Dスキャンを行いました。そのデータを素材として、点群データをパーティクルアニメーションとして表現するなど、タイトルバックとしてインパクトを出していく方向でブラッシュアップしました。

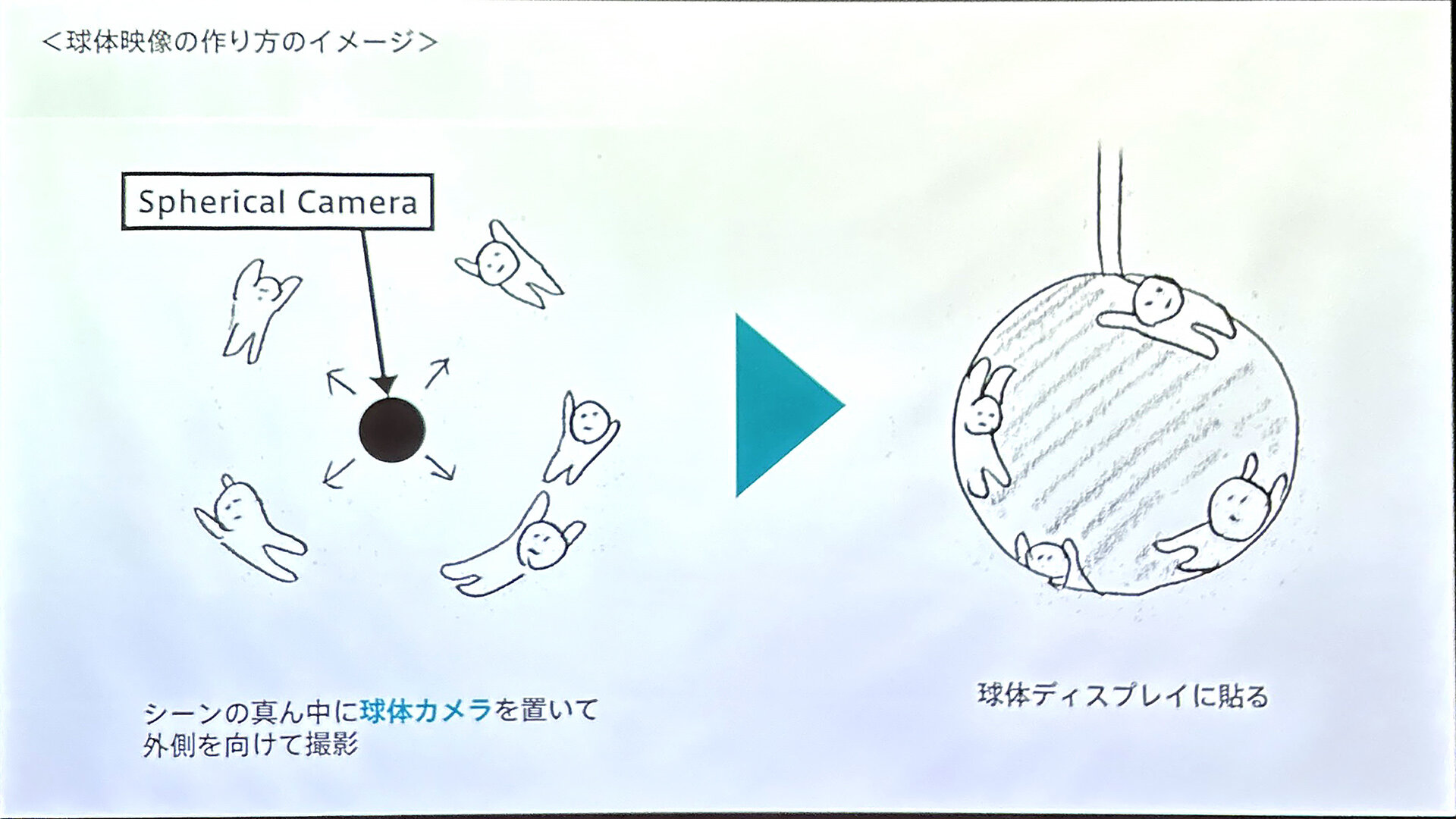

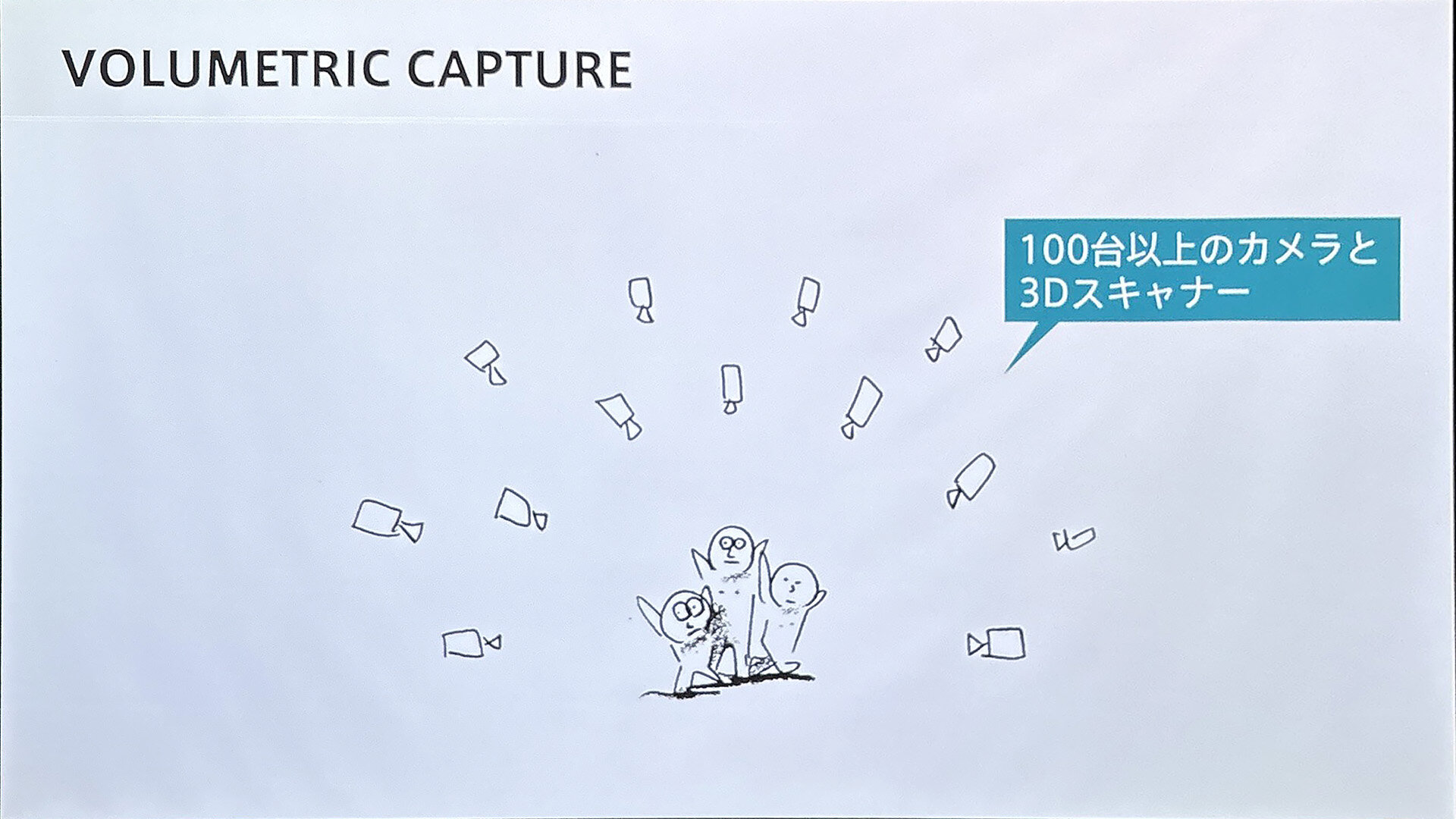

3Dスキャンについては、演者さんはLiDARで、車内はフォトグラメトリーを利用しました。先ほどの岡が担当したMV案件ではボリュメトリックキャプチャを使っていましたが、Alumniでは3Dスキャンにかぎらず新しいテクノロジーを積極的に取り入れた制作にもチャレンジしています。

岡:

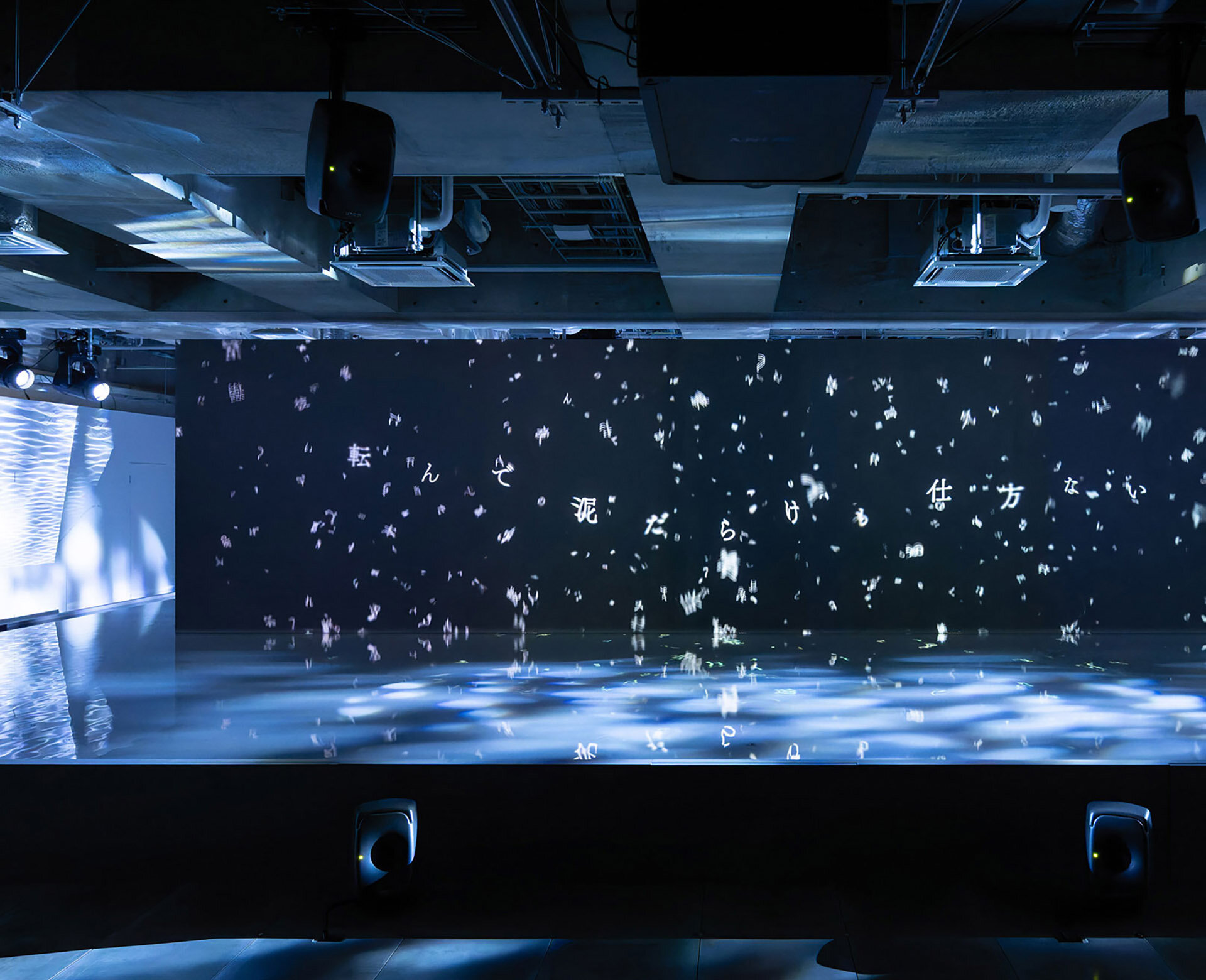

次に紹介するのは、インスタレーション作品です。2025年1月から3月にわたって開催された『Sony Park展 2025』Part 1における「『ファイナンスは、詩だ。』with 羊文学」というプログラムをAlumniで担当しました。

メインプログラム『Floating Words』では、Ginza Sony Park 4Fのスペース中央に大きな水盤を張って、その奧に設置した大型ディスプレイと照明演出を組み合わせて、羊文学の楽曲と歌詞のモーショングラフィックス、そして塩塚モエカさん(羊文学Vo. Gt.)のナレーションによって、来場者の迷いや不安を優しく包み込む詩的な体験を提供しました。

河上:

歌詞のモーションタイポが大きなディスプレイに映し出されて、そのディスプレイの前には水が張られています。そして振動を起こすセンサーによって水面が波打つことで文字や照明を含めた空間全体に優しいゆらぎが生まれるように設計しました。

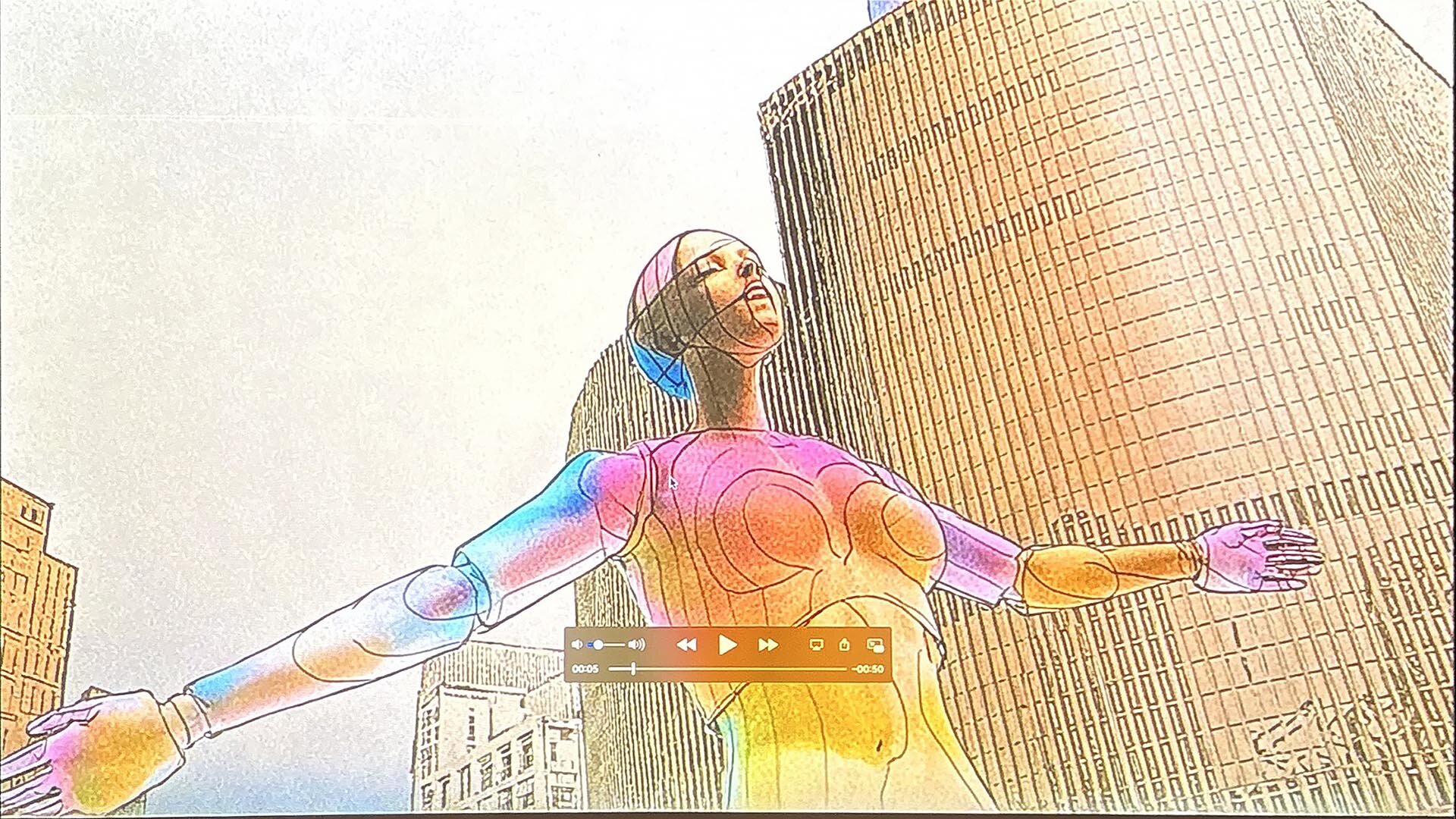

——Alumni講演の最後に紹介されたのが、生成AIを使った実験的なショートムービーである。

河上:

まだR&Dの段階ですが、AIを取り入れることでどんな表現ができるのか色々と試しています。

ネットなどで目にするAIを使った作品は、AIで完成させることを目的にしたものが多い印象ですが、僕たちはAIをツールのひとつとして、元の素材をAIで加工する、あるいはAIが生成したものを僕たちがCGでアレンジするといったことを試しています。

-

▲ 生成AIを利用した実験映像より。実写背景にCGキャラクターをレイアウトしたムービーを素材として、生成AIで被写体を作り替えたり、アナログ的なルックに作り替えたカット -

▲ 別カットより。C4Dのライン機能を使って作成した静止画をVizcomに読み込みI2Vでムービー化。さらに油彩のタッチなどを加えている

岡:

右上の画像のカットは、C4Dで作成した白い平面に黒いラインを描いただけという静止画をVizcomに読み込んでムービー化しつつ絵の具のタッチを加えたりしたものです。

別のカットでは、逆にVizcomで生成した実写的なムービーを素材としてC4Dで加工したりもしています。AIツールでプロンプトを実行して得られた結果で完成、ではなく、AIを利用することで新しい表現や新しい手法を見出せないかと思って色々と試しています。

——講演を通じて浮かび上がったのは、CMや映画といった歴史ある映像制作の枠を超えて、都市空間やインスタレーションという新たなフィールドで活躍するデジタルアーティストの姿だった。3D OOH、プロジェクションマッピング、ボリュメトリックキャプチャ、AIとの協働──これらは全て、CG・VFXの技術基盤があってこそ実現できる表現と言えよう。

イマーシブコンテンツの需要が高まる中、テクノロジーの進化はさらに加速していく。しかし、Alumniの両氏が示したのは、技術に振り回されるのではなく、それを自らの表現に取り込んでいく創造的な姿勢だった。河上氏のコンポジットと3DCGのスキルを活かした画づくり、そして岡氏のアナログとデジタルをシームレスに用いた作風。各々の強みを活かしながら、クライアントや観客との対話の中で作品を育てていくというプロセスこそが、これからのプロフェッショナルな映像制作に求められるものかもしれない。

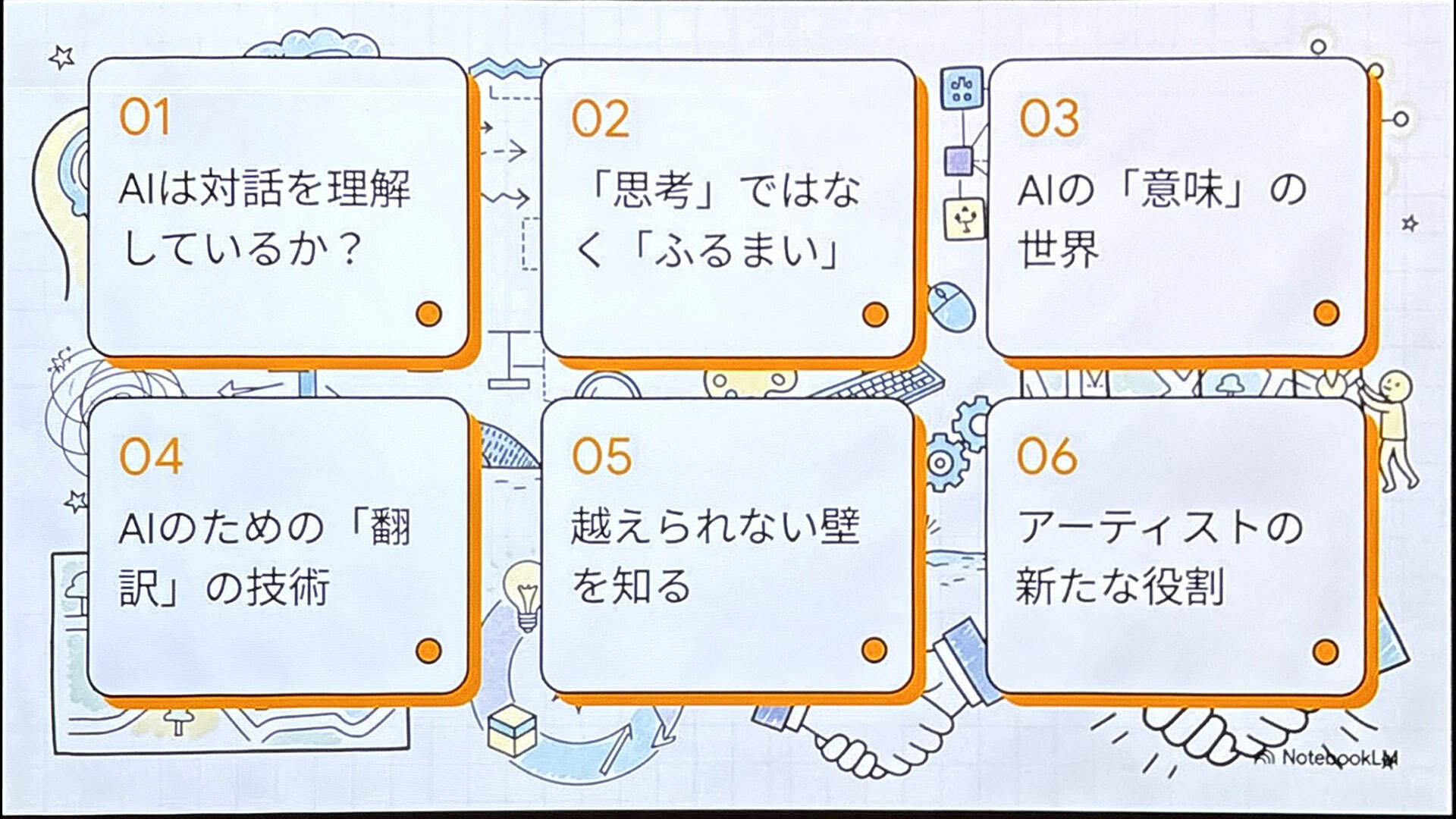

生成AIの本質は「思考」ではなく「振る舞い」

2つ目の講演に登壇したのは、テクニカルアーティストやVFXスーパーバイザーとして活動する長尾健治氏。映画『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』や『坂の上の雲』(第2 部・第3 部)といったVFX大作を手がけてきた長尾氏は現在、様々なAIツールを試しながら商業用途におけるAIを用いたワークフローのR&Dに取り組んでいるという。そうした立場から、2025年11月時点における画像生成系のAIツールの特性と、アーティストが生成AIを利用する上での心がまえなどを紹介した。

——講演は、「生成AIがどのように動作しているのか」という根本的な問いから始まった。

OJ/長尾健治(以下、長尾):

現在主流のAIツールはチャット形式です。AIと対話して「〇〇を作ってください」といったプロンプトを投げかけるとAIが「これでいいですか?」という感じで画像や動画などを生成するというやり取りのため、一見、知的な対話が成立しているように見えます。

ですが、実際にはAIは思考しているわけではなく、特定のアルゴリズムを基づいた「振る舞い」をしていると捉えるのが適切です。

-

▲(図・左)人間は意識や感情といった主観的な理解を持った思考を行う/(図・右)対してAIなどのコンピューターは、パターン照合と確率計算による理解のシミュレーションを行う -

▲ 対話型AIは、チャットという振る舞いを行なっているのであり、本当の意味での思考は行なっていない

——生成AIは膨大な情報を学習し、その中から「それらしい答え」を返してくる。人間が感情豊かであるがゆえに、AIが考えているように錯覚してしまうが、本質的には確率計算に基づいた「振る舞い」に過ぎない。この理解は、生成AIとの付き合い方を考える上で極めて重要である。

長尾:

「なんかすごく考えてるんじゃないか、いい答えを出してくれるのではないか」という期待は、むしろ創作の妨げになります。AIは人間を超える知性ではなく、学習したパターンから適切な応答を選択するシステムであることを忘れてはいけません。

——では、生成AIはどのように世界を理解しているのか。長尾氏は「意味(Semantic)」の概念を紹介した。AIはコンピューター空間の中で、学習した情報を「似たもの」として解釈し、カテゴライズしていると解説。

長尾:

AI(コンピューター)は、「猫とトラは似てるよね」とか「人間と猿は似てるけど違うものだ」といった解釈を、同じ建物でも高層ビルと民家は違うものだというような区分けを行い、カテゴライズして記録しているのです。

-

▲ AIにおける「表象(Representation)」とは、現実世界の概念を代理する内部データを意味する。AIが扱うための「数値の羅列(ベクトル)」とも言える -

▲ 「数値の羅列(ベクトル)」の例。“猫”という概念に割り当てられた、高次元空間上の「住所」のようなものと考えられる

——これをAIは「住所」のようなものとして考えている、と長尾氏は解説。高次元空間上の座標として概念が配置され、近いものと遠いものが地図のように整理されている。例えば猫と虎が似たものかどうかといったことが“意味”という風に定義される。──この「関連性」こそが、AIにとっての意味というわけだ。

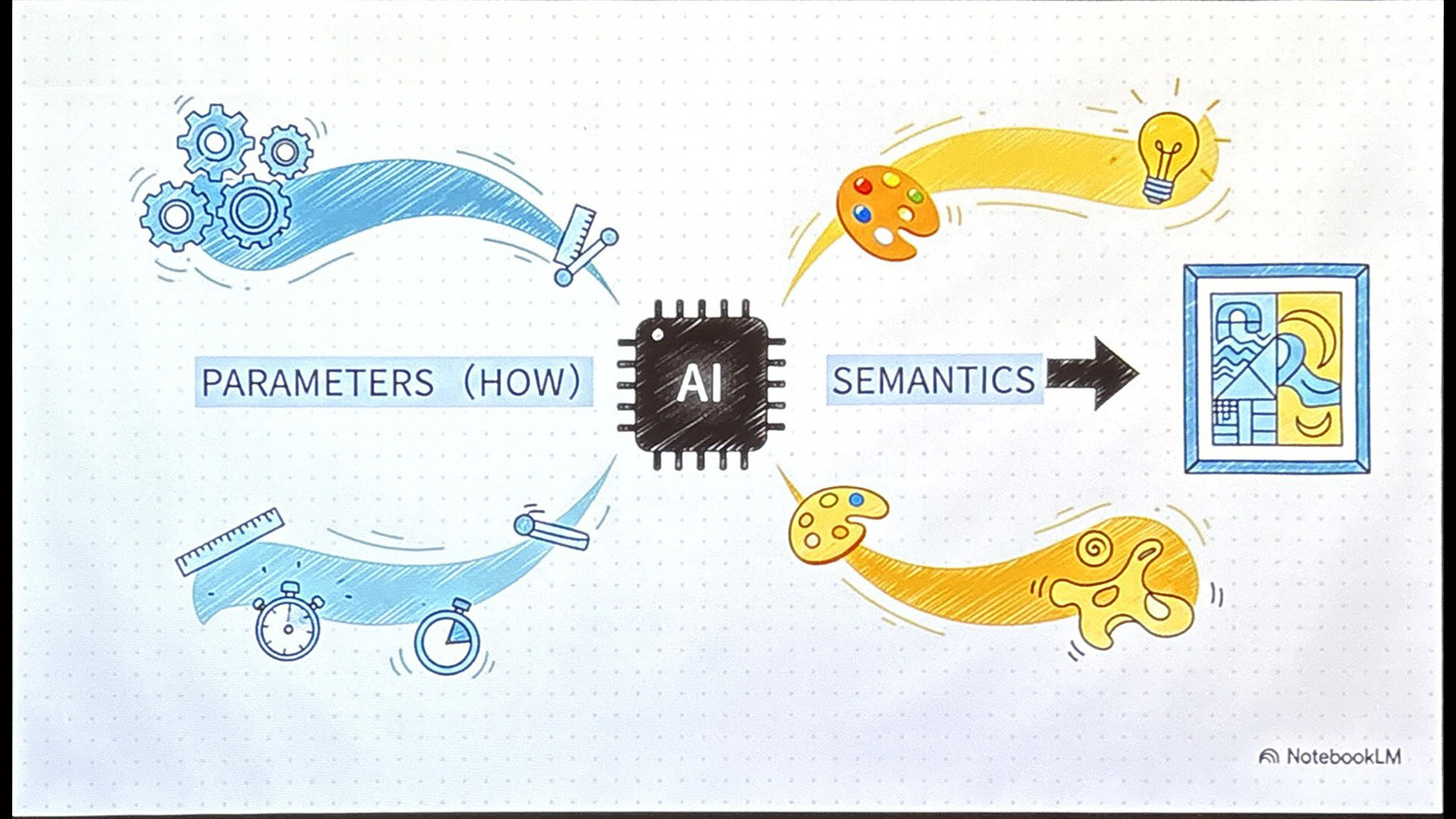

従来のコンピューター操作が「パラメーター(How)」、つまりメニューから選んで数値を設定する方式だったのに対し、2017年にGoogleが生成AIの基盤技術「Transformer」を発表したのを機に浸透しはじめた生成AIは「セマンティクス(Semantics)」、すなわち意味を解釈できるようになった。

長尾:

これにより、生成AIとあたかも対話をしているようにやり取りができるようになりました。「意味との対話」が生成AIの登場前後での大きなちがいです。

-

▲ AIにとって「意味(Semantic)」とは、ひとつの概念に固有のものではなく、他の概念との「関係性」によって定義される -

▲ 先述した住所録全体の関係性、つまり「ご近所マップ」こそが、AIにとっての「意味の世界」と言える

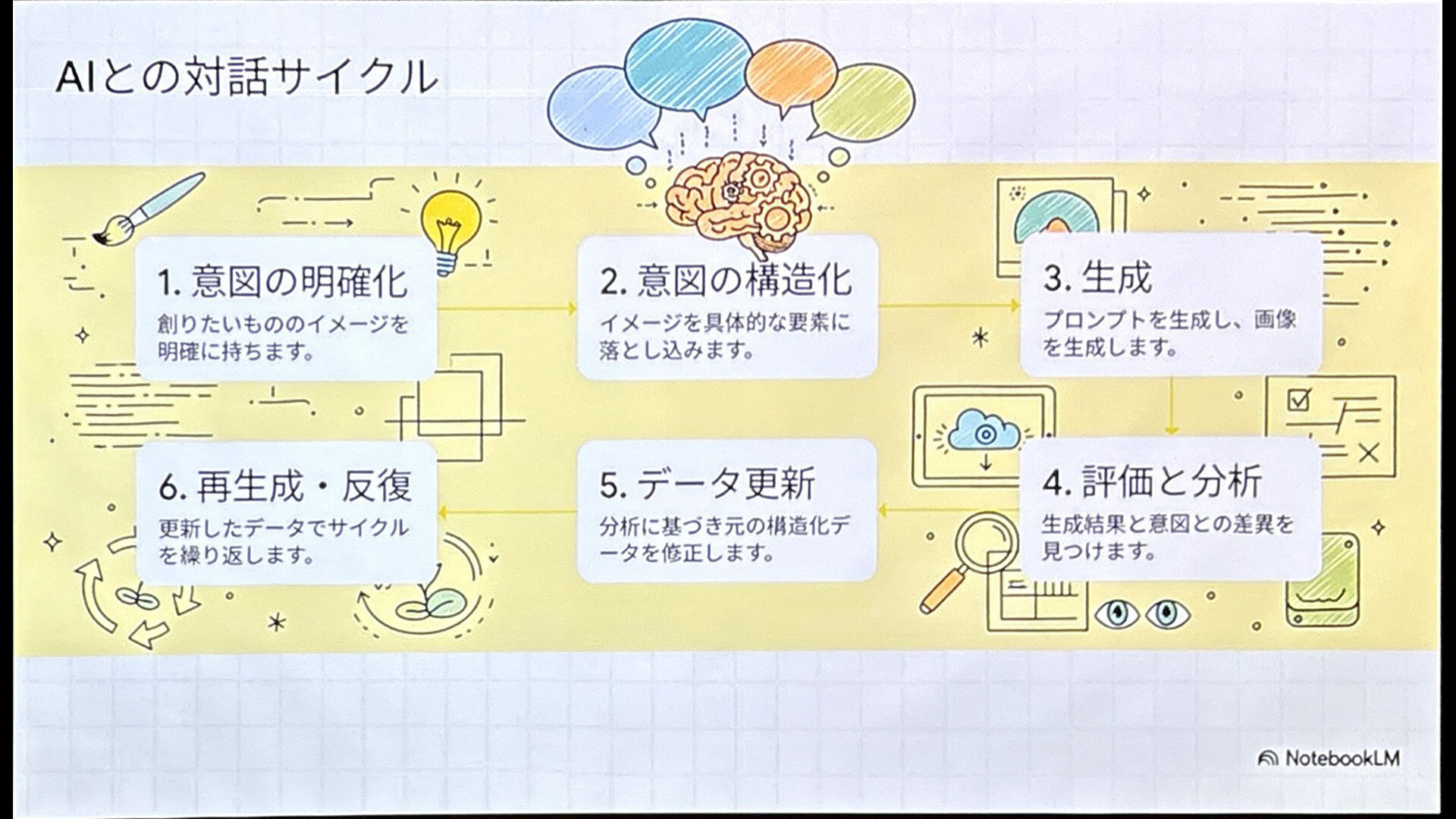

生成AIによる創作プロセスは、6つの段階を循環する

——続いて長尾氏は、生成AIによる創作プロセスは、6つの段階を循環することを説明した。具体的には「1.意図の明確化」「2.意図の構造化」「3.生成」「4.評価と分析」「5.データ更新」「6.再生成・反復」……以上のサイクルを繰り返すことによって、作品(生成された結果)は徐々にブラッシュアップされていくとのこと。

長尾:

1回の生成でパーフェクトなものが出来上がることはまずありません。2回、3回と、トライ&エラーを繰り返すことで、AIとの対話で作っていくというのが大きいながれになります。

——この反復的なアプローチは、従来の創作プロセスとも通じるものがある。スケッチを重ね、推敲を繰り返し、試行錯誤を経て作品を完成させる……その過程にAIが加わったと考えればよいだろう。

そして重要なのは、一連の過程でアーティスト(人閒)が主導権を握り続けることである。AIは応答するが、最終的な判断を下すのは人間である。「良いのか悪いのか、正しいのか、イメージしたものに合ってるのか」といった評価は、アーティストの感性に委ねられることに変わりはない。

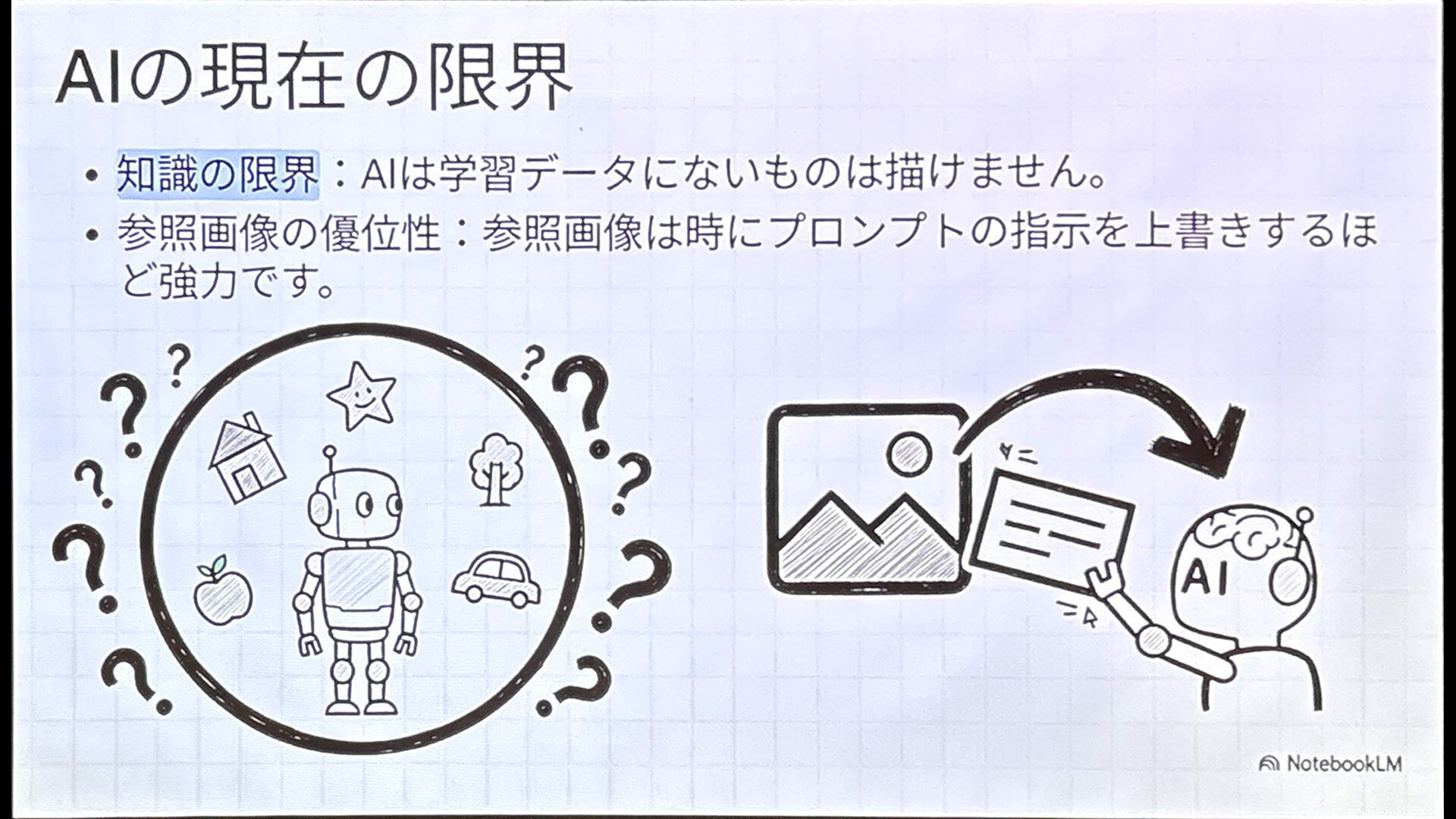

——さらに長尾氏は、現時点での生成AIには明確な限界があることを説明。長尾氏は「知識の限界」と「参照画像の優位性」という2つの壁を指摘した。

長尾:

AIは、LLMなど学習データにないものは生成することができません。「学習していることからしか、答えを導き出せない」のです。

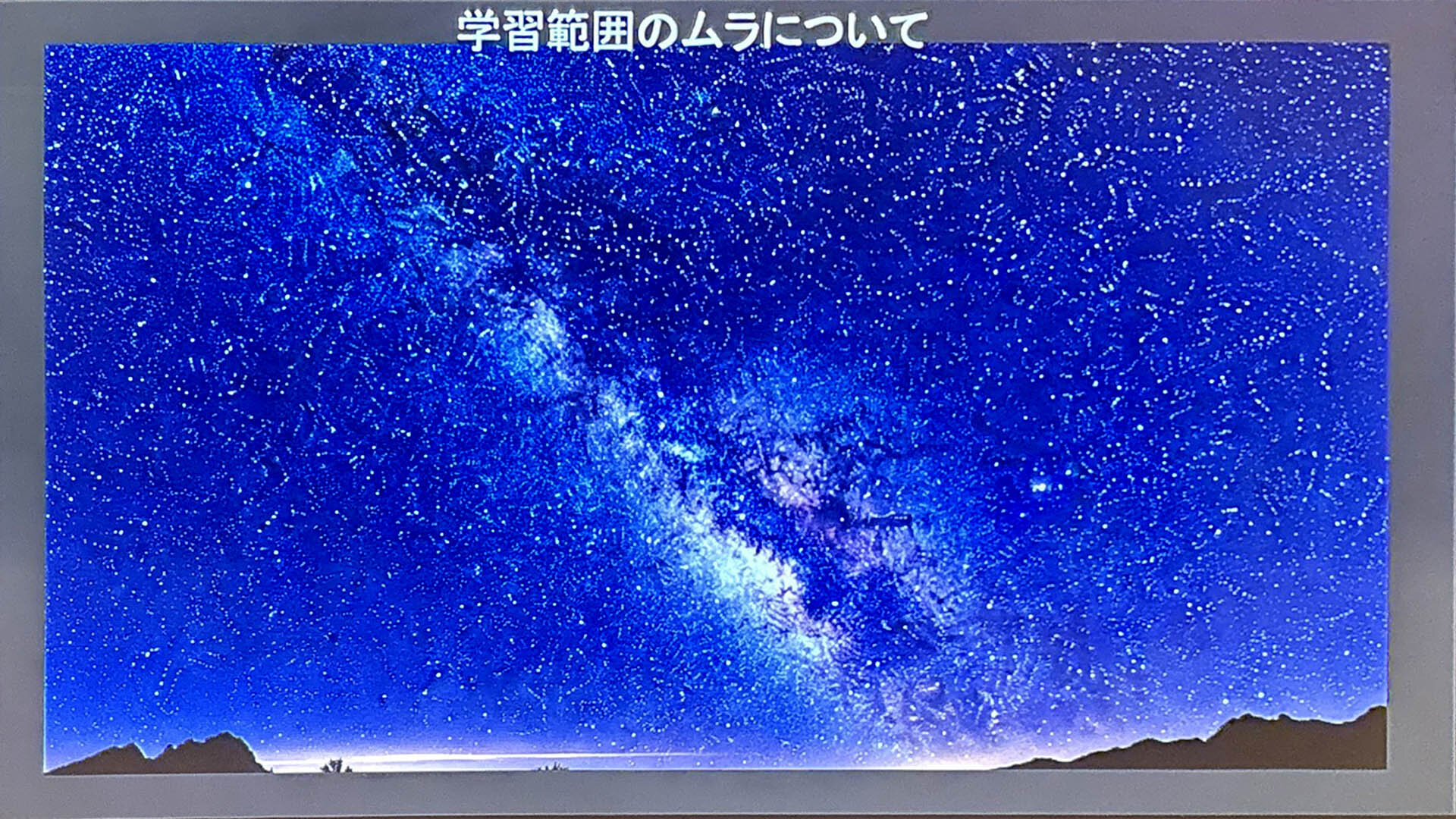

——この制約は、クリエイターにとって重要な意味を持つ。ここで夜空の写真を例に、長尾氏は学習範囲の「ムラ」を説明した。

長尾:

AIの学習範囲の「ムラ」を夜空に喩えます。多くの学習が行われた領域は白くて明るいのに対して、暗い箇所は未知の領域(学習が不足している領域)と考えてください。猫の種類を例にとれば、一般的な三毛猫や虎猫は豊富に学習されているけれど、特殊な品種については学習データが不足している可能性があります。

みなさんが素晴らしいアイデアを思いついたとしても、使用するAIの画像認識学習が不足していた場合、意図したイメージを創り出すことはできません。この限界を理解することが、生成AIを映像制作などの創作に活用する第一歩です。

AI時代の到来は、創作活動の民主化と専門性の深化をもたらす

——長尾氏は、ここまでに説明した理論をふまえて実際にGeminiで生成した静止画や動画、音楽などの作例を披露した。

長尾:

生成AIで創作する際、「コアエモーション」を意識することが有効です。

生成する映像がコメディなのか、シリアスなのかといった、感情的な主題を明示することによって、より意図に沿った結果を得ることができます。例えば「新宿を巨大な猫が歩く」というキーワードに加えて、コアエモーションとして「映像の主題は、驚きとコメディで」と指定すれば、よりイメージに近づけられるはずです。

——最後に長尾氏は、生成AIを用いた創作の有効な手法として「ペルソナ駆動型ワークフロー」と呼ばれる新しいアプローチを紹介した。これは、複数の「人格(ペルソナ)」を持つAIとグループディスカッションのように対話しながら作品を作り上げる手法だ。

長尾:

生成AIでは、人格のことをペルソナと呼ばれています。それはつまり、振る舞いにおける人格です。映像制作用途であれば、監督、脚本家、カメラマン、デジタルアーティストといった役割をそれぞれのAIに割り当てて、多面的な視点から作品を構築していくことになります。

——従来の生成AIが1対1の対話だったのに対し、ペルソナワークフローでは「仲間を増やして、グループディスカッションのような形で進めていく」ことになる。映像制作用途であれば、先述した監督、脚本家、カメラマンといった複数ペルソナを使い分けながら制作を行なっていく。

このアプローチの利点は、多様な視点を統合できること。ある案に対して批評的な意見を述べるペルソナ、逆に肯定的にサポートするペルソナ、技術的な実現可能性を検討するペルソナ……それぞれの役割を明確にすることで、創作プロセスがより構造化されるわけだ。

-

▲ 長尾氏が考える未来のアーティスト像。AIの発展を倫理的・美学的な視点から積極的にガイドしていく役割が求められる -

▲ AI時代のアーティストは生成AIを単なる便利なツールではなく、映像言語を理解する共同制作者へと引き上げていくことになると長尾氏

——ペルソナワークフローのもうひとつの重要な側面は、プロンプト作成そのものをAIに委ねることができる点である。例えば「雨の日に悲しんでいる女性を映画で撮りたい」という漠然としたアイデアがあったとき、どのように具体化すればよいのか。

長尾:

「悲しみというのは、喪失感っていう風にしよう」「大切な人との別れをイメージします」……といった具合に各ペルソナのAIとの対話を通じて、感情の輪郭が明確になっていきます。するとAIは「ありふれた部屋よりも、もっと海辺の駅の待合室のような場所はいかがでしょうか?」のようなさらなる提案をしてくれます。

——講演の締めくくりとして、長尾氏はアーティストの役割の変化について語った。

長尾:

これからのデジタルアーティストは、AIの発展を倫理的・美学的な視点から積極的にガイドをしていく役割を担うはずです。技術の進化が加速する中で、何を表現するべきか、どのように表現するべきかといった判断は、ますます人間のアーティストに委ねられます。

——講演では、ペルソナワークフローによる作例も紹介された。長尾氏は「最初の組み立ては時間かかりますが、例えば最初のパートが出来上がった後は「同じ要領でお願いします」といった指示が行えるので、それ以降の制作ペースを上げることができました」と説明した。

講演を通じて明らかになったのは、生成AIが創作活動を民主化するのと同時に、アーティストの専門性をより深化させる可能性である。シンプルなプロンプトで動画が作れるようになれば、アイデアを持つ全ての人が映像クリエイターとして活躍できる可能性が高まる。ただし、より洗練された作品を生み出すには、コアエモーションの理解、用途に適したペルソナの設計、物語構造の把握といった映像制作の専門知識が不可欠となるわけだ。

長尾:

今日ご覧いただいた作例は、全てAIで生成されたものです。ですが、アイデアやテイストは私という人間が考えたものだと捉えていただければと思います。

あくまでも自分(人閒)が主軸で、AIというアシスタントが増えるのだと思ってください。さらにそのAIは1人(のペルソナ)ではなくて複数人にすることができるようになります。

——長尾氏の作例にも用いられたGemini(Veo 3)やSora 2の登場によって、生成AIは実用段階に入ったと言えるかもしれない。しかし、その真価を引き出すには、映像制作など技術の本質を理解し、適切な方法論を学ぶ必要がある。AIの振る舞いを理解し、意味と対話し、ペルソナと共に創っていくということが、AI時代のアーティストの姿になるのではないだろうか。

CGWORLD関連情報

●【イマーシブ】ポップカルチャーの系譜を踏むデジタルアート、クリエイティブ拠点を確立させる〜山本信一の挑戦〜

メディアアーティスト山本信一氏が、新たな活動に取り組み始めた。2023年4月、長岡造形大学デザイン学科教授に着任したのを機に、これまでに山本氏が取り組んできたモーショングラフィックス、インスタレーションアート、さらには電子音楽とデジタルアートを融合させたライブパフォーマンスといったデジタル・クリエイティブの可能性を探る場を確立させようとしているのだ。

本稿では、11月1日(金)に催されたオーディオビジュアルライブパフォーマンス「Immersive Cube Live」をレポートすると同時に、山本氏が目指すところを紹介する。

https://cgworld.jp/article/202411-nid30-videolistening.html

TEXT & PHOTO_NUMAKURA Arihito