近年、インディーゲーム業界の盛り上がりやYouTubeチャンネル『桜井政博のゲーム作るには』のようなコンテンツのヒットもあり、ゲームの作り方が注目を浴びる機会が増えてきた。そうした背景を受けて、日本でも注目されつつあるのがレベルデザインの技術だ。

しかし、未だにレベルデザインという言葉や概念の認知度は低く、それが何を指すのかもところによりまちまちだ。本記事ではゲームデザインとは何なのか、具体的にどのように扱われているのかを、小社刊行の『レベルデザインの教科書〈ゲーム制作のための建築的アプローチ〉』の翻訳監修協力を務めていただいた、ゲームクリエイターの知久温氏(Game Design Lab所属)に伺った。

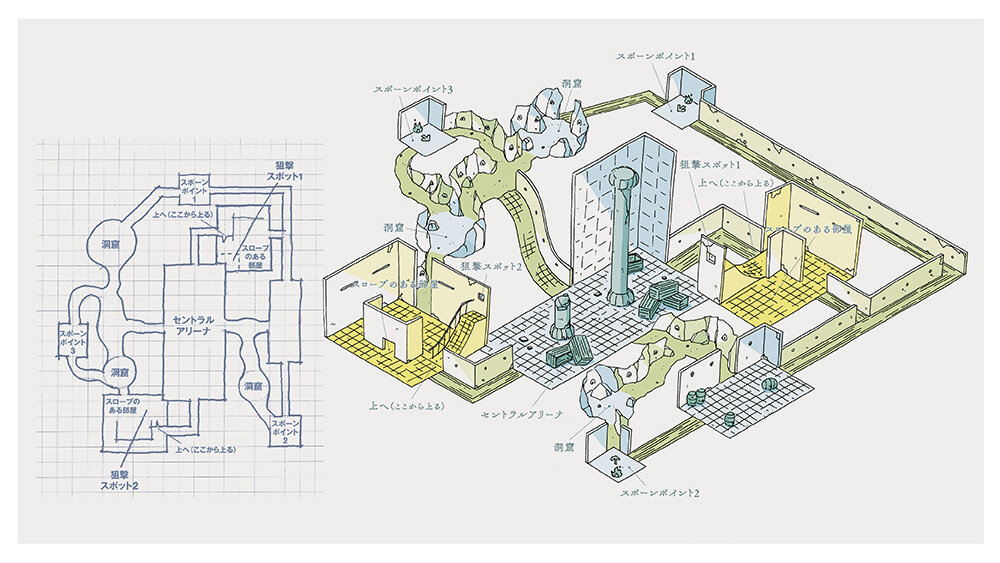

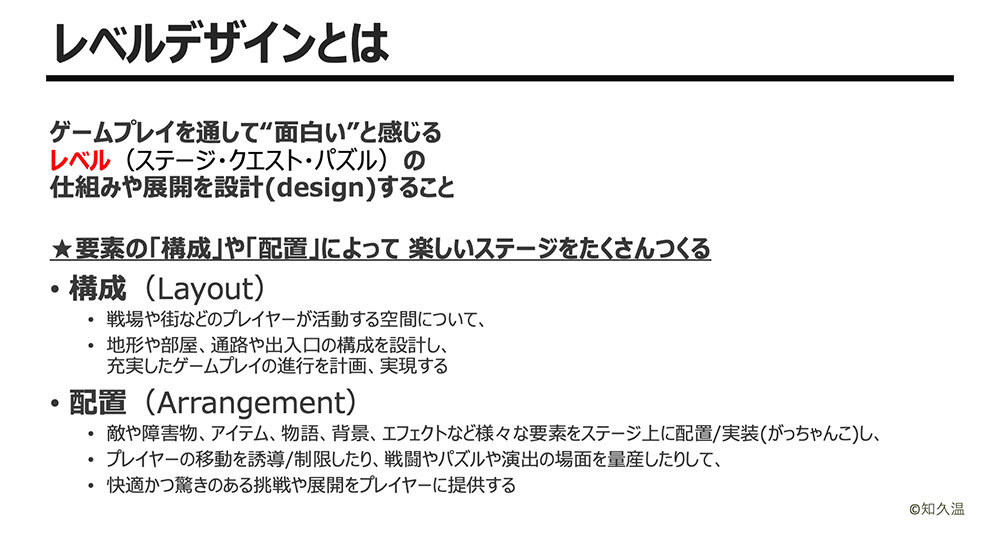

レベルデザインとはプレイヤーを誘導し、ゲームに没入させる仕事

――まずは軽い自己紹介からお願いできますか?

知久温(以下、知久):株式会社ゲームデザインラボ所属のゲームデザイナー・知久温です。業界歴としては12年ほどで、過去には『モンスターハンター フロンティア』や『ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて』(3DS版)『魂斗羅 ローグ コープス』『FOAMSTARS』などの開発に携わっていました。Xではゲーム開発研究家・テトラポッド葉山という名前で活動しつつ、CEDECの企画委員などをさせて頂いています。今年のCEDECでいうと「『アストロボット』 テンポ良く遊べる3Dレベルデザイン」や「Principles of Spatial Design for Game Designers/ゲームデザイナーのための空間設計の原則」など5つのセッションの企画や招待を担当しています。

――ゲームデザイン・レベルデザインについて実務と研究の両方をされている、とのことですが、端的にこれらの違いを伺ってもいいですか?

知久:これはあくまで、私自身が欧米のゲーム開発文化などを元に考えた分類ではあるのですが、ゲームデザイナーという職種の一分野としてレベルデザインというものがあると考えていただけるとわかりやすいかと思います。つまり、「野球選手」の中に「ピッチャー」という役割があるように、「ゲームデザイン」の中に「レベルデザイン」という分野がある。

――ゲーム制作における様々なデザインのうち、レベルの部分を担当するのがレベルデザイナーである、と。

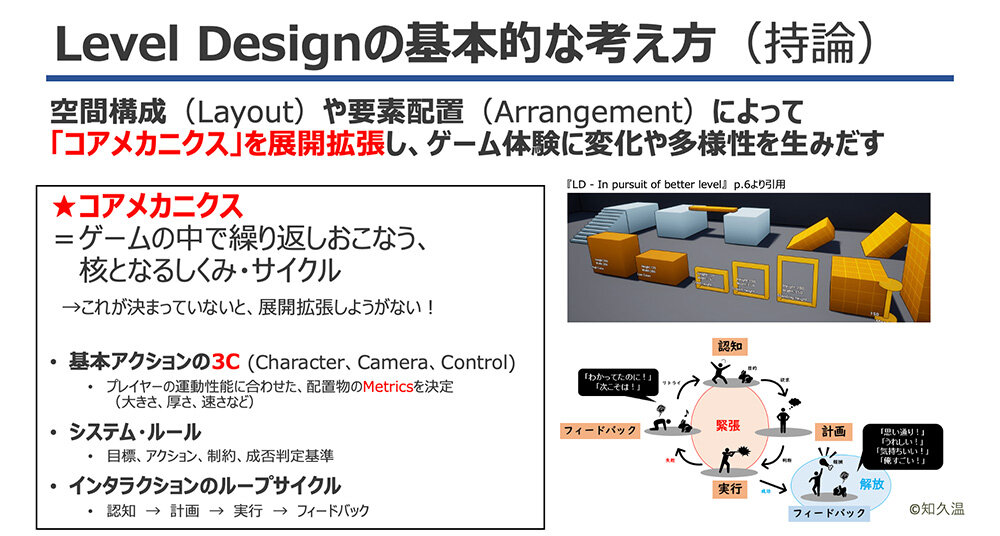

知久:はい、より正確に言えば、ゲームデザインを構成するシステム/アクション/レベル/ナラティブの4分野のうち1分野を担当する仕事です。それぞれの役割についてざっくりご説明すると、システムは「何をどうすれば勝ちで、どのような駆け引きをしていくゲームなのか」、アクションは「どんなキャラクターを、どんなカメラワークに対して、どんな挙動でコントロールするのか(アクションの3C。Character, Camera, Control)」、レベルは「どのようにゲームの展開やプレイヤーの動線をつくるのか」、ナラティブは「どのように物語を体験してもらうのか」、それぞれで規定する仕事といったイメージでしょうか。

――「レベル」というのは、日本ゲーマー的な言葉でいう「ステージ」に近い言葉だと思うのですが、それを設計することでプレイヤーを導きコントロールするのがレベルデザイナーである……と考えればよいでしょうか?

知久:そうですね。これは過去に講演で話した私見なんですが、レベルデザインの役割は3つあると思っています。1つ目が「課題の提示とペース配分」、敵や障害物などの課題をゲーム進行にリズムや緩急がつくように提示して、飽きないようにペース配分をしてやること。2つ目に「プレイヤーの動きの間接的なコントロール」、気になる目印や建物をさりげなく配置して、プレイヤーが次の行き先や行動などを自然に思いつくようにしてあげること。3つ目が「インタラクティブな物語や世界観へのアクセス」で、プレイヤーが実際に歩いたり触れたりするインタラクションを用意することで、没入感や実在感を高めること。この目的を達成するために地形や建造物を設計したり、エネミーやキャラクターを配置したりする、という感じです。同じようなステージが続いて達成感がないとか、どこに行けばいいかわからないとか、そういう事態をなくすために頭を捻る役割ですね。

――それぞれについて、何か具体的な例を伺ってもよいでしょうか。

知久:まずは「課題の提示とペース配分」ですが、これの代表例は3Dのマリオですよね。「Super Mario 3D World's 4 Step Level Design」という有名な解説動画があるんですが、ここでは1つのステージは4パートにわかれているというんです。それが、学習・発展・転調・結末。新しいギミックを出す際は、まずはゲームオーバーのペナルティがないエリアで学習をさせ、次にペナルティやテクニックの要求などの形で発展をさせ、コンセプトの方向転換や新たな視点の要求で転調、それらを乗り越えるとゴールのあとに結末が来る。こうしたレベルデザインのおかげで、新しいギミックやアクションを導入しながら、長いチュートリアルを入れずにプレイヤーに遊んでもらうことに成功しているわけです。

「プレイヤーの動きの間接的なコントロール」だと、例えば、背の高い草むらが壁のように配置されながらその隙間からは建物が見えるとか、アーチ状に配置された樹木、画面奥側で光っているランタンなど、がこれにあたります。『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』なんかはこれが本当にうまくて、高台から見える建物や物体を地形の起伏で絶妙にチラ見せするんです。一気に全部見えることはないんだけど、気になる程度には見える。それで、プレイヤーが次に行きたい場所をコントロールしているわけです。

最後の「インタラクティブな物語や世界観へのアクセス」は、そうですね……例えば、開きっぱなしの金庫があり、その前で骸骨が横たわっているとします。そうすると、そこで金品を巡った争いがあり、一方がやられたのが想像できますよね。一般に「環境ストーリーテリング」と言われる、物語を想像させるような仕組みを背景アーティストと一緒につくるのがこれにあたるかな、と。『Fallout』シリーズなんかにはよくこういった描写がありますよね。

日本の業界の現状は、「レベルデザインという言葉の意味が人によって違う」

――これらを組み合わせて、プレイヤーの行動や行き先を誘導し、課題や物語や世界観を通した達成感や没入感を得やすくするのがレベルデザイナーである、と。説明を受けると極めて納得できるのですが、どうして日本ではあまり馴染みがないのでしょう?

知久:さっき私見という言い方をした理由でもあるのですが、どうにも会社や文化によって言葉の使い方が違うようなんですよね。例えば、モバイルゲームの世界では、RPGでいうレベルのイメージでレベリングシステムや難易度調整の意味でレベルデザインという言葉が使われていたりするんですよ。その一方で、ユーザーの動線コントロールについても話したりするから、まったく意味が違うわけでもないのが厄介で。そうした言葉の使われ方の揺れがそこかしこで起きていて、コンシューマーゲームの会社同士ですら同じ言葉がまるで違う意味に使われていたりします。

――同じゲームクリエイターで集まって同じレベルデザインという言葉を使っていても、何について話しているのか違うことがありうる、ということですか?

知久:ありうるし、違うことを話している自覚すらないこともありますね。なんなら、新プロジェクトを立ち上げる際にレベルデザイナーを募集したら全然スキルセットが違う人が来てしまったとか、専門学校でレベルデザインを勉強した新卒を採ったらレベルデザインをまるで知らなかったみたいなこともあります。本当にまずい歪みが起きていると思うんですよ。文化の違いで済む範囲を超えて、大変なすれ違いや齟齬が起きてしまっている。優秀なレベルデザイナーを育てるためにはなんとかしないといけないよな、と思います。

――ゲーム開発研究家としてCEDECでゲームデザインに関する講演を企画されるのも、そうした現状に対する用語統一を呼びかけるような目的があるのでしょうか?

知久:そこまで強く「これからはこの言葉を使いましょう」とは言えないんですけどね。ただ、欧米のゲーム業界がノウハウの共有やテクニックの議論を盛んに行いGame Maker's Toolkitのようなチャンネルまであるのに対して、日本ではそもそも言葉の共有すらできていない、話し合いのスタートにすら立てていないというのは、まずいのではないかと思います。本音としては、そんなところはさっさとクリアしてもっとみんなでレベルデザインのテクニックを話し合いたい。

――そう聞くと、明治維新のようですね。「society」という概念を日本で議論するために「社会」という言葉をつくったり、標準語というものを整備した取り組みに近い。

知久:実際、その例えを言われることは多くて、「レベルデザインというのがカタカナの横文字だからいけないのではないか」と思ったこともあります。ただ、ゲーム業界ができて早半世紀経ったいまになって日本語をつくれるかというと……なんですよね。もう欧米では普通に使われている言葉ですし。そこは難しいところではあります。

ステップアップに役立つ、「ゲームの建築」の考え方

――ここからは、先日ボーンデジタルより刊行されました『レベルデザインの教科書〈ゲーム制作のための建築的アプローチ〉』についてお話を伺います。知久さんは本書の翻訳監修協力をされていますが、先ほどまでのお話を踏まえて本書のご紹介をいただけますか?

『レベルデザインの教科書 ゲーム制作のための建築的アプローチ』

発売日:発売中

定価: 7,700円(本体7,000円+税10%)

総ページ数:464ページ

著者:クリストファー・トッテン(Christopher W. Totten)

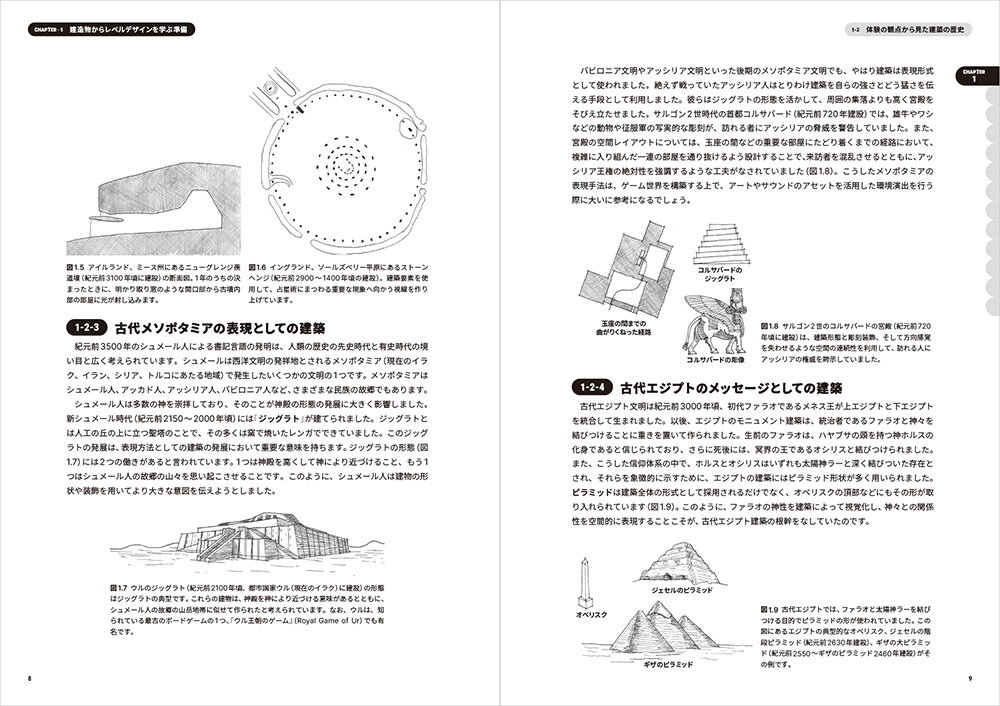

知久:はい、先日刊行されたこちらの本が長らくの絶版を経て改版されるということで、翻訳監修のお手伝いをさせていただきました。内容としてはサブタイトルの「ゲーム制作のための建築的アプローチ」の通り、ゲームとレベルデザインという間口を取りながら、建築学やその歴史を扱っている本になります。一時は数万円のプレミアがついていたので、改版を機に手に取りやすくなったのは大変素晴らしいことですね。

――開発者と研究家という2つの顔を持つ知久さんから見た本書の優れたポイントはありますか?

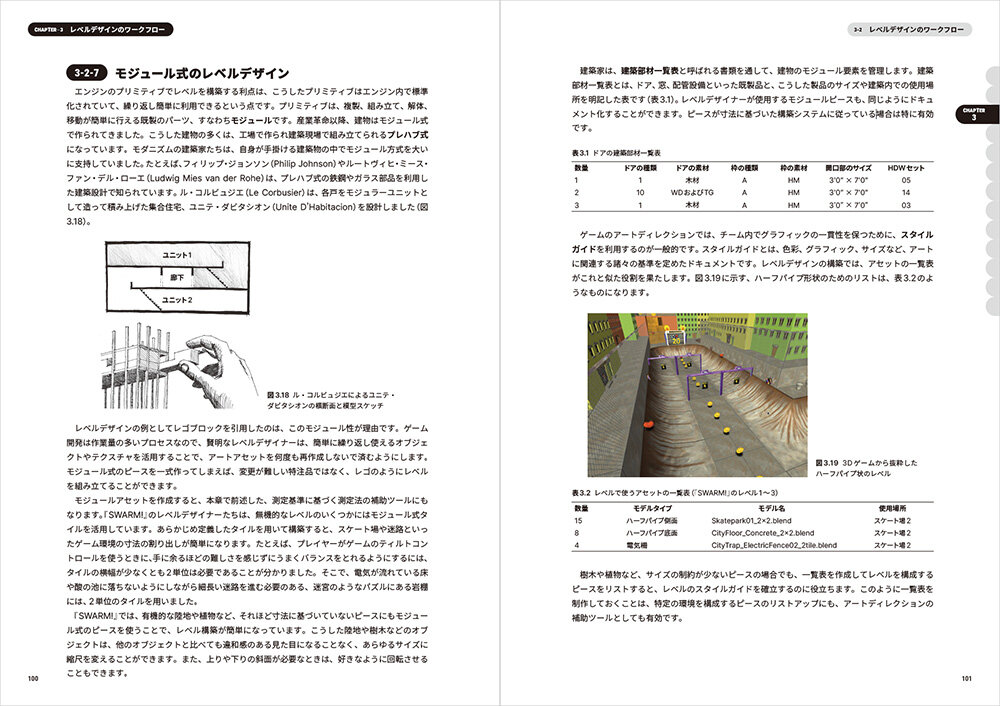

知久:やっぱり、ちゃんとゲーム開発のプロセスにも触れているのがポイントですね。このテの本はどうしてもアカデミズムに寄りすぎてしまう傾向があって、実務からのアプローチが足りないと思うことも多いんですが、そこのバランスがいい。先行研究を踏まえつつも具体的なタイトルを挙げながら説明をしてくれたり、実際にどういうツールを使って制作すればいいかワークフローまで教えてくれたりするので、地に足が着いている本だと感じます。

――近年は漫画やアニメの背景を描きたい人に向けた建築学の書籍や特集も増えましたが、ゲームと建築学という組み合わせの本書ならではの魅力はありますか?

知久:アニメや漫画の建築と、ゲームの建築は目的が違ってくるので、そこは大きいかなと思います。語弊を恐れずに言うと、アニメや漫画の建築は世界観に説得力を持たせることが第一にあると思うのですが、ゲームの建築は自分が歩くことが第一にある。例えば、乗り越えられるのか乗り越えられないのか微妙な高さの壁をつくってはならない、なんていうのはゲーム特有の建築のルールですよね。プレイヤーがどこからやってくるか、どうやってくるかのコントロールまで含めてつくらないといけない、ゲームための建築という特殊性をカバーしているのが本書ならではの魅力かと思います。

――本書はどういった層の読者に勧められそうでしょうか?

知久:正直に言うと、中級〜上級者向けだとは思いますね。今日お話ししたような、ゲームデザインとは何かといった段階の話なら、ネット上で見られるThe Level Design Bookのようなライトな文献の方がとっつきやすい。ただ、数千年の歴史がある建築学という視点からの空間設計ノウハウにはその重みと深さがあるわけで、レベルデザインの基礎理論のさらにベースになったものもあるわけです。そのおもしろさを感じ、レベルデザイン分野を建築という切り口で深く掘り下げることを助けてくれる本かなと思います。すでにゲームを制作していてステップアップを目指すレベルデザイナーや、ゲームをつくったはいいもののゲームプレイが平坦になって悩んでいるというようなクリエイターには役立ってくれると思います。

また、先ほどお話ししたように、レベルデザインという言葉が曖昧な中で、皆がある程度の共通認識を持てるものがあるのは良いことかと思います。

――これからレベルデザイナーを目指す人に向けてのメッセージがあればお願いします。

知久:レベルデザイナーという仕事は、設計と試行錯誤を繰り返しながらプレイヤーが意図通りに動いてくれるよう洗練していく仕事です。その狙いがぴたりとはまる瞬間は、仕事でありながら本当に楽しい。なので、レベルデザイナーを目指すみなさんには、普段の生活やエンターテインメント、日常の風景をよく観察して、自分自身がそれを体験した時にどう動いたかを考えてもらえると嬉しいです。

TEXT_稲庭 淳 / Jun Inaniwa