2024年7月26日(金)に公開された、大奥を舞台に物語が展開する『劇場版モノノ怪 唐傘』。続いて、2025年3月14日(金)には『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開された。

さらに、シリーズの最終章となる、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』は2026 年春に全国公開が予定されている。いずれの作品も日本画のエッセンスと3DCGを組み合わせた独特のルックが大きな特徴になっている。

今回はその中から、シリーズの第一章となる『劇場版モノノ怪 唐傘』の3DCGメイキングを紹介。本作ならではのルックはいかにして制作されたのか、3DCGの側面から全3回にわたり紹介したい。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 320(2025年4月号)からの転載となります。

色の濃淡を潰し、輪郭で伝える浮世絵のような映像表現

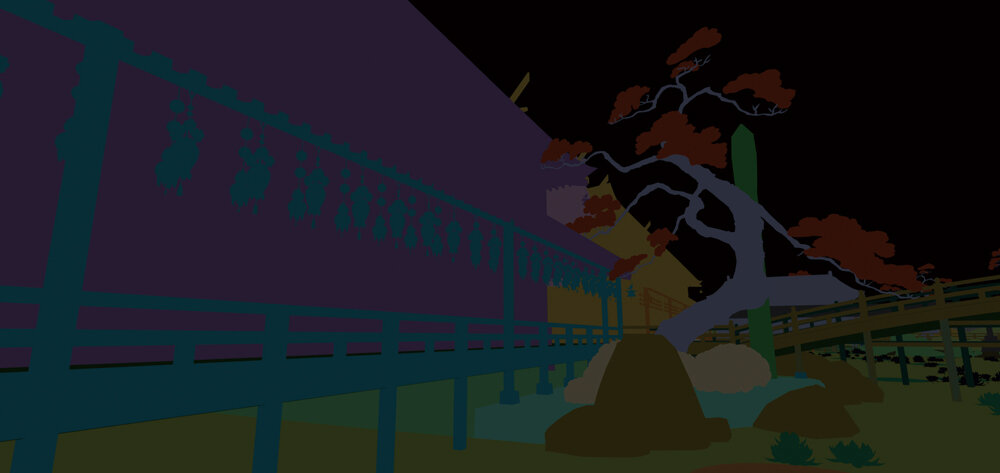

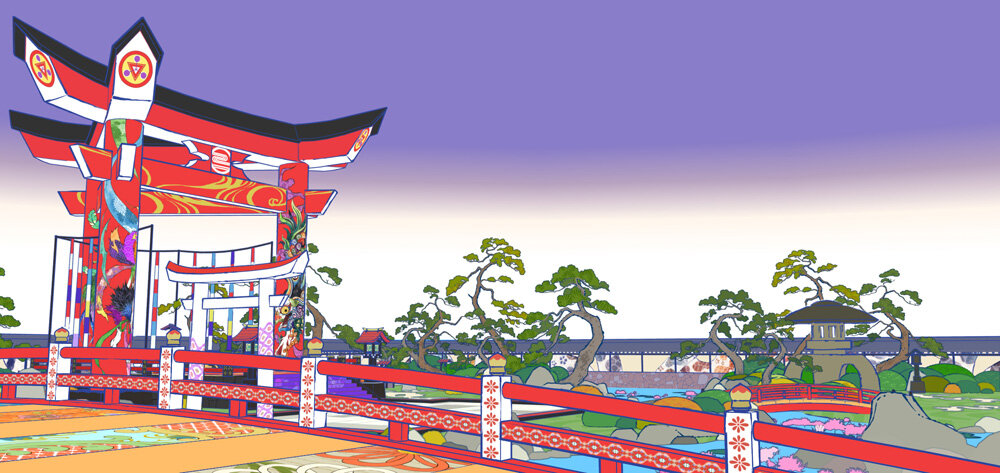

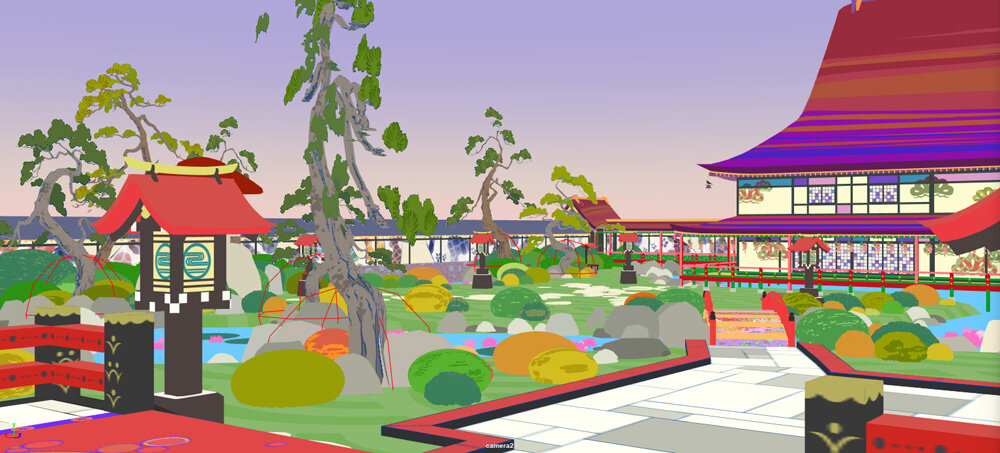

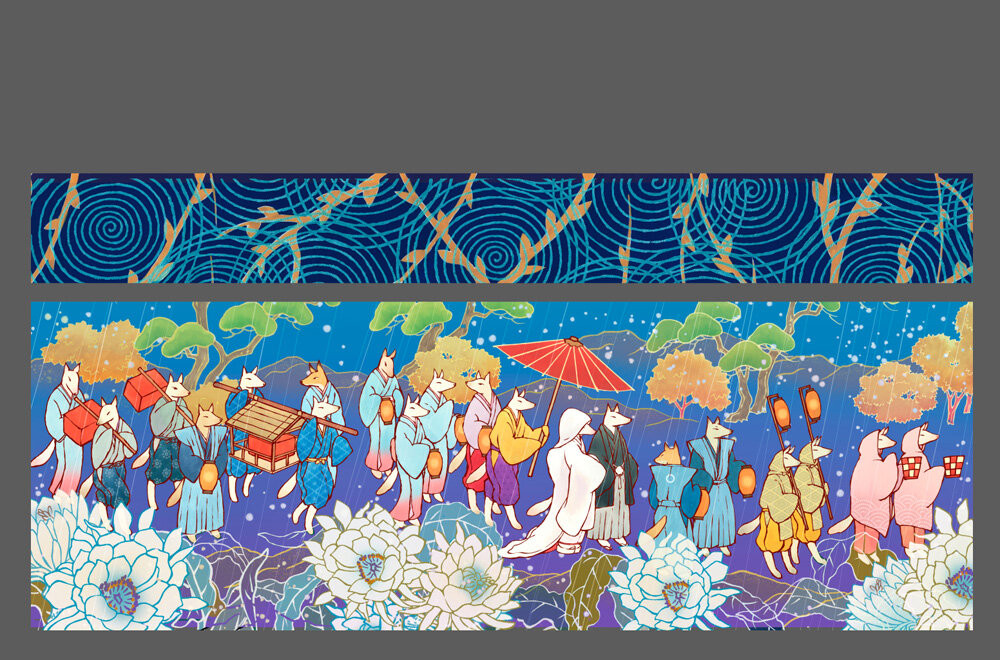

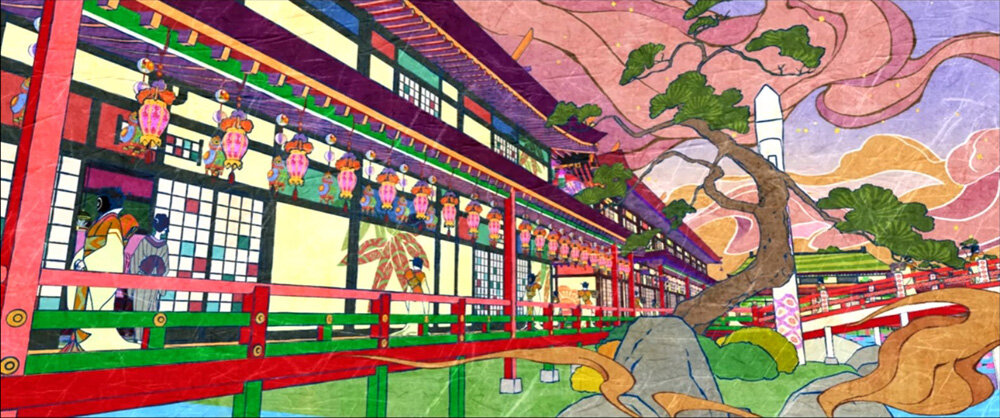

「“浮世絵感” が伝わる画という中村(健治)監督からのオーダーを受けて、色の濃淡を潰して輪郭で空間を伝えるような画づくりをしました」と語るのは本作のCGディレクターを務めたPeakysの白井賢一氏。これまでも美術をテクスチャとして3Dモデルに貼り込む経験はあり、手法としてはその延長となっているが、今回は中庭や長局(ながつぼね)を含む大奥全体という大規模な背景モデルを制作する必要があった。

Information

2024年7月26日(金)公開

監督:中村健治/配給:ツインエンジン、ギグリーボックス/制作:ツインエンジンEOTA

www.mononoke-movie.com

Ⓒツインエンジン

本作のカット数は約2,600。そのうち約2,500カットにレンダリングされたCG背景が採用されている。レイアウトはほぼ全カット3Dで組まれ、それらは監督・演出陣がBlenderで作成したとのこと。これについてはCGソフト未経験でもBlenderでレイアウト作業ができるよう、関連機能群を1パネルに集約したツールを開発して対応。

左より、テクニカルディレクター・長嶺明音氏、リードモデラー・宜保みつき氏、CGディレクター・白井賢一氏(以上、Peakys)

www.peakys.jp

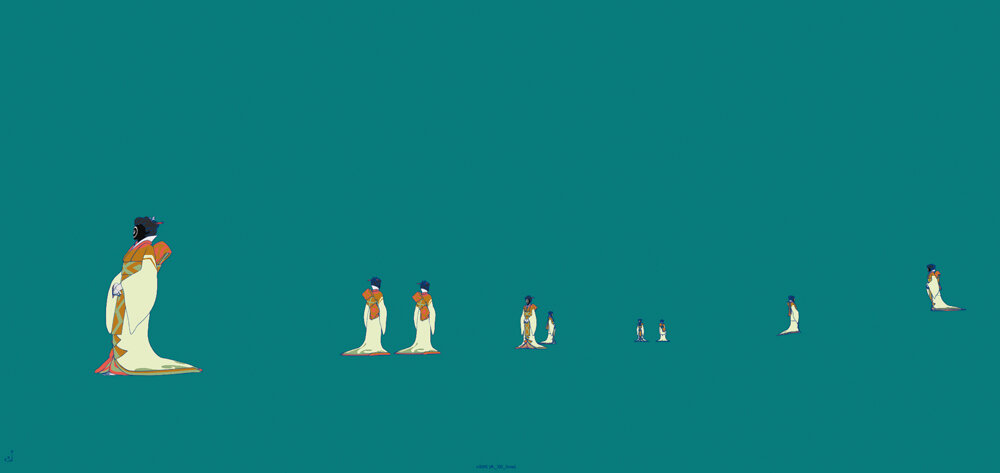

また、カメラワークが付くカットではキャラクターのアタリモデルをアニメーションさせ、それを基に作画を起こしている。3DレイアウトのMayaへの読み込み、原図作成、レンダリングなど細かい作業は可能な限り効率化し、大量のカット制作に対応した。

カットによっては単色で埋まることもあるなど情報量面で不安もあったが、撮影チームとのやり取りの末に加えられた「和紙フィルタ」と、背景モデルに設定した輪郭線とで浮世絵感が引き出されている。また、本制作に先行して取り組まれた終盤の波の特殊エフェクト(後述)は非常に多くのテイクを重ね、隠喩やデフォルメ、強烈な色彩による「モノノ怪らしさ」を象徴するようなエフェクトとして仕上げられている。

「3月14日(金)に公開された第二章も、まだ見たことのない画を目指しつつ、エンターテインメント性高く楽しんでいただける作品になっています。こちらもぜひ劇場でご覧ください」(白井氏)。

広大で物量の多い大奥を3DCGと鮮やかなテクスチャで描く

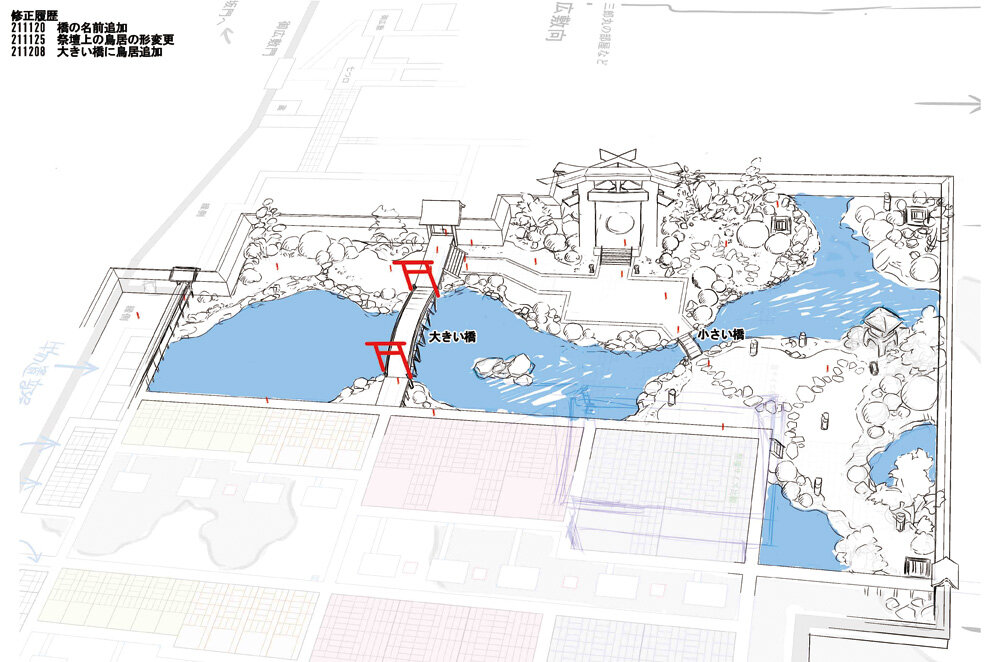

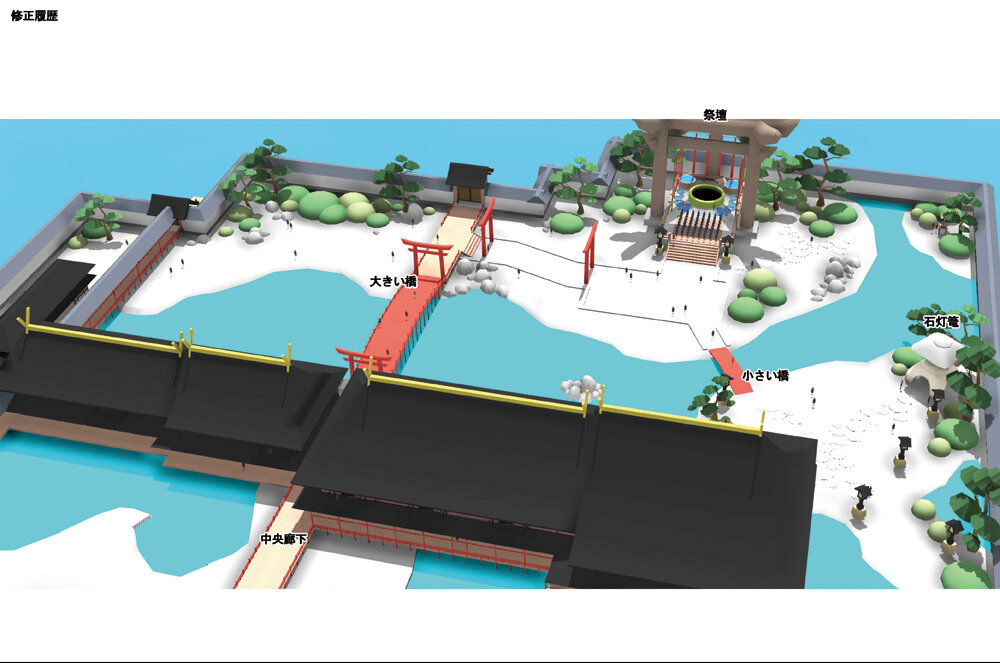

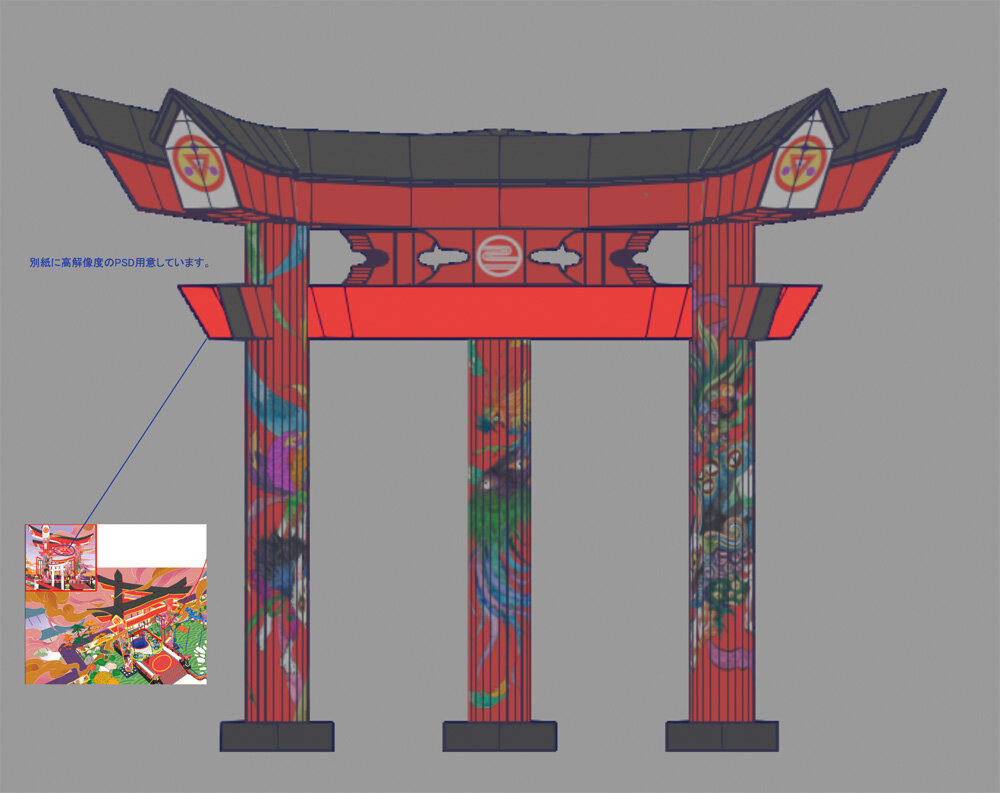

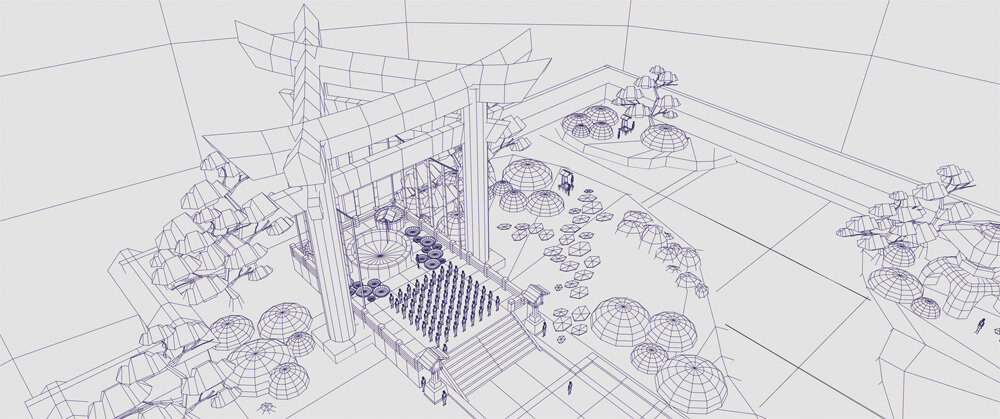

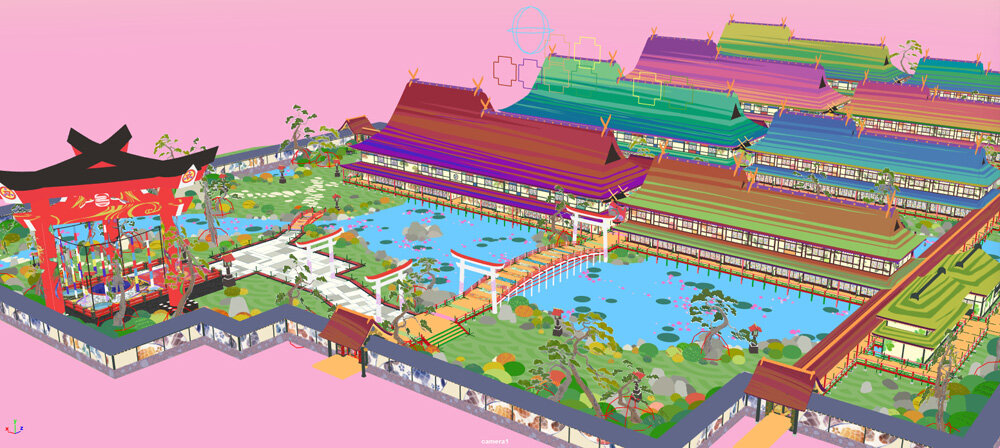

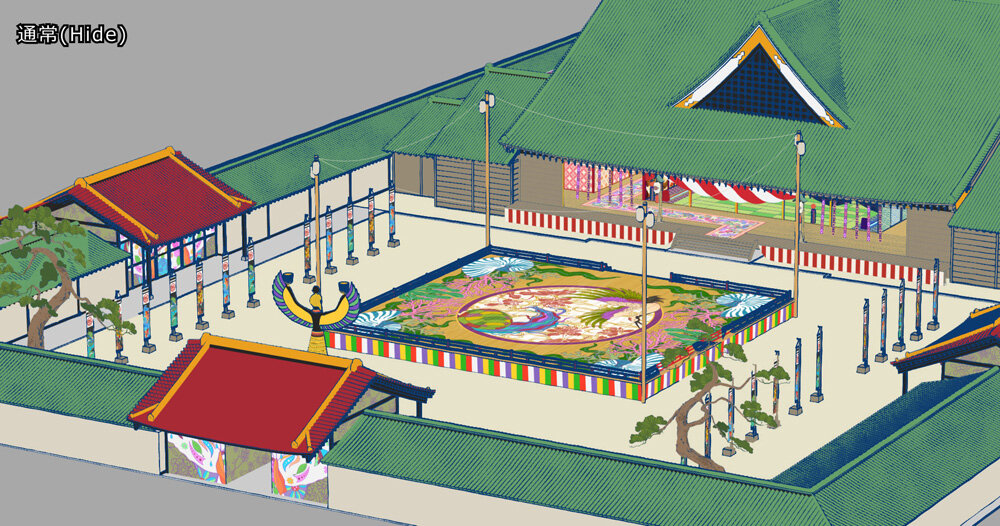

CG背景は、大奥の庭モデルと個別の14のロケーションが制作された。特に大奥の庭は広く、データ容量的にも大規模なものになったため、6つのシーンデータに分割されて使用されている。制作はまずランドマークとなる三本鳥居を含めた祭壇と、長局から着手。襖や畳など決まった寸法がある長局と異なり、三本鳥居は独自の建造物だ。

「三本鳥居は明らかに異質で、スケール感がわからず苦労しました。まずはプリミティブな形状で人も置いて検証して、35mと23mの仮モデルを用意し、最終的には人と三本鳥居の両方が画角に収まるサイズに落とし込んでいます」(リードモデラー・宜保みつき氏)。

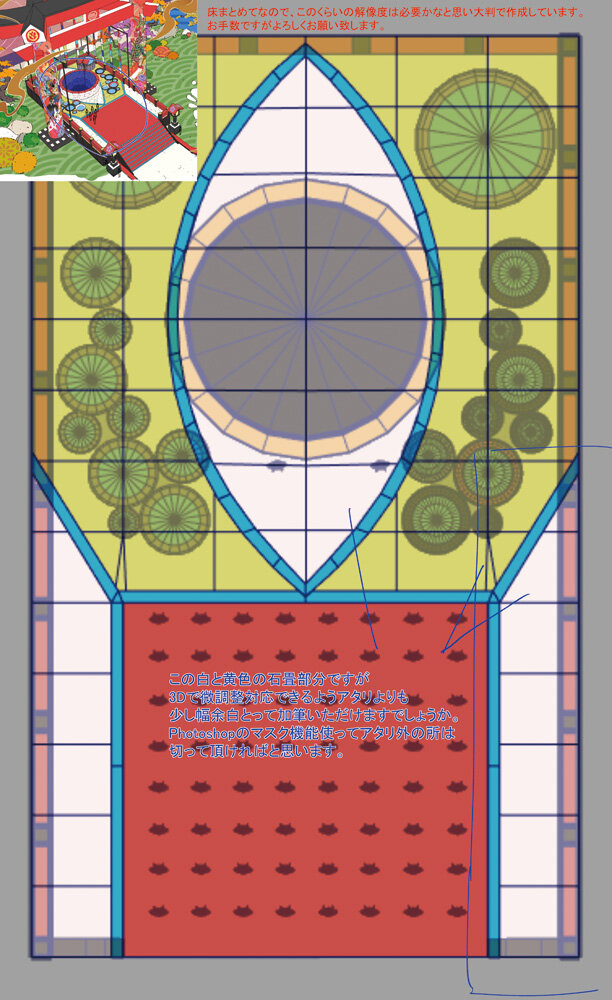

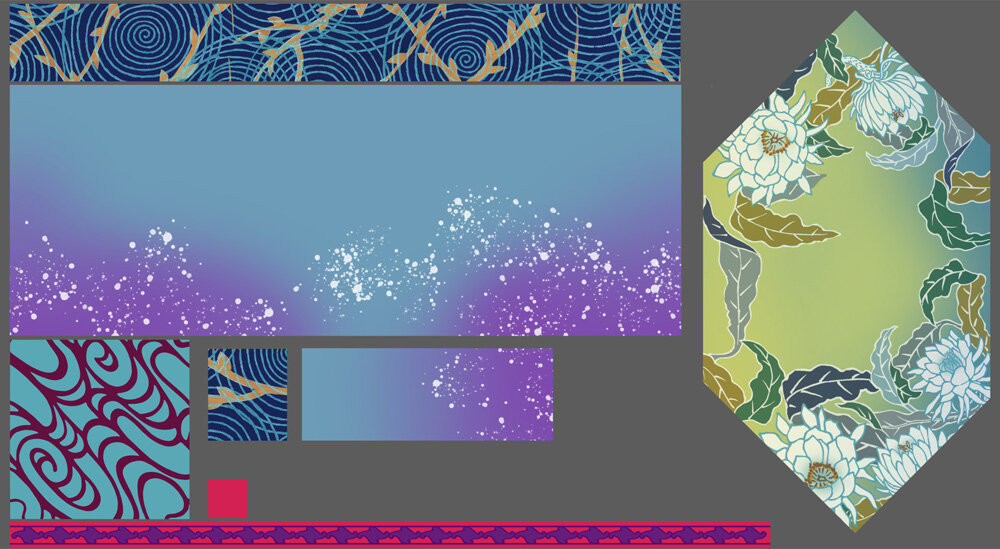

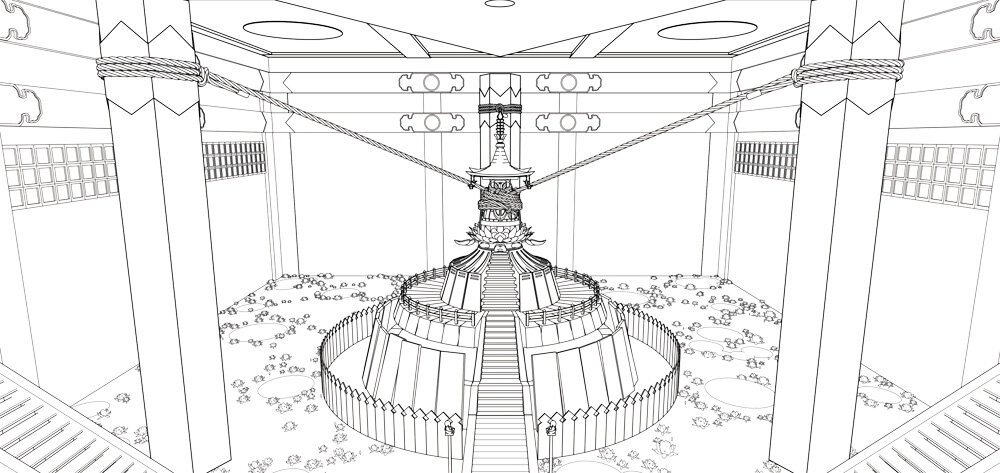

また、テクスチャはモデル全体の比率がわかるように作成した「比率用PSD素材」を基に美術チームが作成。庭だけで170枚の美術を貼り込んでいる。サイズは2K・4Kを基本に、寄りでは8K、さらに足りない場合は個別で美術チームのレタッチが加わることも。簡単な図柄や単色部は、美術ボードを参考に3D側で作成している。また、線で空間を伝えるというねらいから通常のアニメ背景美術としてはあまり見かけない輪郭線も描画されている。

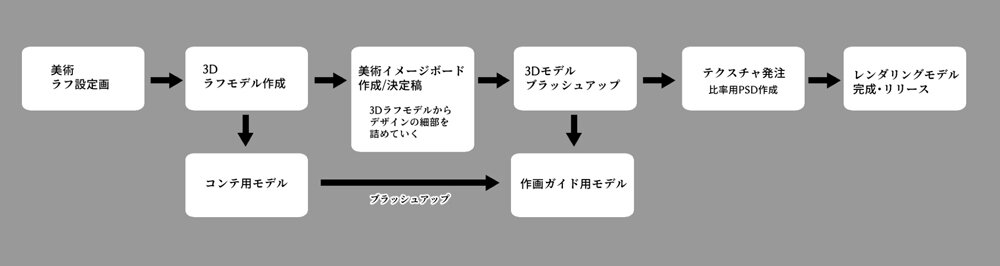

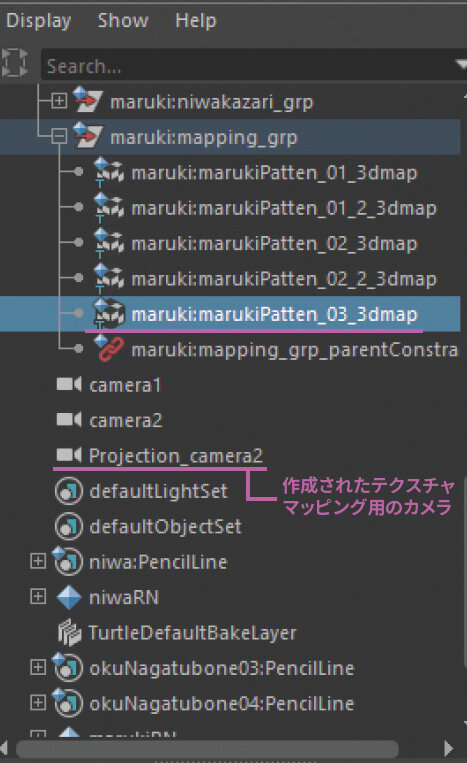

背景制作のワークフロー図

本作における背景制作のワークフロー図。大まかなながれは、「美術イメージラフ」→「3Dラフモデル作成」→「イメージボード作成/決定稿」→「モデルの形状をFIX」→「テクスチャ発注」→「レンダリングモデル」、となる。「絵コンテで使用したいという要望があったため、3Dラフモデルはある程度イメージラフが確定した段階で、先行で作成していました」(宜保氏)。

背景制作のながれ

庭の制作と松の木を浮世絵風に見せる工夫

-

▲庭のMayaシーンデータ。全てをひとつのファイルにすると重たくなりすぎるため、長局の二棟目以降や丸木のみなど、計6ファイルに分けられている。図は全て読み込んだ状態。コントローラが用意されており、後述する差分切り替えのためのパラメータが設けられている -

▲庭の松は書き割り状、丸い植木はテクスチャ投影となっており、どちらもカメラの設定が重要。図は松が視点カメラを向いていなかったり、丸木のテクスチャが伸びてしまっている状態

テクスチャによる豪華な大奥の室内

-

▲部屋のテクスチャの一例。小壁の部分ではUVをずらして反復的に利用したり、位置を微調整して見映えを最適化したりしている。一部屋で20~50枚のテクスチャが描かれ、カット単位で美術チームによりレタッチされた高解像度版を用意することも。ファイル数が膨大になりsourceimagesフォルダ以下が、いわゆる「目が滑る」状態になってしまったため、地道なフォルダ分けで対応した -

▲「これまでもUDIMは利用していましたが3~4マスほどで、今回は壁だけで十数マスなど、ここまで大規模になったのは初めてでした。単色部分はUVを小さくするといった対応もしましたが、基本的には『ここは低解像度でいいだろう』とは言い切れないところばかりでした」(宜保氏)

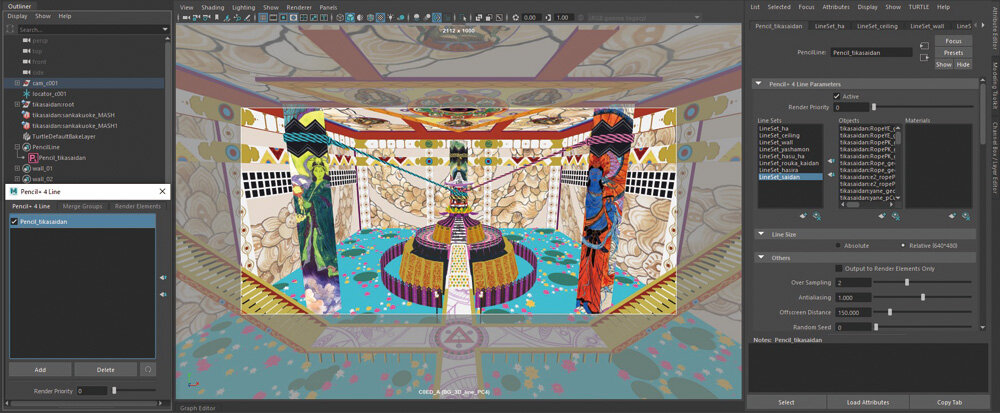

カメラが動くカットではPencil+ 4でラインを描画

ラインについては基本的にMaya標準のトゥーンライン機能であるpfxToonを使用しているが、エンディングの地下祭壇など、カメラの動くカットではPencil+ 4を採用。パーツを複数に分け、太さを細かく調整している。pfxToonでは描画の重さやカメラが動いた場合のチラつきなどが問題となったため、尺の長いエンディングではチラつきを抑えつつレンダリングコストも抑えられるPencil+ 4が活躍した。

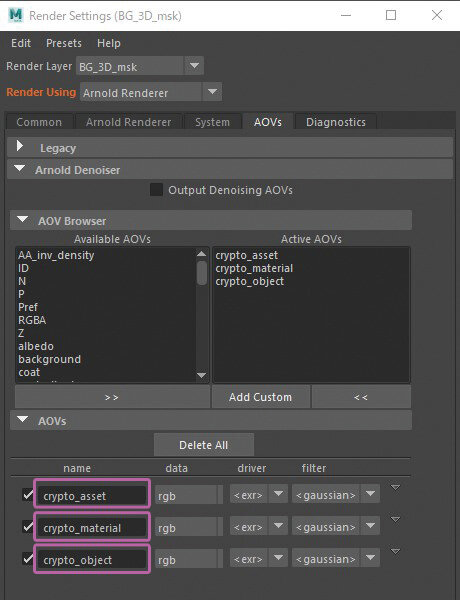

CryptomatteによるBook分け

大規模かつ構造が複雑な背景をレンダリングするにあたり、どのようにBook分けするかが課題となった。当初はレンダーレイヤーを分けて対応していたが、そのための作業コストやレンダリング時間が大きくなり、制作終盤にはアーティストだけでなく制作進行スタッフにも作業を依頼することになった。「最終的に、分けて出力するよりもCryptomatteを利用して一括出力後にBook分けし、必要な部分のみ利用する方法を採用しました。Book分けには経験や知識も必要ですが、Cryptomatteなら1枚出すだけなので対応しやすかったですね」(テクニカルディレクター・長嶺明音氏)。

祭の飾り付けによる差分の作成

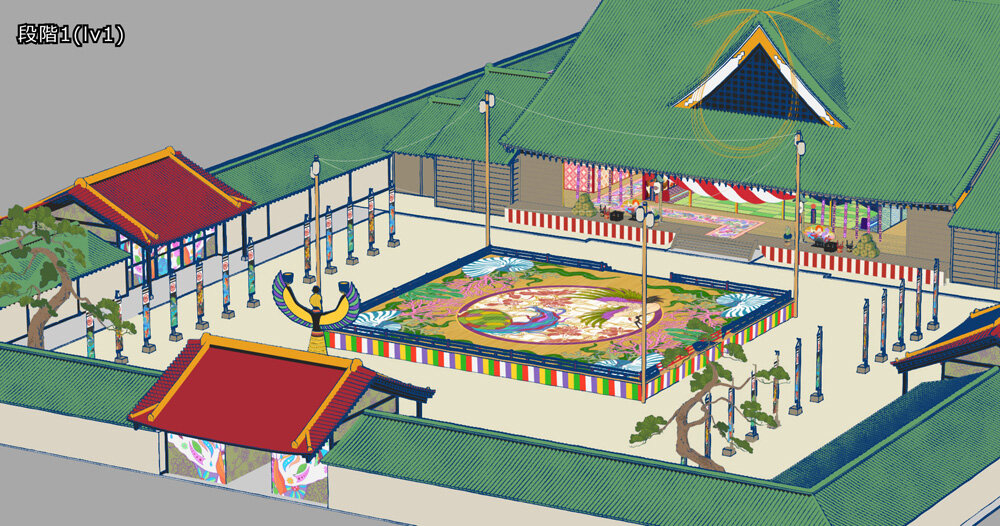

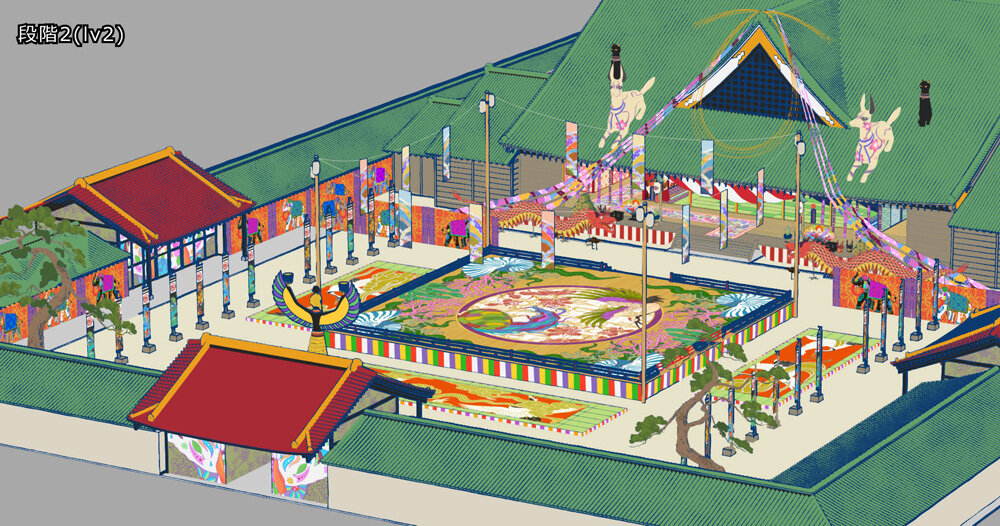

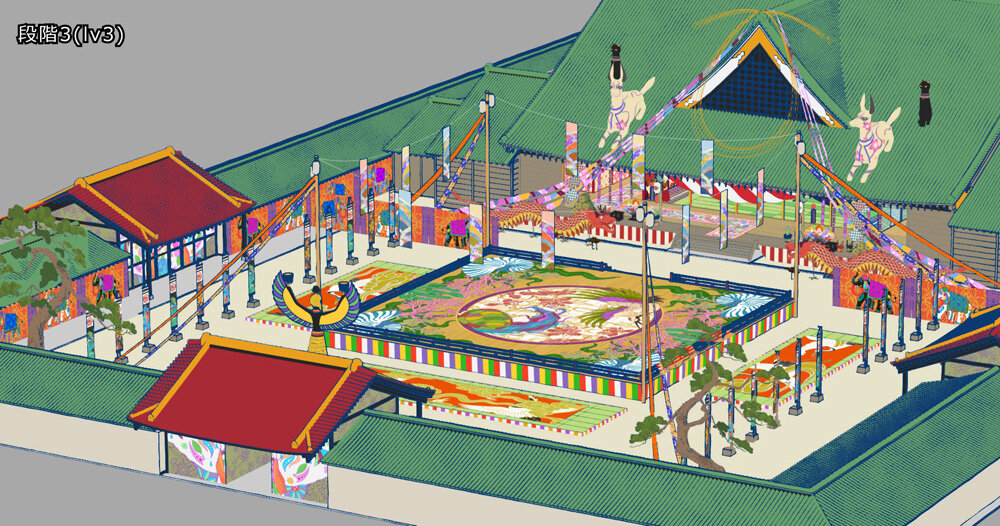

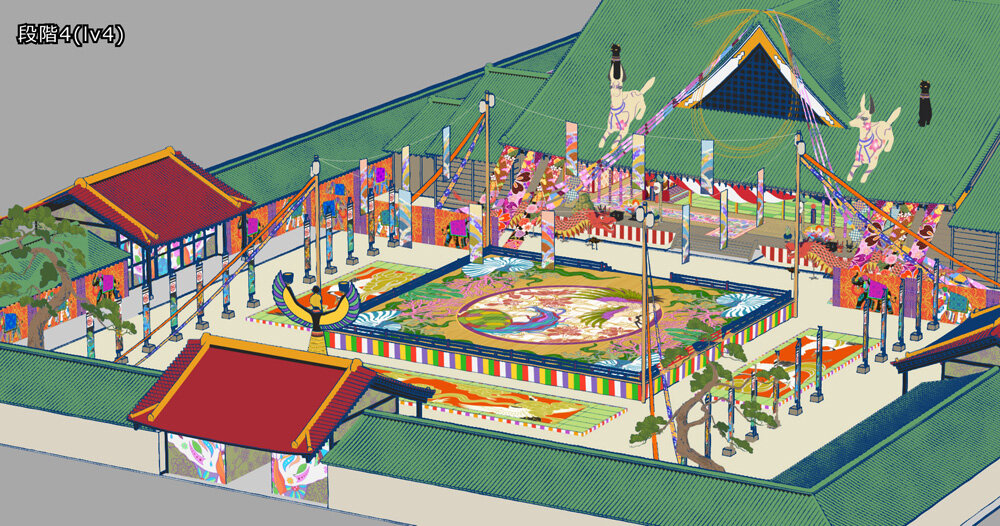

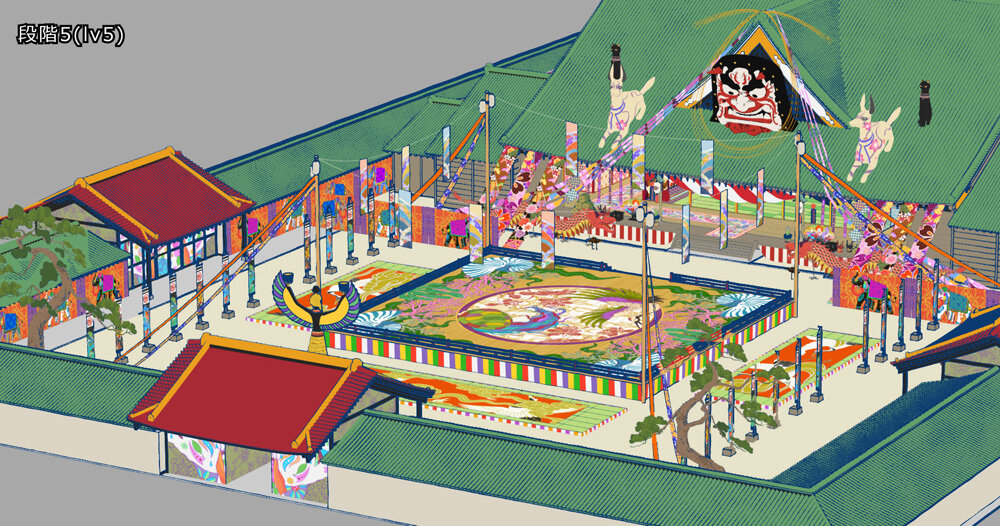

作中では日が経つにつれて、祭「大餅曳(おおもちひき)」の準備が進んでいく。建物全体で装飾が変化していき、最も人の出入りが多いという「七つ口」でもそれが確認できる。

-

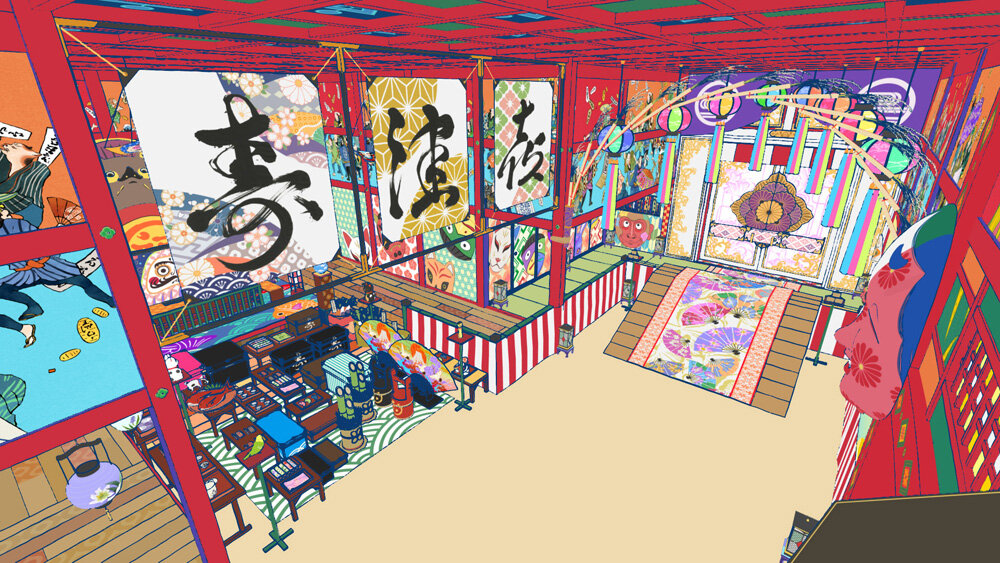

▲さらに書などが追加され、大餅曳の餅が準備された状態 -

▲最終的な七つ口。大餅曳が始まり餅が移動され、代わってそのための簡易的な坂が設置された。また門松、葛籠、反物など宴会用の荷物が大量に持ち込まれている。本作では作中で計5日間が経過するが、第二章も合わせるとさらに差分が存在する

7つのもの差分が制作された「大広間」

祭「大餅曳」のメインステージとも言える「大広間」では、実に7パターンもの差分が制作された。少しずつ祭のための飾り付けが増やされ、豪華な「大広間」に仕上げられていることがわかる。

(2)に続く。

■関連ニュース

『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』の制作ドキュメンタリー公開! 「影をつけない・あえて立体的にしない・昼夜の明るさを変えない」、浮世絵を参考にした独特の画づくりで話題になった作品はどうつくられたか?

CGWORLD 2025年4月号 vol.320

特集:外進出ガイド 2025

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年3月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_ks

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada