TEXT&PHOTO_小野憲史

ゲーム開発者会議「GDC(Game Developers Conference)」では昨年からVRDC(Virtual Reality Developers Conference)というVR/ARに特化した会議が併催されている。ここで「The Sound Design of 'Star Wars: Battlefront VR'」というセッションが行われたので、講演概要をレポートする。

タイトルからわかるように、本セッションはゲームのサウンドデザインを中心とした「小ネタのTIPS集」というべきものだったが、それだけに留まらない広がりを有していた。VR/ARコンテンツは開発ノウハウが乏しく、開発チームが役職を越えて協力しあうことが重要だ。そのため3DCGアーティストにも重要な内容と考え、今回の掲載となった。

<1>映画『ローグ・ワン』のサイドストーリー

本セッションで題材となった『Star Wars バトルフロント ローグ・ワン: Xウイング VRミッション』は、先に発売されたPS4・Xbox One・PC向けソフト『Star Wars バトルフロント』の無償追加コンテンツだ。プレイヤーは反乱軍の一員としてXウイングに登場し、映画『ローグ・ワン』のサイドストーリーを体験できる。

開発はEA傘下の英クライテリオンで、オリジナル版『Star Wars バトルフロント』の開発をつとめたEA DICEや、ルーカスフィルム、スカイウォーカーサウンドなどと連携しつつ開発された。プラットフォームはPS4専用で、プレイヤーは別途PSVRを購入する必要がある。つまりPSVR購入者に対するボーナスコンテンツという意味合いが強い。

実際問題としてPSVRの世界販売台数は91万5千台(2017年2月末現在)で、大手ゲーム会社の参入例は少ない。そうした中で本作は世界有数のゲーム会社であるEAが既存ゲームで収益を上げつつ、その予算内で開発を推進したプロダクトであり、非常に高い完成度を有している。以下、多少のネタバレを含むがご了承いただきたい。

<2>チュートリアルを兼ねたゲーム構成

本作は20分程度の一人用ゲームで、大きく下記のシークエンスで進行する。ストーリーはスクリプトベースで進行し、途中にエクストラミッション(TIEファイターの編隊に追われる僚機を助けるなど)が挟まり、結果によって多少内容が変化する。もっともストーリーの本筋に影響はなく、ゲームオーバーもない(撃墜されても、すぐに機体が復活する)。総じてテーマパークのアトラクションに近いデザインになっているのが特徴だ。

①プロローグ:プレイヤーは格納庫でXウイングに搭乗する。これを通してアイコンの選択と決定方法を学ぶ。

②艦隊との合流:プレイヤーは反乱軍の艦隊と合流し、レッド隊の4番機として編隊に組み込まれる。これを通して機体の基本操作を学ぶ。

③小惑星帯:プレイヤーは小惑星帯にジャンプし、機体トラブルに見舞われたUウイング(映画『ローグ・ワン』に搭乗したドロイドK-2SOが応答)と合流する。小惑星帯の通過を通して、より高度な機体の操作と武器の使用方法を学ぶ。

④TIEファイターとの戦闘:Uウイングの周囲に出現したTIEファイターの編隊と戦闘する。小レベルの戦闘。

⑤スターデストロイヤーからの脱出:プレイヤーはTIEファイターの編隊と戦いつつ、スターデストロイヤーの主要設備を撃破して、Uウイングと共に脱出する。高レベルの戦闘。

⑥エピローグ:艦隊と合流したプレイヤーは次のミッションに向かう。エンディングと共にゲームの結果が表示される。

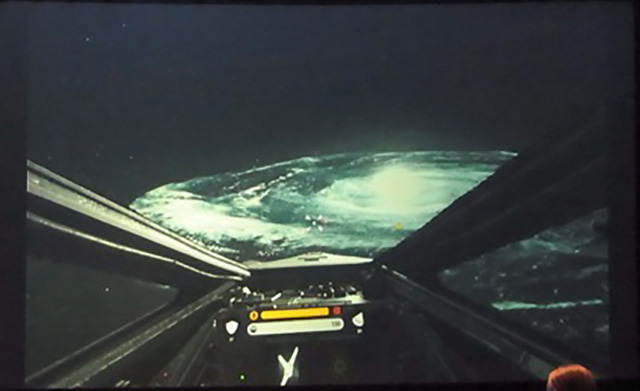

このように本作はVRゲームの初心者に対して、ゲーム全体を通して段階的に高度な操作を習得させる構造になっており、いわばゲーム全体がチュートリアルだといえる。またメイン画面はコクピットビューの一人称視点で、計器類・キャノピーの窓枠・機体ノーズなどが常に表示され、視線を下に向けると操縦者の体や両腕も視認できる。これらがVR酔いの低減に貢献している。

<3>開発チームが得た15種類のTIPS

ここから実際の講演レポートに移ろう。講演者はクライテリオンでソフトウェア・エンジニアをつとめたJay Steen氏で、「VRゲームの開発は我々にとっても初めての経験で、試行錯誤が続いた。その上で15個の気づきを得た」と説明した。以下、それぞれのTIPSを紹介していく。

▲クライテリオン ソフトウェア・エンジニア Jay Steen 氏

①アウトプットを知る

当たり前のことだが、はじめにPSVRのハードウェア特性を理解する必要がある。PSVR内蔵マイク、ソーシャルスクリーン(ゲーム画面の内容がテレビにミラーリングされる機能)、3Dサウンドなどで、これらの特性を活かすことが快適なVR体験をデザインする上で重要になる。

②プレイヤーを世界に引き込む

プレイヤーを冒頭の格納庫シーンで一気に世界に引き込むために、本作ではPSVRの内蔵マイクを通してプレイヤーの肉声ボイスをひろい、スピーカー(ヘッドフォン)を通してプレイヤーに聞こえる仕組みを採用している。多くのプレイヤーが格納庫のシーンで「ワオ!」などと発言するため、この音が実際に耳で聞こえることが、プレイヤーのVR体験を補強し、「まさに、その場所に立っている」感覚を補強する。

③コックピットのスイッチにインタラクションを組み込む

コックピットをリアルに表現するだけでなく、各ボタンに「押すと電子音が鳴る」などの簡単なインタラクションを組み込む(プロトン魚雷の照準器も操作できる)。これらは特別な機能を有するわけではないが、こうしたインタラクションがないと没入感がそがれてしまう。実装にはUIデザイナーとの協力が必要になる。

④主人公ボイス

本作では主人公キャラクターが用意され、僚機との無線通話を通してストーリーが進行するという、ユニークなナラティブ(物語体験)を提供している。これも本作が『参加する映画』というコンセプトでつくられていることに起因している。ボイスは男性と女性が選べ、デフォルトでは女性ボイスになっている。

⑤コックピットの雰囲気の演出

PSVRの3Dオーディオ機能を活かして、頭部を前後左右に動かすと左右のエンジン音やレーザー砲の発射音の聞こえ方が変化する演出を盛り込んだ。後ろを振り向くとドロイドが視認でき、返事も返してくれる。こうした細かいオーディオ演出を通して没入感が高められている。

⑥小惑星

小惑星にはXウイングの攻撃で破壊できる小型のものと、破壊できない大型の二種類を用意する。プレイヤーにギリギリの感覚で小惑星帯をすり抜ける感覚を提供するために、両者の配置の間隔を十分考慮する。その上でプレイヤーに編隊長の後を追わせることで、間接的に誘導していく。

⑦スケール感

反乱軍の艦艇や小惑星、スターデストロイヤーなど、Xウイングとの対比を示す巨大なオブジェクトを表示する。スターデストロイヤーに接近するミッションを組み込み(砲台の撃破など)、プレイヤーに艦艇の巨大さを体験させるようにする。艦艇の表面には追加のディテールをほどこし、カメラの距離に応じて切り替える。

⑧近接感

当たり判定はXウイングを中心に円級で取り、小惑星や艦艇などに接触した際にフィードバックを返す。ただし没入感をそがないように、機体が破壊されることはない。

⑨武器

Xウイングの特徴的なサウンドであるレーザー砲とプロトン魚雷の発射音をはじめ、主要な効果音を劇中の音源ベースで実装する。レーザー砲の連射を強制的に止めさせ、ゲームにリズム感を生み出すために、連射しすぎるとオーバーヒートして、一定時間攻撃できない仕様を追加する。

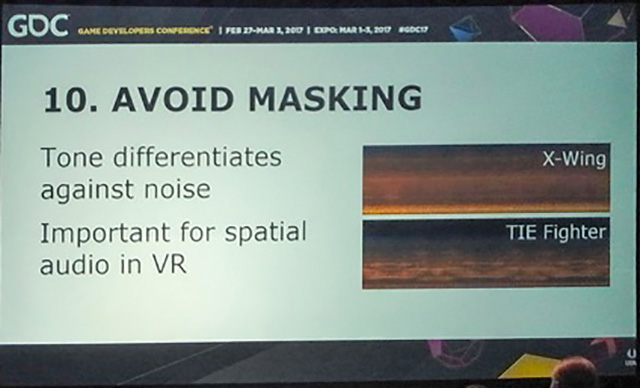

⑩エンジン音のノイズ表現

XウイングとTIEファイターのエンジン音の違いを強調するため、不要と思われるノイズを除去することなく、そのまま実装する。

⑪HDRを活用した注意喚起

プレイヤーはVR空間内であらゆる方向を見ようとする。そこで視線を自然に誘導するために、必要なボタンをHDRで点滅させるなどの注意喚起を行う。

⑫シールド

本作はプレイヤーの没入感を阻害することがないように、TIEファイターとの戦闘で撃墜されても、すぐに戦闘に復帰できる。そのため事実上ゲームオーバーが存在せず、すべてのプレイヤーがエンディングまで到達できる。ただし、それだけではゲーム内容が散漫に感じられる恐れがあるため、プレイヤーの操作により機体の周囲にシールドが展開できる。これによりプレイヤーに対してバトルの関心度を高めさせる。

⑬他チームとの協業

EA DICEや、ルーカスフィルム、スカイウォーカーサウンドといった他企業との連携でゲーム開発を進める。

⑭BGMの活用

ゲームの展開に応じて映画『スター・ウォーズ』のアイコニックなBGMを適時再生する。もっとも近年のAAAゲームでは環境音が重視され、本作のようにメロディアスなBGMが多用されるケースは少ない。そのため一般的なゲーム文法からは異例ともいえる演出になっているが、これがプレイヤーに対して「映画の中に入り込んでいる」感覚を高めている。

⑮実験的精神を保つ

今までのゲーム文法にとらわれず、ルールを破るようなこと(ゲームオーバーがない、劇中のBGMを多用する、プレイヤーの肉声をマイクで拾うなど)でも積極的に試してみる。新しい文法を創造する気概を持つ。

講演中では何度も「プレイヤーを映画の世界に引き込み、没入感を削がない」ことが強調された。そのため本作ではテーマパークのアトラクション向けコンテンツ制作に近いデザイン思想が持ち込まれることになった。その上でTIEファイターの撃墜数を競ったり、エクストラミッションに挑戦したりと、繰り返し遊べる要素を追加している。もっとも開発チームにそうした経験はなく、試行錯誤を繰り返しながらこの結論にたどり着いたという。

このように本作では、開発コスト削減のために「手戻りが少なく、効率的なゲーム開発」が求められる中で、例外的ともいえる開発体制がとられた。それだけに開発チームにとっても得がたい体験になったようだ。新しいコンテンツをつくるために、既存の考え方をリセットし、各自が職分を越えることの重要性があらためて示されたといえそうだ。