[PR]

SIGGRAPH 2018のタイミングで発表された、NVIDIAの「RTXテクノロジー」。ゲームやリアルタイムビジュアライゼーションはもちろんのこと、CG・VFXを含めたデジタル・コンテンツ制作全般で、ワークフローの飛躍的な発展が期待できるRTX。その可能性を具体的にみていく。

TEXT _深野暁雄 株式会社ブロス(イメージング事業本部教育サービス部 ディレクター)bros.studio

REVIEWER

-

-

株式会社ブロス

TVアニメ制作協力から海外番組技術サポート、メーカー様向けUE4セミナー企画・施行まで「幅広くお付き合いいただける」スタッフがお待ちしております。 bros.studio

ブロス制作協力作品「転生したらスライムだった件」

TVアニメ好評放送中!

TOKYO MX 毎週月曜24:00~、BS11 毎週月曜24:00~

tvk 毎週月曜25:00~、MBS 毎週火曜27:30~

※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます。

シリーズ累計1,000万部突破の超人気作がBlu-rayで登場!!

Blu-ray ① 2019.1.29 on sale!©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

Quadro RTXの何がすごいのか?

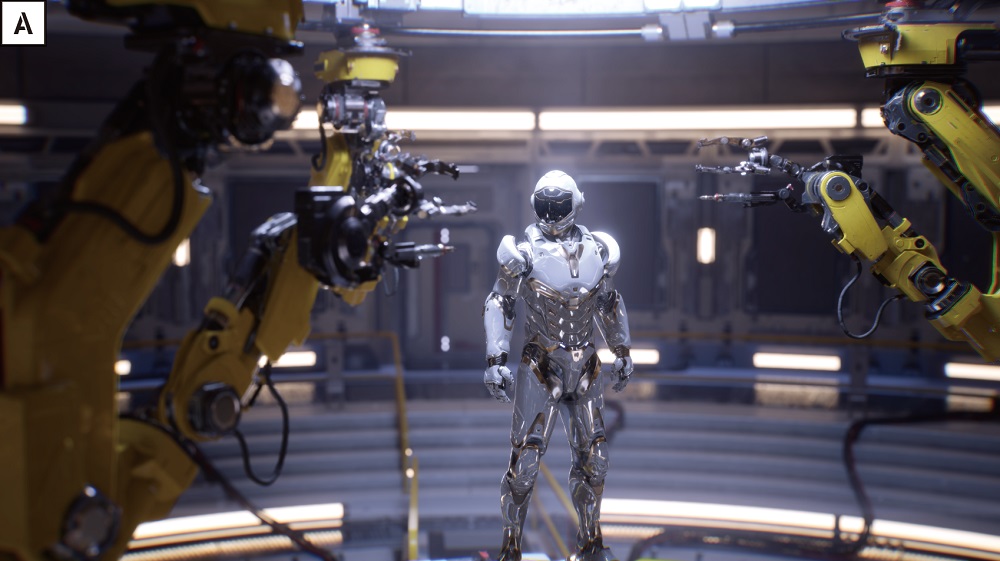

普段プリレンダーで作業されている方は「リアルタイムはプリレンダーと比べて質が劣る」、「所詮ゲームのような仕上がり」という声もあるが、NVIDIA社のテクニカルデモ映像「ProjectSOL」<A>を見ていただきたい。リアルタイムレイトレーシングが新しい時代を予感させる。そして、これを実現するのが「Quadro RTX」なのだ。RTXテクノロジーは、今までのGPU処理が速くなったという単純なものではない。

▲Quadro RTXによるリアルタイムレイトレーシング技術デモ『Project Sol:A Real-Time Ray-Tracing Cinematic Scene Powered』

youtu.be/KJRZTkttgLw

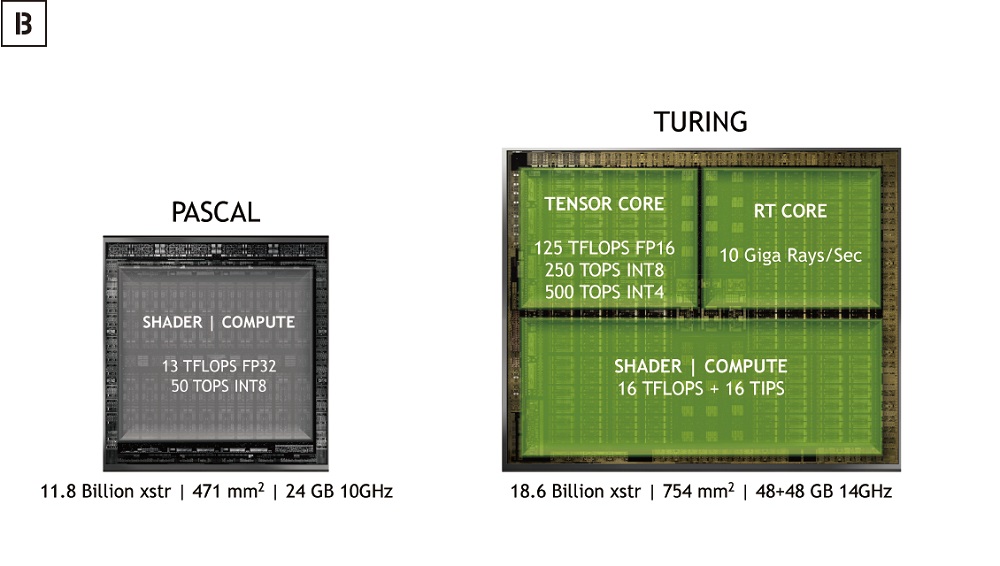

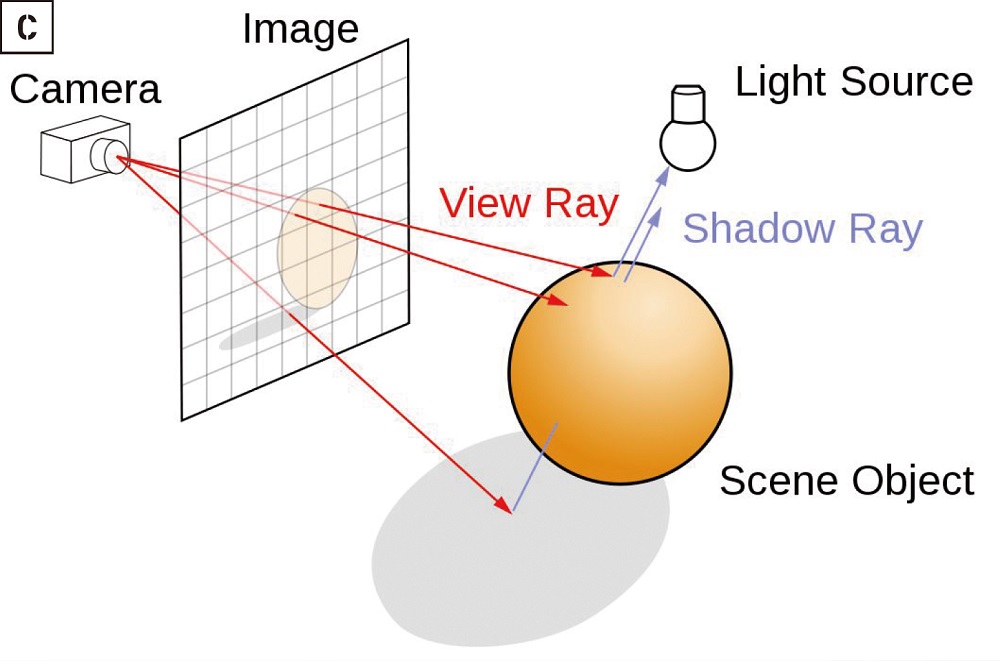

<B>は、過去のGPUとRTX GPUのコアを対比させたものである。RTXはTURINGアーキテクチャと呼ばれる。今までの3DCGのシェーダ処理、GPU演算(CUDA)の上にRTコアとTENSORコアというまったく新しいものが搭載されているのが大きなちがいだ。RTコアは「レイトレーシングアクセラレータ」であり、<C>のようにカメラから各ピクセルに光(レイ)を飛ばし、3DCG空間のオブジェクトに衝突しライトまで追跡してレンダリングを行う。このレイをRTコアは1秒間に10ギガ飛ばすことができるので、リアルタイムでレイトレーシングが可能になる。とはいえ計算は重いので、レンダリングを完全にレイトレーシングに置き換えるのではなく、従来のリアルタイム映像(ラスタライズ)の補完的に使う手法がメインになると 予想される。

▲現行世代のPASCALアーキテクチャと、RTXが搭載するTURINGアーキテクチャの比較図。その差は歴然だ

▲リアルタイムレイトレーシングの基本的なしく組み(概念図)

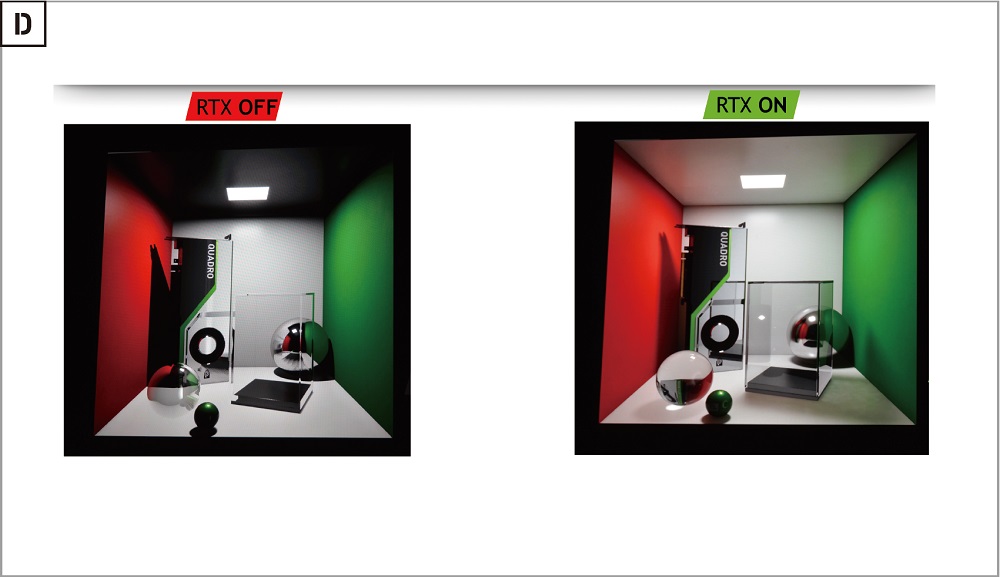

Unreal Engine 4(以下、UE4)、Unityなどゲームエンジンで高画質なリアルタイムCGが制作できることは様々なメディアやSNSでも話題になっていることは周知のとおり。しかし、そこでのグローバルイルミネーション、アンビエントオクルージョン、反射、屈折などの表現は進化し、洗練されているが、いわゆる疑似的手法であり、今までのプリレンダーで映像を制作する現場では、今ひとつ納得できる表現に届かないレベルだったかもしれない。<D>は従来の表現方法とRTXによるリアルタイム映像の比較である。RTXと相性の良い環境であれば、プリレンダーと遜色のないフォトリアルが実現できそうだ。

▲(左図)従来のリアルタイムレンダリング(RTX OFF)/(右図)リアルタイムレイトレーシング(RTX ON)

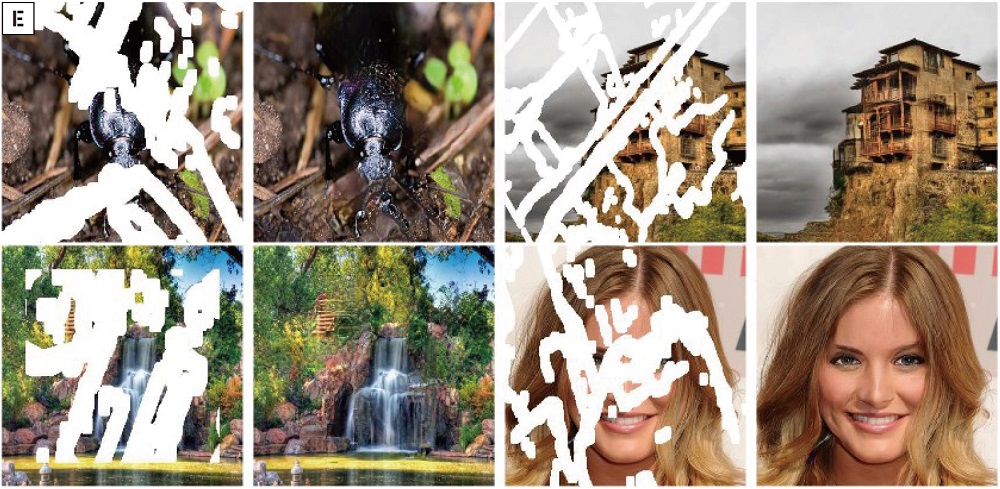

もうひとつの新しいコア、TENSORは「深層学習用ユニット」と呼ばれ、AIや機械学習を高速に計算する。すでにその分野専門のNVIDIA VoltaGPUで実装されているが、今回RTXではグラフィック用途で初めて搭載された。TENSORコアはCPUの40倍近いAIなどの計算速度をもつ。消費電力も低いことも魅力だ。CG制作でAIは関係ないというのは早計で、大きく制作の効率アップが期待できる。まずは、レンダリングのノイズを消去する「Denoiser」がAIを用いることで高速になり、高画質の仕上げで時間短縮が可能である。また、<E>のようにAIによる自動フレーム補完(スロー映像を作成)、AIアンチエリアス(DLSS)、AIによる自動画像レタッチなど2Dで効果も期待できる。

▲TENSORコアを用いた、AI・機械学習をデジタルコンテンツ制作に応用した例。左側が元画像、右側が自動修復された結果である

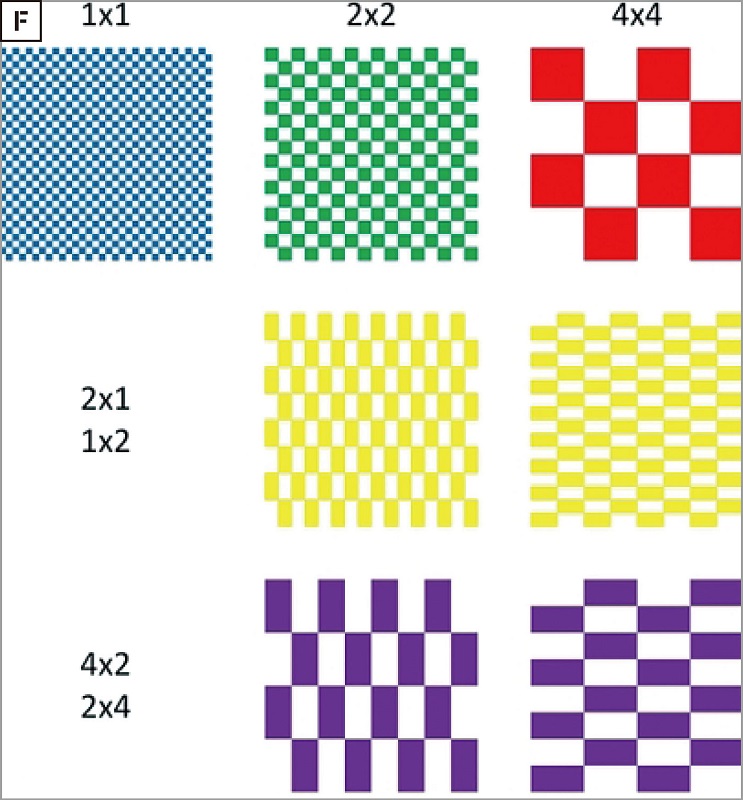

RTXによって強化されたものとして、プログラマブルシェーダもはずせない。様々な機能があるが、VR制作でメリットがあるのが、「VRS(Variable Rate Shadeing)」である<F>。視線トラッキングできるVRデバイスであれば、その視点の先だけ高画質にレンダリングし、その周辺は画質を下げることで、大画面でもフレームレートを下げることなく処理ができるメリットがある。このように放送や映画での大画面映像制作を迅速に行う時代にRTXテクノロジーを用いることは大きなメリットになるだろう。

▲VRSプログラマブルシェーダの使用例。視線が集中する領域の描画精度を高める一方で、そうではない領域については段階的に精度を下げることでより効率的なリアルタイムレンダリングを実現

来たる2019 年に向け、Arnold、V-Ray、Redshift、Adobe Dimensionなども同様にRTXテクノロジーへの対応が予定されている。RTXテクノロジーのさらなる展開に引き続き注目したい。

Quadro RTX シリーズ ラインナップ

Quadro RTXシリーズは、今夏の初披露時に5000、6000、8000の3種類をリリース。そして、先日新たにRTX 4000が追加された。RTX8000と同6000では、TENSORコア=4608、CUDAコア=576と同数でRTコアも同性能だが、前者は2倍のメモリ(48GB)を積んでいる。 Quadro RTXのハードウェアとしてのメリットは処理速度だけではなく、1ボードで4枚のディスプレイに対して4K/120Hzを表示できることだ。Mosaicマルチディスプレイテクノロジーにて画面のズレがなく、Quadro Syncボードによって各ディスプレイを同期できる。

▲11月14日にリリースされた「Quadro RTX 4000」。TENSORコア数=288、CUDAコア数=2304にまとめることで、市場想定価格約900米ドルと、より手軽にRTXテクノロジーの恩恵が得られるようになった

<Quadro RTXファミリー>

▲Quadro RTXシリーズのラインナップ(SIGGRAPH 2018におけるリリース時)。RTX 8000をNVLinkにより2枚挿しすることで96GBまでビデオメモリを拡張できる

SOLIDWORKS Vizualize ProfessionalによるQuadro RTXレンダリングを試す

それでは、RTXテクノロジーはCG制作で大きなメリットが得られるのかを実際に検証していこう。多くのDCC/デザインVizツールが対応を表明済みだが、β版の提供にとどまるなど、その真価を発揮できるようになるのは来春以降になる見通しの中、SOLIDWORKS Vizualize ProfessionalでQuadro RTXの動作が確認できたので、ベンチマークを計測してみた。SOLIDWORKS Vizualize(旧Bunkspeed)Professionalはダッソー・システムズが開発する3D CADツールセットの上位版であり、CADデータはもちろん、OBJ、FBX、Mayaなどの3DCGデータをインポート、レンダリングが行えるビジュアライゼーション専用ツールである。NVIDIA Irayテクノロジーとネイティブで統合されているので、RTXへの対応が迅速だったことも納得だ。今回のベンチマークに使用する3DモデルはSOLIDWORKS Vizualize Professional に付属する990,977ポリゴンのカーモデルを使用。ハードウェアは、筆者が所属するブロス内の検証PC「DELL Precision T7600」(Xeon E5-2690×2、RAM 128GB、Windows 10)に、NVIDIA Quadro RTX 6000を搭載して、一連の検証を行なった。レンダリング解像度はFHD、高品質、レンダリングパス=1000のプリセットをアサイン。まずは、CPUレンダリングを行なったところ、21分以上を要した<A>。

▲CPUレンダリングの結果(21分28秒)

続けて、レンダラの設定をGPUに切り替え、改めてレンダリングしたところ、わずか1分37秒で完了してしまった。CPUレンダリングとの比較で約13倍の高速化を実現。見た目の画質的にもCPUとの差は見られなかった<B>。

▲Quadro RTX 6000によるGPUレンダリングの結果。なんと1分37秒という驚異的なスピードで、CPUレンダリングとほぼ同等の結果が得られた

続けてグラフィックスボードをQuadro K5000に載せ替え、同じシーンで計測してみると、15分47秒という結果に。RTX6000では10倍近くの高速化を実現していることがわかった。さらにRTXテクノロジーのメリットであるAIデノイザーをONにしつつ、レンダリングパスを200(先ほどの1/5の画質)に下げて計算してみたところ、わずか20秒で完了<C>。この場合は、CPUと比べて実に64倍の処理速度である。静止画では若干のノイズが見えるものの、動画用途であれば気にならない範囲ではないだろうか。なお、プレビューでもデノイザーをONにしたまま、リアルタイムでのマテリアル変更も可能だ。試しにボディカラーをブルーに変更したところ、再レンダリングは35秒で完了した。4Kサイズの大規模なシーンをレンダリングする上でもQuadro RTXは存分にそのパフォーマンスを発揮するはずだ。

▲デノイザーをON、レンダリングパスを1/5に切り替えてみると、わずか20秒でレンダリングが完了した。CPUレンダリングに対して約64倍高速化されたわけだが、作業途中のテストレンダリングにはうってつけだろう。さらにプレビュー表示もリアルタイムでデノイズしながら質感を確認できる

鍵となるのは「MDL」と「AxF」 ~RTXテクノロジーで実現するワンソースマルチユース~

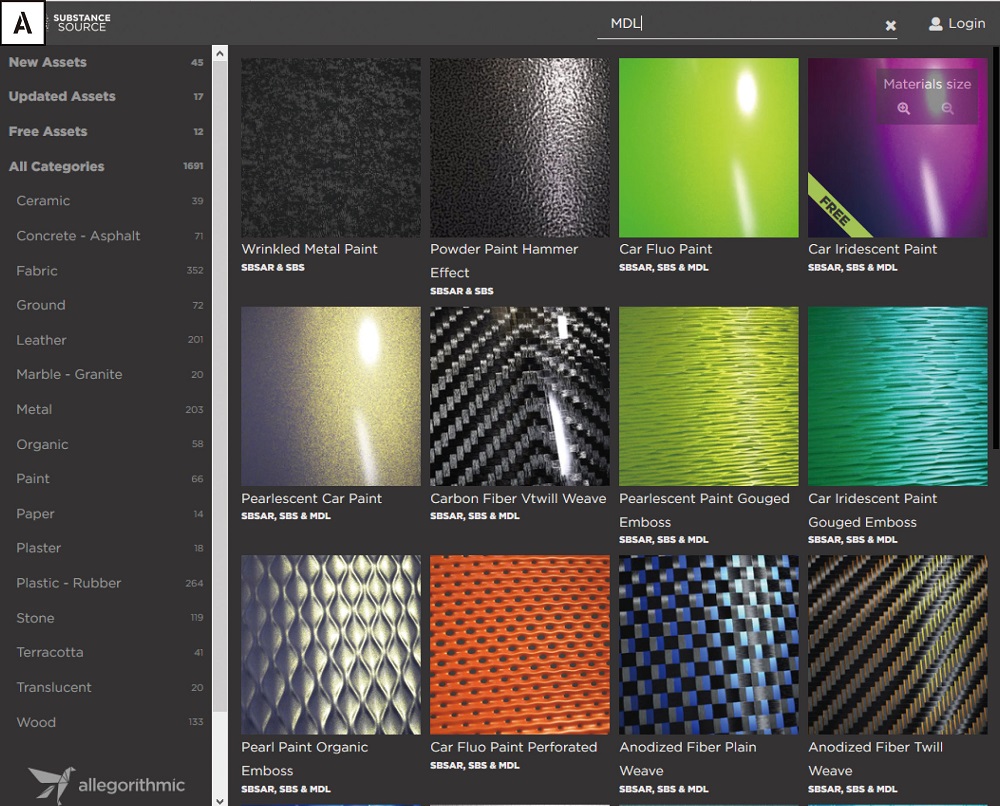

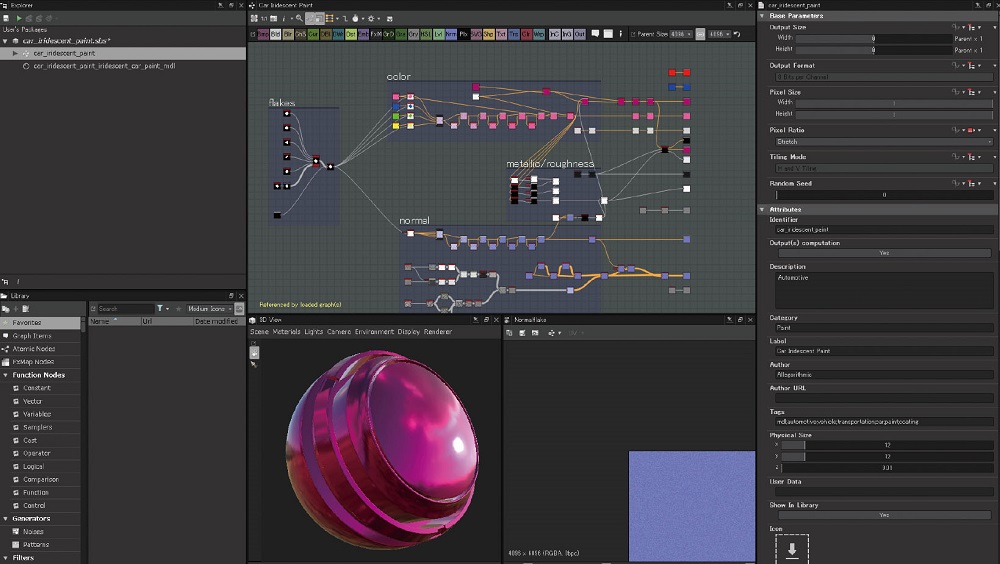

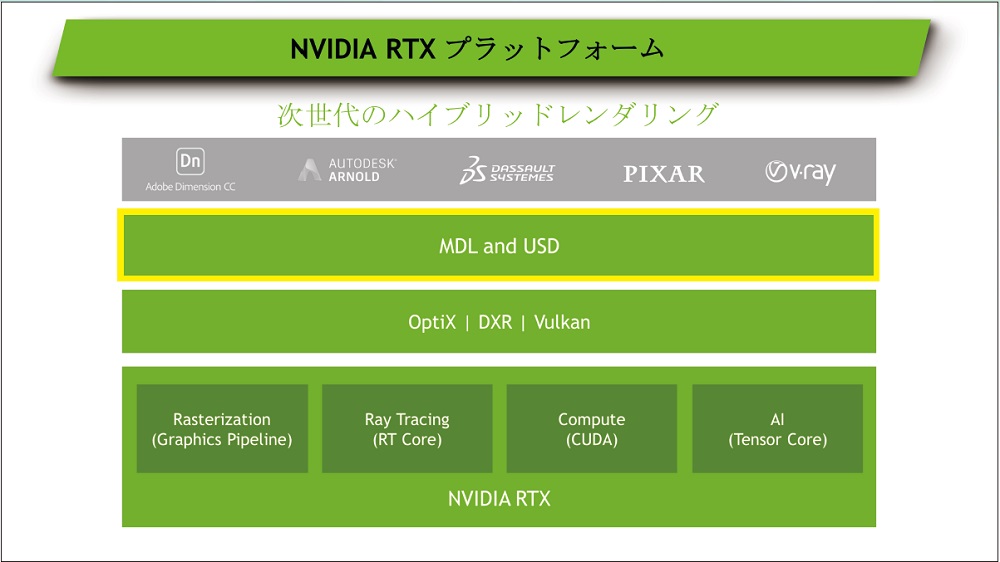

CG制作では、動画と静止画、VRとゲームなどマルチユースで受託することで新しいビジネス展開が可能である。そのためには共用データをベースとするワークフローが必要になる。NVIDIAが公表したRTXテクノロジーの論理層を見ると(上図)、最上位にArnoldなどのレンダラやツールベンダーの名があるのだが、その1つ下層にある「MDL and USD」に注目してもらいたい。MDL(Material Definition Language)は、NVIDIAが推奨する共有マテリアル定義言語で、RTXテクノロジーに組み込まれている。そして無償で提供されていることも特徴である。すでにUE4(4.21)、Substance Designer( 以下、SD)、V-Ray NextではMDLのインポートが可能であり、今後も対応するDCCツールは増えていくはず。Allegorithmicの「SubstanceSource」マテリアルライブラリではMDLファイルが公開されており、SDへインポートすることができる。そのファイルから書き出したテクスチャをMayaのArnoldシェーダにアサインし、レンダリングした作例が<A>である。今後はMDLマテリアルをライブラリ化できれば、DCCツールやレンダラを問わずワンソースマルチユースが実現できるわけだ。

▲Substance Sourceマテリアルライブラリで公開されているMDLファイルを使い、Substance Designerでテクスチャを作成。それをMayaに読み込みArnoldシェーダに変換したものでレンダリングした例

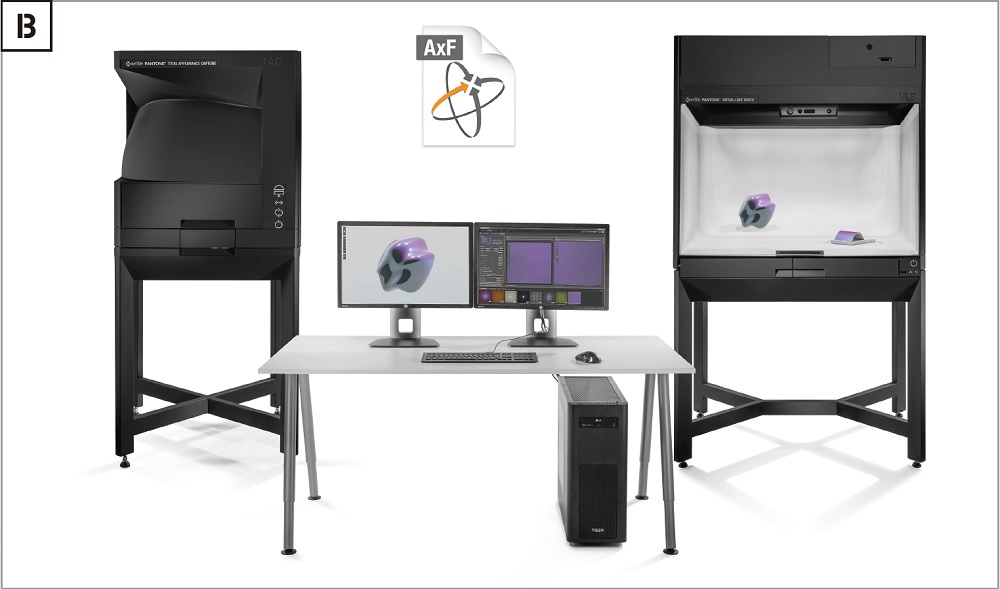

しかし、今までビジュアライゼーションの際にリファレンスの画像から目合わせで色や質感を設定していた工程が多かったのではないだろうか? そこでブロスでは、AxFフォーマットとMDを組み合わせたワークフロー<B>を提案したい。AxF(Appearance Exchange Format)とは、X-Riteのマテリアルスキャナを使い、現実の素材を様々な方向から光を当てスキャンして作成するフォーマットであり、限定環境下における「正しい反射」情報を有している。製造元から任意の商品を構成する素材のAxFデータの提供を受けることができれば、製造上流が採用するマテリアルを全工程で設定することが容易になる。こちらもUE4やSDはAxFファイルのインポートに対応済みであり、一説によるとAxFからMDLに変換するツールも出てくるようだ。

▲X-Riteが開発・提供するTAC(Total Appearance Capture)エコシステム。その基盤となるのが、AxFファイルフォーマットである

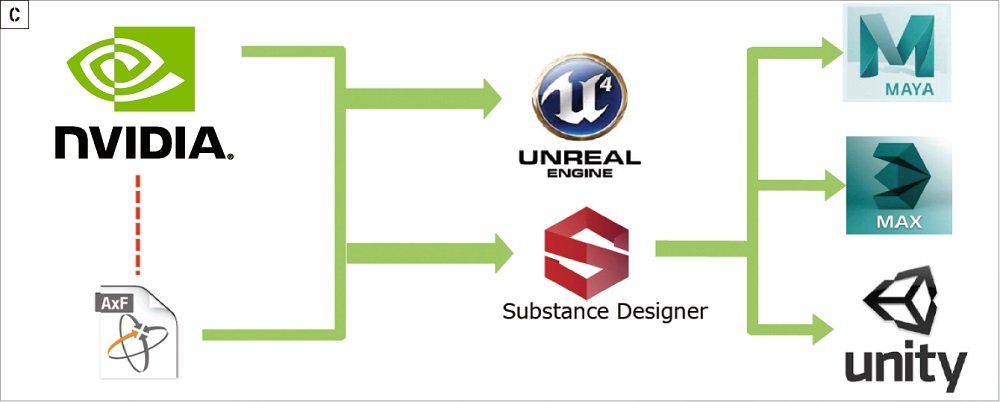

<C>は、ブロスが試行しているワークフロー。プリレンダーとリアルタイムレンダリングで同じ質感を得ることを目指している。2019年はNVIDIAのRTXテクノロジーを基盤として、4K、8K、HDR映像に代表されるリッチコンテンツ制作の環境構築が大きく前進することが確実だ。

▲ブロスが試行するMDL、AxFを軸としたマテリアル共有ワークフロー(2018年11月現在)。注意点として、MDLもAxFもフォーマットのバージョンが存在するため、インポートするツールがそのバージョンに正しく対応しているか、事前の調査・検証が必須なこと

-

-

問い合わせ

NVIDIA(エヌビディア)

www.nvidia.co.jp