2019年春時点での業界トレンドをチェック。何かと新規の発表が続くリアルタイムレイトレーシング技術とHDRの2点について、テクニカルジャーナリストの西川善司氏に解説してもらった。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 249(2019年5月号)からの転載となります。

TEXT_西川善司

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©2019 Koch Media GmbH and published by Deep Silver. Developed by 4A Games. 4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited. Metro Exodus is inspired by the internationally best-selling novels METRO 2033 and METRO 2035 by Dmitry Glukhovsky. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

01 マイクロソフトが発表したリアルタイムレイトレーシング技術は普及するのか?

リアルタイムレイトレーシング対応が進むCG関連アプリケーション

近年のゲームグラフィックス技術に関連した注目のキーワードについて取り上げるにあたり、様々な候補キーワードを思いつくも、今回は注目度と重要度の高い「リアルタイムレイトレーシング技術」と「HDR映像技術」の2つについて紹介したい。

まずは「リアルタイムレイトレーシング技術」から。2018年3月、マイクロソフトはリアルタイムレイトレーシング技術「DirectX Raytracing」(DXR)を発表した。この時点では、対応を表明したNVIDIAがVoltaコア世代のGPUで、GPGPU的に対応しただけだったが、同年8月にNVIDIAはDXRをハードウェア的にアクセラレーションすることができるTuringコア世代のGPUを発表。それも、ワークステーション向けのQuadro RTXシリーズ、民生・ゲーマー向けのGeForce RTXシリーズを立て続けに発表することで、NVIDIAのDXR対応本気度をアピールした。その後、マイクロソフトは2018年10月、Windows 10向けのシステムアップデート「October 2018 Update」にてDXRの提供を開始。リアルタイムレイトレーシングプラットフォームとしてのDXRは発表から1年未満で実動を開始したことになる。

実質的にマイクロソフトとNVIDIAコンビで始動した「リアルタイムレイトレーシング技術」に対するソフトウェア業界の反応はどうか。いわゆる業務用CG関連アプリケーションの世界からは「まずまずの歓迎ムード」といった印象だ。Dassault Systèmesの「SOLIDWORKS Visualize」、Autodeskの「Arnold」、Adobeの「Dimension」、Chaos Groupの「V-Ray」、Redshift Rendering Technologies の「Redshift」、OTOYの「OctaneRender」、Allegorithmicの「Substance Designer」などなど、挙げればキリがないほど多くの著名レンダラやCG制作ソフトが対応を表明(※1)。レンダリング時間がGPGPUベースレンダラの数倍以上、CPUベースレンダラの数十倍以上加速されることから、映像制作スタジオからの引き合いはとても強いのだ。このため、2019年以降、業務用CG制作の現場では、リアルタイムレイトレーシングのエコシステムは急速に回り始めるとみられる。

※1:NVIDIAが発表したリアルタイムレイトレーシング対応アプリケーションラインナップの詳細

blogs.nvidia.com/blog/2018/08/13/turingindustry-support

「NVIDIA RTX」プラットフォームの利用による推進

ただ一方で、業務用レンダリングの世界におけるリアルタイムレイトレーシング対応は、DXR対応というよりは、NVIDIAが独自に展開する「NVIDIA RTX」プラットフォームを利用しての対応が目立つ。例えば、SOLIDWORKS VisualizeやArnoldをはじめとしてそのほか多くのリアルタイムレイトレーシング技術対応アプリケーションなどは、DXR対応ではなく、NVIDIA RTXに含まれるレイトレーシングフレームワーク(≒ミドルウェア)「NVIDIA OptiX」を利用してTuringコアのレイトレーシングアクセラレーションを享受するしくみとなっている。

NVIDIA RTXとは、NVIDIAがTuringコアリリースと共に発表したNVIDIA製GPU向けのソフトウェア開発プラットフォームのブランド名で、「材質記述言語(MDL:Material Definition Language)」「従来のラスタライズ法によるレンダリング」「レイトレーシング法によるレンダリング」「CUDAによるGPGPU処理」「Tensorコアによる推論アクセラレーション」などをひとつにまとめたものになる。

NVIDIA RTXのソフトウェアスタック

NVIDIA RTXのソフトウェアスタック図。下に行くほどハードウェアに近いことを表す。上に行けば行くほどソフトウェアで構築されるシステムになる

技術開発は進むも対応はスローペースのゲーム業界

一方、一般ユーザー向けのゲームタイトルへの採用はどうか。ゲーム業界側は、前述したプロフェッショナルグラフィックス業界ほどの対応ラッシュには至っておらず「技術開発は進めるが、直近のタイトルへの採用となると熟考を要する」といった感じの慎重派が多い印象だ。とはいえ二大商用ゲームエンジンとされるUnreal Engine 4とUnity 2019は共に2019年内のDXR対応を表明しているので、いずれ「Windows PC版のみDXR対応」といったゲームタイトルが出てくるながれも期待できないわけではない。

なお、現状、DXR対応のリアルタイムレイトレーシング対応(予定含む)のWindows PC向けゲームタイトルとしては4A Gamesの『Metro Exodus』、Electronic Artsの『Battlefield V』、スクウェア・エニックスの『Shadow of the Tomb Raider』、Remedy Entertainmentの『CONTROL』、Mundfishの『Atomic Heart』などがある。また、ゲームではないが、業界標準PC向けベンチマークソフトとして著名な3DMark開発元のUL BenchmarksがDXR性能測定用として「Port Royal」を2019年1月に公開した。

リアルタイムレイトレーシング対応したゲームタイトル

©2019 Koch Media GmbH and published by Deep Silver. Developed by 4A Games. 4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited. Metro Exodus is inspired by the internationally best-selling novels METRO 2033 and METRO 2035 by Dmitry Glukhovsky. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

DXR対応のリアルタイムレイトレーシングに対応した『Metro Exodus』(4A Games)。上がリアルタイムレイトレーシングOFFで、下がONの状態

業務用CG関連アプリケーションと比べ、ゲームをはじめとした一般ユーザー向けアプリケーションのDXR対応がややスローペースなのには込み入った理由が考えられる。まず、現在の主たるゲームプラットフォームであるPS4系、Xbox One系が当たり前ながらDXR対応世代GPUではないことだ。現在多くの大作ゲームがPS4、Xbox One、Windows PCにて、(解像度をはじめとした細部にちがいはあれど)ほぼ同仕様のグラフィックスで開発されており、Windwos PC版だけDXR対応とするのは、開発コストを考えるとなかなか決断できないのだ。

もちろん、そのWindows PCユーザーの多くがDXR対応GPUを所有していれば、そのDXR対応にも価値や訴求力が生まれるが、2019年3月現在、DXR対応GPUは、NVIDIAのQuadro RTXシリーズ、GeForce RTXシリーズのみだ。そのNVIDIAも、1月にミドルアッパークラスとも言えるGeForce RTX 2060を発表するも、2月にはその下位モデルとしてTuringコア世代でありながらもDXR(とRTX)未対応のGeForce GTX 1660を発表しており、NVIDIA側のリアルタイムレイトレーシング技術推進戦略にはブレが見え隠れする。さらにNVIDIAの競合たる大手GPUメーカーのAMDがDXR対応GPUを発表していないことも、一般ユーザー向けアプリケーションのDXR対応がスローペースとなっていることに拍車をかけている。そう、この新しいグラフィックス技術に対して二大GPUメーカーの足並みが揃っていないのだ。AMDは2019年1月、新GPU「Radeon VII」を発表したのだが、DXRには未対応だった。これは筆者の個人的見解だが、AMDとしては長年OpenCLベースで開発してきた自社製レイトレーシングエンジン「Radeon ProRender」を訴求する関係上、DXR対応に舵をとりにくいのだろう。

今年、2019年は次世代ゲーム機のアナウンスがあると噂されるが、PS系、Xbox系ともに現行機と同じAMD製のGPUを採用するとみられている。ということは、現在のAMDのGPU戦略を鑑みるに、リアルタイムレイトレーシング技術への対応の可能性は極めて低いはずだ。すなわち、直近の次世代機でのリアルタイムレイトレーシング技術採用の見込みは薄いのだ。

まとめると、リアルタイムレイトレーシング技術は、業務用CG関連アプリケーションにおいては今年以降比較的早いペースで対応が進みそうだが、ゲームへの対応はゆっくりとしたものになると思われる。

次ページ:

02 ソニー・インタラクティブエンタテインメントとマイクロソフトがゲーム向けHDR映像の制作ガイドラインを共同で策定

02 ソニー・インタラクティブエンタテインメントとマイクロソフトがゲーム向けHDR映像の制作ガイドラインを共同で策定

大作ゲームが次々と対応し普及期を迎えたHDR

今やXbox One S、およびXbox One X、そして全てのPS4シリーズがHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しており、Windows 10も2018年春のアップデートによってシステムレベルでHDR対応となった。昨今は大作ゲームの多くがPC版、PS4版、Xbox One版が揃いも揃ってHDR対応ということが珍しくなくなり、その意味では、いまやHDRは完全に普及期を迎えたと言っていいだろう。

ゲームプラットフォームが揃って対応しているのは、最も普及が進んでいる「HDR10」規格だ。これは4K Blu-ray(Ultra HD Blu-ray)に採用されたことで、広くモニタやテレビなどが対応しているHDR映像規格である。モニタやテレビでHDR対応を謳う製品でHDR10に対応しないものはほぼ存在しないため、手持ちのPCやゲーム機と買ってきたHDR対応モニタ・テレビとを接続すれば、その瞬間からHDR表現付きでゲームを楽しめることになる。

しかし、ゲーム制作側の意図したHDR表現が、必ずしもそのHDR対応モニタ・テレビで実現されているとは限らない、......というところがややこしい。実は、HDR10規格はかなり将来までを見据えた規格になっている一方で、実際に市場に出ているHDR対応モニタ・テレビ製品は、このHDR10規格の限定範囲しかサポートしておらず、しかも製品ごとにその対応範囲がバラバラという状況なのだ。具体的な話をするとHDR10規格では10,000nitという、かなり高輝度領域までを表現範囲として定めているのだが、現在市販されているHDR対応モニタ・テレビは業務用や超々高級民生機でも4,000nitくらいまでしかサポートされていない。一般的な製品だと上級機でも1,000nit前後、中堅クラスだと600nit前後、そして安価なエントリークラスだと400nit前後までの輝度表現しか行うことができない。

ゲーム開発側としてはHDR10規格の最大10,000nitでの出力を想定して制作してしまうと、エントリークラスのHDR対応モニタ・テレビではとても暗い表示になってしまう。この状況はゲームにとっては不都合極まりない事態となる。というのも、ゲームの場合、映像の見え方がゲームのプレイ感や、それこそゲームメカニクスそのものに大きな影響を与える場合があるためだ。例えば、レーシングゲームの場合、トンネルを抜けた先の明るい光景が、あるHDR対応モニタ・テレビ製品では飽和してよく見えず、別の製品ではきちんと右カーブであることが見えるとしたらどうか。これは使用するモニタ・テレビによって、ユーザーのゲーム体験がちがってきてしまうことになる。レースゲームのように競い合うゲームの場合、ユーザーとしては他のプレイヤーと同一の体験をしたいし、開発側としても全てのプレイヤーに開発側が意図した映像表現を見てほしいはずだ。こうした格差がプレイ環境によって起こりえるとしたら問題というわけである。しかも、この問題をややこしくしているのは、ゲーム側がHDR対応モニタ・テレビの表示特質に合わせて製品個別に対応しようにも、ゲーム機側からユーザーが利用しているHDR対応モニタ・テレビの輝度スペックを知る術はない、という点だ。

HDR対応製品で起こる映像表現の差

©:2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

同じゲームで映像表現にちがいが出た例。【上】トンネルを抜けた先が飽和して見えない/【下】別の製品では右カーブが見える

画像出典:HGiG「For Better HDR Gaming」(PDF)、p4~5

マイクロソフトとSIEが立ち上げた「HGiG」

この問題を解決すべく立ち上がったのはXboxプラットフォーム有するマイクロソフトとPlayStationプラットフォームを擁するソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)だ。両社は2018年に「HGiG」(HDR Gaming InterestGroup)(※2)というワーキンググループを起ち上げ、この課題に取り組んでいくことを表明したのである。なんといっても興味深いのは、マイクロソフトとSIEという、ゲームビジネスにおいては競合同士でもある2社が中心となってこのプロジェクトを起ち上げたところだ。まあ、両社としては「全てのゲームファンに均一な品質のHDRゲーム映像体験を楽しんでもらうためには、このテーマにおいては協調することに何の抵抗もない」ということなのだろう。

※2:HDR Gaming Interest Group

www.hgig.org

ちなみに、このHGiGにはマイクロソフトとSIEを含めて21社が賛同を表明している。賛同企業には、スクウェア・エニックス、カプコンといった日本の大手ゲーム開発スタジオのほか、パナソニック、東芝、LG、サムスンといった大手テレビメーカーが名を連ねているのが興味深い。

さて、HGiGが現在提案中なのは、ユーザーに非常にシンプルなキャリブレーションをしてもらうというアプローチだ。このキャリブレーションは常用するHDR対応モニタ・テレビとゲーム機を接続して行い、ひとたび、キャリブレーションが終わると、その設定値がゲーム機側のシステムに記録されることになる。以降は、ゲームタイトル側がこの値を参照し、そのユーザー環境に最適化されたHDR表示を行うことができるようになるというしくみだ。

キャリブレーションの方法

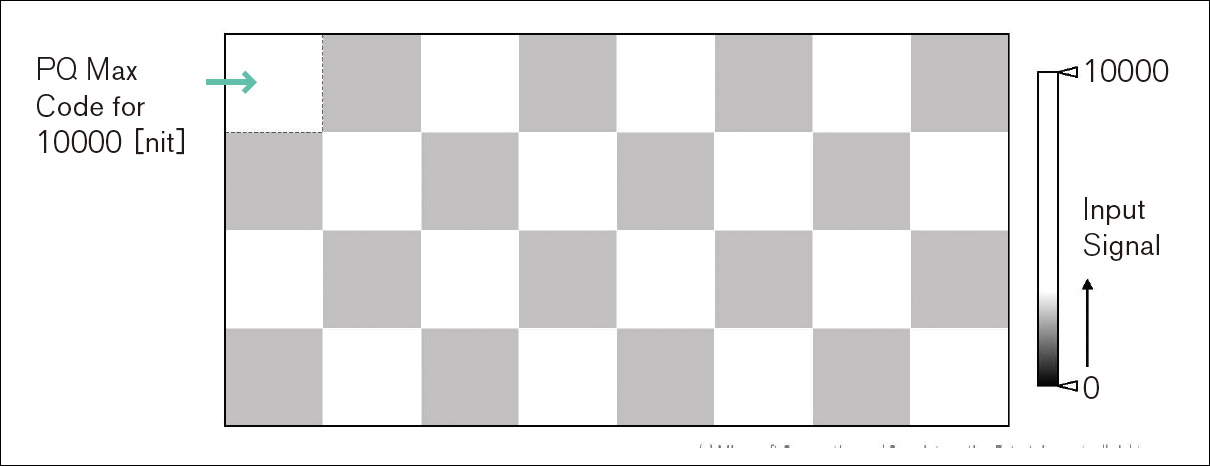

ステップ1。全画面に表示されたチェッカーボードパターンの暗いマスの輝度を上げていき、その表示が元から白く表示されているマスと同じになったら調整完了。これはそのモニタ・テレビの全画面表示時の最大輝度を求めることに相当する

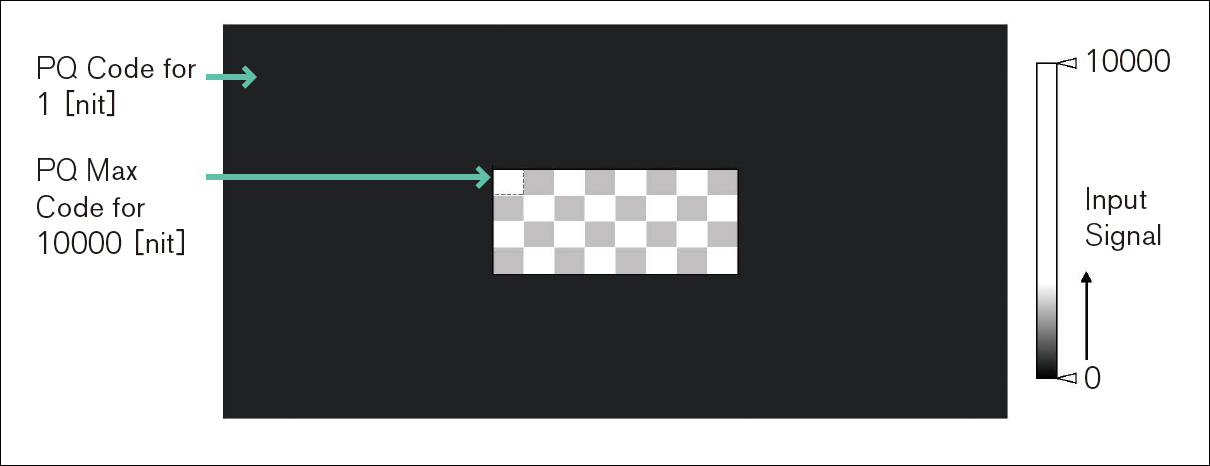

ステップ2。画面全体の10%程度の領域に表示されたチェッカーボードパターンでステップ1と同一の調整を行う。これは画面の一部だけを光らせる際の最大輝度を求めることに相当する。これは多くのモニタ・テレビ製品において、全画面表示時と画面の一部表示時では最大輝度が異なるためだ

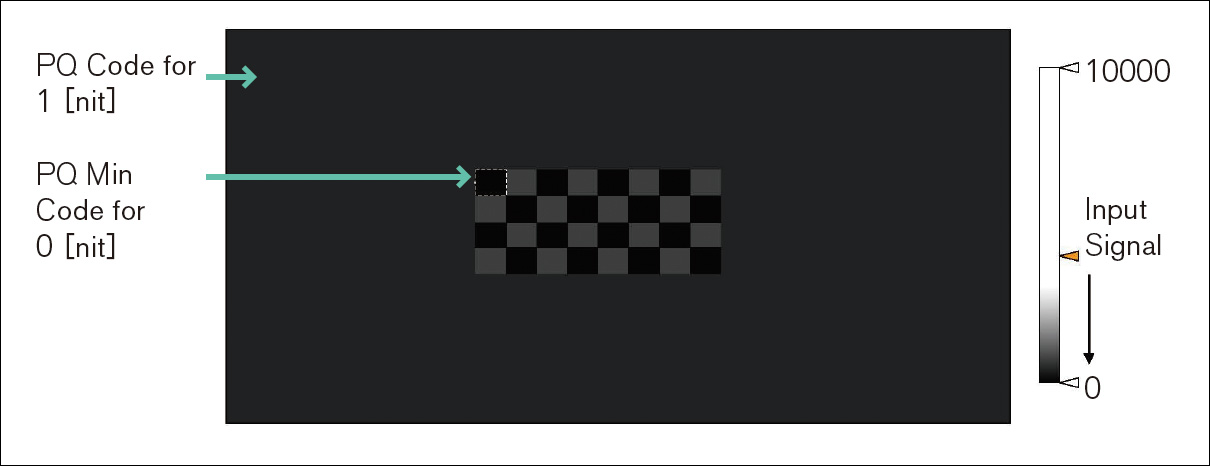

ステップ3。表示されたチェッカーボードパターン中の薄明るいマスの輝度を下げていき、漆黒のマスと同じになったら調整完了。液晶パネルを採用したモニタ・テレビの場合、黒浮きと呼ばれる黒が薄明るく表示されてしまう特性があるため、ゲーム機側の完全漆黒出力とモニタ・テレビ側の暗く表示できる輝度レベルの対応を測ることに相当する

画像出典:HGiG「For Better HDR Gaming」(PDF)、p19~21

キャリブレーションは上に示したような3ステップで完了する。こうしたキャリブレーションは通常、モニタ・テレビの調整機能をいじるケースが多いが、HGiGの提唱手法ではモニタ・テレビ側は普段使い用の設定のままとし、ゲーム機側の出力特性を調整するところがポイントになる。こうしたしくみにしたのは「ゲーム機から出力されたHDR映像信号が常用するモニタ・テレビ側でどのような表示となるのか」を、ゲーム機側で把握することが目的のためだ。この調整によって、ユーザーは自分のHDR対応モニタ・テレビ環境に対しての最適なHDR映像出力をゲーム機から得られるようになる。

ステップ調整した結果の具体的な活用

このグラフの横軸「入力輝度値」とは映像生成元の輝度を指す。具体的にはゲームグラフィックスにおけるゲーム側が生成したHDR映像のピクセルの輝度のこと。また、縦軸「出力輝度」は当該HDR映像を、実際にHDMI端子などを通じて出力する際に、事前に行なった上記ステップ3・キャリブレーション結果を踏まえて調整した輝度のことだ。このグラフが途中で分岐しているのは、ステップ1とステップ2で求めた調整結果による「2つの最大輝度」で場合分けをすることを意味している。「2つの最大輝度」とは、ひとつは「画面全体を光らせる時の最大輝度」、もうひとつは「画面10%領域程度を光らせるときの最大輝度」だ。前者は逆光表現や大空を見上げる表現など、とても明るいシーンを表現する際の輝度目安となり、後者は魔法や爆発の発光エフェクトを表現する際の輝度目安となる。また、グラフ左端に拡大図があるが、これはステップ3で求めた、最暗部表現を行う際の対応輝度を表している。「確実に表示可能な範囲」とは、現在市販されているHDR対応モニタ・テレビ製品では400~500nitあたりが上限として想定され、主な映像表現はこのあたりが上限となる。次いで、「表示領域が小さければ再現される範囲」はステップ2で求めた輝度が上限。さらに、「いずれにしても再現できない範囲」はステップ1、ステップ2で求めたいずれの最大輝度をも超えてしまう高輝度表現に相当する。ゲーム開発者はこのグラフを目安にした輝度設計でHDR映像表現を設計していくことになる

画像出典:CEDEC2018、ソニー・インタラクティブエンタテインメント「HDRへの取り組みについて」講演スライドより

ゲーム開発側も、各ユーザーが所有するモニタ・テレビの機種ごとの個別対応は不要で、HDR10規格内の仕様範囲内でゲーム映像を制作するだけで、各ユーザー環境において最も高品位に見えるHDR映像を見せることができるようになる。つまり、ユーザー側、開発側、双方にとってメリットが大きいのだ。なお、モニタ・テレビを買い替えた場合は、このキャリブレーションを再度行う必要があるが、より高輝度な表示に対応した上級機に買い替えた場合も、再度キャリブレーションを行うだけで、既存のゲームをよりリッチなHDR表現で楽しめるようになるという利点もある。

このHGiGの提案するしくみは、既存のHDR10規格に対し、新たな対応や変革を求めるものではないため、過去に発売された既存のHDR対応モニタ・テレビに対応できる。そのため、HDR対応モニタ・テレビを買い控える必要はなく、安心して今のHDR対応モニタ・テレビを使い続けるのもよし。あるいは今欲しいHDR対応モニタ・テレビ製品を買ってきても問題はない。なお、このHGiGが提案するしくみは、ゲーム機側のシステムに組み込まれる予定とのことだが、そのアップデートの提供時期については示されていない。