新型コロナウイルスの影響により、オンラインに移行して開催されたCEDEC2020。9月2日(水)から4日(金)まで開催された本カンファレンスから、注目度の高いトピックスを厳選してお届けする。第2弾ではバンダイナムコ研究所の本山博文氏と、建築家の豊田啓介氏(noiz、gluon)によるセッション「現実空間をレベルデザインする。建築・都市領域と共創することで『新しいアソビ体験を生み出す手法』とゲーム開発者の新たな役割について」の概要について紹介しよう。

提供:バンダイナムコ研究所

PAC-MAN™&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

●関連記事

黄金時代の80年代ナムコに学ぶ! CEDEC 2020で明かされたゲーム教育の最前線

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

ゲーム体験をモニタの外に広げる上で必要なこと

MRデバイスの進化にともない、ゲームが現実世界に拡張し始めている。『Pokémon GO』などの位置ゲーが注目を集めているが、これらは第一世代にすぎない。Microsoft HoloLens 2、LiDARスキャナ搭載型のスマートデバイスなど、技術進化と共に多彩なゲーム体験が可能になることが想定されている。アニメ『電脳コイル』(2007)で描かれたような、都市空間がアソビの舞台になる時代が、すぐ目の前に近づいているのだ。

もっとも、こうした「空間エンターテインメント」を実現するには、様々な課題が存在する。歩きスマホといった社会的な課題解決は、そのひとつだろう。どこでコンテンツの開発をするかという、環境面の整備も重要だ。実空間をどのように3DCGデータに変換し、ゲーム内で活用するか、という問題もある。ゲーム会社が1社で取り組むには荷が重く、業界全体で手探りが続いている。

こうした課題に対して、異業種との共創で解決を進めている企業にバンダイナムコ研究所がある。2020年3月、東宝スタジオ(東京都世田谷区)のプロダクションセンター内に「東宝スタジオラボ」を新設。外界から隔絶された広大な敷地内で、専門家の知見を踏まえつつ、空間エンターテインメントの新たな姿を研究開発中だ。取り組みの一端はCEDEC 2020のセッションで明かされ、高い評価を得た。

そこで本稿では、この講演「現実空間をレベルデザインする。建築・都市領域と共創することで『新しいアソビ体験を生み出す手法』とゲーム開発者の新たな役割について」の内容について、関係者への追加取材をふまえつつ、より深掘りしたかたちでレポートをお届けする。中核にあるのがゲームエンジンで、フォトグラメトリとレベルデザインがそれに続く。本稿が新たなコンテンツ制作の一助になれば幸いだ。

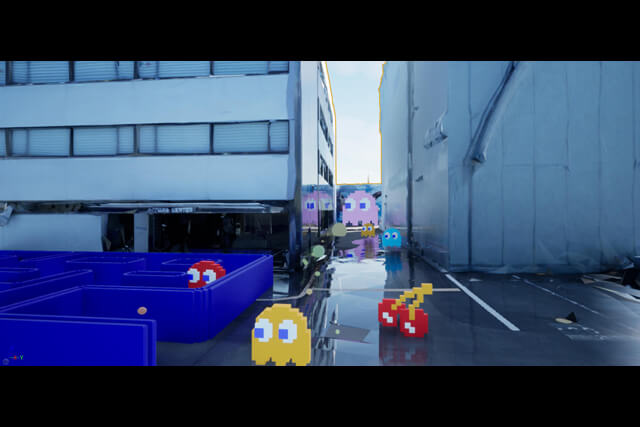

はじめに本山氏は2017年から始まるバンダイナムコグループのMR研究と、そこで生まれた新たな問題意識についてふり返った。2016年にHoloLensが発売されると、さっそく研究開発を始めた本山氏。ここで得られた知見は2017年のアルスエレクトロニカ展示、2018年にナンジャタウンに導入されたライド型MR体験ゲーム『一網打尽! 蚊取りパッチン大作戦』、GDC 2019におけるデモ『PAC IN TOWN』などに結実。大きな可能性が感じられたという。

その過程で生まれたコンセプトが「コラボラティブ・プレイ」だ。遊ぶ人同士がアイコンタクトしながら、同じ目標を共有し、コラボしてコミュニケーション(インタラクション)する、MRならではのアソビ体験となる。屋内の限られたスペースに留まるものではなく、都市空間そのものが遊び場になるという、大きな可能性を感じさせる概念だ。

もっとも、そのためには2つの課題を解決する必要があった。安全性が確保された屋内外のシームレスな試作環境と、現実世界を精緻に扱える深い知見だ。

そこでバンダイナムコ研究所では国内随一の規模を誇る東宝スタジオと協業し、「バンダイナムコ研究所 東宝スタジオラボ」を新設。映画『シン・ゴジラ』の撮影にも使用された、400坪の広さを誇るステージ8をはじめ、情報管理が徹底された広大な敷地内でコンテンツの試作を行う体制を整えた。

その上で建築家の豊田啓介氏と協業し、現実空間を3Dキャプチャしてゲームエンジンにインポート後、レベルデザインを行うワークフローを開発した。これにより、様々な試作が可能になったという。

「きっかけは2019年6月に出版された雑誌『WIRED』Vol.33に掲載された『デジタルツインへようこそ』という特集でした。ここに寄稿されていた豊田さんの記事を読み、すぐにメールさせていただきました」。

「ポイントはゲームエンジンに対する理解と活用です。異業種の方とお話させていただく際、内容は興味深いものの、話が具体的なレベルに進まないことも多いのですが、ゲームエンジンという接点を基に、共通の問題意識をもっていることがわかったため、話がトントン拍子に進みました」(本山氏)。

▲バンダイナムコ研究所 東宝スタジオラボ外観(実物)

▲バンダイナムコ研究所 東宝スタジオラボ外観(キャプチャ)

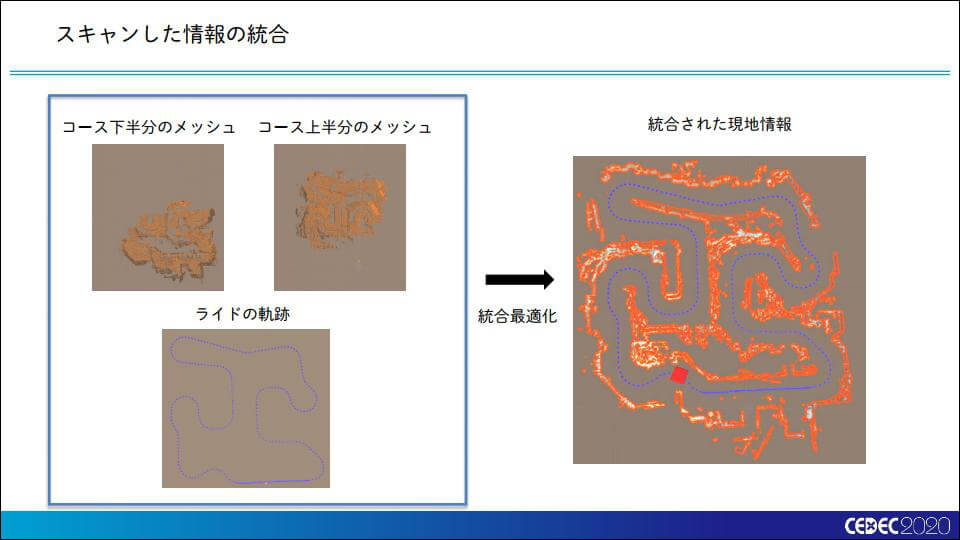

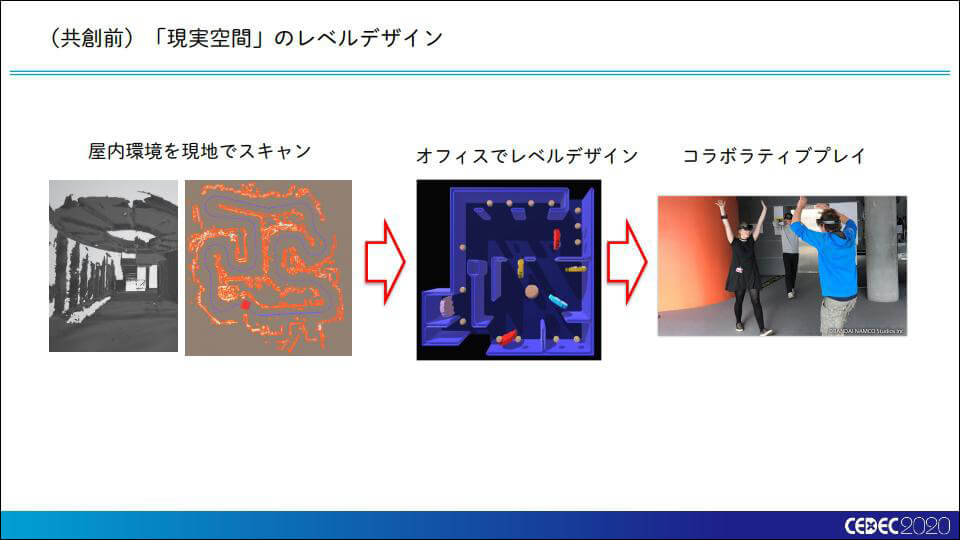

▲HoloLensを用いて実空間をキャプチャし、レベルデザインが行われた事例。一周100mのライドコースをキャプチャするのに、2回キャプチャを行わなければならず、精度も粗かった。なお、本事例はUnite Tokyo 2018講演「とても楽しい!HoloLensとUnity、テーマパークのMRゲーム開発について」で詳しく紹介されている

建築・都市領域からみたゲームエンジンの可能性

一方で建築・都市領域でゲーム開発技術の可能性について、どのように捉えているのだろうか。講演は豊田啓介氏に移り、現状と問題意識が共有された。

UnityやUnreal Engine 4(以下、UE4)といったゲームエンジンの採用事例が、自動車・建設・医療など、非エンターテインメント分野で進む昨今。マンションのモデルルームがVRデバイスで仮想的に体験できる、などは好例だ。豊田氏も基本計画から実施設計までの全工程をUE4で行い、個人住宅を設計した事例を紹介。施工者から「VRとまったく同じだ」と称されるものに仕上げられたという。

「ゲームエンジンについては2013年前後から存在を知り、注目していました。特にこの数年間はゲームAIにおける知識表現をはじめ、ゲームエンジン上でのキャラクターの振る舞いなどに関心が広がり、ゲーム開発者との対談やヒアリングなどを通して、知見を深めていきました」(豊田氏)。

このように豊田氏は「建築・都市領域におけるゲームエンジンの活用は、単にVRの活用に限らない」と指摘する。ポイントはドローンやアバターといった、人間以外の存在の普及だ。今や家庭内にお掃除ロボットが入り、Amazonの配送センター内では荷物の仕分けにロボットが活躍している。自動車を筆頭に、パーソナルモビリティの自動走行に関する実証実験も、現実世界で着々と進行中だ。

こうした時代において、建築・都市領域においても、否応なしにヒト(物理エージェント)以外の存在を念頭に置いたデザインが求められはじめている。お掃除ロボットが活動しやすいように部屋を片付けるところから、お掃除ロボットの導入をあらかじめ念頭においた家づくりが行われる......そうした時代が到来しつつあるのだ。

今や、こうした概念は屋内から屋外に広がっている。いわゆるスマートシティ化のながれだ。そのためには情報の基盤となる「都市OS」的な存在が必要になる。

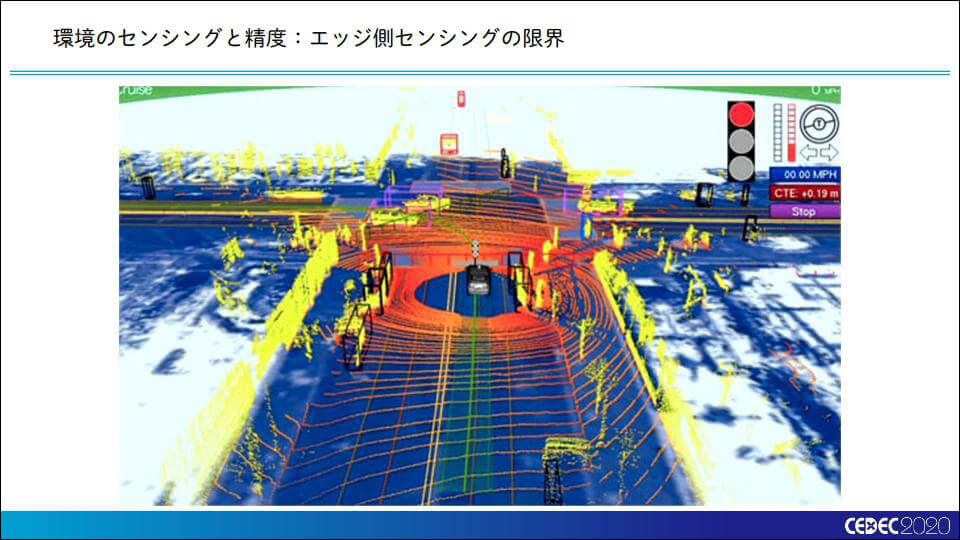

例として、自動走行車について考えてみよう。現在は自動車側が逐一、外界をスキャンしながら空間認識を行なって走行している。しかし、複数の自動走行車や、他のエージェントが互いに情報を共有しようとすると、組み合わせ爆発を起こしてしまい、現実的ではなくなる。それよりも、空間側にタグなどの形で情報を埋め込み、エージェント側に情報を逐次提供するといった考え方が有効だ(※1)。

※1 渋滞や交通規制などの道路交通情報を、FM多重放送やビーコンを使ってリアルタイムにカーナビに届ける「VICS(Vehicle Information and Communication System)」は、その原始的なかたちだ

もっとも、そのためには、現実世界とエージェント間で情報を切り分け、処理の最適化を行うことが必要になる。そのためには共通のインフラ......都市空間の空間情報をデジタル化し、APIを介して外部のエージェントと情報をやりとりしたり、そのためのアプリケーションを作成するAPIを整備したりする取り組みが必要になる。都市空間そのものをコンピュータに見立てて、基盤となるOSを構築する必要が出てくるのだ。

▲自動走行の実証実験の例。組み合わせ爆発に陥らないためには、基盤となるOSが必要だ

こうした文脈の上で、近年注目を集めている概念に「デジタルツイン」や「都市OS」がある。もっとも豊田氏によれば、都市のデジタル化において基盤となる3Dデータを整備したり、活用する上で必要になるノウハウは、建築・都市領域には意外なほど存在しないのだという。

「都市空間をデジタルデータ化するには、BIMやCADのように建築業界由来のものや、点群レーザーのように測量業界由来のものなど、様々な方法があります。しかし、いずれも各々の分野に閉じていて、分野横断型の規格ではありません。中でも問題なのは、時間軸に対する即応性がないことです。この点でゲームエンジンの有用性があります」(豊田氏)。

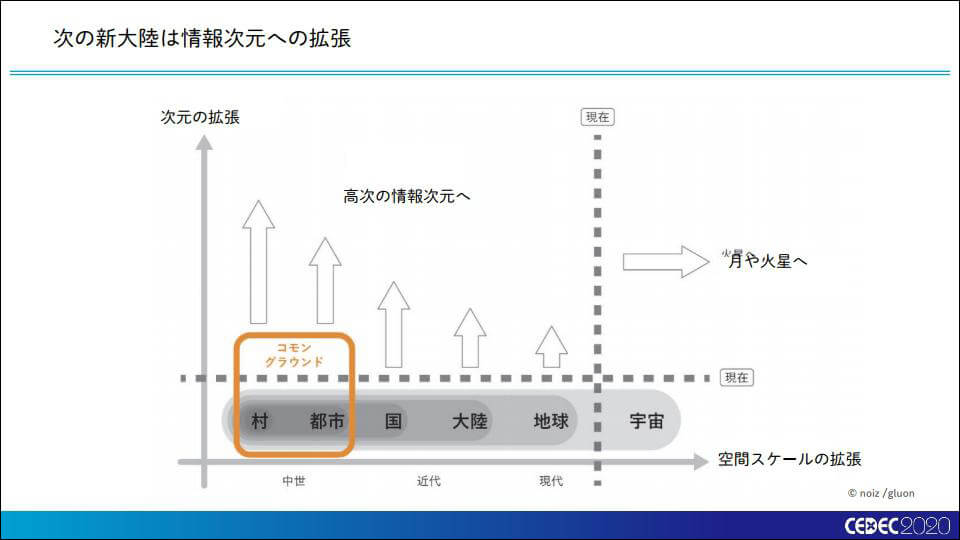

ポイントは「人間社会と人工知能がともに依拠できるモノや空間記述の共有基盤『コモングラウンド』を構築し、発展させていく手法を確立すること」だ。もともとは2018年の人工知能学会で行われた、西田豊明氏の基調講演内の言葉だが、豊田氏はそのまま建築・都市領域にも応用できると指摘した。物理エージェントとデジタルエージェントが相互に現実を認識し、それぞれが自律的に行動することで、そこに暮らす人々の価値が最大化される空間をデザインすることが目的だからだ。

その上で豊田氏は、この分野で先端を行なっているのがゲーム業界だと指摘した。例として挙げられたのが、FPSやMMORPGにおけるNPCの挙動だ。これらのゲームでは、人間が操るプレイヤーキャラクターと、コンピュータが管理するNPCが同じ空間内に共存し、それぞれが自律的に行動する。

もっとも、人間が五感を通してゲーム世界を認識するのに対して、NPCは事前に用意された知識表現を基に認識する。同じ空間をそれぞれがちがう方法で認識しているのだ。その上でNPCはときに単体で、ときに集団で連携を取りつつ、プレイヤーを「もてなす」ように行動する。その結果、ゲーム体験の最大化につながっていく。

このとき、ゲーム世界を現実空間、プレイヤーキャラクターを現実の人間、NPCをロボットやアバターなどに置き換えれば、関係性は自明だろう。最大のちがいはゲームと異なり、現実世界には基盤となる情報空間が存在しないこと。その上で、ゲームエンジンはその可能性を担っているのではないか......豊田氏はそのように指摘した。

もっとも、ゲームは現実世界の記号化にすぎない。ゲームエンジン上で実装できる仕様には限界があり、ゲーム内の知識表現もハードウェアの限界に制限される。どれだけリアルな世界に見えても、プレイヤーにわからないように、絶妙に嘘をついているにすぎないのだ。このことは、ゲーム開発者であれば自明だろう。

筆者が追加取材中にそのように指摘すると、豊田氏はすかさず「その嘘の付き方がノウハウであり、ゲーム業界が最も進んでいるところ」だと指摘した。その上で本山氏が「こうしたコメントが出てくるところが、豊田氏ならでは」だと補足した。両者の共創関係が垣間見えた瞬間だった。

ちなみに、このことからも豊田氏が提唱するコモングラウンドが、現実そっくりのフォトリアルな3DCG世界をコンピュータ上でつくり上げることではない、ということがわかる。重要なのは「体験の最適化」であり、現実世界で暮らす人々の多幸感を増すことにあるからだ。

そのために人と人以外のエージェントがどのように有機的な関係性をもてるか。そのためにどのような共有基盤を記述できるか、という点にある。ゲームの知識表現がゲーム世界とは似て非なるもののように、コモングラウンドも現実とは異なるものになるだろう。

それでは、どのような記述が求められるのか。当然、OSがアップデートをくり返すように、コモングラウンドもまた、時代に応じてアップデートが必要になるだろう。この点については豊田氏にも明確な答えがあるわけではなく、社会全体で考えていくべき命題だとした。現在大阪で、2025年の万博を見越した「コモングラウンド・リビングラボ」という多業種連合による実験場の開設準備が進められ、豊田氏はそのディレクションを行っているのだという。バンダイナムコ研究所との共創についても、そうした取り組みの一環というわけだ。

次ページ:

東宝スタジオを3DCG化し、レベルデザインに活用する

東宝スタジオを3DCG化し、レベルデザインに活用する

このようにゲームエンジンをキーワードに、デジタルとフィジカルの両方から同じ問題意識をもっていた本山氏と豊田氏。共創の第一歩となったのが、本年3月に行われた、東宝スタジオラボ周辺のデジタルデータ化だ。

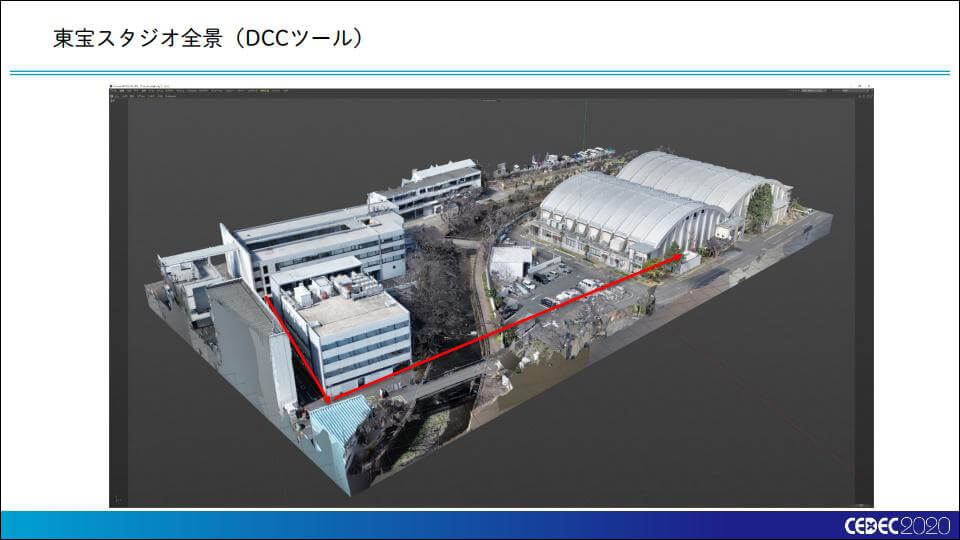

実際の撮影はgluonでディレクターを務める瀬賀未久氏を中心に、レーザースキャン、フォトグラメトリ、ドローンを駆使して、2日間にわたって行われた。撮影対象はプロダクションセンターとステージ8を中心に、全体の敷地面積の約7割に及んでいる。またステージ8の内部や東宝スタジオラボの室内も撮影し、3DCG化されている。撮影された点群データや写真データはRealityCaptureで3DCG化され、破綻した部分などをCinema 4Dで修正した上で、バンダイナムコ研究所に納品された。

gluonは建築家が本業である豊田氏と、やはり建築エンジニアである金田充弘氏が、デジタル領域をはじめ、次世代都市のビジョン構築など、新しい分野に取り組むために設立した会社だ。これまでに名建築として高い評価を受けつつ、2019年に解体着工された旧都城市民会館(宮崎県都城市)の3Dデジタルアーカイブプロジェクトなどを手がけている。

本プロジェクトは建物の形状や外観・内装などをミリ単位で正確にデジタルデータ化しつつ様々な活用法を模索するというもので、第23回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 審査委員会推薦作品に選出されるなど、高い評価を受けた。東宝スタジオの撮影でも、その際のノウハウが十二分に活かされた。

▲第23回 文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 審査委員会推薦作品「メタボリズム・クオンタイズド ~旧都城市民会館3D Digital Archive~」(公式サイトより)

「東宝スタジオの撮影では、土木測量用のFARO FOCUS レーザースキャナを使用し、計測点は140箇所、総データは120GBに達しました。フォトグラメトリ用の写真にはデジタル一眼レフのソニー α7 IIIを使用し総撮影枚数は約8,500枚、総データは50GB程度です。ドローンによる空撮ではDJI Phantom 4 Proを使用しました。本来であれば光環境が変化しない曇天が望ましいのですが、あいにく晴天でしたので、午前中と午後とで向きを考えながら、建物の影を抑えるように撮影しています」(瀬賀氏)。

旧都城市民会館でのスキャン経験を生かして、デバイスごとに撮影範囲を分担したので、作業時間の効率化とモデル品質の向上ができたと語る瀬賀氏。それでも最終的な納品データ(便宜上Highモデルと呼称)は13.5GBに達し、UE4での展開にも支障が生じた。そのためgluonとバンダイナムコ研究所でデータを精査し、テクスチャデータの調整やモデルの分割、近景と遠景でフォトグラメトリのデータを使い分けるなど、さまざまな最適化を実施。UE4上でレベルデザインが可能なデータ(同Lowモデル)が作成された。また、データの精査にはバンダイナムコスタジオのテクニカルアーティスト(TA)、川上弘高氏も協力している。

ちなみに、本山氏は講演中で『PAC IN TOWN』で撮影された点群データと比較し、わずか3年でこれだけの進化がみられたとふり返った。その上で、仮に機材やソフトが進化しても、自分たちだけではこれだけ精度の高い屋外のデジタルデータを短期間で作成することは困難だったと述べた。もっとも、撮影されたデータのレベルデザイン最適化では同社のエンジニアによる知見が活かされており、まさに共創の成果だと指摘した。

▲HoloLensで撮影されたオーストリアのアルスエレクトロニカセンター内部と、最新機器で撮影された東宝スタジオにおける点群データの比較。わずか3年でこれだけの技術進化が見られた。東宝スタジオの点群データは120GBにおよび、データを展開するのにNVIDIA Quadro RTX 8000が搭載されたワークステーションも用意された。48GBのVRAMを搭載し、ビデオカードだけで約100万円近くするモンスターマシンだ。

Dell Precision 5820 タワー XCTO ベース

CPU:Intel Core i7-9800X 3.8GHz, 4.5GHz ターボ, 8C, 16.5MB キャッシュ, HT

GPU:NVIDIA Quadro RTX 8000

メモリ:128GB(8x16GB)2,666MHz DDR4 UDIMM 非-ECC

OS:Windows10 Professional 64bit(日本語版)

▲3次元計測では旧都城市民会館のアーカイブプロジェクトで培った計測手法が活かされ、レーザースキャンはクモノスコーポレーション、フォトグラメトリはCGデザイナーの長坂匡幸氏、ドローンによる空撮は福岡大学工学部社会デザイン工学科の大隣昭作氏が担当した。実験的なプロジェクトを通して、3次元計測のノウハウを蓄積している

▲レーザースキャン、フォトグラメトリ、ドローンで撮影されたデータを基にRealityCaptureで3DCG化し、Highモデルを作成。容量は13.5GBに達した。画像はこのデータをMaya上で開いたものだ

▲gluonとバンダイナムコ研究所でデータを検証し、UE4上でレベルデザインが可能なように、542MBのLowモデルを作成。画像はLowモデルをUE4上で展開したものだ。Highモデルと比較して、データ容量ベースで98.7%、ポリゴン数ベースで98.4%減少となる(2596万214ポリゴン→40万4796ポリゴン、東宝スタジオ全景のモデルで比較)。これにより一般的な3DCGの制作用PC(CPU:Corei7-7700 3.6GHz/GPU:GTX1080/メモリ:64GB)で作業が可能になった。本山氏は「自分ごととしてやってみたことで、スキャンデータをゲームエンジンにインポートする大変さを実感するなど、貴重なノウハウが得られた」と語った。

このように、一度デジタルデータにしてゲームエンジンにインポートすれば、様々な活用が可能になる。同社でエンジニアを務める岩田永司氏が動画で紹介したのは、東宝スタジオラボのデジタルデータ上に同社のイメージキャラクター「ミライ小町」を配置し、HoloLens 2越しに視聴するデモだ。他にHoloLens 2を装着した体験者がラボ内を歩き回る様子を、Web上でデジタルデータと重ね合わせながらモニタリングする様子も紹介した。

ここで本山氏は再び『蚊取りパッチン大作戦』に触れ、当時は現地でスキャンした粗いデータを基に、細部を推測しながらレベルデザインを行なったため、ゲームのクオリティを上げるのにも限界があったと述べた。蚊が建物の換気口などから出現してほしいシチュエーションでも、空間合わせが厳密にできず、空中から出現するように見えてしまう、といった具合だ。

これに対して東宝スタジオラボの事例のように、高品質な空間スキャンデータをベースにレベルデザインを行えば、現実世界に紐づいた、より緻密なコンテンツが制作できる。「たとえば、部屋の中にある机の引き出し一つひとつを指定して、宝探しをさせるようなコンテンツも制作可能です」(本山氏)。また一度データを作成すれば、リモート開発にも活用可能だ。コロナ禍で移動が制限される中、様々な開発スタイルが可能になるという。

※2 バンダイナムコスタジオでデータ検証に協力した川上弘高氏は2004年にナムコ入社後、ソウルキャリバーシリーズの開発などを経て、現在はコンシューマ部門でUE4やSubstanceのマテリアル作成、次世代グラフィックの検証を行っているTAだ。なお、同社ではデータ精査の一環として、Photogrammetryデータのリダクションとリトポロジーのテスト発注を中国企業に対して行っている。その際のワークフローは以下の通り。

1.ハイモデルをZBrushにObj形式で読み込む2.Decimation Master(ZBrush)を使用してオブジェクトの形状と保ったままポリゴンを減らす

3.ZRemesher(ZBrush)でさらにポリゴンを減らす

4.Mayaのモデリングツールでリトポロジーを行う

5.リトポロジーメッシュのUVを展開する

6.リトポロジーでできたモデルからCageモデルを作成する

7. xNormalにハイモデルとリトポロジーモデル、Cage Meshを読込む

8.ColorMap、Normal、AmbientOccluion、BentNormalの4種類を出力する

9.ColorMapのDe-Light(ライティング成分の除去)作業を行う

▲共創前は現実空間をスキャンした後、オフィスでレベルデザインを行い、屋内でプレイをしていた。これが共創後はゲームエンジン上で、スキャンしたデータの中に入るようにしてレベルデザインを行い、屋外でプレイができるようになった

その後、本山氏は東宝スタジオのデジタルデータを活用したレベルデザインの例として、東宝スタジオの敷地内やステージ8内に『パックマン』のステージを設置するなどの例を紹介した。また、道路上に『パックマン』のドットやチェリーなどを配置して道案内に利用したり、新しい遊びに活用したり、といったアイデアも披露した。いずれも屋内ではなく、屋外で体験できるアソビになる。MRデバイスやスマートデバイスなどを用いて空間情報を認識し、活用するイメージだ。

他に『パックマン』のステージをエディットして、小学校の校庭や街中にステージを出現させたり、アイテムに地元の名物やお土産物を登場させたりして、地方創生に役立てるといった用途もあり得る。デジタルデータ化した建物を別の場所に召喚したり、そこで現地の人と協業したりすることもできる。このように現実空間をスキャンして、ゲームエンジン側にスキャンデータを展開しレベルデザインすることで、ゲーム開発に新たな領域が広がり、開発者の役割も広がる......そのように続けた。

「ゲームの求めるデジタルの精度と建築の求める現実空間の精度をゲームエンジン上でレベルデザインとしてかけ合わせることで、従来の位置ゲーに留まらない、非常に高いレベルの精度と価値を生むのではないかという予感が、確信に変わってきています。そして、この新しい世界を担うことができるのは、ゲームエンジンとそれを扱えるゲーム開発者であること。そしてモニタの中だけでなく、現実世界の魅力を最大化し、人がもっている想像力を刺激したり、人を笑顔にする役割を、ゲーム開発者が担える時代が来ると思います」(本山氏)。

人間の活動は現実世界からデジタル世界に拡大していく

このように現実空間のデジタル化はゲーム開発者にとって、ゲームをモニタの外側に拡張する意味合いをもたらす。その一方で建築家にとっては、現実世界がどのように情報世界に拡張していくか、という関心をもたらす......講演内で豊田氏はそのように述べた。

ゲームと異なり、都市ははるかに複雑で変化の速度が遅いが、それでも着々と世界のデジタル化は進行中だ。トヨタが静岡県裾野市で進める「ウーブン・シティ」の建設計画は好例だろう。本年1月に開催されたCESで、同社はモノやサービスが情報でつながる実証都市の建設を発表し、注目を集めた。2021年初頭に着工する予定で、様々なパートナー企業や研究者と連携しながら、新たな街をつくり上げていくという。

また、6月にはIT企業大手のテンセントが、広東省深セン市にモナコと同サイズの「未来都市」を建設する計画を明らかにした。200万平方メートルの都市領域に、社員向けの住居やオフィスが置かれるほか、周辺には店舗や学校、公共の施設も設けられる。完成後は約8万人が生活する企業城下町となり、歩行者や自動走行車などが優先される予定だという。

こうした企業城下町では、2018年にユネスコの世界文化遺産に登録された、イタリアのイヴレーア市の例が有名だ。タイプライターで有名なオリベッティによるもので、市内にはモダニズム様式の社屋やアパートが並び、活況を呈した。同社はビジネス、政治、建築と、社員の日常生活を調和させようとしたのだ。ここから20世紀の工業社会の例と、21世紀の情報化社会における対比を感じ取るのは容易だろう。

一方でGoogleの親会社である、アルファベット傘下のSidewalk Labsは、カナダのトロントで進めてきた「未来都市」プロジェクトから5月に撤退を表明した。ウォーターフロント地区の一部を再開発するプロジェクトに5,000万ドル規模を投じると発表したのが2017年で、わずか3年で破綻したかたちだ。住民から収集したデータの扱いなどで反発を受けたことが背景にあるといわれる。

豊田氏は「情報しか扱ってこなかったリアリティの欠如のようなものが、根底にあったのではないか。一方でテンセントが街づくりに乗り出すということは、ゲームエンジンで都市を記述し、人とモノや、モノと情報を結びつけるという発想があるのではないか」と推測する。

▲トヨタ自動車による、実証都市「ウーブン・シティ」プロジェクトのイメージビデオ

いずれにせよ、このように大企業が都市のデジタル化に注目する背景には歴史的な要因があるというのが、豊田氏の見立てだ。

良く言われるように、人の移動距離と経済活動には相関関係がある。村から街、国、そして世界へと人の移動が広がる中で、経済成長は続いた。しかし、宇宙開発に関する経済効果を疑問視する声は大きい。それよりも、今後はデジタル世界に広がっていくはずで、そこで求められるのが現実世界とデジタル世界をつなぐ、コモングラウンド的な概念というわけだ。

実際に都市OSの開発と標準化に成功した企業が、次の時代の派遣を握ることは想像に難くないだろう。日本企業においても、豊田氏が誘致会場計画のアドバイザーを務めた大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)がスーパーシティの実験場になるとする向きもある。コロナ禍の影響もあり、具体的にどのような規格になるのか、透明性や公共性の担保はどうかなど、課題点は山積みだが、注目すべき動きであることは間違いないだろう。

また、都市や建造物には歴史的・文化的なコンテキストが存在する。国立新美術館で開催中の企画展「MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020」が示すように、東京には破壊と再生というキーワードがあり、多様なポップカルチャーを生み出す源泉にもなってきた。本山氏は「そうした文脈をもつ都市だからこそ、現実とデジタルが相互流通することで生まれる価値は大きい」と指摘する。

「2016年のリオ五輪閉会式で安倍前首相はマリオのコスプレで登場し、世界中から大きな注目を集めました。今まさにそうした世界が現実になろうとしています。そのためにはゲーム側、建築・都市領域側、それぞれの知見が必要になります。その中心にあるのがゲームエンジンでしょう」(豊田氏)。

もっとも、コモングラウンドや都市OSといった広大なビジョンを前にすると、一体何から取りかかるべきか、途方に暮れてしまうのも事実だ。こうしたビジョンを見すえつつ、小さな成功体験を積み重ねていくことも重要になる。

物理空間に依拠しながら、フィジカルとデジタルのインターフェイスをどのように連携させていくか。豊田氏からは、アーケードゲームに強いバンダイナムコグループの優位性や、ゲーミングハウスといったキーワードも飛び出した。これに対して本山氏も前職のバンダイナムコスタジオでアーケードゲームの開発に携わっていた経歴を披露。今後も共創を進めていきたいと締めくくった。現実とゲームのオーバーラップが何を生み出すのか、今後も注目していきたい。