新型コロナウイルスの影響により、オンラインに移行して開催されたCEDEC 2020。2020年9月2日(水)から4日(金)まで開催された本カンファレンスから、注目度の高いトピックスを厳選してお届けする。第1弾では神奈川工科大学の中村隆之氏による『1人の天才が現れるのを待たない! ナムコ黄金期の開発現場の分析をベースにした、集合天才がユニークなゲームアイデアを生み出し続けられる仕組みとプロセスの実践の試み』の概要について紹介しよう。

注:本稿における「ナムコ」とは、2005年にバンダイとの経営統合が行われる前の「旧ナムコ」の意味で使用。また、本講演のスライドはCEDiLで公開されている。

TEXT_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

実務家としての経験を棚卸ししてカリキュラムを開発する

欧米に比べて遅れがちとされる日本のゲーム(開発者)教育。その本丸にあるのがゲームデザイン教育だ。理由の1つに研究者不足があげられる。書籍『ルールズ・オブ・プレイ』の著者であるエリック・ジマーマンとケイティ・サレンのコンビをはじめ、欧米のゲームデザイン関連書籍は実務家教員と研究者教員の二人三脚で書かれることが多い。これに対して日本ではさまざまな理由が絡み合い、研究すなわち現場の暗黙知を学術的な形式知に変換する過程で遅れが生じている。理想的な二人三脚とは、ほど遠いのが現状だ。

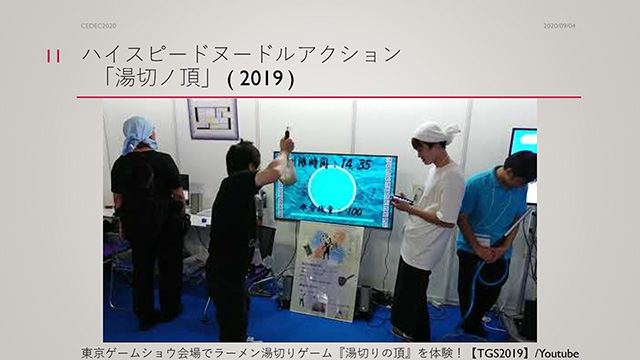

もっとも少しずつではあるが、状況は好転しつつある。神奈川工科大学情報メディア学科でゲームデザイン教育の研究を行う中村隆之氏はその1人で、ナムコで『ことばのパズルもじぴったん』シリーズなどを手がけた後、学術界に転身。授業を行うかたわら、青森と北海道がねぶたのリズムに合わせて戦う『アオモリズム』(2013)を皮切りに、麺の湯切りテクニックを競う『ハイスピードヌードルアクション 湯切ノ頂(いただき)』(2019)など、ユニークな学生作品を輩出。東京ゲームショウで学校ブースの枠を超えた注目を集めてきた。

そこで本稿では、中村氏のCEDEC 2019講演「チームの力でアイデアを絞り込む!メンバーが納得できる最適なアイデアを選ぶだけでなく、チームの団結力も高めるアイデア絞り込み手法」と、CEDEC 2020講演「1人の天才が現れるのを待たない!ナムコ黄金期の開発現場の分析をベースにした、集合天才がユニークなゲームアイデアを生み出し続けられる仕組みとプロセスの実践の試み」、およびフォローアップインタビューの内容を基にメソッドの概要を解説する。

さて、2012年に大学に着任した中村氏にとって、早急に解決すべき課題となったのがゲームデザインについて知識や経験もない学生を対象に、ユニークで魅力的なゲームのアイデアを、コンスタントに発想させる方法の開発だった。学生がつくりたいゲームは市販ゲームに即したものか、オリジナル作品でも魅力度が低く、ユニーク性も低い。また、企業に比べて大学では学生が毎年入れ替わるという特殊事情もある。そのため、学生の質に左右されない授業のしくみ......すなわち適切なカリキュラム開発が不可欠だった。

そこで中村氏が行なったのが自分の経験の棚卸しだ。自身が実務家として活躍した90年代のナムコにおけるアーケードゲーム開発のしくみを分析し、大学で再現しようとしたのだ。これが翌年、『アオモリズム』開発における大きな原動力につながったという。その後、神奈川工科大学ブースは東京ゲームショウで毎年のように話題作を発表し、一躍注目を集める存在となった。

▲過去に話題を集めた学生作品の数々

これによって自信を深めた中村氏は、以後ゲーム開発における開発プロセスやしくみの研究を進めていく。その1つが、中村氏が入社する前の状況、すなわち黄金期と言われた80年代ナムコの調査となる。

『パックマン』(1980)の生みの親として知られる岩谷 徹氏へのロングインタビューの精査や『ギャラクシアン』(1979)でプログラマーをつとめた田城幸一氏へのインタビューなどで得られた結論は、「自由な開発環境」「試作の重視」「少人数プロジェクト」の3点。中でも重要なのが「試作の重視」で、まずはつくってみて、それから評価し、改善点を考えるというサイクルを延々と回していくことが、完成度を高める上で重要視されていたことがわかったという。

「インタビューを読み進めるうちに、『パックマン』の特徴であるパワーエサで逆転する要素が最初はなかったことを知り、驚かされました。難易度を調整する段階で追加され、これによってゲームがぐっと面白くなったそうです。試作を重視する当時の開発スタイルに対して、さらなる理解が深まりました」。

「集合天才」によるゲーム開発は可能か?

もっとも、実際のゲームづくりにおいては環境だけでなく「人」の要素も欠かせない。実際に1人の天才は100人の凡才に勝るのがゲーム(そしてクリエイティブ)産業の特徴で、これが学術的な研究が深まらない要因の1つとされてきた。

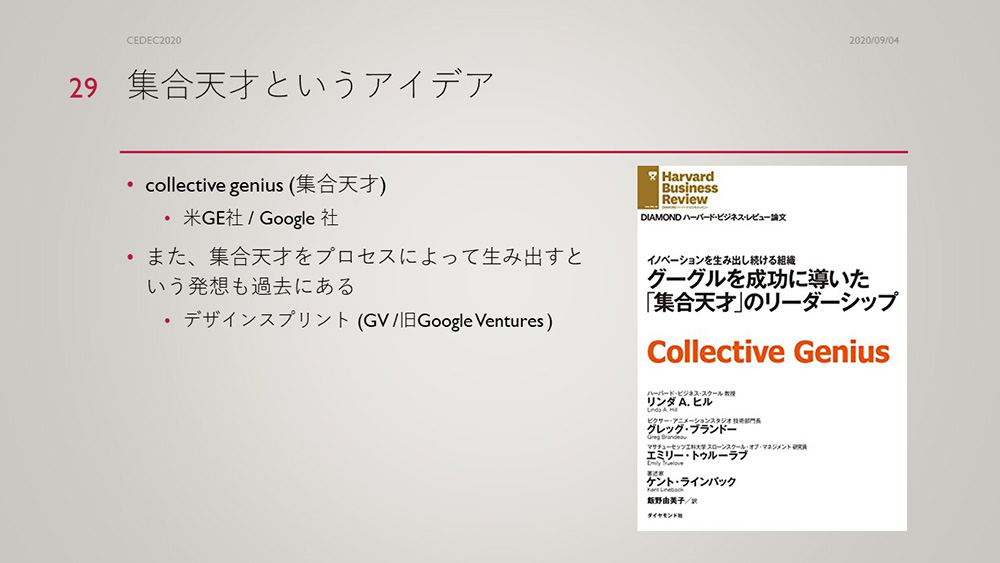

これに対して産業界では集合天才(Collective Genius)という概念が存在する。ひらたくいえば、ひとりひとりは凡人であっても、互いに協力し各々の能力を活かすことができれば、天才を凌ぐ成果が出せるという考え方だ。この概念は「発明王」エジソン主催の研究所や、ゼネラル・エレクトリックにおける組織運営のベースとなり、多大な貢献を果たしていく。

また、この概念は米Googleでも採用されたことで知られている。中村氏は論文「グーグルを成功に導いた『集合天才』のリーダーシップ」や、GV(旧Google Ventures)で開発されたデザインスプリントの事例を挙げ、決して突飛な考え方ではないと述べた。その上で天才の発想や、審美眼のモデル化について次のような仮説を提示。これを1人の人間ではなく集団で補い合うことで、集合天才によるゲーム制作の実現を考えたという。

①天才はアイデアを生み出すスピードが凡人より遙かに速い

→チームでアイデア発想をしたり、時間をかけたりすることで対応できるのでは?

②天才はアイデアの基となる知識や経験が凡人より多様で豊富である

→チームで発想することで、幅広い知識や経験を組み合わせることができるのでは?

③天才はアイデアを生み出す時の視点がバラエティに富んでいる

→アイデアを出す前に、どんな視点でアイデアを出すかを一旦考えると良いのではないか?

④天才はアイデアを生み出す際、非論理の組み合わせを試している

→発想プロセスの中に「非論理発想」を組み込むと良いのではないか?

⑤天才はアイデアについて妥当性のある評価を論理的に実行している

→アウトプットの段階で「論理的な」評価を加えて、アイデアの評価や絞り込みを行うと良いのではないか?

こうした仮説のベースとなったのが、ナムコ時代に遭遇した数々の「天才たち」だった。ヒット作をつくるために、ゲームセンターの常連だった若い男性ではなく若い女性にフォーカスを当てて『パックマン』を考案した岩谷 徹氏や、遠山式立体表示法(赤青メガネを通して見ると、平面に印刷されている絵が立体的かつ驚くほどリアルに見える印刷技術)を考案した遠山茂樹氏などは一例だ。他に「天才の頭の中のアルゴリズムは実はシンプルで、ただ他人より高速に回っているだけ」という大きな仮説もあり、最終的にこの5項目に落ち着いたという。

集合天才を授業で実現するためのメソッド

もっとも、「集合天才」を機能的に働かせるには、個々の才能を有機的に結びつけるしくみが必要になる。鍵を握るのがディレクターやモデレーターだが、これだけでは「1人の天才」に頼ることと変わらない。ポイントは、属人性を排したしくみをいかに構築できるかで、様々な研究が行われている。中村氏も大学での指導内容を基にチームによる天才的ゲームアイデア発想プロセスのモデルを考案。講演の後半でその概要について説明した。

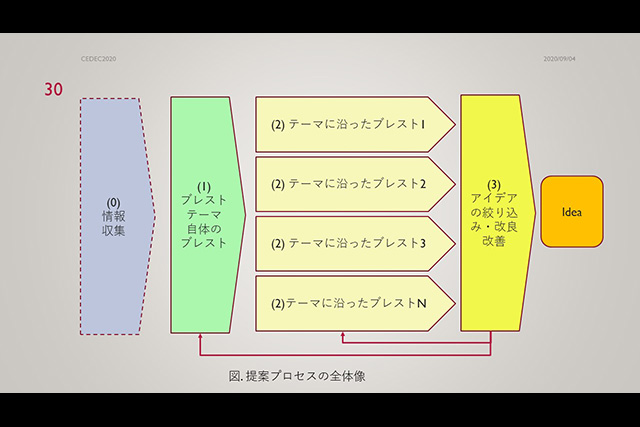

0:情報収集

1:テーマ自体のブレスト

2:テーマに沿ったブレスト

3:アイデアの絞り込み・改良改善

4:アイデア

はじめに行うのが情報収集だ。ゼロからゲームのアイデアを自由に発想する場合は不要だが、特定の条件が存在する場合はこのプロセスが必要になる。例として挙げられたのが、埼玉県をテーマに制作された「イロドリコロガリアクション『DA・彩魂』」(2015)だ。埼玉県をモチーフにしたボール型キャラクター「彩魂」を地図の上で転がし、無味乾燥な世界に彩りを与えていくゲームで、「第3回アニ玉祭 アニメ・マンガまつりin埼玉」出展作品として制作された。本作を開発する上で中村氏と学生らは埼玉県について事前に情報収集を行い、「特徴がないのが特徴」「彩りというキーワード」を発見。ここから「ボールを転がして地図に色をつける」アイデアが生まれたという。

続いて行うのがテーマ自体のブレインストーミングだ。制作するものが「ゲーム」であれば、そもそも「ゲームとは何なのか」というメタな観点に立ち返ってブレストを行う。特定のコンテストに出展することが目的であれば、そもそも「そのコンテストとは何なのか」について考える。すなわち、前提条件をいったん疑ってみる、というわけだ。

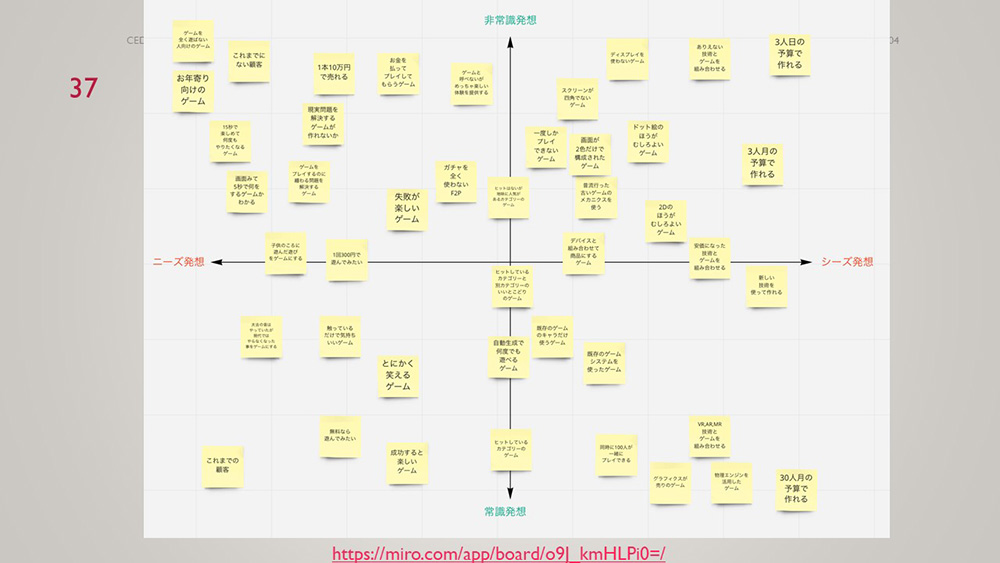

これには前述の仮説③「天才はアイデアを生み出すときの視点がバラエティに富んでいる」が影響している。天才のロジックを模倣して、意図的に非常識な発想をしてみることで、新たに見えてくるものがあるという。具体的にはテーマから連想されるアイデアを「常識発想・非常識発想」「ニーズ発想・シーズ発想」という二軸でマッピングしていき、各領域をまんべんなく埋めていく。これによって視野を意図して広げていく。

▲授業で行われたマッピングの一例。「常識発想・非常識発想」「ニーズ発想・シーズ発想」という二軸は一例にすぎず、他にさまざまな軸があり得るという

講演で紹介されたのは、授業で制作された「ゲーム」に関するマップだ。「ゲームでまったく遊ばない人向けのゲーム(非常識発想×ニーズ発想)」、「3日分の予算でつくれるゲーム(非常識発想×シーズ発想)」、「30人月の予算でつくれるゲーム(常識発想×シーズ発想)」、「これまでの顧客向けゲーム(常識発想×ニーズ発想)」など、様々なアイデアが並ぶ。このように視野を広げて「ゲームづくり」の意味を解釈していくことで、まったく新しいゲームが産まれる可能性があるという。

「1本5,000円のゲームを10万本売ることは、1本10万円のゲームを5,000本売ることと売上面では変わりません。では、1本10万円でも売れるゲームとは何か。そこから『結婚式の引き出物になるゲーム』などのアイデアが生まれてきます。『ゲームをまったく遊ばない人向けのゲーム』も同様で、ここから『若い女性向けのゲーム』→『食べる』→『パックマン』という企画につながっていったそうです」。

また、このプロセスを挟むことで、学生のモチベーションを高めるねらいもあるという。中村氏は「学生の多くは非常識な発想のゲームをつくりたがる。そして、そういったゲームは結果として、企画のスジが良いことが多い」と述べた。もっとも、ただ漠然と考えるだけでは思考が四散してしまう。そこで、本プロセスを通してまんべんなくマッピングを行い、「非常識な発想」を意図して導き出していくというわけだ。

次ページ:

EMS Frameworkを用いてアイデアを広げ、収束させる

EMS Frameworkを用いてアイデアを広げ、収束させる

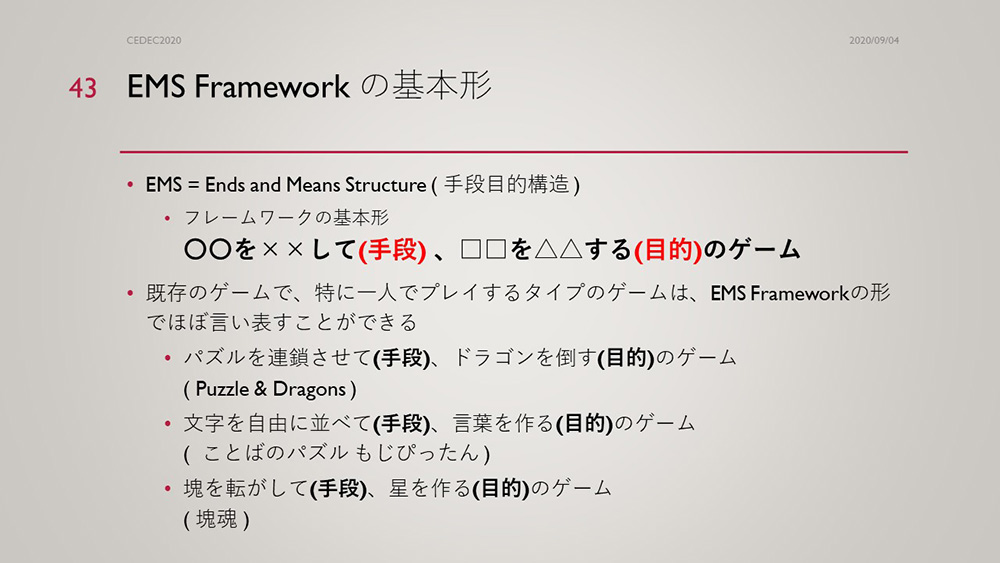

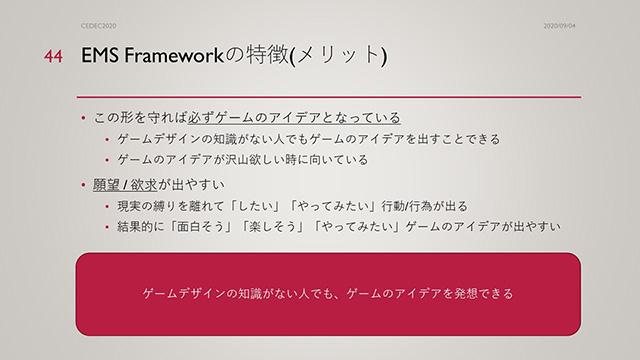

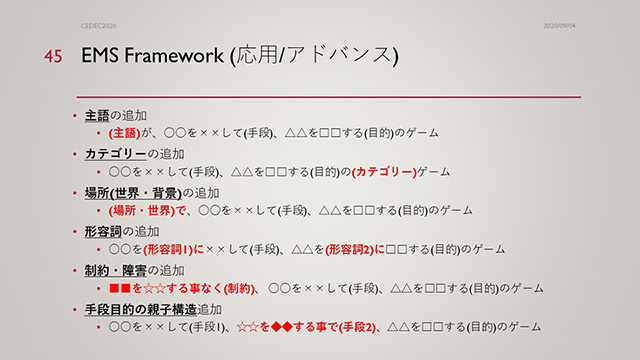

続いて行うのがテーマに沿ったブレストだ。ここで活躍するのが、中村氏が考案したゲームの企画ツール「EMS Framework」。ゲームのアイデアを「手段のアクション」と「目的のアクション」の組み合わせで記述するもので、「○○を××して(手段)、△△を□□する(目的)」という書式を基に、ゲームのアイデアを付箋などに書き出していく。ゲームデザインの知識がない人でも、簡単にゲームのアイデアを発想することができる上、企画者の願望や欲求が出やすい傾向があり、結果的に「面白い」「楽しそう」「やってみたい」ゲームのアイデアが出やすいのだという。

▲EMS Frameworkの説明スライド。詳細は日本デジタルゲーム学会2015年度年次大会予稿集『ゲームアクションの手段目的構造を用いたゲームアイデア発想ワークショップ 』を参照

実際、「千三つ(センミツ)」というマーケティング用語があるように、本当に使えるアイデアは0.3%程度しかないことが経験則として知られている。そのため、この段階では大量のアイデアを出すことが重要で、EMS Freamworkはそのために適したツールというわけだ。アイデアは付箋に書いて模造紙に貼ってもいいし、クラウド上で表計算ソフトを共有しそこに記入していっても良い。1,000個という数にひるむ人がいるかもしれないが、5人のグループで行えば一人200個で現実的な数となる。グループでゲームをつくるメリットがよく活かされる段階だ。

もっとも、グループによってはアイデアが出にくい場合がある。特に、付箋に向かって黙々とアイデア出しをしているとそうした状況になりがちだ。そのため、アイデアを付箋に書く(または表計算ソフトに記入する)ときは、必ず声を出して記入することが重要だとした。人が考えたアイデアが耳に入ると、自分のアイデアのヒントになる。ときにはそこから笑いが起きることもある。これがアイデアの創造やブレストの活性化にもつながっていくのだ。

また、アイデアを出すだけでなくそこから絞り込みを行うことも重要だ。ここで役立つのがCEDEC 2019で行われた講演「チームの力でアイデアを絞り込む~」である。実際、EMS Frameworkでつくられるのはアイデアの種でしかない。そのため、単純にその中から1つを選ぶのではなく、それらを基に優れたアイデアに育てることが重要だ。中村氏はこのプロセスを踏むことでチームの合意をもって最終アイデアをつくるため、チームにとって納得がいくものになり自然とチームの団結力が高まる効果があると説明した。具体的なプロセスは以下の通りだ。まず、5~6人のグループで出たアイデアに対して投票する(1人3票程度)。この段階で1票でも得たアイデアを抽出しそれ以外を脇によけておく。その後、票を投票した人が理由を簡単に述べていき全員で共有する。次に優先順位をつけた評価軸を3つ程度用意し、評価軸に沿って得票が高かったアイデアから手を挙げていき、点数をつけていく。最後に全ての評価軸(もしくは優先順位の高い評価軸)の得点が高くなるようにグループ内で話し合い、アイデアを改良していく。このとき、必要であれば脇に寄せたアイデアと組み合わせるのもアリだ。最終的にメンバー全員が納得するアイデアができれば完成となる。

ここでキモとなるのが評価軸の設定だ。神奈川工科大学の東京ゲームショウ展示作品では「①良い意味で口コミになる」「②自分たちの技術力の高さがわかる」「③入出力デバイスで面白くできる」という3点が設定されている。これに対して一般的なゲームコンテストでは「①面白そう」「②インパクトがある」「③チャレンジがある」という3点が考えられるだろう。評価軸によって最終アイデアが左右されるため、開発現場ではプロデューサーやディレクター、教育現場では教員が設定しても良いという。

▲EMS Framworkで出されたアイディアが絞り込まれていく例。主人公が織田信長から明智光秀になり、最終的に歴史上の人物になっている。また、ゲームもアクションゲームから育成ゲームになっている。ゲーム画面のメモが添えられるなど、チームのモチベーションが伝わってくる点もポイント

中村氏はこのとき、絶対に多数決では決めずに、良いと感じた理由をチーム内で共有することで、新しいアイデアに全員でつくり替えていく姿勢が重要だと強調した。前述の通り、本プロセスにはチームビルディングを行う意図も込められているからだ。「多数決で決めると、必ずメンバーの一部に不満が残ります。多数決で決めるくらいなら、リーダーが独断で決める方が、時間がかからないだけましです」。

こうしたプロセスを踏むことで、最終アイデアが決まったら、チームがそのアイデアをもとにゲームが作りたくて、ウズウズしている状態になっているのが理想となる。なお、このように本手法は機械的に進行する部分が多いため、学生チームや即席チームがときおり陥るリーダー役がリーダーシップを発揮しにくい状況でも有効だ。

なお、前述の通り本プロセスは中村氏がナムコ時代に、『もじぴったん』シリーズを開発する上で得た知見がベースになっている。もっとも、評価軸の設定に売上を加える際は注意が必要だ。商業ゲーム開発を行う上で避けては通れない項目だが、比重が大きすぎるため、アイデアが萎縮する危険性が出てくるためだ。「そのため『市場性がある』程度に抑えた方が無難でしょう」。

また、グループメンバーが8名以上になると、全員の合意をとることが難しくなる。そのため6名以下に抑えた方が良いとも補足された。

他に、本プロセスに沿ってアイデアの絞り込みや改良・改善を行った結果、上手くまとまらないケースも出てくる。その際は「テーマ自体のブレスト」や「テーマに沿ったブレスト」に戻り、やり直すことになる。もっとも、一度手法をマスターしてしまえば手戻りに要する時間もそこまでではない。実際に『湯切りノ頂』を開発した学生チームは、アイデアが上手くまとまらず、EMS Frameworkを用いたネタ出しから再挑戦した。それでも、約1ヶ月で「湯切りをゲームにする」というアイデアが生まれ、本作の開発につながったという。

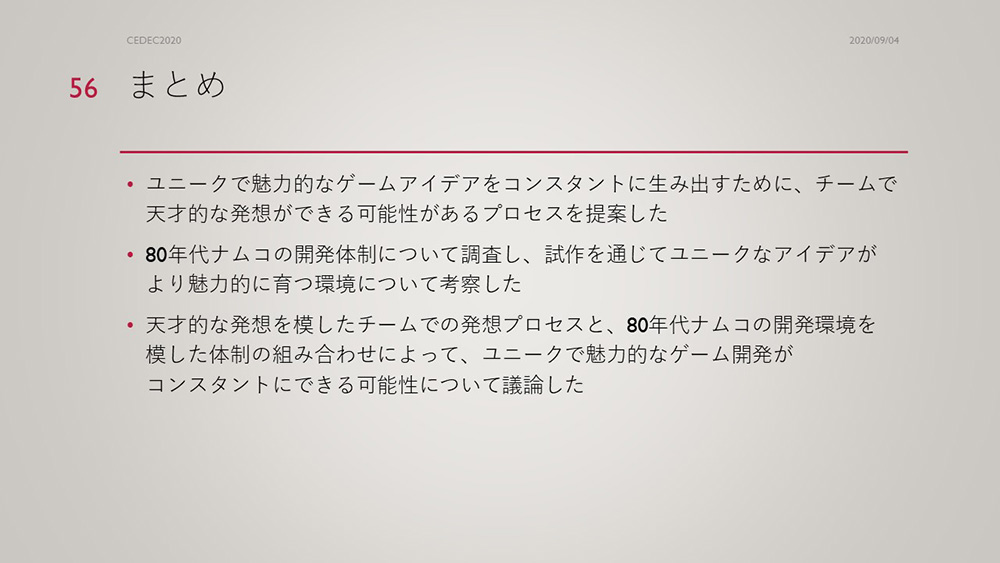

80年代ナムコと大学でのゲーム開発の類似点

最後に中村氏は本手法の利点として「人に依存しにくくチームの力とプロセスを重視した手法のため、ユニークで魅力的なゲームアイデアをコンスタントに生み出せる」「ゲームデザインに関する熟練度が低くても参加できるため、学生や新人でもユニークで魅力的なアイデアが生み出せる」「複数チームで実施すれば、1~2日程度で、ユニークで魅力的なアイデアを複数得られる」という3点を挙げた。

また昨今ではコロナ禍に伴い、オンライン上で企画会議が行われる例が増えている。神奈川工科大学でも授業がオンラインで進行中だ。対面でのやりとりに比べた難しさが指定されているが、本手法については、Miroなどのツールを活用することでオンライン上でも実施できる。実際に中村氏の授業ではMiroが大活躍中だという。

とはいえ、天才のアイデア出しに比べるとかなり時間がかかるのは事実だ。また、それだけ時間をかけても、天才が生み出したアイデアと同じレベルのものが生み出せるとは限らない。中村氏は「最終的には『天才の出現を待つ』しかないのかもしれないが、時間対効果を考えれば許容できる範囲ではないか」とふり返った。

また、『パックマン』におけるパワーエサの事例のように、最初のアイデアは完璧でなくてもかまわない。中村氏は「あくまで経験則だが、粗削りなアイデアでも、内容が本当に良ければ、次から次へと別のアイデアを呼び込める」と述べた。だからこそ核となるアイデアを固めて、何度も試作を繰り返し、アイデアをブラッシュアップしていくことが重要になるというわけだ。

▲CEDEC 2020「『リングフィット アドベンチャー』~混ぜるな危険! ゲームとフィットネスを両立させるゲームデザイン~」より。本作を象徴するリングコントローラは企画当初は存在せず、開発途中で加わったアイデアだった

質疑応答では「学生開発やインディゲームだけでなく、大規模ゲームでも適用できるか」という質問があった。これについては「試作を繰り返す環境や、社風があるか否かが重要だ」と返答。リングコントローラが当初の企画案には存在せず、試作の過程で加えられた『リングフィットアドベンチャー』(CEDEC 2020における一連のセッションで明かされた)は好例だ。このように任天堂のゲーム制作は80年代ナムコの開発体制と似た点が感じられるという。

また、大作ゲームの中にはミニゲーム集のような体裁のものもある。ゲーム本編とはべつに、「おまけモード」としてミニゲームが実装される例もある。こうした事例では有効ではないかとした。このほか近年ではスマートフォンゲームで「ハイパーカジュアル」系ゲームが盛り上がりを見せており、そうしたジャンルでも有効だとした。

最後に「完成したアイデアからゲームのコンセプトをつくり出す上で、どのような工夫が行われているか」という質問もあった。これについては、現在研究を進めている最中であり、来年度に持ち越させてほしいと回答された。

以上、説明してきたように本講演では前半で「学生が短期間で入れ替わることを前提とした環境下で、集合天才によるゲーム制作を進めるしくみづくり」、後半で「EMS Framworkを中核としたアイデアの広げ方とたたみ方」について解説された。その前提となっているのが、中村氏が実務家として活躍した「90年代ナムコの開発スタイルを大学で再現すること」だ。これは、言ってみれば「大学をナムコにしてしまう」取り組みだと言える。まさに実務家教員ならではの発想だろう。

ちなみに中村氏は現在、北陸先端科学技術大学院大学の博士課程後期に在籍する学生でもあり、ゲームデザイン教育をテーマに博士号の取得に挑戦中だ。いわば実務家教員から研究者教員へのキャリアチェンジを進めている最中となる。来年への持ち越しとなった「ゲームアイデアからコンセプトへの飛翔」も含めて、日本ならではのゲーム教育論への結実に期待したい。