世界4大アニメーション映画祭のひとつである広島国際アニメーションフェスティバル。2019年秋、主催団体のうちのひとつである広島市側は、第1回(1985年)開催からフェスティバルディレクターを務める木下小夜子氏に、国際アニメーションフィルム協会(ASIFA)のもとでの運営を終え、別のイベントにかたちを変えるという通知を行なった。同イベントは36年間、ASIFAによる人・企画・運営のソフト面のサポートと、広島市によるハード面のサポートにより世界に誇るイベントとして開催され続けてきた。その足跡と今後の展望を木下氏に聞くと共に、オンラインで行われた第18回開催のコンペティションの様子を国際審査委員長の伊藤有壱氏に聞いた。

TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_江連良介 / Ryosuke Edure、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

<1>『広島のおかげで今の自分がある』広島国際アニメーションフェスティバルの歴史と生み出した作品たち

「広島を本当の国際平和文化都市にする」----それが1985年、第1回広島国際アニメーションフェスティバルを開催するにあたって、フェスティバルディレクター(総監督)を務める木下小夜子氏と当時の広島市長・荒木 武氏とが共に抱いていた願いだった。

広島国際アニメーションフェスティバルは、2年に一度、広島市で8月に開催される、国際アニメーションフィルム協会(Association Internationale du Film d' Animation - ASIFA)公認の映画祭。アヌシー国際アニメーション映画祭、ザグレブ国際アニメーション映画祭、オタワ国際アニメーション映画祭と共に、世界4大アニメーションフェスティバルの1つとして知られる、米国アカデミー賞公認およびASIFAハリウッドのアニー賞公認の映画祭だ。

木下氏は1972年のニューヨーク国際映画祭で、夫の木下蓮三氏と制作したアニメーション『MADE IN JAPAN』でグランプリを受賞。当時は日本におけるアニメーションの認知がまだ進んでおらず、「つくるだけではなく広めること」をミッションに様々な場所に働きかけ、『ピカドン』(1978)をきっかけに広島からアニメーションフェスティバルの発信を始めた。

-

-

木下小夜子/Sayoko Kinoshita

アニメーション作家/プロデューサー

広島国際アニメーションフェスティバル フェスティバル・ディレクター

国際アニメーションフィルム協会 (ASIFA) 会長

株式会社スタジオロータス 代表取締役

国際アニメーションライブラリー (IAL)主宰

東京生まれ。女子美術短期大学造形学科卒業。虫プロダクションを経て、1969年、(株)スタジオロータス入社。以来、国際的に、アニメーション・メディアを基軸とした制作・開発・教育・振興等、幅広い事業・活動を展開し、その仕事はアニメーションのみならず、ドキュメンタリーやフィクション等、実写を含む映像分野全般に及ぶ。

それから36年間、木下氏は「文化の森をつくるため、自分は礎となる」という思いを原動力に、これまで運営を行なってきた。東京や大阪などの大都市を経由するのではなく、広島から直接世界に届けていく映画祭。これまでも同映画祭は、ジョン・ラセターの『ルクソーJr.』を発表翌年(第2回/1987)に上映したり、ニック・パークの『リップ・シンクロ"動物たちの理想"』(『快適な生活〜ぼくらはみんないきている〜』)、発表翌年(第3回/1990)に、アカデミー賞に先んじて国際審査委員特別賞を贈るなど、いち早く世界の優秀なアニメーションの上映・顕賞を行なってきた。世界のアニメーション制作者や視聴者からも信頼が厚く、毎回トップシーンの作家や教育者が集まり、ワークショップやティーチインなどを通じて彼らと直接触れ合えるアニメーション映画祭として育てられてきた。

しかし、昨秋になり主催団体のうちのひとつである広島市側から、「資金面における課題が大きくなってきた」ことを背景に、木下氏が会長を務めるASIFA(公認)およびASIFA-JAPAN(共催)は、第18回を最後に運営から離れることになった。次回(2022年)開催からはASIFAが運営に関与しない「総合文化芸術イベント」のかたちで行われるという。

さらに、第18回(2020年)はコロナ渦によって、上映やイベントを含めた当地での開催は全て中止となってしまったため、コンペティション部門を4人の国際審査委員がオンラインで審査を行ない、受賞作を発表するという異例の事態となった。受賞作品の上映会は検討中だが、現時点では未定だという。応募は今回も84の国と地域から2,339もの作品があり、同イベントに対する世界のアニメーション制作者からの信頼は揺るぎない。諸々について、木下氏は悔しさをにじませる。

「広島のおかげで今の自分がある、と言ってくださる作家の方が大勢いらっしゃいました。言われてみると、これが自分の使命だったのかなと。私としては、自分がいなくなっても文化の森がありつづけるという遠い目標のため、自分はただ礎をつくるという責任感のもとに続けてきました。やがて大きな文化の森ができたときには、最初の一本の木がわからなくなるというのが私の理想で、第1回開催からそのように準備してきました。だからこそ、新体制を担う人たちには本当にがんばってほしいです」と語る。

次ページ:

<2>広島が国際アニメーションフェスティバルの最高峰になれた理由、そして今後の展望とは?

<2>広島が国際アニメーションフェスティバルの最高峰になれた理由、そして今後の展望とは

先のような広島国際アニメーションフェスティバルへの信頼感はどのように醸成されていったのか。それは運営側と観客たちによる「おもてなし」にあった。

木下氏は自身がアニメーション作家でもあるため、アーティストがどんな思いで作品をつくり、喜びを得るかが想像できるという。

「アーティストって、つくっているときは基本的にひとりですから、みてくれる方を直接みることが嬉しいんです。さらに作品をしっかりみてもらえた上に、ほしいタイミングで拍手を貰いスポットライトまで浴びると、またここに戻ってこようという気持ちになりますよね。私は観客に、アーティストに会ったときには、『I like your work.』とか『I love your work.』とか、たったそれだけを伝えるだけで、彼らは絶対に忘れないと言うんです。そしてそれを実際に行動に移してくれるのが広島のお客さんなんです」と話す。

木下氏は、こんなエピソードも教えてくれた。

「あるアニメーション作家の方が私のところに来て、こんなに素晴らしい上映をしてもらったのは初めて。どんな機械を使っているんだい?、と言うんです。そのときに私は言ってやったんです。機械は変わらないわよ。それよりどうしてうちのスタッフを褒めてくれないの、って」。

言われた作家が映写スタッフに会いに行くと、「僕らが映写を失敗したら映画を観客に届けられない。だからクレジットに載っていない最後のスタッフのつもりで映写作業を行なっている」という言葉を返され、そのことにさらに感動したという。こうした経験をした作家が、後に教え子を広島に連れて来たり、作品を出品させるという循環が生まれ、広島には多くの優秀な作品が集まり続けていった。

「映写スタッフだけでなく、受付だって同じように仕事をしています。本当にみんなプライドをもって運営しているんです」と、木下氏は目を細める。運営スタッフはその都度集まるが、過去に携わったスタッフがボランティアで手伝いに来て、指導することが繰り返されているため、熟練した層の厚い運営が可能となっていた。また、ワークショップや観客の案内などを通じて広島の子どもたちに生きた英語のコミュニケーションの場を提供するという副次的な効果も生まれたという。

こうした取り組みが行われてきた広島国際アニメーションフェスティバルだが、2022年開催予定の新たな総合文化芸術イベントは、ASIFA公認の条件を満たす見通しは立っていないため、木下氏らは従来のコンペティションに送ってきた作家に対してどのように広報をするか、検討を行なっている最中だという。「みんな広島を目標としているのでなるべく早くしないと。小さなものでも映画祭を実施したいと思っている方がいれば、ぜひASIFA日本支部まで連絡していただければと思います」と木下氏は語った。

次ページ:

<3>「悪口を言わない」7日間かけて行われるコンペ会議の舞台裏

<3>「悪口を言わない」7日間かけて行われるコンペ会議の舞台裏

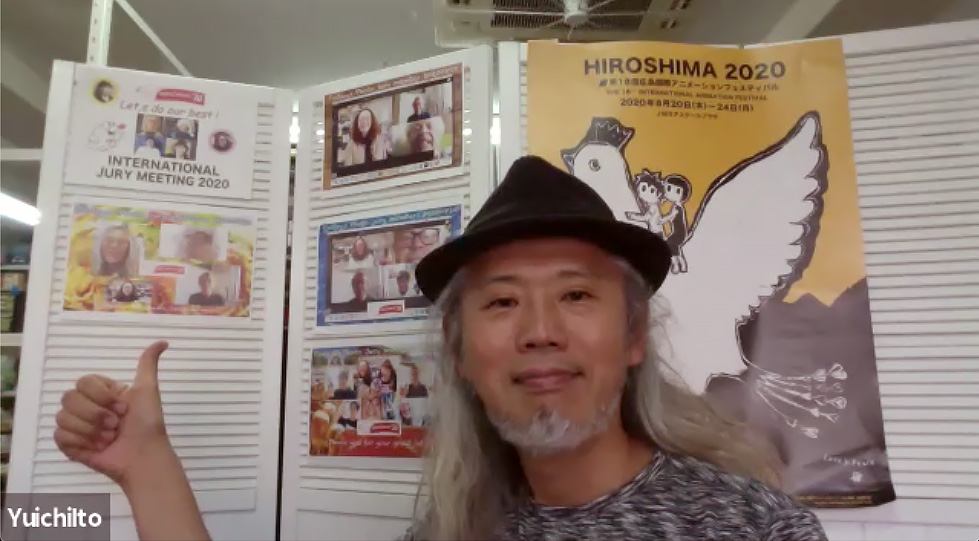

第18回開催は世界的な新型コロナウィルスの影響により、現地での開催が中止となり、コンペティションのみがオンラインで行われた。その模様を国際審査委員長の伊藤有壱氏に聞いた。

応募作品は5ヵ国の国際選考委員による一次審査が行われる。従来であれば現地・広島に集まり、全作品(第18回の応募総数は2,339作品)を数週間かけて観て選んでいく。また、どんなジャンルの作品でも平等に扱うのが同イベントの特徴だ。商業作品、学生作品、短編などを一元化して審査を行なうことで、カテゴリー別の受賞狙いを防ぐのが狙いだ。そうして選ばれたコンペティション作品(第18回では59作品)から4〜5名の国際審査委員が選定していく。

今回の選定は同様にオンラインで行われた。初日に審査委員長を決めた後、5日間、毎日数時間かけて、審査員のみのミーティングで受賞作を丁寧に検討していく。そして、最終日には各審査員が分担して贈賞コメントを書き、その一字一句まで確認するという7日間に渡る長丁場だ。

また、コンペでは悪口を言わないことも大きな特徴だ。1人でも審査委員が高い評価をした部分があれば、その部分を拾い上げていく。ただし、それは批評性を甘くするということではない。ある作品において、選考委員のひとりオットー・アルダー氏は、別の作品の亜流であるということを目ざとく見つけた。これは他の選考委員が気づかなかった指摘だった。

伊藤有壱/Yuichi Ito

第18回広島国際アニメーションフェスティバル コンベティション部門 国際審査委員長

アニメーションディレクター、東京藝術大学大学院教授。1962年生まれ。ビジュアルエフェクツ、コンピューター映像会社を経て、1998年、I.TOON Ltd.を設立。同代表。

クレイを中心にあらゆる技法を駆使したアニメーション映像、キャラクターデザイン等を手がける。

www.i-toon.org

「オットーさんは映画祭の創設を含め教育者として多くの才能を輩出してきたので、作品を広く深くご存知で、今回もそれを発揮されました。良い意味での厳しさのある方です。また、クリスチャン・フェイゲルソンさんは映画と社会学という専門分野の視点から、自分の感覚を踏まえて正直に言う方。チャン・ヒュンユンさんはヒューマンライクな作品に対しての興味が強い方。韓国のインディペンデントアニメーション協会の代表であり、現役のクリエイターでもあるため、見る目が肥えています」。

このように様々なバックグラウンドをもつ審査員が限られた日程の中で、価値観のちがいを素直にぶつけあい、納得の審査結果に至った。伊藤氏の場合は「個人としてのこだわりに囚われないと言い聞かせた」という。好き嫌いではなく、大事なものを見落とさず、間違いなく頂点に相応しい作品を探し当てる緊張感があったという。

「広島国際アニメーションフェスティバルは、世界中から訪れる日本唯一と言っても過言ではない国際アニメーション映画祭でした。加藤久仁生氏の『つみきのいえ』も、山村浩二氏の『頭山』もこの広島で顕賞され、アカデミー賞受賞者、ノミネート者となりました。その実態がこれで終わってしまうのは本当に残念です」と、伊藤氏は語る。

「始まった35年前から比べ、アニメーションを取り巻く環境が世界中で劇的に変化をしました。この先、映画祭は、例えばVR部門ができるといった新しいスタイルに対応していくかたちになると思います。広島国際アニメーションフェスティバルはASIFAが中核となって、世界中に協力する方がいたことで、予算規模をはるかに超えたフェスティバルを実現してきました。今後、続けていく方たちがそういったスピリットを引き継いで運営していただければ、応援したいと思います」。

第18回広島国際アニメーションフェスティバル コンペティション受賞作品のうち3作品に対して、伊藤氏から解説を行なっていただいた。また受賞を逃した作品のなかで、特にCG表現が光る2つの作品についてもコメントを寄せていただいた。

■グランプリ

『ドーター』(原題:Daughter / Dcera)

監督:ダリア カスチエヴァ/ Daria Kashcheeva

プラハ芸術アカデミー映像学部生の卒業制作。監督はもともとバレエの研究をしており、実質的にアニメーション作品ではデビュー作。これまでも多くのコンペティションでグランプリをとっており、広島でも全員の合意の下、グランプリに挙げられた。

ボロボロの人形から生身の人間の気配を感じさせるそのギャップがみるものを突き刺す。誰かがその場にカメラを構えているのかと感じるほど、生々しいカメラワークで、人形に込められた心情が伝わってきて、その繊細な仕草からは人形でしかできない設定の跳躍というキャラクター性を感じる。全編にわたり緊張感が気持ちよく、ベテラン作品を凌ぐ強さと純度がある。自分の考えを純粋に物語化した脚色力が発揮されており、20代後半の力のあるフレッシュな演出になっている。10年後、20年後が楽しみな才能の出現だ。

■国際審査委員特別賞

『オージャスティック ハイパー - プラスティック』(原題:Orgiastic Hyper-Plastic)

監督:ポール ブッシュ/ Paul Bush

海洋プラスチックゴミを簡単なラブストーリーのようなちょっとふざけた可愛らしい仕立て(ポール・ブッシュ監督談)にしたもの。海洋投棄されたプラスチックの問題は様々な場所で語られているが、この作品ではプラスチックの身近さや安さ、カラフルで可愛らしい部分に注目し、人間の浮気に喩えて"使い終わったらすぐに捨ててしまう"ことの愚かさをショートフィルムにしている。科学的なものよりもむしろ含み毒のようなアイロニーを感じさせる。一見すると可愛いだけの作品と見過ごしてしまうが、そのなかに痛烈なメッセージを込めている作品。

■優秀賞

『神性』(原題:Divinity)

監督:ファーヌーシュ アベディ/ Farnoosh Abedi

人形アニメにしか見えないCG作品。クラシック映画や技法に対するオマージュが非常に強く、賛否は分かれた。それでもストップモーションのメカニズムとその特徴を上手く使った劇空間の質はとても高く、独創的な世界観を表現している。制作メンバーの若さと、ストップモーションやCGで独自のワールドを目指す強い意思が感じられ点が受賞につながった。

■その他の注目作

『バイオレント イクウェイション』(原題:VIOLENT EQUATION)

映画としてというより、映画空間と時間軸の空間があるコンピューターによる絵画のような感覚でつくられている(監督・アニメーション制作:Antonis DOUSSIAS)。その"歪なファインアート"の存在感をストレートに表現している作品。

Violent Equation (animation) Teaser Trailer

『パイル』(原題:Pile)

英ロイヤル・カレッジオブアート学生 Toby Auberg氏の個人作品。"人間の本質的な部分は、時間が経っても変わらない"という、文明批判を皮肉めかして時間絵巻のようにつくった若者らしい作品。社会に対する疑問を醜い要素を使って表現したり、自分が可愛いと思うプラクティカルな要素を織り交ぜながら、ショートフィルムに仕上げている力量を評価した。

PILE [TEASER] from TOBERG on Vimeo.