育成する人材像を決めるのは学校側の責務

このようにゲーム教育、特にゲームデザインをめぐる教育機関と企業の関係は昔から混乱が続いています。

こうした中、東京工科大学 メディア学部 教授の三上浩司氏は、それまでの議論を巻き取る形で、「アカデミアは何を教えてももいいが、(大学ごとの教育理念に沿って策定され、教育内容を改善していく上で起点となる)アドミッション・ポリシー(入学受け入れ方針)、ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)、カリキュラム・ポリシー(教育課程編成と実施の方針)を明確にする必要がある」と指摘しました。

以上の3つのポリシーは2017年の学校教育法施行規則の改正に伴い、各大学に対して策定と公表が義務づけられました。その結果、多くの大学がWebサイトなどで掲示するようになり、専門学校や高等専門学校などでも、このながれが波及しています。

一例を挙げると日本で数少ないゲーム学科を有する東京工芸大学では、学科のディプロマ・ポリシーに「社会的貢献やシリアスゲームを視野に入れた未来におけるゲームのあり方を模索することができる」という一文があります。専門学校においても東京テクニカルカレッジのディプロマ・ポリシーでは、「ひとつの言語をマスターし、すべての言語でモノを創ることができる技術者」を養成することが掲げられています。

このことは「どんな人材を育てるかは、企業ではなく、大学が決めること」を意味しています。三上氏も「企業が求めている人材像を追い求めるだけでは、企業人の劣化版しか育成できない」と釘を刺しました。企業ごとに定義が異なるゲームデザイン分野も同様で、まずは学校側が、自分たちが考える教育を行うことが重要だというわけです。その上で、どのような経緯で今のカリキュラムになっているか、学校ごとのコンテキストを確認した上で、それに沿った改革案であれば受け入れられやすいと補足しました。

また、これに絡んで三上氏はGDC 2012の教育サミットを視察したときの体験談について振り返りました。大学がゲーム教育コースを立ち上げる際の参考資料として、IGDAが2008年に発表したカリキュラムフレームワークの改訂版を基に、会場ではゲーム教育のエース級が全米から集まって情報交換をしていました。「どこの大学も全てを網羅したようなカリキュラムではなく、いびつではあったものの、みな笑顔で自分たちの取り組みの特徴を自慢し合っていた姿が印象的だった」と言います。

この指摘を聞きながら、個人的に思いだしたのが2017年の講演レポート「ゲームエンジン」と「極め本」の教育活用における落とし穴を避けるにはです。本講演で講師の湊 和久氏は「『会社は人材を定義しない』と割り切り、教育機関が強い心で人材を定義し、カリキュラムを考え、定義通りに育てた学生を、自信をもって社会に送り出してほしいのです」と発言しています。

また、あわせてデジペン工科大学のゲームデザイン専攻に関するカリキュラムも解説されています。同校はアメリカの大学格付け機関The Princeton Reviewで、ゲーム開発者教育を行う大学のうち、全米4位にランクインされる名門校(2019年度版)です。1990年にアメリカ任天堂と共同で設立されたゲームプログラミングコースが前身で、1996年から学士号の授与を開始し、現在はシンガポールとスペインにもキャンパスを設置しています。少し長くなりますが、引用してみましょう。

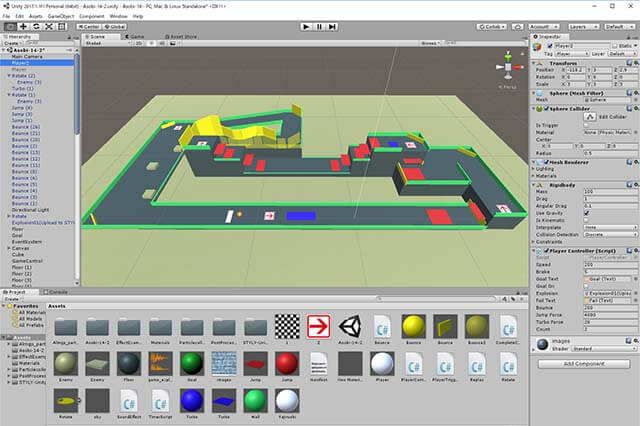

1年後期からはプロジェクト(3〜4名のチームによるゲーム制作)も開始される。このプロジェクトを通して、効果的なチームコミュニケーション、プランニング、ドキュメンテーション(書類制作)、デバッグ、バージョンコントロールなどを学んでいく。ゲームデザイン専攻の学生だけで構成されたチームであれば、商用のゲームエンジンを使ってもいいが、コンピュータサイエンス専攻の学生との混成チームの場合には、ゲームエンジンを含むいかなるミドルウェアの使用も禁止される。

アメリカの事例を基に日本のゲーム教育でできること

もっとも、アメリカと日本では学校教育のあり方や、雇用環境などが異なるため、注意が必要でしょう。自分もここ数年、GDCで教育サミットを取材しながら、アメリカで学校ごとに個性的なゲームデザイン教育ができる背景に、下記の要素があると考えるようになりました。

1. ゲーム教育が学問として認知されている。学生はゲーム制作を学んで学位が取れる。学問的な蓄積も進んでおり、学術的見地から書かれた定番の教科書が存在する(『ルールズ・オブ・プレイ(上)(下)』(日本語翻訳版はソフトバンククリエイティブより出版)、『The Art of Game Design』、『中ヒットに導くゲームデザイン』(日本語翻訳版はボーンデジタルより出版)など)。

2. ゲーム教育に携わる講師の多くが、これらの書籍を読んでおり、授業に使われる頻度も高い。そのためカリキュラムが個性的な半面、根底の部分でつながっており、活用事例などについて互いに議論ができる。

3. GDCの教育サミットや、全米のゲーム開発者教育を行う高等教育機関を対象とした非営利団体のHEVGA(Higher Education Video Game Alliance)など、ゲーム教育にたずさわる個人や学校をつなぐネットワークが存在する。

4. 学生がインターンシップを経て企業に就職する。学生は大学で学んだ知識を基に、それぞれの企業で実際の働き方などを学ぶ。企業側は学生のスキルや可能性などを見極めた上で、現場で必要な人材をピンポイントで採用する。これが個々の学校のカリキュラムと、企業で求められるスキルの差を埋める働きをしている。

まだまだ、いろいろありそうですが、このあたりで止めておきましょう。実際、教育制度はその国の雇用制度や社会・文化とも密接に関係しており、単純に諸外国の真似をしても、うまくいかないことは容易に想像されます。ポイントは日本の社会制度に合ったゲーム教育のあり方について、関係各者が知恵を絞ることでしょう。その上で学校側としては、前述のように「育成する人材像を、自分たちで決める」自覚をもつことが、今まで以上に求められそうです。特に専門学校では、(あえて自分のことを棚に上げますが)、業界内就職率がKPIになりがちな傾向にあるため、注意が必要でしょう。

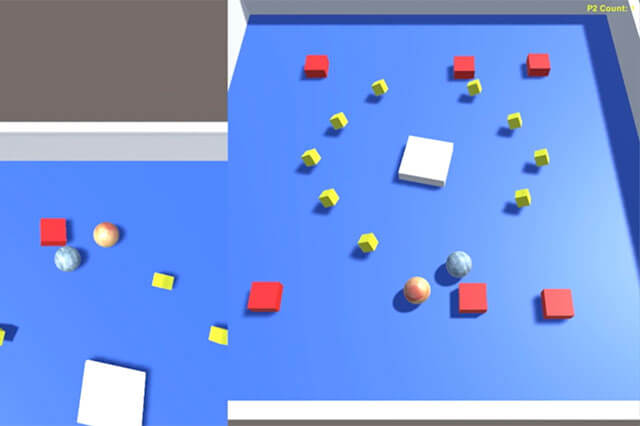

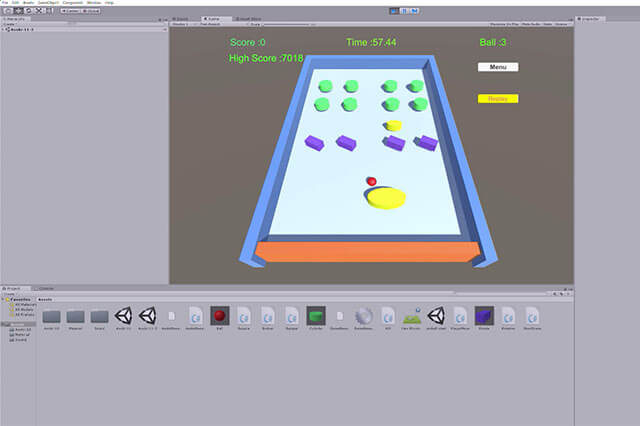

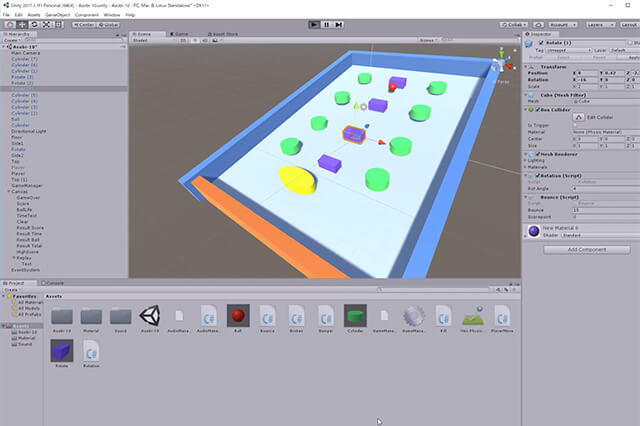

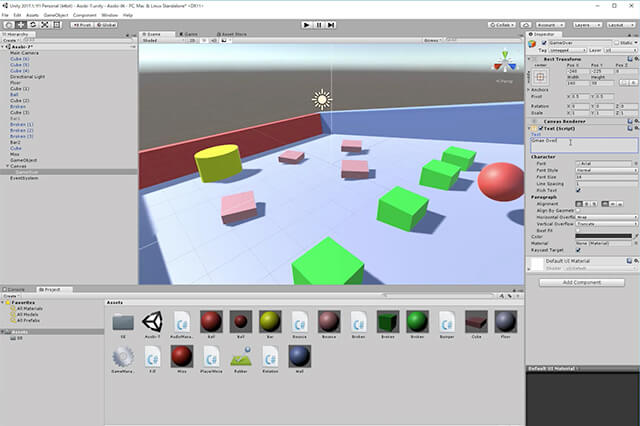

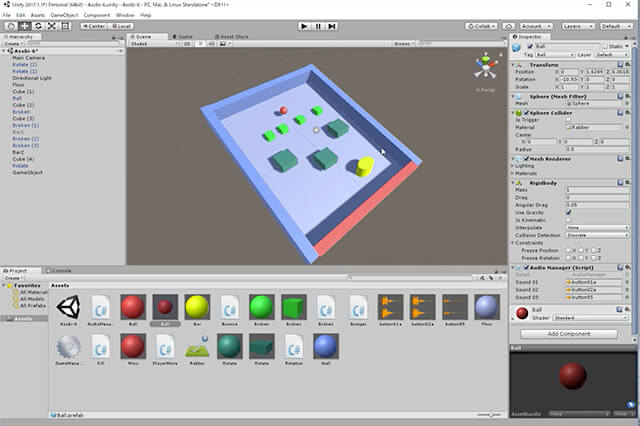

実際、東京クールジャパンでは今回の改名に伴い、アジア圏を中心に留学生が急増しました。自分が関係するゲーム企画・宣伝専攻でも新入生の約6割が留学生となります。マーケティング面では大成功ですが、実際に教えるとなると話は別でしょう。特に企画専攻にとっては、チーム制作を行う上では、ゲームのおもしろさを言語化し、チームメンバーに対して的確に伝えられるようになることが重要ですが、留学生は語学力の点で不利となるため、チーム制作演習などで混乱が予想されます。そのため「おもしろさを伝える手段」としてのゲームエンジンの活用が、より重要になりそうです。

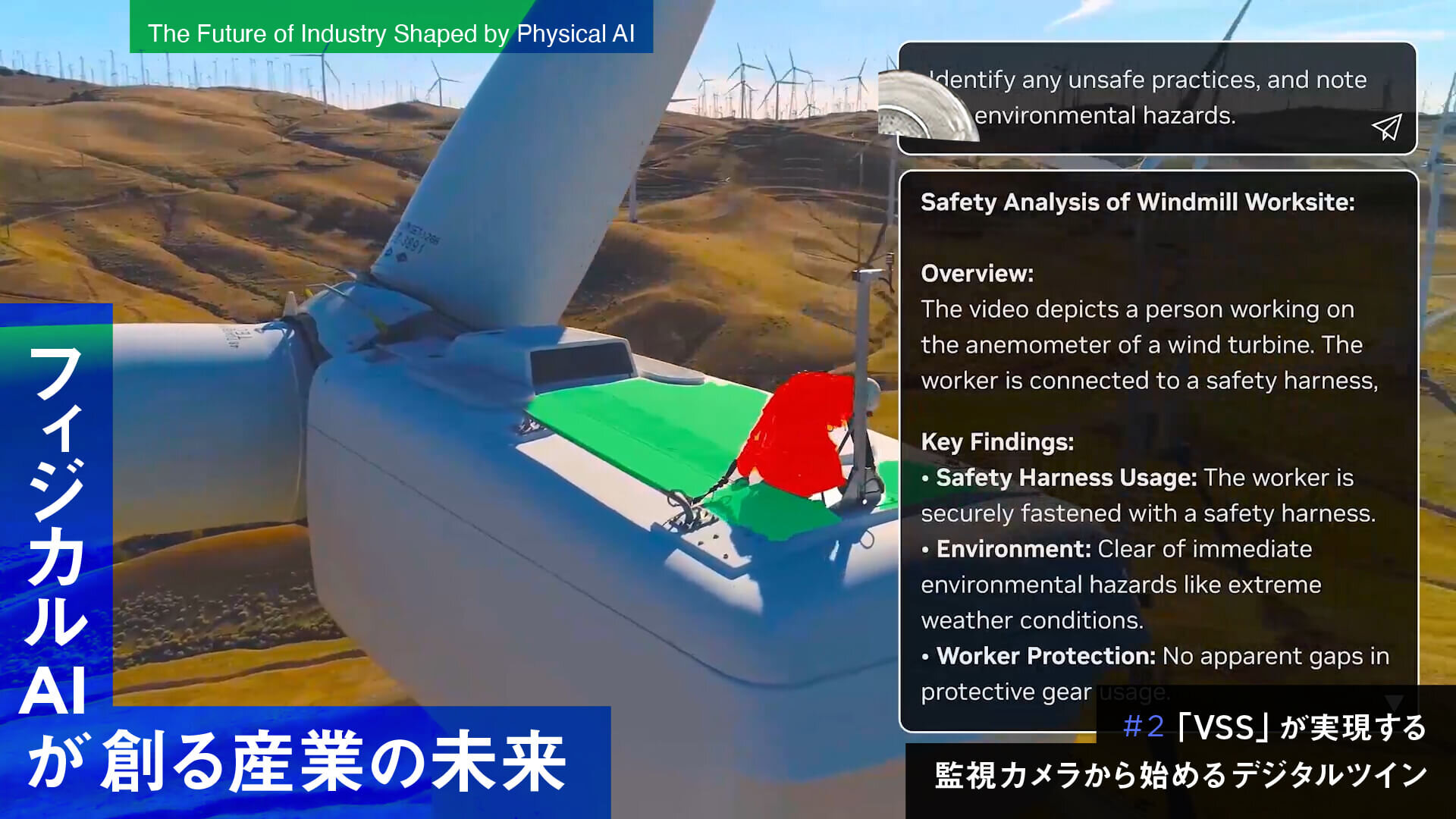

また、最先端の技術にいち早く触れると共に、それらを活用したゲーム教育を行うことも、ますます重要になりそうだと感じました。前述の通り理系の学生が最先端の研究を行い、その知見をもとに就職後、コンテンツの幅や奥行きを広げられるのに対して(もっとも、そうした学生がゲーム業界を目指すか否かは別問題です。企業側は、より積極的なアピールが必用でしょう)、ゲームデザイナー志望の学生が有するスキルは、企業人の縮小再生産にならざるを得ません。だからこそ基礎を学ぶことが重要になりますが、その基礎すら不明瞭なのが現状です。

もっとも企業側には収益化が見込めなければ、実際の商品開発ができないジレンマがあります。VRやARゲーム、はたまたシリアスゲームなどは好例で、ある特定分野だけで言えば、プロよりも開発経験が豊富な学生も少なくありません。同じように新たな技術は今後も続々と登場し、ゲームの形を変えていくでしょう。ゲーム会社が目の前のニーズを無視できず、市場に対する最適化戦略を採らざるを得ない現状で、学生が新たな技術をいち早く活用し、それに適したゲームデザインを行い、ゲームを制作すれば、そこで得た経験は、企業に新たな価値をもたらすかもしれません。

逆もまた然りで、ソーシャルゲーム全盛の中、パッケージやコインオペレーションで培われた、古典的なゲームデザインのノウハウも、現場から失われつつあります。これらのゲームを研究・分析し、自分なりに再定義してみるという考え方もあるでしょう。いずれにせよ作業員ではなく、企業に対して新しい価値を提案できる人材育成が重要で、そのためにも各学校は、自らの立ち位置を明確にすることが求められそうです。その上で互いに情報共有を行い、切磋琢磨できる環境をつくることが重要なように感じられました。

次回の更新は6月以降を予定しています。お楽しみに。

プロフィール

-

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota -

小野憲史

ゲームジャーナリスト

1971年生まれ。関西大学社会学部を卒業後、「ゲーム批評」編集長などを経て2000年よりフリーのゲームジャーナリストとして活動。CGWORLD、毎日新聞、Alienware zoneなどWeb媒体を中心に記事を寄稿し、海外取材や講演などもこなす。ほかにNPO法人IGDA日本名誉理事・事務局長、ゲームライターコミュニティ世話人など、コミュニティ活動にも精力的に取り組んでいる。2017年5月より東京クールジャパン、2019年4月よりヒューマンアカデミー秋葉原校で、それぞれ非常勤講師に就任。

本連載のバックナンバー

No.01:「あそびのデザイン講座」活用レポート

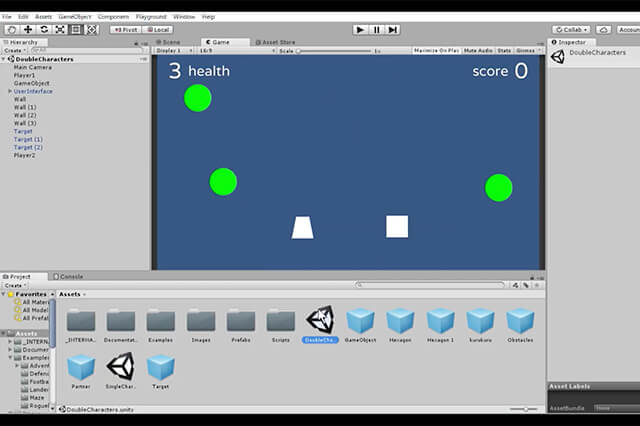

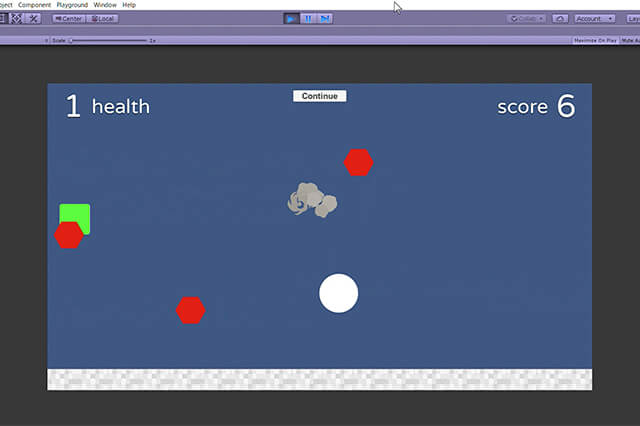

No.02:Unityスクリプトに初挑戦

No.03:Unityアセットストアに初挑戦

No.04:新年度がスタートし、ゼロから仕切り直して授業設計

No.05:到達度のちがいをどのように捉えるか?

No.06:あそびのデザインとMDAフレームワーク

No.07:「あそびのデザイン講座」の根底に流れるデザイン思想とは?

No.08:遊んで楽しい、つくって楽しい、そして......

No.09:レベルデザインで変わるゲーム体験

No.10:サンプルを魔改造してランゲームをつくる