ゲーム専門学校の新人講師がUnityを勉強しながら、「ゲームのおもしろさとは何か」について授業を行う泥縄式レポートの第11弾。水先案内人になるのがユニティ・テクノロジーズ・ジャパン(以後、ユニティ)から提供中の無料教材「あそびのデザイン講座」だ。今回は番外編として、ゲーム開発者教育に携わる講師陣を対象とした勉強会の模様をレポートする。

TEXT_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

ほかの学校ではどんな授業が行われているんだろう?

皆さんこんにちは。ゲームジャーナリスト兼、専門学校東京クールジャパン(東京ネットウエイブから4月1日に改名)非常勤講師の小野憲史です。それにしても以後、「クールジャパンの小野憲史です!」と自己紹介することになるわけで、いやーびっくりですね。まあ、慣れの問題だと思いますので、はい。改めてお見知りおきいただければ幸いです。

また、今春から自分の仕事もアップデートされました。新たにヒューマンアカデミー秋葉原校でも非常勤講師に就任したのです。これで授業が週2回となり、だんだんと講師業の割合が増えてきました。もっとも、ヒューマンアカデミーでは本職であるライター講座を担当するため、Unityに関する授業は東京クールジャパンだけです。そのため本連載も東京クールジャパンの授業をベースに行なっていきます。

さて、本校(=東京クールジャパン)では毎年4月は準備期間として、学生はPCの基本操作などをはじめとした、様々なオリエンテーションを受けることになります。その後、ゴールデンウィークを経て、5月中旬から本格的に授業が始まります。最初は慣れませんでしたが、連休を過ぎると学生が教室に来なくなる......といったことがないため、こっちの方がいいかも? と感じるようになってきました。そのぶんだけ授業準備に時間がかけられますしね。

というわけで、自分自身も基本に立ち返るため、ゲーム開発者教育(以下ゲーム教育)に関する勉強会を、今さらながらに開催しました。それが3月26日に開催したゲームクリエイター育成会議 オフラインミーティングVol.1「遊びと学びの研究者に聞く、ゲームデザイナーの育て方」です。

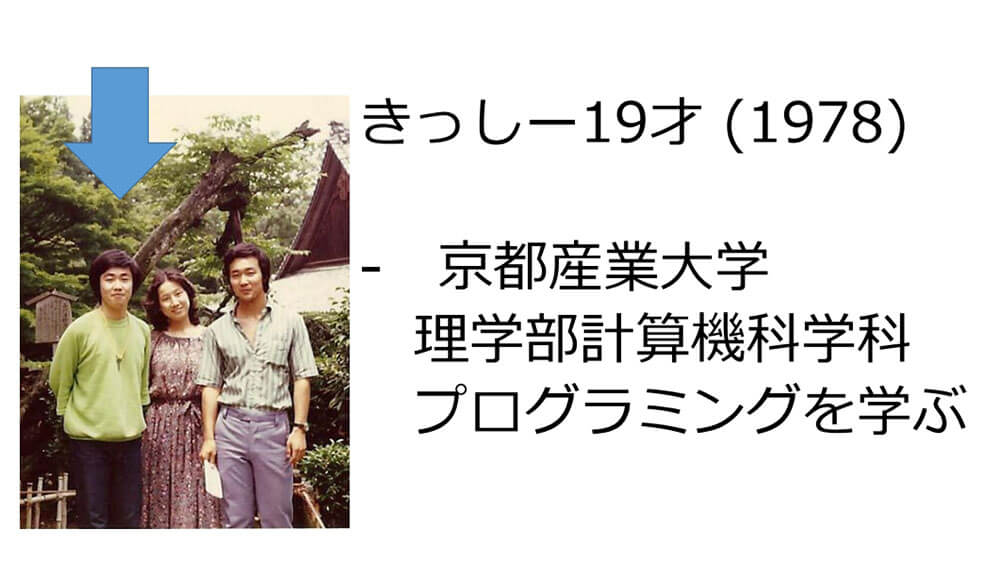

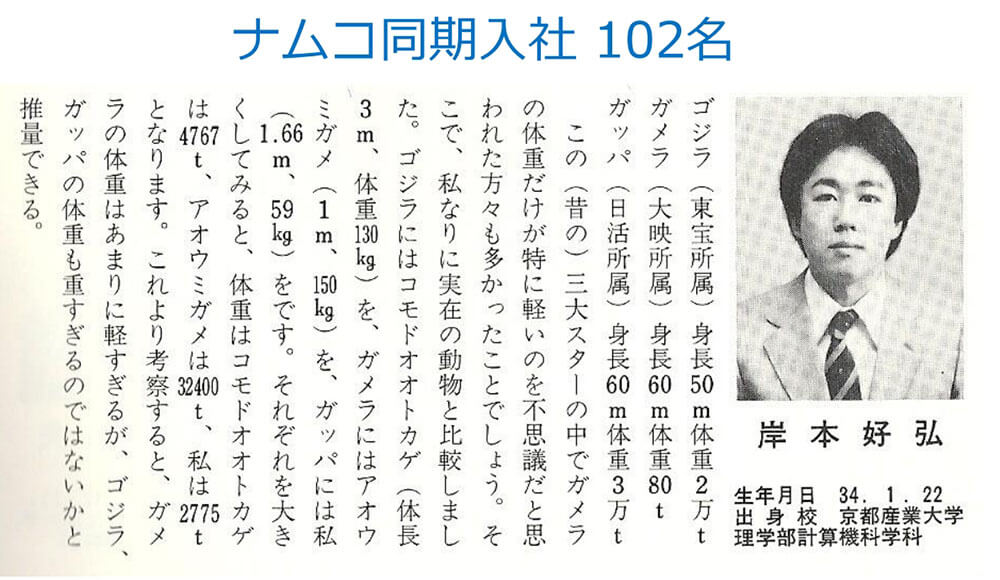

勉強会ではナムコ、コーエーでゲーム開発者として活躍され、東京工科大学メディア学部の特任准教授を経て、現在は「遊びと学び研究所」主催者として、幅広く活躍されている岸本好弘氏にご協力いただきました。前半で岸本氏の過去のキャリアや、授業内容に関する振り返りを語していただき、後半を参加者によるラウンドテーブルという構成にしたのです。その結果、大学や専門学校でゲーム教育に携わられている方々を中心に20名程度に参加いただき、様々な議論が繰り広げられました。

ちなみに、本勉強会を企画したのもまた、自分自身の必要性に迫られてのことです(ここでも泥縄式!)。というのも、2017年に非常勤講師を始めたとき、授業の間がもたなくて、けっこう大変だったんですよ。

実はそれまでにも何度か大学でゲスト講師をしたことがあるのですが、専門学校で年間講義をもつようになって実感したのが、座学と演習を適切に組み合わせる重要性でした。というのも座学だけだと、自分の力不足もありますが、総じて学生が飽きちゃうんですね。それでも座学を続けていくと、学生の私語が増えたり、スマートフォンをいじりだしたり、居眠りを始めたりして、教える側の自分の心が折れてしまう。それに自分自身、90分間も講義をするのが、体力的にしんどかったんですね。喉がガラガラになっちゃいますし。

その一方で個人演習やグループ演習を行うと、とたんに学生の目が活き活きとし始めることに、驚かされました。普段、あまり喋らないような学生が場を仕切り出したり、学生同士で教え合ったり、こちらが思いもしなかったような発想で課題をこなしたりと、座学だけではわからない、一人ひとりの素顔が覗けるようになりました。しかも、こっちは喋らなくてすむ。これはいい、と思ったんですよ。

ただ、問題は演習のネタが自分にほとんどないことでした。そもそも自分はゲームジャーナリストであって、ゲームデザイナーではありません。そのため毎回、授業内容に即した演習を考えるのが、けっこう大変でした。また、あまりにいろんな演習を行なった結果、学生は楽しかったようですが、内容が体系的ではなかったという反省点もありました。そこで、ほかの先生方がどのような授業をされているのか、非常に気になりました。なお、2017年度の授業振り返り資料はこちらで公開しています。

もっとも、こうした問題意識は多かれ少なかれ、ゲーム教育を行われている先生方であれば、共通してもたれているのではないでしょうか? 実際問題として、専門学校の先生(特に非常勤)って、意外なほど横の接点がないんですよ。大学の先生には学会というコミュニティがありますが、専門学校にはないですからね。

そこで、わからないなら聞いてしまえばいいということで、2018年から始めたのが対談誌の企画・制作です。本分野で先駆的な活動をされている先生方と対談して、授業づくりの参考にするだけでなく、自分で本をつくって売ってしまおうと考えたわけです。株式会社 聖地会議から現在、下記5冊が刊行されています。

Vol.1 ゲームデザイナーの育て方(上) 馬場保仁/株式会社ファリアー

Vol.2 ゲームデザイナーの育て方(下) 馬場保仁/株式会社ファリアー

Vol.3 ゲームデザイナーと教養の重要性 山本貴光

Vol.4 工学系大学でゲームデザイナー教育を行う意味 中村隆之/神奈川工科大学

Vol.5 遊びと学びの研究者オランダをゆく 岸本好弘/遊びと学び研究所

ただ、紙面で伝えられることには、限りがあるんですよ。せっかくおもしろい話を聞けても、紙幅の都合でカットせざるを得ないこともあります。そこで誌面で伝えられなかったことを補足してもらったり、その内容を基に参加者で意見交換ができたりする場が必要だな......と感じるようになりました。そこで今回、岸本氏にご登壇いただいたというわけです。

社会人学生の経験者だからわかること

というわけで勉強会の前半では、大きく「ゲーム開発者だった岸本氏が、なぜ大学に転身されたか」「大学でどのような授業を行われていたのか」という2点についてお話しいただきました。中でも後者のトピックについては、岸本氏が所属していた東京工科大学 メディア学部のカリキュラム紹介を中心に、詳細な説明がありました。

ゲーム開発者として『ファミスタ』シリーズなどのヒット作を手がけられ、ナムコからコーエーを経て、2010年に51歳で退職した岸本氏。転機となったのが退職後、ニュージーランドに半年間、語学留学をした経験です。「世界中の若者たちと一緒に生活し、英語を勉強して、本当に楽しかったですね。日本に帰ってからも若者と一緒にわいわいしたい。それができるのはゲーム教育だなと考えました」(岸本氏)。

また、授業を行う上で「語学留学を通して、学生側の視点をもてた強みがあります」とも振り返りました。「学生をやってわかったことは、学生は先生を選べないということです。ニュージーランドでは総じて先生方の場を盛り上げようとする意識が高く、楽しく英語を学べました。ただ、中には図書室で自習した方がいいような授業をする先生もいました」(岸本氏)。だとしたら、やはり楽しい方がやる気になるし、学びやすいというわけです。

実際問題として、ひとたび教える側になると、学生だったころの気持ちを忘れがちです。自分もいろいろな勉強会に参加していますが、学生として受講したことはありません。一方で参加者の中には、業務のかたわら社会人学生となり、学び直しを実践された方も少なくありませんでした。中には大学院で学び、博士号をとられた方も......。そうした体験があれば、たしかに授業を行う上で幅や奥行きが出そうです。自分も俄然、学生になることに興味がわいてきました。

続いて授業の振り返りでは、学生を指導するのではなく、学生が挑戦できる「環境」をつくることの重要性が強調されました。

東京工科大学 メディア学部でゲーム教育が始まったのは2004年のことです。同学部では当初から理系の学士力をベースに制作経験と基礎技術力を兼ね備えた人材、ひらたく言えば「次世代のゲームを生み出せる人材」の育成を掲げていました。これにはグループ校に専門学校の日本工学院があり、先行してゲーム教育が行われていた事情があります。カリキュラムを組む上で、大学ならではの独自性が求められたのです(※)。

※詳細は下記記事を参照。

ゲームエンジン教育活用セミナーで語られたゲーム制作教育の現状と課題

岸本氏が直接担当されていた授業「ゲームデザイン演習」も、そうした科目のひとつです。岸本氏はこの授業に加えて、研究室での研究活動などを通して、学生がアイデアを企画書にして発表したり、任意のテーマで5分間ずつ授業を行なったり、夏休み明けに成果発表会を行なったり、学園祭で模擬店を出店したり、オープンキャンパスで模擬授業を行なったり、ゲームジャムに挑戦したりと、様々な取り組みをしてきたと言います。

中でも興味をそそられたのが、学生が「ペラ企画」と呼ばれるA4用紙1枚程度のゲーム企画書を作成する演習です。作例されたペラ企画は学生間で相互評価され、1位は5点、2位は3点、3位は2点......と点数がつけられます。授業は1回で終わらず、前期の15回を通して総合優勝が決まるしくみです。授業は1年生から3年生までが履修でき、1年生がいきなり高評価を得るなど、様々なドラマが見られたといいます。

もっとも、学生が相互評価を行うためには客観的な指標が求められます。岸本氏はそのために使われるチェックシートを学生自身で考えさせたり、その内容を基にした30枚の「ペラ企画・パターン」カードを制作させたりといった授業も行なっていたと説明しました。また、ゲーム開発者会議のCEDECで開催されるペラ企画コンテスト「PERACON」に応募させたり、学生の企業見学などと組み合わせて、社会人の前でプレゼンを行なわせたりといった授業も実施したといいます。

これらの授業を通して岸本氏は「社会・教育・人生など、世の中全てのものを面白くするゲームデザイナー」の育成に取り組んでいたと語りました。これは同学部の「次世代のゲームを生み出せる人材」の育成とも符合します。その上でゲームデザイナーに必要な力として「企画力・プレゼンテーション力・プロデュース力」を挙げ、これらの能力を伸ばすための授業を行なっていたとまとめました。

その一方で仕様書制作やツールの使い方といった実践的なスキルは、特に教えなかったと言います。「本を読むなどして、必要に応じて自分たちで学べと、割り切っていました」(岸本氏)。もっとも、より実践的なスキルが求められる専門学校で教えていたら、ちがう内容になっていたと、岸本氏は補足します。そしてこの大学と専門学校のちがいについては、後半のディスカッションでも主要テーマのひとつとなりました。

[[SplitPage]]トップを伸ばす大学と、底上げを目指す専門学校

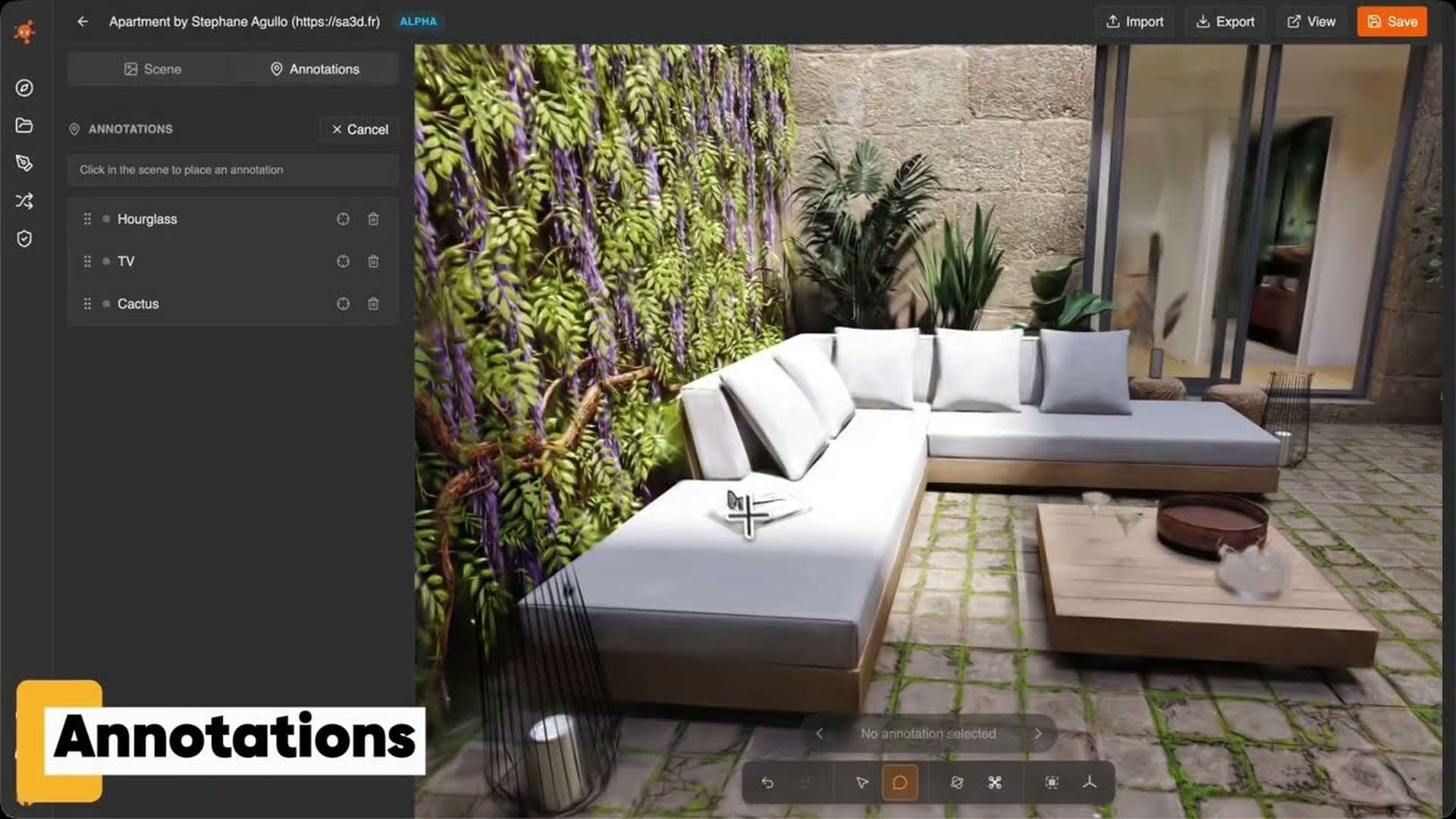

ディスカッションの内容もかいつまんで紹介しましょう。当日は本連載でも取り上げている「あそびのデザイン講座」制作者で、東京工科大学 特任准教授の安原広和氏(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン)や、『ぷよぷよ』『バロック』などの制作者として知られ、デジタルハリウッド大学 教授の米光一成氏らが参加するなど、豪華な顔ぶれとなりました。

はじめに上がったトピックが、大学と専門学校の役割分担と、それぞれの課題です。東京工科大学のカリキュラムがそうであるように、多くの大学では授業が必修科目と選択科目に分かれており、学生は自分の興味や進路にあわせて、主体的に授業を履修していきます。その上で研究室やゼミを選択し、指導教官の指導の下、卒業研究などに挑戦していくのです。このように大学での学びでは総じて、学生の自主性が重んじられます。また、そこで学ぶのは「学問」であり、講師の雇用やカリキュラムの設置には文科省の認可が必要です。

こうした環境はコンピュータサイエンスや美術といった、学問体系がしっかりと構築されている分野では有効だと思われます。そもそも大学の使命は最先端の研究を行い、知の領域を広げつつ、次世代の人材を育成していくこと。企業はそこで学んだ学生を雇用することで、最先端の知見を吸収したり、将来的に組織の中核的な存在として活躍してくれたりすることを期待します。業界団体のCESAも毎年、ゲーム業界が注目する先端技術や研究分野をまとめた「CESAゲーム開発技術ロードマップ」を(主に学術界に対して)公開しています。

実際、これまでゲーム業界では最先端の研究分野でも、半導体技術の急速な進化の恩恵を受けて、最先端の研究分野を十数年で開発に応用する......という歴史を繰り返してきました。そのため企業にとって最先端の研究領域で学ぶ学生は、自社コンテンツの質的向上を目指す上で、魅力的な人材に映るでしょう。一昔前なら3DCG技術やネットワーク技術、近年では人工知能などが相当します。これは芸術分野でも同様で、自社作品の魅力を高めてくれる優れた表現力のもち主は、それだけで貴重な戦力となるでしょう。

もっとも、問題はゲーム教育が(日本では)学問ではないことです。そのためゲーム開発者志望の学生は研究室ではなく、実際のゲームづくりを通して、習うより慣れろで学ぶのが一般的です。それも東京工科大学のように授業で行われる例は珍しく(同大学 メディア学部のプロジェクト演習については本連載の第7回を参照)、サークル活動などを通して開発する例が多いため、体系的な知見を得ることが困難です。特にゲームデザイナー志望の学生は、ゲーム開発の経験がほとんどないまま、憧れだけで就職活動に臨んで失敗する......といった例も少なくありません。

これに対して専門学校ではゲーム教育のためのカリキュラムが整備されており、ゲームデザインのコースを備える学校も多々あります。もっとも大学と異なり、専門学校の授業で教えるのは学問ではなく、社会で即戦力となるためのスキルです。そのため授業の大半が必修科目で、学生は入学から卒業まで決まったレールの上で授業を履修していきます。専門学校の存在意義は、ひらたく言えば学生が企業の内定をとれるようにすることであり、そのために適切なカリキュラムを整備して、実践的な教育をほどこすことが求められるからです。

こうした背景から専門学校は大学よりも企業との距離が近く、カリキュラム編成で業界の有識者などから外部評価委員を招き、定期的な意見交換を行なっている例も少なくありません(筆者が所属するNPO法人 国際ゲーム開発者協会(IGDA)日本でも全国7校に外部評価委員を派遣しています。また、筆者も専門学校の講師を務めるかたわら、HAL東京とアーツカレッジヨコハマで外部評価委員を担っています)。授業の質が講師に左右されがちな問題はありますが、カリキュラムを柔軟に変化させられるよさがあるとも感じています。

ただし専門学校の卒業生は、しばしば就職後に伸び悩むという指摘を耳にするようにもなりました。このことはゲームデザイン分野で致命的です。というのも、おもしろさの尺度は定量化できない上、個人のコンテキストに影響を受ける点が大きく、時代によっても変化していくからです。そのためゲームデザイナー志望の学生に対して、おもしろさの本質について深く考える経験がないまま、ただゲームづくりの経験を積ませるだけでは、かえって有害だという指摘も聞かれます。企画書の中身について考えずに、書き方だけを教えるようなものだからです。

以上の議論をまるっとまとめると、「学生の自主性を重んじる大学は、トップを伸ばすのに向く」のに対して、「カリキュラムを重視する専門学校は、全体の底上げに向く」と言えるかもしれません。実際に大学では学生に対して学部から大学院、そして研究者への道が用意されていますし、大学は就職予備校ではないという考え方も、根強いものがあります。これに対して専門学校は業界内就職率がKPIになりやすい半面、「ゲーム制作について学ぶ」という目的がハッキリしているよさがあるとも感じます。

ディスカッションでも話題となったのが、いわゆる「守破離」の活用と功罪についてでした。日本の伝統芸能の伝承法でよく使われる概念で、弟子は「1. 師匠の型を真似る(守)」「2. 習得した型を自ら否定する(破)」「3. そこから自分なりの型をつくる(離)」という3ステップを経て成長するという考え方です。こうした理由から、専門学校の講師陣を中心に、まずは型を「真似させる」のが早道だという意見が聞かれました。ゲームデザインで言えば、サンプルを真似るところから入り、次第に改造させて、オリジナルのゲーム制作につなげるというわけです。

このように守破離は「習うより慣れろ」「考える前に手を動かせ」と言われがちな、日本の文化風土に適しやすい点があります。というより、ゲーム教育で体系化されたものがない以上、それ以外あり得ないというのが、日本では正直なところでしょう。ただし、ゲームは伝統芸能と異なり、常に進化を続けています。また、全てのジャンルに精通したゲームデザイナーは存在しません。そのため守破離をもとにした教育は属人性に陥りやすく、ゲーム業界の現状とずれがちで、学生が保守的になりがちな点は否めません。

ともあれ、守破離については自分もある程度の効用を認めており、本連載でも学生課題の分析マトリクスなどで活用しています。また、近年では神奈川工科大学の中村隆之氏が考案したEMSフレームワークをはじめ、ゲームデザインを教える上での「型」の活用も見られるようになりました。しかし、出席者の中からは「型やフレームワークは便利だが、そこから離れられない学生も多い」と疑問視する声もありました。また守から破、そして離へと、どのように学生を導いていくかという点についても、これからの課題だとされました。

ゲームデザイナーを定義できない業界事情

それでは、こうした学校側の事情に対して、企業側はどのように考えているのでしょうか? 専門学校でゲームデザインの授業を行い、企業ではゲーム開発の最前線で働きつつ、採用も行うというある参加者は、「中小企業としては新卒に即戦力であることを期待する傾向が強い」と発言しました。遊びの本質的な理解や研究などよりも、PowerPointやExcelなどのツールが一通り使えることや、企画内容を基に論理的で破綻のない仕様書が作成できること、そしてコミュニケーション力などが期待されがちだといいます。

また、これに即して「何年くらい育成するつもりで新卒を採用するか」という議論もありました。複数の参加者から「5年程度」とする声が聞かれましたが、年々「すぐに活躍できる人材」を求める声が高まっているという発言もありました。中には「チームで今、必要な人材がすぐにほしいのが本音(=だから新卒ではなく、中途採用が中心になる)」といった声も聞かれたほどです。ほかに「中小企業の中には、ツールに関するスキルがないことをマイナスに見る場合もある。実際、大卒を持て余す企業もあるのではないか」という指摘もありました。

これに対して岸本氏は「世知辛い世の中になった」とこぼしました。岸本氏がナムコに就職したのは1982年で、開発職の同期6人のうち、学校でプログラムを学んできているのは2人だけだったそうです(もう1人は高専で)。採用の決め手も、当時は珍しかったプログラムを大学で学んでいたからで、企業は何も知らない学生を採用し、社内でプログラムを教えるのが一般的だったとのこと。その根拠も「理系出身だから、プログラムも教えればできるようになるにちがいない」という程度の、牧歌的な時代だったと振り返りました。

もっとも、技術進化に伴い学生に求められるスキルは、ますます高度になっています。アート分野は顕著で、20年前はMayaとPhotoshop程度でよかったものが、そこにMotionBuilderやSubstanceが入り、近年ではHoudiniが入ろうとしています。プログラム分野でも、まずはゲーム開発の基本となるC++をしっかり勉強してほしいという声がある一方で、次世代ゲーム機での開発に備えて、機械学習など最先端の知見がほしいという声もあります。実際に大手企業ではGAFAと人材を取り合うレベルに達しているのが現状です。

その一方でゲームデザイン分野では、具体的な職域が決まっていないという実情もあります。東京工芸大学 ゲーム学科 准教授の今給黎 隆氏が事前作成したスライドでは、「ゲームデザインというと企画力が想像されるが、実際は品質管理や進捗管理など、あまり独創性が問われない職域も多い。また近年では運営など新しい職域も入ってきている。企業で求められる人材像が、ますますわかりにくくなってきている」という指摘も行われました。岸本氏から「企業はスーパーマンを採りたがるが、そんな学生はいない」とこぼす一幕もありました。

この背景にはゲーム開発が複雑化する過程で、プログラマーやアーティストがスペシャリスト化していく中、その間を埋めるゼネラリストとしてゲームデザイナーが(こと日本では)誕生し、一般化していった経緯が挙げられるでしょう。また、企業によって得意とするジャンルが異なることや、終身雇用を前提とする日本の雇用環境など、様々な事情が重なって、「企業によってゲームデザイナーの定義や職域が異なる」という現状が生まれました。企業側が定義できない以上、送り出す側の学校側が混乱するのも無理はないと思われます。

もっとも、多くの企業で共通する点もあります。それが「ゲームデザイナーは開発の上流工程に携わる」こと。しかし、ゲーム開発の難しさ(そして、おもしろさ)は、「つくってみなければ、おもしろさがわからない」点にあります。ときにはゲームデザイナーが作成した仕様書に根本的な誤りが見つかることも......。そうした際に頭を下げ、つくり直しをお願いして回るのも、ゲームデザイナーの仕事です。「新人の仕様書にミスがあるのは当たり前。ただ最近は、そこでめげる子が多い。そのため採用時にはメンタル面を重視する」と語る企業もあるほどです。

※海外のゲームデザイナーの選考については、下記記事を参照。

海外のゲームスタジオはデザイナーをどのように募集するのか? 課題サンプルも大公開〜GDC 2018レポート(2)〜

育成する人材像を決めるのは学校側の責務

このようにゲーム教育、特にゲームデザインをめぐる教育機関と企業の関係は昔から混乱が続いています。

こうした中、東京工科大学 メディア学部 教授の三上浩司氏は、それまでの議論を巻き取る形で、「アカデミアは何を教えてももいいが、(大学ごとの教育理念に沿って策定され、教育内容を改善していく上で起点となる)アドミッション・ポリシー(入学受け入れ方針)、ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)、カリキュラム・ポリシー(教育課程編成と実施の方針)を明確にする必要がある」と指摘しました。

以上の3つのポリシーは2017年の学校教育法施行規則の改正に伴い、各大学に対して策定と公表が義務づけられました。その結果、多くの大学がWebサイトなどで掲示するようになり、専門学校や高等専門学校などでも、このながれが波及しています。

一例を挙げると日本で数少ないゲーム学科を有する東京工芸大学では、学科のディプロマ・ポリシーに「社会的貢献やシリアスゲームを視野に入れた未来におけるゲームのあり方を模索することができる」という一文があります。専門学校においても東京テクニカルカレッジのディプロマ・ポリシーでは、「ひとつの言語をマスターし、すべての言語でモノを創ることができる技術者」を養成することが掲げられています。

このことは「どんな人材を育てるかは、企業ではなく、大学が決めること」を意味しています。三上氏も「企業が求めている人材像を追い求めるだけでは、企業人の劣化版しか育成できない」と釘を刺しました。企業ごとに定義が異なるゲームデザイン分野も同様で、まずは学校側が、自分たちが考える教育を行うことが重要だというわけです。その上で、どのような経緯で今のカリキュラムになっているか、学校ごとのコンテキストを確認した上で、それに沿った改革案であれば受け入れられやすいと補足しました。

また、これに絡んで三上氏はGDC 2012の教育サミットを視察したときの体験談について振り返りました。大学がゲーム教育コースを立ち上げる際の参考資料として、IGDAが2008年に発表したカリキュラムフレームワークの改訂版を基に、会場ではゲーム教育のエース級が全米から集まって情報交換をしていました。「どこの大学も全てを網羅したようなカリキュラムではなく、いびつではあったものの、みな笑顔で自分たちの取り組みの特徴を自慢し合っていた姿が印象的だった」と言います。

この指摘を聞きながら、個人的に思いだしたのが2017年の講演レポート「ゲームエンジン」と「極め本」の教育活用における落とし穴を避けるにはです。本講演で講師の湊 和久氏は「『会社は人材を定義しない』と割り切り、教育機関が強い心で人材を定義し、カリキュラムを考え、定義通りに育てた学生を、自信をもって社会に送り出してほしいのです」と発言しています。

また、あわせてデジペン工科大学のゲームデザイン専攻に関するカリキュラムも解説されています。同校はアメリカの大学格付け機関The Princeton Reviewで、ゲーム開発者教育を行う大学のうち、全米4位にランクインされる名門校(2019年度版)です。1990年にアメリカ任天堂と共同で設立されたゲームプログラミングコースが前身で、1996年から学士号の授与を開始し、現在はシンガポールとスペインにもキャンパスを設置しています。少し長くなりますが、引用してみましょう。

1年後期からはプロジェクト(3〜4名のチームによるゲーム制作)も開始される。このプロジェクトを通して、効果的なチームコミュニケーション、プランニング、ドキュメンテーション(書類制作)、デバッグ、バージョンコントロールなどを学んでいく。ゲームデザイン専攻の学生だけで構成されたチームであれば、商用のゲームエンジンを使ってもいいが、コンピュータサイエンス専攻の学生との混成チームの場合には、ゲームエンジンを含むいかなるミドルウェアの使用も禁止される。

アメリカの事例を基に日本のゲーム教育でできること

もっとも、アメリカと日本では学校教育のあり方や、雇用環境などが異なるため、注意が必要でしょう。自分もここ数年、GDCで教育サミットを取材しながら、アメリカで学校ごとに個性的なゲームデザイン教育ができる背景に、下記の要素があると考えるようになりました。

1. ゲーム教育が学問として認知されている。学生はゲーム制作を学んで学位が取れる。学問的な蓄積も進んでおり、学術的見地から書かれた定番の教科書が存在する(『ルールズ・オブ・プレイ(上)(下)』(日本語翻訳版はソフトバンククリエイティブより出版)、『The Art of Game Design』、『中ヒットに導くゲームデザイン』(日本語翻訳版はボーンデジタルより出版)など)。

2. ゲーム教育に携わる講師の多くが、これらの書籍を読んでおり、授業に使われる頻度も高い。そのためカリキュラムが個性的な半面、根底の部分でつながっており、活用事例などについて互いに議論ができる。

3. GDCの教育サミットや、全米のゲーム開発者教育を行う高等教育機関を対象とした非営利団体のHEVGA(Higher Education Video Game Alliance)など、ゲーム教育にたずさわる個人や学校をつなぐネットワークが存在する。

4. 学生がインターンシップを経て企業に就職する。学生は大学で学んだ知識を基に、それぞれの企業で実際の働き方などを学ぶ。企業側は学生のスキルや可能性などを見極めた上で、現場で必要な人材をピンポイントで採用する。これが個々の学校のカリキュラムと、企業で求められるスキルの差を埋める働きをしている。

まだまだ、いろいろありそうですが、このあたりで止めておきましょう。実際、教育制度はその国の雇用制度や社会・文化とも密接に関係しており、単純に諸外国の真似をしても、うまくいかないことは容易に想像されます。ポイントは日本の社会制度に合ったゲーム教育のあり方について、関係各者が知恵を絞ることでしょう。その上で学校側としては、前述のように「育成する人材像を、自分たちで決める」自覚をもつことが、今まで以上に求められそうです。特に専門学校では、(あえて自分のことを棚に上げますが)、業界内就職率がKPIになりがちな傾向にあるため、注意が必要でしょう。

実際、東京クールジャパンでは今回の改名に伴い、アジア圏を中心に留学生が急増しました。自分が関係するゲーム企画・宣伝専攻でも新入生の約6割が留学生となります。マーケティング面では大成功ですが、実際に教えるとなると話は別でしょう。特に企画専攻にとっては、チーム制作を行う上では、ゲームのおもしろさを言語化し、チームメンバーに対して的確に伝えられるようになることが重要ですが、留学生は語学力の点で不利となるため、チーム制作演習などで混乱が予想されます。そのため「おもしろさを伝える手段」としてのゲームエンジンの活用が、より重要になりそうです。

また、最先端の技術にいち早く触れると共に、それらを活用したゲーム教育を行うことも、ますます重要になりそうだと感じました。前述の通り理系の学生が最先端の研究を行い、その知見をもとに就職後、コンテンツの幅や奥行きを広げられるのに対して(もっとも、そうした学生がゲーム業界を目指すか否かは別問題です。企業側は、より積極的なアピールが必用でしょう)、ゲームデザイナー志望の学生が有するスキルは、企業人の縮小再生産にならざるを得ません。だからこそ基礎を学ぶことが重要になりますが、その基礎すら不明瞭なのが現状です。

もっとも企業側には収益化が見込めなければ、実際の商品開発ができないジレンマがあります。VRやARゲーム、はたまたシリアスゲームなどは好例で、ある特定分野だけで言えば、プロよりも開発経験が豊富な学生も少なくありません。同じように新たな技術は今後も続々と登場し、ゲームの形を変えていくでしょう。ゲーム会社が目の前のニーズを無視できず、市場に対する最適化戦略を採らざるを得ない現状で、学生が新たな技術をいち早く活用し、それに適したゲームデザインを行い、ゲームを制作すれば、そこで得た経験は、企業に新たな価値をもたらすかもしれません。

逆もまた然りで、ソーシャルゲーム全盛の中、パッケージやコインオペレーションで培われた、古典的なゲームデザインのノウハウも、現場から失われつつあります。これらのゲームを研究・分析し、自分なりに再定義してみるという考え方もあるでしょう。いずれにせよ作業員ではなく、企業に対して新しい価値を提案できる人材育成が重要で、そのためにも各学校は、自らの立ち位置を明確にすることが求められそうです。その上で互いに情報共有を行い、切磋琢磨できる環境をつくることが重要なように感じられました。

次回の更新は6月以降を予定しています。お楽しみに。

プロフィール

-

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota -

小野憲史

ゲームジャーナリスト

1971年生まれ。関西大学社会学部を卒業後、「ゲーム批評」編集長などを経て2000年よりフリーのゲームジャーナリストとして活動。CGWORLD、毎日新聞、Alienware zoneなどWeb媒体を中心に記事を寄稿し、海外取材や講演などもこなす。ほかにNPO法人IGDA日本名誉理事・事務局長、ゲームライターコミュニティ世話人など、コミュニティ活動にも精力的に取り組んでいる。2017年5月より東京クールジャパン、2019年4月よりヒューマンアカデミー秋葉原校で、それぞれ非常勤講師に就任。

本連載のバックナンバー

No.01:「あそびのデザイン講座」活用レポート

No.02:Unityスクリプトに初挑戦

No.03:Unityアセットストアに初挑戦

No.04:新年度がスタートし、ゼロから仕切り直して授業設計

No.05:到達度のちがいをどのように捉えるか?

No.06:あそびのデザインとMDAフレームワーク

No.07:「あそびのデザイン講座」の根底に流れるデザイン思想とは?

No.08:遊んで楽しい、つくって楽しい、そして......

No.09:レベルデザインで変わるゲーム体験

No.10:サンプルを魔改造してランゲームをつくる