新人はどのように現場へ溶け込み、やがて“一人前”のクリエイターへと成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る連載企画、第5回はデジタル・メディア・ラボ(以下、DML)を紹介する。後編では、メンター制度や定期面談、作品添削会といった日常的な対話と実践の積み重ねを通じて、若手が自ら声を上げ、キャリアを切り拓いていくDML流の育成と成長支援のあり方に迫る。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.330(2026年2月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第5回 デジタル・メディア・ラボ」を再編集したものです。

デジタル・メディア・ラボ

1995年創業、169人が在籍するCGスタジオ。東京本社を中心に大阪・金沢・バンコクへ展開し、ゲームや遊技機、展示映像まで幅広く制作。「創れない世界はない」という行動指針の下、常に新しいことを取り入れ、行動する姿勢を推奨している。

Webサイト:https://www.dml.co.jp

日々の相談と面談設計が、3年後の“一人前”をかたちづくる

城田淳哉氏(以下、城田):初週の新人研修が終わると、翌週から各部・各セクションに配属されます。モデラーはモデリングチーム、TAはTAチームというように、各職種のチームに入るかたちです。チームの規模は、セクションによって多少異なりますが、例えばモデリングなら東京10人・大阪10人ほど。TAなら東京・大阪を合わせて約10人といった規模で、いずれも新人が入りやすいチームサイズになっています。

▲常務取締役 制作本部長・城田淳哉氏

CGW:最初に任される仕事は、どのようなものなのでしょうか?

吉田 学氏(以下、吉田):まずはとても簡単なタスクからです。例えばキャラクターモデルなら、先輩の担当キャラクターに付随するプロップ制作などから始めてもらいます。1〜2週間で成果が見える作業にして、2〜3日に1回フィードバックを行い、短いサイクルでイテレーションを重ねます。新人の場合は、配属直後からフル戦力として動いてもらうわけではなく、一人前の半分くらいの工数配分で案件に入る想定です。入社後の半年間は、「2倍の時間がかかってもいいから、自分の手で最後まで仕上げる」ことを推奨していますね。まずはパイプラインの習得が最優先ですから、作業量よりも「ながれを理解すること」を重視しています。

▲制作副本部長 CG制作管掌・吉田 学氏

城田:DMLではメンター教育制度を導入しており、配属初日から半年間は、新人1人に対して先輩メンターが1人アサインされ、一緒に案件に入りながら教えるようにしています。セクションにもよりますが、だいたい入社3年目くらいからメンターを任せることが多いです。勤務形態としては、新人もメンターも原則フル出社ですね。席配置も「新人の近くにメンターがいる」ように調整しています。すぐに声が届く距離で並走することが、初期にはやはり重要なので。

CGW:入社から半年間で、どの程度まで成長することを想定していますか?

吉田:半年だと、“ようやく歩き出したくらい”の段階です。そこから自力でタスクを回せるようになるまでには、早い人でも2年半はかかります。3年目に入る頃には、協力会社さんとのやり取りや、クライアントとの直接対応を任せられるケースもあります。

CGW:メンターの適性や、選び方についても伺いたいです。

城田:一番大事なのは人柄ですね。話を聞けるか、寄り添えるか。技術力だけで決めることはありません。現場スタッフは採用活動にも参加しているので、会社説明会などで知り合った学生が入社した場合には、そのままメンターを担当してもらうこともあります。

片山敏春氏(以下、片山):基本的には向いている人、手を挙げてくれる人を優先しますが、適性の高い人に任せ続けると負荷が偏るので、上司からも挑戦を促してローテーションするようにもしています。DMLでは2週間程度のインターンシップの受け入れもやっているので、インターン生のメンターを経験した後、新人メンターへステップアップする場合もあります。

▲制作本部 CG制作部長(東京管掌)・片山敏春氏

CGW:新人指導で特に意識していることはありますか?

濱口剛裕氏(以下、濱口):まずは日々の相談相手になることですね。コミュニケーションを取りやすい環境をつくるのが最優先です。新人には日報を書いてもらい、そこにメンターが返信するかたちで対話の糸口をつくっています。メンター1人に負荷が偏りすぎないよう、チーム全体でフォローする文化もあります。例えば大阪のアニメーションチームでは、「チームチャット」と「新人+メンター専用チャット」の2つを運用しています。前者では、毎朝、出社時に「昨日こんな映画を観た」といったひと言を皆が書くようにしており、それへの返信などを通して、“皆でチームをつくっていく”感覚を育てています。守秘義務のある内容は書けませんが、それ以外の困りごとはチャットで共有することを推奨しており、小さな悩みもチームで拾えるようにしています。

CGW:新人の成長具合を把握するために、実施している施策などはありますか?

片山:入社から半年くらいは、月に2回の定期面談を行なっています。自分が任された仕事を「達成できたか/できなかったか」をふり返る場ですね。できなかった場合は「次にどうアプローチするか」を一緒に考え、次の目標を設定します。

吉田:面談には新人とそのメンターに加え、彼らの上司や私、片山・濱口のいずれかも同席します。新人とメンターだけでクローズしないように、複数名でフォローする体制にしています。昔は、新人抜きでメンターだけが集まって、各新人の状況を共有する会を実施していました。でも、それでは本人の課題に十分寄り添えないことが多かった。今は新人も参加し、少人数で対話できる場にしています。そしてこの面談は新人のためであると同時に、メンター育成の場でもあるんです。「聞き方」や「掘り下げ方」について上司がフィードバックし、メンター自身の成長にもつなげています。

片山:「達成できました。以上」で終わらせず、「何をやりたいのか」、「どこを目指しているのか」まで一緒に深掘りします。若い世代は“やりたいことの言語化”が苦手な傾向もあるので、そこを丁寧に引き出す場ですね。

吉田:以前は飲み会や食事の席で「何がやりたいの?」と聞くことが多かったのですが、今はそういう時代ではありません。だからこそ、業務時間内できちんと話せる場を意識的につくる必要があると感じています。一時期、離職率が上がったことがあり、面倒を見ていた先輩が「辞める理由を知らなかった」というケースもあったんです。「日々会話していれば防げたのでは?」という気づきから、“指導する側”の傾聴力・質問力をもっと伸ばそうという意識が強まりました。

若手だけでなく中堅層にとっても学びとなる、作品添削会

濱口:DMLには「意欲のある人を伸ばしたい」という強い思いがあります。その象徴が、社内で続いている作品添削会ですね。スタッフが個人制作の静止画や動画をFlow Production Tracking(以下、Flow PT)に投稿すると、先輩たちが自由にアドバイスする場で、拠点に関係なく参加できます。もともとは社内向けの取り組みでしたが、「外にも開いてみては?」という声から、DMLの公式Xでも学生向けの添削会を始めました。

片山:添削会は、新人や若手だけでなく中堅層にとっても学びの場になります。彼らは、まだ“自分の判断を言語化する経験”が多くありません。そこで作品に対する自分の意見をまとめ、それに続く先輩たちのコメントを読むと、視点のちがいや、各々の補完関係がよくわかる。添削をする側の難しさや責任も理解できるようになります。

吉田:この経験を積むと、専門学校向けの講評会でもしっかり説明できるようになるし、単に「上手い/下手」を言うのではなく、“どうすれば相手のモチベーションを上げられるか”まで考えられるようになります。そういう意味では、添削会は世代をまたいで学び合うコミュニティの役割も果たしています。

濱口:個人制作が前提なのでハードルが高く、投稿する人が限られがちではありますが、その分、参加者の伸び幅が大きいのも事実です。この添削会に自発的に参加するような人は、自然と周りも力を貸したくなるんです。

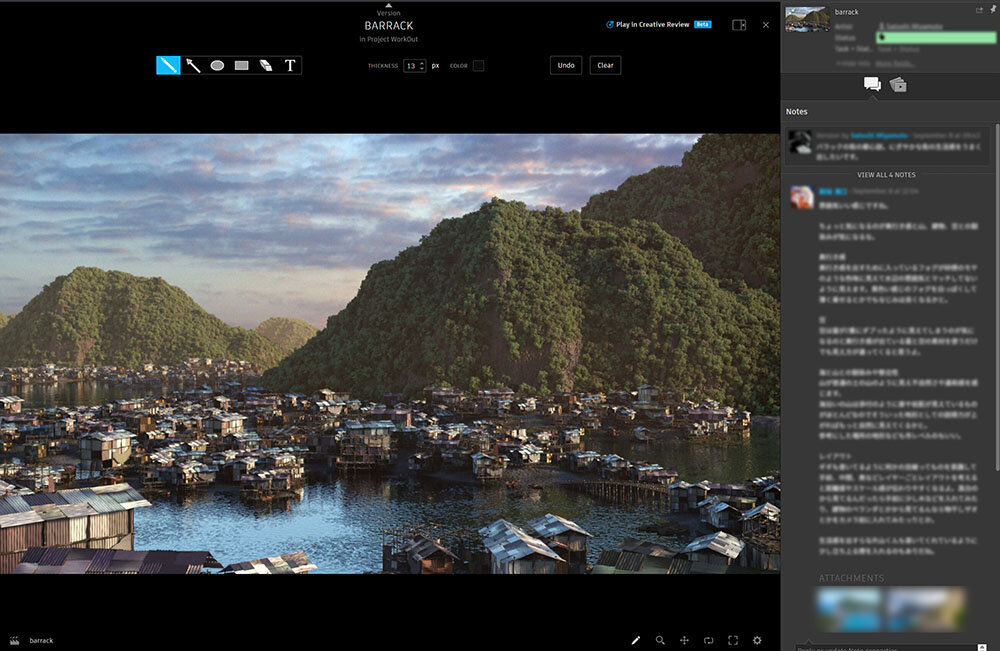

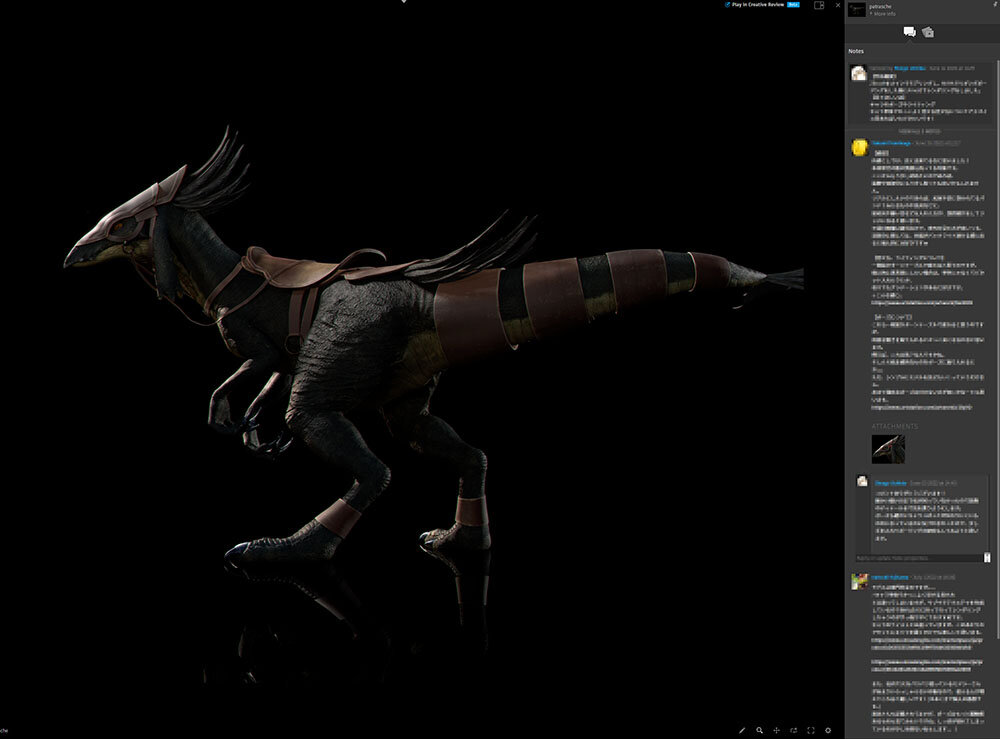

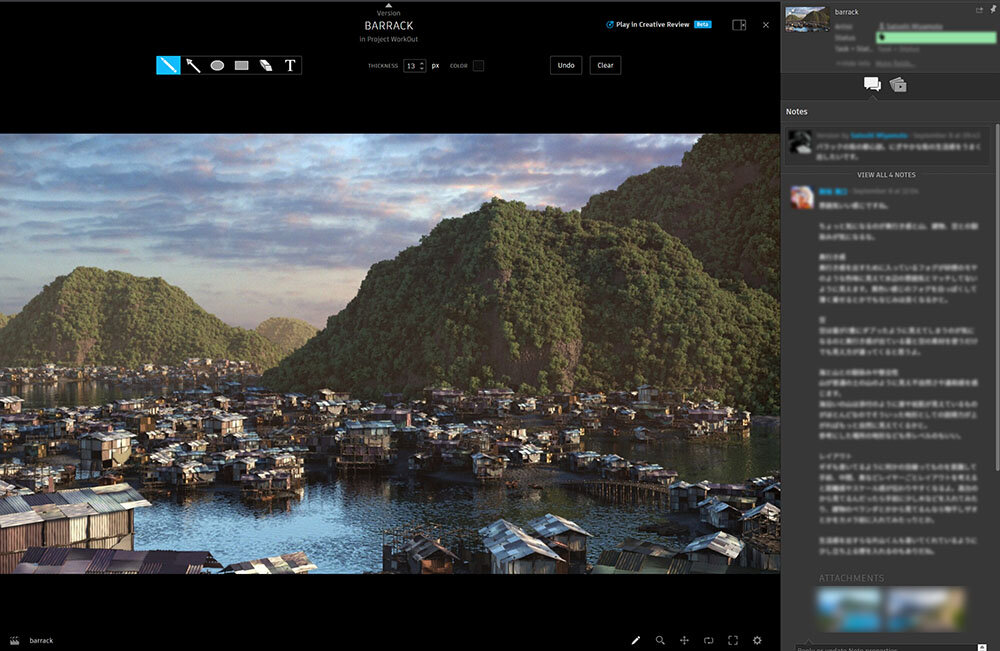

有志参加型の「作品添削会」の実際の記録

DML内で行われている「作品添削会」では、Flow PT上に投稿された新人や若手スタッフの個人制作に対し、モデリング、アニメーション、ライティングなどの複数セクションの先輩がコメントを返す。投稿者は寄せられたアドバイスを受けて再調整し、再び投稿するというサイクルが生まれる。添削会では“質問の仕方”も重要で、曖昧に「どうでしょう?」と投げると、各分野から多方向のコメントが飛んでくることもある。そうした状況を通じて、質問内容を整理し、意図を言語化する力が自然と鍛えられていく。

今回掲載している3点の例でも、デザインや質感の改善案、視線誘導の工夫、光源設定の見直し、背景の密度調整など、具体的な改善ポイントが細かく示されている。この添削会は案件とは切り離された完全な個人制作が対象であるため、若手にとっては失敗を恐れず試せる場となっている。一方で添削する側、特に中堅層にとっては、自分の視点を言語化する訓練にもなる。こうした往復のやり取りが、DMLならではの“壁のない学習コミュニティ”を形成している。

声を上げれば道が開く、DML式キャリアのつくり方

城田:新人研修だけでなく、2〜4年目の若手のマインドを支える親会社主催の研修が用意されているのも、DMLの特徴だと思います。最近は1泊2日の対面形式で実施されており、グループ会社の若手が一堂に会するので、「自分は今どこにいるのか」を客観的に見つめ直す機会にもなっています。さらに、リーダー研修、チーフ研修、マネージャー研修など、役職に応じた研修も用意されています。

片山:昔は“つくることだけ”に集中するあまり、後輩のフォローがおろそかになっていた面もありましたが、研修が導入されてからは、上下の連携を意識し、チームとして動く姿勢が自然と育つようになりましたね。普段あまり喋らないタイプの人でも、研修の場では「話さざるを得ない」状況に身を置くことになるので、そこで初めて自分の言葉で伝える必要性を感じたりもするようです。

CGW:若手がキャリアを伸ばしていくために、大切にしている考え方はありますか?

吉田:「やりたいことを言ってほしい」というのが、DML全体の一貫した方針です。キャリア年数は関係ありません。新人の面談でも必ず「何をやりたい?」と問い続けていますし、本人が口にした希望は、部長間で共有して仕事のアサインに反映するようにしています。

片山:「〇〇さんはこれをやりたいと言っていた」という話題は必ず会議で共有され、そこから「この案件が合うんじゃないか?」という検討に入るながれになっています。場合によっては、プロデューサーが新規案件として受注獲得に動いたり、新たな要素として既存案件に組み込めないか検討したりすることもあります。

吉田:実際、1年目から声を上げてくれた新人が、希望の案件にアサインされ、3年目にようやく完成させた事例もあります。念願を叶えることでパフォーマンスも上がるし、離職率低下にもつながると感じています。

CGW:具体的には、どのような“やりたい”が出てくるのでしょうか?

城田:「セル調の案件に挑戦したい」、「このIPに関わりたい」、「Houdiniで街のプロシージャル生成をしたい」など、本当に様々です。「できたらいいね」で終わらせず、タスク化しアサインにつなげるのがDMLの社風であり、良さでもあると思っています。

片山:声を上げるほど達成のチャンスが増えるし、仕事を楽しめるようにもなるので、「言ったもん勝ち」だと思います(笑)

CGW:では最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

吉田:私たちは、アーティストの“やりたい”を叶えられる会社でありたいと思っています。DMLはセル調も、フォトリアルも、ゲームも、遊技機も、展示映像も手がけていて、ルックの幅も案件の幅もとにかく広い。挑戦し続けたい人にはこれ以上ない環境です。やりたいと声を上げてくれれば、必ず“ハマる場所”があります。もし社内にないなら、社外へ取りに行くことだってある。そういう柔軟さと貪欲さを、これからももち続けたいです。3年かけて夢を実現させた若手のように、誰もが自分のキャリアを自分の手で切り開ける、そんな会社でありたいと思っています。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.330(2026年2月号)

特集:映像制作ニュースタンダード

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2026年1月9日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota