歴史や伝統文化で知られ、世界的にも圧倒的なブランド力を誇る京都。コンテンツ制作・発信拠点としては、これまでも任天堂をはじめ有力なゲーム企業が拠点を構えてきたが、近年では、アニメーションスタジオやCGプロダクションの進出も相次いでいる。

さらに京都市が進める京都駅東南部エリアプロジェクトの一環として、2025年秋にはチームラボが常設アートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」を開館予定。加えて、現代美術家・村上隆氏率いるカイカイキキの京都スタジオ進出も決まり、世界へ向けた発信拠点としての注目が高まっている。

一方、京都市は全国でトップの学生比率を誇るものの就職のタイミングで約8割が市外に流出してしまうという行政課題がある。36の大学を擁し芸術系人材も豊富でありながら、受け皿である就職先が十分でない現状を解決すべく、市は進出企業に対する補助金や物件の紹介、大学との連携など多様な施策を展開中だ。今回、クリエイティブ拠点として京都市が持つ魅力と企業の進出支援の取り組みについて、市の担当者に伺った。

プロフィール

井上良学氏

京都市産業観光局企業誘致推進室 企業誘致企画係長

土家那央子氏

企業誘致推進第三係長

坪本大地氏

京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室コンテンツ産業振興係長

三輪由美子氏

ツクリエ 第4インキュベーションカンパニー マネージャー

京都市のコンテンツビジネス支援事業(KYOMAF B-SIDE)の事務局運営や、マンガ・アニメ・ゲームのロケーション支援業務を担当

全国トップの学生比率とアートとの親和性の高さが、多くのコンテンツ企業を引き寄せる

――近年多くのプロダクションが京都に進出しています。

三輪:ゲーム関連では、任天堂の本社をはじめ、トーセ、モノリスソフト、インテリジェントシステムズ、ポノス、Q-Gamesといったゲームスタジオがこれまでも拠点を構えておりましたが、近年では、アニメ・CGプロダクションの進出が顕著です。サンジゲン、ライデンフィルム、グリオグルーヴ、GAINAX京都、グラフィニカ、マジックバス、ILCA、スタジオコロリドなど、様々な企業が進出していますね。

坪本:直近だと、テクニカルディレクター集団「BASSDRUM」のコワーキングスペースに、WACHAJACKがジョインしたこともニュースになりましたよね。これらの企業は京都市内の各地に分布しており、アニメ、ゲームなどを中心にクリエイティブ産業の集積が着実に進んでいます。

――チームラボ、そして、カイカイキキも京都駅周辺に進出しますがこれはどういった経緯で決まったのでしょうか?

井上:市有地活用の公募に応募いただいたものです。京都駅東南部は、文化芸術の創造・発信の拠点としていくというまちづくりを進めており、両社からいただいたご提案は京都市の求めていたものでした。

京都駅という京都市の玄関口に、両社のようなグローバルな企業に来ていただくことにより、京都が文化芸術の都市として更に発展していくものと考えています。

坪本:京都にはすでに多くの留学生や海外出身のアーティストが多数いて、彼らの人材活用を目的とした企業進出や問い合わせも増えています。この流れは始まったばかりで、世界中からクリエイティブ人材が集まるまちを目指していきたいと考えています。

▲アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏は学生時代より禅に傾倒し、生前、度々京都を訪れていた。同様に、ARゲーム IngressやPokémon GOを運営するNianticのJohn Hanke氏も、Ingress の開発の際に、京都での禅体験に多大なインスピレーションを得ている

――一方で、京都の学生の地元企業への就職率は低いということが課題ということですが。

土家:もちろん多くの企業に進出していただいているのですが、学生の数に対しては、まだまだ数が足りていないという状況です。

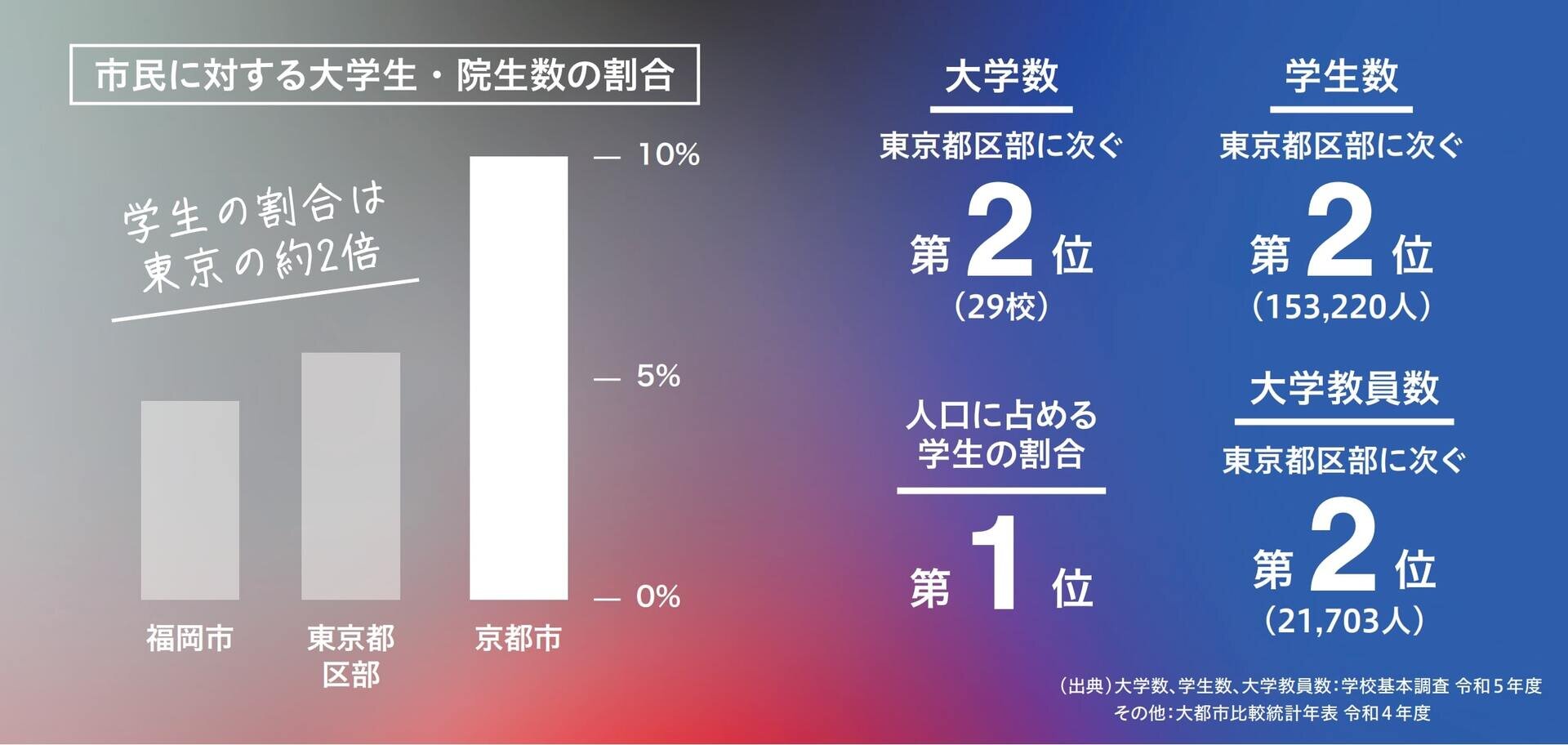

京都市は学生の町で、人口145万人のうち15万人が学生なので、ほぼ10人に1人が学生という、日本一の比率なんですよね。これは東京など他の都市と比べても圧倒的な数字です。

――これは驚きの数字ですね。

井上:しかし問題は、学生の2割程度しか市内に就職せず、残りの8割は市外へ出て行ってしまうことです。これは京都市にとって非常にもったいない状況だと考えています。

土家:京都の大学は、特に美術系大学が多いのが特徴です。京都市立芸大をはじめ6つもの芸術系大学が、あります。こうした大学の卒業生たちが活躍できる場所として、コンテンツ系企業にぜひ進出していただきたいと考えています。

京都はアート系人材の宝庫だと思います。ぜひ、たくさん採用していただいて、京都を新たな制作拠点として盤石なものにしていただきたいです。

井上:学生数が多く、「京都なら学生が採用しやすい」というイメージを企業にもっと伝えていきたいですね。都内ほど、人材獲得の競争が加熱しているわけではなく、どのプロダクションも新卒生の採用はうまくいっているので、ぜひ採用の観点で注目してもらいたいです。

進出企業からの声

チームラボ 工藤 岳氏

工藤 岳氏

2009年末にチームラボに参画。ソーシャルブランディングチームを立ち上げ、コミュニケーションディレクターとして、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各地のチームラボのアート展などや、最近では、大型常設展「チームラボフェノメナアブダビ」に携わる。大道芸人などをしながら、大学卒業後2001年からアジア、アラブ諸国、欧州などの国々を約5年間放浪したのち、2006年からはスウェーデンはストックホルムに移住。4年に渡り、現地のゲーム雑誌の編集長として仕事をする。早稲田大学文学部哲学科卒業

チームラボは2001年から作品を作り続けていますが、これまで、日本の長い歴史を通して、文化が非常に積み重なり、今なお残る京都で、お寺をはじめ、歴史的な建造物や空間の中で、古典絵画やお庭を見てまわり、創作活動のヒントにしてきていました。

その中で、京都市がこのエリアを、文化芸術によって街を発展させていこうとしている「芸術まちづくり」プロジェクトの公募がありました。京都市立芸術大学の移転もあり、京都の中でも我々のアート事業はこのエリアにこそふさわしいのではないかと考え、応募しました。

チームラボは、2001年に設立以来、デジタルやテクノロジーを使って作品を制作してきました。特に、身体的に、作品空間に没入し一体化することを模索してきました。京都には、お庭や襖絵や屏風絵など、空間芸術が多々あります。そうした京都の芸術、文化から多くのことを学んで、作品制作に活かしてきました。

東寺や桂離宮なども含め、京都は常に、最新の技術や文化が入り、すでにある文化と融合させて、また新しい文化をつくる、という連続性のなかにある都市だと思っています。常に最先端の技術を受け入れながら、それを取り入れて発展してきたところに京都という都市の魅力を感じますし、我々は歴史や文化が連続している京都でミュージアムをオープンすることによって、その連続性の一部分になりたい、と考えています。

チームラボにできるのは、アートを通して新しい価値を創出することだと思っています。チームラボが今考える、一番強度の高い作品をお見せすることで、世界中のクリエイティブクラスをはじめとした多くの人々のデスティネーションとなることを目指します。そして、エリアへの回遊性をデザインし、エリア全体の活性化を目指しています。

カイカイキキ 村上 隆氏

村上 隆氏

現代美術家。有限会社カイカイキキ代表取締役。日本美術の平面性とアニメーションなどの現代文化を接続させた「スーパーフラット」セオリーの発案者であり、その代表作家。(Photo by Shin Suzuki)

住民票を京都に移して10数年経ちます。京都のデザインオフィスも既に稼働しており、京都の美術系大学からもたくさんの人材が当社で働いております。なので、制作現場を本格的にスタートするのは時が満ちてきたと言えましょう。

任天堂、京セラ、オムロンなど、クリエイティブな企業を育む都市として、オリジナリティが担保できるムードに満ちています。既に多くの京都のお祭り、イベント、人々ともつながっており親和性は抜群に良いと思えます。

私の信ずる芸術は、今もなお日本の人々には違和感を感じているようですが、日本国外においては、漏れなく人気の作品を輩出出来ています。なので、長い時間をかけて日本の皆さんにも理解を促進出来るように、芸術のコミュニケーションセンターを創造したいと思ってます。

徒歩や自転車でどこにでもアクセス可能な、クリエイティブなまち

©京都市メディア支援センター

――次に、クリエイターにとって、住環境から考えた利点についても考察したいと思います。

井上:東京と比べて賃料はひとつの利点ですね。例えば京都市の3LDKの家賃相場は約11万円で、東京都23区都心部の約3分の1程度。さらに市内のどこに住んでも、ビジネス街や繁華街まで30分ほどでアクセスできるのも魅力です。

それと、クリエイターの皆さんから評価いただくのは、生活と文化の近さです。茶道や華道、京料理、着物など、京都には様々な文化があり、日常に溶け込んでいます。様々な場所でインスパイアを受けて、クリエイティビティが生まれやすい環境です。また、まちと自然が近く、寺社が多いところも好評です。徒歩や自転車でまち中を移動できるほどコンパクトな規模感であるため、都市機能と豊かな自然、文化が隣り合い、たとえ日常が忙しくてもふと心を落ち着け、心豊かに生活ができる、京都ならではの暮らしやすさにつながっているのではないでしょうか。

観光都市で混雑しているイメージの強い京都ですが、一部の観光地以外は静かで落ち着いた環境なんですよ。

――たしかに。先日BASSDRUMのコワーキングスペース「出町ガジェット」を訪れたのですが、驚くほど静かで、時が止まったような雰囲気がありました。生活面だけでなく、日常で触れられる文化やアートについてはどうですか?

坪本:映画館環境が非常に充実しています。出町柳にあるレトロな映画館出町座 から、松竹・東映・東宝系の大型シネコンまで、すべて自転車圏内にあります。

単館系ではアップリンク京都や京都シネマなど個性的な映画館も複数あり、マニアックな作品からアート系映画まで気軽に鑑賞できます。東京なら映画1本見に行くだけでも移動だけで疲れてしまいますが、思い立ったらすぐに映画体験ができるのは大きな魅力です。

何気なく見かけた展示が国宝や重要文化財だったということがよくありますし、KYOTOGRAPHIEのような国際的な写真展から、小さなギャラリーでの個展まで、常に何かしらの文化や歴史、アートにも紐づいたイベントが開催されています。

哲学の道沿いのギャラリーや出町柳の古本屋街など、日常の散歩でアートやインスピレーションに出会える環境は、クリエイターにとって非常に価値があると思います。

三輪:景観条例が厳しく、広告看板が少ないのも大きな特徴ですね。東京では駅を降りるたびに様々な広告が目に飛び込んできますが、京都はそうした視覚的ノイズが少なく、クリエイターにとって集中できる環境が保たれていると思います。

京まふ、BitSummit……多数のイベントを開催。自治体と、教育機関、企業が常に交流

――では最後に、京都市が提供するクリエイターの拠点開設、企業の進出に対する支援を教えてください。

土家:京都への進出を検討する段階から進出後まで、我々職員がワンストップでサポートしています。まず、京都市外から初めて拠点を置く企業には補助金をご用意しています。それに加えて、京都への進出に当たっての物件紹介、大学との連携、地域企業とのマッチング支援など幅広くサポートしています。

坪本:他にも、マンガ・アニメ・ゲームなどの作品制作に関するロケ支援として、京都の実在する場所の使用許諾取得支援、取材協力、京都の名所をモデルとしたゲーム化の支援、また、作品の宣伝と合わせた市内周遊企画のようなイベント支援など、コンテンツ制作に特化したフィルムコミッション業務も行っています。

――イベント関連の取り組みについても教えてください。

坪本:私たちは、マンガ・アニメ・ゲーム分野を中心に、イベントの開催やコミュニティ形成を通じて業界全体の活性化を目指しています。代表的なものとして、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームの総合イベント「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)」を例年9月(本年は9月20日・21日)に開催しています。「京まふ」は観光客の誘客や都市ブランディング的な側面だけでなく、ビジネス支援、クリエイター支援にも取り組む、総合的な事業です。

これを基盤に、「京まふ」をはじめとした取組で築いたクリエイターや企業とのネットワークを活かし、今年から「KYOMAF B-SIDE」というプラットフォームの運営も開始しました。これまで運営してきた「KYO-CCE Lab(Content Creation Ecosystem Lab)」の後継・発展したプラットフォームとして、市内でのコンテンツビジネスに関する相談窓口、セミナー、ハッカソン、交流会、企業やクリエイターとのマッチングなど幅広い取り組みを展開しています。

他にも、京都では日本を代表するインディーゲームイベント「BitSummit」が開催されています。2025年7月に開催された第13回では、3日間で過去最高の延べ約6万人が来場されたと伺いました。ほかにも、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS(Infinity Ventures Summit)」、京都コンピュータ学院で開催される「OPEN GAME FEST」、そしてゲームエンジンを活用してアニメ制作を行う「アニメ×ゲームジャム」、アートとテクノロジーとクリエイティブの祭典「NEXT ARTEC COLLECTION KYOTO(Nコレ 京都)」など、我々だけでなく、多様な主体がイベントを開催しており、京都のクリエイティブ産業を盛り上げています。

井上: 私たちは、「京都で暮らし京都から働く」ワークスタイルを「Kyo-working|京ワーキング」と名付けています。毎年、ビジネス拠点としての京都の魅力を発信することを目的にKyo-workingイベントを実施しており、2025年8月22日には、今年度第一弾として、東京・有楽町の東京イノベーションベース(TiB)でトークイベントを開催しました。

このイベントでは、京都と親和性の高い「コンテンツ」と京都のビジネスにおける最大の強みである「人材・採用」をテーマに、地元企業と進出企業の皆様に登壇いただき、事例を交えながら京都での採用事情やビジネス支援の取組など京都の魅力を幅広く紹介していただきました。

ビジネスの展開や人材採用に役立つヒントが満載の内容となっており、参加者の方からも「京都の地域性や人材の魅力を知ることができ、大変有意義な時間だった」といった声をいただいております。

――最後に、これから京都への進出を考えているスタジオ、クリエイターの方々にメッセージを。

井上:「京都ってちょっと入りにくいまちなのでは?」という印象を持たれる方も多いかもしれません。ですが、一歩踏み入れてみると、まちの規模も、人と人との距離感もコンパクトで、思いのほか多くのつながりが生まれる場所です。企業誘致の補助金制度をはじめ我々の取組が、そうした“最初の一歩”を踏み出すきっかけになればと思っています。ぜひ積極的に活用していただき、「京都ではたらく」を体験してみてください。

坪本:京都は様々な作品の舞台となってきたまちです。皆様にも京都を思い浮かべた際に、頭に浮かぶ作品があるのではないでしょうか。ぜひ企業やクリエイターの方に来ていただき、新たな「京都といえば」の代名詞となるような作品を生み出してほしいと思います。

TEXT_稲庭淳

INTERVIEW_池田大樹(CGWORLD)

EDIT_中川裕介(CGWORLD)