約半世紀の間、アニメーションからSFXやVFX、3DCGや合成、ミニチュア撮影まで、映像のジャンルを問わず様々な映像作品を生み出してきた映像制作会社 白組。その中でも1986年に設立された調布スタジオを軸に、その沿革と当時の映像業界の情勢、山崎組の作品と制作スタイルの変遷などについて、山崎 貴氏をはじめとする創設メンバーに昔から関係性の深い外部スタッフを交え、座談会形式で調布スタジオの歴史を紐解いていく。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 291(2022年11月号)からの転載となります。

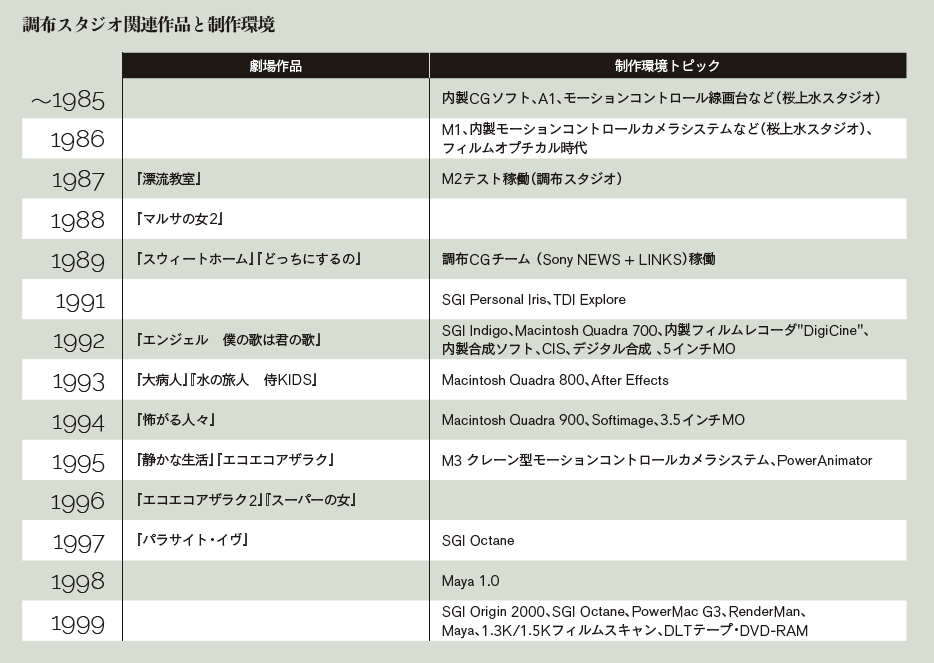

PHASE 1:ミニチュア撮影とモーションコントロールカメラ

――まずはじめに白組調布スタジオの成り立ちからお聞かせください。

山崎 貴氏(以下、山崎):1980年代中盤に先代社長の島村さん(現・白組代表取締役会長 島村達雄氏)がアメリカでの映像革命が起きていた時期に、世の中の需要もあってモーションコントロールカメラの導入をきっかけに新しい拠点をつくろうとして設立したのが調布スタジオになります。

山崎 貴/Takashi Yamazaki

監督・脚本・VFX・キャラクターデザイン

白組

早川胤男氏(以下、早川):私はモーションコントロールカメラを自社開発するということで、当初は桜上水で開発していたM1というシステムの基板制作に携わりました。その頃のCGの専門誌に白組が載っていて、いろいろ自社制作していたのを知りまして……。採用については確か70倍くらいの競争率で、CGバリバリの応募者に混じって「電気工作していた」というハードにも強い部分を買われたらしく、採用になったようです。当時のCG会社のリンクスとかJCGLなどは理数系大学のトップクラスの人が集まっていて、CGをつくるにハードやプログラムから開発していたような時代だったのを覚えています。

早川胤男/Tsuguo Hayakawa

システムエンジニア

白組

山崎:僕はバイトから入ったんです(笑)。1984年くらいから島村さんの遊軍的な扱いでアルバイトとして入って、CG受注した映像が上手くいかなかったときのバックアップとしてのミニチュアを作っていて、モーターでコントロールできる撮影台でCM系の映像をつくっていたんですね。そんなある日、島村さんから「君、うちくるよね? 調布に新しくスタジオをつくるんだけど、よくわかってない人の方が面白いかもしれない。でも売上は上げてね!」という感じで、学生を卒業してそのままのながれで調布スタジオをある種任されたかたちになったんです。

――その当時にスタジオでつくっていた映像というとどんな作品がありましたか?

山崎:博展映像をたくさん制作していましたね。つくば万博(1985)とか世界デザイン博覧会(1989)とか、バブル期だったので利益は出ていましたが、とにかく本社で受注した映像制作がパンクしていて、島村さんが「おい山崎! これコンテ描いてなんとかしろ!」みたいな感じで。よく20代の若者にまるっと任せたなぁ……と今でも思うんですが、モーションコントロールカメラも自由に使えるし好きにやらせてもらえたので、工作チームとデザインとか分担してまとめ上げていきました。

渋谷紀世子氏(以下、渋谷):その頃には私も白組に入っていましたが、究極のOJTで仕事を覚えていきました(笑)。人数的には撮影部含めて10名くらいの規模です。忙しいときにはスタッフが全員、それこそ総務とか経理のスタッフもミニチュア制作を手伝っていたりして、バイトも社員も総動員して文化祭みたいな感じのノリもあった時代でした。

渋谷紀世子/Kiyoko Shibuya

VFXディレクター

白組

早川:アニメーションのマスク(合成用の素材)で動画用紙のロトスコープ作業が必要になったら、毎晩遅くまで皆でワイワイつくっていたような文化でしたね。伊丹十三監督の『スウィートホーム』(1989)では、石膏を混ぜる人や木をつくる人とか、青山本社からも総務の人とかを連れてきてミニチュアを作成したりしていました。

山崎:博展映像と同時期に、伊丹十三監督の『マルサの女2』(1988)での悪夢を見るシーンで「巨大な壁が崩れるようなシーンがつくれないか?」と白組に相談があって、おそらくそれは『スウィートホーム』のテストみたいな感じだったと思うんですけど。その『スウィートホーム』ですが、初号が終わった後に「憑き物が落ちて建物が崩れるシーン」を追加したいって相談があって、島村さんが「面白いですね! 山崎できるよね!」って請けちゃって、結局1ヶ月くらいでつくり上げた記憶があります。内心では「ヤバそうな納期の仕事を受けるなぁ……失敗できないじゃん」と思っていました(笑)。

渋谷:『スウィートホーム』で家のミニチュアを森で囲まないといけなくて、ヒムロスギ(ミニチュア用の小さい木)を森の木に見えるように成形するために、ひたすらライターでまっすぐにする作業があったんです。それが私がバイトで入って一番最初の仕事でしたね。工作もいっぱいやれるし専門家もいなくて手探り、しかもスタッフ夜なべで総動員、でもチャンスもたくさんあって自由にやらせてもらえるのが良かったですね。とにかく若者にやらせてみるというチャレンジ精神は今でも白組の社風なんですが、この当時からそうでした(笑)。

MEMORIAL PHOTO #01 工作風景

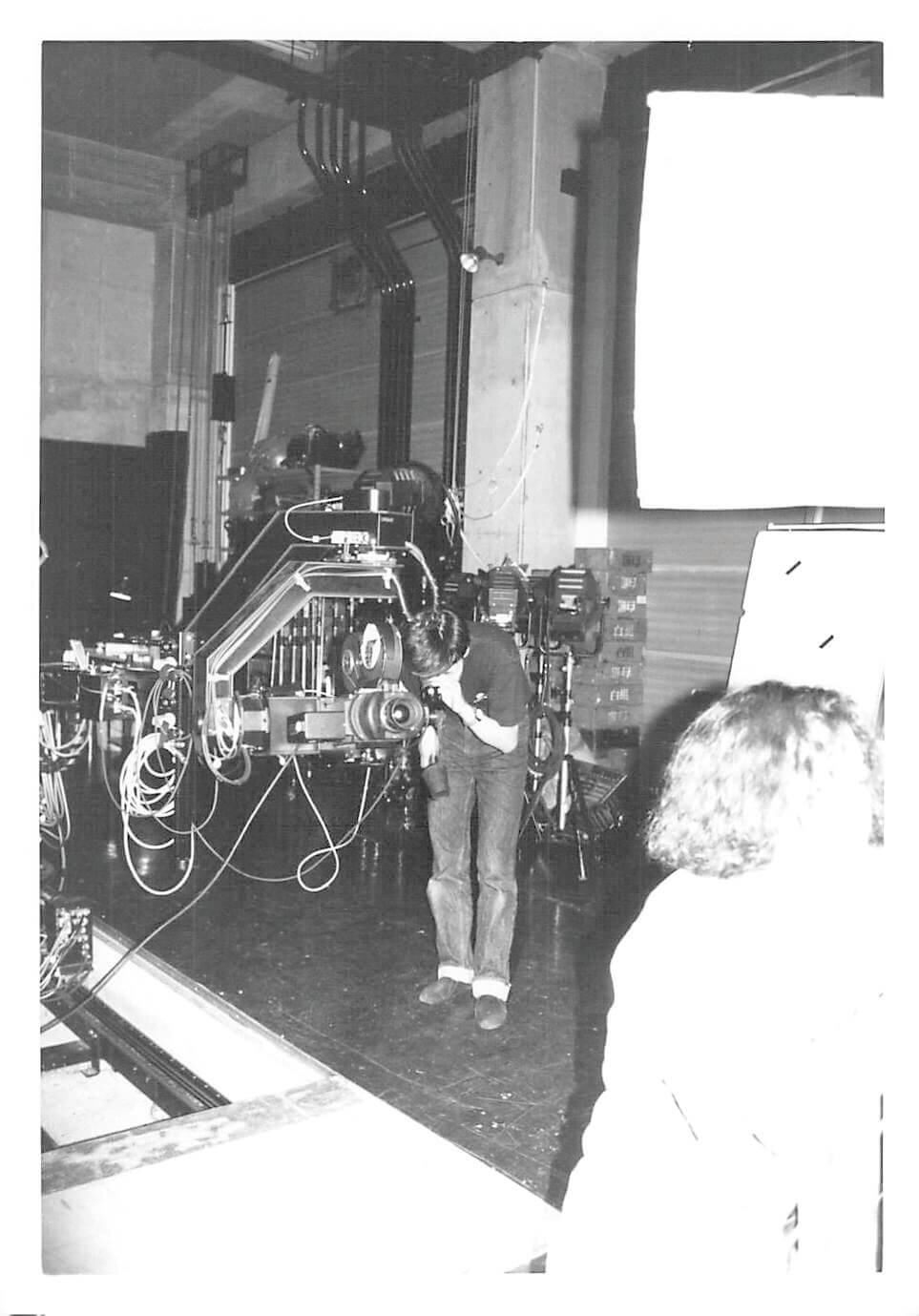

PHASE 2:机ひとつから始まったデジタル合成

――1980年後半から1990年代に入り、伊丹十三監督の映画のお仕事と博展映像の後はどのような映像を手がけられていましたか?

山崎:そのあたりで、ハウス食品さんのバーモントカレーのCMのお仕事を毎年いただいていました。バーモントカレーのCMはめちゃくちゃ凝っていて、ミニチュア撮影は続けながらもモーフィング映像がちょうど花盛りで、この頃からデジタル合成が徐々に導入されていきました。ミニチュア撮影メインの時代を調布スタジオ第1期とすると、いよいよデジタル合成が始まったあたりが第2期になります。

武坂耕二氏(以下、武坂):その頃、私が在籍していたIMAGICAではCIS(コンポジットイメージシステム)というテレシネ(フィルムをビデオに変換する作業)しながら合成するシステムを導入したあたりでして、伊丹十三監督の『大病人』(1993)のVFX作業が映画での本格的なデジタル合成の始まりでしたね。山崎さんが五反田のIMAGICAまで来て私が合成作業を行なっていました。

当時はまだワンレイヤーでのデジタル合成だったので、フィルムをデータ化して合成、その結果にまた別のレイヤーを合成することのくり返しでした。今のAfter Effects(以下、AE)のように複数のレイヤーは扱えなかった時代です。

武坂耕二/Kouji Busaka

コンポジター

フリーランス(元・IMAGICAエンタテインメントメディアサービス)

早川:合成用の自社製ライブラリを使って、合成作業をバッチ処理するスクリプトを作成し、一晩かけて連番を合成したりしていました。

――当時は撮影自体は35mmや16mmのフィルム撮影をして、フィルムスキャナでデジタル化して取り込んで合成をしていた時代だと思いますが、どのようなかたちで内製化したのですか?

渋谷:この頃からワークステーションではなく市販のMacintoshマシンで映像制作がようやくできるようになって、調布スタジオでも中二階の物置きスペースにデジタル部を起ち上げてMacintosh Quadra 700を導入、PhotoshopとかPremiere Proを使ったりと、いろんな機材やソフトを試しながら実験していました。機材はまだMOディスクでデータのやりとり、出力はDVテープに収録していた頃で、確かビデオボードにAEがバンドルされていて「どうやらインタラクティブに表示を見ながら映像の合成作業ができるソフトがあるぞ」と、モーターライズ(現・TMA1)の佐藤さん(TMA1代表取締役 佐藤敦紀氏)から教えてもらって。

山崎:そのときはまだ「AEはエフェクトを加えるソフト」だと思い込んでいたので、バンドルソフトの存在に半年くらい気がついていなかった(笑)。これまでのコマンドラインベースの合成作業がAEを使えば市販のPCでもできるんじゃないかと思っていたところに『エコエコアザラク WIZARD OF DARKNESS』(1995)の仕事が入り、本格的に使い始めました。ただ当時のAEのバージョンとアルティマット合成では、まだブルーバックの長尺のシーンだと上手く抜けませんでしたね。

渋谷:まだAEは多層レイヤーに対応していなくて、ワンレイヤー合成してプリコンポーズしたムービーを出力し、また合成して重ねていくという工程でした。『エコエコアザラクll BIRTH OF THE WIZARD』(1996)では山崎に加え私と早川ともう1名のCGスタッフが参加したのですが、AEでもマルチレイヤーが使えるようになって、100レイヤーを超えるようなコンポジションをようやく組めた記憶がありますね。

山崎:その頃は立体アニメーションとかクレイアニメーションなどのコマ撮りの仕事も続けていましたが、CGキャラクターにボーンを仕込んで動かせるようになった時期でもあります。映画だとどうしてもコマ撮りではマッチングしない映像とかもあったので、3DCGでやっとクリーチャーを動かせる時代に入ったなと感じ始めていました。

PHASE 3:幻の『鵺 /NUE』計画とその後、近未来から昭和へ

――1990年代後半から2000年代初頭にかけて、調布スタジオそして山崎監督作品として劇場作品の制作が始まりましたが、その頃の内情はどんな感じでしょうか?

渋谷:中二階に移ってきたときは山崎と早川と3名で細々と作業していた感じだったのが、90年代に入ってからPCでデジタル合成を内製化できるようになってスタッフも増えてきました。おおよそCGチームが10名、工作チームが5名、撮影が3名、その他合わせて20名ほどでワイワイやっていたと思います。

山崎:『エコエコアザラク』シリーズの作業が終わり、『パラサイト・イヴ』(1997)の絵コンテを描いたりしていたのが1990年代後半でした。その後に社内コンペで自社オリジナル作品『鵺/NUE』の企画がスタートしまして、それを見た島村さんがROBOT社長の阿部さん(現・阿部秀司事務所代表取締役)へ協力をあおぎ、阿部さんと一緒にオーストラリアまでロケハンに行ったりと2年くらい準備を進めていました。並行して月2~3本CMのVFX作業を担当していて、どうにもこうにも『鵺/NUE』が予算的に立ち行かなくなっていまして……。映画監督として最初の作品はマックス1億円の予算と言われていた時代に、20億円以上かかりそうな予算規模になってしまいました。10億円でやりましょうと提案したんですが、10億円では良い作品にならないという阿部さんの判断がありまして。

そこで制作費1億円にVFXの5,000万円を足した計算で『ジュブナイル』(2000)の企画が起ち上がったんです。幸運なことに『踊る大捜査線』の大ヒットでROBOTさんが大躍進、阿部さんに尽力していただいたこともあって僕も知らない間に香取慎吾くんが主演してくれることになり、「夏休みのラインナップにするので、きちんとした映画にしましょう」ということで、ラッキーなことに予算も最終的には4.5億円ほど組んでもらえました。

早川:『ジュブナイル』の段階になって、フィルムスキャン以外はかなりCGと合成作業は内製化されてきて、調布スタジオでもいよいよデジタルで映画をつくる時代に入りました。

江場左知子氏(以下、江場):私は当時モーターライズに在籍していて、『鵺/NUE』の企画でモーターライズに話がきたときに初めて山崎監督とお会いしたかと思います。そのながれでモーターライズで『ジュブナイル』に初参加して、俯瞰の夜景のシーンのマット作業を担当しました。その後は、マットの作業があれば山崎監督の作品にずっと携わらせていただいています。

江場左知子/Sachiko Eba

マットペインター

Fude

武坂:ちなみに『大病人』はSDサイズ(720ピクセル)、『スーパーの女』あたりではSDサイズを横2枚に並べて1Kくらいのサイズ、『ジュブナイル』で1.5Kサイズと、デジタルでの画面解像度は上がっていきましたね。『リターナー』(2002)のときは2Kで作業していました。

山崎:僕がミニチュア畑出身ということもあって、背景はミニチュアでそれをデジタル合成するという過程を経て、足りない部分を徐々にCGと合わせて使うスタイルになっています。2000年代以前はまだまだ3DCG単体では汚れを付けて立体的に動かすのは難しくて、カメラワークやモノとしての実在感はミニチュアの方が有利でした。

『ジュブナイル』でも背景はミニチュア、タイムマシンはCGでやっていたので、そのながれでハイブリッドな映像を目指しました。その後はCGがミニチュアよりトライ&エラーしやすいという側面もあり、ミニチュアを使う分量が多少減ってきました。作品としては、初の監督作品『ジュブナイル』があって、2作目の『リターナー』があって、その後『リターナー』の続編という構想もあったのですがこれが難航していたところ、ROBOTの阿部さんがずっとやりたがっていた「昭和もの」の企画をもってきたんです。それが『ALWAYS 三丁目の夕日』(2005)でした。最初は、社内もスタッフも僕も「これまでとはずいぶん毛色の異なる作品だけど、どうなんだろう?」と疑問に思っていました。

渋谷:調布スタジオのスタッフ間でも「なぜ昭和?」と一瞬ざわつきましたが、いざやるとなったら総出でリサーチが始まって、改めて昭和という時代の面白さに気がついたんですね。マットペインティングで白組に出入りしていたスタッフの林さんが熱心な昭和オタクで、熱く魅力を語られるうちに皆も段々やる気が出てきて、気がついたら「昭和という時代の再現」にハマっていきました。

山崎:しかも若いスタッフからは「映画をつくるたび親にチケットを送っていますが、この作品ならすごく親孝行になると思うんです」という意見もあって、そういう見方もあるんだなと。同じやるなら一所懸命やろうと、自分でも姿勢が変わった瞬間がありました。

渋谷:デジタルでの作業については『ジュブナイル』前までは50カットくらいだったのが、『ジュブナイル』や『リターナー』では300~350カットと増えていたところでした。でも『三丁目の夕日』は芝居メインということもあり、尺では変わらないもののカット数的にはそれより少なかったですね。

早川:『三丁目の夕日』で初めてBoujou(高精度の3Dマッチムーブソフト)を使ったんですよね。尺も長く、カメラワークも合わせないといけないので。ちなみに『リターナー』まではトラッキングを手動で合わせていました。一方、映画として『三丁目の夕日』で手応えを感じたのは、まだCGも入っていないラッシュ(音響などのポスプロ前のテスト段階の映像)を観てワンワン泣いている若いスタッフがいたんですね。音楽も入っていない状態の映像でも感動するくらい役者さんががんばっているのに、われわれのCGチームも負けていられないと。

山崎:ただ、昭和の再現に関しては正直甘くみていて、今までの延長線でできるだろうと思っていたんです。デモリールをつくろうとテストしたらCGの出来がイマイチで、スタッフ間ですら遠慮なくダメ出しの意見が出てきていました。街並みとか都電とかミニチュアで背景は置き換えるとしても、都電はフルCGになる予定だったので、テストの上がりを見たときに「このままではまずいな」と。

早川:RenderManを使っていたのですが当時のバージョンではレイトレースに対応しておらず、Mental Rayでもファイナルギャザーのテストなどをしました。最終的には半ば喧嘩しながら議論していって、ミニチュアプレートを外光で撮影して合わせるというアイデアに沿って制作したのがブレイクスルーになりました。

山崎:そのデモリールの画像が台本の表紙だけじゃなくて、知らないうちにティザーポスターの第1弾にも使われていたんです。でもあのデモリールのおかげで出資も集まったし、口説きに行ったキャストもデモリールを観て納得して参加してもらえたので、効果は絶大でしたね。

渋谷:余談ですが、VFXカットのチェックはスタッフみんなですることにしてるんです。ただ完全に感覚作業だったので「合うまで合わせるのがトラッキング」と、私がいつの間にかトラッキング警察になっていましたね。大きいスクリーンで見るとバレるんですよ。昔はフィルムに焼いて試写室に出かけて行ってようやくスクリーンチェックができる環境だったので、そこでエラーを見つけるとまたイチからやり直しになってしまうんです。

江場:渋谷さんはいつもエラーに気がつくの早いですもんね。

渋谷:でも若手スタッフと面談したときに「最近のチェックはヌルい」って言われていますよ、山崎さん。そういうところをきちんと育てていかないとだね。

山崎:トラッキングも大事だけど、まずは良い画ができてからね。自分が監督する立場だと、極端に悪いカットや極端に良いカットがあると全体のバランスが崩れるので、平均点を高めに揃えてからさらに良くするような、いわゆる2周目の作業に入ってほしいんですよね。調布スタジオのスタッフには手が早くあってほしいし、だからこそスタッフへのフィードバックもオンタイムでレスを入れています。僕は早くて良いものが見たいんです。

MEMORIAL PHOTO #02 ミニチュア撮影風景

PHASE 4:フィルムからフルデジタルへ、調布スタジオをふり返る

――『ALWAYS 三丁目の夕日』以降で、撮影そのものがフィルムからフルデジタルへ移行した経緯をお聞かせください。

武坂:撮影そのものがフィルムからデジタルに完全に移行したのは『ALWAYS 三丁目の夕日'64』(2012)からです。この作品は立体視だったので、どうしてもデジタル撮影になりました。IMAGICAがDI(デジタル・インターミディエイト。編集から劇場上映までフィルムを介さずにデジタル化されて運用されるプロセス)になりました。

山崎:それまではフィルムのトーンが好きでこだわっていたんですが、いざデジタルで撮影してみたらこれがまた楽で。それ以降はずっとデジタルですね。特にフィルムを撮って出しの作品ならまだしも、デジタルワークありきだとデジタルで撮影しておけばすぐに結果も確認できるので便利ですね。余談ですが、『SPACE BATTLESHIP ヤマト』(2010)はフィルムだったんですけど、全カメラチームがデジタル推しだったところを「映画はフィルム。僕が観たヤマトは1977年の天然の粒子が乗っている、あのアニメのヤマトなんだよ!」ってゴリ押ししていました。

渋谷:じゃぁ今後フィルムで撮影する予定は?

山崎:今はもうデジタル一択。

――では最後に改めて調布スタジオをふり返って、ひと言ずつお願いします。

武坂:いろんな記憶がありすぎて……。思い返せば『スーパーの女』の合成チェックで五反田に来てもらったときは空き時間に観てきた『セブン』のOPがいかにカッコいいかを熱弁されたり、カンヌの土産話を聞いたら帰りの飛行機で観た『ギャラクシー・クエスト』の話を延々されたりと、山崎さんは本当に映画が大好きなんだなって思いましたね。調布スタジオに関しては、海外で有名な監督ってメジャーになってからスタジオをつくることが多いんですが、調布スタジオの場合は最初からスタジオとスタッフを育ててきたのが珍しくて、長い歴史があるなかメインスタッフの面々も顔ぶれがほとんど変わっていないんです。山崎さんのイメージを周りが最適化して表現できる、「わかってるいつものスタッフ」が揃っているスタジオというイメージがあります。

江場:私は『ALWAYS 三丁目の夕日』のパイロット版をつくるときにミニチュア撮影から立ち会わせてもらったんですが、1つのスタジオの中でミニチュアも2Dも動画もいろいろな作業をしていて、皆さんそれぞれ技術があって、それがものすごく効率良く連携していて、面白いなと感じました。それと監督がリテイクする部分は「確かに良くなるな」って思うところが多くて的確です。

マットペインターとして調布スタジオに長年通っていて感じるのは、ライティングから何からわがままを聞いてもらってスチール素材を撮ってもらえたり、監督以下スタッフの皆さんコミュニケーションがすごくとれるチームなので、とても仕事しやすいということ。あと、むかし山崎さんに調布スタジオのモーションコントロールカメラについて「これって何ですか?」と質問したときに「このレールはね、今はここまでしかないけど昔は調布駅までつながっていたんだよ」と言ってました。よくホラ話(けっこうな長編)を披露してくれたりして、楽しい気さくな方ですね。リテイクは的確で短いんですけど、ホラ話はすごく長いです。

MEMORIAL PHOTO #03 モーションコントロールカメラ

早川:やはり島村さんがいたから調布スタジオの成長があったと思います。島村さん自身もたくさん映像をつくってきて、それこそわれわれが入社する前から現場に出て映像をつくっていた。渋谷も山崎もみんな駆り出されて自主制作から何から携わってきたし、そういうところがあったからこそ、いろいろな人材が集まってきたのかもしれない。各自の裁量に任せるという会社の風土があるからスタッフの自主性が育ったとも言えると思います。そのせいか、調布スタジオでは他のスタジオみたいに定例会議的なものがないんです。 それより前に、作業している背中越しに山崎監督は「とにかく早く見せて」って。そういうふうにオンタイムでチェックされることに皆慣れてるから、結果として手の早いスタッフが育ったんだと思います。

渋谷:山崎さんがOKを出しても自主リテイクしたり、映像をより良くしようというのが調布スタジオの文化になっているので、スタッフはよく鍛えられていますね。ある意味「勝手にやる」という自由と責任の中で育ったスタッフだからこそ、自分たちで何周もしてつくった映像をさらに良くしていけるんだと思います。でも山崎さんからは「とりあえず何でもいいからつくって見せて」みたいなオーダーはないんですよね。絵コンテやラフなどの具体的なイメージが頭の中にある監督なのでやりたいことも明確だし、作業のロスが少ないようにしてもらえるのはありがたいです。山崎組の技師たちは入れ替わりが少ないこともあり、昔からよく知っているカメラマン、照明スタッフ、美術・装飾デザイナーがそろっていて、VFXにやさしい現場ですね。

山崎:僕自身、上からガツンと言われて萎縮するのが嫌だからね。現場は常にOJTで回してきたし、その風土は今も変わってないから、調布スタジオ全体で試行錯誤の連続が未だに続いています。改めてふり返ると、僕自身もOJT環境の調布スタジオにいたからこそ成長できたんだと思います。20歳そこそこで仕事を任せてもらい、チャンスを与えてもらい、自由にやらせてもらえた。それが大きいです。あとスタジオのスタイルとして「ポスプロ作業は面積」と考えているので、「たくさんの人数で短期間やる」と「少ない人数で長期間やる」では、かかるコストは変わらないんですね。でもスタッフの習熟度とか育成を考えると、後者の方が良い結果になると思います。当然スケジュールの問題もあるので、そこはクライアントにわがままを言ってその方針を呑んでもらっていることになりますが。この部分は、よりクオリティの高い映像をつくるためのせめぎ合いだと思っています。

MEMORIAL PHOTO #04 デジタル移行初期

月刊CGWORLD + digital video vol.291(2022年11月号)

特集:山崎 貴と白組 調布スタジオ

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2022年10月7日

TEXT_峯沢琢也 / Takuya Minezawa

EDIT_藤井紀明(CGWORLD)/ Noriaki Fujii、山田桃子 / Momoko Yamada