今年5月にシリーズ最新作として公開された『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』。本作の3DCGはアニメや実写、ゲームと幅広く手がけるGEMBAが担当している。今回は全2回に分けてのメイキング解説のうち、後篇としてメカのギミックと空戦シーンの制作を紹介する。

関連記事:細部までこだわったメカや空戦が見どころ『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』 前篇~モデリング&群衆表現

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol.301(2023年9月号)からの転載となります。

Information

監督:塩谷直義 / 構成:冲方 丁 /3DCGI:GEMBA/アニメーション制作:Production I.G/制作:サイコパス製作委員会/配給:東宝映像事業部

psycho-pass.com/providence

<1>動きの整合性と演出を兼ね備えたギミック表現

下段左から、CGテクニカルディレクター 水橋啓太氏、CGリギングリード 佐藤宏樹氏、プロダクションマネージャー 畑中恭兵氏(以上、株式会社GEMBA)

長く続いてきた『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズには膨大な量のアセット資産がある。しかし、作品ごとに3DCGの担当会社が異なり仕様もバラバラ。そこでGEMBAは、本作での全3DCGカットの制作にあたり、一部アセットの仕様を統一することにした。

「アセットの数が膨大で時間も限られていますから、以前のモデルでも使えるところは踏襲して作業コストのバランスをとりました。それでも、GEMBAのショット担当スタッフが使いやすいように、できるところは統一しました」とCGリギングリードの佐藤宏樹氏は語る。

特にキャラクターリグはCATやBipedなどが混在していたが、ボタンひとつでリギングを移行できるツールを用意し、GEMBA標準のBipedに統一した。データの量は膨大だったが、常日頃から変換ツール類を開発していることが功を奏し、ツールのアップデートによってデータをさばくことができたという。

また、GEMBAではアニメ『ベルセルク』第2期(2017)の制作以来、モデルの外部参照を活用しているが、本作ではリグやスキン付きのデータを外部参照できるツールを開発し、作業を効率化している。

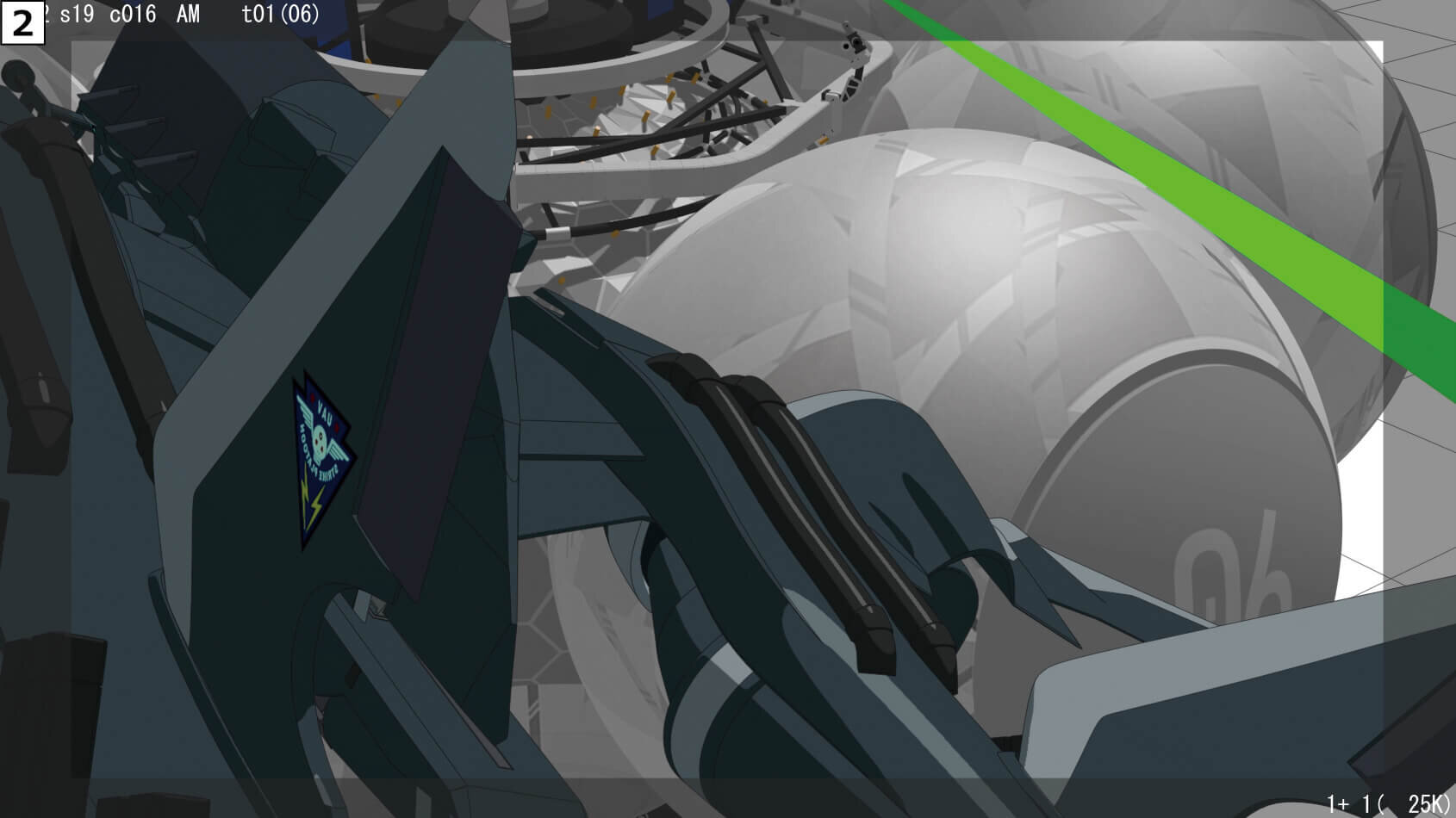

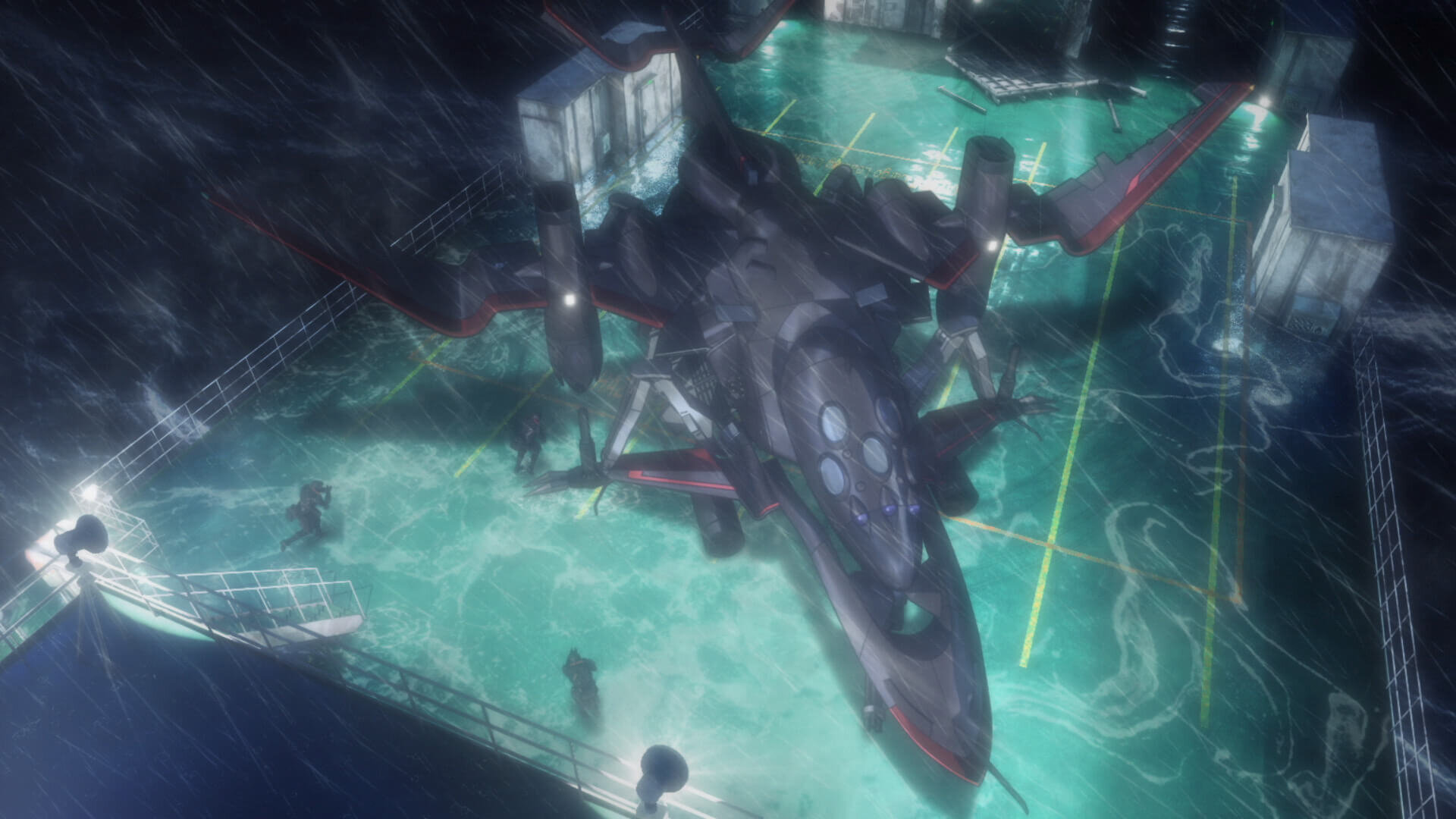

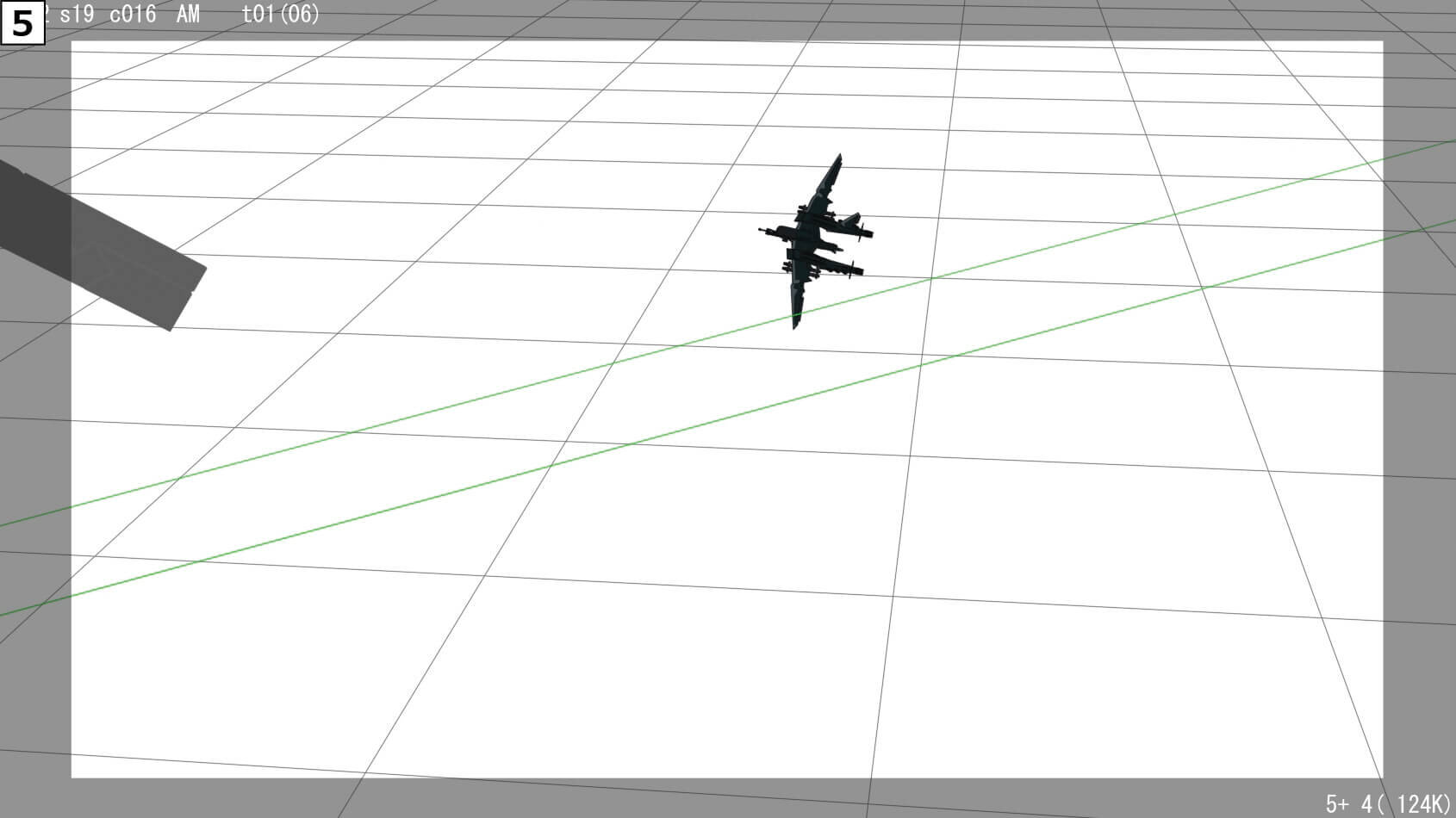

兵員輸送機ミカエルのハッチ開閉ギミック

兵員輸送機ミカエルの腹部ハッチが開閉するギミックのシークエンス。 こうしたギミックの構築もCGリギングリードである佐藤宏樹氏の担当だ。なお、このカットではハッチが機体前方から閉じていくアニメーションを付け、後方に座る甲斐・ミハイロフだけが外に気づくという演出でリアリティをもたせている。先述の通り、可動部分が多いミカエルは、動きを検証しながらのモデリングとなったことから、そのながれで完成前にリグが組まれた。「ミカエルの動きを制限しないように早い時期にリグを組んでもらいました。そのおかげでアニメーションの幅が広がって、動きを活かした演出ができました」(佐藤 敦氏)。

ミカエルの動きを特徴づける脚部収納ギミック

ミカエルの脚部の収納シークエンス。ミカエルは昆虫のような脚部を出して着陸したり、脚の先端からアンカーを出して壁に張り付くといった独特の動きをする。設定に合わせて、脚部が機体下部のU字型レールに沿ってスライド移動するギミックや、伸縮しながら畳まれる構造などをリグで完全に再現することができたため、それを無駄にせず、ギミックを活かし、かつ印象に残るような姿勢・モーションが作成された。壁に張り付いてから離陸する際など、この特徴的な脚部の動きは効果的な演出の一部となっている。ぜひ実際の映画で確認してみてほしい。

<2>フル3Dで描き出した空戦のアニメーション&エフェクト

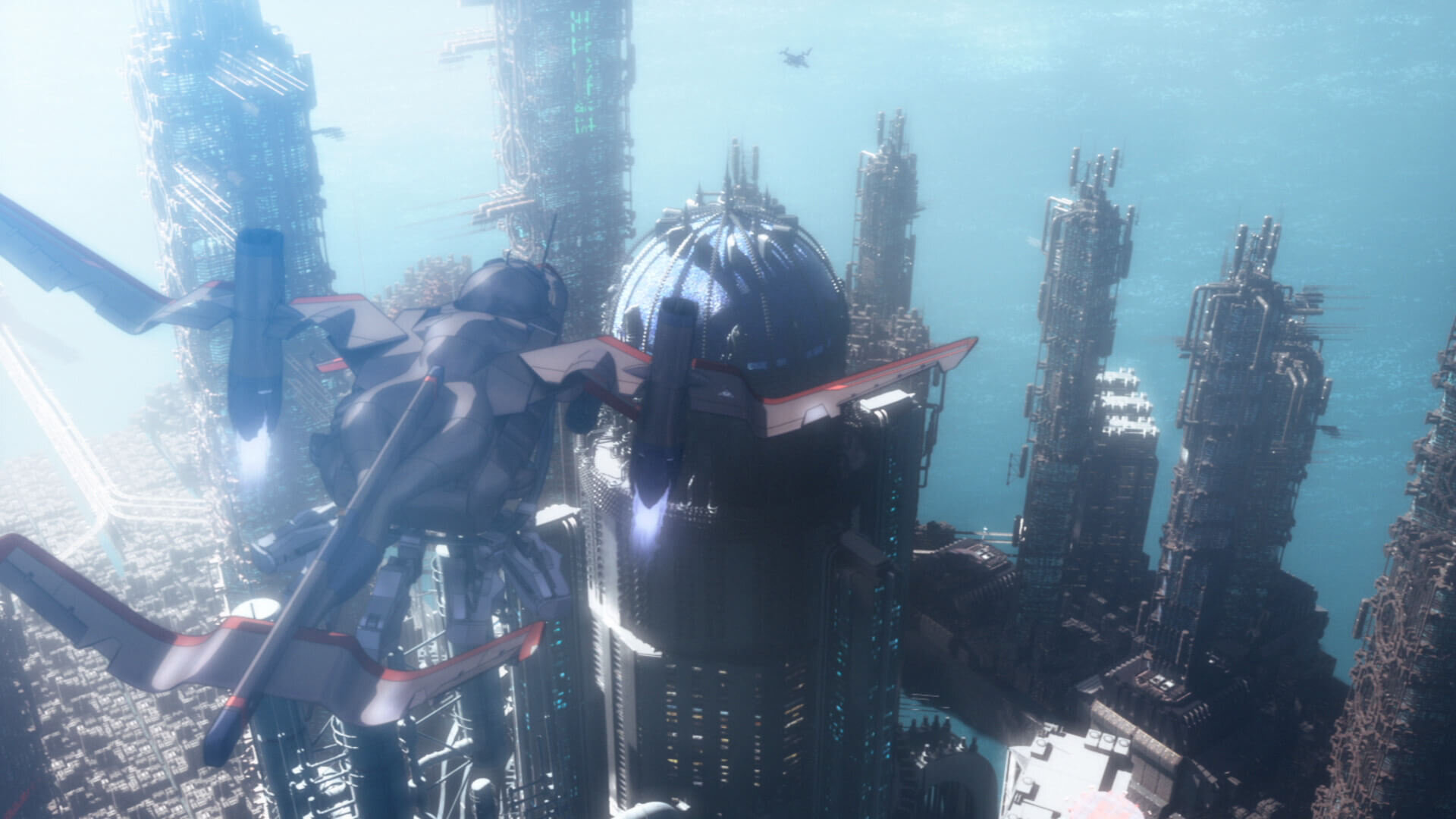

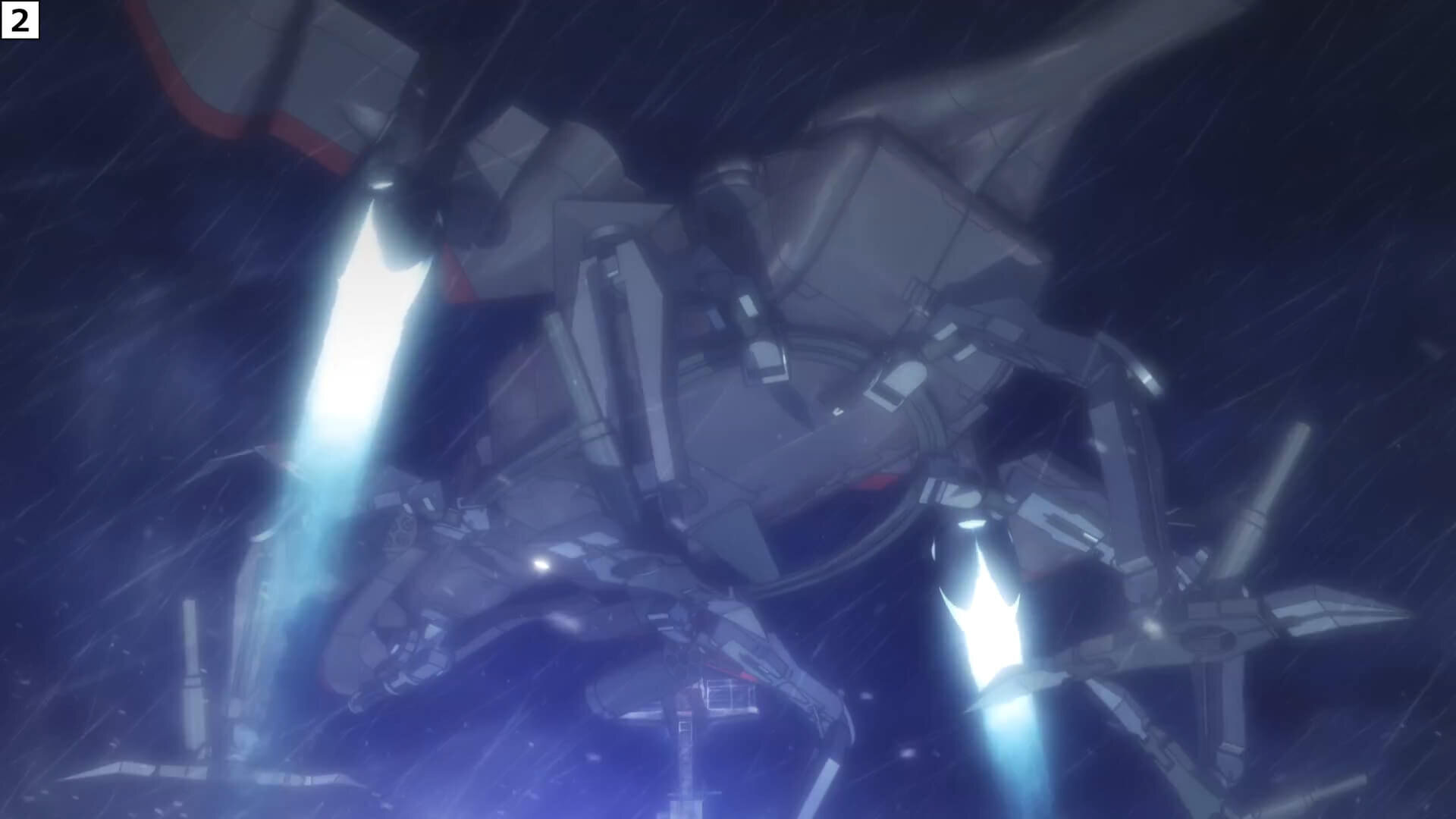

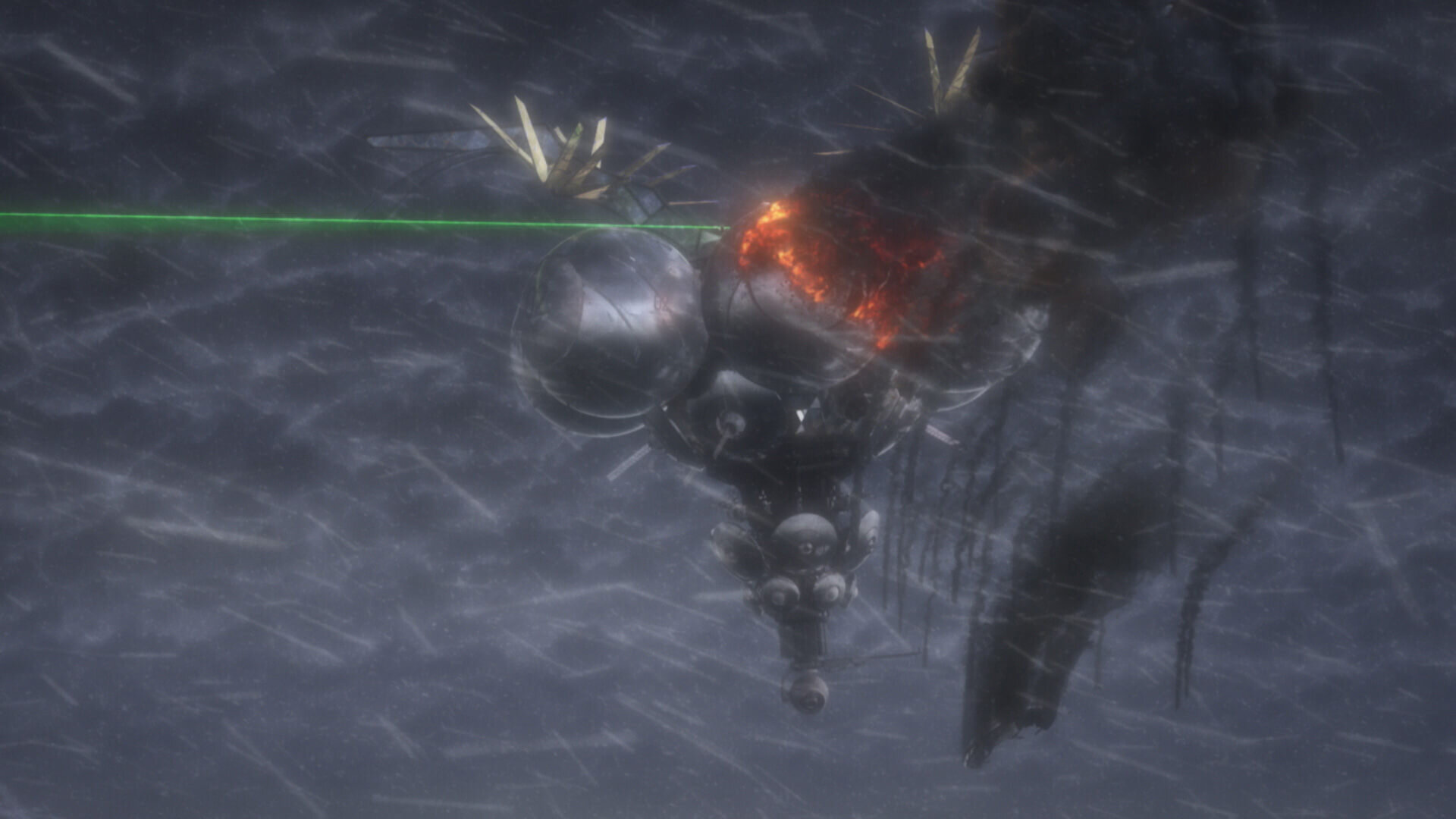

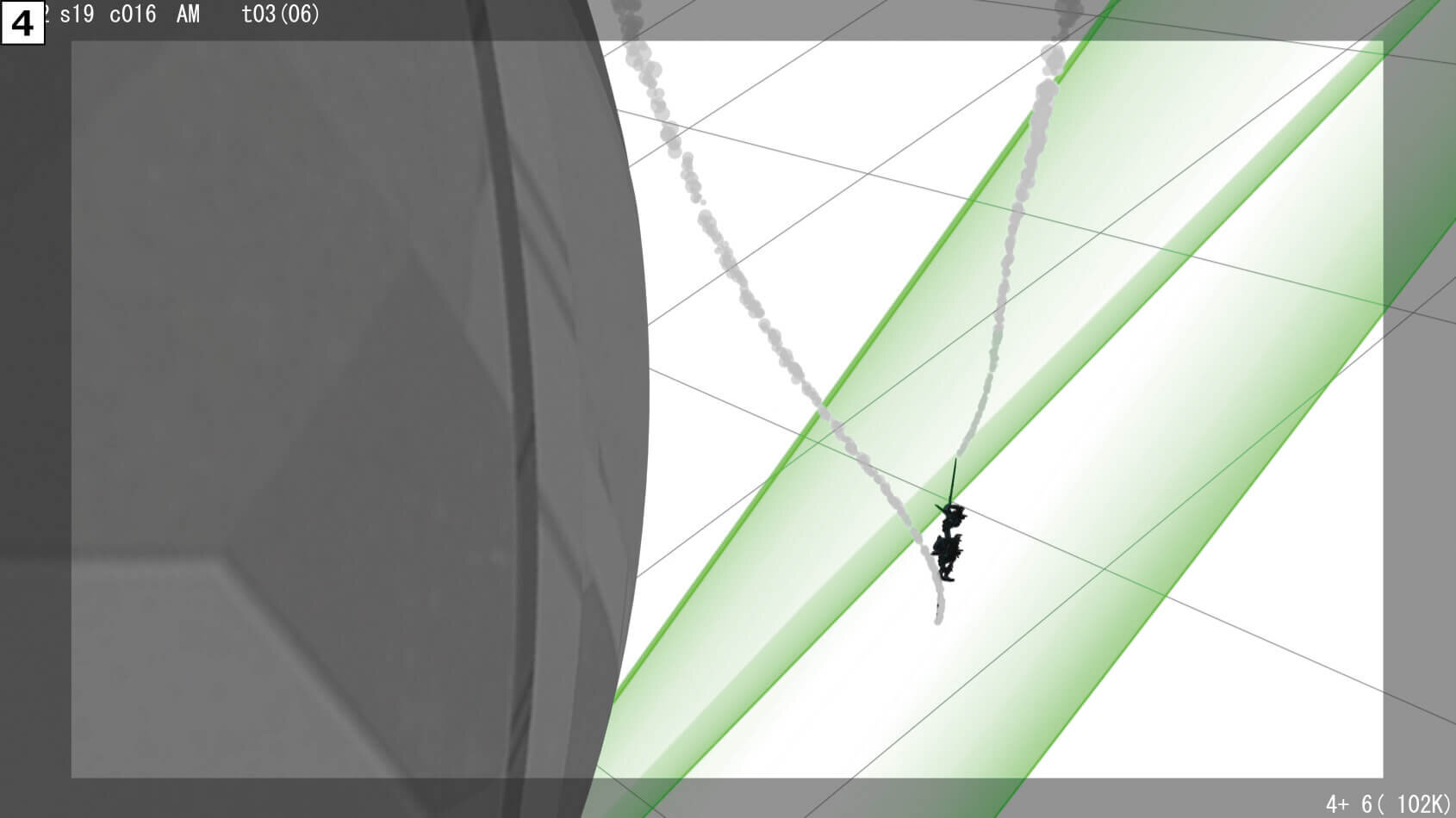

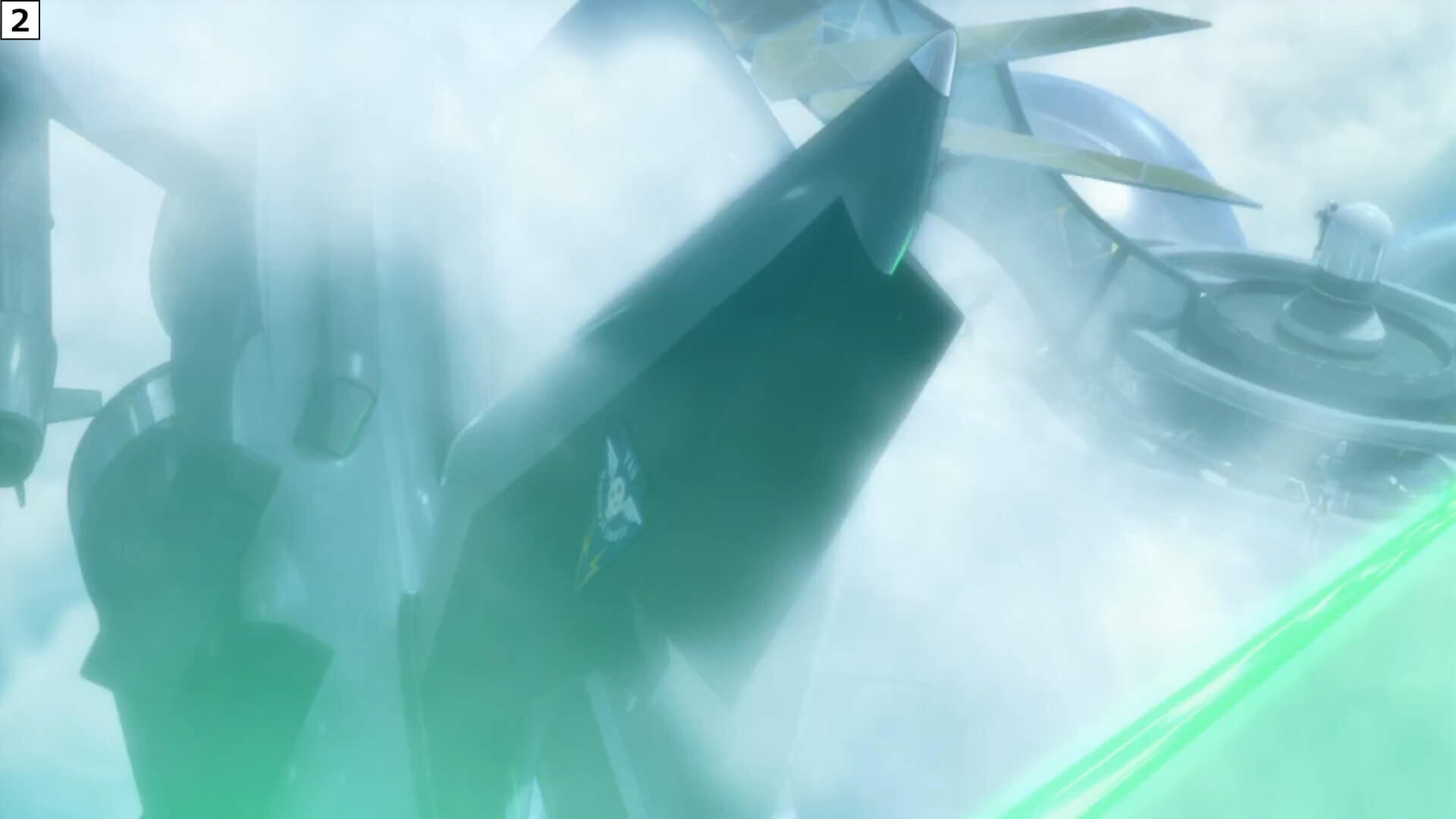

ストーリー後半、ラファエルの攻防を巡るドローンによる空戦は本作でGEMBAが最も力を注ぎ込んだシーンのひとつだ。背景の雲海もはじめから3DCGでつくり上げてほしいとの要望を受けて、フル3DCGで制作された。

絵コンテを参照しながらアセットを準備し、ラフモーションの段階からチェックを重ねてブラッシュアップ。ドローンの動きや機銃、レーザーなど全ての要素をはじめからレイアウトに入れ込みつつアニメーション作業が進められた。カメラワークは、ドローンの後ろからカメラが追うという、ドキュメンタリータッチで臨場感のあるものを目指したという。

アニメーションのFIX後は、3Dで生成したベイパートレイル(翼の先端から発生する気流)などのエフェクトと雲海の背景を詰めて、OKが出たものは撮影部に回された。

カメラと被写体が複雑に動く空戦は、位置関係と整合性を常に確認しながら制作を進めなくてはならない、難易度の高いカット。そのため、アニメーター経験のある佐藤 敦氏が、レイアウト、モーションまでを監修し、篠崎氏にバトンタッチして画づくりを行うという、ふたりのコンビネーションによるワークフローでクオリティが保たれている。

Google Jamboardを活用した演出の打ち合わせ

絵コンテを介した演出の打ち合わせ時のメモ。コロナ禍によるオンラインでの打ち合わせで佐藤 敦氏は、画面共有をしながら画像に直接コメントを手書きできる「Google Jamboard」を使用して打ち合わせ内容をまとめ、後にチーム内で共有して意思の疎通を図った。

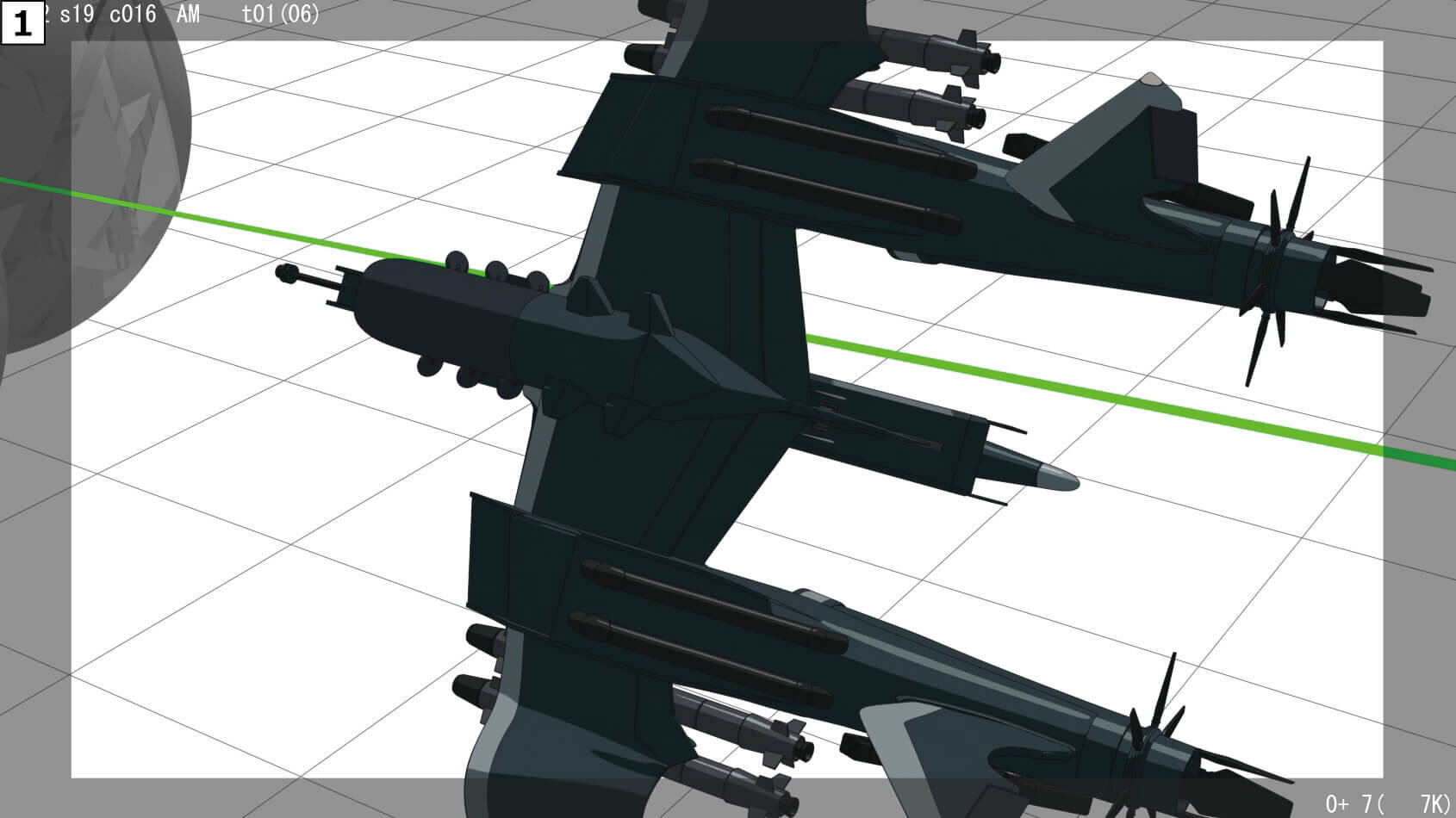

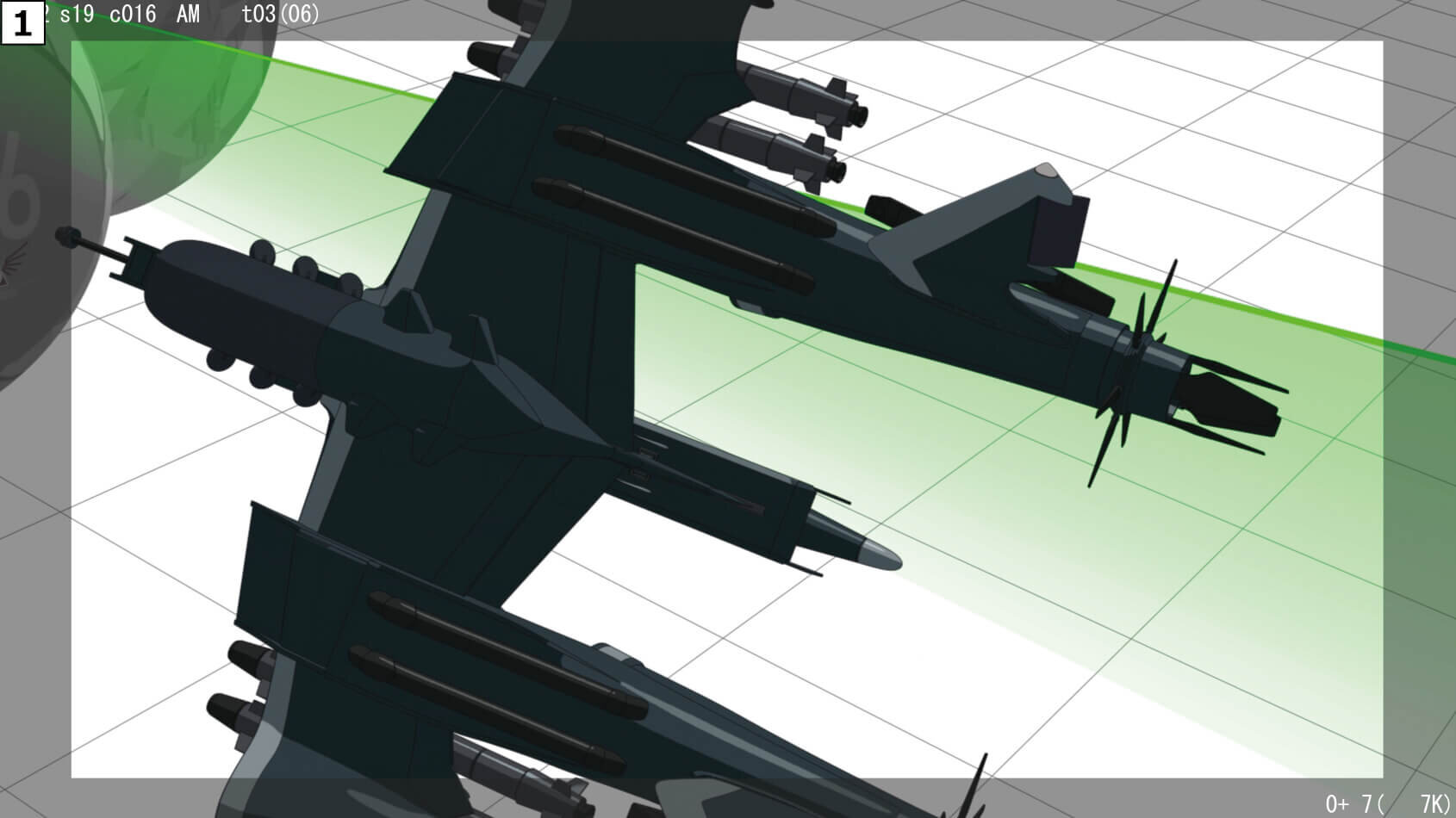

空戦のアニメーション制作

アニメーション制作のブレイクダウン。

エフェクトで演出する空戦のスピード感

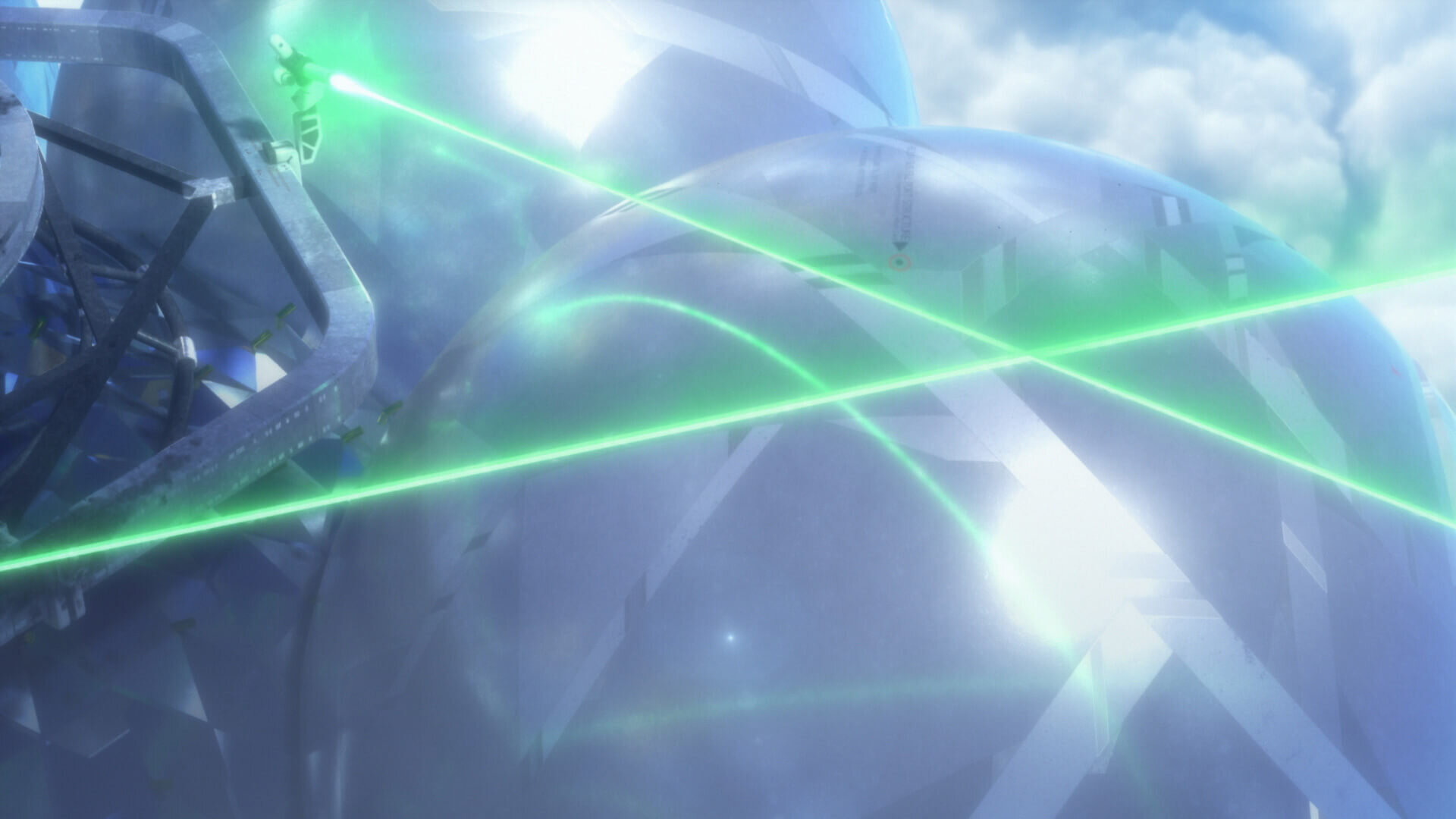

After Effects(以下、AE)でのコンポジット時に、スピード感を演出するエフェクトが追加されている。

-

機体を乗せ、AEのフラクタルノイズによる風切り雲(機体の前後などに薄く乗り、高速で移動する雲)を追加。大量につくったフラクタルノイズは、カメラワークに合わせて手付けでアニメーションさせているため、作業も膨大なものになった。しかし、これによって画にスピード感が出るため、空戦の肝だったという -

レーザーやベイパーなどの素材を追加。レーザーは3ds Max上で細い円柱を動かしてベースをつくり、AEでエフェクトを加えて仕上げられた。ベイパートレイルも3ds Max上のParticleで作成したもの

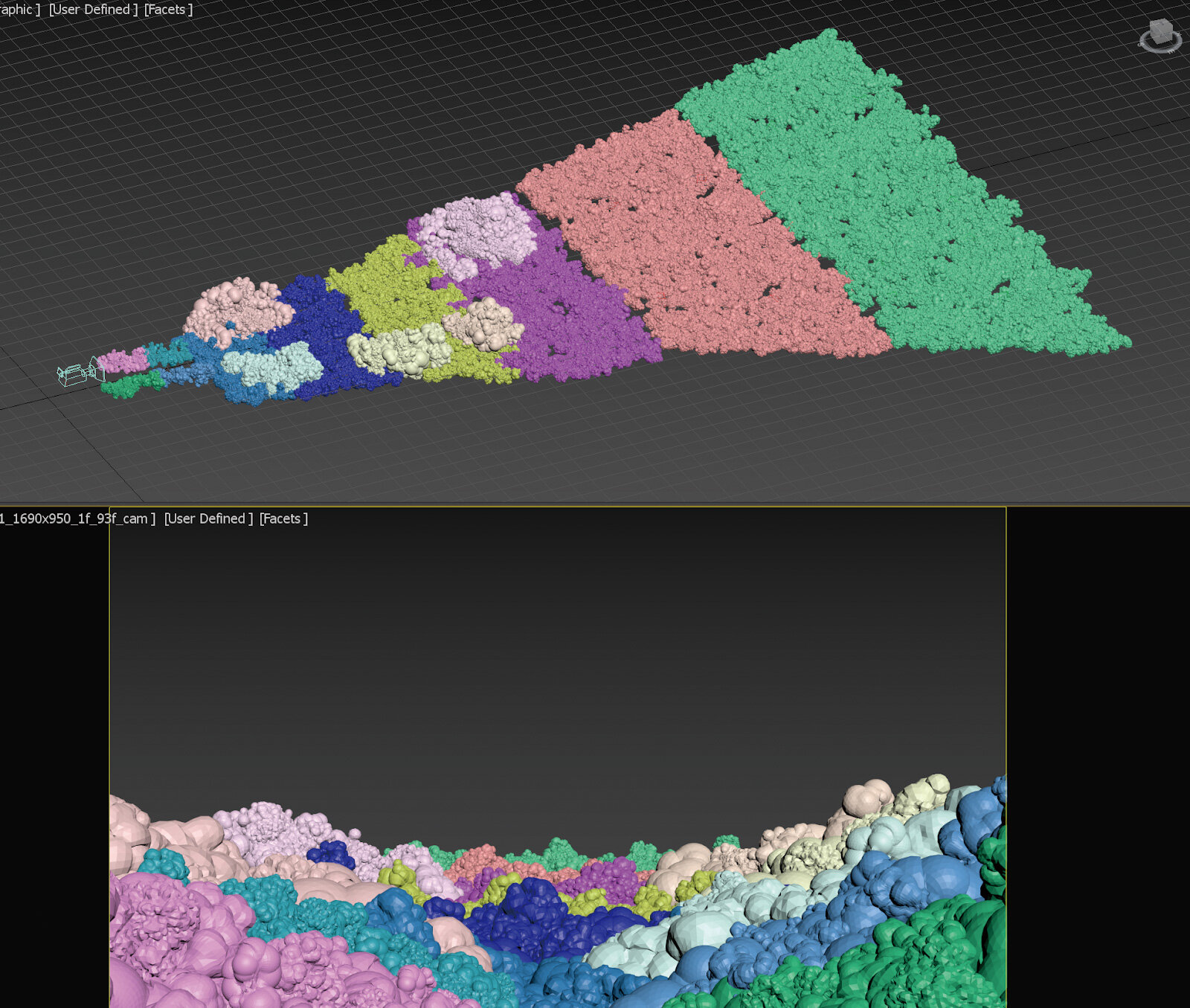

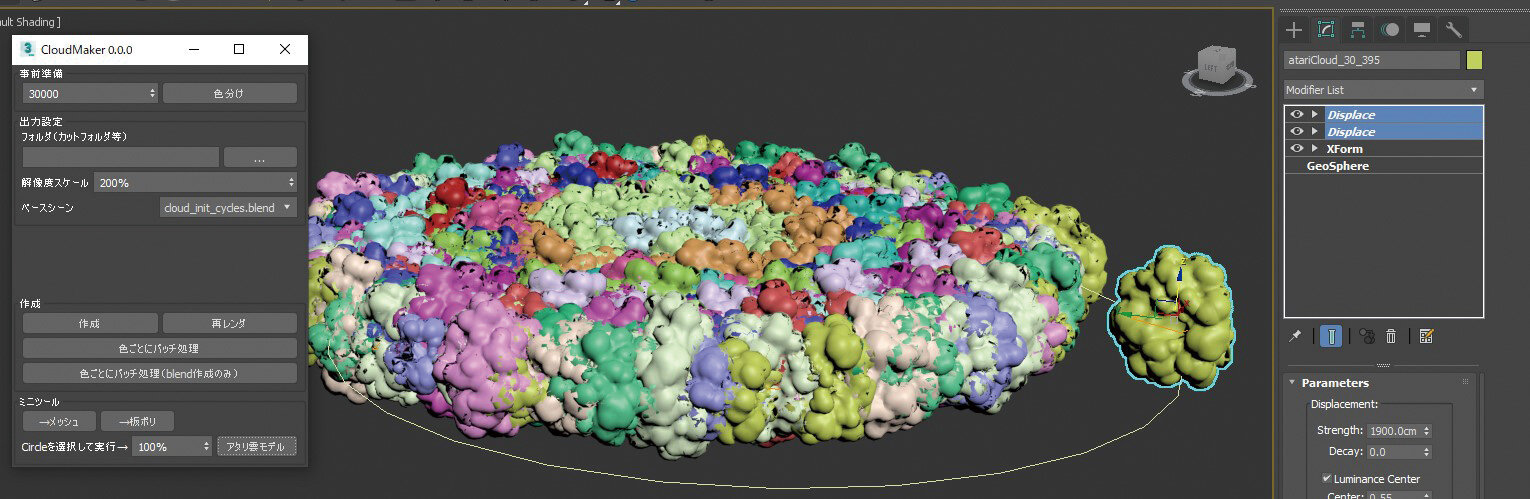

雲海制作にはBlenderと3ds Maxを活用

空戦のシーンで登場する雲海は制作時間と品質のバランスがとりやすいという理由から、制作の一部にBlenderを採用。

雲海を担当したCGテクニカルディレクターの水橋啓太氏は、Blender導入のメリットをこう語る。「Blenderを本格的に仕事に使ったのは初めてでしたが、TDの視点からは、環境を選ばないツールなのでワークフローの自由度が上がりますし、協力会社にも導入してもらいやすいツールだと思います」。

一方、Blenderで実際にカット制作を行なった篠崎氏は「他のDCCツールに比べて操作性にクセが強いと感じました。3ds Maxとのやりとりで言うと、座標のスケールによってレンダリングで出力されるルックが大きくちがうなど、クセを理解するのに時間がかかりました。それでも、コツを掴めばこれまで使ってきたFumeFXやFluidに比べてレンダリング時間がかなり短縮できます。本作も、Blenderでなければ終わらなかったかもしれません」と話した。

CGWORLD 2023年9月号 vol.301

特集:『2023 夏のゲームグラフィックス』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年8月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_石井勇夫(ねぎデ)

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada