2024年3月11日(木)、日産自動車グローバルデザインセンターのデザインプレゼンテーションホールを取材。24K LEDスクリーンをはじめとする設備の特徴と自動車デザインにおけるプロセスについて聞いた。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 310(2024年6月号)からの転載となります。

クルマのデザインをデジタルで最終決定

2023年10月、日産自動車株式会社はリアルとデジタルを融合させることでデザインプロセスの革新を目指し、神奈川県厚木市の同社グローバルデザインセンター内にあるデザインプレゼンテーションホールを大幅にリニューアルした。

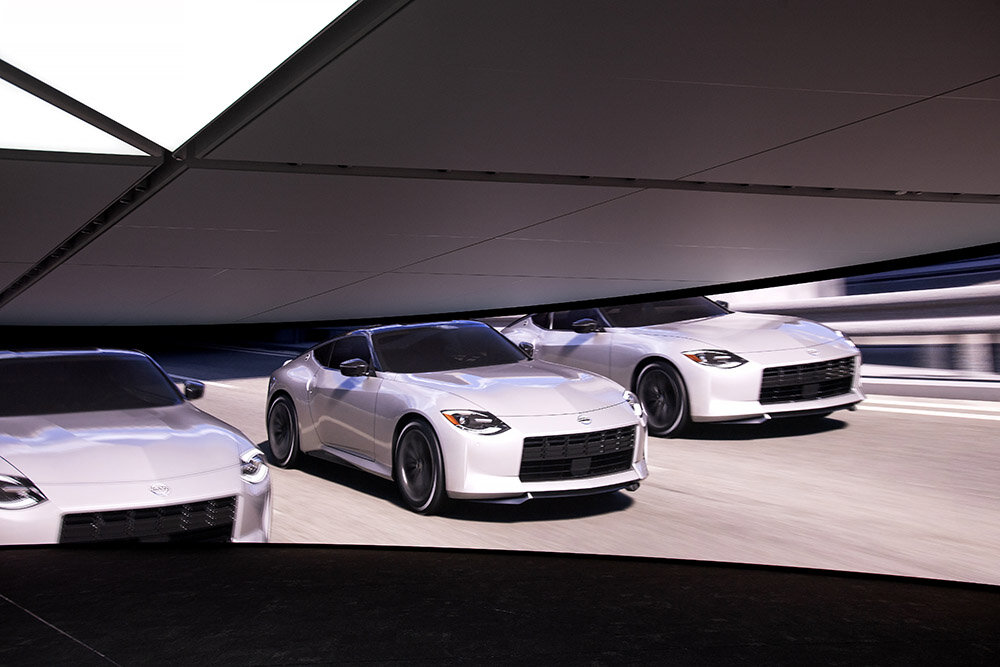

966㎡のホールには、1.5度にラウンドした横幅43.7m×高さ4.1mの24K LEDスクリーン、フルカラー天井スクリーン、リモート照明技術、7.1chサウンドシステムなどを装備。このホールではCGでつくられた映像を基に、クルマのデザインが最終決定されている。

設計を担当したアドバンスドデザイン部 主管の櫻井浩之氏はホールの目的を「デザイン決定の最後のプロセスをデジタル化することと、デザインの発信力を強化すること」と語る。

同じく設計を担当したデザインビジネスマネジメント部の西田有志氏によると「基本的にはオペレーション卓で操作を行いますが、タブレットを使って遠隔で操作することも可能になっています」とのこと。決まった用途だけに留まらず、フレキシビリティを最優先した設計となっている。

写真左から 室井颯輝氏(デザインリアライゼーション部)、宇佐美 晶子氏(デザインリアライゼーション部)、Li He氏(デザインリアライゼーション部 デザインマネージャー)、岩元浩志氏(デザインリアライゼーション部)、西田有志氏(デザインビジネスマネジメント部)、櫻井浩之氏(アドバンスドデザイン部主管)

© Nissan 2024

デザイン決定のための映像は、デザインリアライゼーション部の室井颯輝氏、宇佐美晶子氏、デザインリアライゼーション部 デザインマネージャーLi He氏らのCGデザインチームによって、Unreal Engine(以下、UE)をはじめとする各種ツールを使って全て社内で制作されている。

技術面を統括するデザインリアライゼーション部の岩元浩志氏によると「テンプレートを有効活用しながらつくるデイリーで見せる映像と、徹底的につくり込む特別なプロジェクトの映像では、つくり方を分けています」とのこと。

実際に24Kスクリーンでプレゼンテーション映像を見ると、圧倒的な没入感を体験することができた。本記事では、上記6名に対するインタビューを基に、デザインプレゼンテーションホールの特徴と、24Kならではの映像制作について紹介する。

<1>デザインプレゼンテーションホール

圧倒的な没入感を実現する映像とサウンド

24Kスクリーンとホール全体を覆うフルカラー天井スクリーンは、現在のかたちに行き着くまでに様々な試行錯誤が重ねられた。クルマを単体で見せる場合もあれば、シミュレーション的に見せる場合もある。それぞれの場面でどのような形が最適か──。

平面、コの字型、L字型など、あらゆるパターンをCGでシミュレーションした。どこから見ても同じコンディションでクルマを見られることが、R型に決めた理由だった。そして、ソニーPCL株式会社のスタジオ「清澄白河BASE」を見学し実際の投影を確認することによって、1.5度というラウンドのかたちにたどり着いた。

フルカラー天井スクリーンについては、設計段階で最初からアイデアとしてあったという。天井スクリーンの役割は2つ。1つは屋外の光に近い照明を再現すること、もう1つは正面のスクリーンの映像とシームレスにつながった映像を見せること。

前者については、外が雨でもクルマのボディカラーを確認する際の再現性を上げることができる。後者は、ホール内に実物のクルマやモックを置き、ボディに風景を映り込ませることで、スクリーンに投影したクルマと実物のクルマの比較しやすさにつながった。

そして没入感の高いコンテンツにするには、映像と同じくらい音が重要な要素になる。音ひとつでどれだけ入り込めるかが決まり、没入感以外にも音によってクルマの印象を決めることができる。そのため、以前の施設「HALL700」の音の環境を測定し、新しいホールの環境をシミュレーションしてホットスポットに集中的に音を当てるなど、こだわりの音場が完成した。

7.1chのサウンドシステムにはフロントに9個、バックに8個、サブウーハーが6個設置されており、スクリーン上で右から左にクルマが走れば音も追従する。

プレゼンテーション以外でも24Kスクリーンは威力を発揮している。Japan Mobility Show 2023のブース設計にも、このホールが活用されたという。従来は図面でしか見ることができなかったが、ブースや展示するクルマのサイズも全て実寸で確認することができた。

映像に合わせて現物のモデルをもってきたり、VRで会場の様子を再現したりと、フィジカルとデジタルの組み合わせは可能性が広がる。西田氏によると、今後も「アップデートできるような設備」という考え方の下、「次の手」は常に考えているとのことだ。

プレゼンテーションホール全景

多彩な用途

24Kスクリーンは、24Kフルサイズの映像を再生するだけでなく、部分的にプレゼン資料やオンライン会議の画面を表示させる使い方も可能だ。

PowerPointの資料に音が仕込まれている場合はスクリーンの左の方に映しておけば左のスピーカーから、オンライン会議の参加者の画面を右側に映しておけば右のスピーカーから音が再生されるしくみ。そのため、中央に座っていても、声が聞こえる方向を自然に向くようになり、その方向にカメラも用意されているため自然な会話ができる。

様々な環境を再現

-

▲デザイン検討には、ベーシックな環境を再現した標準環境と呼ばれるプリセットが数多く用意されている。「例えば、屋外のシーンを3Dで再現し、HDRで撮ってそのまま実寸で見られるような環境を用意して、太陽光源と同じレベルでカラーを確認できるようにしています。VR版も用意しており、日常的に使っています」(岩元氏)。また、EV車であれば先進的な環境、SUVやトラックであれば砂漠など、車種の特徴を活かす環境を用意している -

▲クルマを3台走らせる標準環境の場合、デザインちがいで3台走らせたり、以前の車種と新しいモデルを並べて走らせたりすることで比較を容易にしている。「ただ3台並べるだけではつまらないので、エモーショナルなコンテンツをつくることによって、デザインを魅力的に見せることを心がけています」(Li氏)

-

▲標準環境のほかにも、イベント開催時など特別なプロジェクトの場合は個別に映像を制作することもある。写真はJapan Mobility Show 2023用に特別に制作したサイバーパンク風の映像。背景の看板の文字は、クルマにもたせているキーワードに合わせてデザインされた -

▲ホール最後方にあるオペレーション卓では、プレゼンテーション映像の切り替え、資料の投影などの制御を行う

モックと合わせての確認も可能

<2>24Kのムービー制作

デジタル化された制作フローのメリット

デザインプロセスは、デザイナーのスケッチからデジタルモデルと1/4スケールのクレイモデルの両方を作成するところから始まる。デジタル化の恩恵は、デザイナーが数多く描くスケッチを1案に絞るまでの部分だ。

従来はデジタルモデルとクレイモデルの両方を案の数だけ用意していたが、そのプロセスをほぼデジタル化。最終の1案を製品化までもっていく段階ではフルスケールクレイモデルを使うが、案の絞り込みをデジタル化することで作業時間の短縮につなげている。

クルマのデザインには、エクステリアデザイナー、インテリアデザイナー、クレイモデラー、CGビジュアライザーなど多くの職種が関わる。室井氏と宇佐美氏はクレイモデラーとして入社後、ビジュアライザーに転身した経歴をもつ。社内のデジタル化が進むことによって、近年ではデザイナーもモデリングツールを使い、デザイン案をモデルに起こすケースも増えているという。

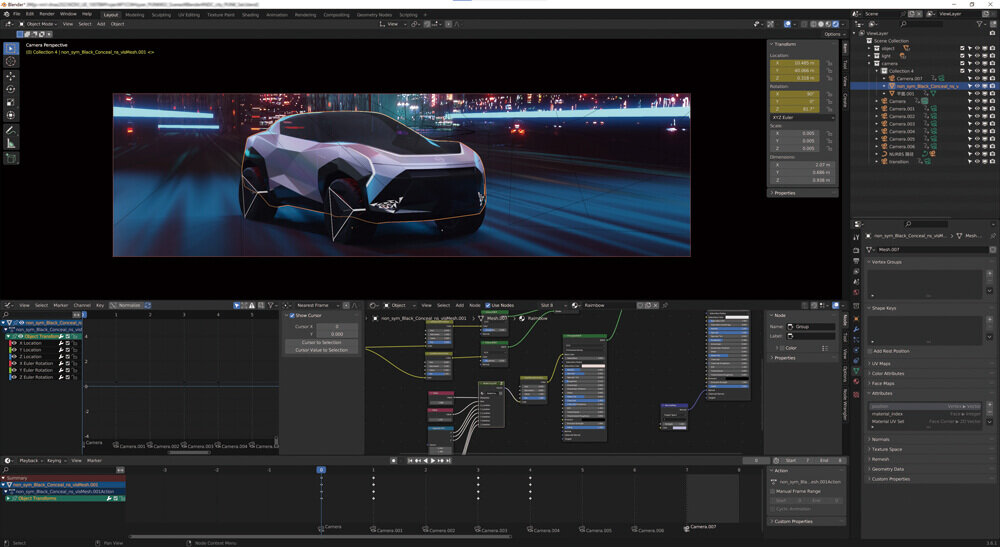

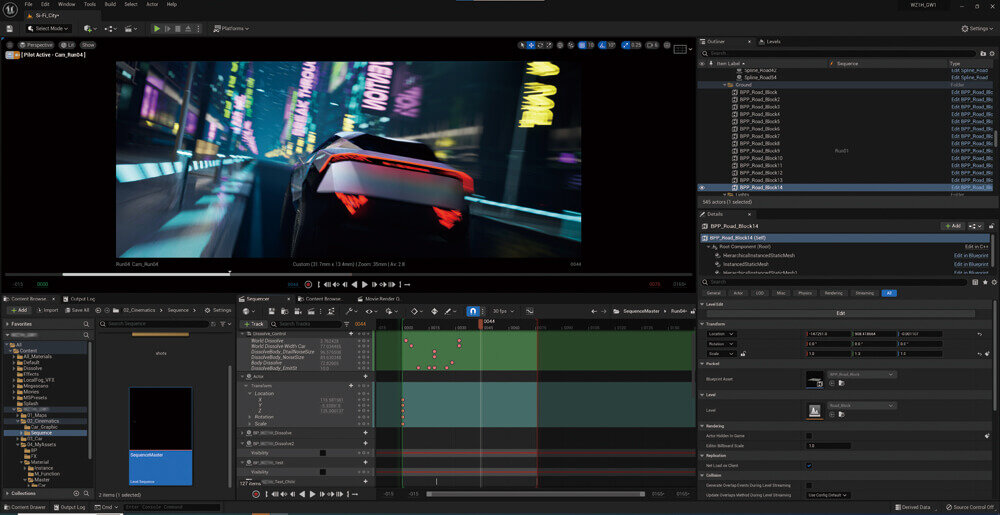

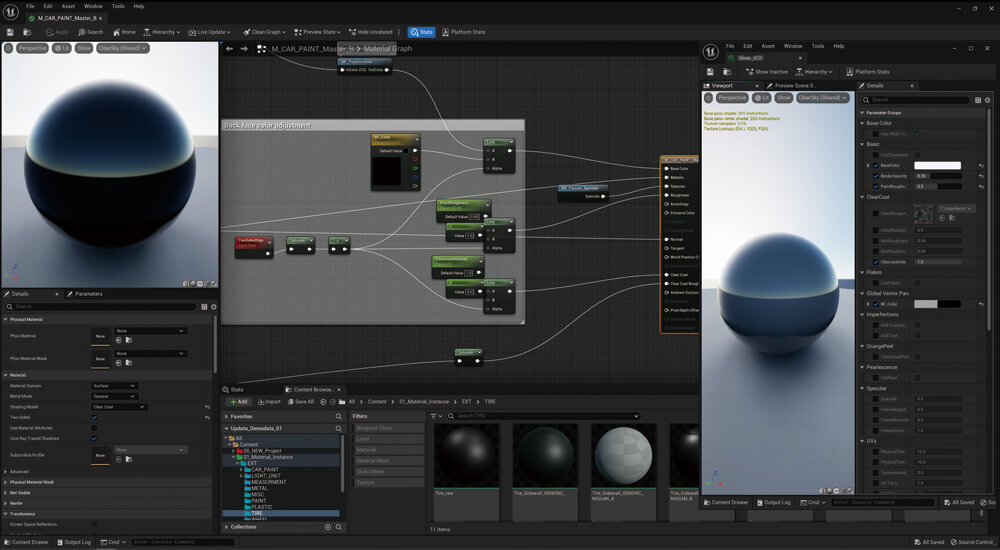

24Kスクリーンに投影するコンテンツのほとんどはUEでレンダリングしているが、もともと24KスクリーンとUEの導入は別々に並行で動いていた。UEはインタラクティブ性を期待して5年前に導入の検討を始めたが、その時点では満足のいく表現力はなかった。

しかし、一昨年にUE5.0がリリースされ表現力が上がったことで社内にUE導入チームを結成し、「自動車会社ならではの機能」に絞ったマニュアルやテンプレートを用意。それを共有し、動画などを用いたオンライントレーニングを続けた結果、新規採用することなく社内の人材によって24Kコンテンツの制作が可能となった。

ただ、24Kコンテンツ制作の難しいところは、パソコンの画面と24Kスクリーンの表示が異なることだ。UE 5.1になり、複数ディスプレイへのレンダリングシステムnDisplayがアップデートされ24Kでの見え方をシミュレーションできるようになったとはいえ、ホールに足繁く通っての投影テストは欠かせないという。

フレームレートについても徹底的に検証が行われた。24fpsや30fpsでは、ぼやけたりジッターが出てたりして見づらくなる。120fpsにすると、滑らかすぎてクルマがゆっくり動いているように見えてしまう。結果として24Kコンテンツでは60fpsをターゲットにしている。

デジタル化された制作フローのメリットとして、時間の短縮が第一に挙げられるが、デザイナーが考えているアイデアをより具現化しやすくなったことも大きいという。

24Kスクリーンに1/1のフルスケールで投影することにより、よりクルマを魅力的に見せられるようになり、表現力が高まった。デザインの力でクルマをエンターテインメントの領域まで引き上げることを日産自動車は目指している。

日産自動車のデザインプロセス

UEを導入したムービー制作

ムービー制作は、車両データの提供を受け、シーンのデザインからモデリング、ライティング、アニメーション、カメラワーク、コンポジット、サウンドまで1人で担当する。通常、1ヶ月半をかけてひとつのコンテンツをつくり上げるが、「2週間でつくってほしい」というような要望に応えるために、様々なライブラリを用意している。

クルマの塗装をUEで再現

デザイン検討をデジタルで行うにあたっては、色と質感の再現性も非常に重要だ。そこで、UE上ではインテリアとエクステリアを合わせて250種類ほどのマテリアルを用意している。

CADデータの自動コンバートシステム

デザインプロセスをスムーズに進めるため、同社ではモデラーがAliasを使用して制作した車輌モデルのCADデータを自動的にポリゴンモデルに変換するシステムを開発している。

「モデラーが最新のモデルをアップロードして、自動的にポリゴンにコンバートしたり、ムービーとして書き出すことができます。ターンテーブルなど、デイリーの確認に使用するコンテンツは自動化システムで対応し、イベント向けなどのスペシャルなムービーはCGチームで制作するなどの使い分けをしています」(岩元氏)。

-

▲自動化システムで作成される動画の一種。現在は自動生成できるのはVREDを使用した4K映像だが、UEを使用した24K映像の自動生成システムも開発中とのこと -

▲エモーショナルな映像を使う一方、冷静な評価が必要なときにはターンテーブルを使う。複数台並べると端が歪んでしまう場合は、視点を後ろに下げてそれぞれの歪みを少なくして、正しく見える範囲が広く設定されるように個別の対応をしている

-

▲インテリアの映像 -

▲ポリゴンに変換されたデータはUEやVRED、または他のレンダリングツールなどに読み込み、マテリアルをアサインする。シルバーならばシルバーのマテリアルがきちんとUEにアサインされる

24K映像のプレビュー環境

CGWORLD 2024年6月号 vol.310

特集:ローポリから始める3DCG

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2024年5月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_園田省吾 / Shogo Sonoda(AIRE Design)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada