ポリゴン・ピクチュアズ(以下、PPI)では常時複数のプロジェクトが進行しており、それらの生産プロセスを管理するパイプラインシステムは、10年以上の期間をかけて改善され続けてきた。その変遷とクラウド化に向けた取り組みを、Amazon Web Services(以下、AWS)の菊地 蓮氏に深掘りしてもらった。なお、本記事は全3回に分けてお届けする。

関連記事

パイプラインの開発と運用に、18人のエンジニアが従事

菊地 蓮氏(以下、菊地):私は国内外のスタジオでCGスーパーバイザーやアーティストを約20年間務めた後、手を動かすCG制作の現場からは少し離れて、今はAWSでクラウドサービスの開発や導入支援に携わっています。PPIのパイプラインには以前から興味をもっていたので、今日は様々な角度から質問させていただきます。まずはパイプライン開発における皆さんの役割を教えてください。

菊地 蓮 氏

Senior Visual Computing Specialist/Amazon Web Services

秋山知広氏(以下、秋山):PPIのパイプライン開発はテクノロジー&ショット部が担っており、私はそこの部長として、パイプライン開発を統括しています。

秋山知広 氏

テクノロジー&ショット部 部長/ポリゴン・ピクチュアズ

新島太佳人氏(以下、新島):私は副部長として、秋山の下でパイプライン開発の設計と管理をリードしています。

新島太佳人 氏

テクノロジー&ショット部 副部長/ポリゴン・ピクチュアズ

如月パベル氏(以下、パベル):私はテクニカルディレクター(以下、TD)のグループのリーダーとして、パイプラインの運用や機能拡張を担っています。入社したのは2019年で、この3人の中だと一番社歴が短いです。

如月パベル 氏

テクノロジー&ショット部 テクニカルディレクター/ポリゴン・ピクチュアズ

菊地:TDグループの人数は?

秋山:6人です。TDグループとは別に、パイプラインのコア部分を開発する技術研究開発グループもあって、12人が所属しています。さらにエフェクトを担うテクニカルアーティスト(以下、TA)のグループと、インフラまわりを担うシステム部も別にあるので、テクニカル系のスタッフの人数は国内屈指だと思います。

菊地:そんなにいるんですか。技術研究開発というのは、つまりR&Dですよね?

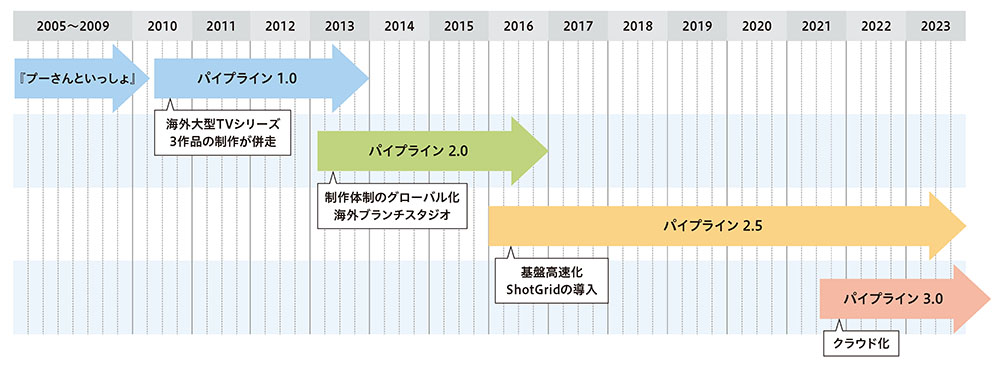

秋山:そうです。機械学習のR&Dをやっていた時期もありましたが、今はパイプライン 3.0の開発に注力しています。PPIのパイプラインは2010年に1.0の運用が始まり、現在はほとんどのプロジェクトで2.5を使用、3.0を使い始めたプロジェクトもいくつか動いているという状況です。ようは2.5から3.0に移行している最中ということです。

菊地:工程単位ではなく、プロジェクト単位で移行するんですか?

新島:2.5と3.0はまったく異なる設計で互換性がないので、新規に始まるプロジェクトから3.0に移行させています。2.5はすでにメンテナンスモードに入っており、エンジニアひとりだけでサポートしています。2.5はMayaだと2018まで、Pythonも3以上はサポートしていないので、積極的に移行させていく必要があるのです。

秋山:年内に終わるプロジェクトであれば慣れている2.5を使っても良いですが、息の長いプロジェクトは3.0でお願いしますという感じで、状況を聞きながら判断しています。

菊地:そのあたりはトップダウンで「これは3.0、これは2.5」って決めるんですか?

秋山:ですね。じゃないと変わらないので。

菊地:ですよね(笑)

パイプラインシステム開発の変遷

初の海外大型TVシリーズを機に、パイプライン開発に着手

菊地:1.0から現在にいたるまでの、開発の変遷を聞かせてください。どんな経緯があって3.0が設計されたのか、興味があります。

新島:パブリッシュに近いシステムを最初に導入したプロジェクトが『プーさんといっしょ』(ディズニーのTVアニメシリーズ。以下、『プーさん』)でした。PPIのパイプライン開発ではパブリッシュを最重要視しており、ある工程から次の工程にデータを渡す際には、必ずパブリッシュを行います。ここで自動的にデータを検品し、正しいファイル名にしたり、データを加工したりすることで、制作の効率化を図っているのです。

秋山:『プーさん』のスタッフ数は50人くらいで、エンジニアは2〜3人だったと思います。それ以前から、eST1(リギングシステム。詳しくはこちらの記事を参照)を開発した冨樫正樹さんがディレクトリ構造やファイル名などのルールを決めて、アセット管理をしてくれていましたが、ツール群はまだ整備できていなかったんです。ところがPPI初の海外大型作品だった『プーさん』は、従来のマンパワー頼りのやり方では到底終わらず、品質も維持できないことが明白でした。「生産性を25%アップさせる、"アタック25" を実施します!」という大方針が掲げられ、初めてパイプラインを構築し、データベース(以下、DB)やツール群を整備したんです。

新島:DBとPHPを使ってWebアプリ風のタスク管理ツールをつくっていました。MayaのGUIからDBにアクセスできるようになっていて、アーティストがボタンを叩くとプロダクション・マネージャーが割り振ったタスクが画面の上から落ちてくるんです。

菊地:文字通りタスクが降ってくる(笑)

新島:割り振られたタスクを皆がひたすらこなして、生産性25%アップに挑みました。最後の方は、会社に来て、タスクが降ってきて、消化して、誰とも話さず帰る、みたいなことも可能になっていました(笑)

菊地:海外のようなシステムですね。

新島:『プーさん』やその後のパイプライン 1.0の時代は、「スクリプトを書けるから」という理由でリガーがツール開発を担うケースが多かったです。冨樫さんもリガーだし、私自身もリガー出身なんです。

菊地:伝統的にパイプライン開発はリグを中心に考えることが多いですよね。工程間のデータの受け渡しが頻繁に発生するし、つくりが複雑で環境依存が激しいから。

秋山:そうです。リグが成立すれば、ほかはなんとかなるんですよ。

菊地:一番難しいのがアニメーションまわりのデータフローなので、リガーがツール開発を担うというながれはすごく理解できます。

新島:『プーさん』の後、海外大型TVシリーズである『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』、『トランスフォーマー プライム』、『トロン:ライジング』の3作品の制作が併走することになって、汎用的に使える本格的なパイプラインの開発と、ワークフローの標準化に着手しました。そうして生み出されたのがパイプライン 1.0です。当時は制作部の部長を村本浩昭さん、テクノロジー部の部長をレオ・ホロヴィッツさんが務めており、冨樫さんが『プーさん』時代に設計した基盤を引き継いで社内に根づかせました。スクウェアUSA ホノルル・スタジオ(以下、スクウェアUSA)のパイプラインの思想を踏襲したと聞いています。この時代には7〜8人までエンジニアが増えていましたね。

菊地:スクウェアUSAのパイプラインは海外のスタジオにも大きな影響を与えたと聞いています。特に閉鎖後は当時の海外大手スタジオに多くのスタッフが移籍したため、スクウェアUSAに近いデータマネジメントのパイプラインが増えたとか。

新島:当時は日本でも、帰国したスクウェアUSAの人たちがパイプラインを広めていましたよね。PPIもその影響を色濃く受けていて、モデルの命名規則は今もスクウェアUSA仕様です。

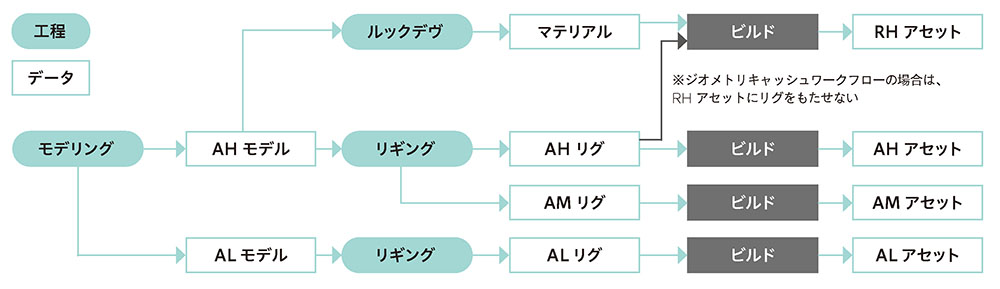

PPIにおける、一般的なアセット制作のワークフロー

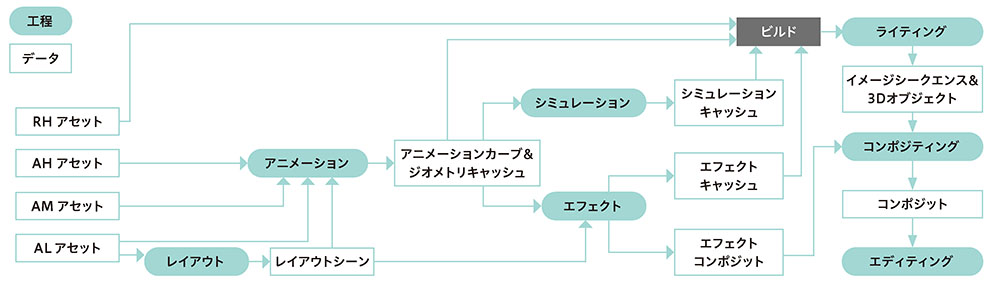

PPIにおける、一般的なショット制作のワークフロー

「プロダクションでは堅牢性・可用性・効率性を重視しており、1. 工程間のシームレスな連携、2. ヒューマンエラーやデータエラーの防止、3. 単純作業の自動化、4. プロジェクトの規模に合わせたスケーリング、5. 進捗状況の見える化の実現、を目指しています」(新島氏)。

制作体制のグローバル化に伴い、パイプライン 2.0を開発

秋山:パイプライン 1.0は社内でプロジェクトを回すために開発したもので、社外スタジオとデータを共有する際にはFTPを使っていました。しかしマレーシアに合弁会社(現、Polygon Pictures Malaysia Sdn Bhd。以下、PPI Malaysia)を設立し、『シドニアの騎士』のプロジェクトを開始したあたりからパイプライン 2.0に乗り換え、データ共有のしくみを一新しました。

新島:日本やマレーシアに加え、中国、インド、タイのスタジオとも協業することになり、社外スタジオでのプロジェクト開始までにかかる時間と、データや情報の共有にかかる時間の削減、セキュリティ面も考慮した安全性の確保などが求められるようになったんです。1.0の時代には、社外スタジオの中にPPIと同じパイプラインを構築するために、大量のスクリプトやマニュアルを渡してサポートする必要がありました。それでもデータを同期できるようになるまでに3ヶ月くらいかかっていたので、この問題を解消する必要に迫られたのです。パイプライン上でインターネットを介して簡単にデータを共有できるしくみをつくるには、設計から抜本的に変更する必要があったので、フルスクラッチで開発しました。

菊地:中国とデータをやり取りするのは大変じゃないですか?

新島:すごく厳しいファイアウォールやデータの検閲があるので、中国だけ妙に遅い、といったことはありました。それでも平均すると1〜3日程度でデータを共有できるようにはなりました。

秋山:2.0の設計は新島が担当し、ピーク時にはエンジニアが15人くらいまで増えました。その後はやや減少したのですが、3.0の開発開始と共に再び増加して現在の人数になっています。最近はエンジニアの新卒採用も行うようになりました。

菊地:どういう勉強をしてきた人を採用するんですか?

秋山:これまでに大学や大学院のCG系の研究室から3人採用しており、研究内容は全員バラバラです。

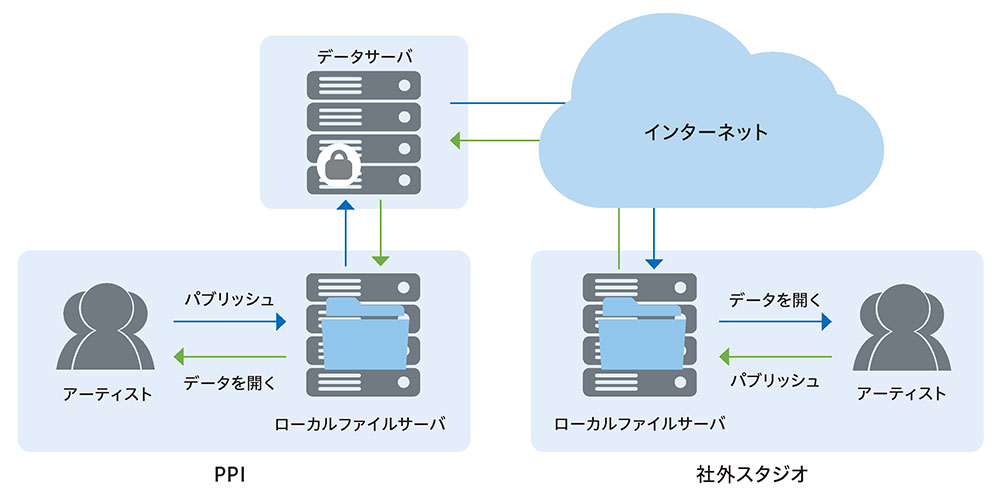

パイプライン 2.0開発時に構築した、PPIと社外スタジオとのデータ共有のしくみ

「ローカルファイルサーバのデータを、データサーバに格納する際には、パスを置換したり、大きなデータは圧縮したりすることで、同期しやすい状態に加工する処理を挟んでいます。ローカルファイルサーバには制作途中の作業データも入っていますが、それはデータサーバには格納しません。つまり2種類のサーバに、完全に同じデータが入っているわけではないのです。社外スタジオにショットのアニメーションなどを依頼する際には、アニメーション用アセットの最新データだけを共有しています。パブリッシュされたデータはメタデータだけ先行してデータサーバに同期されるので、データ本体が同期されなかった場合のエラーを検知して報告する管理アプリなどもつくりました」(新島氏)。データのバックアップにはDell PowerScale(旧製品名:Isilon)を使っており、インフラ側でタイムスタンプを基に管理するしくみになっている。プロジェクト終了後は、データサーバからLTOテープにマスターデータを移行させ、アーカイブ化している。

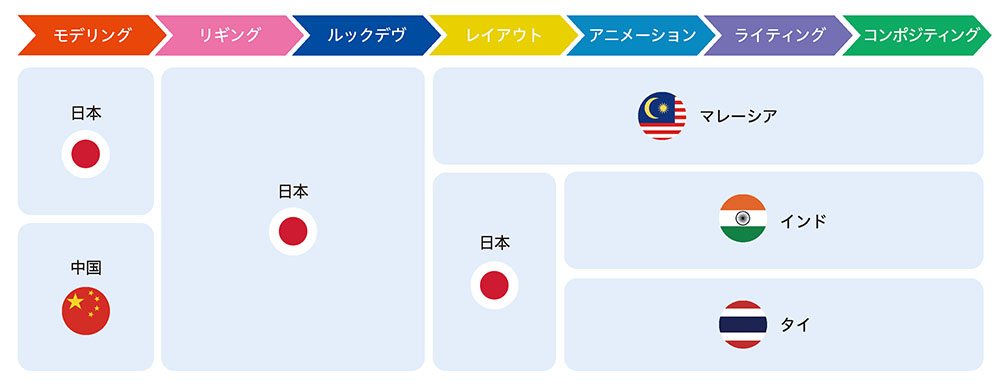

パイプライン 2.0開発時に実現した、制作体制のグローバル化

「パイプライン 2.0の時代から、PPI Malaysiaにアセットを渡してショットのアニメーションを依頼したり、PPIでレンダリングしたイメージシークエンスを渡してコンポジティングを依頼したりしていたので、データのやり取りは頻繁に発生していました。大きなデータはどうしても同期に時間がかかるので "同期中です" "PPIに届きました" といった進捗状況を表示する管理アプリもつくりました。同期にかかる時間はまったく変わらないのですが、状況が明示されると安心するようで、スタッフには好評でした」(新島氏)。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.302(2023年10月号)

特集:ポリゴン・ピクチュアズ40周年をふり返る

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年9月8日

INTERVIEWER_菊地 蓮/Ren Kikuchi(Amazon Web Services)

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota