ポリゴン・ピクチュアズ(以下、PPI)では常時複数のプロジェクトが進行しており、それらの生産プロセスを管理するパイプラインシステムは、10年以上の期間をかけて改善され続けてきた。その変遷とクラウド化に向けた取り組みを、Amazon Web Services(以下、AWS)の菊地 蓮氏に深掘りしてもらった。なお、本記事は全3回に分けてお届けする。

関連記事

プリプロや制作管理の機能を強化したパイプライン 2.5

新島:2.0を使っていく中で「海外スタジオとのデータ共有にかかる時間をもっと短縮できないか?」という要望がスタッフから上がるようになったので、2.5では基盤の高速化を行い、2016年から運用を始めました。例えば様々な設定ファイルをサーバにキャッシュしたりして、データをマルチに、よりエレガントに同期できるようにしました。

秋山:プロダクションのタスク管理のためにFlow Production Tracking(旧 ShotGrid。以下、Flow PT)を導入したのも2.5からでしたね。プリプロダクション(以下、プリプロ)から担当するプロジェクトが増え、マネジメントや制作管理手法のレベルアップが求められたのに伴い、パイプラインへの要求も変化していったのです。データをパブリッシュしたら、Flow PTのステータスが自動的に変わるしくみなどを構築していきました。

菊地:Flow PTの導入前は、どうやってタスクを管理していたんですか?

新島:FileMakerで管理ツールを自作していました。「こんなに使い倒している会社は見たことがありません!」と驚かれて、FileMakerのアワードで表彰されちゃったんです(笑)。でもFlow PTみたいな機能をFileMakerで再現するために、かなりの労力をかけていたので「そろそろ潮時かな」と思って切り替えました。

菊地:アセットやショットのデータ管理もFlow PTのDBで行なっていますか?

新島:Pizmoという独自のDBを、MySQLで構築しています。パブリッシュされたデータはPizmoに格納されるようになっており、バージョン管理もここで行なっているんです。その上でPizmoとFlow PTを連携させ、後者には制作管理のスタッフが必要とする情報やデータだけを共有しています。

菊地:レビューツールも自作ですか?

新島:プリプロ用にPPI Pinoco、プロダクション用にPPI Reviewというレビューツールを自作しています。

菊地:DBもレビューツールも最近は様々なものがサードパーティなどから提供されていますが、基本的には自分たちにとって手触りの良いものを自作する方針なんですか?

新島:開発に大きな労力を要するのであれば、サードパーティのものを自分たち用にカスタマイズして使うと思います。でもレビューツール程度であれば「イチからつくった方が早いよね」という話になりますね。例えばPPI Pinocoはアップロードされた画像や動画のサムネイルをグリッド状に並べてステータスを表示したり、ノート(修正指示)を追加したりできるようにしているだけなので、大きな労力はかかっていません。

プリプロダクションのワークフロー

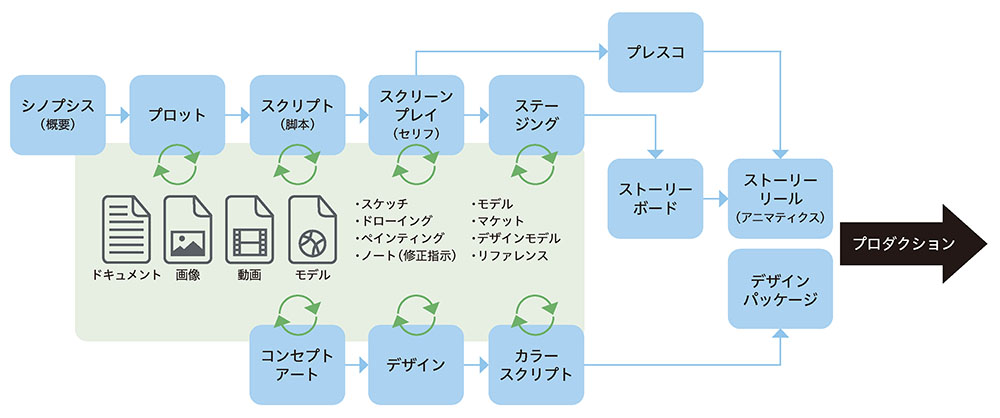

「現在はプリプロ・プロダクション・ポストプロダクションのほとんどの工程(オフライン編集とサウンド制作は除く)に対応できるシステムを構築しています。プリプロでは柔軟性・イテレーションの担保を重視しており、1. 試行錯誤できる、2. 多くのバリエーションから検討できる、3. 可能な限り全てのアイデアを記録できる、4. ボツ案も残しておける、5. カオスになりがちなデータを整理できる、システムを目指しています」(新島氏)。

完全なクラウド化を目指し、パイプライン 3.0を開発

秋山:パイプライン2.5は過去最長の8年間運用を続けてきて、しっかり社内に根づいていますが、今は3.0を鋭意開発中です。

新島:2.5まではPPIの社内のデータサーバにマスターデータが格納されており、そこに国内外のスタジオがアクセスする設計になっていました。パブリッシュ時には毎回データサーバを経由するので、例えばPPI Malaysiaにレイアウトからコンポジティングまで一括で依頼している場合でも、次の工程に進む度にPPIのデータサーバとの同期が必要で、非効率ではあったのです。3.0ではここを改善したいと思っていて、最終的には完全なクラウド化を目指しています。ようはAmazon Nimble Studioに近いイメージですね(笑)

菊地:まさに僕はクラウド屋さんなので、その話を始めると止まらなくなります(笑)

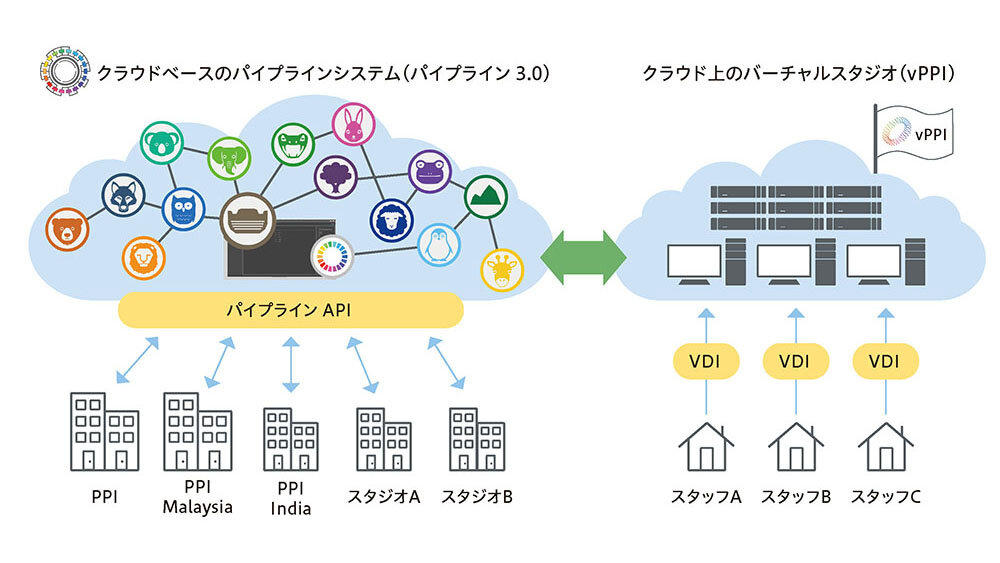

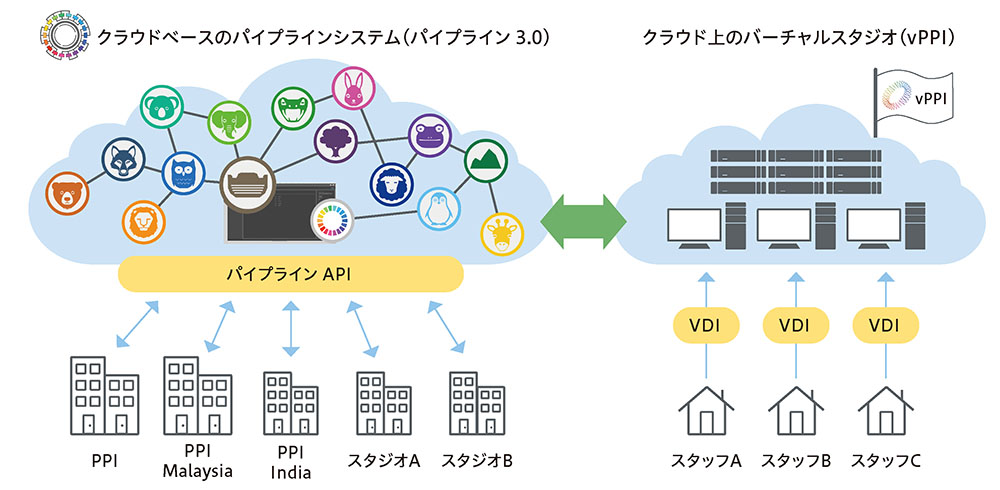

新島:コロナ禍以前からロケーションに囚われずに働けるしくみや、より柔軟にスケーリングできるしくみの必要性も感じていて、3.0の開発をスタートさせたという背景があります。3.0ではPPIを含む全てのスタジオが、パイプライン APIを使ってクラウド上のデータサーバからデータをダウンロードする設計を目指しています。その先の未来では、マスターデータを含む全ての制作データをクラウド上のサーバだけに格納し、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)でスタッフの端末画面に表示させるバーチャルスタジオ(vPPI)を実現させたいです。

菊地:つまり全てのデータをクラウド上だけで完結させ、ローカルには落とさない設計ということですね?

新島:そうです。それが最終的な夢ですね。

菊地:面白いですね。時代のながれと進化を感じる話です。僕らもまったく同じ未来を目指して戦略を練っています。

秋山:必然のながれだと多くの人が言いますね。今は通信料やセキュリティの問題がありますが、いずれ解消されると思います。

新島:3.0の運用を開始した後、一瞬だけ完全なクラウドベースにしたんですが、円安の影響もあって通信料がすごいことになってしまい、経営陣が時期尚早と判断しました。今は先々でのクラウド化を視野に入れつつ、モダンなパイプラインとワークフローをアジャイル開発しています。

菊地:AWSの場合、数年前までオンプレミスよりだいぶ高いコストがかかっていたのですが、最近は落ちてきているので、コスト高を使い勝手で吸収できるステージにそろそろ入ってきたなと感じています。ちなみにPPIはTPN(Trusted Partner Network/アメリカ映画協会のセキュリティ基準)の認証を受けているのでしょうか?

新島:それを受けないと、発注してくれないクライアントもあるので準拠しています。

菊地:さすがですね。国内で準拠しているスタジオは少数だと思います。歴代のパイプラインに対する、アーティストの反応はどんな感じでしたか? 彼らの働き方を縛る部分も確実にあったと思うので、どう折り合いをつけてきたのか気になります。

新島:1.0の導入時には、例えばパブリッシュしたアニメーションデータの全フレームにキーを打ち、ジンバルロックしないようにフィルタをかける処理を自動的に挟んだら、「なんでデータを加工するんですか?」ってすごく嫌がられました。データを勝手に編集されたり、ファイル名を矯正されたりすることへの拒否反応が最初の頃は強かったです。2.0のときには逆に興味をもってもらえず、先行リリースしたものの、半年くらい使われませんでした(笑)。実際に2.0で運用するプロジェクトが走り出した瞬間にブワッと意見が噴出して、特にデータを同期するしくみが不評でしたね。1手順で済んでいたものが2手順に増え、同期の時間も必要になったので「このパイプラインだと、納期に間に合いません!」って言われました。

菊地:僕も近いことを言われた経験があります(笑)。やり方を変えたり、ツールのUIを変えたりすると、面倒くさがられますよね。

新島:「前とやり方がちがう。同じにしてほしい」と言われることは多々ありますが、僕個人はあまり気にしないです。この業界にいる限り、新しいやり方はどんどん生み出されていくので、それを拒絶するのは良いことではないし、今の時代に合ったやり方に変えていくことが必然だと思っています。とはいえ前のバージョンがあると、なかなか次のバージョンに興味をもってもらえないので、2.5あたりからは社内向けの広報活動にも力を入れるようになりました。リリースノートを出したり、「テクノロジー新聞」と題した社内向けのメールマガジンでツールの便利な機能を解説したりといった感じです。全員ではないですが、中には活用してくれる人もいて、一定の手応えは感じました。

パベル:忙しい中で新しいことを覚えるのは大変ですからね。それでも新しいパイプラインやツールを使ってもらうために、アーティスト向けと、制作管理向けに、それぞれのメリットを解説するスライドをつくったりしています。パイプラインの運用においては、ツール開発と同じくらい、ユーザーへのプレゼンテーションが重要です。

パイプライン 3.0による新たなワークスタイル

「通信料やセキュリティの問題が解消されるまでは、社内のサーバを使いつつ、足りない部分をクラウドで補うハイブリッドの運用が業界の主流になると思います。クラウド上のサーバの場合、データをダウンロードする度に通信料が発生するので、プロジェクトが終わってみないと全部でいくらかかるのか判明しません。特に経営陣にとっては、そこが大きなネックなんです。セキュリティに関しては、大手のクラウドベンダーはどこもTPNに準拠しているので、データを保存するだけなら海外の厳格なクライアントからも問題視されることはありません。しかしクラウド依存の各種サービスがTPNに準拠しているかどうかは別問題なので、個別に確認する必要があります。TPNでは基本的にオンプレミスを推奨しているので、スタッフがサーバ内のデータにアクセスするときには、社内外を問わずVPNを使うしくみにしています」(新島氏)。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.302(2023年10月号)

特集:ポリゴン・ピクチュアズ40周年をふり返る

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年9月8日

INTERVIEWER_菊地 蓮/Ren Kikuchi(Amazon Web Services)

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota