2025年1月に公開された、映画『室町無頼』。室町時代中期の1461年を舞台に、大飢饉と疫病に苦しむ民衆を救うために日本史上、初めて武士階級として一揆を起こした蓮田兵衛(はすだひょうえ)の活躍を描いた時代劇アクション作品である。多彩な作風で知られる入江 悠監督が時代劇を新感覚のアクションエンターテインメントに仕上げた本作、その画づくりにおいても長回しアクションシーンのプリビズ制作にボリュメトリックキャプチャを用いるなど、新たな手法が積極的に取り入れられた。本稿ではVFX制作をリードした東映アニメーション中核スタッフへのインタビューを通して、HoudiniとUSD(Solaris)を全面的に採用したエンバイロンメント制作を紹介する。

Amazon Prime Videoにて5/2(金)より独占配信

原作:垣根涼介『室町無頼』(新潮文庫刊)

監督・脚本:入江 悠

音楽:池頼 広/企画プロデュース:須藤泰司/プロデューサー:栗生一馬、北岡睦己/キャスティングプロデューサー:福岡康裕/音楽プロデューサー:津島玄一/ラインプロデューサー:中森幸介、福居雅之/宣伝プロデューサー:蓬田 智/撮影:大塚 亮/照明:杉本 祟/録音:古谷正志/美術:松﨑宙人/装飾:極並浩史/編集:佐藤 祟/アクション監督:川澄朋章/殺陣:清家一斗/キャラクターデザイン:荒木里江 秋月洋子衣裳:古賀博隆ヘアメイクディレクター:酒井啓介美粧:大村弘二スケジューラー:西山太郎助監督:西片友樹/VFXスーパーバイザー:野口光一/スーパーヴァイジングサウンドエディター:勝俣まさとし/スクリプター:山下佳菜/プロダクションマネージャー:森 洋亮/製作管理:福島一貴/プロダクション統括:小嶋雄嗣

製作プロダクション:東映京都撮影所/製作幹事・配給:東映

© 2016 垣根涼介/新潮社 ©2025「室町無頼」製作委員会

クオリティを高めつつ、ショットワークにおけるカットバイでの調整にも対応できるワークフローを求めて

本作のVFXスーパーバイザーを務めた野口光一氏(東映アニメーション)によると、映画『室町無頼』プロジェクトは6年ほど前から企画が進んでいたという。

VFXスーパーバイザー 野口光一氏:

シナリオ段階から参加しました。主演キャストの方々や入江監督のスケジュールなどとの兼ね合いでクランクインは2023年になりましたが、企画の当初から室町時代の京都という現存していない背景をどのように描くのかが、大きなチャレンジになりました。

七重の塔をはじめとする背景制作に加えて、クライマックスで描かれる長回しアクションを一番の見せ場にしたいというリクエストも監督からいただきました。そこで、背景制作については鎌田くん(匡晃氏、東映アニメーション VFXスーパーバイザー)にまかせて、自分はVFXの全体的な監修とアクションシーンなどカメラワーク(ショットワーク)に関わる部分を担当することにしました。

VFXスーパーバイザー 鎌田匡晃氏:

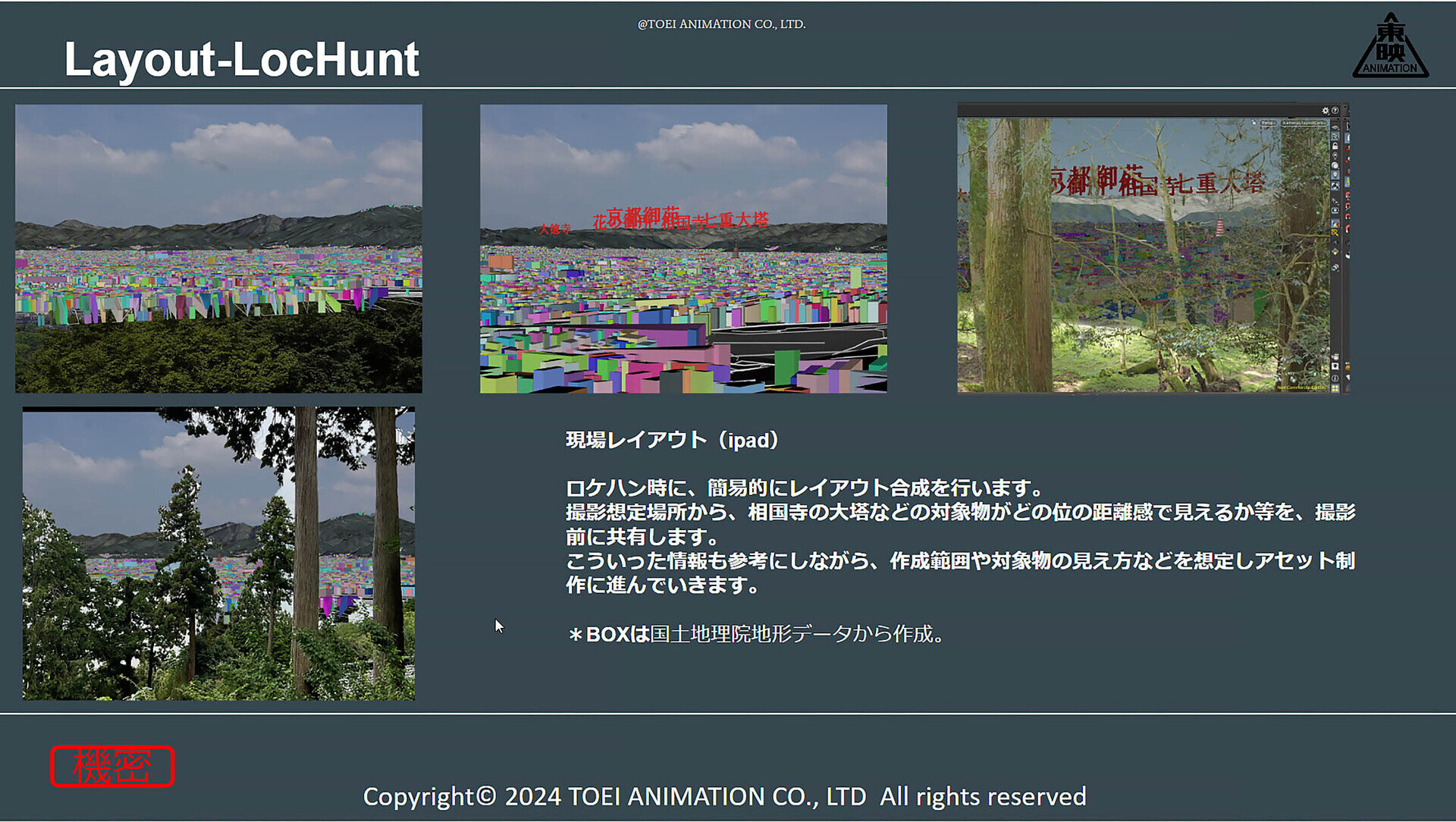

劇中には山の上から京都の街並みを捉えたロングショットが登場するなど、建物や自然物を含めて膨大な物量のアセット作成が求められました。

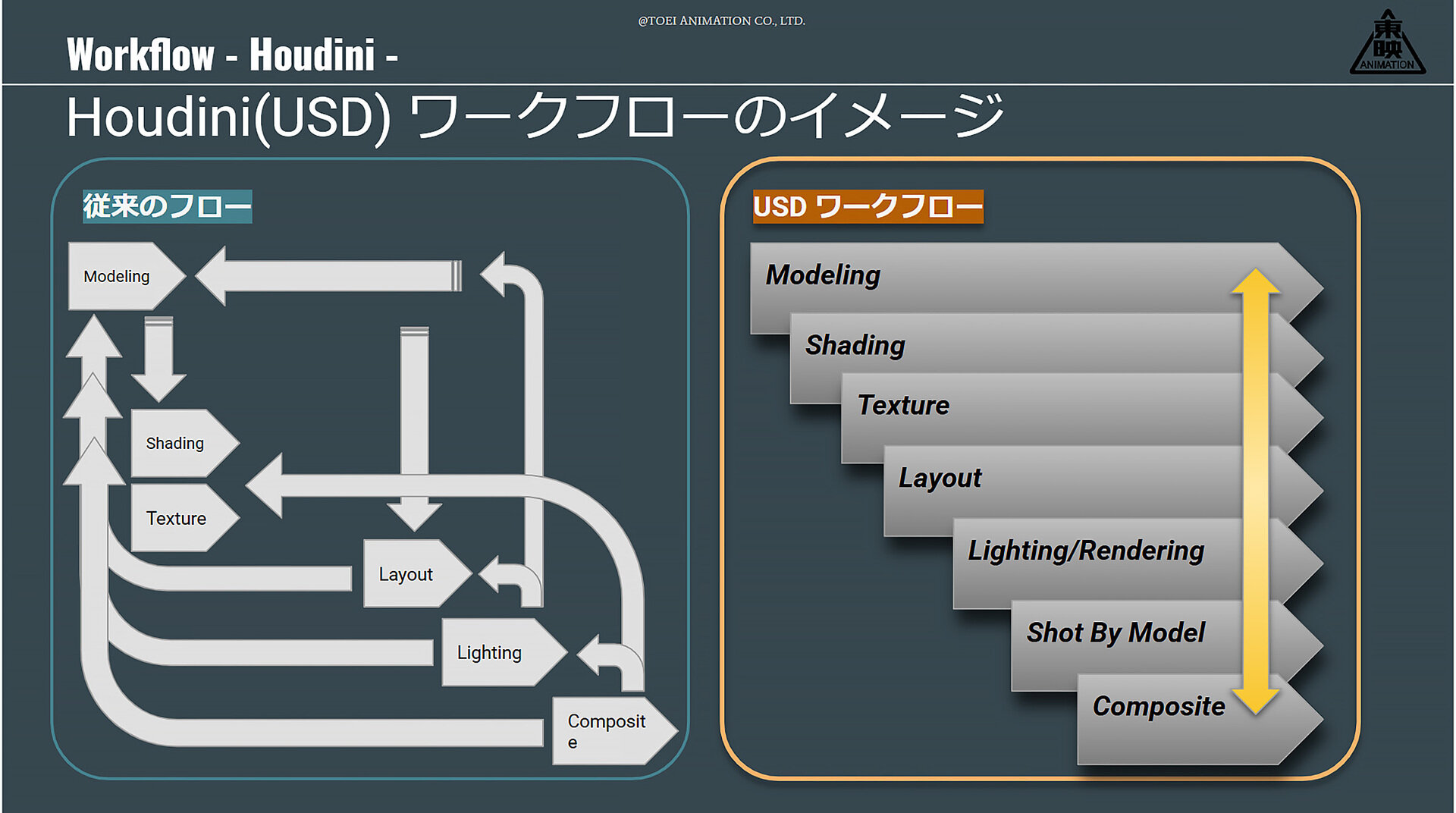

従来のワークフローでは、背景シーンを構成する各種アセットをルックデヴまで終えたHighモデルに差し替えた状態でレンダリングしないと完成イメージを把握できないため、監督や各SV等へのチェックを段階的に進めていく必要がありました。そのため、後工程でモデルアセットやレイアウトに対する修正作業などが発生した際の作業工程のロールバックによる作業コストが増えがちでした。

また、レイアウト作業とモデル制作を同時並行行うことも難しく、シチュエーション制作の段階に入ると分業しづらくもありました。

そこで本作の背景制作では、<1>アセット単位での修正を可能にする、<2>アセット制作とレイアウトを同時並行で行える、<3>協力会社との連携のしやすさ(使用ツールを限定しない)……という3点を実現するために、HoudiniとUSDを主軸としたワークフローを構築しました。

——USD(Universal Scene Description)は、2012年にピクサー(Pixar Animation Studios)によって開発され、2016年にオープンソース化された3Dコンテンツ作成のためのフレームワークである。汎用性と互換性の高さから、異なる企業間での共同作業を効率良く行うことが可能であり、数十億単位のポリゴンデータを持った複雑なシーンも効率的に管理することができる。そのため、映像制作やゲーム開発、デザインビジュアライゼーションなど様々な分野で導入が進んでいる。ツールとしてもHoudiniをはじめ、BlenderやMaya、Substance 3Dシリーズ、Unreal EngineやUnityなど主要ツールが対応済みだ(※詳しくは公式サイトを参照)。

SNSでも話題となった作り込まれた室町時代の世界観や、一揆シーンのセットエクステンションや群衆シミュレーション、長尾謙杜が演じた棒術の達人・才蔵のワンカットアクションを実現する上でプリビズ作成にボリュメトリックキャプチャーが用いられたことなどが紹介されている

HoudiniのSolarisを用いたUSDベースのワークフローについては、以前から注目していたという。

鎌田氏:

『室町無頼』では、ベースとなる京都の全景をはじめ、カットバイのBGを含め15ステージほど作成しました。最終的なVFXショット数は638に達しました。制作途中にオミットになったショットを含めると700カットほど制作していたと思います。

これだけの物量の背景制作にHoudini+USDというワークフローを導入したのは初めてでしたが、TVCMなどの短尺の案件で部分的に導入してきたことで確かな効果を実感していましたし、各種検証も実施済みだったので導入への道筋もスタッフ間で共有できていました。USDをネイティブに扱えるSolarisが実装されたことが大きかったと思います。

——Solaris はルックデヴ、レイアウト、ライティングのためのツール群と環境であり、アセット開発から最終レンダリングまで、USD を元にしたシーングラフ(3DCGにおいて描画に必要な要素を管理するためのデータ構造)を提供する。国内のプロジェクトでは、Megalis VFXがCG制作をリードしたNetflix『ONI ~ 神々山のおなり』が知られている。

背景制作をリードしたのは、エンバイロンメント・スーパーバイザーを務めた野村 潤氏。USDファイルを扱うにあたってのデータ階層や作業の進め方などの設計や仕様などを野村氏が中心となり決めていったという。

エンバイロンメント・スーパーバイザー 野村 潤氏:

元々はMayaで背景制作を行なっていましたが、プロシージャルで構築されていることに大きな可能性を感じて数年前からHoudiniを使っています。

習得するまでに相応のコストが必要ですが、一通り扱えるようになると非破壊で様々な調整や作り替えができること。より多くのイテレーションを回すことができます。

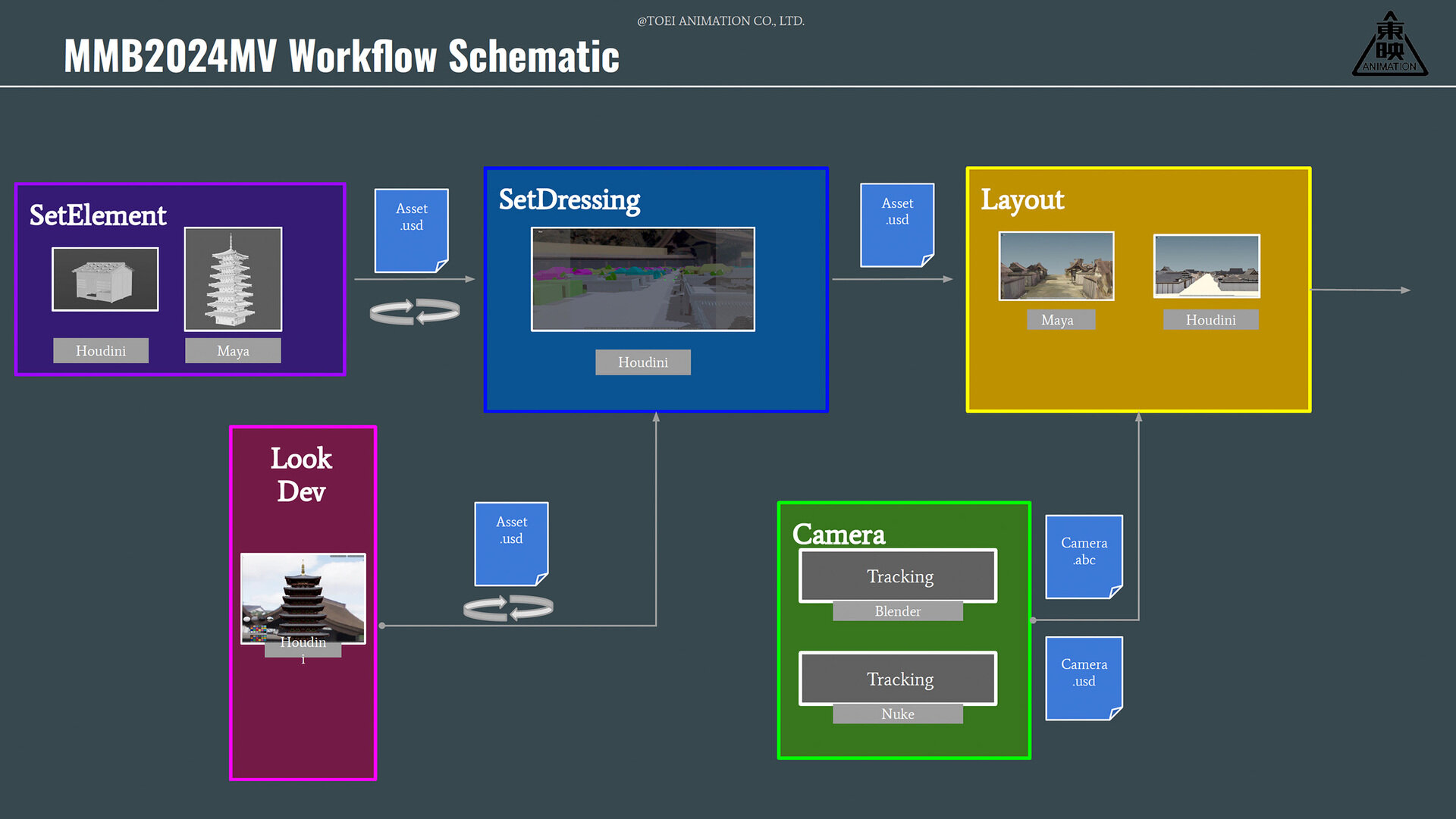

今回、背景アセットのモデリングは、社内のモデラーと協力会社さんにお願いしました。モデリング作業はMayaとHoudiniで行われ、作成したモデルアセットやフォトスキャンデータなどはUSDを採用したことで、効率良く各工程へデータの受け渡しを行うことができました。

野口氏:

入江監督は当初から荒廃した世界を描くことにこだわっていました。そこで屋外シーンでは、煙や土埃が立ち込め、風が強く吹くシーンが多くなりました。つまり、背景セットにはそうしたアニメーションやシミュレーションへの対応も求められたわけです。

鎌田氏:

撮影現場では、ジェットファンが回っていることや砂塵を蒔くことが多くありました。そのため、本制作では樹木を揺らす可能性や任意の場所に煙の表現を追加していくことが多くなることが予想されました。また、当時の景観や建築物に関する資料も少なかったので、制作を進めていきながら監督が求めるイメージに近づけていく必要もありました。

そのためにも先ほどお話ししたように、後工程でも1アセット単位での修正作業が行えるワークフローを構築することを最も重視しました。

野村氏:

背景アセットの制作では、協力会社さんに建物1棟単位でモデリングからルックデヴまでの作業をお願いしました。協力会社さんにはMaya+Arnoldで作業をしていただき、Mayaシーンファイルで納品してもらいました。

納品データをHoudiniに読み込む際は、半自動的にMaterialXとUSD形式に変換するためのHDAを作成しておいたので大きな問題は起きませんでした。微調整を行う必要はありましたが、MaterialXも標準的なPBRベースで作成していたため、効率良く作業を進めることができました。

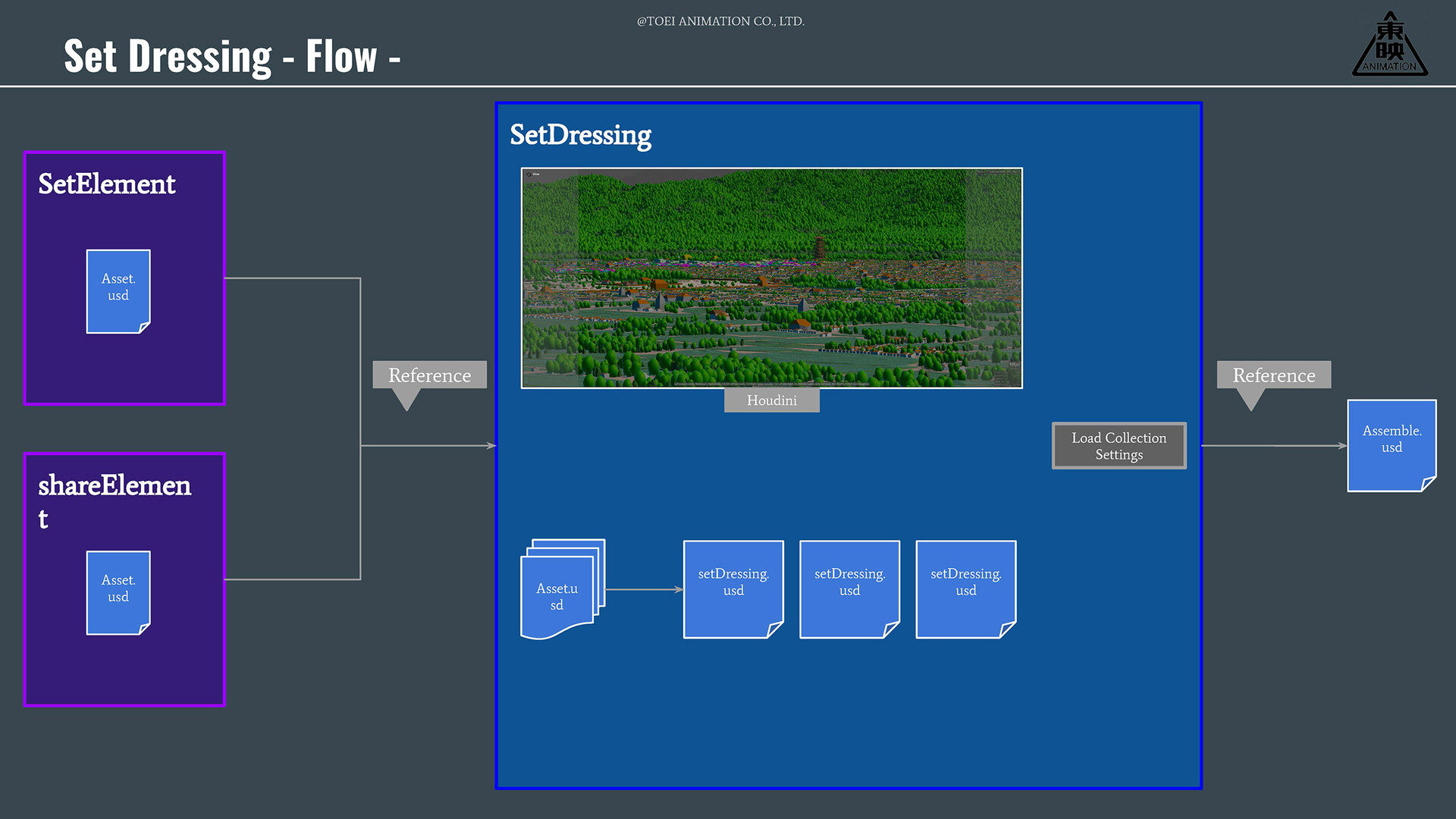

ロングショットも多く登場することに対応するべく、新たに「セット・ドレッシング(Set Dressing)」工程が設けられた。

野村氏:

1つの背景シーンを構成するアセットの数と種類が膨大だったため、1つ1つのアセットを作りながら配置するのは非効率でした。そこで背景モデルのインスタンスを配置する作業を集中して行うためのセット・ドレッシング工程を導入しました。

同時並行で作業が行われているレイアウト上での配置を、進捗に応じて部分的に差し替えて更新することができるプロシージャルなワークフローになっています。

鎌田氏:

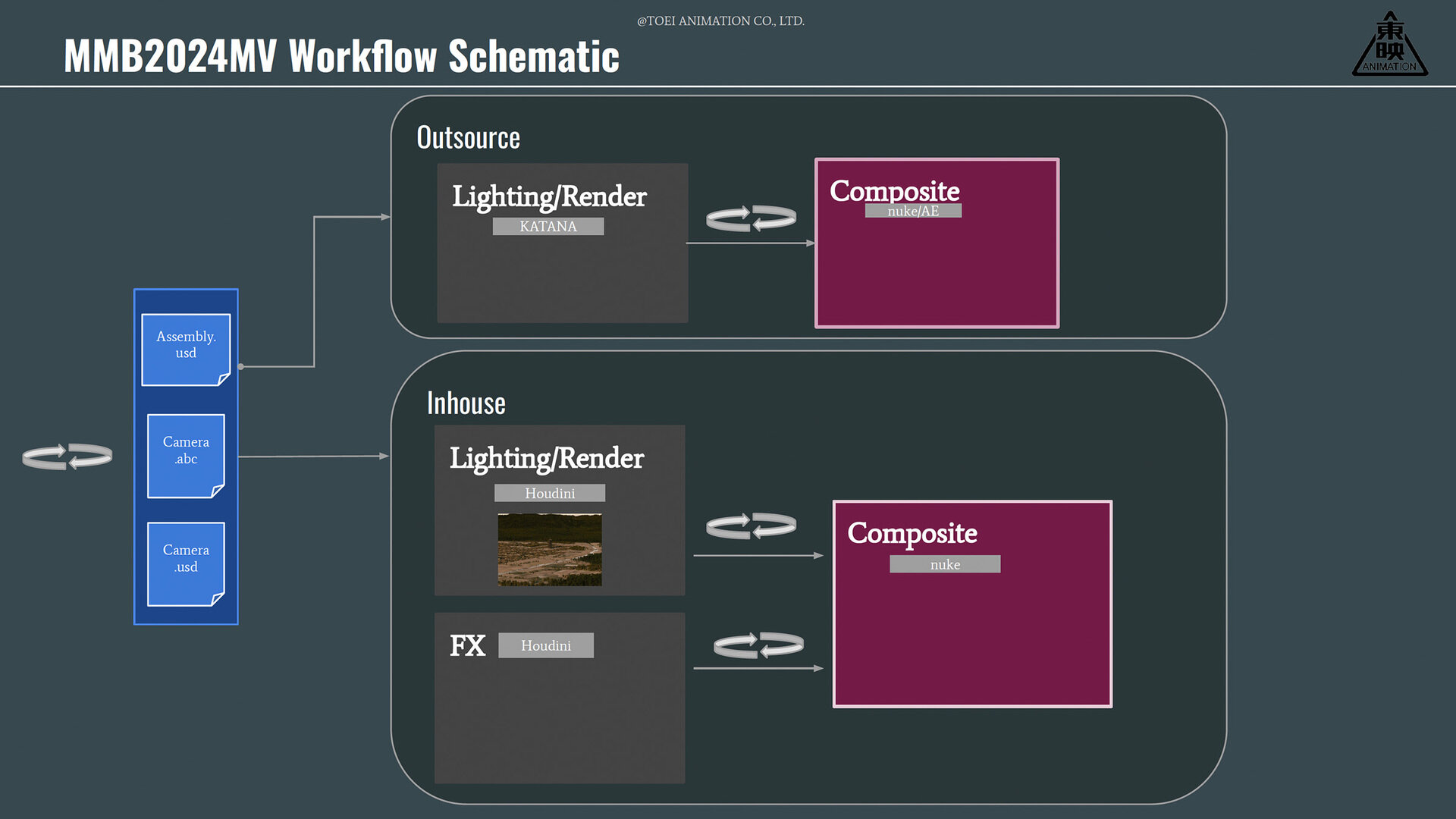

京都の全景が映るショットだと、サンプルレートを少し上げると1フレームのレンダリングに3〜4時間かかりましたが、基本的には1フレームあたりの目安を20分にして、重いショットでも1フレーム80分ぐらいに収めることができました。アーティストがマルチショットライティングをしていますが、多くの部分でHoudiniによるプロシージャルな恩恵を実感しました。

先ほど野村が「イテレーションの回数を上げることができた」と話しましたが、特にテイクワンを上げるまでの作業時間を圧倒的に短縮できたことを実感しています。

今回、各セクションのリードにはHoudiniに慣れているアーティストをアサインしています。過去の案件を通じてひと通りの検証を行なった上で臨むことができたこともあり、社内のショットワークに関しては、6〜7名で対応することができました。

今後、アニメーションなども全面的にHoudiniをベースとして制作を行うには、さらなる検証とアーティストのHoudiniの使用率が高くなることが必要だと感じています。

誤解しないでいただきたいのは、今回のワークフローを用いれば、これぐらいの制作体制で十分ということではありません。

ですが、現在のVFX制作の実状を考えると、各工程を順番に進めていくという従来のワークフローは段々と難しくなってきたと感じています。そうした意味でも、ファイナルデータを待たずにウォーターフォール型で制作を進めていくことができ、協力会社を含めた様々な環境で効率良く共同制作が行えるHoudiniとUSDには大きな可能性を感じています。

野村氏:

今回、HoudiniとUSD(Solaris)というパイプラインでやってみて、良かった点が多かったです。ですが、USDのコンポジション設計やディレクトリ構造の見直しをする必要を感じるなど、課題も残りました。

エンバイロンメント制作においてはこのSolarisを使用したワークフローをメインとして運用していけるように、現在は各種ツールや社内の制作環境をさらに整えているところです。

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito