ハリウッドをはじめとするグローバルな映画やドラマ向けVFX制作は、どのように行われているのか?

Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』を皮切りに、Scanline VFXをはじめとする 海外のVFXスタジオとの共同制作を行なっているTHE SEVENのVFXプロデューサー 赤羽智史氏が、 仕事の取り方から進め方まで、具体的にアドバイスする。

© Yoshihiro Togashi 1990年−1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

まずは知ってもらうこと。積極的な情報発信が大切

——まずはTHE SEVENにおける、赤羽さんの仕事内容を教えてください。

THE SEVEN/VFXプロデューサー 赤羽智史氏(以下、赤羽):

THE SEVENは、世界標準の映画やドラマ作品をプロデュースすることをミッションに掲げています。

世界標準とは、海外市場でも通用する面白さ、映像クオリティといった意味も含まれるのですが、グローバルなOTT向けの作品は自ずとVFXの比重が高まります。

そこでTHE SEVENには、私のようなVFXプロデューサーやVFXスーパバイザーも所属することで各作品に求められるVFXについて、制作手法やスタッフィング、実制作に協力してもらうVFXベンダー(VFXカンパニー)とのやり取りを適切に行える体制を構築しようとしています。

——赤羽さんはNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』では、VFXプロデューサーとしてScanline VFXをはじめとする6ヶ国15のVFXベンダーと、まさに世界標準のVFX制作を実際に経験されました。そこで今回は、日本のVFXスタジオがグローバル市場向けの映画やドラマ制作に携わっていくためのアドバイスをいただきたいと思います。

赤羽:

そう言っていただけるのはありがたいのですが、THE SEVENも2年ほどかけてグローバル市場向けの作品づくりの最初の一歩をようやく踏み出したところなので、まだまだですよ。

ただ、実際に海外のVFXベンダーと一緒に仕事を進めていく中で、わかってきたことがあります。今日はそうした立場から、仕事の取り方と進め方についてお話できればと思います。

赤羽智史/Tomofumi Akahane

THE SEVEN、VFXプロデューサー。2002年株式会社IMAGICA入社。2012年よりVFXプロデューサーとして日本映画のフィールドで活動。映画『翔んで埼玉』やNetflix『幽☆遊☆白書』など多くのヒット作品を担当する。2022年9月よりTHE SEVEN所属。

Netflix『今際の国のアリス』シーズン3

THE SEVENが制作協力を務める本作。2025年9月から世界独占で配信されることが決定した。赤羽氏もVFXプロデューサーとして参加中

——では「仕事の取り方」から。グローバルな映画・ドラマ制作では、どのようにVFX制作の発注が行われているのでしょうか?

赤羽:

まず全体の体制としては、Netflixやハリウッドの映画製作会社が「スタジオ」として企画を選定し、どのように制作するのか体制を決めます。

その際に、THE SEVENのような外部と共同で制作する場合があります。実際に制作を取りまとめる組織が「プロダクション(プロダクション・カンパニー)」と呼ばれています。

そして、VFXのような専門性の高い業務を専門で請け負う会社のことを「VFXベンダー(VFXカンパニー)」と呼ぶのが一般的だと思います。

では、VFXベンダーがどのように決まっていくのかですが、スタジオとプロダクションにて、VFXの責任をもつ担当者や監督、プロデューサーがそれぞれにもっているコネクションから問い合わせを行なっていくことが多いです。

ただ、それだけでは足りませんし、より良い、新しいベンダーを常に探し続けています。そこでポイントになるのが、積極的に情報を発信していること。

今ではSNSをはじめインターネットを通じた発信が中心ですが、自分たちの公式サイトでも制作実績やリールを定期的に更新していることも大切です。たとえ充実した内容のリールであっても、数年前のものだと新たなオファーにはつながりにくいと思います。

——確かにILMやWētā FXをはじめ、世界的にも有名な会社は作品が公開されるタイミングでリールやブレイクダウン動画をSNS投稿していますね。

赤羽:

そうですね。あとは自社の強みをわかりやすく発信することも大事ですね。

例えば、クリーチャー表現が得意な会社を探そうとすると、エンバイロンメントなどに比べるとどうしても限られます。本当は実績が多かったとしても、それがわからないと候補から外れてしまいます。

また大手ほど様々な表現に強みがありますが、大小を問わず世界標準のVFXを手がけている会社の公式サイトは、更新頻度が高くて、TOPページからの動線がわかりやすいです。例えば『SHOGUN 将軍』を観て、SSVFXというアイルランドの会社のことを初めて知りましたが、サイトに載っている情報が新しくて知りたいことも探しやすかったです。

——日本では、役者さんの許諾が下りづらいといったことを聞きますが、最近はブレイクダウンをPRに利用する作品も増えている印象なので、少しずつでも実践していくと良いのではと思いました。

赤羽:

同感です。実際に『幽☆遊☆白書』でもNetflixさんにいろいろと協力していただけたことで、VFXメイキングなどの情報を発信することができました。あとは、制作中から実績公開についての相談を行なっていくことも大切だと思います。

モントリオールのVFXカンパニー「FOLKS」のTOPページ(※実際のレイアウトでは、画像の右半分は左半分の下に続いている)。定期的に更新されており、華やかな見映えだ。2012年にモントリオールで設立された同社は現在、グローバルなプロダクションPithc BlackのVFXスタジオの一翼を担っており、現在ではアメリカ各地やロンドン、ボゴタ、そしてムンバイにも拠点をかまえており、組織全体の規模は900名に達している

思い込みは絶対NG! 文書によるコミュニケーションの徹底を

——晴れて海外のプロダクションから問い合わせがあったときの注意点を教えてください。

赤羽:

良さそうな複数のベンダーから見積を取ります。「Bidding(入札)」と呼ばれる工程ですが、まずプロダクションからオフライン編集やプリビズ、スタントビズなどを基に、VFXを行うショットの情報と具体的な作業内容をまとめた資料を提示します。

そしてVFXベンダー側はその資料を基に見積(Quote)を作成して提出することになります。見積書の様式は会社ごとに様々ですが、スプレッドシートかPDFが一般的です。ポイントは「Assumption」の記載です。Assumptionとは、見積もり額を試算した際の前提条件で、「金額はカナダドルです」といった見積もり全体に関するものと、「このショットのVFX作業内容(Scope of work)は、実写プレートに対するバレ消しであり、2Dペイントで処理した場合の金額です」といった特定のショットに関するものがあります。

具体的な文例を下記したので参考にしてください。

Assumptionの文例(英文/和訳)

All figures expressed in Canadian dollars; GST to be added if applicable.

金額はカナダドルで記載されています。GST(※消費税に相当する税金)が加算されます。

Assumes clean plates provided where necessary.

必要な素材として、空舞台が提供される想定です。

Bid assumes all LIDAR, lens and set data provided.

見積は、LiDARスキャンデータ、レンズなどのセット(撮影環境)に関するデータが提供される想定です。

Refevrence and Concept Art work provided by Production for all Asset builds.

作成する必要があるアセットには、コンセプトアートやリファレンスが提供される想定です。

Per shot quotes do not include production fixes(sign/ad/crew removal, cosmetic fixes, unwanted reflections/shadovws removal, etc)unless. indicated.

ショットごとの見積には、特記されていない限り、実写プレートの修正作業(看板/広告/クルーの除去、美容的修正、不要な反射や影の除去など)は含みません。

※契約締結後の作業依頼には追加コストが発生

Any vtracking markers required to be placed on actors will be supplied and applied by the make-up department with VFX

俳優に貼る必要があるトラッキングマーカーは、メイク部門がVFXクルーと協力して支給・適用するものとします。

We’ve done our best to bid the work as efficiently as possible. With this pricving, #### is able to provide a maximum of 4 iterations per shot. Any notes that go past 4 versions may result in a change order for the work.

できる限り効率的な見積を行いました。この価格では、####(VFXベンダー名)は各ショットにつき最大4回の修正対応が可能です。

※4バージョンを超える修正指示が発生した場合、追加作業の変更指示(チェンジオーダー=追加コスト)が必要となる可能性がある

——どれも具体的ですね。改めて海外で取引を行う際は明記することが重要なのだと実感します。

赤羽:

そうですね。また1度ではなく、何度かBiddingをリクエストされることもあります。大手だとBidding業務を専門とするプロデューサーがいるところもありますね。日本にはまだありませんが、カナダのように税制優遇を利用できる場所に制作拠点がある会社はそれを利用して試算するので(P44下段を参照)、そうした分野にも精通している必要があるからだと思います。

——自ずと社風や担当者の人柄も見積もりに反映されそうです。

赤羽:

それもありますね。例えば、オンセット業務も請け負っている会社だと「オンセットスーパーバイザーが立ち会います。ただし、ビジコンなどのビデオアシスト業務は撮影部または制作部が担当する想定です」とか「撮影場所への交通費と宿泊代は別途支給される想定です」といったことがAssumptionに含まれています。

あとは、これは悪い例になりますが、各ショットのAssumptionが明らかに単純なコピペのくり返しだったり、過度に細かいAssumptionが大量に書かれていると結局、発注後に追加料金が発生する可能性が高い。海外とのやり取りでも「この会社は、こちらのオファーについてしっかり考えてくれているな」的なことが伝わってくると、正式な発注につながっていくはずです。

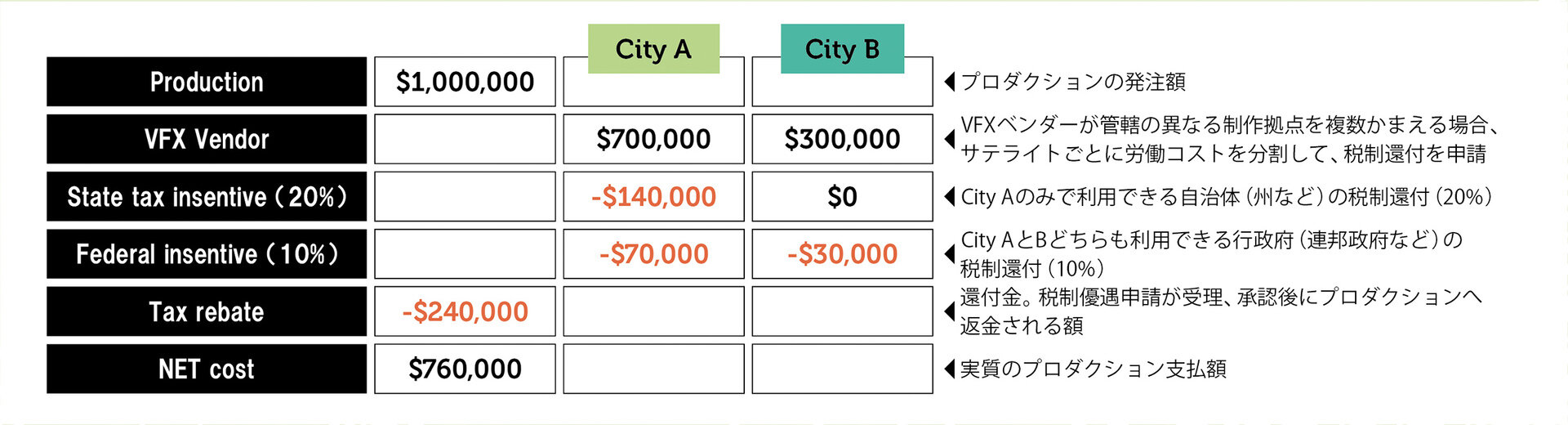

カナダなど、税制優遇措置を行なっている地域に拠点をかまえるVFXベンダーの試算例。ここへさらに為替レートなどの時勢的な要素も加味する必要がある

——正式に発注された後の仕事の進め方について教えてください。

赤羽:

「Award(授与)」と言って、プロダクションから契約書と発注書が送られてくるはずです。

契約書のフォームはプロダクション側が用意してくれると思うので、適切に読み解ける人材やビジネスパートナーの目処が着いていれば、特に問題ないと思います。

ポイントとしては、わからないことがあれば遠慮なく問い合わせすることです。海外は契約社会なので、文面をしっかり読み解いて、気になることや異論があれば交渉することが不可欠です。

——最後に制作中の仕事の進め方と、注意点を教えてください。

赤羽:

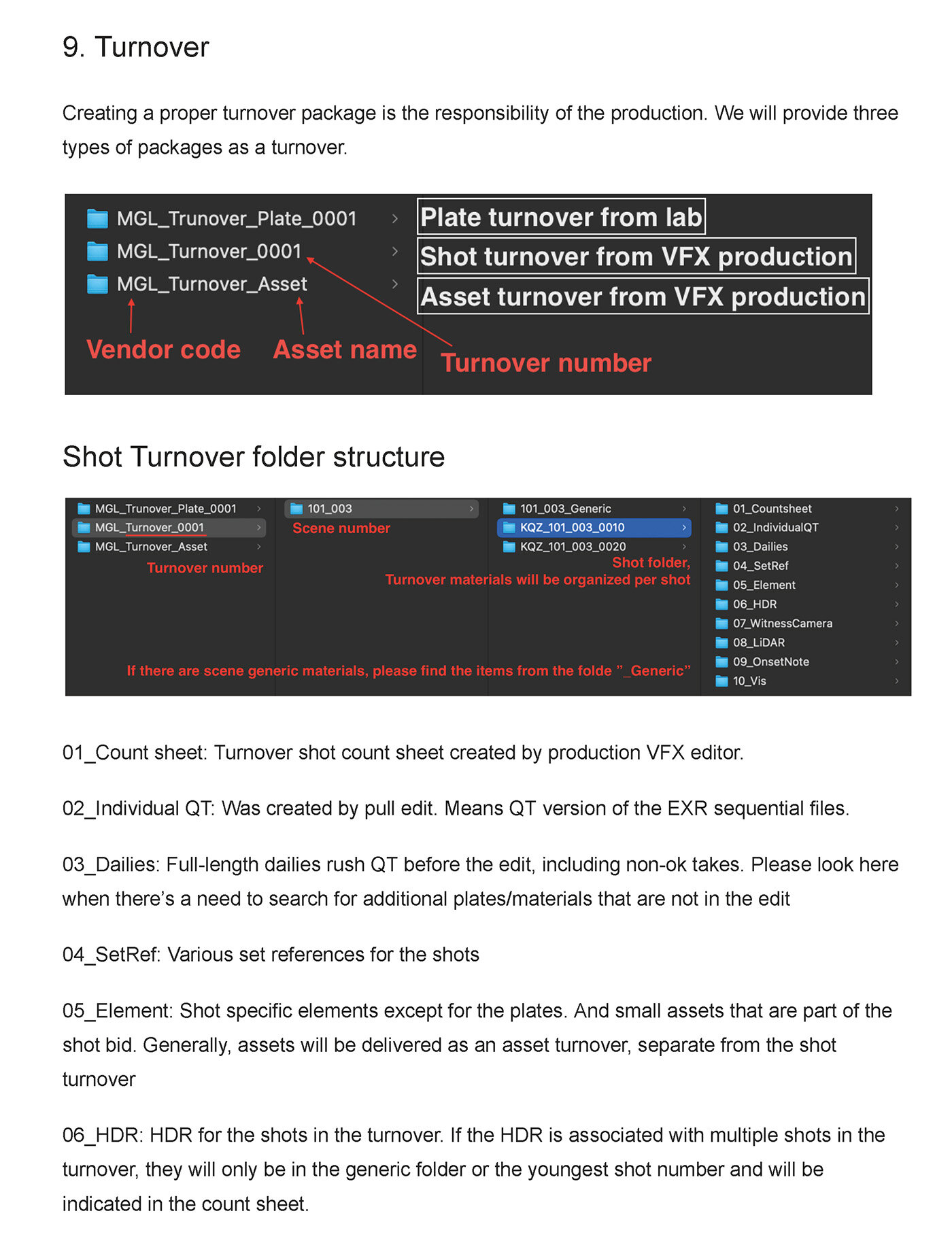

キックオフミーティングと並行して、「Turnover」が行われます。これは、プロダクション側で実写プレートやリファレンスなどVFX制作に必要な素材や「Delivery specification」という作業手順や納品の仕様などがまとめられたドキュメントをパッキングしてVFXベンダーに出荷する工程です。

日本の現場では、作業を進めながら必要に応じてワークフローやデータフローの詳細を詰めていくのが一般的ですが、海外では作業を始める前に細部まで決めておきます。

Netflixの場合は、「Roundtrip」という仮の素材を使って定められた仕様に沿って一連のワークフローのテストを行うことを推奨しています。今後、日本ローカルの案件でもRoundtripが求められていくはずです。

赤羽氏が海外のVFXベンダー向けに作成した「Delivery specifications」の例。ベンダー側は、このドキュメントをしっかり読み解き、所定の仕様で制作物を納品する必要がある

——実制作においても提供されたドキュメントをしっかり読み解くことが重要なわけですね。ミーティングはいかがですか?

赤羽:

ミーティングの内容自体は日本で行われるものと変わりません。

ただ、海外では、どんな案件でもプロダクション側は監督やプロデューサー、ベンダー側はSVだけでなく、社長や役員といった偉い人たちが初期段階で一堂に会して、どのような仕事相手で、どのような対応が求められるのか見極めようとしています。国際的な共同制作ということもあって、初期のミーティングを大切にしていますね。それ以降は、Delivery specificationに沿って制作物を納品(Submission)していくことになります。

そしてプロダクション側では監督やオーバーオールVFXスーパーバイザーがレビューを行い、フィードバック。ベンダー側はそれに応じて、残りの作業を進めながらフィードバックへの対応を行なっていくことになりますが、このあたりも日本と同様ですね。くり返しますが、基本はドキュメントベースでやり取りを行い、定例ミーティングで行間のすり合わせをしていきます。

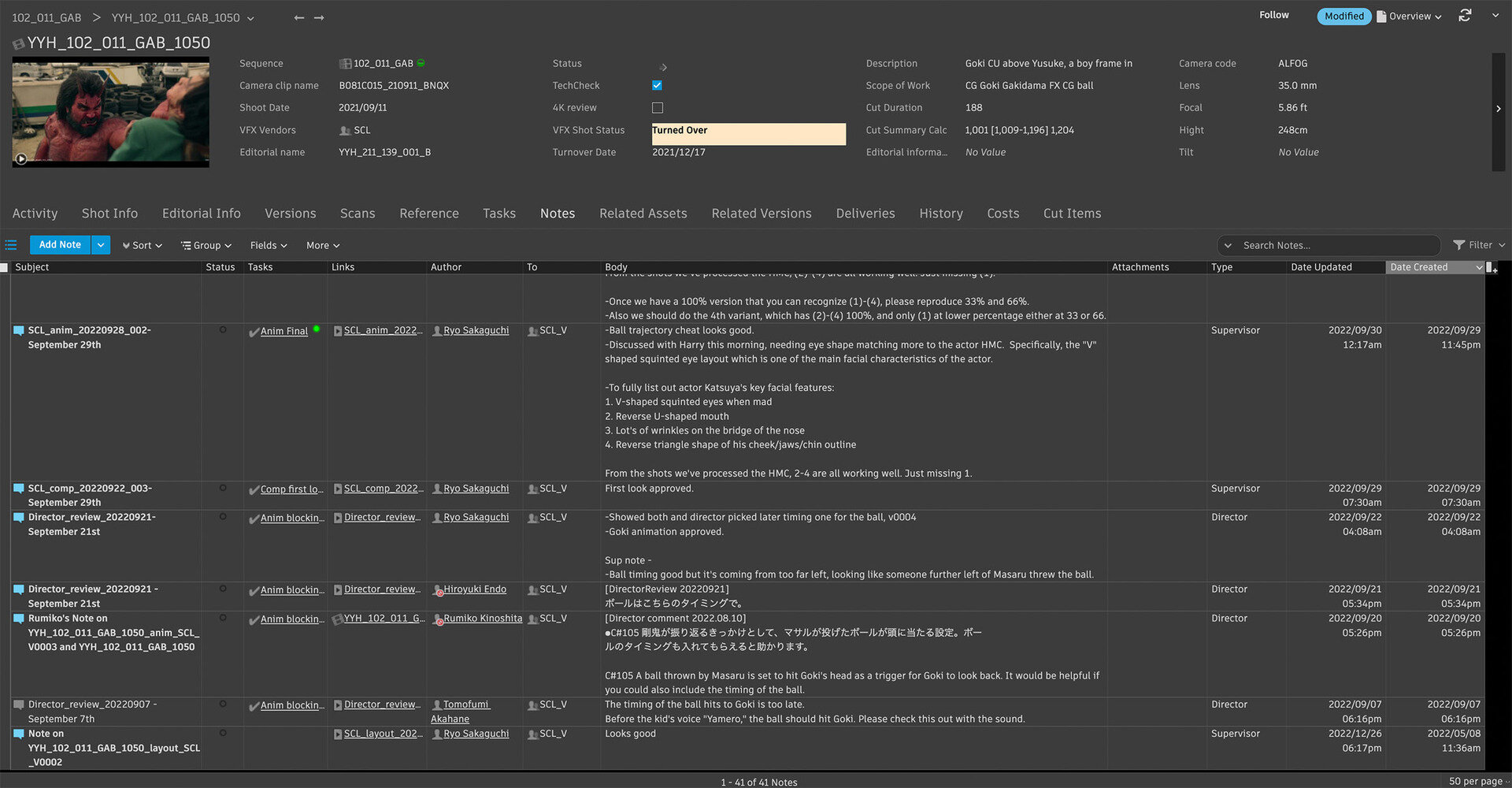

海外ではFlow Production Tracking(旧ShotGrid)で制作管理を行うのが一般的ですが、そうしたツールを介して共有された「notes」の内容を読み解いて、疑問点や相談ごとがあればしっかりと伝えていくこと。あとは大きなプロジェクトになるほど、制作期間も長くなるので、支払ペースとタイミングについても契約前に確認しておくことが大切です。

——コミュニケーション面でのポイントはありますか?

赤羽:

レスポンスの早さ、決断の早さが仕事を円滑に進める秘訣だと思います。

『幽☆遊☆白書』を皮切りにScanline VFXとは継続して協業していますが、いつもレスが早くて感心します。

聞いたところでは、実作業でもファーストテイクについては定められた納期よりも早く提出することを心がけているそうです。そこで画づくりの方針の認識がすり合わせできると、それ以降のブラッシュアップを確実に行えるわけなので、制作規模が大きくなるほど効果を発揮すると思います。

世界標準のVFX制作では、Flow Production Trackingが制作管理のディファクトツールとなっている。定例ミーティングやレビューで気になったことやVFXベンダーからの申し送り事項が「notes」として記録・共有される

——最後に、海外の案件獲得を目指している読者へのアドバイスをお願いします。

赤羽:

ぜひ臆することなく、情報発信(意思表示)から実践してください。

僕たちも実際にチャレンジしたことでたくさんの気づきがありました。その意味では、「FMX」や「VIEW」などの国際的なカンファレンスに参加することもオススメします。SIGGRAPHのような学会ではなく、実務的な内容の講演が中心なので今日お話したことなどもより深く理解できるはずです。

VFX(映像)って、ある意味では共通言語なんですよね。世界中から様々なバックグラウンドをもつアーティストがひとつの作品を一緒に創り上げていくというのは本当に面白いですよ。

「アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード(AACA)2024」のトロフィー。『幽☆遊☆白書』が「Best Visual Or Special VFX in a TV Series Or Feature Film」部門でグランプリを獲得した。国際的なアワードへ出品し、さらに受賞することによって、ハリウッドの映画会社やNetflixなどのグローバルOTTといったビッグプレイヤーの目に止まる可能性が高くなる

CGWORLD関連記事

●THE SEVEN 赤羽智史VFXプロデューサーに聞く、イケてるVFXの条件。

アカデミー賞視覚効果賞を受賞した『ゴジラ -1.0』や、NetflixなどグローバルOTTによる国内作品など、近年目覚ましい進歩を遂げる日本のVFX。日進月歩のこの分野では、日々、技術の進歩が続いている。しかし、これらのVFXを見たとき、なぜ我々はすごいと感じるのか。どこがどのようにつくりこまれ、それは以前のVFXとは何が違うのか、語れる者は少ない。

そこで、今回はNetflixシリーズ『今際の国のアリス』、『幽☆遊☆白書』などで高いクオリティのVFXを見せ、グローバルなコンテンツ展開を目指すスタジオ・THE SEVENを取材。同社でVFXプロデューサーを務める赤羽智史氏に話を伺った。

https://cgworld.jp/article/2408-the-seven.html

●THE SEVENがNetflixとの新たな実写映像化プロジェクト『国民クイズ』を制作中

MADE WITH JAPANで世界標準の作品をプロデュースすることをミッションに掲げるプロデュース集団「THE SEVEN」が、Netflixとの新たな実写映像化プロジェクト『国民クイズ』を制作中であることを公表した。THE SEVENにとって初の企画・制作プロジェクトとのこと。

原作漫画『国民クイズ』は杉元伶一(原作)・加藤伸吉(作画)により、1993年に連載され、一度入手困難となるが、ファンからの熱い要望によって復刻版(太田出版 刊)が発行された伝説のカルト的人気コミックである。

https://cgworld.jp/flashnews/202501-TheSeven-KokuminQuiz.html

●新・海外で働く日本人アーティスト 第91回:坂口 亮(Scanline VFX / VFX Supervisor・Director of CG)

世界的に大ヒットを記録したNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、すでにご覧になられた方も多いと思う。この作品で、グローバル・VFXスーパーバイザーを務めたのが、今回ご登場いただく坂口 亮氏だ。本稿では氏のキャリア構築からVFXスーパーバイザーとして活躍中の近況を伺ってみた。

https://cgworld.jp/regular/091-sakaguchi.html

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito