Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

アカデミー賞視覚効果賞を受賞した『ゴジラ -1.0』や、NetflixなどグローバルOTTによる国内作品など、近年目覚ましい進歩を遂げる日本のVFX。日進月歩のこの分野では、日々、技術の進歩が続いている。

しかし、これらのVFXを見たとき、なぜ我々はすごいと感じるのか。どこがどのようにつくりこまれ、それは以前のVFXとは何が違うのか、語れる者は少ない。

そこで、今回はNetflixシリーズ『今際の国のアリス』、『幽☆遊☆白書』などで高いクオリティのVFXを見せ、グローバルなコンテンツ展開を目指すスタジオ・THE SEVENを取材。同社でVFXプロデューサーを務める赤羽智史氏に話を伺った。

いまや戦う相手は日本の作品ではなくなった

――本日はお時間いただきありがとうございます。まずは、読者に向けて、これまでのキャリアや軽い自己紹介をお願いできますか?

赤羽智史氏(以下、赤羽):THE SEVENでVFXプロデューサーを務めます、赤羽といいます。

赤羽:2002年にIMAGICAに入社してから20年以上映画業界に関わらせていただいてます。

といっても、最初の頃はフィルムのDI(デジタルインターミディエイト。シネサイト社が開発した技術で、フィルムをデジタル化して編集可能にする)なんかをやっていまして、VFXに関わり始めたのは2007年くらいにIMAGICAとリンクス・デジワークスという会社が統合する少し前ぐらいから。VFXプロデューサーとして活動し始めたのは2012年くらいからになります。

そこからVFXプロデューサーとして日本の長編映画を何本も担当しまして、THE SEVENには設立と同時に参加しています。

――VFXプロデューサーという役職を務められる赤羽さんは、THE SEVENにおいてはどのような立ち位置なのでしょうか?

赤羽:THE SEVENは「自分たちで企画をつくり、コンテンツをつくり、グローバルに向けて発信していく」といったことを目指すスタジオなんですけど、主にグローバルOTTに向けてハイエンドコンテンツを送り出そうとなると、どうしてもVFXの比重が大きくなるんですね。

そういった事情を鑑みたときに、企画開発の段階からVFXの部分を設計していくのが一番合理的、効率的だという話になりまして、僕が主に担当しているのはそういった部分になります。

なので感覚としては、スタジオのVFX部門にいる、といったところです。

――グローバルOTTに向けたハイエンドコンテンツではVFXの比重が大きくなる、というフレーズが出ましたが、Netflixなどの進出でVFXに変化はありましたか?

赤羽:あくまで僕の個人的な話をしますが……。

グローバルOTTというキーワードで思い出すのは、2018年、2019年頃のことです。

当時、僕はROBOT制作のある映画に関わってたんですけど、ほぼ同時期に同じプロダクションでNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の制作も進行していたんですね。

だから、なんとなしに向こう側を気にしたりするんですけど、当時の僕たちは映画をやってるっていう優越意識みたいなものがあったんですよ。僕らがやってる方こそが本線だ、なんて思ってたわけです。

それが、いざ公開されてみたら全く逆の結果になった。

コロナ禍だったというタイミングの問題もあり、映画の方は苦戦を強いられて、「今際の国のアリス」が大きく跳ねたんです。そこで勢力図が入れ替わったというのを肌で感じて。

アリスが入ったランキングを見ると、隣には世界中のみんなが知っている北米タイトルがある。それまで日本の映画同士でしか比べられなかったものが、グローバルな人気タイトルと比べられるようになった。一目瞭然に、戦う相手が変わったんだと感じました。

個人的にこれが転換点でした。

世界標準のやり方と予算にレベルを引き上げてもらった

――たしかに「今際の国のアリス」のVFXはそれまでと一線を画す品質だったと感じました。赤羽さんからは「アリス」以降のVFXをどのように感じられているのでしょうか?

赤羽:やっぱり、グローバルのレベルに引き上げられているというのはあると思います。

僕らは長らく日本映画の慣習に則って制作して来たわけですが、グローバルOTTを相手にするとなると、それまでとはまったく違うスタンダードを求められる(※)ことになる。世界標準でのプロダクションのワークフローはこうで、標準フォーマットとルールはこうですよ、と提示された方法論に合わせていかなきゃいけない。

そして、そのスタンダードを実現するための予算配分ができた。それによって、潜在的に抱えていたパフォーマンスを引き出してもらえたと思います。

※Netflixのパートナーヘルプセンターではパートナー企業に向けて納品仕様がまとめられている。映像、音声、納品、QC、視覚効果など様々な項目で使用するべき技術やワークフローやベストプラクティスが紹介されているhttps://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/ja

赤羽:またこれもNetflixの計らいですがNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』のVFXスーパーバイザーとして参加した、Scanline社に所属している坂口亮さんとの作業の経験もとても貴重なものでした。VFX業界の世界標準という点では本当に彼から多くのことを学びました。

――ちなみに、それまでの日本映画とグローバルOTTでの作品では予算はどれくらい異なるのでしょうか?

赤羽:日本の映画でVFXの予算を大きく確保するのってすごく大変なんですよ。日本映画は概ね、横並びでした。

一方、グローバルで言うと、ドラマの制作費は桁違いですし、VFXに充てる割合も大きくて、ギャップはかなり大きいですよね。

――予算が違うと、VFX作業にはどのような違いが現れてくるのでしょうか?

赤羽:工程を切り捨てざるを得なくなっていくことが多いですね。

本当はひとつずつ正しいステップを踏んで、ワンショットずつ時間をかけて作業するはずが、予算と時間の要請からそのステップを少しずつ抜かしていく。例えば、Roto animationのためのボディスキャンを省いて、3Dトラッキングが必要なところを2Dで合わせたり、後述しますが、ニュートラルグレーディングという作業を抜いたり、コンタクトシートを作って全ショットを並べてライティングを確認するといった品質に関わる作業が行えなかったりする。

結果、カットによってCGの色がバラバラになったりします。例えばあるシーンに鬼が登場するとして、あるカットでは鮮やかな赤色の肌をしているのに、次のカットでは浅い赤になったりする。すごく自然に見えるカットもあれば、急に不自然になったりする。あと、アングルの部分で逃げたりだとか。そういうところで観客に違和感を喚起してしまうと思います。

――その、細かい工程といった部分からもう少しわかりやすいものをいくつか教えていただけますか?

赤羽:すごく細かいものがいっぱいあります。それこそ、ファイル名の付け方とか、ミーティングでのノートの取り方とか、そのレベルの話から。

いままでの日本の映画ってなんとなく独自で慣例的にやっていたことも多かったんですが、そこを世界のスタンダードに合わせることになりました。シンプルな話なんですが、これをすると海外での作業にも回しやすくなって、リソースへのアクセスもしやすくなるんですよね。結果、品質も上げやすくなる。

――THE SEVENさんのいう「質の高いVFX」とはどのように定義されているものなのでしょうか? 要件であったり、質の高さを評価する基準などはありますか?

赤羽:えーっと……。「質の高いVFX」を「難しいVFX」に置き換えて具体例を紹介するといった形で、答えに代えさせて頂いてもいいですか?

――もちろんです。

赤羽:では、結論から言うと、一番難しいのはキャラクター、クリーチャーのVFX。

ゴジラみたいに、クリーチャーでありつつ、破壊やエフェクトまで伴うとなるとより一層難しくなる。

逆に比較的やりやすいもので言うと、Netflix映画『シティーハンター』や『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』でやったようなエンバイロンメント(背景)のVFX。特に、実在の風景、現代の風景を再現してリアルに見えれば良いというのは、ゴールが分かりやすいものです。

Netflixにて世界独占配信中

©️麻生羽呂・高田康太郎・小学館/ROBOT

赤羽:ただ、これが「今際の国のアリス」みたいに「実在の街なんだけど、そこに時間経過や人がほとんどいないなど特殊な状況が加わっている」となると、段々とクリエイティブの要素が加わって、難しくなってくる。

Netflixにて世界独占配信中

© 麻生羽呂・小学館/ROBOT

VFX制作:株式会社デジタル・フロンティア

赤羽:そしてそのクリエイティブの要素がどんどん増えていくと、「幽☆遊☆白書」に出てくるような、もはやこの世には存在しない世界になったりします。当然ここまで来ると、エンバイロンメントワークといえども難易度的にはかなり難しい。厄介です。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:現実に存在するエンバイロンメントでも、同じ街をつくるなら現代より時代劇のソレの方が難しいですし、ときには監督のディレクションやオーディエンスの要望、原作の参照に合わせてコンセプトアートをつくりつつ、姿を探る必要もあったりする。

そういったものの累積でVFXの難しさというものが変わって、「難しいVFX」というものが規定されていくといったところでしょうか。

――先ほど少しお話に出た破壊やエフェクトについてもお話いただいていいですか?

赤羽:エフェクトワーク……わかりやすいところでいうと、爆発とかがそうなんですけど、これに関しては、ひと昔前は爆発の素材を撮って、2D的に合成していたのが、最近はCGでのシミュレーションを活かして、付随する周辺のプロップや環境などへのインタラクションもCGで行うことが増えてきています。アクションと複雑に絡んだギミックが可能になりました。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:キャラクターの髪や衣装のシミュレーションのことをCFX、キャラクターエフェクトなんて言ったりするんですけど、筋肉やクリーチャーのよだれなど、比較的新しい分野です。また、『幽☆遊☆白書』の幽助の霊丸みたいなものになると正解がないので難しいですね。エフェクトのコンセプトというか、どういう要素を入れるべきかデザインを探りながらの落とし込みでした。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

――そうした現実にないものの正解を探る作業はどのように行われているのでしょうか?

赤羽:まず、原作があれば原作からのインスピレーション。あとは脚本が出来上がったあとに、監督と一緒にビジュアルについてをセッションしていくって形です。

例えばこの『幽☆遊☆白書』に登場した暗黒鏡、これなんかは、マグネティックフルイド、磁性流体というものをモチーフにして制作したんですけど、これはVFXスーパーバイザーの坂口亮さんが見つけてきたんですね。それで、この非現実的な動きを霊界のアイテムのリファレンスにしましょうということで、スタートしました。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

役者ができないアクションも正面から撮れるようになった

赤羽:あと、キャラクターやクリーチャーは難しいという話をしましたけど、それでいうと、これですね。デジタルダブル。『幽☆遊☆白書』の冒頭、幽助のトラック事故のシーンなんかに使われてるんですけど、これは実際の俳優からトラックに引かれるときにデジタルダブルに乗り替わって、更にスタントダブルの身体に、顔だけCGを乗せて...という方法で実現しています。

プリプロでは、下関のオープンセット建設予定地に僕自ら行って、フォトグラメトリして、Scanlineに送り、ラフに舞台をつくりトラックとキャラクターアニメーションを組んで、Unrealでシーンをつくりました。、それをiPadのDragonflyというアプリでバーチャルプロダクションを繰り返して、カメラワークを決めました。

ただ、トラックのスピードやタイミングを合わせるのがまたすごくチャレンジで。

幽助だけじゃなくトラックもCGなので、両方のタイミングを合わせるために、ドローンを時速40キロで飛ばして、通行人のリアクションやカメラのタイミング合わせを何回も現地に行ってからも練習したんですよ。そうやって合わせたタイミングに、CGに乗り替わるタイミングを合わせ、カメラを突っ込ませ、という……。

――いえ、本当にあの事故シーンはすごかったです。デジタルツインはどのように実現したのですか?

赤羽:今回は東映 ツークン研究所のLightStageという機材で顔のスキャンをしてつくったんですけど、基本的には本人とCGとをサイドバイサイドで見比べても見分けがつかないレベルまで持っていきます。もう北米ではこれがスタンダードなんですね。もちろん、動いたり喋ったりすると不気味の谷が現れることになるんですけど、このレベルまではつくれるようになってきている。

また、布の動き、クロスシミュレーションはクラシックなCGシミュレーション技術ですが、すごくCGであることがバレやすいので、今回は助監督に衣装を着てもらって、実際に動いたときにどれくらいの柔らかさでどういうふうに動くかを撮影して、これを参照しながらCFXを調整しました。

このあたりが、まさに地道な調整と細かい作業の積み重ねです。

そういったデジタルダブルの技術でつくったのが、冒頭の事故シーンだったり、この飛影が車を切るシーンなんかもそうですね。

赤羽:飛影が車を斬るシーンは、アメリカのCNCPTという会社でUnreal Engineを使ったプリビズ(※)をつくりました。

(※)プリビジュアライゼーションの略:仮素材を使って制作されるCG映像のこと。関係者間での最終イメージの共有、制作手法の検討、必要な予算の洗い出し、複雑なCG合成の設計などに有効で、制作を効率化できる。

――先ほどのトラック事故と同じように。

赤羽:そうですね。だ、ここではライトのテックビズというのをやってるんですよ。車自体はCGだから、先ほどお話したようにそれ自体は難しくないんですけど、本来あるべき車の光が、そのシーンでどこにどういうふうに光が当たるか、人物や背景がどのように見えるかをシミュレーションしたんです。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:車と同じ位置に光を置いたバージョン、上手のちょっと車から離れた位置に光を置いたバージョン、とルックを確かめながら、ライトを置く位置やライトの動き、当て方をを決めていきました。

撮影時にはいつもいろいろなテックビズをやってきましたが、ライティングのテックビズというのは初めての経験でした。これもVFXスーパーバイザーの坂口亮さんが北米ではよくやりますよ、というアイデアから出たものです。

キャラクターのVFXはこんな感じで、あとはクリーチャーですよね。

垂金権造のペット・ヘレンが戸愚呂(弟)にやられるシーン、身体が歪んで、割れて、血が噴き出すというキャラクターエフェクト、手間のかかるハイコストカットです。

また役者とのインタラクションが多くて難しかったのが剛鬼です。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

――廃車置き場で幽助との戦いを繰り広げたキャラクターです。

赤羽:実際には撮影現場にないCGの撮影方法として、ブルーマンにヘレンの体長さと同じぐらいの棒を持ってもらって、フレームを決めてもらったりしましたが、剛鬼のように、役者に対するインタラクションが多いCGキャラは、実寸大のモジュラースーツをつくったんです。

先に剛鬼のCGモデルをつくって、3Dプリントで各パーツの実際スケールのパーツをつくり、幽助が腕を掴んだり振り払おうとするシーンは、CGの剛鬼の腕の太さと同じものに触れながら演技をしてもらいました。またオンセットで剛鬼役の勝矢さんにヘッドマウントカメラで表情のキャプチャをさせてもらって、フェイシャルアニメーションをつくりました。

――表情のキャプチャは顔に点を打つ、あの方式ですか?

赤羽:そうです。

元は特殊メイクをするつもりでテストもしていたんですけど、特殊メイクをするのに毎回2、3時間かかるのですが、コロナの影響で撮影スケジュールがなくなってしまいました。結局、全部CGでやるしかないということになったんですけど、結果的に特殊メイクではできなかったかもしれないような表情が出せて良かったなと思っています。少し前まで、寄りは特殊メイク、引きはCGみたいな時代だったと思うんですけど、今回のことを経て、寄りもCGでいけるね、という変化が起こった。

そのことで、時間面でも役者にかかる負担面でも省略できたと思います。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:このシーンはのべ8日間で180カットぐらいを撮ったんですけど、ワンカットあたり15分とか20分で撮っていきました。全部のパーツをつけると重くなってスタントマンも動きにくくなるので、ショットごとに必要な剛鬼のパーツを洗い出して、次これつけて、その次はこれ外してこれつけてとどんどん進めていくことができました。

――ちなみに、ここでのアクションやビジュアルはどのように組み立てられていったのですか?

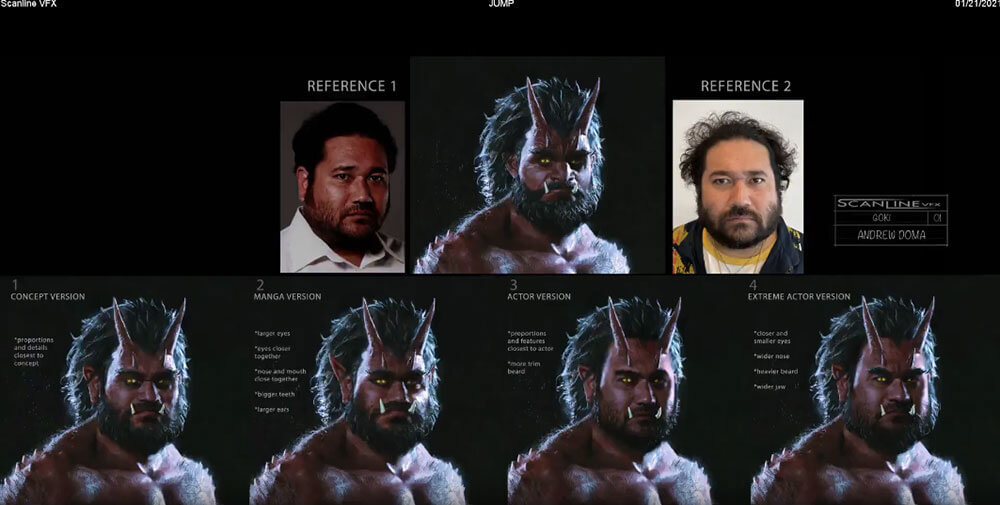

赤羽:まず剛鬼のデザインからなんですけど、最初に上がって来たのがこちらの一番左です。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:欧米的な「鬼」といった感じだったので、これを日本テイストに寄せて。

勝矢さんご自身もう剛鬼みたいな方だったんで、勝矢さんをどんどん取り入れさせていただいて、デザインはつくっていきました。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:アクションは、高下駄のようなものを履いて身長を合わせて、足元が切れるカットは平台をおいて高さを合わせる。

もちろん、関節の位置なんかは違うので、そうした部分は注意しつつ。

今回はアクション部がVコン(※)をつくってくれたので、そのうちちょっとわかりづらい部分に関してだけプリビズをつくって補完し、シーン構成にしました。

※ビデオコンテ、Vコンテともよばれる。 絵コンテ(ストーリーボード)の各カットに音楽・音声データ(仮音の場合も多い)を合わせてつくられる、スライドショーのような動画。絵コンテだけでは伝わりにくい、各カットの長さやカメラワークが直感的に理解できる。プリビジュアライゼーションの1種ともいえる

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:特に、今回はリアルなデジタルダブルがあるので、役者本人ができないパフォーマンスをスタントマンで撮ることができたんですよね。これまでだと後ろ姿や裏めのアングルに入って誤魔化していた部分を、顔をすげ替える前提で正面から撮ることができる。

なので、「これはスタントマンがやります、顔は差し替えます」「これは本人でできるのでやってしまいましょう」とワンカットずつブレイクダウンがある。

――そうしたことが「プリプロ段階からVFXの部分を設計していく」ことの恩恵であると。

赤羽:そうですね。ショットの設計の話なので、プリプロからVFXの設計に入らないと絶対無理です。

そうやって、8日間デイシーンのロケで撮影したものを、コンタクトシートというものをつくって、ニュートラルグレーディングを行います。撮影日によって天気や光がバラバラだったりするのを、今回はDPやカラリストも巻き込んで、ポスプロ担当のIMAGICAでテックグレーディングと称して、VFXの作業前にベースを整える作業を行いました。

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

赤羽:このコンタクトシートを使って、仕上がって来たCGのなんかもチェックしていきます。特定のカットの剛鬼が赤すぎないかとか。

結局、VFXってこういう細かいステップの積み重ねで、その機会をどれだけ手にできるか次第なのかな、と。

戸愚呂の大変さはスパイダーマンやハルクを超える

赤羽:……と、あと、戸愚呂の話が残ってるんですが、ここまででだいぶ時間を使っちゃってて、時間切れになりそうなんですけど、どうします……?

戸愚呂を切り捨てて構成しちゃいます……?

――戸愚呂兄弟の話もできればお聞きしたいんですけど、ざっくりと伺っても……?

赤羽:あのですねえ……戸愚呂が一番難しいんですよ。本当に、最悪レベルに難しい(笑)剛鬼でもこれだけやってるっていうのをお見せしたじゃないですか?それを超えます。

リアルな人間の形をしてるのにスケールが違うし、とんでもないアクションもあるし、その上半分に切れて戻るわ、筋肉が膨張して変形するわ、しかも台詞も芝居もあるし……これ、ハルクやスパイダーマンをつくるのよりも難しいんですよ!

そもそも難しいのに、第5話はほとんど出っぱなし。この作品の技術的難しさは、戸愚呂が出てくるからです。

戸愚呂について喋るだけでとんでもないボリューム記事ができます。ただ、こいつについて話し過ぎてVFX業界に来る人が引いてしまうと思う。それくらいの大変さ。

が、今回はこれくらいにしておきましょう。詳しくはNetflixが出している、メイキングをご覧ください。

Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」

Netflixにて世界独占配信中

©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)

いま足りないのは大規模なVFX制作の経験

――ここまで様々な作業工程を見せていただきましたが、今回VFXの予算がそれ以前と比べて急激に増えた際、戸惑ったり持て余したりすることはありませんでしたか?

赤羽:そこはありませんでしたね。やっぱり、いくらあっても足りないんですよ。

海外のトップクラスの作品に比べるとまだまだ少ない。だから、すべてハリウッドスタイルでやるわけにもいかないし、うまく間を探るようなアプローチはしなくちゃいけなかったんです。

とはいえ、じゃあ『DUNE/デューン 砂の惑星』や『フォールアウト』みたいな予算を与えられたら、あのクオリティのものを僕らがつくれるかと言われたら、なかなか難しいところはあるんですけどね。イメージはできるけど、つくれるかとなるとちょっとまだ自信はない。

――「イメージはできる」と「つくれる」の間にあるのは何なのでしょうか?

赤羽:経験ですね。難しいVFXをやる経験とか、大規模なVFXをこなした経験とか。やり方をわかっていることと、本当にできた経験があるかはまた違うので。

海外、特に北米のVFXベンダーが持っている規模や経験、それにアクセスできる環境というのはやっぱり大きくて、そこはまだ足りない。

……その差が膨大すぎて、ちょっとクラクラしてしまうこともあるんですが。ただ、そういったところに、やらなきゃいけないことがたくさんあると思います。

――今日見せて頂いたような高品質なVFXはいずれも国内ではトップクラスのものだと思うのですが、THE SEVENさんでこうした品質が実現可能な理由や秘訣は何なのでしょうか?

赤羽:そうですね……。やっぱり、やろうとしているコンテンツがVFXありきで考えられていて、そのための適切な準備が企画の中でもかなり早い段階でできることでしょうか。

僕らは直接的にはアーティストを抱えていないので、その都度VFXのベンダーに作業を発注するんですけど、グローバルなところに標準化されているから海外にも発注をすることができるし、だからこそ、準備をしっかりとやっていける。

――御社にはVFXの世界的な第一人者であるサミール・フーン氏がアドバイザーとして参加することになりましたが、それによる変化や展望などはあるのでしょうか?

赤羽:彼の長いキャリアに基づく知見をシェアしてもらえることはとても貴重な事です。また彼はNetflixでAPACのディレクターを務めていたので、アジアパシフィック全体で、どこにどういうチームがあってどういうことができるとか、そういったことをよく知っていて、またNetflixではそのスタジオシステムの上での蓄積が為されているのが強みですね。

これまでの日本の製作委員会方式だとプロジェクトごとに得た経験が散らばってしまいがちだったんですが、世界的なスタンダードでやっていくなら、北米をはじめとする世界の情報にキャッチアップして、経験を蓄積していかないといけない。そこが欲しくて、契約をさせてもらいました。

なので、よりしっかりとスタンダードに則っていくことになると思います。

――本日はお時間いただきありがとうございました。

TEXT_稲庭 淳

PHOTO_弘田 充

INTERVIEW・EDIT_池田大樹(CGWORLD)