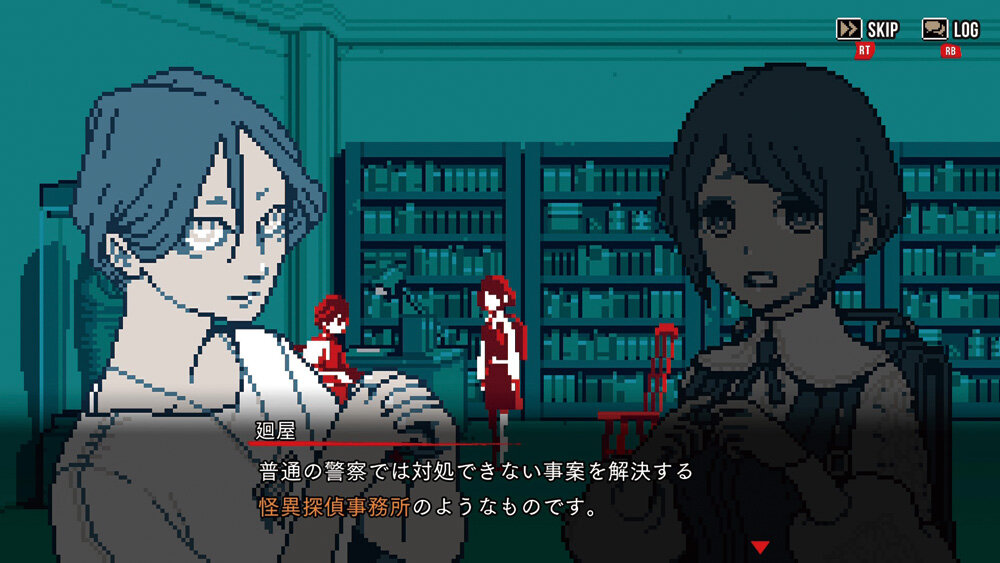

日本のインディーゲームシーンで、強烈な作家性をもつピクセルアート作品を手がけてきたチーム「墓場文庫」。そんな彼らと集英社ゲームズがタッグを組み、“都市伝説”をテーマに描き出したのが本作『都市伝説解体センター』だ。完全新規IPでありながら販売30万本を突破した本作の画づくりの裏側を、開発メンバーに聞いた。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 324(2025年8月号)からの転載となります。

少人数チームと新鋭パブリッシャーのタッグが生んだ異色作

今年、インディーゲームで特筆すべきヒット作となった『都市伝説解体センター』。開発を手がけた墓場文庫は、グラフィッカー兼デザイナーのハフハフ・おでーん氏(以下、おでーん氏)、プログラマーのMOCHIKIN氏、シナリオとイラストを担当するきっきゃわー氏、音楽担当のあだP氏による4人で構成される。

発売:集英社ゲームズ/開発:墓場文庫/リリース:発売中/価格:1,980円(ダウンロード版)、3,740円(パッケージ通常版)/Platform:Switch、PS5、PC(Steam)/ジャンル:ミステリーアドベンチャー

umdc.shueisha-games.com

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

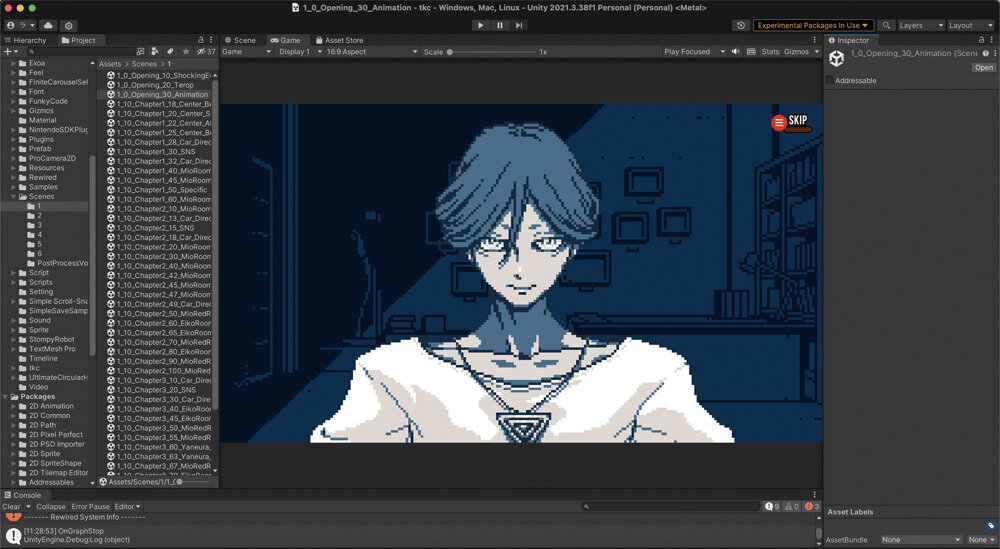

開発にはUnityを使用しており、きっきゃわー氏がキャラクター原案を起こし、おでーん氏がドット化。シナリオはきっきゃわー氏とMOCHIKIN氏がベースを固め、おでーん氏が演出を意識して再構成するというフローを採っている。

ハフハフ・おでーん氏

墓場文庫 グラフィッカー/デザイナー

前身のスカシウマラボ時代から数えれば、10年近い開発歴をもつベテランチームだ。作品を重ねるごとに、独自のドット絵による画づくりとゲームデザインを洗練させてきた。

その転機となったのが、2020年にリリースされたミステリADV『和階堂真の事件簿』だ。Google Play Indie Games Festival 2021にて集英社ゲームクリエイターズ CAMP賞を受賞したことで集英社ゲームズのプロデューサー林 真理氏と出会い、同年、パブリッシャーとして本格始動した同社の第一弾プロジェクトとして、新作の開発がスタートした。

数ある企画案の中から、林氏は「墓場文庫の強みが活かせるミステリ構造」と「キャッチーな都市伝説モチーフ」を融合させた案を採用。こうして二人三脚で形になったのが『都市伝説解体センター』だ。

林 真理氏

集英社ゲームズ シニアプロデューサー

開発と並行して、集英社ゲームズは早期から宣伝施策を展開。社内でPVや宣材を制作し、魅力を正確に伝える広報体制を整えていった。開発力と発信力が噛み合ったことで、本作は新規IPながら30万本を超えるヒットを記録するにいたった。それではその開発の詳細をみていこう。

低解像度のドット絵が生むプレイヤーの“想像の余地”

絞り込むことで強くなる色と解像度の設計

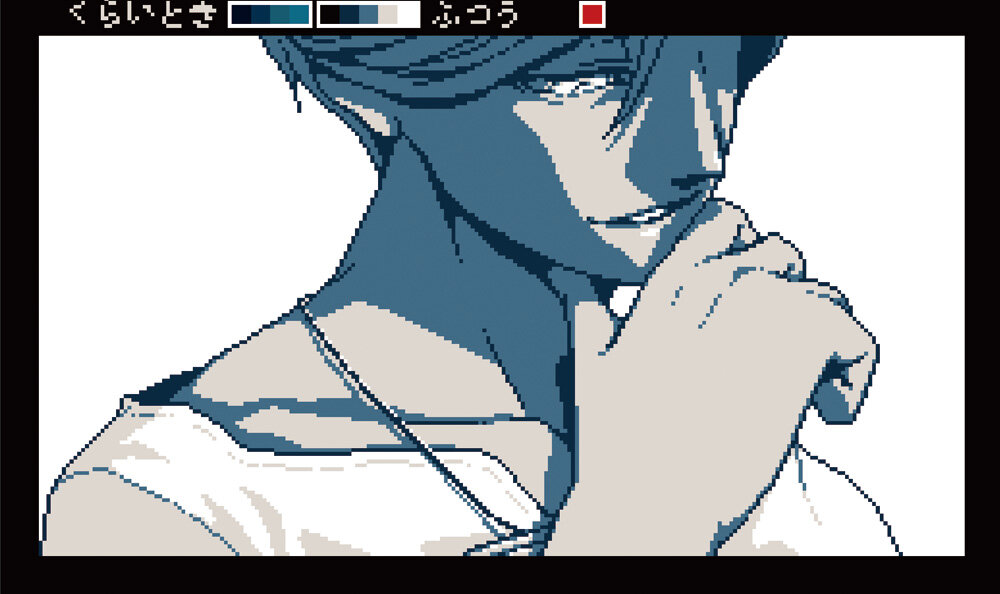

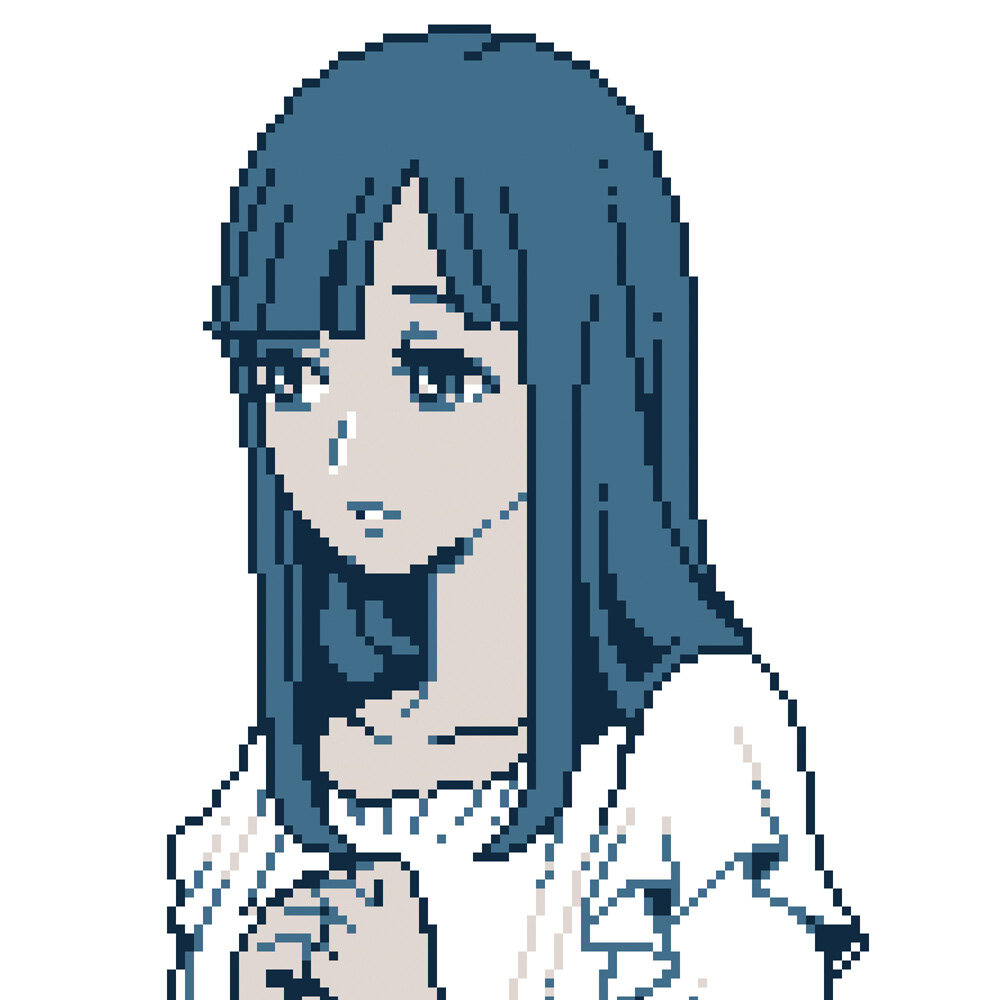

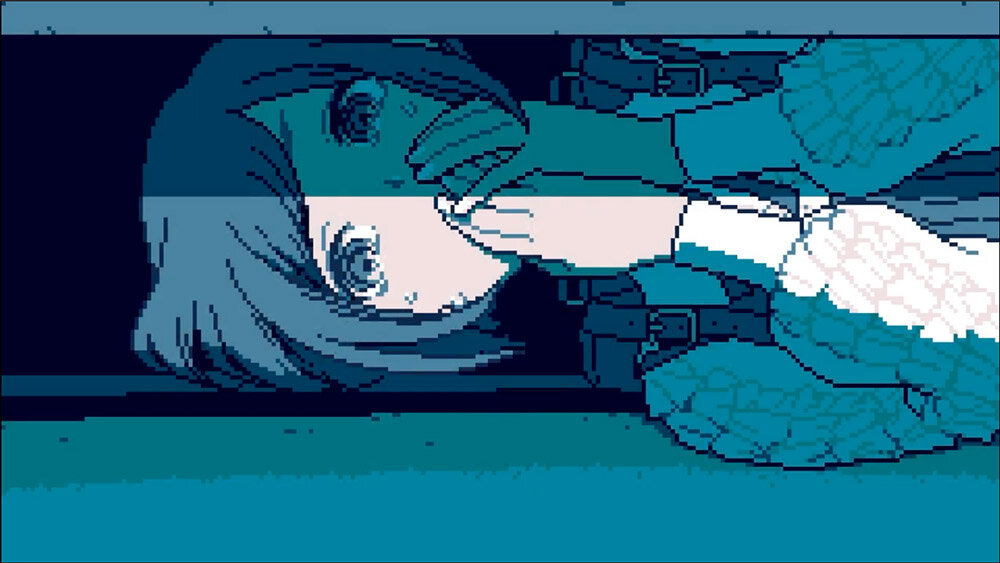

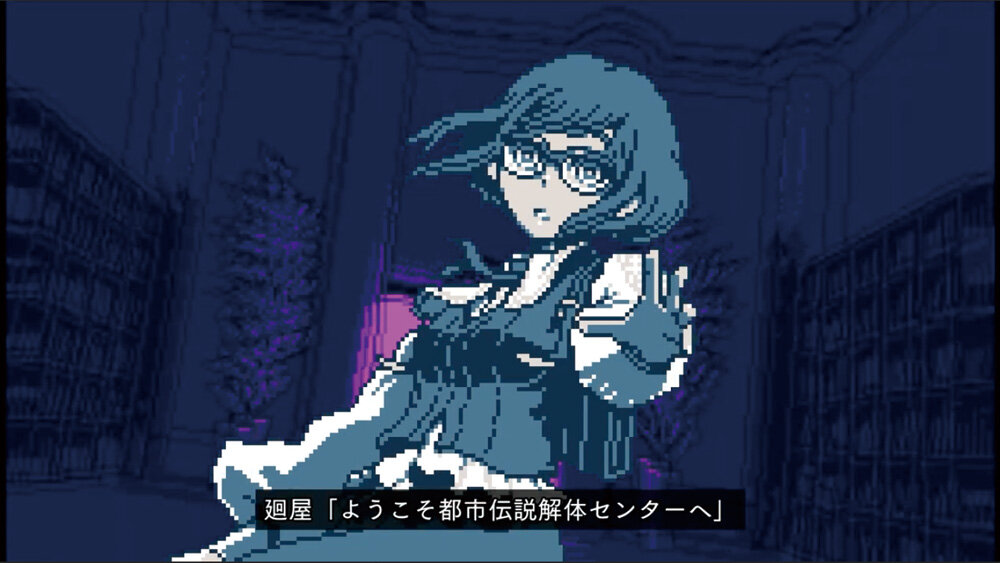

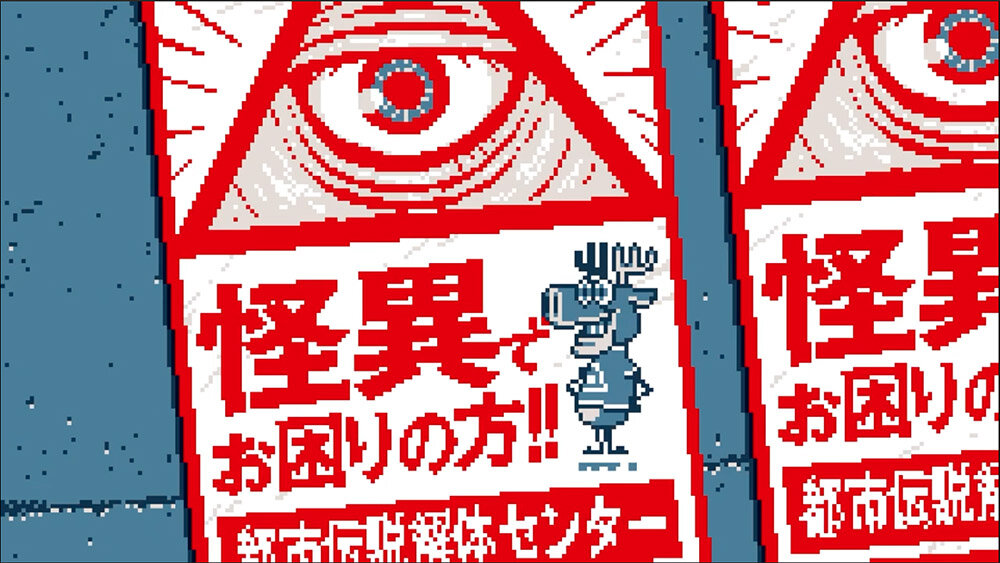

『都市伝説解体センター』の魅力と言えば、まずブルートーンで粗く、端正に描かれたドット絵のキャラクターたちだろう。本作のドット絵はいわゆるレトロゲームの表現をリバイバルするものではなく、あくまで“現代的なイラスト” として成立することを意識して描かれている。

「『和階堂真の事件簿』で低解像度のドット絵を使ってみて、“解像度と色数を絞れば絞るほど、画が強くなる” という感覚があったんですよね。実写に近いゲームが多い中で、自分たちの立ち位置や強みが見えてきたんです」(おでーん氏)。

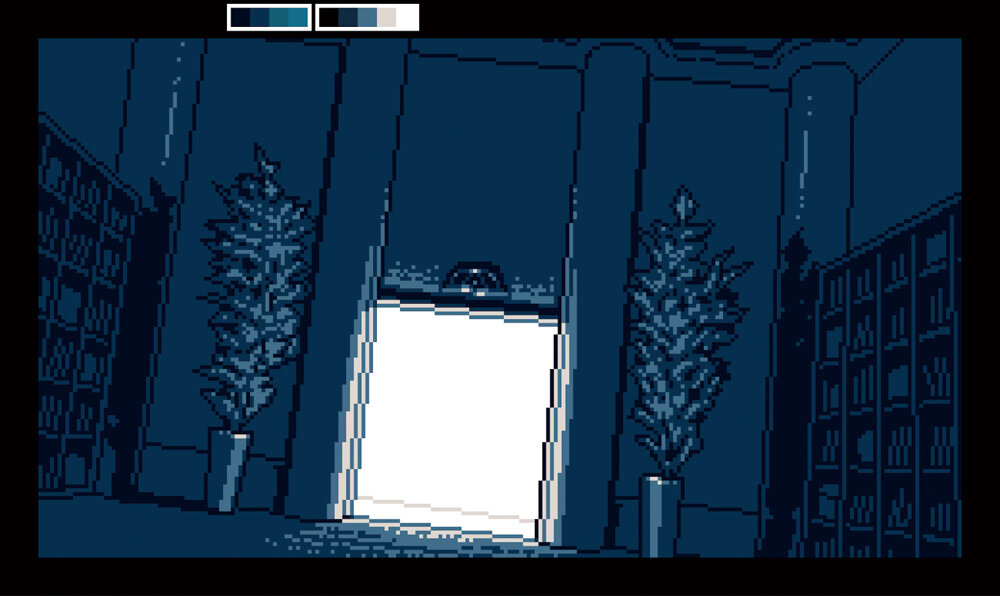

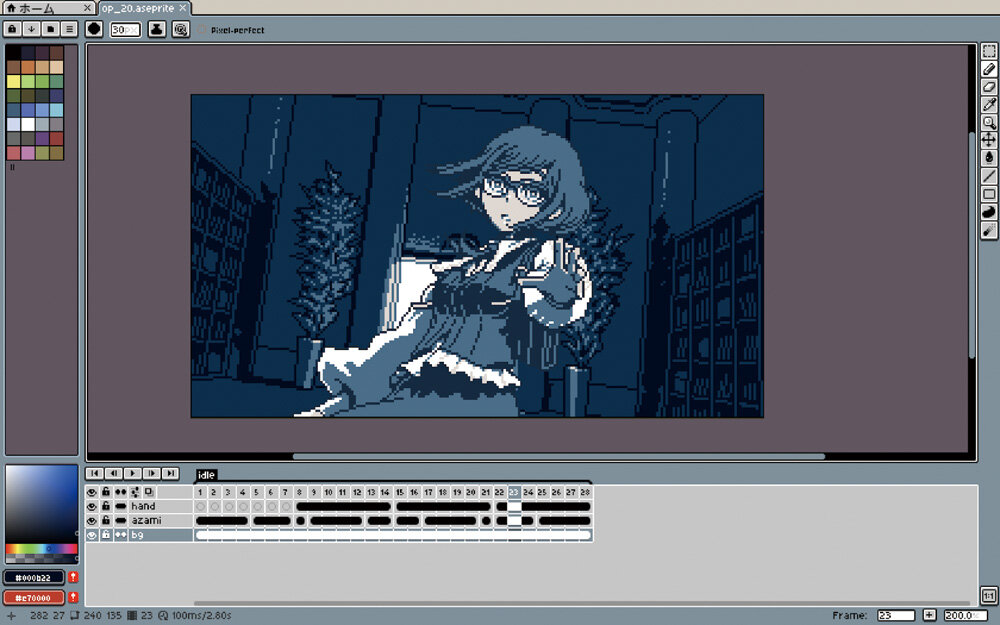

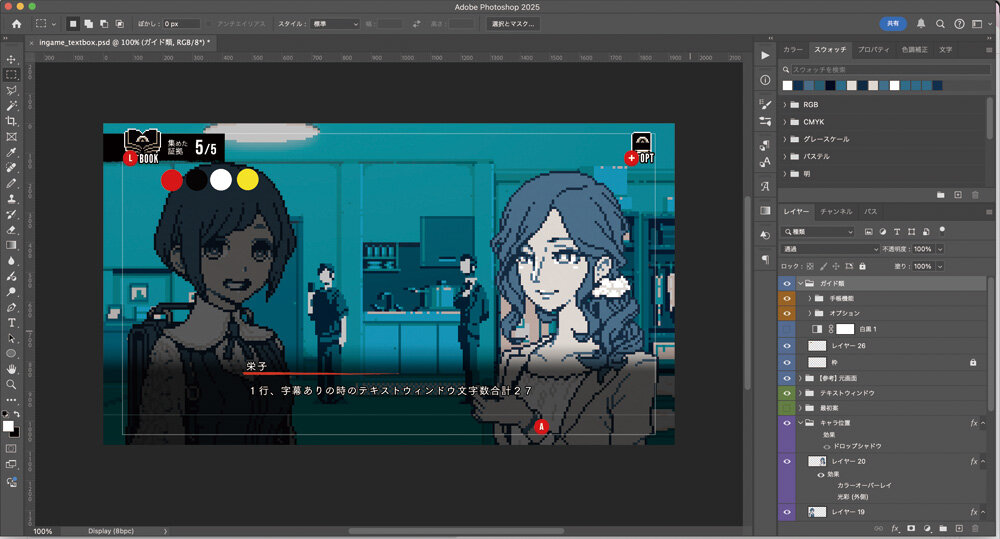

この経験から、本作でも240×135というファミコン画面よりもやや小さいサイズに打ち込まれたドット絵が、8倍に拡大されてフルHD解像度にマッピングされている。「最初は4倍、5倍で拡大することも試しましたが、画面の印象が弱く感じられたんです。8倍にすると、ドットの角がくっきり出て、“見せたい画”としての強さが増したと思います」(おでーん氏)。

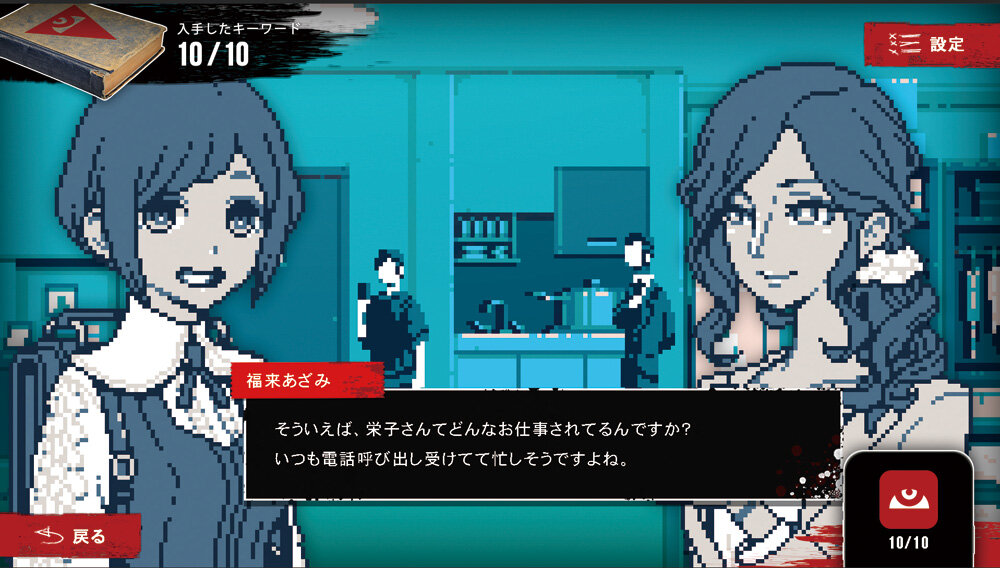

もちろん解像度を下げたり、色数を減らすことには慎重な設計が必要で、初期段階ではグレートーンをベースにビジュアルを検討していた。だが、SteamやNintendo Switchのストアで他のタイトルと並んだ際のインパクトを考慮し、視認性・印象ともに強いブルー+イエロー基調へと変更。4色に絞られたパレットが、本作の統一された画面トーンを支えている。

こうした設計は、スペックに依存しない強度ある画づくりが可能であることも示している。「ゲーム業界に長くいますが、昔は“そのときのハード性能をギリギリまで使い切る” という開発が基本でした。でも今は、“このゲームとして、この人数でつくるならどこを目指すのが最適か” を見定めることが新しい時代の開発なんじゃないかと思っています」(林氏)。

また、ドット絵という手法自体が、本作の“都市伝説”や“ミステリ”といったテーマと非常に相性が良かった。描き込みすぎず、想像の余地を残す表現だからこそ、観る側が“行間”を脳内で補完し、怖さや謎を深めてくれる。本作においては、その余白こそが演出として機能しているのだ。

「都市伝説らしさ」を演出するビジュアルの検討

色数を絞り込んだカラーパレット

-

▲下絵 -

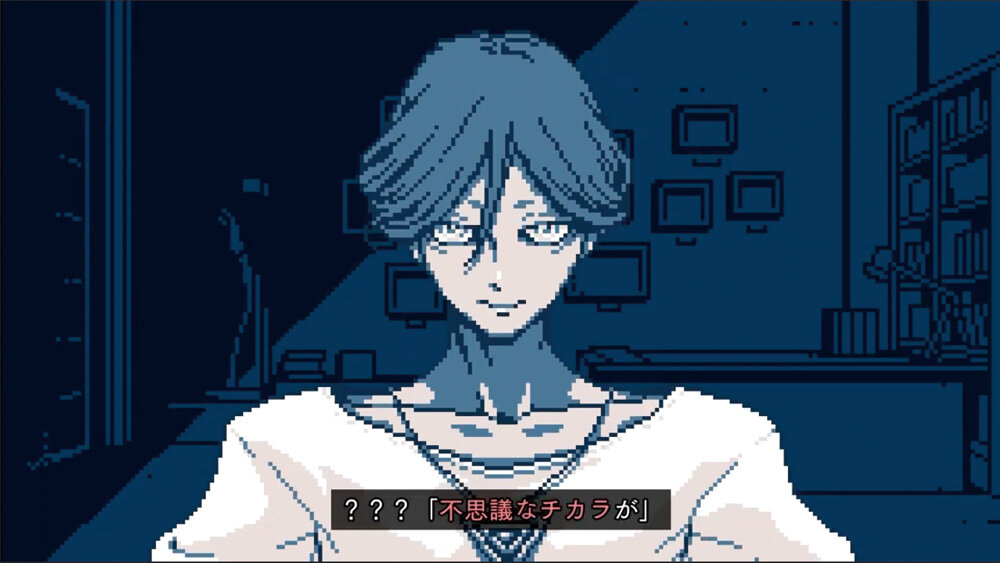

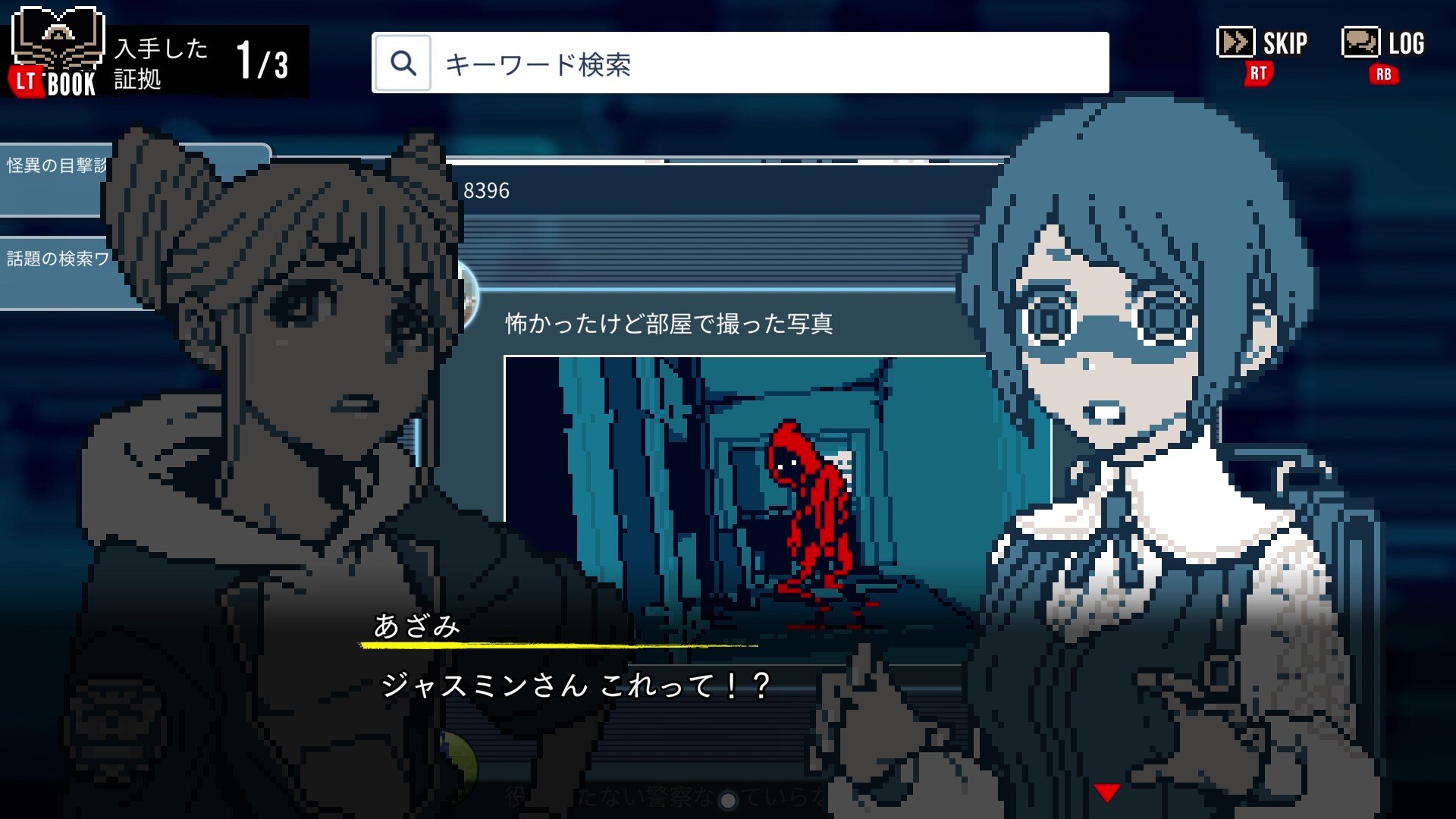

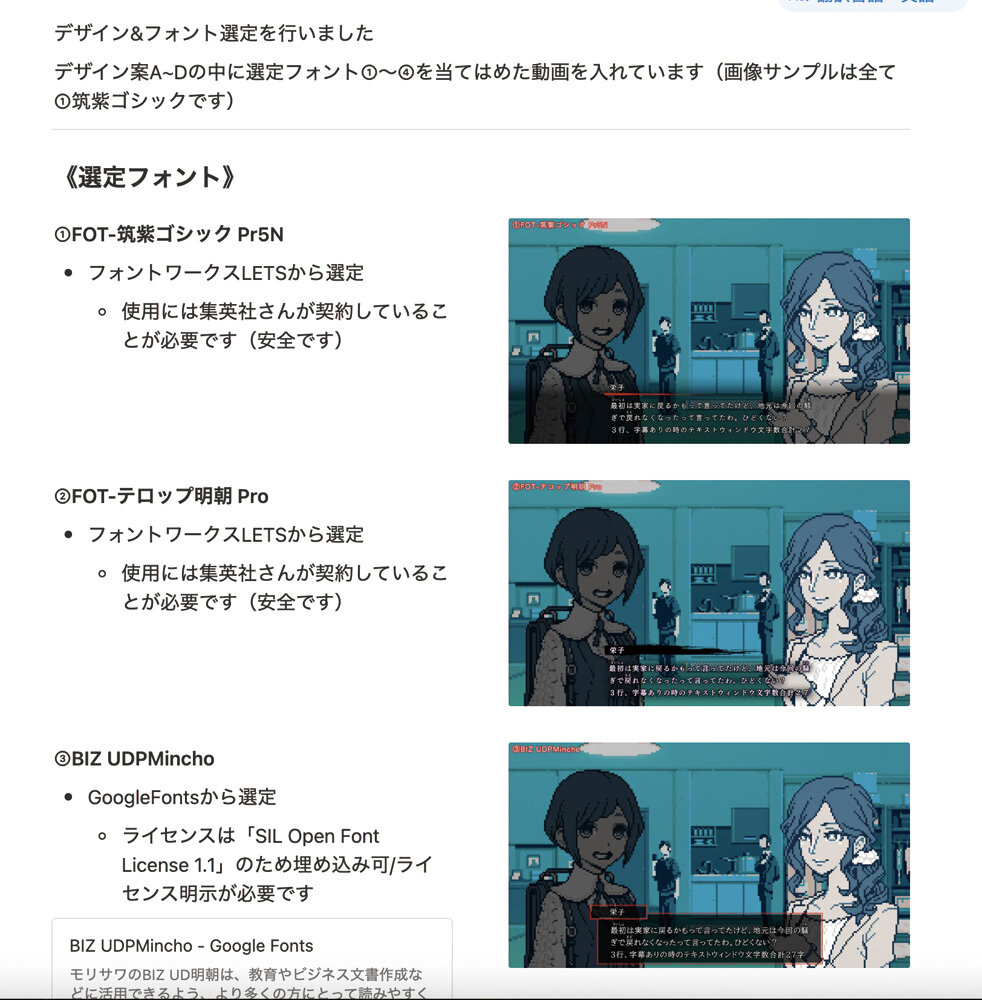

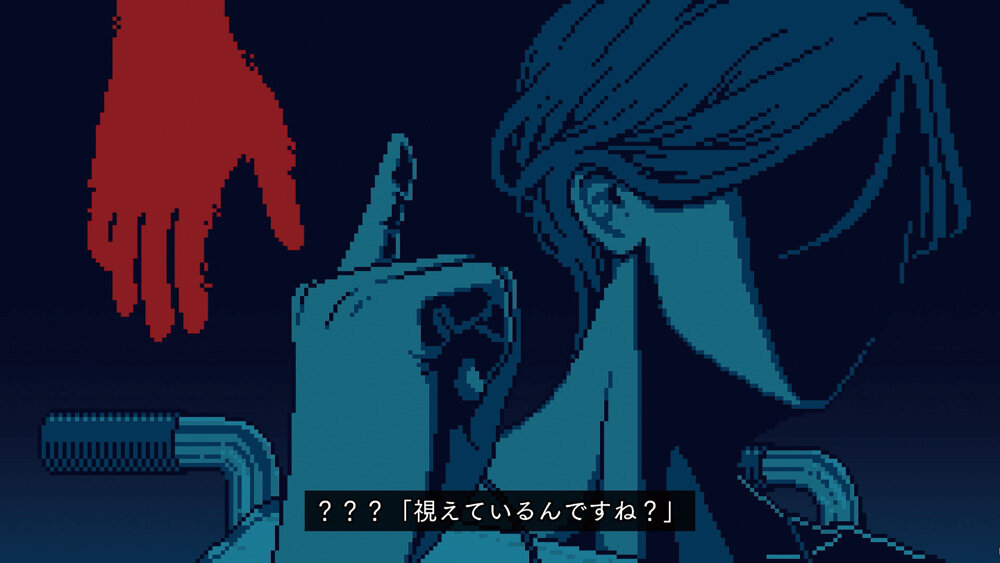

▲下絵を基に制作されたドット絵。240×135ピクセルで描かれたドット絵は、8倍に拡大してフルHDに合わせるスタイルで使用されており、“ドットの角がくっきり見える” 画面構成によって独特のおどろおどろしさが生まれている

物語に没入させるキャラクターデザイン

少数編成を活かした柔軟なデザイン工程

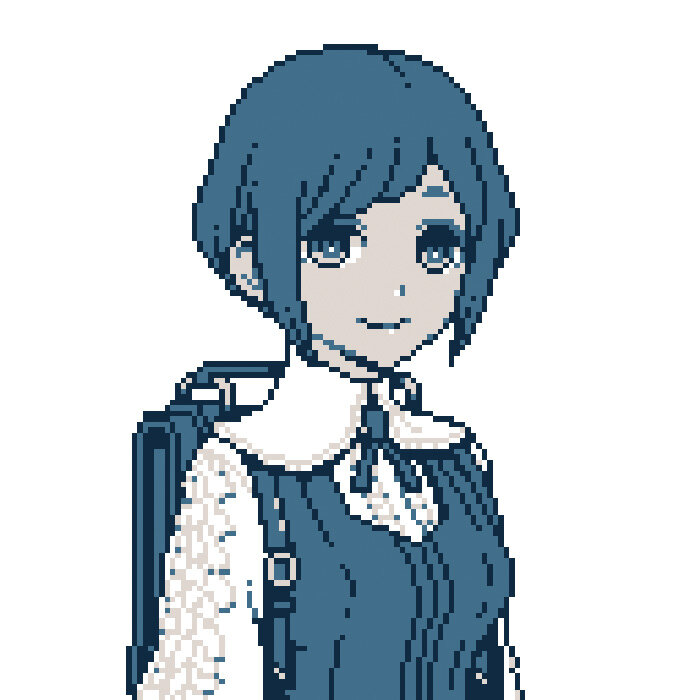

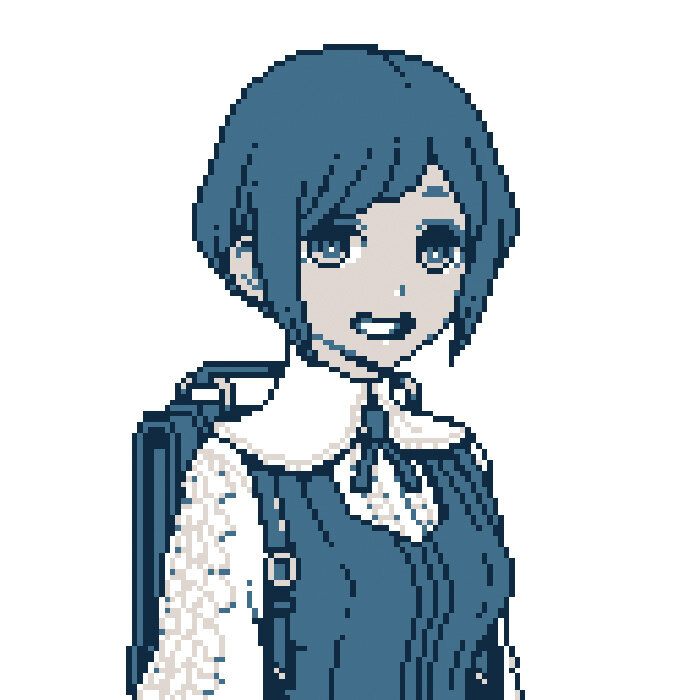

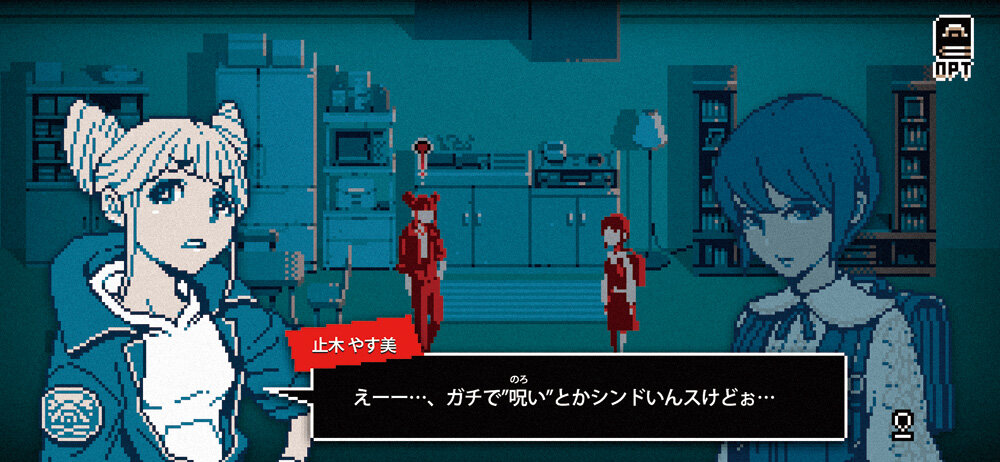

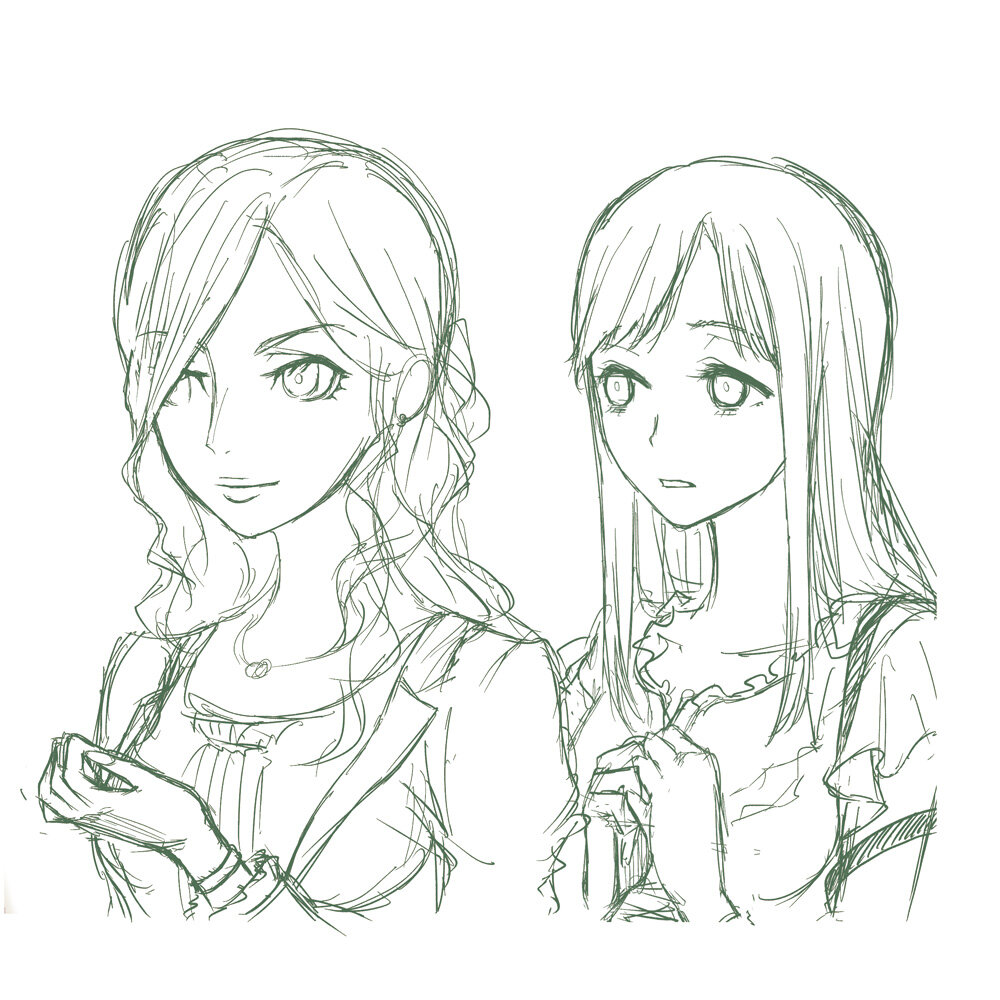

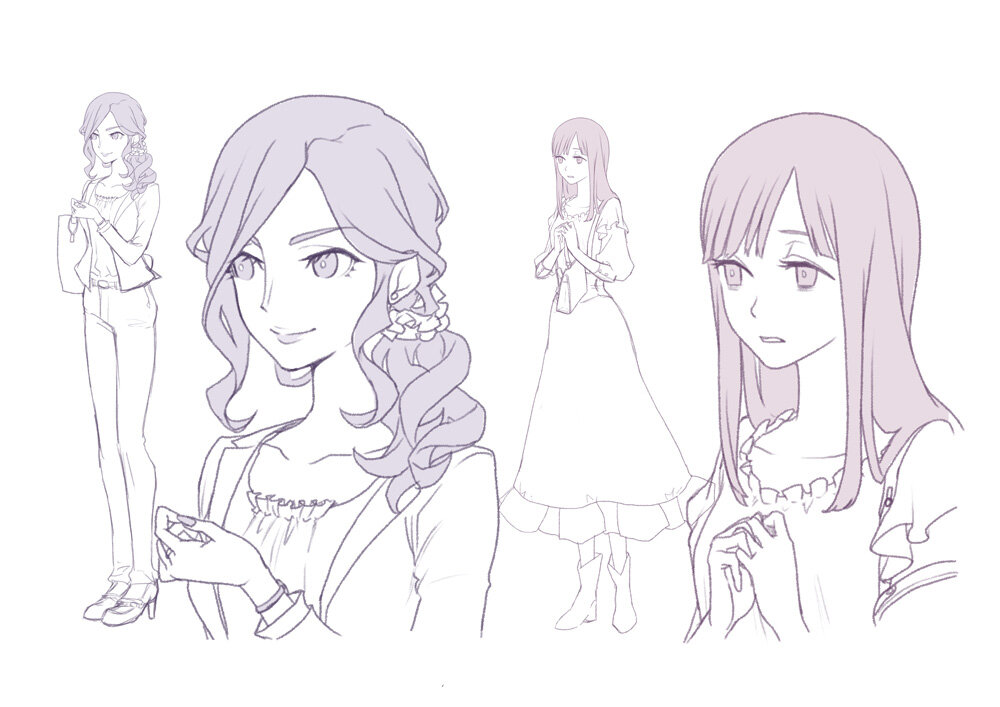

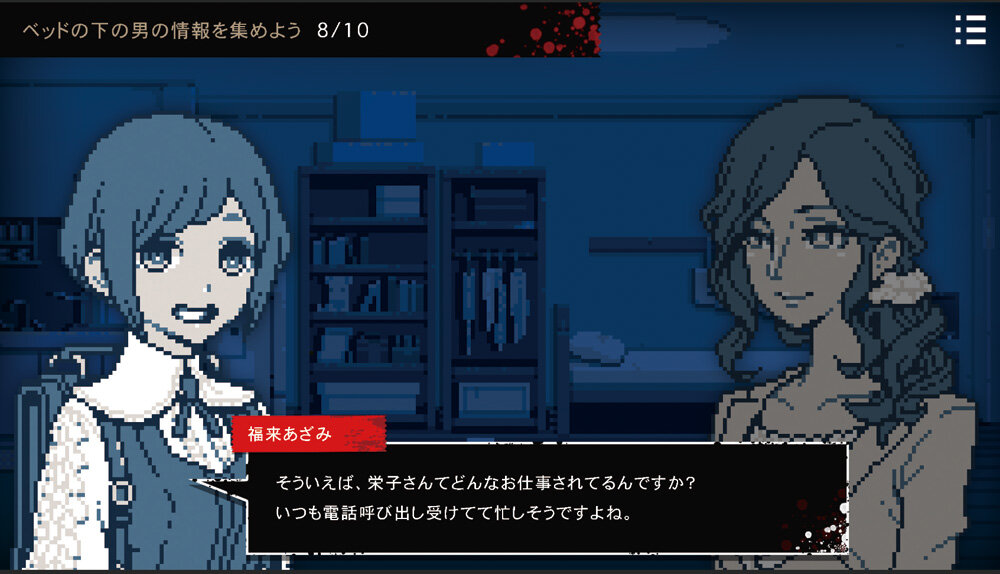

『都市伝説解体センター』では、主人公のあざみやセンター長の廻屋 渉をはじめ、個性的で魅力的なキャラクターたちが多数登場する。彼らが見せる豊かな表情やしぐさが、プレイヤーの物語への没入感を強く支えている。

こうしたキャラクター重視の方向性は、前作『和階堂真の事件簿』との差別化を意識してのものだったという。「『和階堂』では表情の演出があまりなかったので、今回はキャラクターのバストアップを見せて感情をより表現しようと考えました。いろんなキャラクターが漫画のように表情やポーズを見せてくれます」(林氏)。

キャラクターデザインの原案を手がけたのは、墓場文庫のきっきゃわー氏。チーム唯一の女性メンバーであり、本作の企画立案も担当している。もともとイラストレーターとして活動していたこともあり、繊細かつ鋭いキャラクター造形が印象的だ。「廻屋など、女性ユーザーにも届きやすいキャラクターデザインになったと思います」(おでーん氏)。

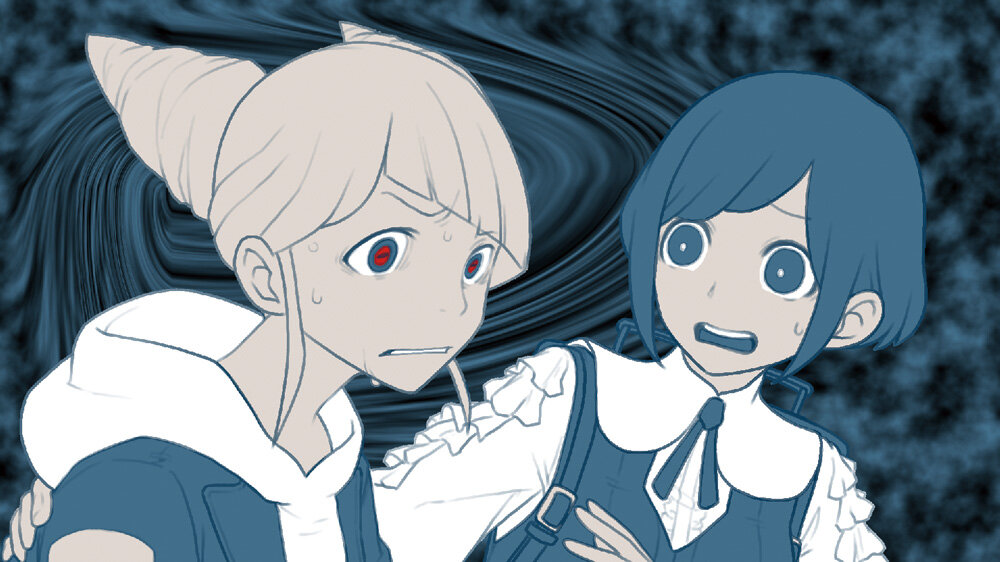

デザインされたキャラクターは、きっきゃわー氏の原画を基に、おでーん氏がドット絵化していくという工程を採っている。その過程では「情報の取捨選択」が重要になる。「ドット絵では、特徴を大きく捉えて表現しないと、見た目の魅力が伝わりづらいんです。逆に、必要な情報だけを残すことでキャラクターの強さが際立つとも言えます」(おでーん氏)。

本作では、シナリオ制作とキャラクター設計の距離が非常に近いのも特徴だ。MOCHIKIN氏が物語の構造を組み、おでーん氏がドラマとして再整理し、そこにきっきゃわー氏がキャラクターの感情や表現を肉付けする。このチーム体制により、演出に応じてキャラクターの表情を柔軟に追加・変更することが可能になったという。

例えば、主人公あざみの表情差分は51種類にものぼる。登場頻度の低いキャラクターであっても、5種類以上の表情差分が用意されている。「大規模開発では“表情を1枚増やす” だけでも仕様調整が必要になりますが、墓場文庫のような少人数チームだからこそ、そうした柔軟な対応が可能なんです。キャラクターの感情表現が決まることで、シナリオ上での口調や関係性も自然と整っていきました」(林氏)。

情報を取捨選択するキャラクター表現

感情に寄り添う、繊細な表情バリエーション

静止画に見せない、ドット絵アニメの設計思想

動かしすぎず、動いて見せるローコストのアニメ演出

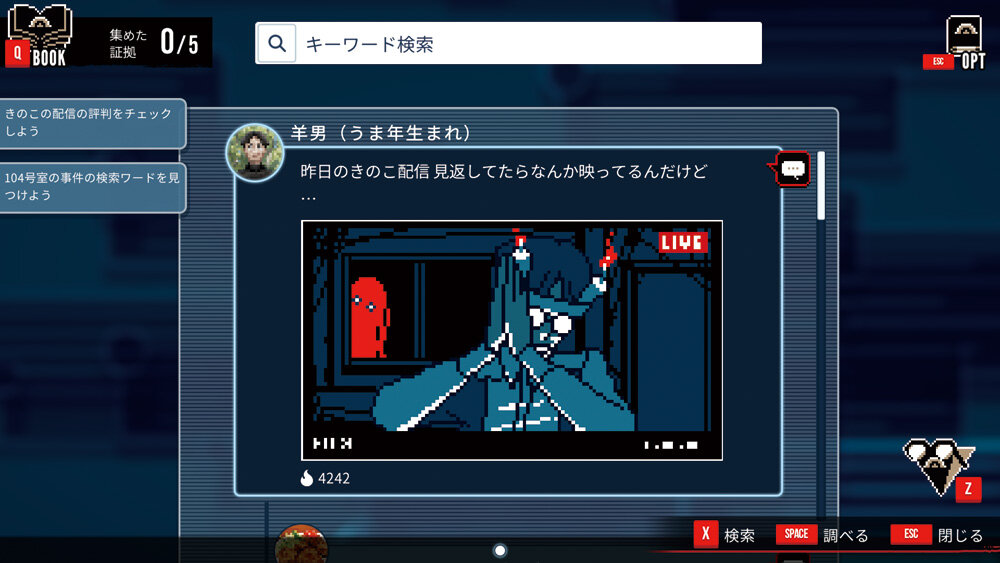

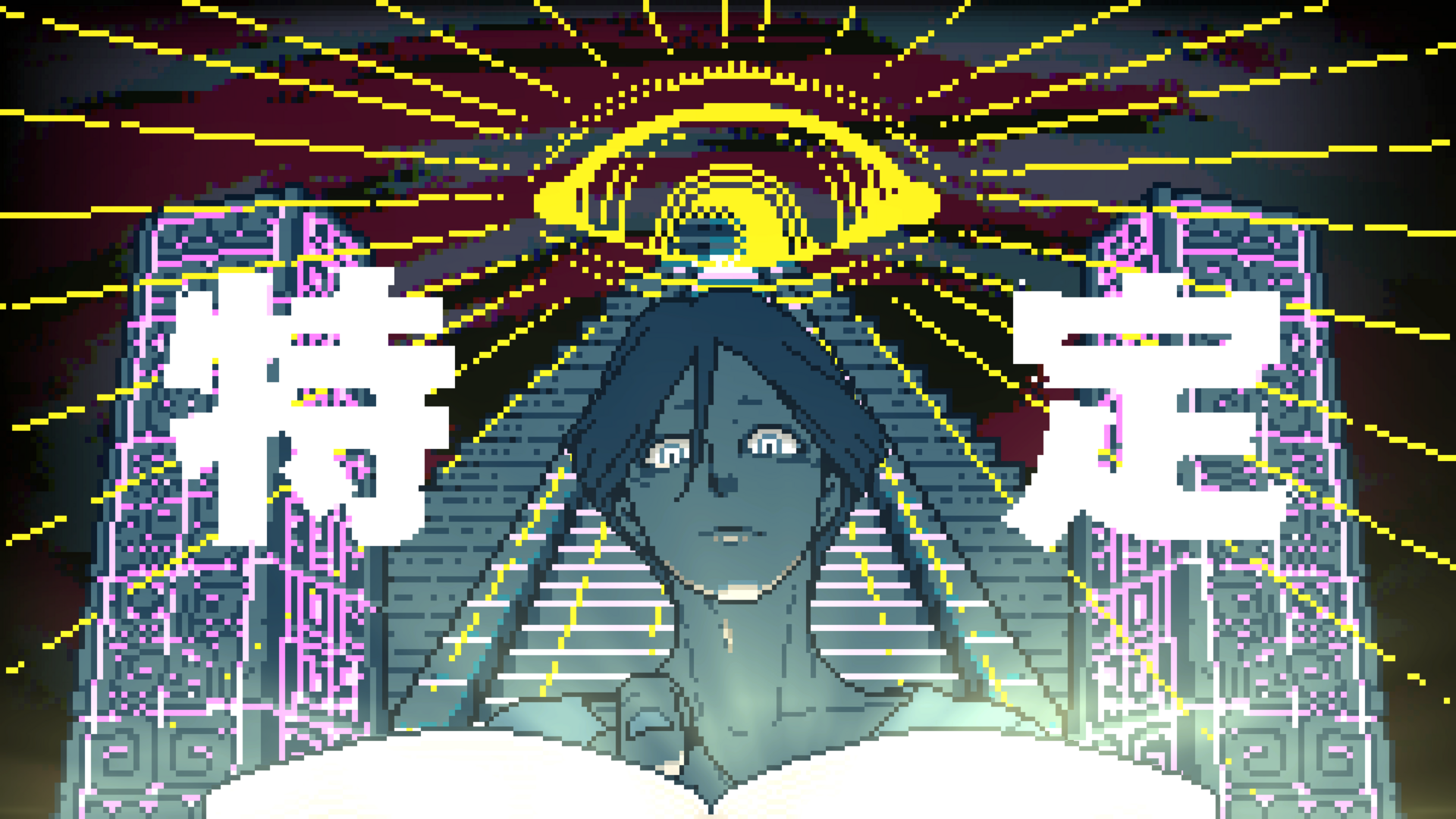

『都市伝説解体センター』のドット絵は、ノベルゲームのような静止画主体の構成ではなく、プレイ中のあらゆるシーンでキャラクターや背景が細かく動いているのが特徴だ。特に“特定”や“解体”といった見せ場のカットシーンでは、ドット絵でありながらダイナミックなアニメーションが展開され、プレイヤーに強い印象を残す。

通常のアニメーション演出においては、Photoshopで描いたドット絵を、ドットアニメーションツールのAsepriteで加工し、キャラクターの頭部や胴体などを部分的に動かしている。「少し動かすだけでも、“動いている” と感じさせることができるんです」(おでーん氏)。この“動かしすぎず、動いて見せる” 工夫が、本作のローコストな演出設計を支えている。

一方で、カットシーンの演出ではより大きな動きが求められる。こちらはまずシナリオに沿って絵コンテを起こし、構図を決めてから下絵を描き、ドット絵に仕上げていくという手順が採られている。Asepriteでのアニメ化までの工程は通常のドット絵制作と共通しているが、こちらは動かす枚数が多く、より時間と労力がかかる。

「最初はカットシーンの数も少なめで、動きも2枚程度の差分で構成していたんですが、α版を集英社ゲームズに提出した際に“演出面がやや地味だ” と指摘されて。試しに大胆な演出を入れてみたら好評で、“それなら盛れるだけ盛ろう” という方針に切り替えました」(おでーん氏)。この方針転換により大幅に演出が強化され、オープニングは当初2枚のドット絵で表現していたが、最終的に10枚前後まで増やされることとなった。

また、本作のアニメーション演出ではUnityも活用されている。カットシーンで髪などの揺れを制御したり、主人公・あざみが眼鏡をかけた際に背景の色味を変えるなど、エンジン側での処理によって表現にさらなる厚みが加えられている。

カットシーン制作の工程

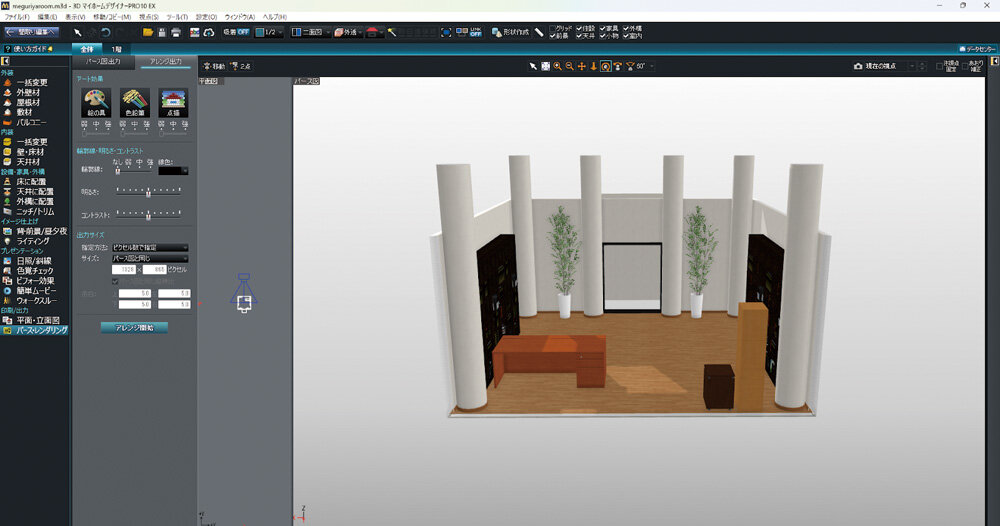

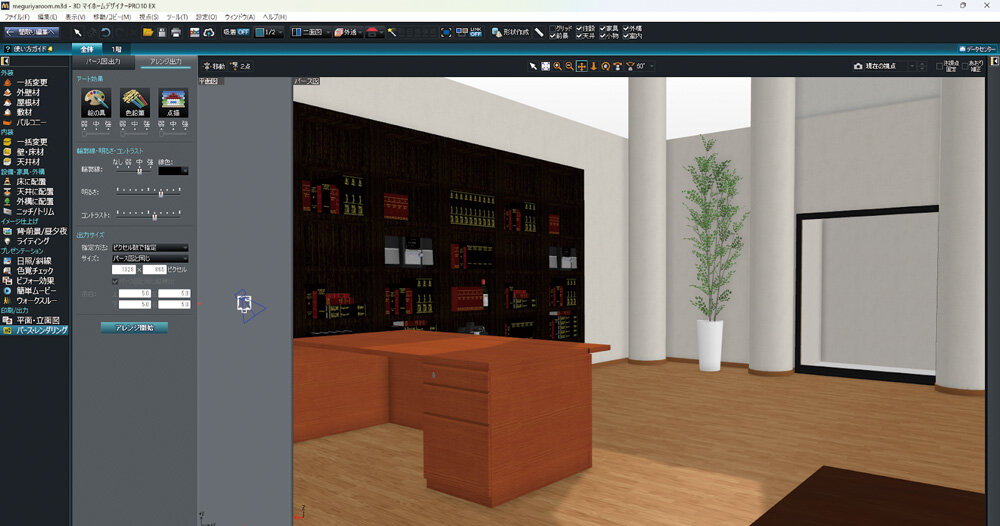

▲背景のベースとなる3Dモデリングには、マイホームデザイナーを使用している

Unityでの制御

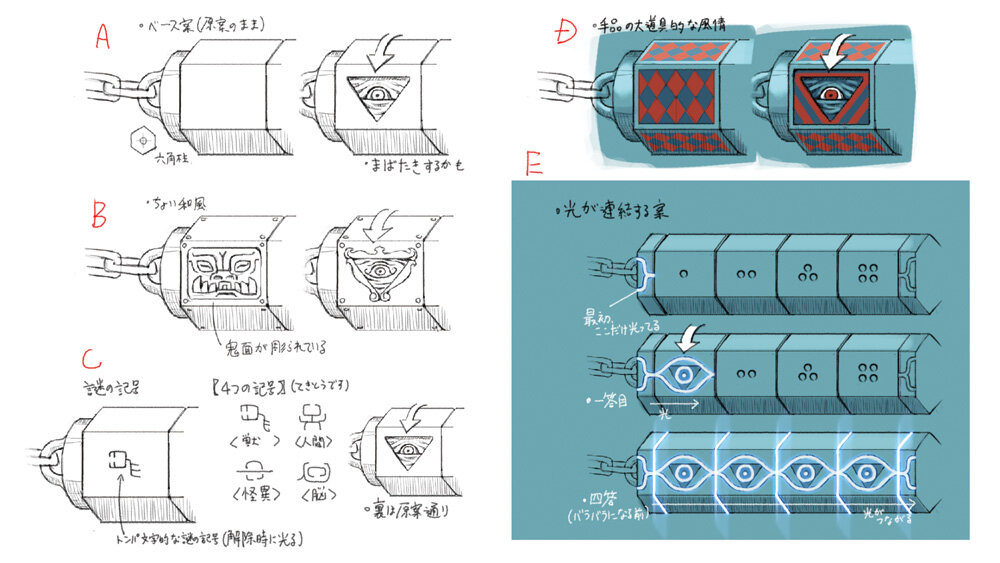

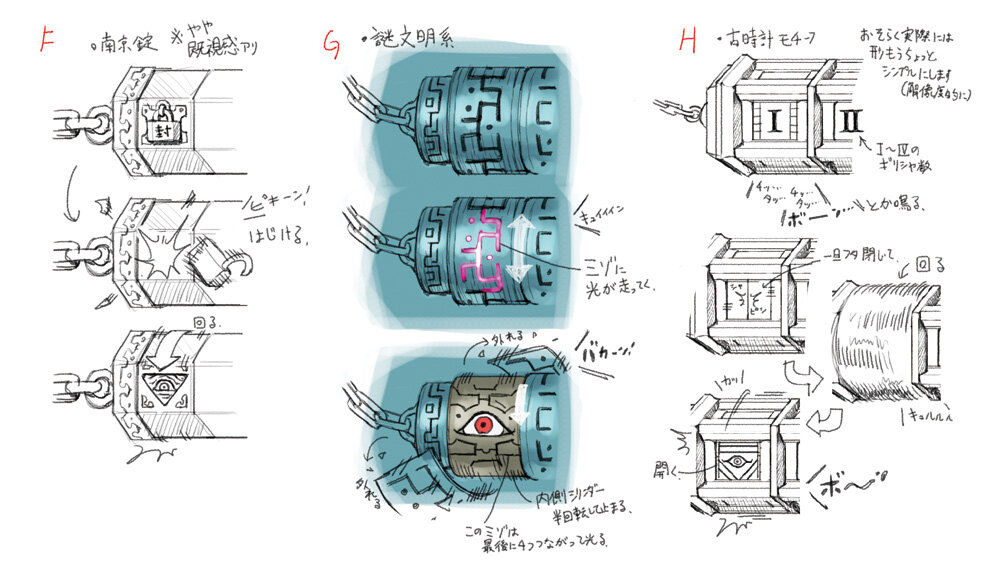

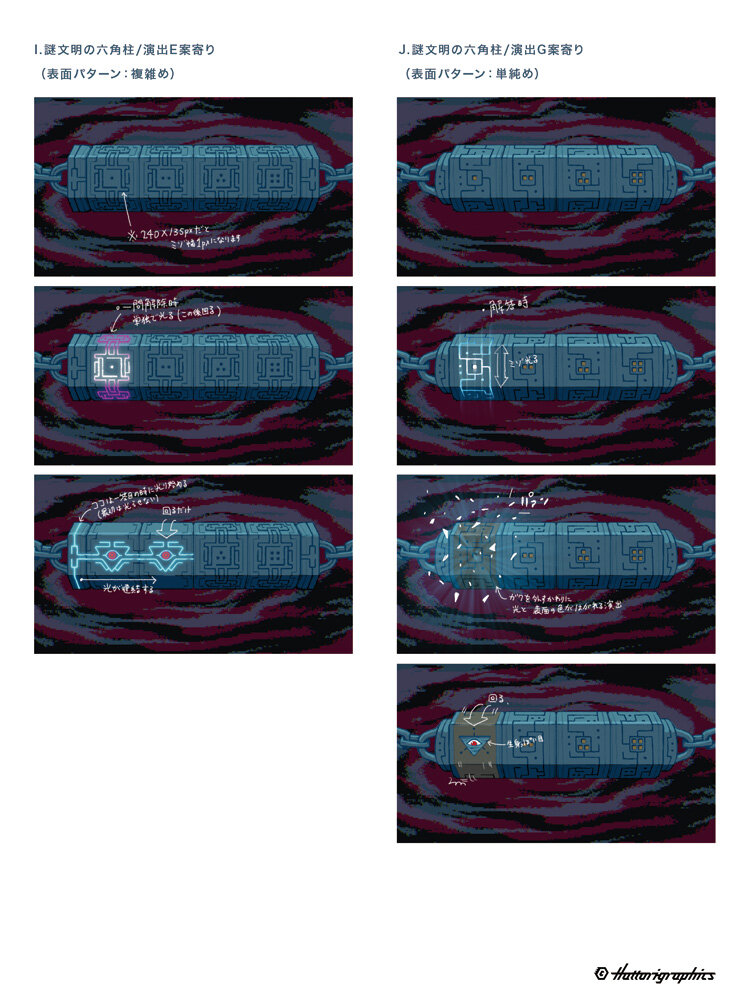

天眼錠(アイ・オープナー)の制作

解体パートにおいて、廻屋の背後に出現する「天眼錠(アイ・オープナー)」。連結された4つの六角柱のパーツが質問に答えるたびに1つずつ回転し、解錠が進んでいく、本作の象徴的なアイテムだ。

プレイヤーを都市伝説の世界へ導くUI設計

よりゲームの間口を広げた集英社ゲームズの支援体制

『都市伝説解体センター』では、ゲームに不慣れなプレイヤーでも安心して遊べるよう、UI設計にも細やかな配慮が施された。UIの仕様設計は墓場文庫が主導し、実装をインディーゲーム開発で実績をもつroom6が担当。開発当初から「迷わず操作できるUI」を目指して設計が進められた。「画面が切り替わったときはAボタンで進む、何かが表示されたら押せる、といった直感的なUIにしています。操作に迷わないことが大前提でした」(林氏)。

しかし実際の開発では、選択肢の挙動や表示タイミング、演出の見せ方など、細部にわたって調整が必要となり、UIはおよそ4~5回にわたって全面的な改修が行われた。

「3ヶ月に1回くらいの頻度でつくり直していました。プレイ時のストレスや迷いといった指摘が、UI調整のヒントになったと思います」(MOCHIKIN氏)。その都度、墓場文庫とroom6、さらに集英社ゲームズの関係者を交えた検討が行われ、より良い体験を目指してリファインが重ねられていった。

こうした指摘が的確だった背景には、集英社ゲームズの担当チームが出版出身ではなく、ゲーム開発や宣伝の現場経験をもつスタッフで構成されていた点も大きい。プレイヤー目線と開発者目線の両方をもち合わせた上での支援が可能だったという。

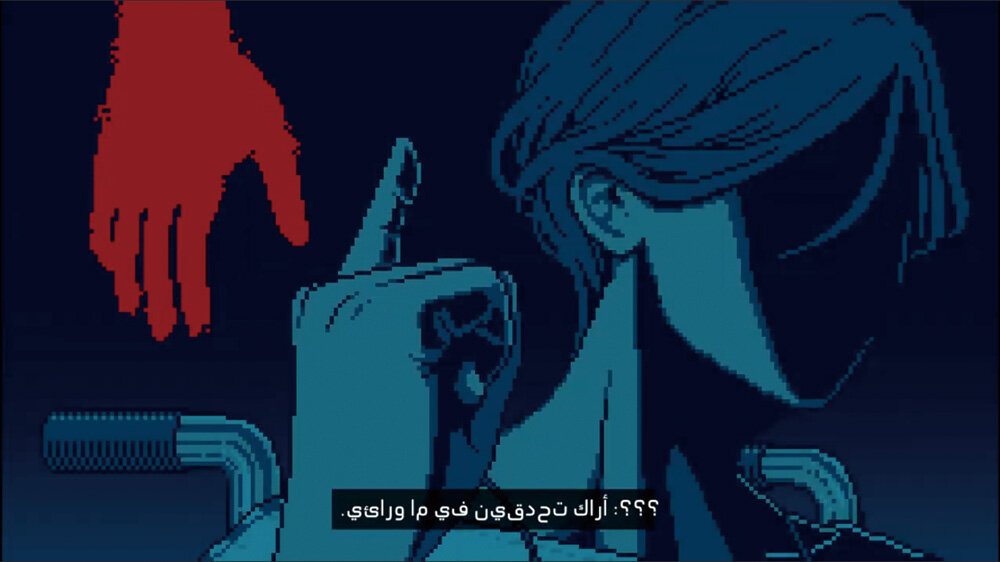

実際、UIだけでなく広報・販売の面でも、集英社ゲームズは強力な支援を行なっている。13言語に対応したローカライズでは、翻訳だけでなく文化的背景に即した文言調整も行われた。UIもアラビア語対応時には左右反転のレイアウト調整を施すなど、国や言語に応じたきめ細やかな対応がなされている。

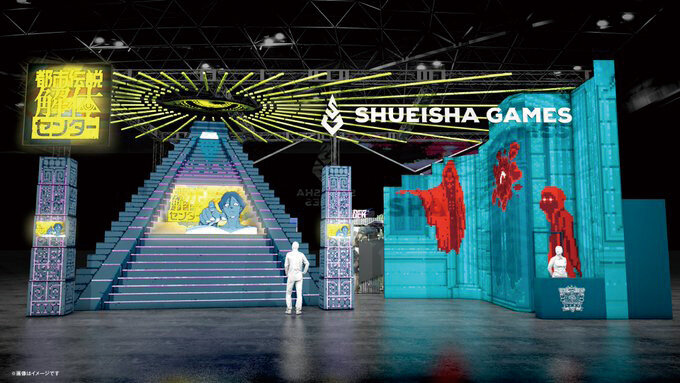

プロモーションでも、東京ゲームショウ2024のブースに巨大なピラミッドを設置したり、SNSと連動した施策を展開したりと、多面的な取り組みが行われた。また、トレイラー映像や、豪華版特典のボードゲームなど、ゲーム以外の展開も集英社ゲームズ社内で制作された。

「他のクリエイターさんとの協力企画やその他施策など、自分たちでは手が回らないところを集英社ゲームズさんに引き受けてもらえた感じです」(おでーん氏)。開発と支援、それぞれの立場からの丁寧な連携が、『都市伝説解体センター』の完成度を高めた大きな要因と言えるだろう。

UI設計の検討と改良のプロセス

-

▲製品版直前のUI案。目標表示やセリフウインドウに黒を用いたデザインだったが、画面が狭く見えることから不採用となった -

▲試作初期のUI案。この段階ではスマートフォン対応も想定されており、操作性を重視してアイコンが大きめに設計されている

13言語対応を見据えたUIローカライズ

-

▲オリジナルの日本語UI。本作のローカライズは13言語に対応しており、言語ごとにレイアウトの調整も必要となった -

▲アラビア語UI。右から左へ記述される言語特性に対応するため、UI全体を左右反転して調整している

集英社ゲームズの多面的支援

CGWORLD 2025年8月号 vol.324

特集:オレンジの挑戦と進化『リヴァイアサン』と『BEASTARS』で描く未来

判型:A4ワイド

総ページ数:128

発売日:2025年7月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_葛西 祝 / Hajime Kasai

EDIT_小村仁美(CGWORLD) / Hitomi Komura、山田桃子 / Momoko Yamada