開幕から116日目に来場者数1,500万人を突破した(※主催者発表)「大阪・関西万博」。 本稿では、クリエイティブと テクノロジーの両面から、本誌が注目した プロジェクトとして、Whateverが携わった 『大阪ヘルスケアパビリオン』の メインコンテンツ『リボーン体験ルート』の舞台裏を紹介しよう。

『大阪ヘルスケアパビリオン』

出展者:大阪府・大阪市ほか

2025osaka-pavilion.jp

未来の疑似体験ではなく、実データで動作・機能させる。

ジャンルや手法を問わず、これまで社会になかった便利さや楽しさを提供することを目指すクリエイティブスタジオ「Whatever」。大阪府、大阪市が産学民一体となって出展する『大阪ヘルスケアパビリオン』では、展示業務受託者であるジョイント・ベンチャーの一員として、パビリオンのクリエイティブディレクションと展示制作を担当した。

「基本設計のフェーズでは、総合プロデューサーを務められた森下竜一先生(大阪大学大学院医学系研究科寄附講座教授)と協議、相談をしながら約10,500㎡という広大な敷地をどのような展示構成とゾーニングにするのかという段階から計画立案に携わりました。制作フェーズでは、メイン体験となる『リボーン体験ルート』を担当しました」と、藤原愼哉クリエイティブディレクター。

事前予約制の『リボーン体験ルート』は、現地で取得した体験者の健康データを基に生成された25年後のアバターと出会い、未来のヘルスケアや都市生活を通して、今よりも健康に生まれ変わった自分の姿を目の当たりにできるという体験型のコンテンツ。また本パビリオンでは、疑似体験ではなく、実際に体験者の身体情報を取得して、体験者自身や社会、都市の未来を想像する体験を提供している。したがい、実働するセンサー機器を用いながら、エンタメ性の担保が求められた。

whatever.co

最大のチャレンジとなったのが「ミライのじぶん」という体験者のアバター生成システムである。

「体験者の健康データを基に25年後の容姿のアバターを生成する必要がありました。世界中から老若男女など、様々な属性の人たちが来場するため、老化処理の方法論を確立することが困難でした。さらに子どもの場合、老化ではなく成長になるため、変動要因が多くなります。そしてアバターは、体験の最後にパレードに参加して踊る様をリアルタイムCGで描く必要があったので3Dで生成することにしました」(藤原氏)。

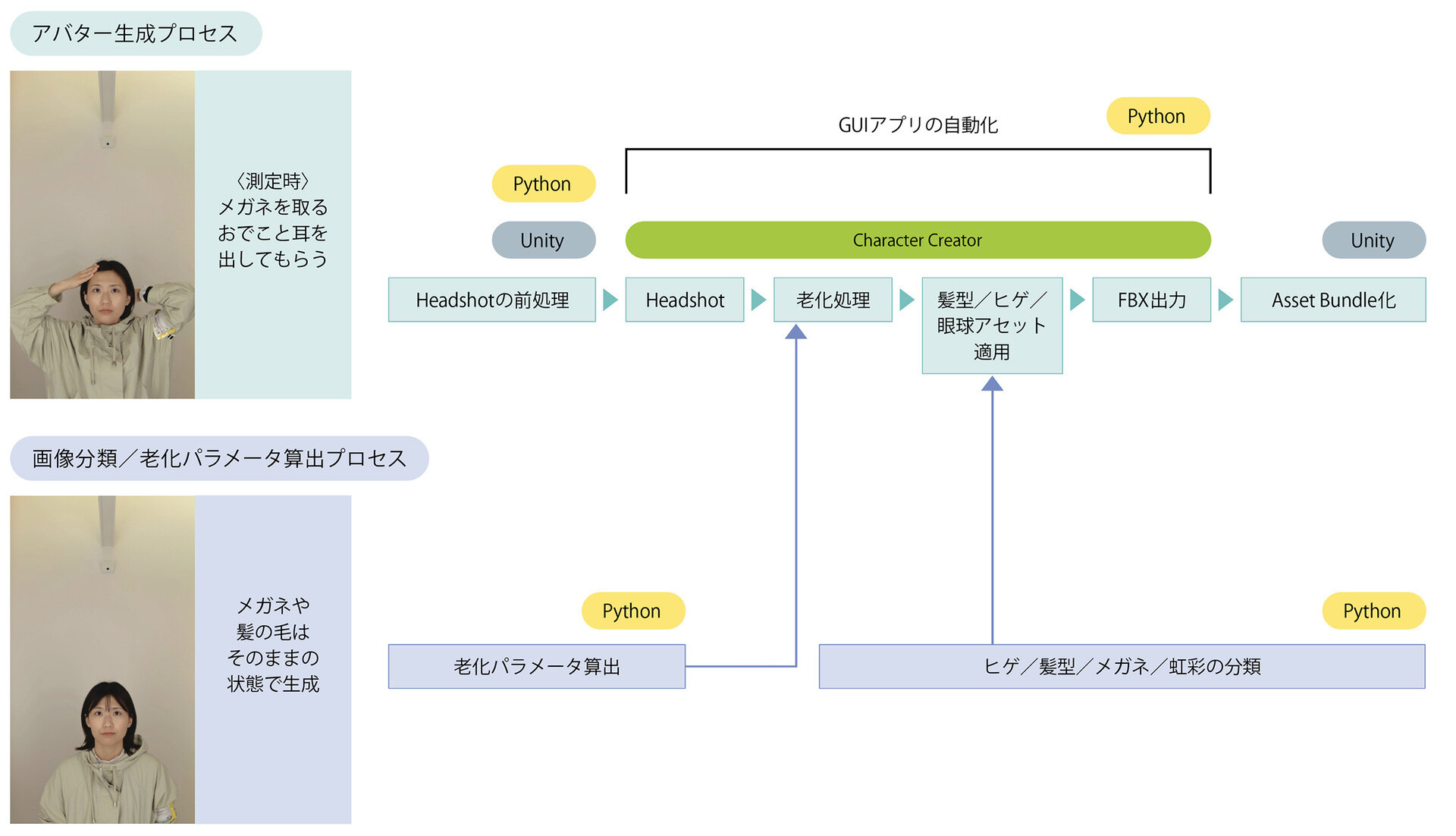

「最終的に、Character Creatorと、顔の画像から3Dモデルを生成するプラグインHeadshotをベースに、Pythonを使って様々な拡張を施して、パレードのリアルタイムCGを描画するUnityへとデータを書き出すという一連の処理を自動で行うプログラムを実装しました」(大森和斗氏)。

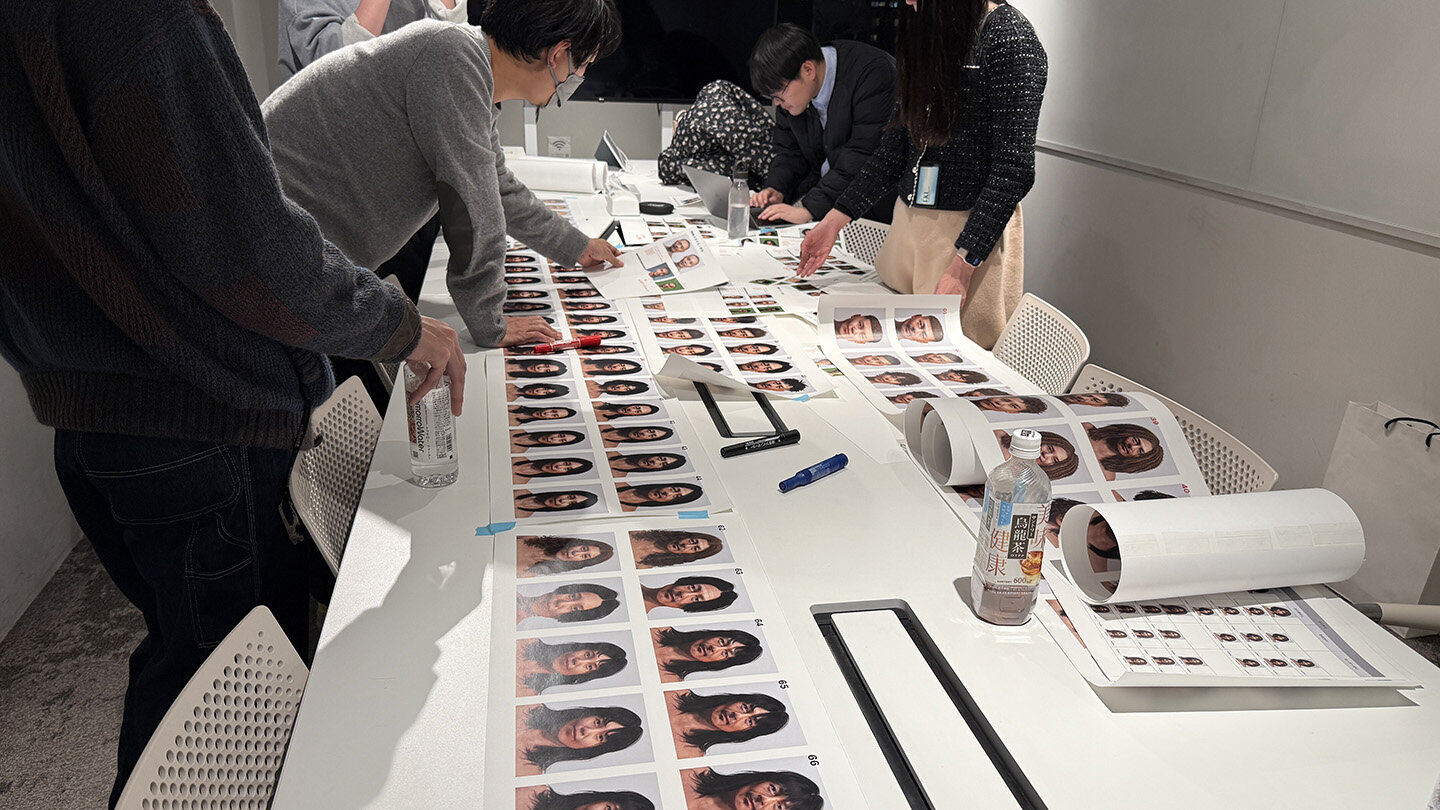

老化処理では、Character Creator上のモーフィングパラメータとシワのテクスチャを各年齢層ごとにプリセットを作成。髪形・ヒゲ・メガネの分類については、求めるデータセットが存在しなかったため、データの収集、アノテーション、トレーニングまでを自前で行なったそうだ。

1日に3,000体以上のアバターを、確かなクオリティで生成し続ける。

アバター生成等に用いられる体験者の身体情報の取得は「カラダ測定ポッド」で行われる。

「カメラや接触型センサーを用いて、7項目の健康データを自動的に取得します。測定という少し不安や緊張感を感じる体験ですが、未来やワクワク感も同時に感じてもらえるように、ポッドの什器やサインのデザインから、手に触れる画面のデザインやSEや音声ナビゲーションなどのディテールまで、何度もブラッシュアップを重ねました」(藤原氏)。

さらにオペレーションとの兼ね合いから、41名分のアバターを、データ取得から生成まで3分以内で完了させる必要があった。

「41台のポッドで同時に測定を行い、2D画像などの取得データから3Dアバターを生成。さらにUnityへ読み込める形式へのコンバートなど、一連の処理を約3分で終わらせるために、ひとつひとつの処理に要する時間を少しずつ短縮させたり、PC内部のチューニングを細かく行いました」と、同社CTOのSaqoosha(さくーしゃ)氏。

なお『リボーン体験ルート』では、1日あたり3,000〜4,000体ものアバターを生成しているというから驚きだ。

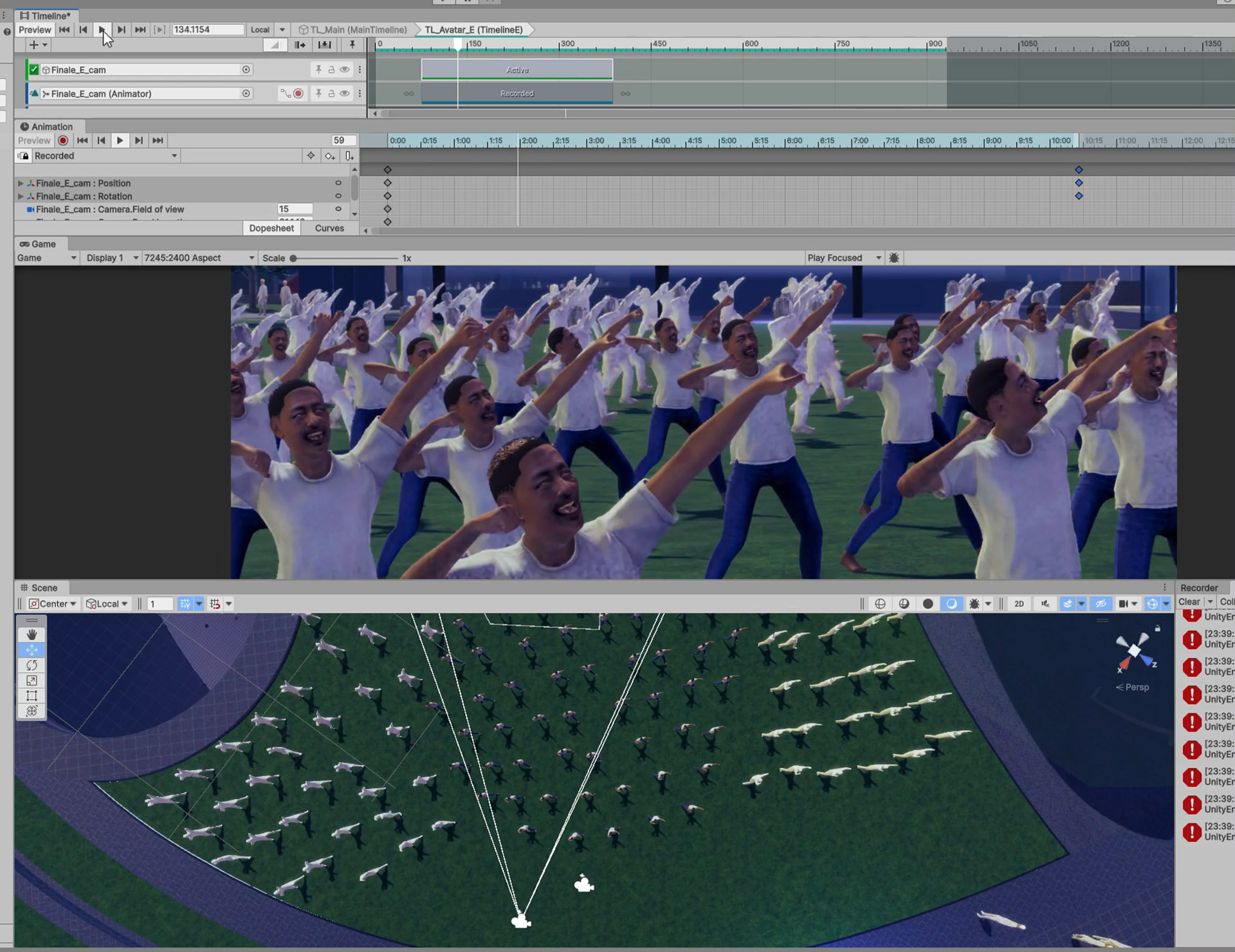

クライマックスを飾る「リボーンパレード」では、最大56体のアバターがパレードに参加する。

「アバターに加えて、未来の大阪のアセット、さらにパレード全体としては約600体のモブキャラクターをリアルタイムで描画する必要がありました。開幕1ヶ月前の時点で1fps以下でしか動作しないパートがあったときは、緊張感がありましたね(苦笑)。生成システムの都合上、アバターにはLOD処理を入れていませんが、モブにはLODをカットごとに細かく手動で設定したりしながら、30fpsをキープできるように調整しました」(Saqoosha氏)。

さらにSaqoosha氏は、短いカットが連続するシーンを、体験者が自分のアバターをしっかりと確認できるように、ゆっくりとしたカメラワークの長尺カットに変更するという改良も行なったそうだ。

「このプロジェクトは、実際のプロダクト開発に近い様々な検証と調整が多く求められました。自分のヘルスケア情報を日常的に取得して管理する世界は、AIの進化によって、飛躍的に進んでいくのではないかと思っています。ぜひ今回の経験を活かして、自分たちもそうした開発に携わっていきたいですね」(藤原氏)。

<1>ミライのじぶん〜アバター生成〜

<2>カラダ測定ポッド

-

▲ 本番用ポッド製造の様子。実装段階では、リアルスケールの試作機を複数制作し、身長100cm程度の子どもから2m程度の長身の大人まで、無理なく体験できるようにカメラやセンサーが入念に調整された -

▲ 完成した「カラダ測定ポッド」

<3>ミライの都市〜リボーンパレード〜

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito