2022年10月、東映株式会社が東京撮影所に設立したバーチャルプロダクション部。国内最大級のLEDスタジオとして本格始動に向けたテストと準備が進められていたが、2023年11月、そのバーチャルプロダクション技術を使用した最新映像が公開された。スタジオ設立に至る経緯と、バーチャルプロダクション部の今後の展望について伺った。

バーチャルプロダクション部発足の経緯

©TOEI COMPANY,LTD. All Rights Reserved.

「2022年にバーチャルプロダクション部(以下、VP部)が設立されましたが、もともとは東映ツークン研究所内での取り組みとしてスタートしています。LEDスタジオなどの大きな構想があったわけではありませんが、スーパー戦隊シリーズのグリーンバック合成を手がけることから始まりました」と樋口純一氏(プロデューサー/バーチャルプロダクション部)。

バーチャルプロダクション部にはILMでクラウドスーパーバイザーを務めていた吉田隆氏が加入したこともあり、吉田氏の経験や知見などからもバーチャルプロダクションを本格的に進めていく大きなきっかけとなったともいう。

樋口純一氏

東映株式会社 東京撮影所

バーチャルプロダクション部 プロデューサー

「バーチャルプロダクションの技術は世界を見渡しても技術的なトレンドとなっていた状況でしたので、東映としても積極的に取り組んでいく課題なのではないかということで進めていくことになりました。日本の映画業界や映像業界は、なかなかそうした世界の技術トレンドに追いすがらない文化があります。日本の独自性は良い部分でもありますが、だからといって独自のやり方で推し進めてしまうと、世界から取り残されていってしまう可能性もありますし、技術がガラパゴス化してしまう危険性もあります。そこでより本格的な導入を考えていく上では、より中核の部分でバーチャルプロダクションに取り組むべきと考えて、VP部を東京撮影所に移管することとなりました」(樋口氏)。

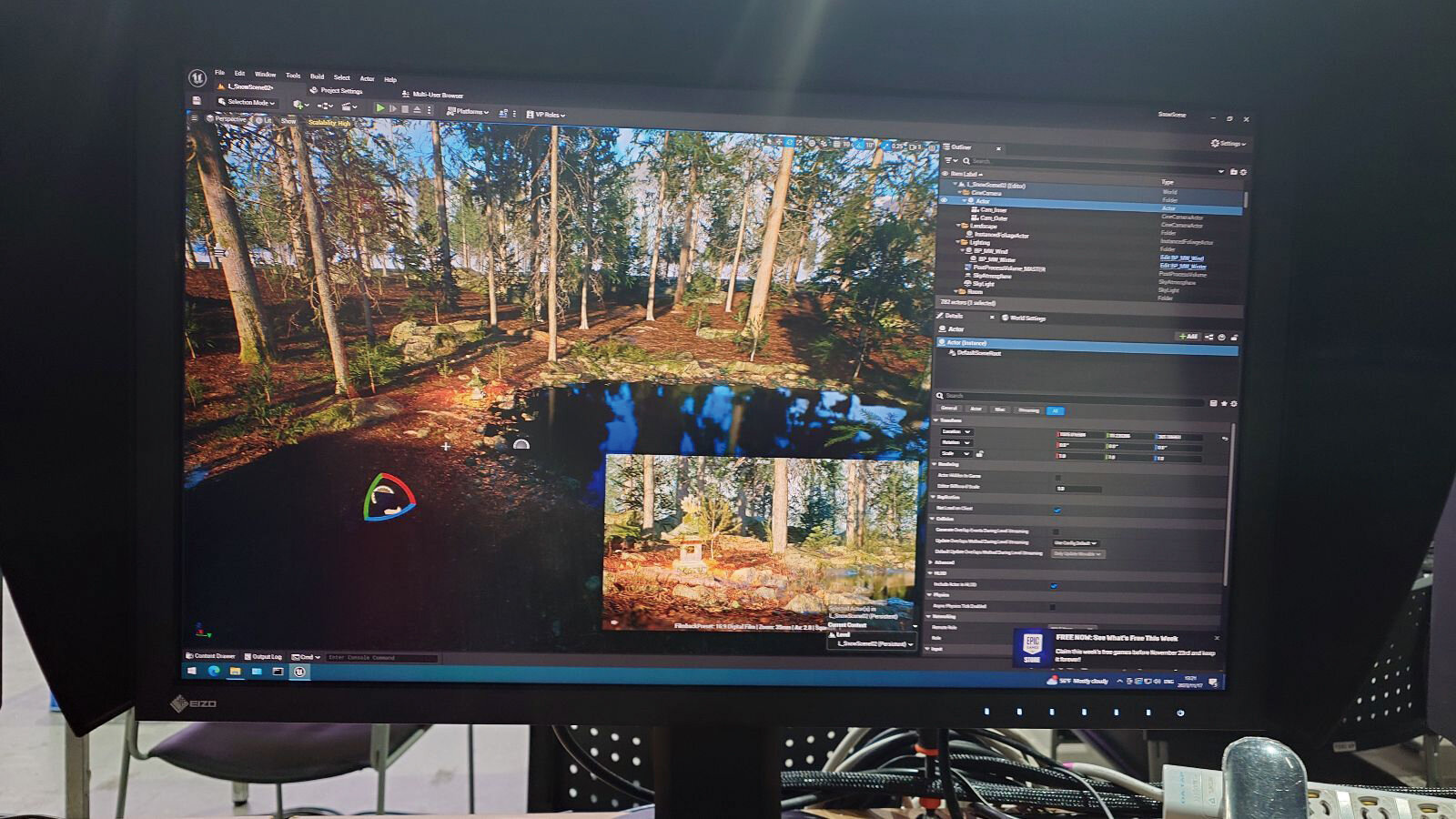

実制作の取り組みとしては『機界戦隊ゼンカイジャー』から始まり、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』を経て、現在放送中の『王様戦隊キングオージャー』でも継続してバーチャルプロダクションが利用されているが、それらを制作していく上でグリーン/ブルーバックを使用して、リアルタイムにUnreal Engineで作成されたCGの背景をクロマキー合成する体制が整えられていった(LIVE合成。通称・L合)。スーパー戦隊シリーズを手がけていく中で本格的に活用できるワークフローの開発も行い、LEDスタジオの構想も起ち上がっていったのだという。

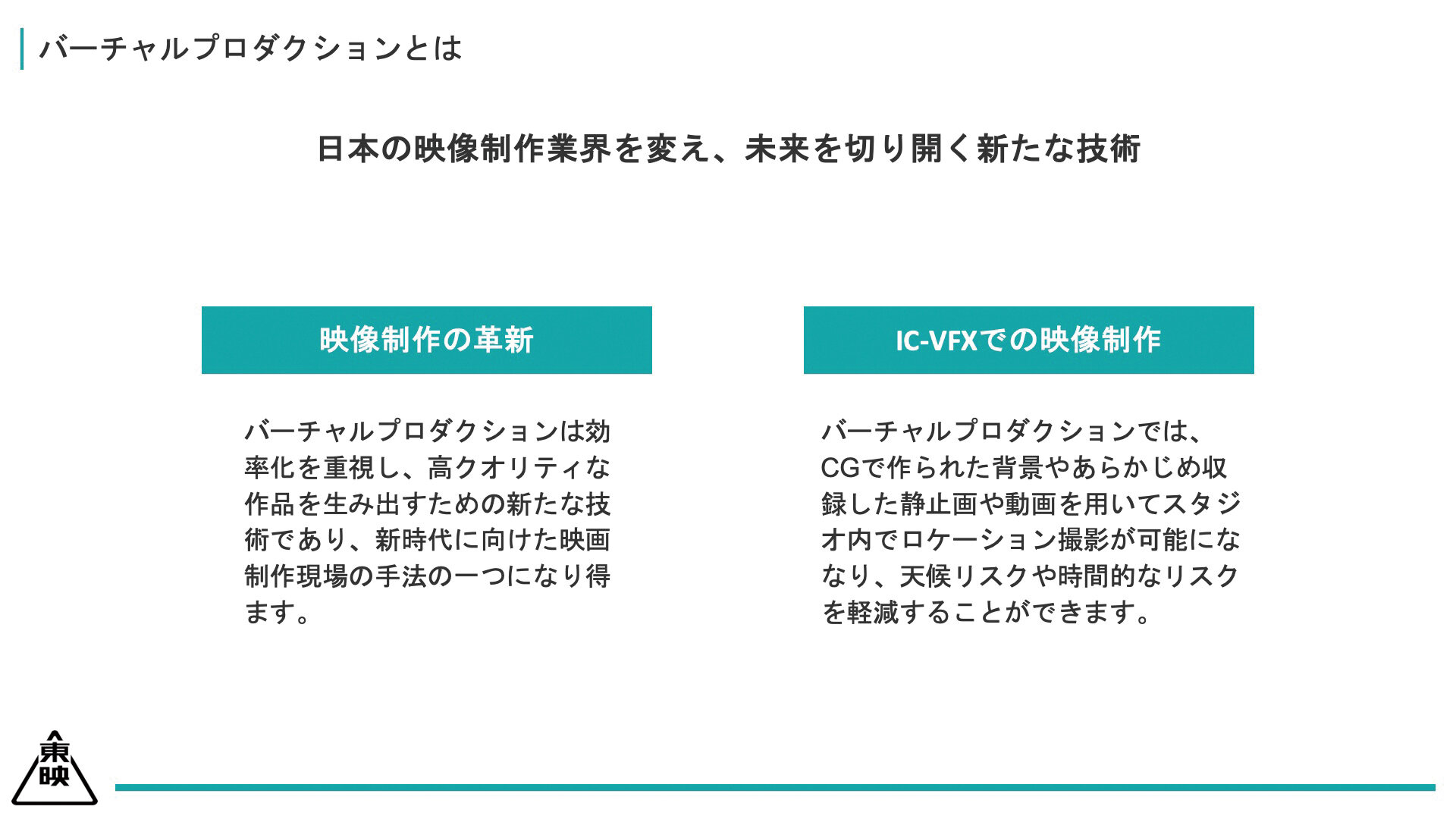

「VP部の基本精神は、新しい技術によって映像制作の業界を変え、未来を切り拓くことです。ツークン研究所のマインドそのままに取り組んでいますが、映像制作技術の革新によって、いかに映像制作の仕方を良くしていくのかというところを考えていく必要があります。その中で、バーチャルプロダクションは効率的にクオリティが上げられる新しい技術だと私たちは考えています」(樋口氏)。

バーチャルプロダクションの技術は、新しい時代の新しい映像のつくり方だが、あくまで手法のひとつであって、全てを完結できるものではないと付け加える。「LEDだったり、インカメラVFXと呼ばれるものは何でもかんでもできる技術ではありません。どういう画を撮りたいのか、どんな作品をつくりたいのかによって、 選択されるひとつの手法に過ぎません。一方で、取り入れることよって生まれるメリットが多くあるも事実であり、ひいては制作環境を見直すきっかけとなるものだと考えています」(樋口氏)。

昨今まで続いたコロナ禍の影響もあり、健康面でのリスク回避やロケハンを含めたロケにおける時間的なリスクの軽減に大きくつながることは言わずもがな。実際に取り入れることにより、撮影の遅れはほぼなかったとのことだ。

VPワークフローにおけるプリプロの重要性

さらに最も大きなメリットがプリプロダクションの常用化だという。「日本の制作現場では、プリプロダクションの文化が薄い部分があります。 バーチャルプロダクションの導入にあたっては、事前にショット設計を綿密にやっておく必要があり、それによって効率化が図られ、結果的にクオリティの向上につながります。ひとつの技術をきっかけにワークフローを見直し、制作体制そのものを変えていくことも必要になってくるかもしれません。2024年中には東映東京撮影所に設置したLEDスタジオが本格始動を迎えますが、その本格運用と合わせて、プリプロの推進は今後も続けていきたいと考えています」(樋口氏)。

国内最大級LEDスタジオ、その準備は着々と進められているが、本スタジオに加え専属チームを東映が保有すること自体に大きな価値があると樋口氏は続ける。

「国内にLEDスタジオ自体はいくつか設立されていますが、映画制作会社として専用チームまで保有してるところは現在東映のみです。ビジネスの観点からはアウトソーシングした方が良い部分もありますが、映画制作会社、撮影所として東映が独自のLEDスタジオと、それを運用していくチームをもつことは、計画の骨子であった制作現場を変えることに大きくつながります」(樋口氏)。

先に挙げたプリプロダクションを例にとってもワークフローを変え徹底化する上では、撮影、プロダクション、ポストプロダクション、その他美術などの各セクションなどが並列して存在する大きな企業で一丸となって取り入れることでその浸透度と成熟度は確固たるものになるだろう。

「現在もより成熟したフローで進められるようしくみ化できる部分はどんどん整理していっていますが、外部のプロダクションさんに、いきなりそれをお願いしてもなかなか難しい部分もあるかと思います。そういった理由もあって、まずは私たちの中のプロダクション、自社の作品でチャレンジしている段階です。今までのつくり方が間違っているわけではなく良いところもたくさんあるので、それを含めて全体としてさらに良くしていくためにはどうすればよいのか。 まずは各セクションが初期段階からジョインして、ワンチームで作品づくりをやっていくということを心がけたいと思っています」(樋口氏)。

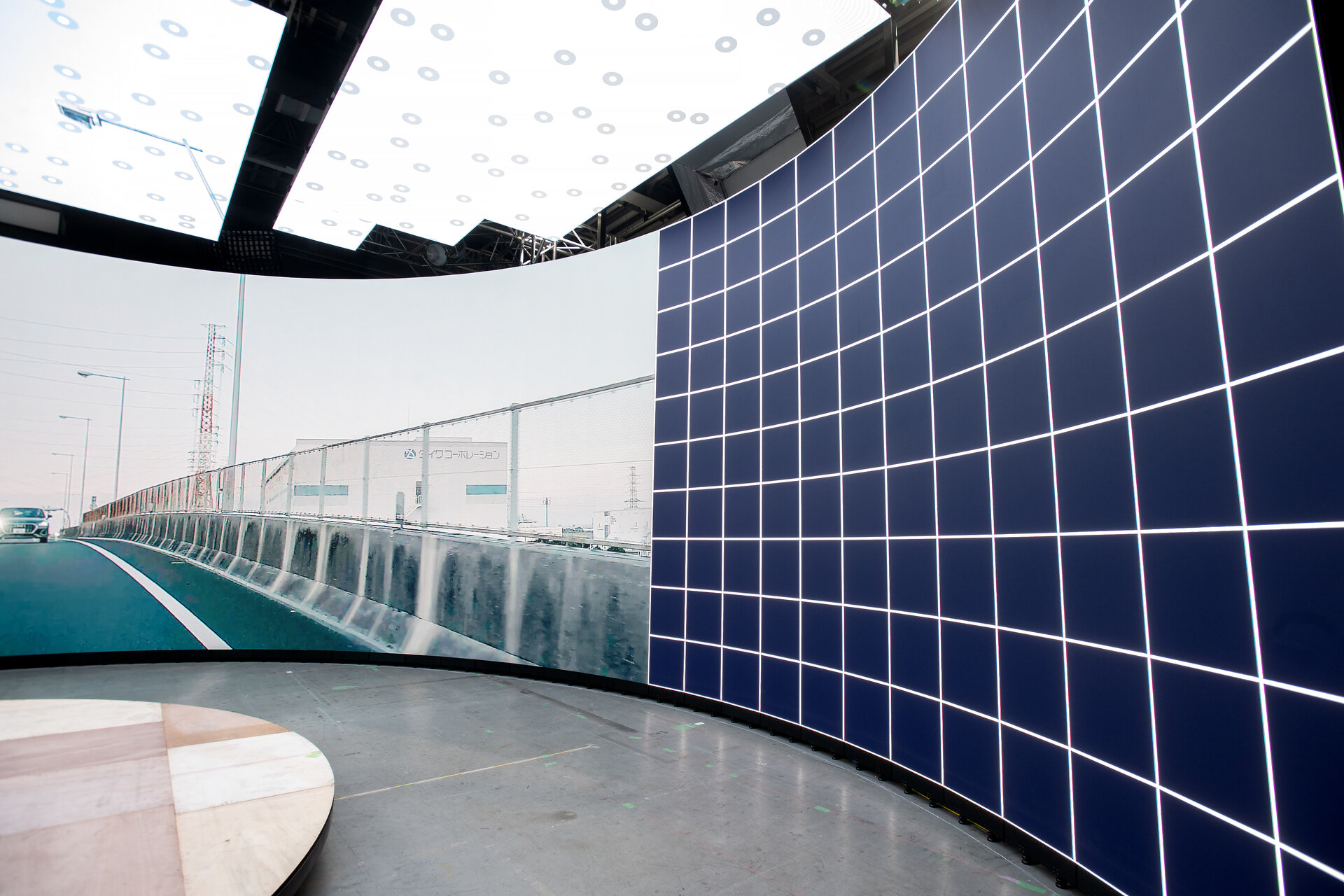

国内最大級LEDスタジオの全貌

270度ラウンド型を採用したLEDディスプレイ

2024年いよいよ本格始動を迎えるLEDスタジオ。2023年11月には本スタジオで撮影されたデモンストレーション映像が公開された。映像は仮面ライダー1号の愛車サイクロン号にヘルメットを被ったスーツ姿の男が跨るシーンから始まり、高速道路を滑走する最中突如バイクから降り出す……とそこはLEDスタジオだったというもの。

さらにスーツの男は東映代表取締役社長・吉村文雄氏というサプライズも。インカメラVFXの種明かしを約1分の時間で見せた本動画は、ぜひ見ていただきたい納得のクオリティだ。こうして本格始動を世に打ち出したスタジオの詳細をここで紹介していきたい。

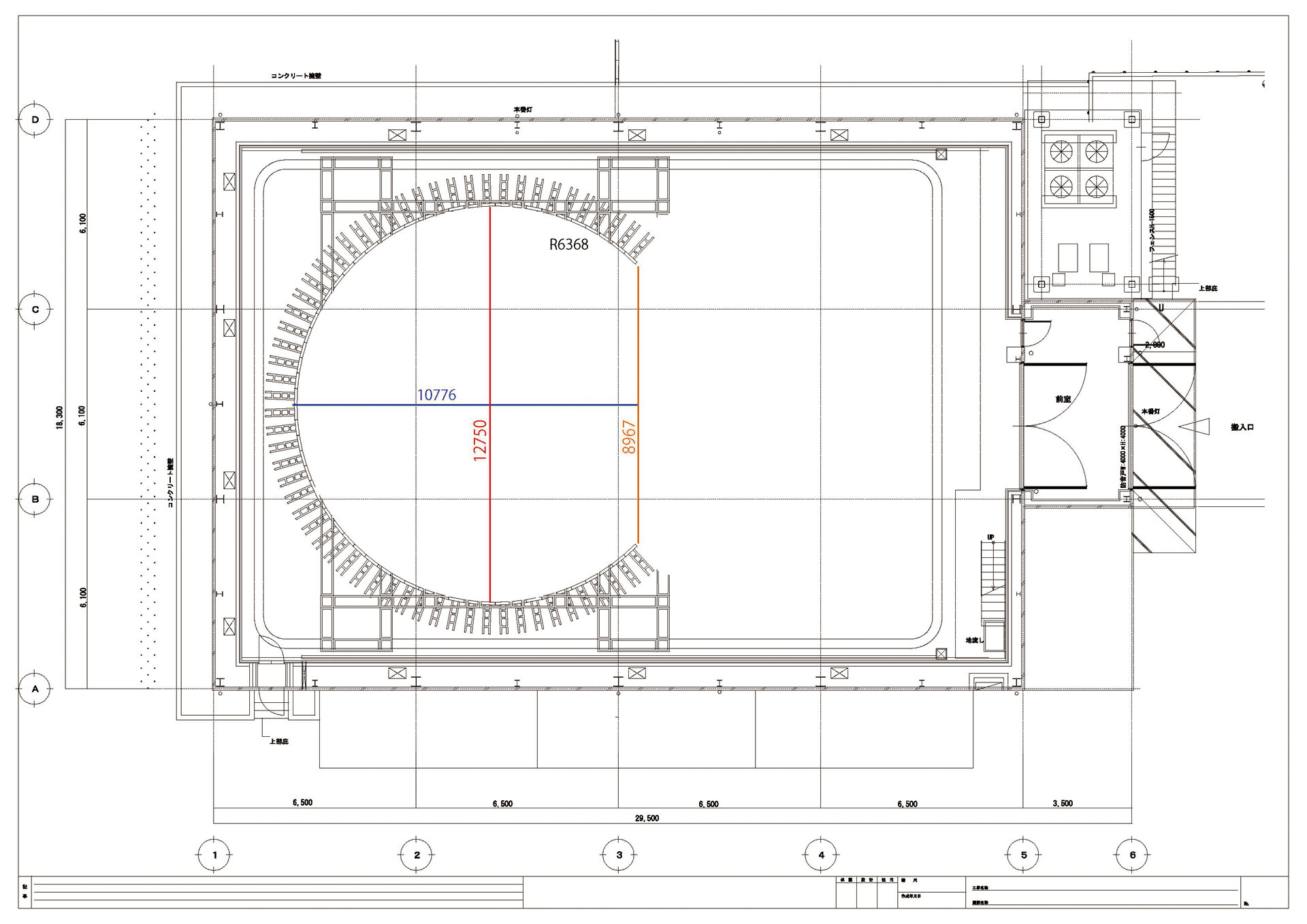

現在スタジオでは様々な実証実験が進められているが、まず注目すべきなのが国内最大級となる270度ラウンド型LEDウォールと天井ビジョンを配したLEDディスプレイシステムだ。ラウンド型のため多くのエリアをカバーできる上、4分割可動式の天井ビジョンにより広いアングルに対応できるシステムとなっている。「AOTO社のLEDを採用しました。VP部の起ち上げ初期からサポートしてくれており、多くの検証にも協力いただきました。ハードな使用にも耐えうる頑丈な作りと、日本法人があることでフットワークの軽いサポートが選定の決め手でした」(樋口氏)。

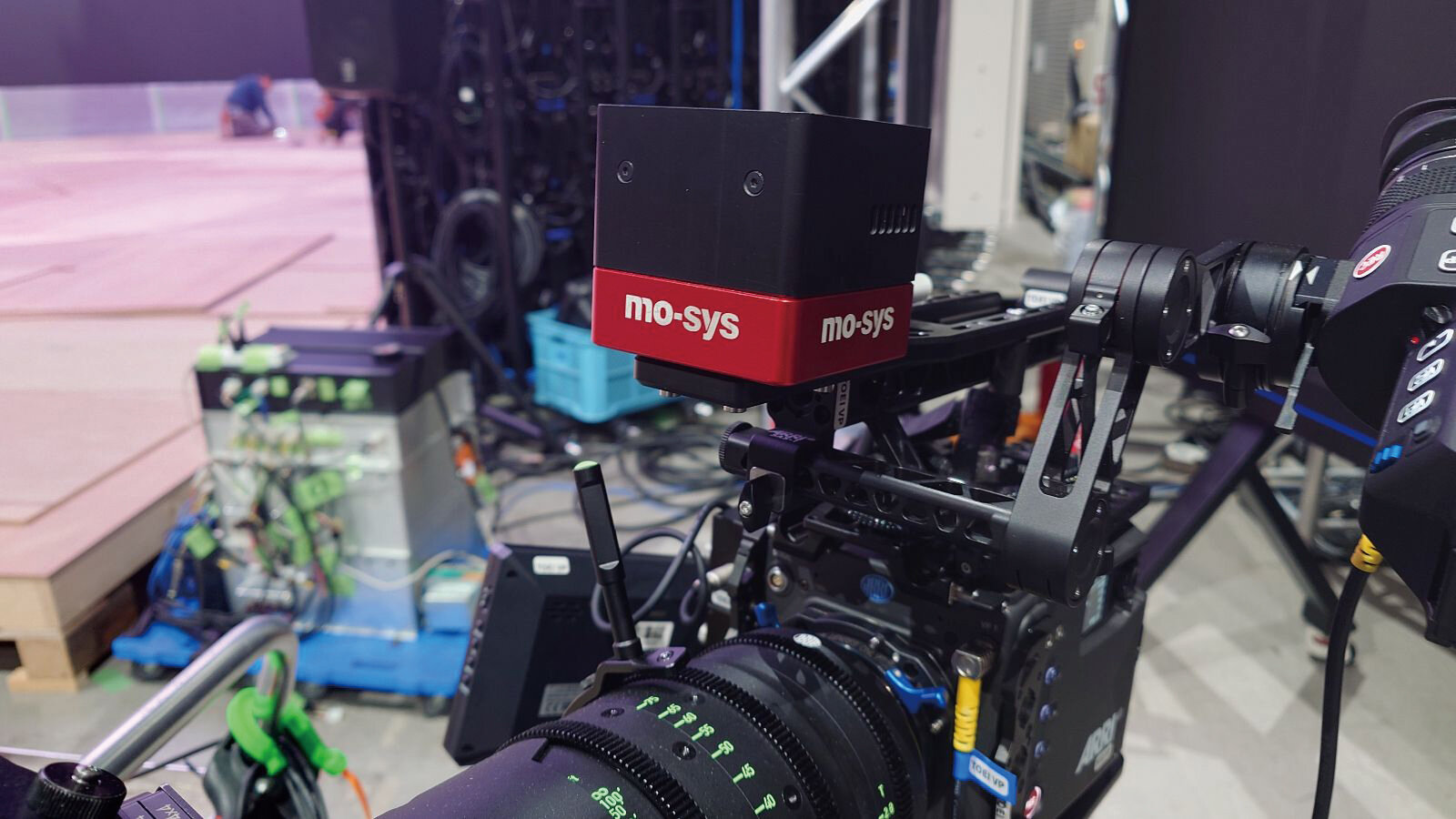

インカメラVFXシステムとしては、LEDプロセッサはBROMPTON、メディアサーバおよびレンダリングサーバはdisguise、カメラトラッキングにはMo-Sysを採用している。「disguiseは世界的に使用されているメディアプレイヤーで、特にXRなどのライブイベントで多く使用されており信頼性も高く、インカメラVFXにも注力しているため導入を決定しました。トラッキングはOptiTrackやVICONなどのモーションキャプチャカメラを使用したものも検討しましたが、オペレーションのしやすさを考え、Mo-Sysに決めました。精度としては現状問題ありませんが、ゆくゆくはチャレンジしたいと考えています」(樋口氏)。

スタジオ仕様

No.11スタジオに設置されたLEDスタジオ。ラウンドの直径は約12mとなっており、撮影稼働範囲も非常に広い。ターンテーブルについても今後の導入に向け検証が行われていた。「電源の確保など様々な課題がありましたが、現在は運用面でのトラブルシュートを行い、本格稼働を目指した実践的なトレーニングとR&Dを並行して行なっています」(樋口氏)。

LEDディスプレイシステム

ウォールは全幅30m高さ5mと巨大だが、それでも全てのアングルに対応できるものではなく、現在の運用としては基本的に後合成は考えず、収まる範囲で撮影を行なっているとのこと。「より広いレンジで撮影できるよう拡張も検討していますが、スタジオ独自開発の未来性も考慮しています」(樋口氏)。

インカメラVFXシステム

-

カメラはARRI ALEXA 35を採用。「VP向けに開発されたカメラです。レンズデータの取得、映像出力に対応したLED照明やDMXの検証を行い、より良い撮影環境の構築を目指しています」(樋口氏) -

光学式カメラトラッキングシステムMo-Sys「StarTracker」

デモンストレーション映像制作の様子

デモンストレーション映像の撮影の様子。映像に吉村社長が登場することからも大きなプロジェクトであることが窺い知れるが、最新のインカメラVFX技術で懐かしのサイクロン号が映る様はなんとも感慨深い。滑走する難度の高い撮影を可能にした本スタジオの技術の高さを示しながらも、LEDのメリットである反射を活かしたバイク映えなど、LEDウォールの活用度の高さが明確に伝えられた映像となっている。

スタジオ使用および機材リスト

スタジオ仕様

面積:120坪/400平米(18m×25m)

有効高:6m

LEDディスプレイシステム

■メインビジョン

AOTO RM1.5(ピッチ1.56mm)

全幅30m×高さ5m、270度ラウンド型

■天井ビジョン

AOTO MXH3.7H(ピッチ3.75mm)

11m×12m(4分割)

インカメラVFXシステム

■LEDプロセッサ

BROMPTON「Tessera SX40」

■メディアサーバ

disguise「VX4+」「gx3」

■レンダリングサーバ

disguise「rxII」

■カメラトラッキングシステム

Mo-sys「StarTracker」

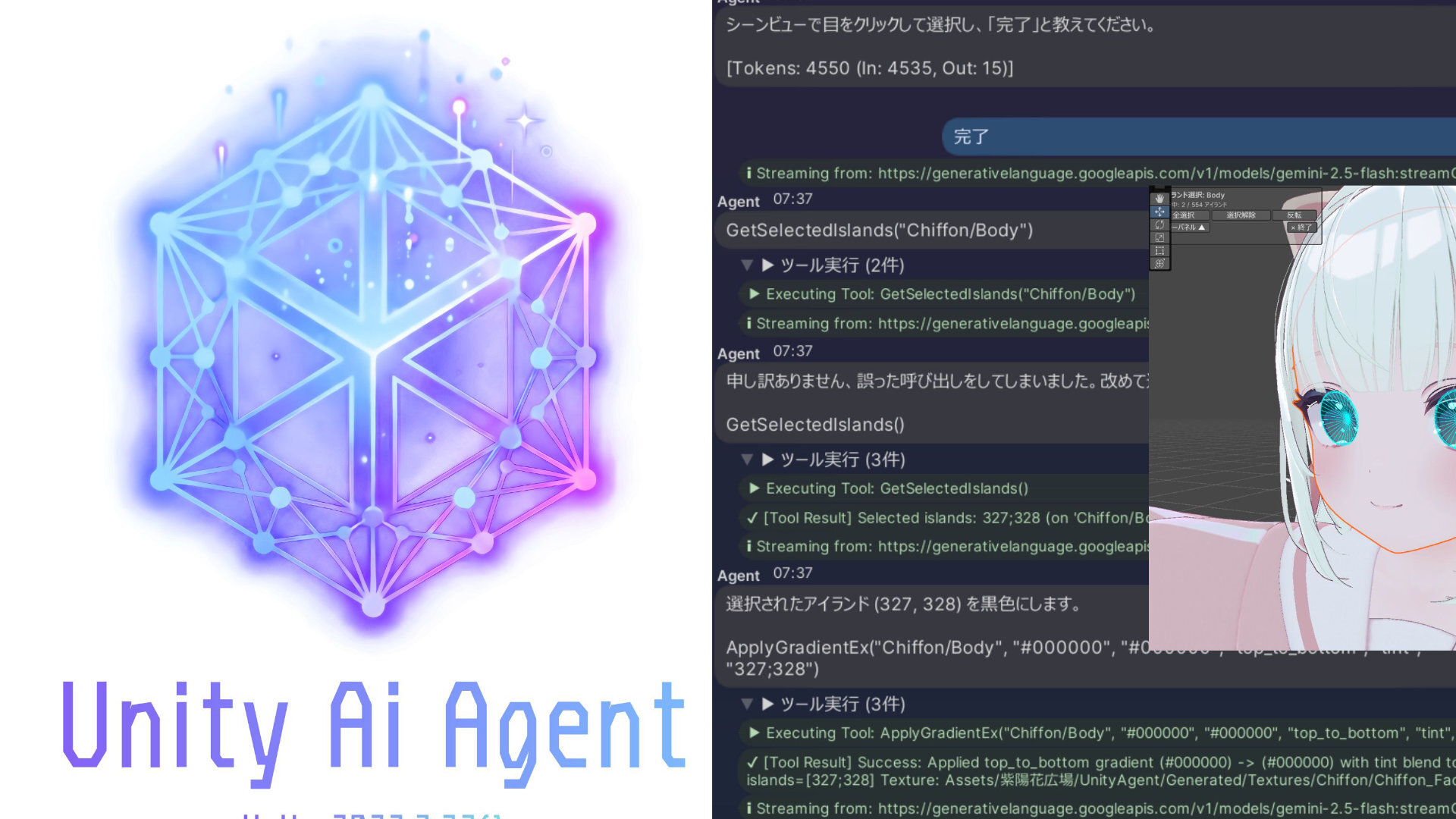

ツークン研究所で生まれたデジタル技術とコンテンツ

研究開発から生み出された最新のデジタル技術を軸に、革新的なコンテンツ制作に取り組んできた東映ツークン研究所。

「東映グループの映像ポストプロダクション事業を集約している東映デジタルセンターの研究機関として、2010年の発足以降様々な技術研究を進めてきました。モーションキャプチャの活用や運営、フェイシャルキャプチャ技術の研究、スキャンシステムなどなど、最先端デジタル技術の実質的なプロダクションへの導入を進めてきました」と語るのはツークン研究所長の葛西 歩氏。前述のバーチャルプロダクション技術に関しても、同研究所より端を発している。

葛西 歩氏

東映株式会社 ツークン研究所

所長 兼 研究開発部長

「単に技術研究ではなく、プロダクションに還元することを目的として活動してきました。これまでデジタルヒューマンや映画VFX、ゲームグラフィックスなどにおいて、開発した技術を投下し制作に参加しています」(葛西氏)。高度な設備から主に技術開発の面で注目されるツークン研究所だが、多くの制作実績を残している。ここでは技術研究と合わせて、ツークン研究所が制作したコンテンツにも目を向け、その活動をふり返ってみたい。

デジタルヒューマン技術の活用

デジタルヒューマンの分野において、まさにパイオニアとして実績を多数残している東映ツークン研究所。2023年3月に公開された、NTTコミュニケーションとの共同となるデジタルヒューマンを活用した新たな接客・コミュニケーションの実証実験は記憶に新しい。デジタル技術の発展によって、ビジネスにおける顧客接点のあり方も今後大きく変化していくことが予想されるとし、2023年3月よりOPEN HUB Parkでデジタルヒューマン「CONN(コン)」による接客やコミュニケーションが実施された。

CONNはG7広島サミットと合わせて開催された「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」にも展示されたが、CONNのモデルからフェイシャルなどビジュアルに関わる部分の制作はツークンが担当している。「当社の美濃が共同でプロデュースさせてもらったプロジェクトですが、ツークンで長年研究開発してきたデジタルヒューマン技術が業種を超えて活用されたひとつの好例となったコンテンツですね」と語るのはテクニカルディレクターの三鬼健也氏。

三鬼健也氏

東映株式会社 ツークン研究所

テクニカルディレクター 兼 モーション&フェイシャルキャプチャスーパーバイザー

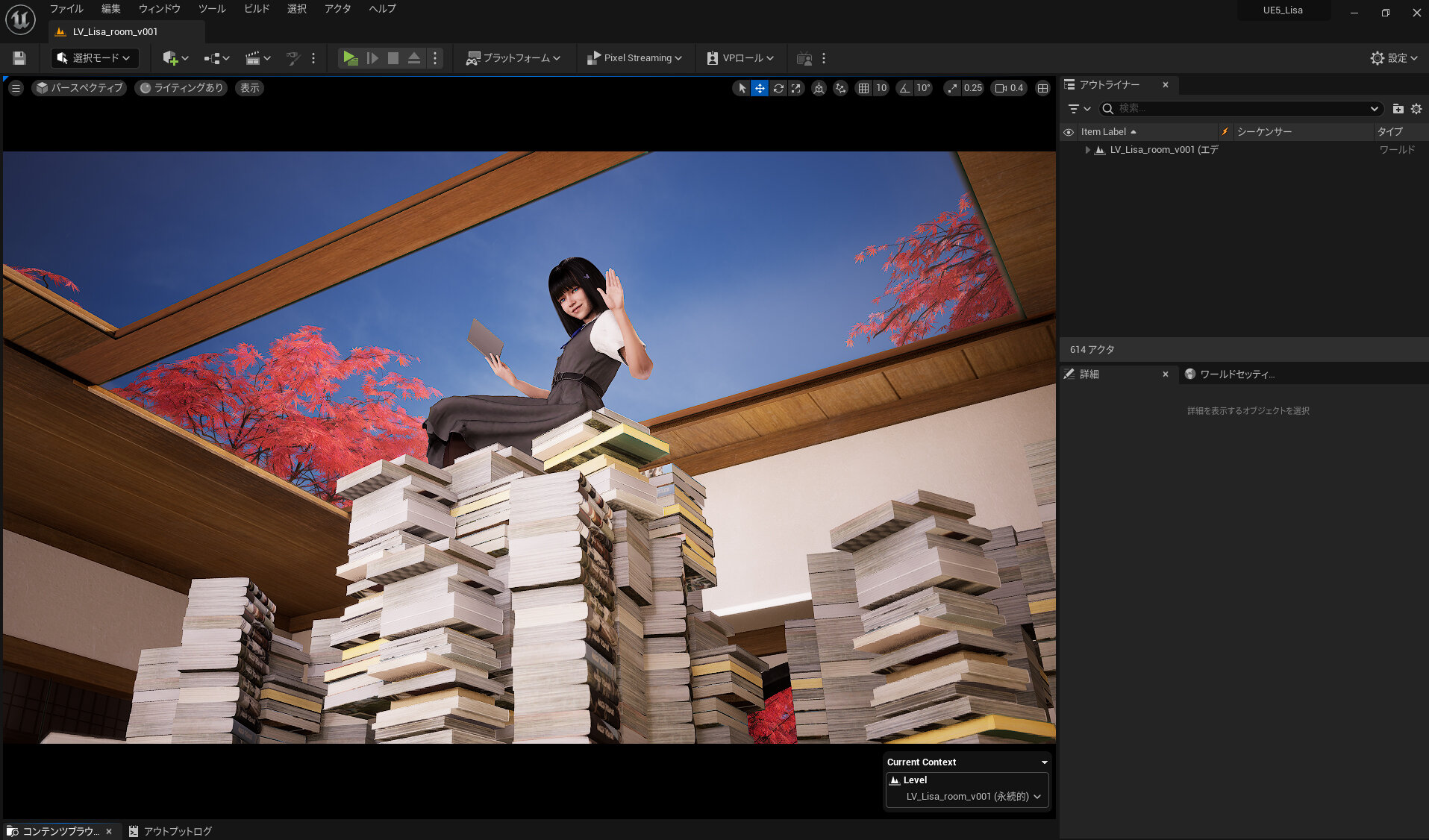

さらにツークン研究所としてはデジタルヒューマン技術のさらなる活用の可能性を探る自社プロジェクトとして、バーチャル少女Lisaのプロジェクトも開始している。「仮想現実で暮らすLisa。Lisaの望みは現実世界の人々とオトモダチになること」というテーマの下、SNSで活動を展開していくというもの。

「既存のVTuberとは違ったアプローチをとり、インタラクティブ性の高い物語として 、徐々に変化していくLisaの日常やバックグラウンドをSNS上で展開しています」。

なお、本プロジェクトにおいては、自社開発したフェイシャルキャプチャソフトウェアが活用されている(後述)。「SNSを通じて、デジタルヒューマン技術をより身近に感じてもらい、その反応をリサーチしている実験的なプロジェクトですが、リスナーの反応によって技術の面でも表現での面でもいろいろと試していければと考えています」。

映画制作のみに囚われない多角展開

ツークン研究所ではデジタルヒューマンに関わる大がかりな技術開発が進められているが、成果物の多くは身近なコンテンツとして触れられるものだ。CONNやLisaのほかにも、「Yohas2022」インタラクティブアートや「万田坑VR」など、多くのXRコンテンツも手がけている。前者は千葉公園にてデジタルインスタレーションの展示として、センサーを使用してデジタルのはすの花を咲かせるというインタラクティブアート、後者は熊本県荒尾市にある世界遺産万田坑の常設展示VRコンテンツだ。

「東映自体は映画制作会社で、映画で使用される高度な制作技術やテクノロジーに目が行きがちですが、そこに囚われずより身近な様々なコンテンツにも技術を展開することにもツークン研究所としては重きを置いています。ジャンルや技術が交差することで、技術の発展した活用と運用が生まれますし、今後も間口を広くやっていきたいと考えています」(ディレクター兼テクニカルアーティスト・大谷泰斗氏)。

大谷泰斗氏

東映株式会社 ツークン研究所

ディレクター 兼 テクニカルアーティスト

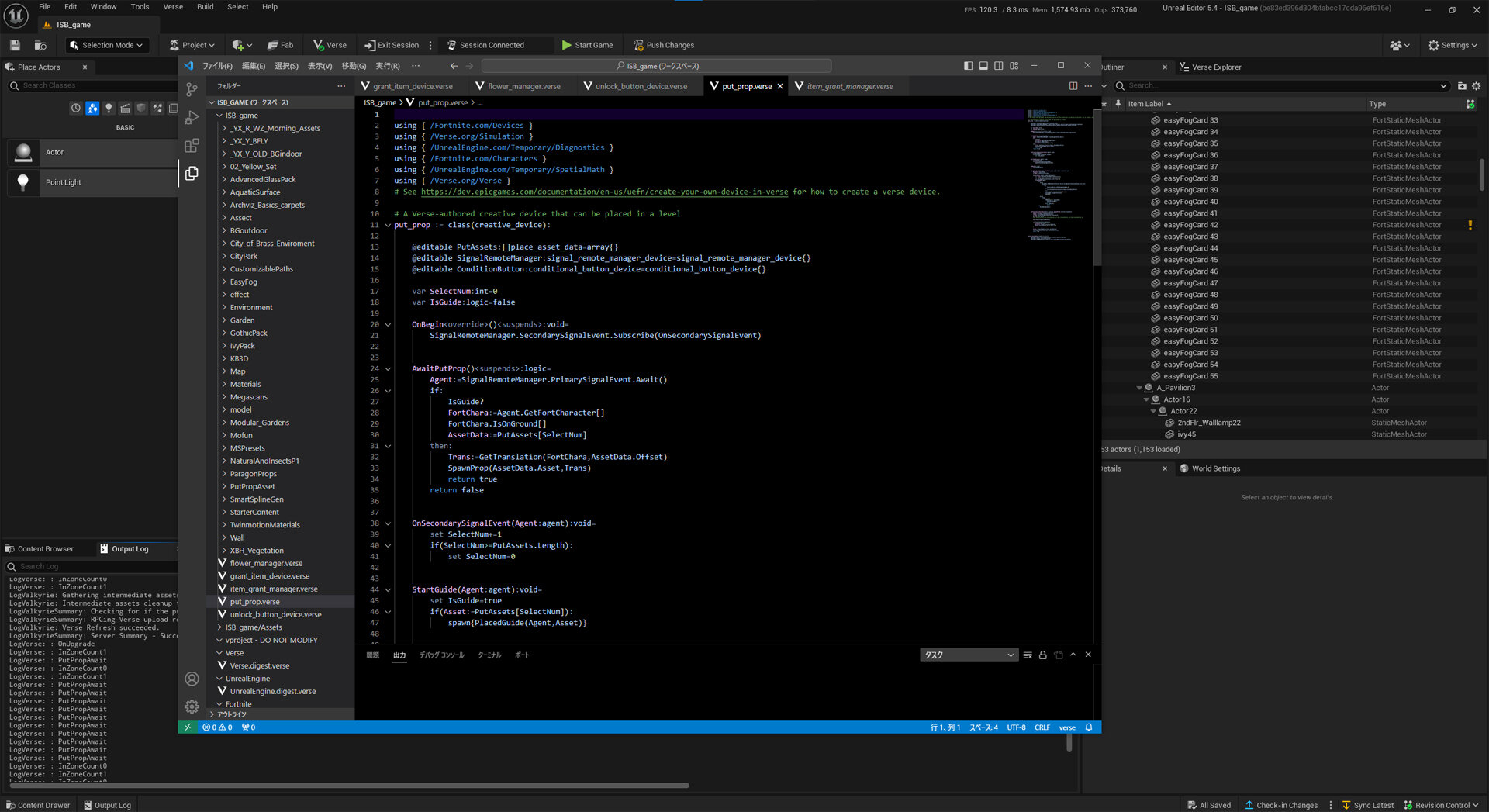

一方で東映だからこそできる、IPの多角的活用も目指されている。その一例となるのが、エピック・ゲームズのバトルロワイヤルゲーム『Fortnite』での『王様戦隊キングオージャー』ゲームコンテンツだ。戦隊シリーズにおいても数年前よりバーチャルプロダクションが導入され、多くのデジタルデータが利用されているが、それを活用してゲームコンテンツとして再構築されている。

「東映は数々のIPを保有しています。現在はデジタルによる制作体制が採られているので、多くのデジタルアセットやリソースが残されています。IPのクロス展開に伴って、これらを有効活用していくことも、研究所としての大きな役割のひとつだと考えています」(三鬼氏)。

このように、ツークン研究所では映画やドラマをただ観るのではなく、様々な形態で触れられる機会をデジタル技術の活用で拡大していくことが目指されている。

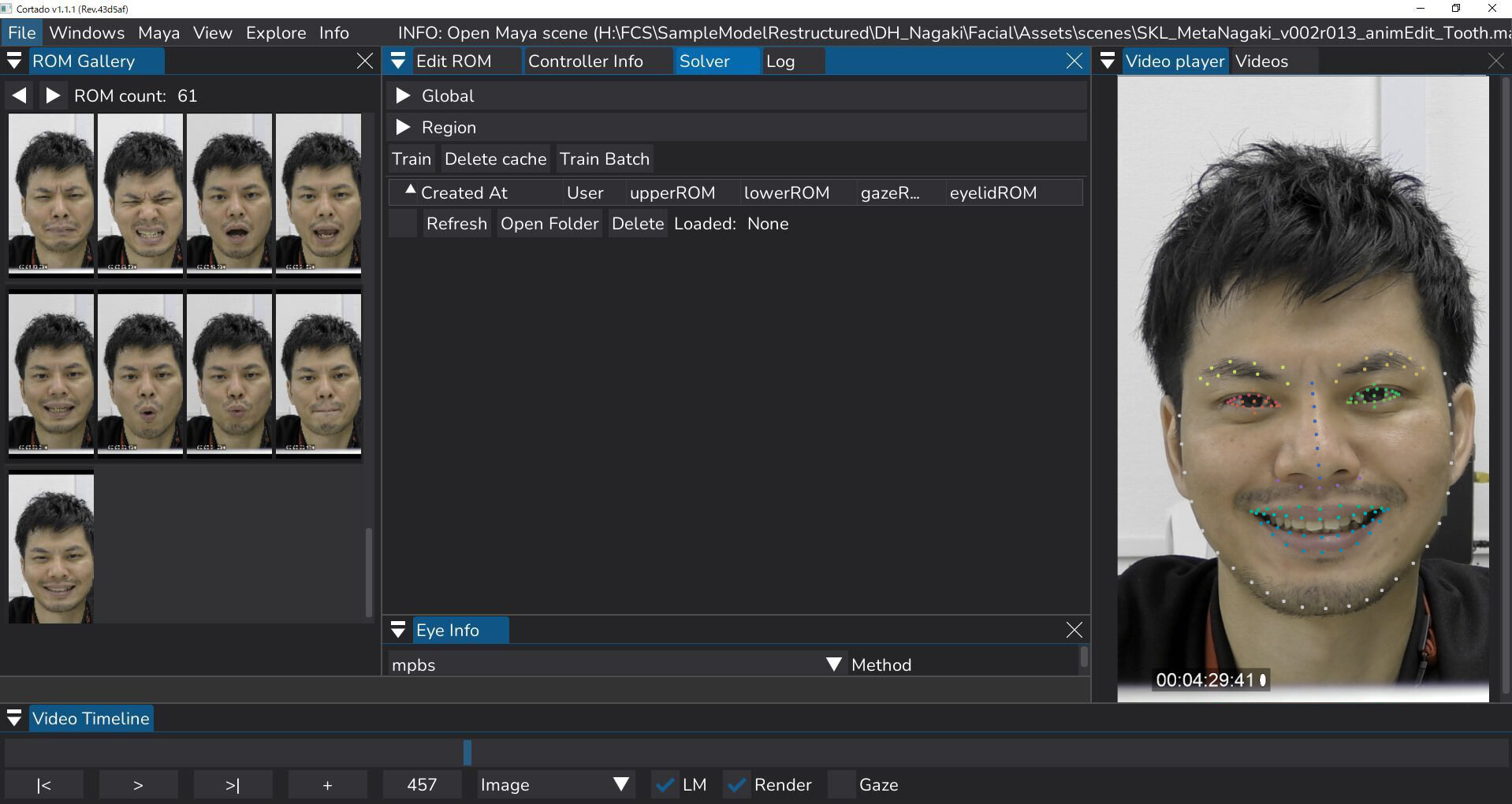

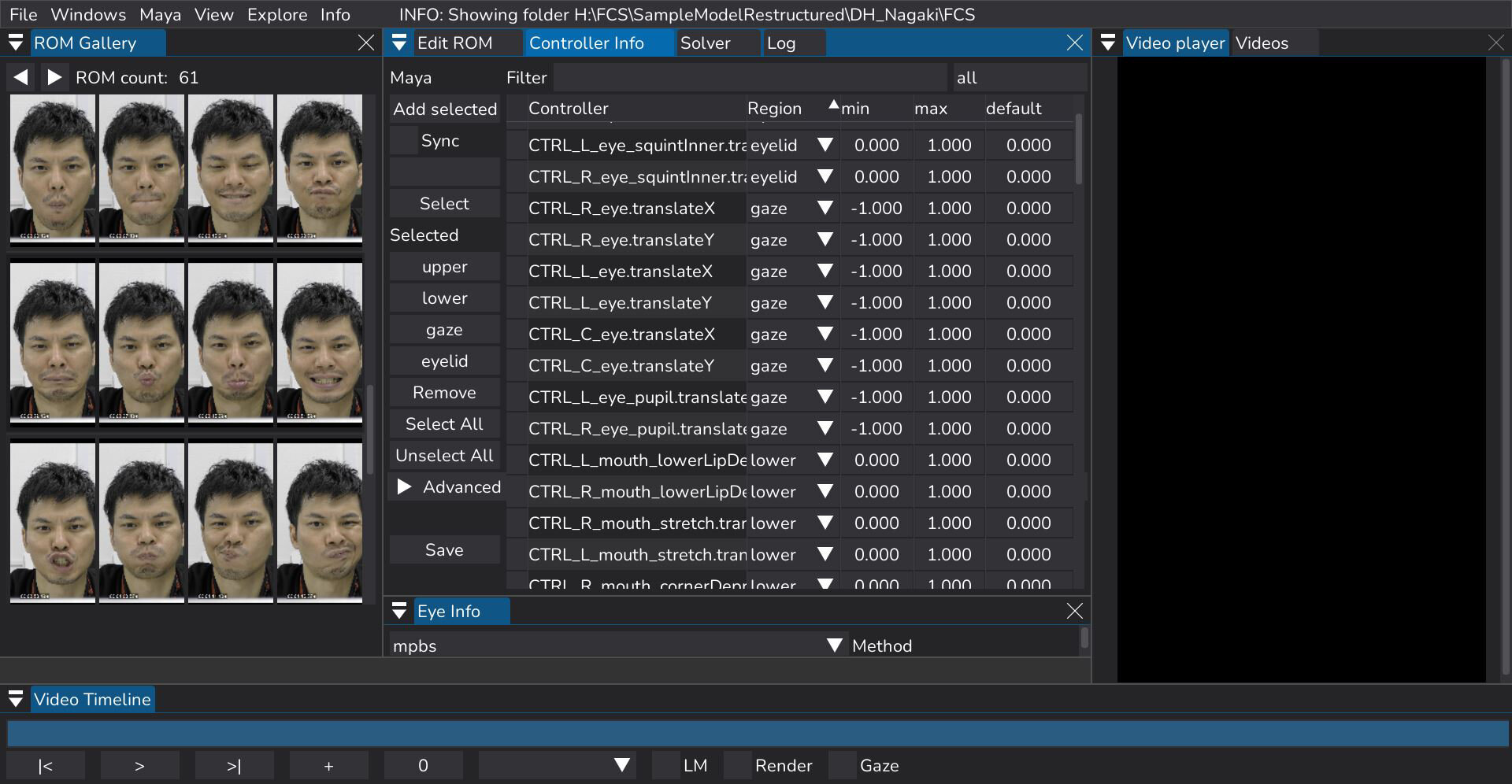

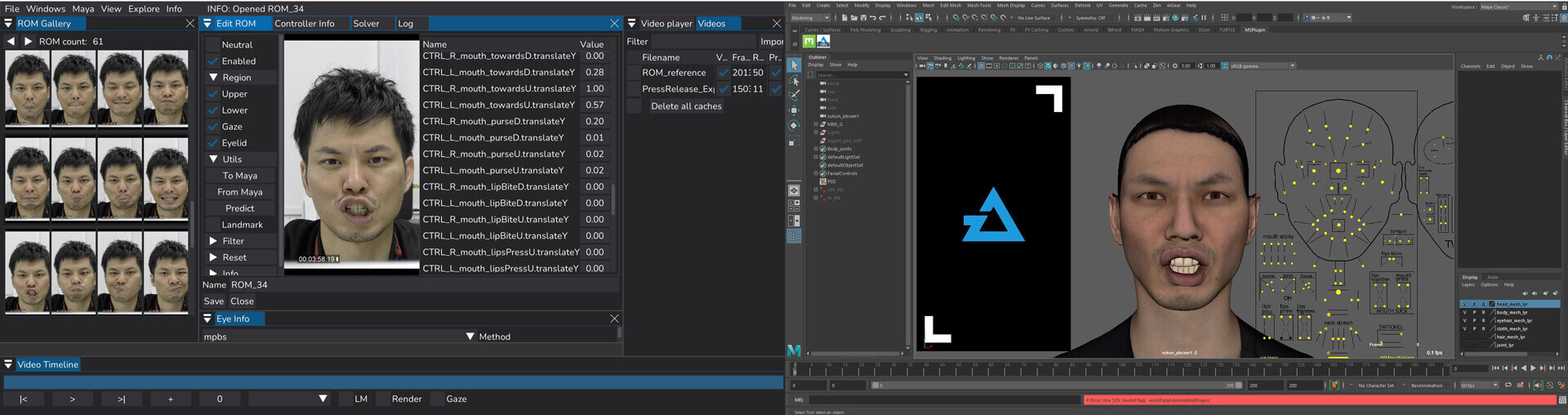

自社開発のフェイシャルキャプチャツール

これまでコンテンツを中心にツークン研究所の活動を追ってきたが、最後にご紹介したいのがツークン研究所にて開発されたフェイシャルキャプチャツール「FCS(Facial Capture System)」だ。ツークン研究所は発足後早期からフェイシャルキャプチャの研究開発を行なっており、Dynamixyz Performerを活用したキャプチャサービスを提供してきた。

これらは『ファイナルファンタジーXⅤ』やバーチャルヒューマンプロジェクト『Saya』への制作参加など多数の実績を残しており、国内のフェイシャルキャプチャの実質的な運用と普及において大きな役割を果たした。ただし現在Dynamixyz Performerはサービス停止となり、ツークン研究所はメインツールの変更を余儀なくされる事態となった。

「Dynamixyz Performerは何よりもクオリティが高く、ハイエンドな表現や、リッチでエモーショナルな表情作成において非常に素晴らしいツールでした。デザイナーフレンドリーなソフトウェア設計で、カスタマイズもしやすかったんです」とフェイシャル/Mocapスタッフの永木慎一氏。サービス終了によりその他のソフトウェアも考慮に入れたが、やはり同等のクオリティを出すことは難しいとの判断もあり、自社開発に踏み切ることとなった。

永木慎一氏

東映株式会社 ツークン研究所

フェイシャルスーパーバイザー/FCS開発ディレクター

「事業としてフェイシャルキャプチャサービスを展開していましたが、高品位な表現のために技術開発を行い、研究所としてクリエイションの未来を切り拓くことを目指すことにしました」(永木氏)。

FCSはPerformer同様にイメージベースト・フェイシャルキャプチャツールとなっている。開発においては既存のワークフローを崩すことなく、より使い勝手が良いものが目指された。制作のながれとしては、ROMプロファイルの作成(アクターの表情のトラッキングを定義する工程)→オートトラッキング(ROMプロファイルを用いて実ビデオを自動でトラッキング)→エンティティセットの作成(CGソフトウェアと同期して流し込み先となるリグの定義)→リターゲティング(ROMファイルに対応したフェイシャルターゲット作成と流し込み)となる。大筋の工程としては既存のものと同様だが、オペレートにおいては簡略化され、扱いやすくなっているとのこと。

「まだ継続して開発している段階ですが、Performerの経験から、デザイナーが扱いやすいシンプルな操作で作業が進められるように設計しました。今後もより便利な機能を追加していく予定です」(永木氏)。なお、現状はプロダクション用途のみとなり、リアルタイムストリーミングは後に対応を考えているとのことだ。

今後の展開については、「現在のところ、販売する/しないについてはまったくの白紙です。当面は当社のサービスとしてしっかり運用して、高い品質で提供していくことを第一と考えています」(葛西氏)とのこと。

ツークン研究所のクリエイションに向けた活動に、今後も注目していきたい。

TEXT_渡邊英樹

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada