分譲マンションで全国トップの建築実績を誇る、長谷工コーポレーションが、都内に新たな研究・開発拠点として、長谷工デジタルテクノロジーラボ(H/DTL)を4月に開設。同月、メディア向けの発表会も開催された。

デモでは、実物のモデルルームと巧みに融合したMR演出や、レイトレーシング品質のリアルタイムCGによる高精細な描画により、従来の産業系VRにありがちな「情報の可視化」にとどまらず「この空間で暮らしたい」と感性に訴えかけるようなプレゼンテーションに仕上がっていた。

以下にてレポートをお届けする。

感性に訴えかける、建築DXの最新系が披露

本ラボは、同社が長年取り組んできたBIM(Building Information Modeling)で蓄積された約10万戸分の設計・施工データと、進化するデジタル技術を融合させた、建築DXのショーケースとして位置づけられている。

施設内には、「VRシアター」、「バーチャルラボ」、「次世代モデルルーム」、「フィジカルラボ」の4つのゾーンが用意されており、設計・施工・販売・居住体験といった建築プロセス全体を横断する体験設計がなされている。住まいについての体験をテクノロジーを通じてより豊かなものにするための実証的な展示空間ともいえるだろう。

メディア向けの発表会では、これら4つのゾーンのツアーが組まれた。

VRシアター

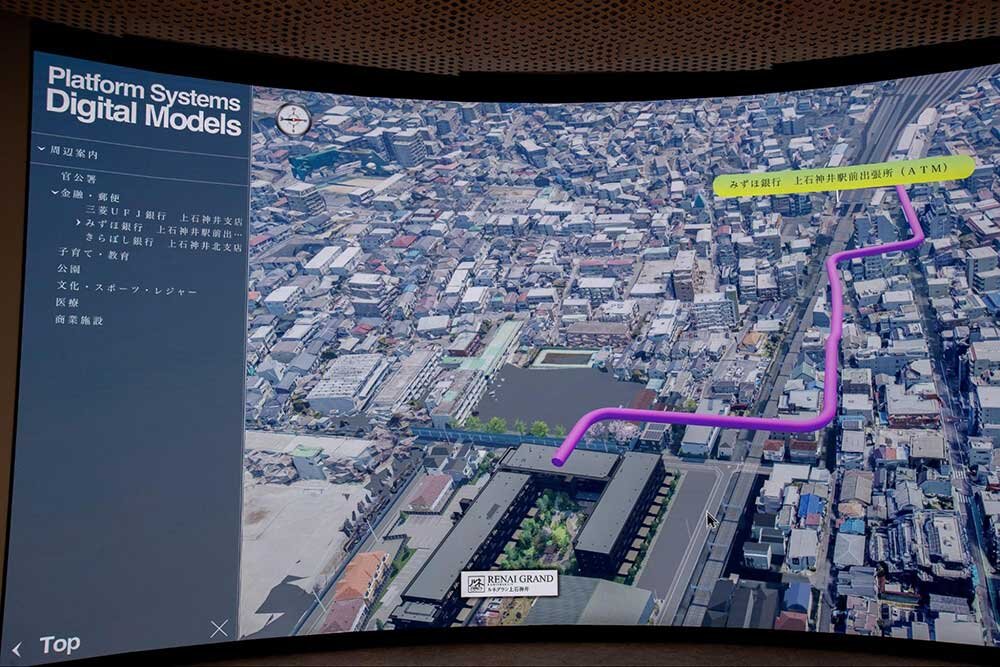

まず案内されたのは、湾曲型の大型ディスプレイを備えた「VRシアター」である。画面サイズは大きく、ピクセルピッチも非常に細かいため、精細な表示が可能であり、没入感が高い。ここでは、Unreal Engineをベースに長谷工が独自にカスタマイズした「Digital Twin Platform Systems」のプレゼンテーションが行われた。

BIMモデルを投影し、建物の完成イメージをさまざまな角度から検証できる。エントランスラウンジや外観、室内の色調などを実寸に近いサイズで表示しながら、空間の広さ、採光、視点の変化などを体感的に確認することができる点が特徴だ。

特筆すべきは、そのレンダリング品質の高さである。リアルタイム描画でありながら、ライティングの自然さ、陰影の柔らかさ、マテリアル表現の精度が非常に高く、特に植栽や外構においてはグローバルイルミネーションやレイトレーシングに近い光の表現が見受けられた。

家具なども、解像度の高いテクスチャが破綻なく表示されており、大型ディスプレイのスケールに対しても十分なディテールを維持している。PBR(物理ベースレンダリング)による質感設定も的確で、視覚的な説得力が強い。「体験としての実在感」が、空間プレゼンテーションの質を大きく引き上げていた。

バーチャルラボ

次に紹介されたのは「バーチャルラボ」と呼ばれるスペースだ。 ここではHMDを装着し、1/5サイズのドールハウスのような部屋をのぞき込む視点で間取りを確認したり、1人称視点モードで実寸大の空間を歩き回ることができる。

複数人での同時体験が可能で、その場でレイアウトの変更も行えるため、家族全員で生活動線を確認しながら理想の暮らしをシミュレーションする、といった使い方も期待できる。 必要な設備はHMDとPC、そして少しのスペースだけ。全国への展開もしやすい、コンパクトなシステム構成となっている。

次世代販売手法モデルルーム

■Be-Fitモデルルーム

次に紹介されたのは、実際のモデルルームにXR体験を組み合わせた「次世代モデルルーム」ゾーンである。「Be-Fitモデルルーム」では、来場者がHMDを装着することで、現実のモデルルーム内に実寸サイズのCGコンテンツが重ねて表示され、現実空間と仮想空間が融合した体験を提供する。

同一の間取りに対して、ワークスペースやくつろぎ空間など複数の家具レイアウトを切り替えながら比較できる構成となっており、本棚や椅子を配置した際の視界や空間の印象も体感できる。

特筆すべきは、CG上に登場する人物モデルがアニメーションし、実際の生活動線や行動をシミュレーションできる点である。たとえば、子どもが成長したあとの空間の使い方や、家族構成の変化による住まい方のイメージも、視覚的に把握可能となっている。

案内スタッフによれば、XRを用いずに現実の空間で複数の間取りパターン(レイアウトや用途変更など)を再現しようとすると、物理的・時間的制約からせいぜい2〜3通りが限界であるが、CGを活用すればコンテンツの数だけ空間のバリエーションを提示でき、より柔軟かつ多様な提案が可能になるという。住宅購入という一生にそう多くない意思決定を、後悔のないものにするための、実用性の高いプレゼンテーション手法だと感じた。

■提案型モデルルームAR

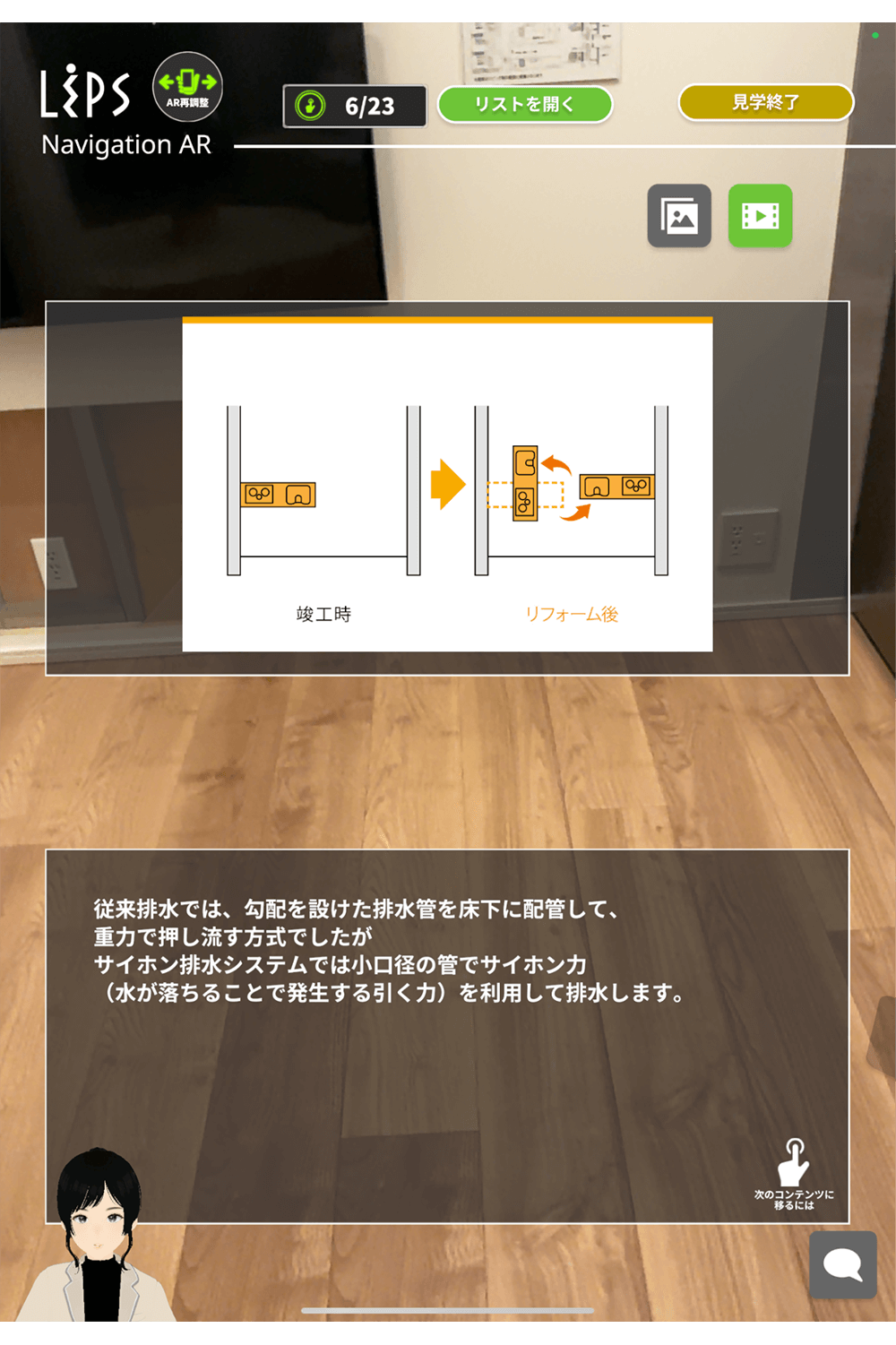

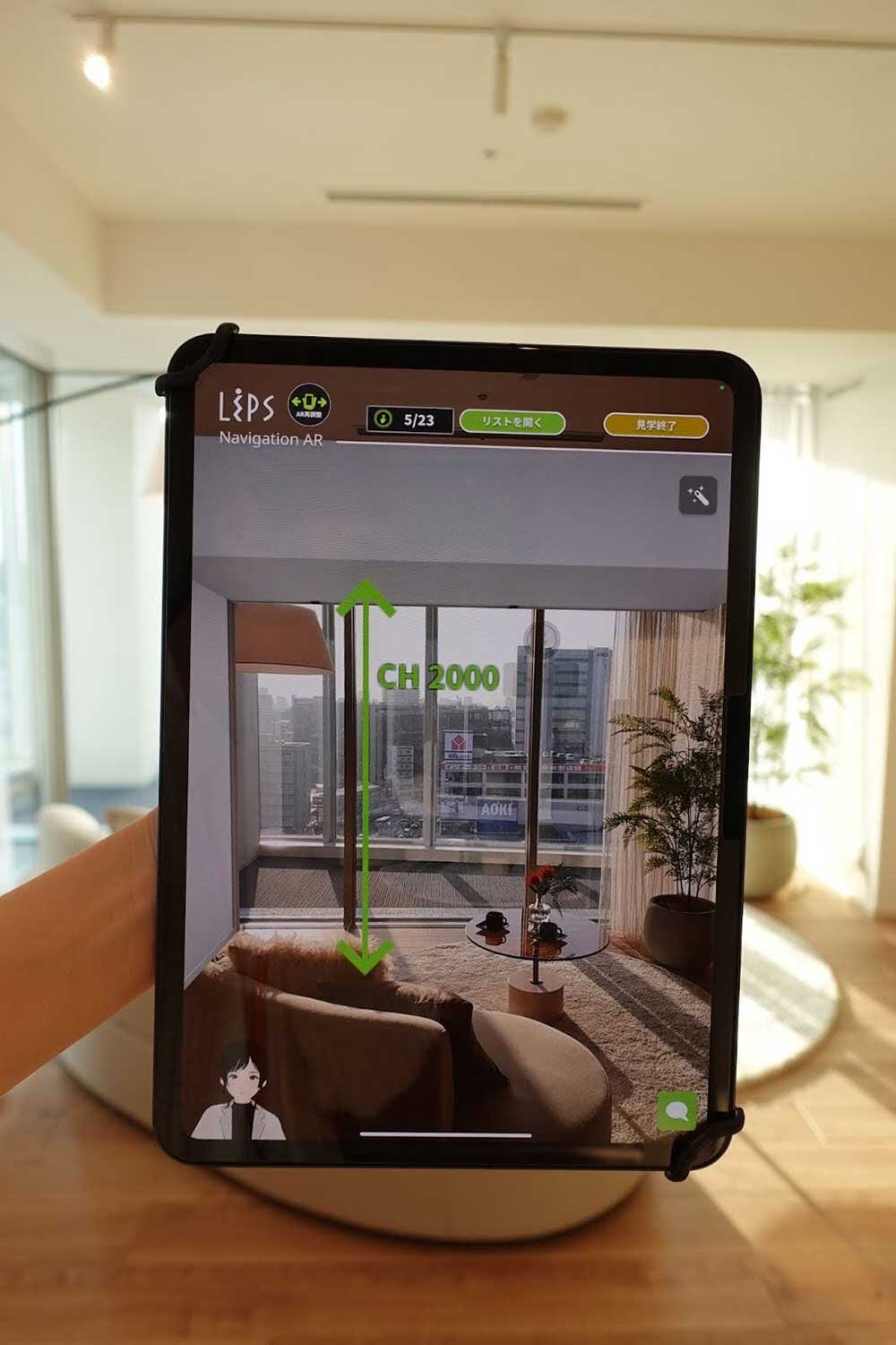

提案型モデルルームARでは、来場者がiPadを持って実際の物件内を歩きながら、特定の箇所にカメラをかざすことで、梁の高さ(例:CH2000)や間取りの変更点などの情報をARで視覚的に確認できる。

画面上には、施工前後の図解やリフォーム内容の解説も表示され、理解を深めながら体験できる。従来のモデルルームでは伝えづらかった構造や設計意図を、リアル空間と重ねる形で提示することで、直感的かつ納得感のある住宅提案を可能にしている。

フィジカルラボ

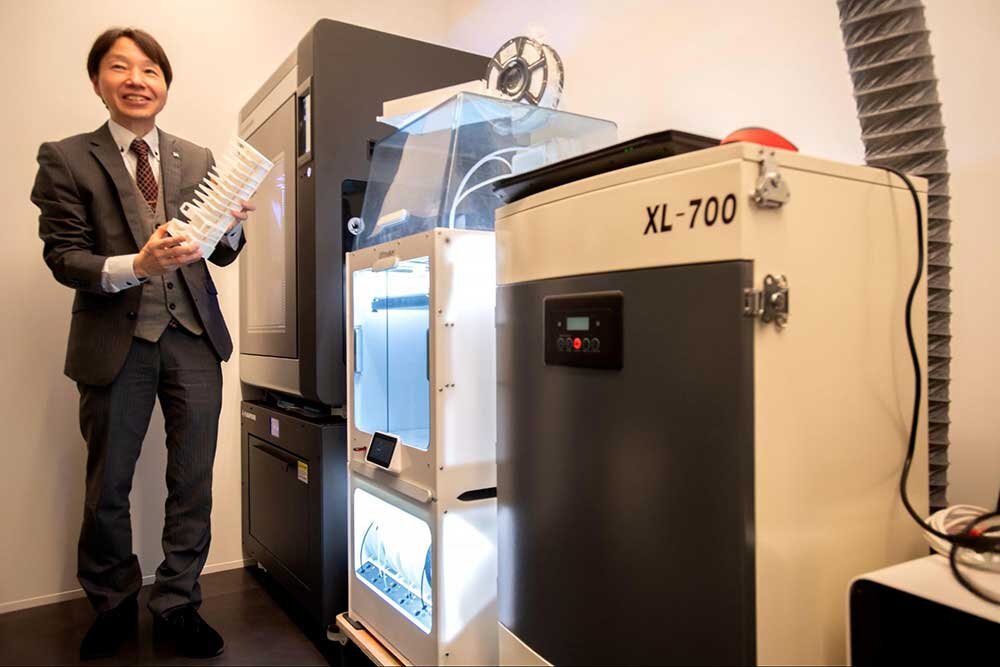

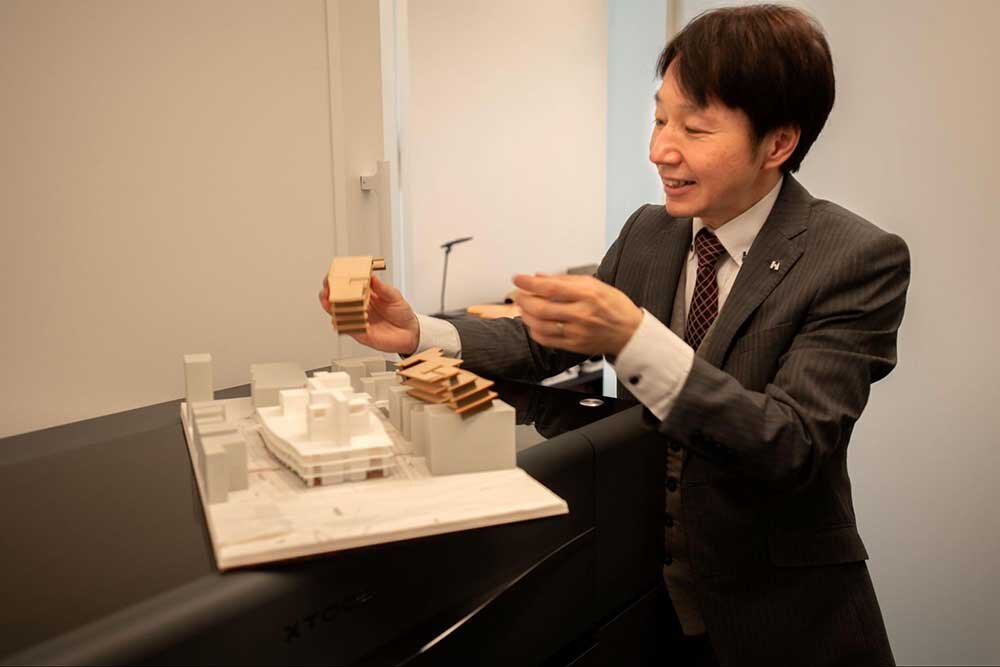

最後に紹介されたのは、設計者向けの「フィジカルラボ」である。ここでは、図面を引くための大型ドラフターや、実物サイズのモックアップを出力できる3Dプリンタなど、あえてアナログ性を重視した設備が整えられている。

また、3Dプリンタの使用により、家屋の一部を短時間で立体化し、チーム内で実物を手に取りながら検討できる環境が整っている。

担当者は「デジタルが進化しても、最終的に人の心を動かすのは“実物”である」と語っており、フィジカルな体験を重視する姿勢がうかがえる。CGやデジタルツインによる検討と、アナログによる感覚的な確認の両方を行き来できる設計環境が、このラボの大きな特長である。

住まいを体感する楽しさを伝え、購買の裾野を広げていく

長谷工では、今回のようなXR体験コンテンツを積極的に開発・導入していくことで、これまで住宅購入に踏み出せなかった層にも「住まいを体感する楽しさ」を伝え、購買の裾野を広げていきたいという。

さらに、住まいそのものとXR体験とを組み合わせることで、従来の不動産の枠に収まらない新たな価値を生み出す可能性にも言及。たとえば、マンションの販売時だけでなく、入居後もコンテンツを継続的に提供、更新することで物件に新しい付加価値を提供するような未来もあり得るのでは、とのこと。

エンタメ分野で活躍するプロダクションやクリエイターにとっても、住まいを舞台としたコンテンツ制作の可能性がさらに広がりそうだ。

PHOTO_弘田 充

TEXT_池田大樹(CGWORLD)