自主制作アニメーションが一般化する以前、個人が3DCGで映像をつくること自体が困難だった1990年代から発表を続けてきた作家が、栗栖直也監督だ。2016年の『ねむれ思い子 空のしとねに』では、50分の3DCGをほぼ単独で完遂し、作品は国内外の映画祭で上映され、プロデューサーからは“狂気の沙汰”とも評された。

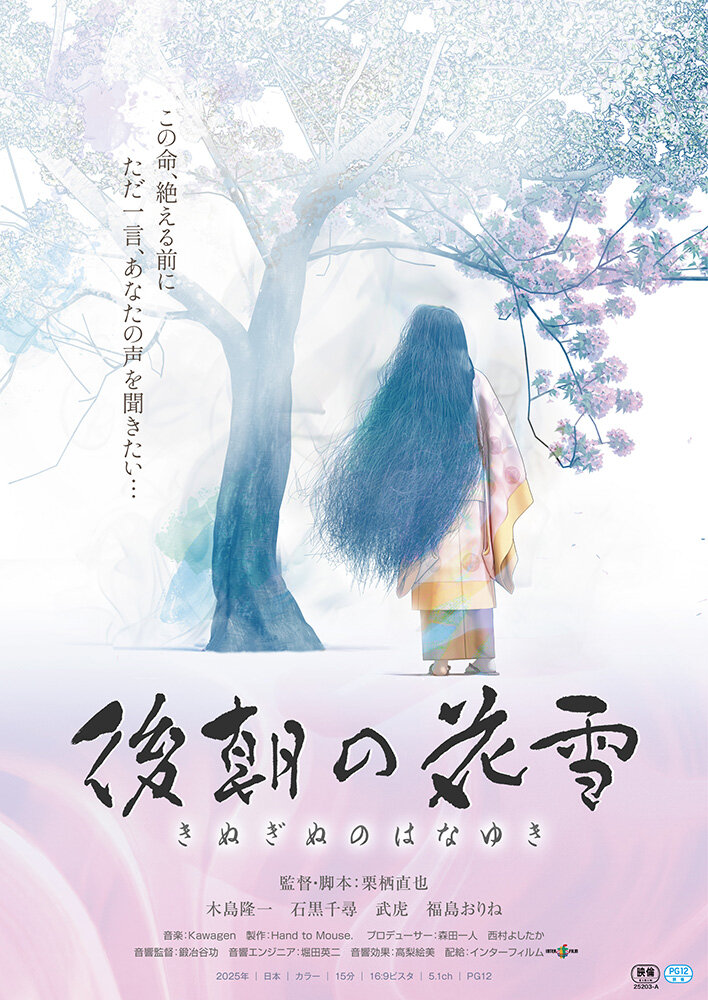

9年ぶりの最新作『後朝の花雪』(きぬぎぬのはなゆき)は「今昔物語」が原作。現代語版に加えて当時の言葉を使った古語版も制作し、平安時代を現代に蘇らせた。今回の栗栖監督に、作品のメイキングから3DCGとの向き合い方まで、幅広く語ってもらった。

Information

監督・脚本:栗栖直也、声優:木島隆一、石黒千尋、武虎、福島おりね、音楽:Kawagen、製作:Hand to Mouse.、プロデューサー:森田一人、西村よしたか、音響監督:鍛冶谷功、音響エンジニア:堀田英二、音響効果:高梨絵美、配給 :インターフィルム

©Hand to Mouse.栗栖直也

www.hand-to-mouse.jp/kinuginu

■原作は『今昔物語』、古語版も収録した平安時代表現へのこだわり

――『後朝の花雪』の制作経緯について教えてください。

栗栖直也監督(以下、栗栖):もともとは2時間の長編映画を企画していたんです。パイロット版を制作し、本編の絵コンテも完成したものの、新型コロナウイルスの流行と時期が重なったこともあり、継続が難しくなってしまって。それなら短編に取り組もうと方針転換した際に、2004年に手がけた『文使(ふみづかい)』が頭に浮かんだんです。

栗栖直也

インディペンデントアニメーションレーベルHand to Mouse.代表。『文使』(2004)で東京国際アニメフェア優秀賞・ほか、『Turquoise Blue Honeymoon』(2005)でTSSショートムービーフェスティバルグランプリ・他を受賞する。2014年には初の商業作品『ねむれ思い子 空のしとねに』を発表、HOLLYWOOD REEL INDEPENDENT FILMFESTIVALオフィシャルセレクション、シュトゥットガルト国際アニメーション映画祭・長編部門ノミネートを含め、世界6カ国で上映される。オリジナル作品以外にも、東京国立博物館シアター『冬木小袖 光琳が描いたきもの』展や京都御苑資料館VRシアターなどの歴史衣装再現CG映像、初音ミクシンフォニー2019~2021までのメインテーマMVなどを担当する

x.com/naoKuris

――『文使』は栗栖監督の実質的なデビュー作ですね。

栗栖:平安時代の恋愛物語である『文使』では、当時話されていた古語をセリフに用いて、日本語字幕を付けました。ありがたいことにいろいろな賞をいただけたのですが、その後にYouTubeで公開したところ予想外にプチパズしまして(笑)。受験生から「古文の授業が楽しくなりました」ですとか、海外の方からは「日本の文化に興味をもちました」といった、嬉しいコメントをたくさんもらいました。そういった反応に背中を押されて、また平安時代を舞台につくってみようと思いました。

栗栖監督の公式YouTubeチャンネルで公開中。セリフは栗栖監督夫妻が担当している。2025年11月現在で1,000件以上のコメントが寄せられている

――『後朝の花雪』は平安末期に成立した『今昔物語』を原作としています。なぜ『今昔物語』を映像化しようと思ったのでしょうか。

栗栖:平安時代は遣唐使を廃止したことで海外の影響が弱まり、独特の文化が花開いた時期です。『源氏物語』に代表される雅やかなイメージが強いのですが、今の私たちにも身近に感じられる人々を描きたいと思いました。『文使』で牛車の運転手である牛飼童(うしかいわらわ)と、踊り子の白拍子(しらびょうし)という、貴族でない男女を主人公にしたのはそのためです。

『今昔物語』は、ちょっと不思議な話が集まった説話集で庶民のエピソードが多く収められていますし、“本当にあった話”という体裁になっているのも、平安時代をそのまま再現したい私のアプローチに合っていると感じました。

――『今昔物語』の一編「死んだ妻が悪霊となる話」が題材ですが、脚色もされていますね。

栗栖:平安男子が恋人を捨てるエピソードですが、原作では主人公が怖い思いをするだけで終わってしまうので、「もうちょっと酷い目に遭わせてやろう」と思い、後半は大きく変えることにしました。

それによって、妻が復讐を成し遂げたようにも、男が永遠の愛を手に入れたようにも受け取れる結末になったと思います。そこは観客の皆さんに自由に解釈してもらえれば良いのかなと。

――本作では現代語版と古語版の2つが制作されています。古語のセリフはどのようにつくっていったのでしょうか?

栗栖:『文使』はオリジナル作品だったため、古語を調べるにあたっては『源氏物語』の原文と現代語訳のデータを用意し、現代語から逆算して対応する言葉を割り出しました。ただあの頃はインターネットで得られる情報が少なく、私の知識も生半可で、正確さに欠ける部分があって心残りだったんです。『今昔物語』は実在した書物なので、原文から正しい表現を拾うことができました。

古語版のアフレコは、まず私が吹き込んだ仮音源をキャストの皆さんに聴いていただいて、テストしてから細部を詰めていくというながれでした。古語は京都の言葉を基調としていて、陰陽師・賀茂忠行役で関西出身の武虎さんと音響監督の鍛治谷功さんには、イントネーション面でリードしていただきました。

声優さんは音を聴き取る能力が非常に長けていて、いわゆる“耳コピ”にも素早く対応されるんですよ。主人公・時正役の木島隆一さんと小浜役の石黒千尋さんはお二人とも北海道の出身ですから、慣れない言葉でニュアンスを再現するのは難しかったはずですが、本番では微細な発音や抑揚まで的確に調整されていて、さすがプロだなと感心しました。

――当初は現代語版のみの公開でしたが、12月5日からの下北沢トリウッドでは古語版の上映も決まりましたね。

栗栖:はい。実は私としては古語版がオリジナルのつもりで制作したんですよ。キャラクターの口パクも古語のセリフに合わせてつくっていますし、個人的には現代語版を「吹き替え版」と呼んでいるぐらいなんです(笑)。すでに現代語版をご覧になった方も、ぜひ楽しんでいただきたいです。

■資料とデジタルツールを使い、平安世界を太陽の位置まで忠実に再現

――制作フローについて伺います。まず脚本から手がけたのでしょうか?

栗栖:いえ、私は文より絵から発想するタイプで、脚本は起こさず最初から絵コンテに入りました。小さなコマでラフを描き、「これでいける」となったらコンテを清書します。コンテでは後工程のことはあえて考慮せず、物語や演出の幅を狭めないことを重視するようにしています。そして、いざ映像をつくる段階で「一体どうすれば良いんだ」と、自分を恨む羽目になります(笑)。コンテで描いた理想になんとか追いつこうという意気込みで毎回臨んでいます。

――使用したソフトウェアを教えてください。

栗栖:制作を開始した2020年はBlender2.9から始めて、完成したときは3.6でした。バージョンアップしたことによる一番大きな変化は、制作中にジオメトリノードが本格的に導入されたことですね。草むらなどはパーティクルで配置していましたが、ジオメトリノードは高速で軽量に大量に位置できるため、途中からは多用しました。

――役に立ったアドオンは何でしょうか?

栗栖:Auto-Rig Proです。『後朝の花雪』は登場人物が四つん這いになるカットが多いため、まずAuto-Rig Proでリグを組んだ上で、その姿勢のまま衣装のクロスシミュレーションを行いました。そこで得た形をレストポーズとして設定し、メッシュをその姿勢に合わせて再バインドしています。Auto-Rig Proはサポートも充実していて、バグ報告をしたら次のバージョンですぐに対応してもらえるという面でも安心して使えましたね。

栗栖:制作の後半には、モバイルモーションキャプチャーのmocopiを導入しました。Auto-Rig Proは、mocopiで収録したモーションをリターゲットする際も使いやすく、モーションの変更や修正も容易なので、「リグ周りはこれひとつで完結できる」と感じました。キャプチャしたデータは、物語序盤で屋敷に向かって歩いて行くシーンや屋敷の中に入るシーン、会話中にキャラクターがふり返る動作などに、Blenderで調整した上で活用しています。

――モーションキャプチャも使っていたんですね。

栗栖:mocopiはある程度、動けるスペースさえあればデータが取れるため重宝しました。さすがに屋敷に入る引きのカットは距離が必要だったので、近所で場所を借りましたが、それ以外は自宅で収録しています。スマートフォンだけでセットアップできる手軽さも魅力でした。センサー数の多いプロフェッショナルモードはパソコン前提ですが、今後はスマホからも扱えるようになると嬉しいです。

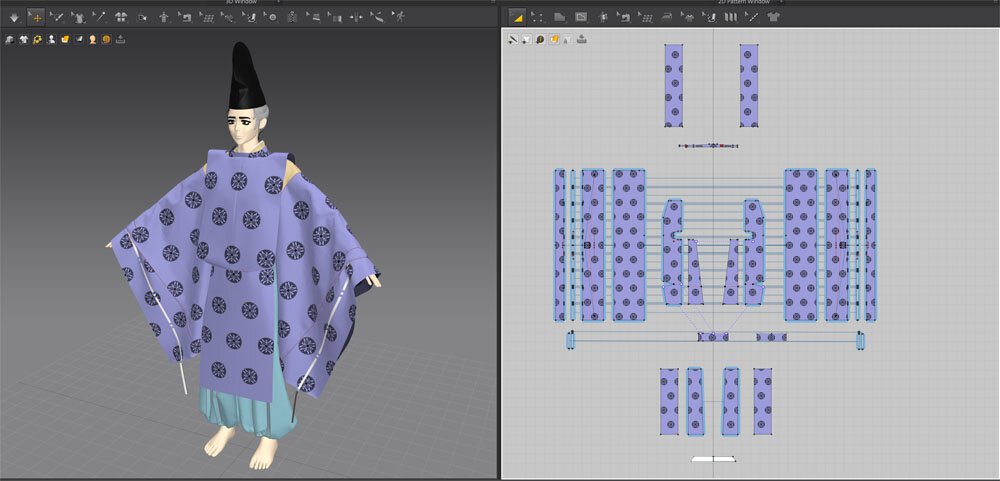

――衣装はMarvelous Designerでしょうか?

栗栖:はい。姉がもともと服飾の仕事をしていたこともあって、和装の知識も含めて手伝ってもらいました。平安時代の衣装は、とにかく袖が長いのが特徴なんです。『文使』のときはボーンで動かしていたため、どうしても動きが固くなってしまいましたが、今回は着物の柔らかさを表現できたのではないかと満足しています。

栗栖:一方、ラインアートの表現は、制作当時にPencil+ 4 Line for Blenderがリリースされておらず、難しかったですね。そのため輪郭は反転法で全て対応しました。ソリット化モディファイアで一度厚みをもたせて、法線を反転させる必要があるのですが、そうすると衣服自体に厚みが出てしまうんです。『後朝の花雪』は夏の物語で、衣服は薄手で下が透ける質感を目指していたのですが、その点は妥協しました。Pencil+を使えば透け感も再現できるはずなので、次回はその表現に挑戦したいですね。

――エンドロールでは参考資料も数多く掲載されていますね。発掘調査報告書まであるのには驚きました。

栗栖:現在の京都リサーチパークはかつて京都競馬場で、平安時代の大規模な邸宅跡が出土したことがあり、その報告書を邸宅の図面の参考にしました。もちろん寝殿造は現存していないので、別の資料も調べながら建物を3DCGでつくりました。さらに国土地理院の数値地図から京都の地形を取得し、邸宅跡から見た山の眺めをパノラマでレンダリングして背景美術を作成しています。東西南北の位置関係も正確に合わせています。

――そこまで忠実に再現しているんですね。ではクライマックスに朝日が昇る場面がありますが……。

栗栖:はい。太陽の位置も季節に合わせました。そういった整合性を踏まえてコンテを切っているので、資料収集は重要になってきます。私は自分のイマジネーションを出したいというよりは、現実をそのまま取り込みたいタイプの作家なんですよ。当時の風景や暮らしぶりをありのまま再現し、その世界に自分が入ってみたい。「そんな景色を皆さんも一緒に観てみませんか」という気持ちが、私のものづくりの動機になっています。

※邸宅のモデリングについては、栗栖監督のXの投稿が下記URLにまとめられている

posfie.com/@naoKuris/p/a23rZuD

■「ファインアート」として、自分と作品との関係を見つめるアニメーション制作

――栗栖監督は1990年代から3DCGを使ってアニメーションを手がけてきました。ご自身の遍歴についても伺いたいです。

栗栖:1982年に公開された映画『トロン』の3DCGパートで感動したのが原体験です。コンピューターの計算によって完璧なパースが生まれることに衝撃を受けました。翌年にはATARIから『スター・ウォーズ』のアーケードゲームが出て、ベクタースキャンで描かれたワイヤーフレームにも興奮していましたし、3DCGそのものが大好きだったんですよ。3DCG目当てで遺跡を復元する考古学系のテレビ番組を見ることもあって、ついでに歴史に興味をもつという相乗効果もありました(笑)。

その後、大学に進学すると、シリコングラフィックスのワークステーションが置いてありました。Indigo以前の世代で、当時の価格で2,000万円はするような高価な設備でした。そこに3DCGソフトのWavefrontが入っていたものの、使える人が誰もいなくて、マニュアルを頼りに独学を始めました。そこで完成させたのが『野花 wild flower』という作品です。

2025年10月に栗栖監督の公式YouTubeチャンネルで再公開された作品。「当時はアニメーションなんて、とてもじゃないけれどつくれるような状況じゃないんですよ。Macromedia Directorというオーサリングソフトを使って、静止画を1枚ずつ動かして録画をしました」

――なるほど。『野花』は大学の機材で制作した作品だったんですね。

栗栖:そうなんですよ。卒業後は土木系の業務で3DCGを扱っていました。1990年代後半になるとDoGAの「CGアニメコンテスト」が盛り上がり、渡辺哲也さんが1997年に発表した『超獣ロボ リューセイバー』を見て、3DCGキャラクターでも感情表現ができるのだと思い知らされました。その頃になると、Shadeが個人でも変える価格帯になっていて、私も妻のパソコンを借りて制作を始めて、『文使』を手がけたという経緯です。

――近年では個人でアニメーションを手がける方も増えてきました。そのような方々や読者に向けてのメッセージをお願いします。

栗栖:私の姿勢は、商業アートというよりもファインアートに近いのかなと思っています。商業アートでは、作品が受け入れられて、お金になって初めて成功と言えます。つまり結果が出なければ失敗と見なされてしまう。しかしファインアート的な考えでは、まず自分と作品との関係があって、自分の目標を達成できたかどうかが成否の基準になる。世に出して否定されることも当然ありますが「他人に受けなかったから、この作品は嫌いだ」と切り捨ててしまうのは、何より作品が可哀想な気がします。

私は現実を再現できたと思えた瞬間、作品が世界と自分をつなぐ媒介になったように感じられて、そのパッションがあるからアニメーションをつくり続けられています。そうした創作の在り方もあることを、お伝えしたいですね。もっとも、それが良いことかどうかはわかりません。お客さんが入らなければ劇場にも迷惑がかかりますし、ジャンル分けが難しい作品ゆえに宣伝の方々にも苦労をおかけしています。それでも、普通とは少しちがった3DCGアニメとして楽しんでいただけたら嬉しいです。

公開情報

・2025年11月29日〜12月5日

シネマスコーレ(名古屋)

※舞台挨拶

11/29(土)15:05の回

栗栖直也監督が登壇予定

・2025年12月5日〜12月11日

下北沢トリウッド

※舞台挨拶

12/6(土)古語版:栗栖直也監督/石黒千尋(小浜役)/福島おりね(太郎丸役)

12/7(日)現代語版:栗栖直也監督が登壇予定

TEXT_遠藤大礎 / Endo Hiroki

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_海老原朱里(CGWORLD)/Akari Ebihara、山田桃子 / Momoko Yamada