『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』シリーズといった一部の例外をのぞけば、今や絶滅危惧種になりつつある国産RPG。物量が膨大で開発負荷が高い反面、家庭用ゲーム機市場の縮小で売れ行きが低迷しているのが原因だ。こうした中、ニンテンドー3DS対応の完全オリジナルファンタジーRPGとして2017年6月に発売され、ファンから高い評価を得たタイトルが『アライアンス・アライブ』。中でも限られたポリゴン数で魅力的に仕上げられた3Dキャラクター群は注目ポイントだ。

漫画家・イラストレーターとしても知られる平尾リョウ氏のキャラクターデザインが、どのように3D化されたのか。さらに膨大な物量のキャラクターを限られた期間内で制作するため、どのように効率化を進めたのか。これらのノウハウは、国産RPGの開発数が減少を続ける中で、ロストテクノロジーになりつつあるといっても過言ではないだろう。本記事では、プロデューサー兼ディレクターを務めたフリューの松浦正尭氏と、グラフィックチーフを務めたキャトルコールの小阪 実氏へのインタビューを通して、本作のキャラクター制作に秘められたノウハウを解説していく。

松浦正尭氏(プロデューサー/ディレクター)

フリュー株式会社

フリューより2015年に発売された、ニンテンドー3DS対応の完全オリジナルファンタジーRPG『レジェンド オブ レガシー』に続き、『アライアンス・アライブ』でもプロデューサー兼ディレクターを務めた。

小阪 実氏(グラフィックチーフ)

株式会社キャトルコール

『レジェンド オブ レガシー』に続き、『アライアンス・アライブ』でもグラフィックチーフを務めた。(ご本人の希望により、お顔を隠しています)

フリュー株式会社

オムロンの100%出資子会社だったオムロンエンタテインメントを母体として、2007年に独立。プリントシール機で国内80%(※)のシェアを誇り、そこからプライズ(アミューズメント専用景品)、家庭用ゲーム、スマホアプリへと事業を拡大してきた。

(※)2016年夏 フリュー調べ

www.furyu.jp

株式会社キャトルコール

「デコ」の愛称で親しまれたデータイーストからのスピンアウト組によって設立された、家庭用ゲーム中心の開発会社。

www.cattle-call.co.jp/

ゲームになったときのことを考えてキャラクターをデザイン

『アライアンス・アライブ』は種族・年齢・性別などがまちまちな、9人の主人公が織りなす群像劇だ。ゲームの舞台は人間が魔族によって支配されたファンタジー世界で、物語の展開に応じて主人公が変わりつつ、オムニバス形式で進行する。主人公たちの冒険は交錯しあい、やがて1つの大きな物語に収束していく。初めは決められたルートをなぞっていくだけだった冒険も、移動手段の増加に伴い自由度が増していき、世界全体を自由に冒険できるようになる。プレイヤーは主人公たちの存在を通して、自分だけの物語を楽しむことができる......というわけだ。

© FURYU Corporation.

開発の旗振り役を務めた松浦氏に本作のコンセプトを尋ねると、「『ウルティマ』『ウィザードリィ』シリーズといったロールプレイ体験が楽しめるゲームの魅力を、現代向けのストーリーとキャラクターが牽引するRPGをつくりたかった」という答えが返ってきた。実際、ゲームシステムやストーリーラインは90年代の国産RPG黄金期を彷彿とさせるものだ。その一方で様々な文化や価値観が入り乱れる世界観。美しくもどこか懐かしい水彩調のアートスタイル。社会人にも遊びやすい速度調整機能など、様々なつくり込みや配慮がなされた結果、本作は国産RPGを渇望する多くのユーザーに受け入れられるタイトルになった。

中でも松浦氏がこだわったのがボリューム感だ。RPGにはただでさえ、世界観設定・フィールド・キャラクター・NPC(Non Player Character)・モンスター・モーション・アイテム・エフェクトなど、多大な物量が求められる。特に本作のようなオムニバス形式をとると、シナリオごとに明快な個性を打ち出す必要性に迫られる。その結果、ボリューム感の欠落は世界の魅力低下につながり、プレイヤーの満足度をいちじるしく下げてしまう。

これを担保したのが開発会社のキャトルコールだ。個性派ゲームで知られたデータイーストのメンバーを中心に1998年に創業したスタジオで、家庭用ゲーム開発中心で業界を乗りきってきた。「ニンテンドー3DS向けの内製ゲームエンジンを開発しており、処理速度や調整面で有利であること」「RPG開発の多大なノウハウを有しており、『レジェンド オブ レガシー』の開発資産を活用できること」から、『アライアンス・アライブ』の開発に欠かせない存在だったと松浦氏は語った。

開発の座組で特徴的な点に、平尾氏をはじめとしたフリーランスのクリエイターと、キャトルコールという老舗スタジオの融合がある。開発の上流工程をクリエイター陣が固め、それを元にスタジオ側が開発実務を担当したのだ。これはフリューとキャトルコールがタッグを組んだ『レジェンド オブ レガシー』のスタイルを踏襲している。『アライアンス・アライブ』の開発には、平尾氏をはじめ、『レジェンド オブ レガシー』の開発に参加したクリエイターが複数参加している。いわば本作は『レジェンド オブ レガシー』で得た開発ノウハウをもとに、満を持して投入された発展系だと言えるだろう。

© FURYU Corporation.

そんな本作のキャラクターデザインについて、松浦氏は「平尾さんは、初めからゲームになったときのことを考えてキャラクターをデザインできる、希有な才能の持ち主。『レジェンド オブ レガシー』のグラフィック資産を流用することも考えれば、平尾さん以外の人選はあり得なかった」とあかした。これに対してキャトルコール側は社内にいるグラフィックチームのほぼ全員にあたる23名を割り当て、総力をあげて開発が進められた。

ゲームの操作時に目立つよう、より鮮やかな配色に変更

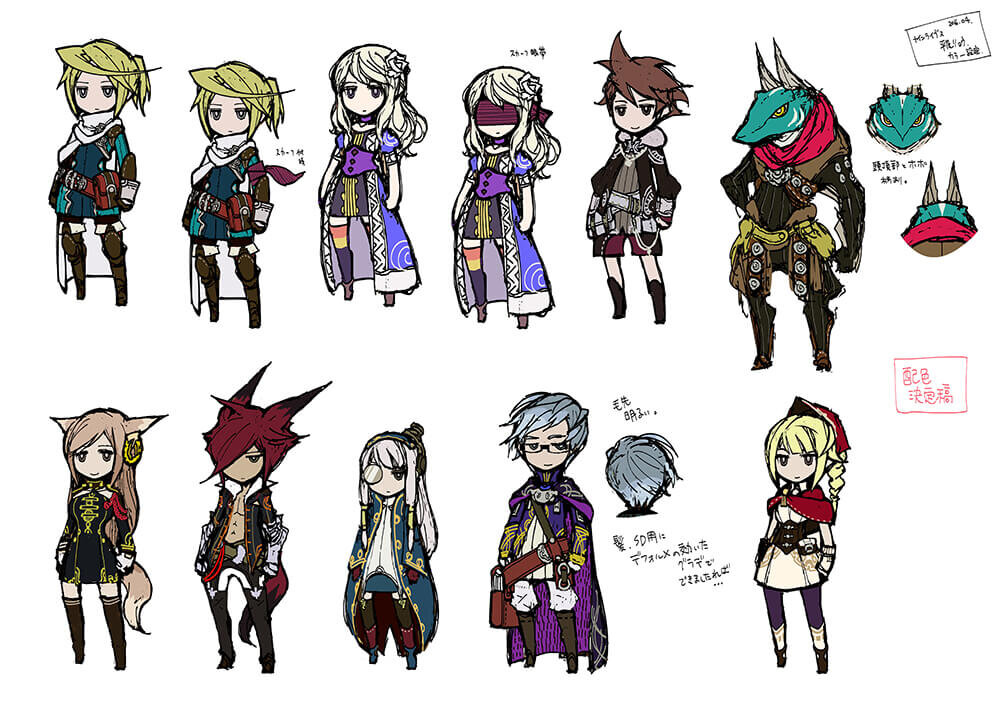

本作の開発では、まず松浦氏とシナリオの村山吉隆氏によって世界観とメインプロットがつくられ、浅野雅世氏にアートディレクション、平尾氏にキャラクターデザインが発注された。ポイントは「雨の世界・燃える世界・監獄世界といった、個性豊かな5つの世界が登場すること」と、「9人のメインキャラクターが登場し、全員が主人公として成立するようなデザインであること」だ。

© FURYU Corporation.

コンセプトアートの制作過程を紹介するドキュメンタリー映像

youtu.be/CCsVExDTFlY

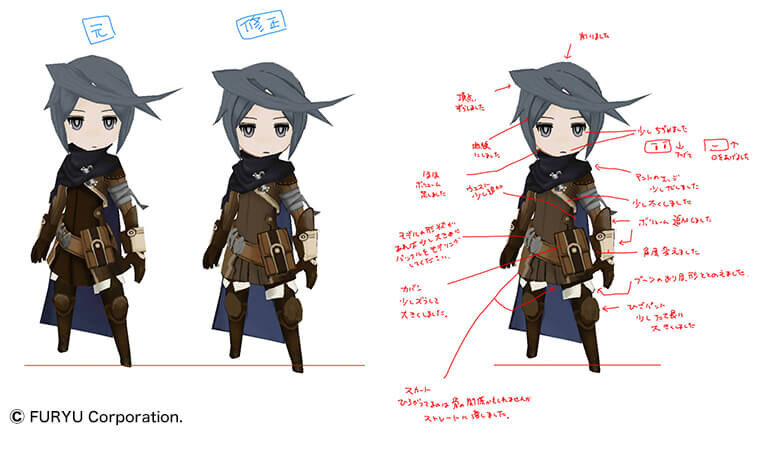

キャラクターデザインでは、松浦氏が提示したコンセプトや浅野氏のアートを受けて、平尾氏がラフデザインを制作。その後は松浦氏による確認、平尾氏による修正が繰り返され、決定稿が制作されていった。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

平尾氏は当初、浅野氏のコンセプトアートに合わせ、キャラクターの色の彩度を抑えめにしていた。しかし「背景とキャラクターの色が近すぎると、操作するときに目立たない」などの理由から、より鮮やかな配色に変更された。操作キャラクターはゲーム内における、主要なユーザーインターフェイスの1つでもある。こうした変更が入るのはゲーム制作ならではと言えるだろう。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

共通の素体モデルに肉付けすることで、後工程の作業を効率化

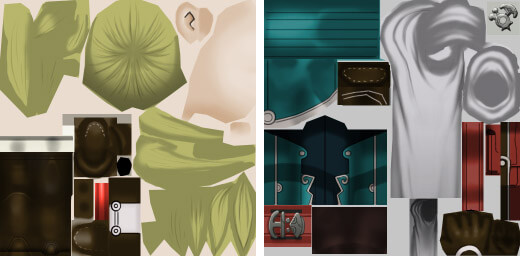

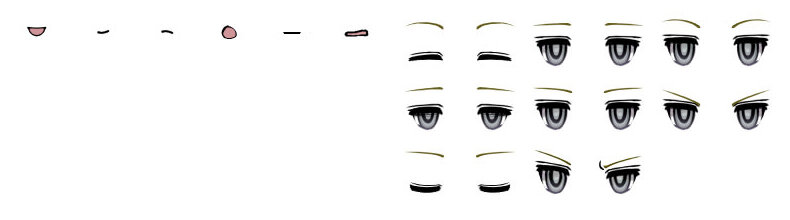

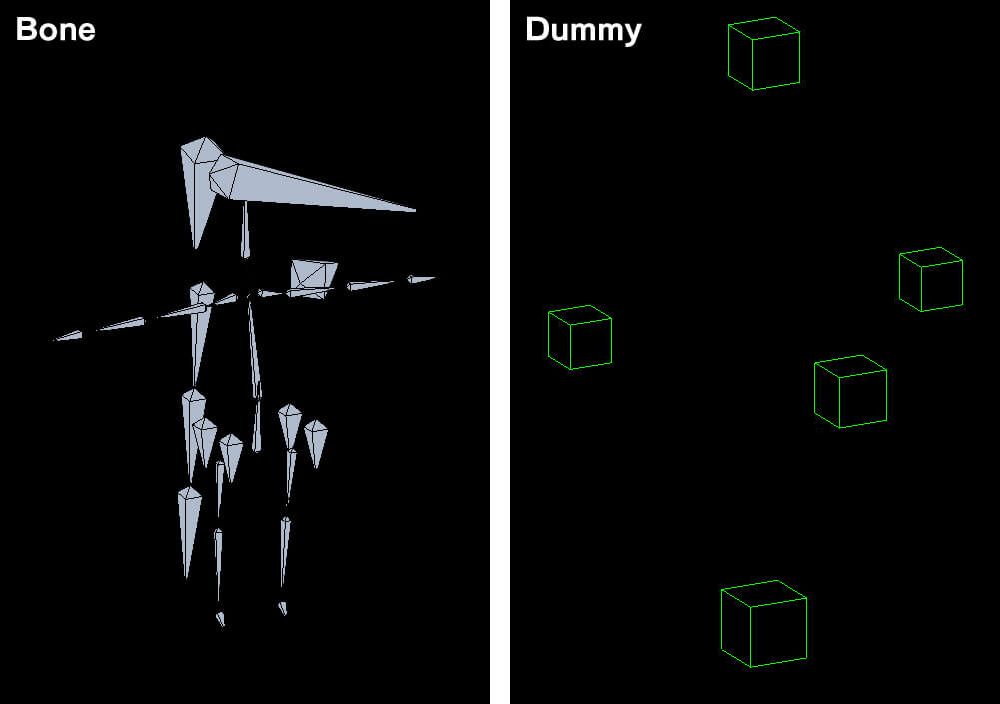

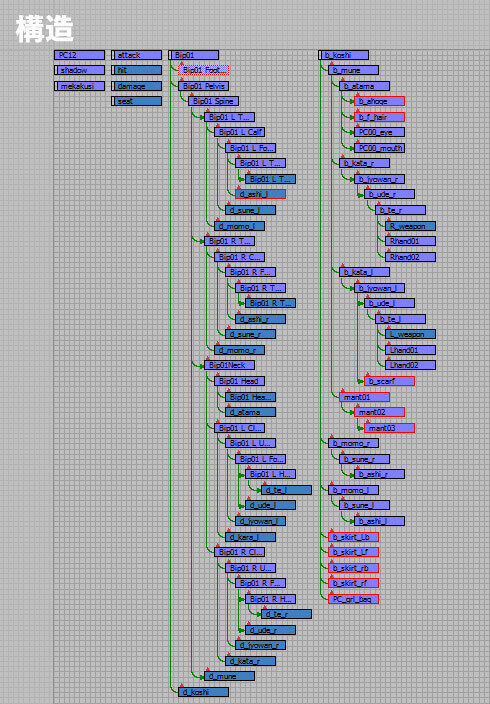

キャラクターの3Dモデルは『レジェンド オブ レガシー』と同じく、初めに「素体」と呼ばれる共通モデル(男性1体、女性1体)が制作された。キャトルコールのグラフィックチームは『レジェンド オブ レガシー』で使用されたモデルを加工して素体モデルを制作し、平尾氏にチェックを要請。さらに調整が加えられた。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

素体モデルの完成後は、そこに肉付けしていく形で多彩なキャラクターが制作され、前述のキャラクターデザインの3D化が行われた。こうした工程を踏むことで、ほとんどのキャラクターが共通のボーン構造となり、アニメーション作業が効率化された。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

※ 3ds Maxに搭載されている人型のキャラクターを制御するためのツール。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

グラフィックチーム23名で、約200体のキャラクターを量産

キャトルコールのグラフィックチーム23名の内訳は、チーフ1名(小阪氏)、キャラクターモデル担当8名、モーション担当4名、マップ(背景)担当8名、エフェクト担当1名、UI担当1名からなる。ムービー制作などで他社の協力も得ているとはいえ、かなり少人数のプロジェクトだ。

キャトルコールの開発風景を紹介するドキュメンタリー映像

youtu.be/zsZIVQ3Kt3Y

そんな中、キャラクター制作の鍵を握ったのが平尾氏のデザインで、前述の通り最初から3D化を前提としていたことがうかがえる。実際、小阪氏は「キャラクターモデルだけで言えば、特にトラブルもなく進んだ」と述べたほどだ。なお、キャラクター1体あたりの制作期間は下記の通りとなっている。

◉ 素体モデルをベースにモデリング 2∼3日

◉ UV展開 1日

◉ テクスチャ制作 1∼2日

◉ リギング 1日

それぞれの段階でチェックが入るのは言うまでもない。そのためメインキャラクターだと最短でも1週間から10日かかる計算になる。本作ではNPCも加えると約200体のキャラクターが登場する。それぞれ雨の世界では雨具、燃える世界では軽装、監獄世界では囚人服など、世界観にあわせて異なる服装とすることでバリエーションを演出し、量産が進められた。以降では、イレギュラーな対応が必要だったキャラクターを紹介しよう。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

バトルのモーションとエフェクトの流用を可能にし、膨大な作業を効率化

RPGの華となるバトルと、それを支えるキャラクターのモーション群。本作では原則として、全てのキャラクターが全種類の武器を使用でき、武器ごとに10種類以上の技を繰り出せる。当然、通常ならキャラクターごとに固有のモーションが必要になるところだ。しかし、本作では素体モデルやボーン構造を共通にすることで、モーションの流用が可能になっている。また技に付随したエフェクトが発生するタイミングも共通にしており、エフェクトの流用も可能にしている。これによって膨大な作業の効率化が図られた。その一方で待機モーションはキャラクターごとに変えたり、マントや髪の毛などを揺らしたりすることで、キャラクターの差別化も図られている。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

松浦氏は「キャラクターまわりで言えば、平尾さんのデザインを3Dにすることよりも、バトルシーンにおける調整の方が大変だった」と振り返った。例えばバトルで勝利したときに再生される「勝利演出」では、パーティメンバー全員が同じ画面内に入っていてほしいのが人情だ。しかし本作では最大5人でパーティが組めるため、人数に応じて最適なカメラ位置が異なる。また主人公たちの中には大きな動力スーツに搭乗して戦うティギーのように、特殊なバトルを行うものもいる。それぞれの条件に応じて最適な演出になるように、細かい調整が加えられていった。

このほか、パーツのめり込みなども全て目視チェックし、必要に応じて修正がほどこされている。キャラクターと武器やアイテムの組み合わせが変われば、めり込み具合も変わってくるため、目視チェックの数は膨大なものになることがわかるだろう。

松浦氏は「意外と泥臭い開発をやっていました。このあたりの効率化も今後の課題ですね」と語った。なお、余談ながら本作ではバトル中に1画面に表示できるキャラクター数と、ニンテンドー3DSの処理速度の兼ね合いから、バトル中の立体視を開発当初からとり止めた。これに伴い、ゲーム全体での立体視の活用も限定的なものに留められている。

リアルタイム、プリレンダーを問わず、3Dモデルとテクスチャは同一のものを使用

国産RPGで多用されるイベントシーンによる演出。重要なイベントではプリレンダームービー、ちょっとしたイベントではリアルタイムCGが使用されるのが一般的だ。中でも商品力に直結するのがプリレンダームービーで、本作でも合計約40種類、尺にして30分程度のムービーが組み込まれている。しかし、リアルタイムCG、プリレンダームービーを問わず、3Dモデルとテクスチャは同一のものが使われているという。被写界深度をはじめとしたポストエフェクト処理で、リッチなムービー表現を可能にしているのだ。ここにも、効率化のための工夫が見てとれる。このムービー制作はRAYLINE STUDIOが手がけており、キャトルコールから3Dモデルやテクスチャデータが提供された。

なお、近年の主流に反して本作ではキャラクターボイスが存在しない。松浦氏は「ボイスが存在することでプレイヤーのキャラクターに対するイメージが限定されることを危惧した。シナリオもその前提で書いてもらった」と語った。その一方でキャラクターのアニメーションを豊かにすることで、イベントシーンを盛り上げる工夫がなされている。

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

© FURYU Corporation.

このように「王道RPGと現代風のアレンジ」「新進パブリッシャーのフリューと老舗ディベロッパーのキャトルコール」「フリーランスのクリエイターと会社員クリエイター」など、対照的な2者によるカップリングが組み合わさってつくられた『アライアンス・アライブ』。その一方で、世界的にみれば携帯ゲーム機の市場は終焉を迎えつつあり、モバイルゲーム開発であっても据え置き機に近いビジュアル表現が求められつつある。小阪氏からも「今後はポストエフェクトやシェーダなどで質感表現を工夫し、一段階上のビジュアル表現に取り組みたい」と抱負が述べられた。

もっとも、いつの時代でも「ハードウェアの制限を生かしたビジュアルづくり」が求められることは変わらない。それがリアルタイムCGを前提とするゲーム開発の特徴だからだ。そこで求められるのは、当初からゲームの完成形を見越してデザインを進める力だ。その上でデザインの本質を受け止め、量産化を進める開発力も重要になる。その両者がゲームの開発効率を大きく左右し、ひいてはゲーム全体の完成度を左右していくのだ。本作『アライアンス・アライブ』も、両者の組み合わせが大きく問われた事例だったと言えるだろう。

※資料や映像の内容・名称などは作品制作途中時点のものを含みます。実際の商品と異なる場合があります。

TEXT_小野憲史

EDIT_尾形美幸(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充