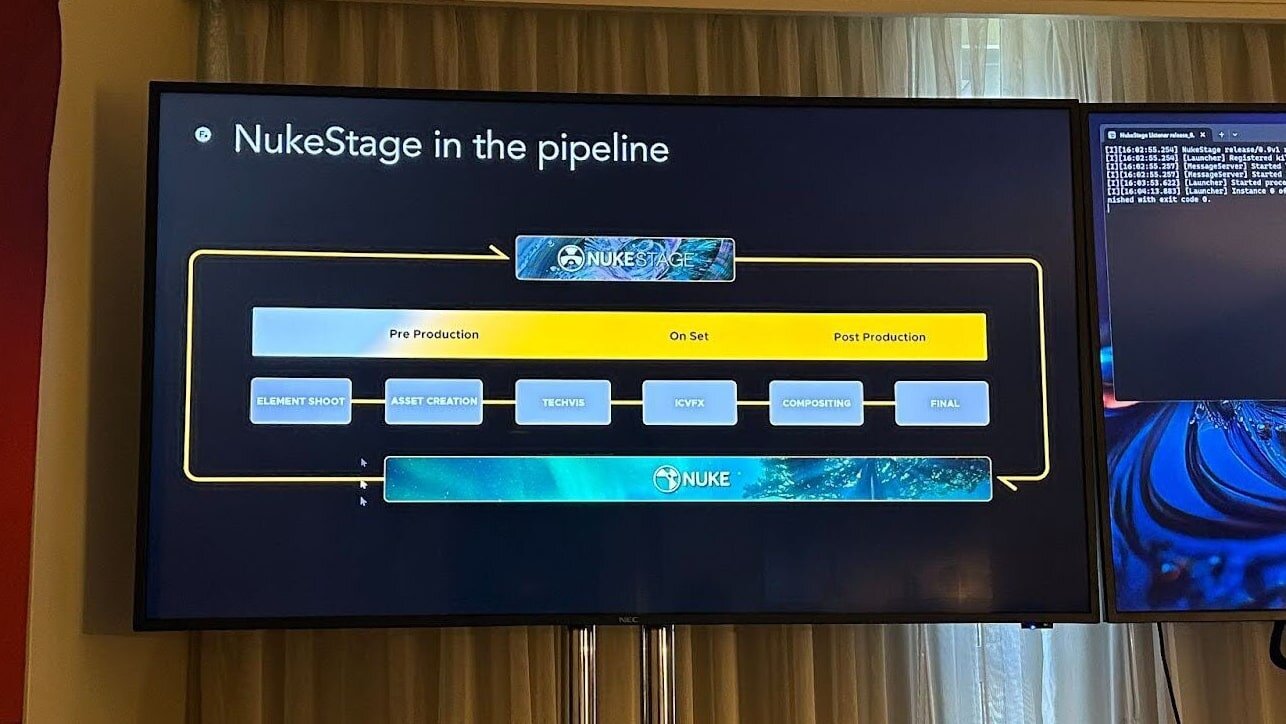

Foundryが2025年4月に発表した「Nuke Stage」は、VFXアーティストのための新しいバーチャルプロダクション(VP)ツールとして注目を集めている。NukeのUIやノードベース構造を継承しつつ、LEDウォールを活用したリアルタイム合成に特化。これにより、撮影からポスプロまで一貫したクリエイティブコントロールが可能になる。

本稿では、発表時に公開された基本情報に加え、Foundry開発チームへのインタビューから得られた運用事例や開発背景、将来的な展望を交え、Nuke Stageの真価を深掘りする。

Nuke Stageとは?

Nuke Stageは、インカメラVFXやバーチャルプロダクション用途に向けて開発されたリアルタイム合成ツール。Nukeユーザーにとって馴染み深いUIとノードベースの操作感を維持しながら、LEDウォール上でのEXR再生やシーケンス制御を可能にしている。

※なお、Nuke Stageは現在、正式リリース前の段階にあり、実際の評価やデモンストレーションへの対応が可能となるまでには、もうしばらく(数ヶ月ほど)時間を要する見込みだという。

<Nuke Stageの構成>

・NukeStage Editor:コンポジットやプロジェクト管理を行うメインUI。

・Relay:追跡データの受信やRender Nodeとの通信を担うバックグラウンドプロセス。

・RenderNodes:LEDウォールに出力される映像をリアルタイムでレンダリングする描画用ノード。

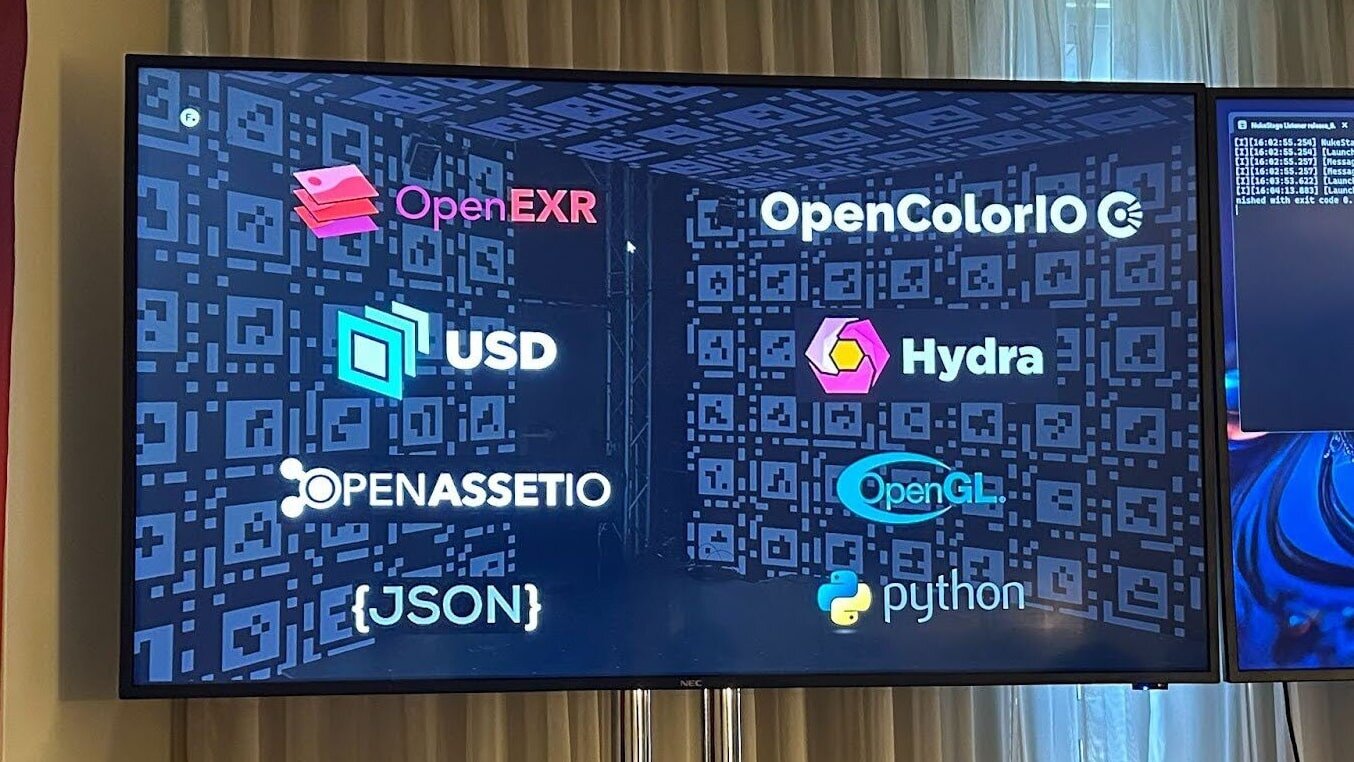

USD、EXR、OCIO、ACES、HDRなどのオープンフォーマットに対応しており、MayaやHoudiniといったHydraベースのツールとも接続が可能。Unreal EngineともUSDまたは専用ノード経由で連携できる。

撮影現場での運用──インタビューから見えた実践例

「Nuke Stageは、撮影現場とポストプロダクションをつなぐ“中核的なポジション”を担っています。たとえば、撮影が終わったあとにUSDファイルをそのままNukeチームに送れば、すぐにコンポジット作業に入れます」(LEE氏)

Foundry シニアクリエイティブスペシャリスト LEE氏が語るように、現場のワークフローに密着したツール設計がNuke Stageの大きな特徴だ。

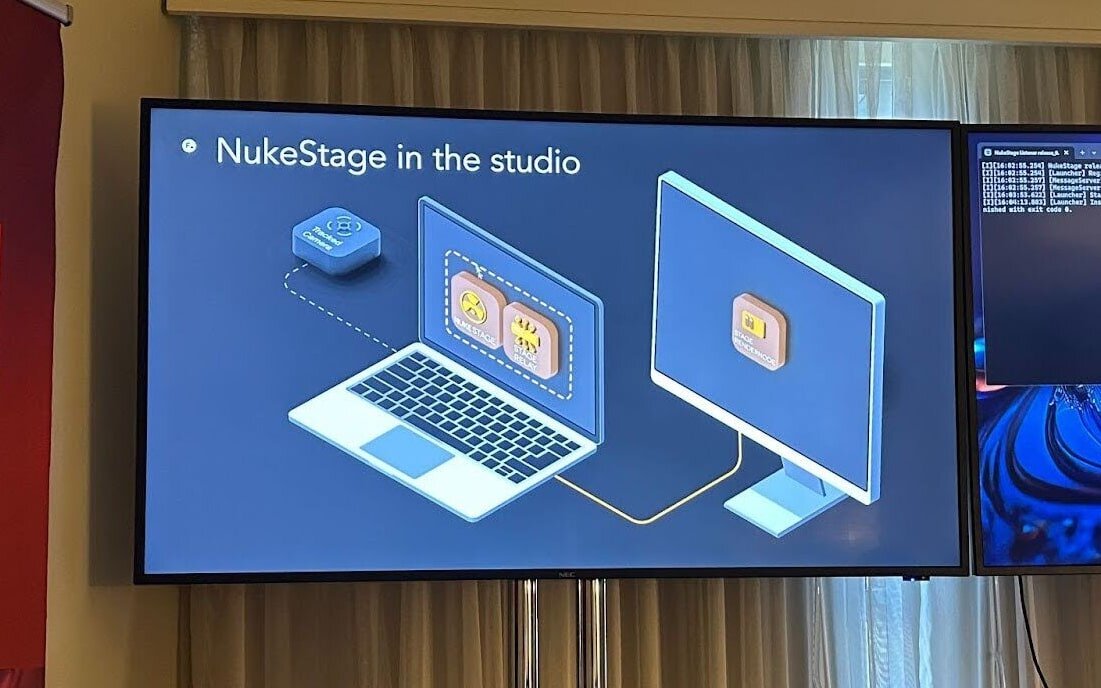

小規模なプロジェクトの場合は、小規模なNuke StageとRelayをノートPCで動作させ、Render NodeをディスプレイPC上に構成するといった運用を想定。最大で14台のRender Nodeを接続し、大規模なVPステージを構築した事例もあるという。

LEDスクリーンを構成するバー(パネル)ごとに、個別に解像度を設定できる機能も備えており、現場ごとの表示要件やシステム負荷に応じた柔軟な対応が可能だ。

デモンストレーションでは、トンネル内を車両が走行するシーンを再現。LEDスクリーンを天井・側面・前面の3面に分割し、それぞれに配置したライトカードを独立してアニメーション制御することで、走行中に照明が流れていくような演出をリアルタイムで実現していた。

カメラ・ライト・プレートも自在に制御

カメラやライト、背景プレートの制御も柔軟に行える点が特徴だ。

「Nuke Stageでは、2系統のカメラを想定して設計しています。撮影用と、環境や照明制御用に分け、外部からのトラッキング情報もリアルタイムに取り込めるようにしています。複数のカメラプロトコルにも対応しています。」(LEE氏)

こうした柔軟性によって、従来の実写撮影で重視されてきた照明やフォーカス設定と、バーチャルプロダクションに求められるリアルタイム性を高い次元で両立している。

また、トラッキングマーカーの仮想配置や表示・非表示の切り替え、リアルタイムでのカラーグレーディング、さらにはプレートを進行方向に応じて自動で切り替えるといった演出面での即応性も、現場における大きなアドバンテージとなっている。

ポストプロダクションとの親和性──Nukeとの連携強化

Nuke Stageは、既存のNukeスクリプトと連携しやすい設計となっており、Nuke上で構築した2.5Dの合成表現を、USD出力を通じてバーチャルプロダクション上にそのまま再現できる。

中でも、Nukeのノードグラフを効率的にUSDに変換する「Efficient USD Export」ツールが大きな鍵を握る。これにより、Nukeユーザーはこれまで通りのワークフローを保ちながら、リアルタイムなステージ演出へと自然に移行することが可能だ。

カラーグレーディングには、NukeでおなじみのGrade(グレーグレード)、Exposure(露出)、Mix(ミックス)といった基本ノードがそのまま使用できる。さらに、バッチファイルやJSON構成を活用することで、GUIの自動生成による初期セットアップもスムーズに行える。

Nukeに習熟していれば、30分〜1時間程度のトレーニングで基本的なプロジェクト構築が可能だといい、既存ユーザーにとっては非常に親和性の高いプロダクションツールとなっている。

今後の展望──スケーラブルな開発ロードマップ

「私たちが最も重視しているのは、Nuke Stageが小規模なユーザーにも対応できるプログラムを提供すること。そして、信頼性と確実性を伴った製品として認知されることです」(LEE氏)

このように、Foundryでは大規模な導入だけでなく、教育機関やスタートアップ、インディーズ環境まで含めた導入促進を見据えている。

今後のロードマップでは、NOTCH-LCやGaussian Splatting、DMX、Live Link、マルチユーザー対応、Linuxサポート、カメラキャリブレーション機能などの追加実装が予定されている。

"VFXアーティストのためのVPツール"が描く未来

従来、VPツールはゲームエンジンを中心に発展してきたが、Nuke Stageは"合成からの逆算"という視点で開発された稀有な存在だ。ポストプロダクションと撮影現場を一気通貫で結ぶこのツールは、今後の制作ワークフローを変革するポテンシャルを秘めている。

Nukeに慣れたアーティストが、そのスキルをそのままVPに応用できる環境は、映像制作の新たなスタンダードになり得るだろう。

INTERVIEW & EDIT_中川裕介(CGWORLD)