TEXT&PHOTO_谷川ハジメ(トリニティゲームスタジオ)

去る2月28日?3月3日(現地時間)、アメリカはサンフランシスコにおいて、世界最大のゲーム開発者イベント『GDC 2017』が開催された。今年のGDC期間は例年より1、2週間ほど早く、新年早々のCESとの間隔が例年よりさらに短くなってしまったこともあってか、ハードウェアに関する発表や新製品のデモは、比較的低調だった。ハードと呼応して提供されているDX12やValkan、Metalといった高速なグラフィクスAPIも、仕様が策定されて久しいことから、特に大きなトピックはなかったように思う。

もっとも、土台に変化がないということは好ましいことでもあり、上位に位置するゲームエンジンも各APIへの対応を完了し、いよいよ安定性や利便性にフォーカスする時期に入ってきたといえる。過去2?3年のように派手な話題はなかったものの、着実な進化を積み上げているといった印象だ。

対して、例年にも増して積極的な動きを見せていたのは、ゲームソフトウェア、ツールといったアプリケーションだ。2017年は、下位に位置する製品群の次世代移行が一巡し、いよいよ上位レイヤーの製品群の「実力」が試される年となりそうだ。

本稿では、ゲームエンジンの現況、今後の進化の方向性を占うトピックに加え、セッションやEXPO会場で目立っていたアプリケーションの模様をまとめてレポートしたい。

<1>2017年も新たな領域を開拓する『Unreal Engine』

日本においても、この1年で着実に採用実績を増やしてきたEpic Gamesの『Unreal Engine 4』(以下『UE4』)は、エンジンの新機能よりも、具体的な活用事例の幅広さが目立っていた。

▲Epic Gamesのブース展示。『UE4』エディタ環境のほか、『UE4』を採用しているワールドワイドのゲームを展示していた。新たに対応をはたしたNintendo Switchの展示も

VRゲームにおいては、Epicのオープニングセッションで正式リリースが発表された自社開発のVRゲーム『Robo Recall』が、リリース直後ということもあって、EXPO会場のEpicとOculusブースの両方で長蛇の列ができるほどの人気になっていた。

既存のシューターの枠を大きく打ち破るゲームではないものの、ゲーム開発者としては、本作から得られるものは大きい。ゲームデザイン的には、VRシューターとして、「ゲーム空間内で体感できたら楽しいこと」がしっかりと入っている。具体的には、飛来する敵そのものを掴んで引きちぎる、敵の弾を払いのけたり、つまんで投げ返したりする、沈黙させた大型の敵とプレイヤー自身をリンクして大出力の熱線兵器で敵を薙ぎはらう、といったことだ。これらの要素を説得力を持って視覚化しているのが『UE4』の描画エンジンであり、エンジンの得意とするメカニカルなアートワークであり、それらを支えるエディタ環境だといえるだろう。すべて『UE4』にとって有利なように隙がなく、現在までにリリースされているVRゲームタイトルのなかで、最高のビジュアルクオリティとエンターテインメント性を持ったVRシューターに仕上がっていると感じられた。

▲VRタイトル『Robo Recall』は、Oculus touchコントローラの販促の側面がある一方、EpicからVRゲームをいかにつくれば良いのかという、ある意味でリファレンスとして提示されている。EXPO会場のEpicとOculusブースでも『Robo Recall』を前面に押し出して、VR体験コーナーに大きくスペースを割いていた。開発者向けのイベントというのに行列ができるほどの人気ぶり

▲NVIDIAのブースでは、同様に『Robo Recall』がプレイできたのか、新しいPhysXと、2人分のViveを1つのルームスケールプレイエリア内で認識するデモとしてリニューアルされた『VR Funhouse』も体験することができた。

『Robo Recall』のゲームそのものからは、やや逸脱した話になるが、ハードウェア側、つまりGPUベンダーのNVIDIAやAMDは、VR向けのシェーディング方式に、(場合によって)ディファードではなくフォワードを推奨する流れになっている。事実、『Robo Recall』もフォワードでシェディングされている。長らく常識であった「描画パフォーマンスを取るならディファード」と必ずしも言い切れないということになる。この原因は、現世代のGPUでは、VR HMDのように高リフレッシュレートになると、GPUとVRAM間でデータをやり取りするバスの帯域幅が足りず、描画パフォーマンスが低下することがあるからだろう。この流れは、特に半透明を多用する日本のアーティストにとって、朗報だと考えられる。また比較的高品位なMSAAが使えるメリットもある。一方で、多数の光源が存在するライティングに凝ったシーンで、かつ半透明を多用していない場合には、ディファードが有利になると考えられるため、選択の判断のためには、プロファイリングによる客観的なパフォーマンスレビューが必要になるだろう。

VR開発に関しては、VRエディタの機能も強化されていた。昨年の段階で、競合するゲームエンジンのVRエディタよりはるかに高い完成度であったものが、現在のバージョンでは、VR空間内でモデルのシェイプを変更して新たなアセットを作成する、アセットのパーツをスマートにスナップさせてシーン内に設置する、物体をVR空間内で動かしてキーフレームアニメーションを作成するといったデモが行われていた。

実際の開発では、製品クオリティのモデリングや、シーンやアニメーションの制作をVRエディタで行うのは現実的ではないと思うが、プロトタイピングの段階などで、「現場」でのディスカッションをVR空間内で実際にオブジェクトを動かしつつ行うのは、開発スタッフ同士が意思疎通を行うのに非常に有効な手段だろう。また、ゲームの最終的な調整段階においても、客観的に俯瞰で作業を行うより、実際にVRゲーム空間に入って、ゲームのプレイフィールを体感しながらシーン内のアセット配置を調整するといった活用法も有効に思える。

▲VEエディタのデモを見ているだけでも、ゲーム開発に有効な局面が想像できる。『UE4』のVRエディタは、通常のエディタの画面を空間内に表示して捜査できるほか、入力デバイスがVRハンドセットという特性を活かした直感的な入力操作が採用されている

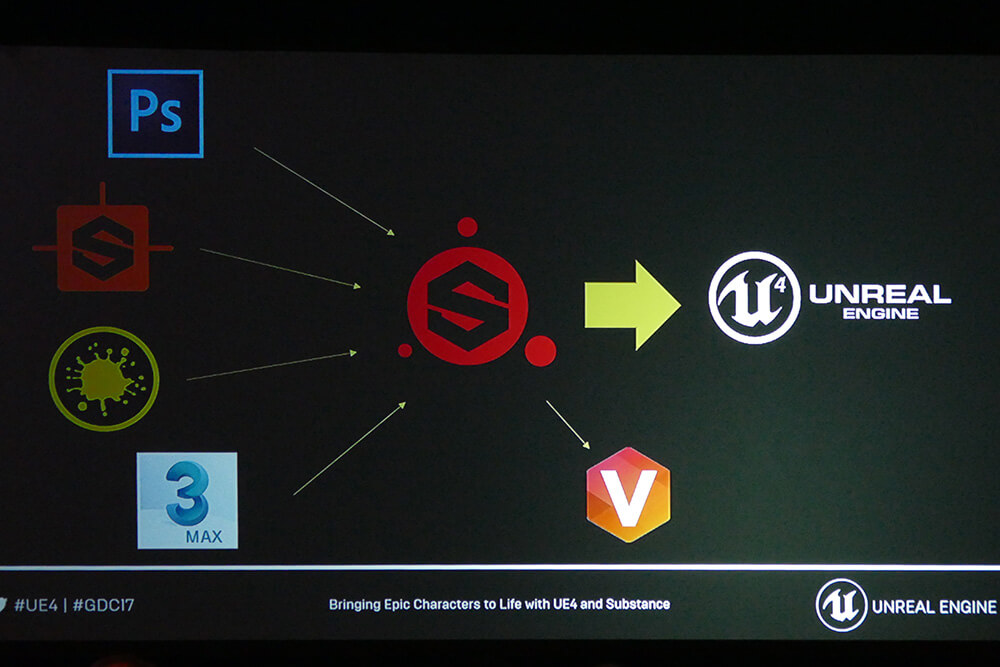

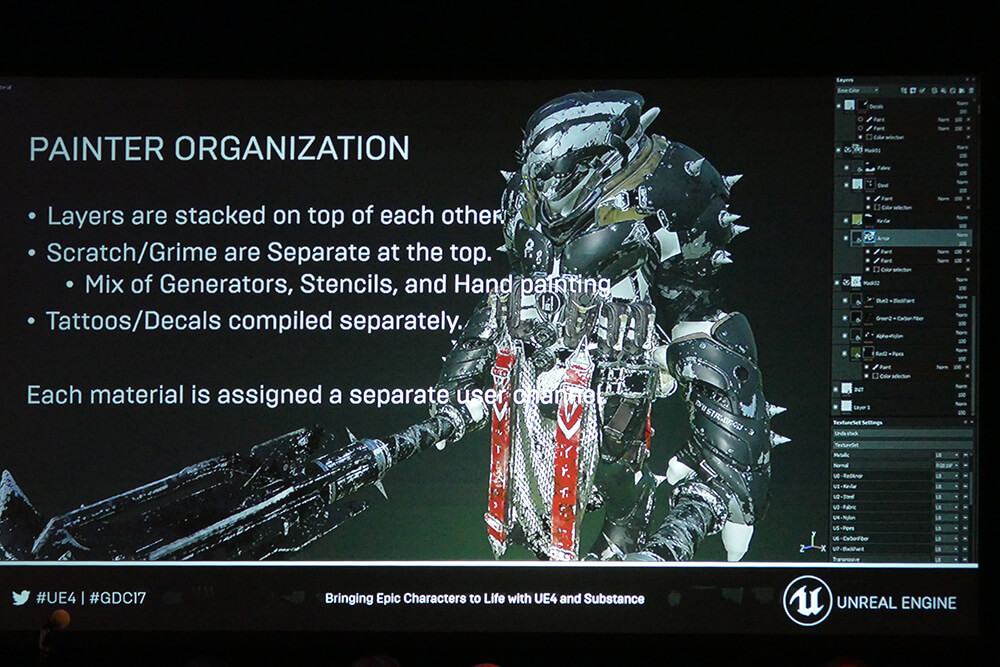

特にVRゲームに特化したものではなく、通常の開発パイプラインの一環としては、これも自社開発のMOBAゲーム『Paragon』を題材に、3週間に1度のペースで行われるキャラクター追加に際して、『Substance Designer/Painter』を活用して、いかに効率良くマテリアルやマップ要素を分解してライブラリ化しておき、高品質なキャラクタースキンを提供していくか、といったテーマで解説が行われていた。

筆者のスタジオでは『Substance』を導入していないため、突っ込んだ紹介ができなくて恐縮だが、それでもPBR前提のテクスチャ制作において、『Substance』と『UE4』との連携が強固で、導入の効果が大きいことは分かる。実際、『Substance』によるノードベースのデータ入力やその制作工程、リソース管理は洗練されており、結果としてのクオリティの高さが、その効果を証明している。また、今までアーティスティックに制作してきたスタジオの場合、PBRを概念から理解しようとしても、理解できずに躓いてしまうアーティストも多いことだろう。未経験者ばかりの現場で、いきなり同じ結果は出せなくても、優れたツールを導入して、そのお作法に則って作業を行っていくことで、PBRに適したデータのあり方や概念をアーティストが経験的に習得することが期待できるだろう。

▲PBR前提、つまり物理的に正しいことが要求されるリソースの制作において、もはやテクスチャの作成をアーティストの画力やセンスに頼っている場合ではないと常日頃から感じている。いよいよ『Substance』なしにはハイエンドグラフィクスの制作は不可能か、と毎年のように思うのだが、筆者のスタジオでは、ついつい導入を先送りしてしまっている。『Substance』については、CGWの過去の特集記事も参考にして欲しい

▲筆者がEXPO会場を訪れたとき、SideFXの『Houdini』(Procedual GameDev Tools)も、ちょうど『UE4』との連携をアピールしていた。またセッションにおいては、汎用のゲームエンジンのみならず、UBISOFT内製の『AnvilNext 2.0』エンジンを採用する『Ghost Recon Wildlands』のテライン(Terrain)制作においても『Houdini』の機能がフル活用されていることが解説されていた

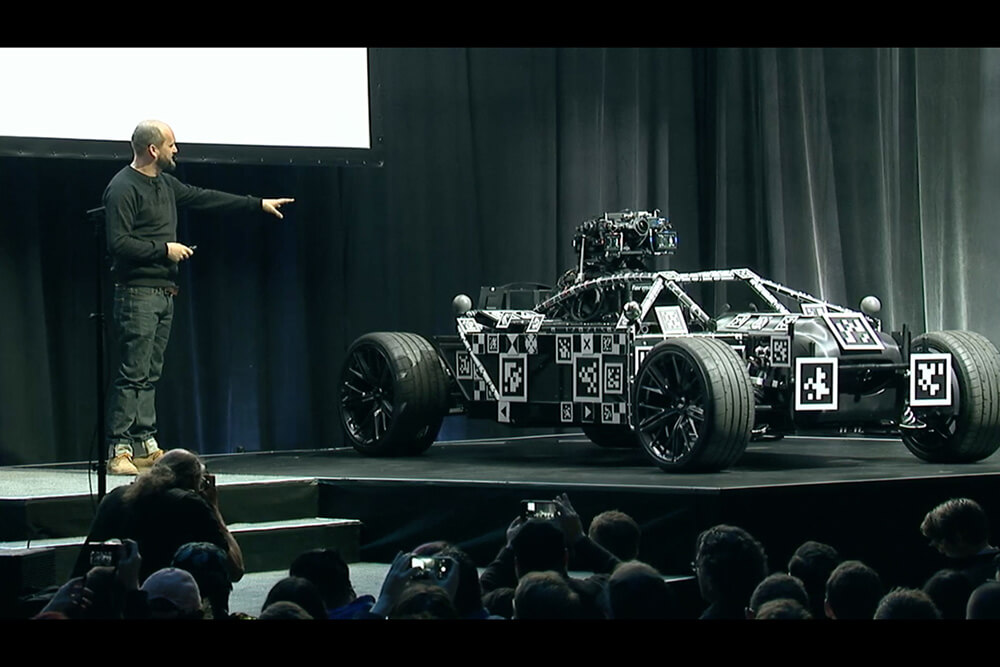

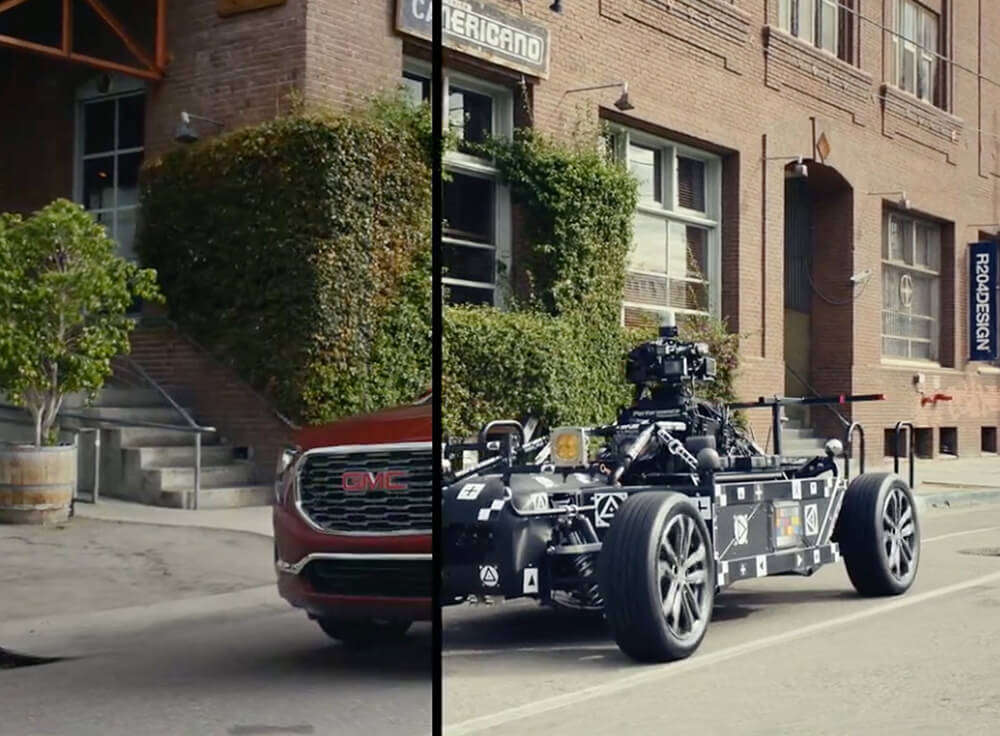

ゲーム以外の分野での活用の目玉として紹介されたのは、やはり映像分野だ。自動車に360度カメラを積載し、車体の各面に貼り付けたQRコード状のマーカーを並走するカメラ役の自動車から撮影して、その撮影素材をCGに置き換えてしまうというテクノロジーだ。

昨年のパフォーマンスキャプチャの規模が大きくなり、さらにスタジオ内から飛び出したものともいえるが、実際に得られるデータは異なる。どちらかというと実際の現場で撮影する背景となる実写素材が主体で、CGで制作する部分に適用する動体のモーションアニメーションやカメラアニメーションのほうが従属的な印象を受ける。取りこぼしがないとは言い切れないが、それでも同期に必要なデータが十分に得られそうで、あらかじめ撮影現場を正確に3DCGのシーンとして再現しておくことなしに、問題なくマッチムーブできるのだろう。合成するCGのほうは、設置部分のタイヤや影の処理は必要だとしても、リアルな自動車のみならず、空中に浮遊するSF的な外観を持つビークルにすることもできるだろう。

撮影側を適切に追従させられるかといった問題を解決しなければならないだろうが、近い将来には、小型飛行機やドローンを活用して、空中での撮影を行いリアルなドッグファイトの実写撮影が行えるようになるかもしれない。そんな未来の撮影現場をイメージさせるテクノロジーだといえるだろう。

▲今年は、実業分野でも自動車の運転制御に関する新テクノロジーの発表が続いている。映像コンテンツ分野で進化がみられるのは当然とも言える。本テクノロジーが活用を想定しているCMや映画といった実写撮影の現場では、役者や監督、カメラマンが実物を視認しながら撮影を行うほうが、よりリアリティのある撮影素材が得られそうだ

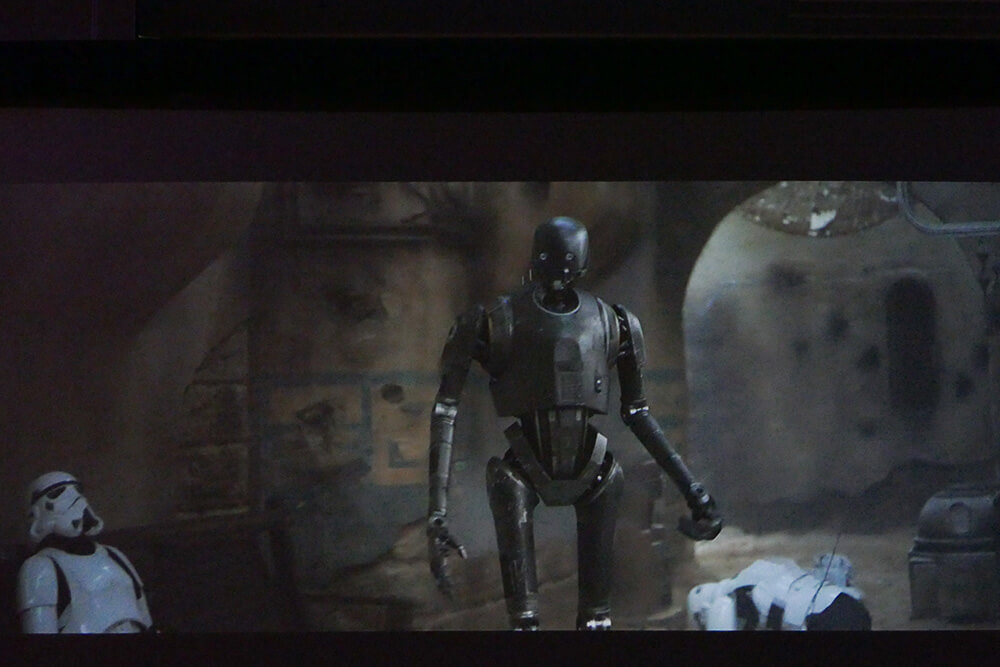

映像分野では、さらにILMとLucas Filmによる「Rogue One: A Star Wars Story」(ローグ・ワン)におけるドロイド「K-2SO」が『UE4』でレンダリングされていることが紹介された。もっとも、「K-2SO」が登場するシーンの一切を『UE4』でリアルタイムにレンダリングしているというわけではなく、『UE4』が活用されているのは、あくまで「K-2SO」だけだ。CG映像制作者にとっては当たり前のことだが、『UE4』からは、コンポジット用の素材として、HDR色深度を持つARGBのカラー、被写界深度を合わせるためのDepthマット、「背景」「光源」「K-2SO」をマスクするためのRGB値のマットをシーケンスとして出力している。

「K-2SO」だけだとはいえ、ついにゲームエンジンのリアルタイムレンダラが、ハリウッドの超メジャー作品でも積極的に活用される時代になったか、と感じさせる一幕であった。

▲『UE4』をレンダラに活用する理由には、『UE4』はソースコードが開示されているため、独自のADGレンダラをC++レベルで開発できる余地があったということを挙げていた。事実「K-2SO」のアセットは、なかに重量級で60万の頂点を持つサブディビジョンサーフェイス、アニメーション階層には1700のジオメトリ、63の高解像度UDIMテクスチャといった要素で構成されている

??次ページ:<2>絶大な支持を得る『Unity』にビジネスモデル変更の影響はあるか!? [[splitpage]]

<2>絶大な支持を得る『Unity』にビジネスモデル変更の影響はあるか!?

『UE4』が、比較的派手めな多方面への活用の話題を多く提供した一方で、もうひとつの雄である『Unity』のセッションでは、『Unity 5』世代最後のリリースバージョンとなる『Unity 5.6』へのバージョンアップが3月31日に行われることが発表された。

この『Unity 5.6』の機能のうち、アーティストにとって最も恩恵が得られる機能は、プログレッシブ・ライトマッパーの改良だろう。シーン内のライトをスタティックなオブジェクトに対してライトマップとしてベイクする処理は、シーン内の光源数や反射面の状況にもよると思うが、かなり時間がかかってしまう。ゲームアプリケーション実行時のパフォーマンスを稼ぐためとはいえ、実作業上、作業の手が止まってしまうライトベイクに嫌気するアーティストも多いことだろう。

この日常の問題を解決してくれるのが、プログレッシブ・ライトマッパーだ。本機能の導入によって、エディタ上のシーンで、ひとつのエリアライトの光源色を変更した結果、新たなライトベイクが生じる際、わずか2、3秒でベイクが完了するようになる。これは、変更時にエディタ上でカメラの画角内に捉えている部分のみ優先してライトベイクを行い、画角外のライトベイクを行わないことによって実現している。シーン中の他の領域が光源変更の影響を受ける場合、その領域がカメラの画角内に入った時に始めて、新たに視界に入った部分のみライトベイクを行うといういったように「段階的に」ライトベイクを実行していく。日常的な作業上のストレスが軽減されるため、クオリティアップを求めて積極的にライティングの調整を行おうというマインドにつながるだろう。

同じくライティングに関する事項で、ランタイムの製品品質に影響するのは、ミックスドライトの追加だろう。ミックスモードのアトリビュートが設定されたライトは、シーン内の静的オブジェクトにはライトベイクされ、動的オブジェクトにはランタイムで光源計算されるため、パフォーマンスとクオリティのバランスのとれた実用性の高いライトといえる。ライト自体がアニメーションを持つ場合はダイナミックライトを使わざるを得ないだろうが、シーン内の点光源がほとんどのケースでキャラクターなどの動作物に影響を与えないが、特にプレイヤーキャラクターなど、重要な動作物がライトの影響下を通過する場合に影響を受けないと不自然さが目立つ場合に有効に機能する。

▲エディタ画面から、プログレッシブ・ライトマッパーによるライトベイク様子を改めて確認することができた。以前からベータ公開されていた機能だが、いよいよ正式に導入されることになる

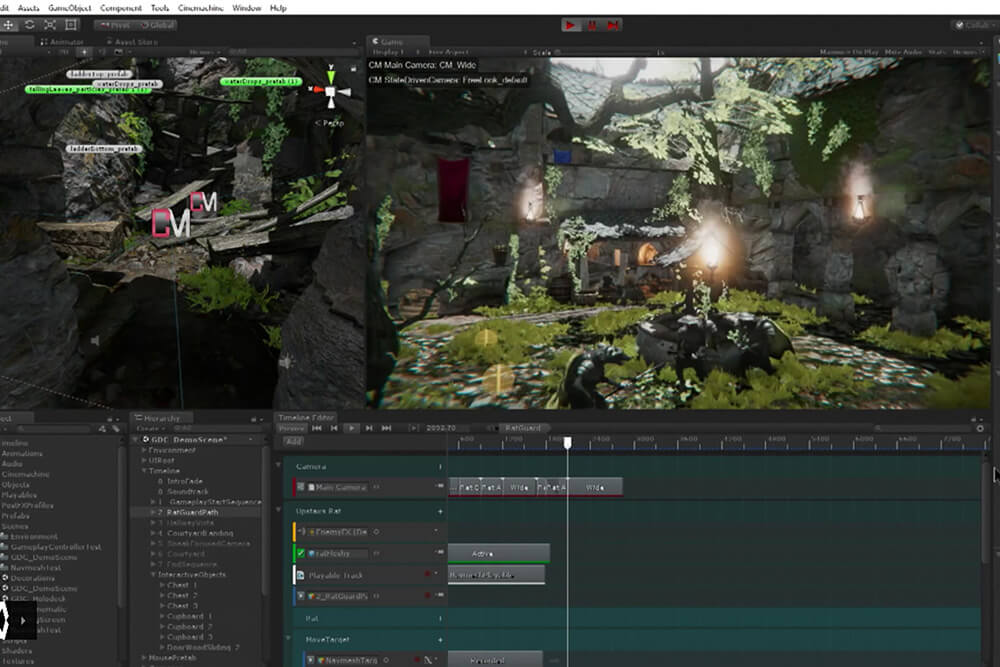

『Unity 5.6』の次のバージョンとなる『Unity 2017』については、開発ビジョンが語られるにとどまっていたが、エンジンの安定化を重視した開発が行われるほか、アート制作の新たな機能の目玉として、タイムラインベースでカットシーンとゲームプレイをシームレスに切り替える仕組みが導入される。これは、ユーザーキャラクターの動作やユーザーの入力に依存して動作しているゲームカメラから、あらかじめアーティスティックにキーフレームアニメーションをつけておいたカットシーンにシームレスにつないで、演出が終了すると、またゲームカメラに戻してあげるという一連の流れが制作できるエディタとエンジンへの機能追加からなり、ゲームをシネマチックに演出する重厚なカットシーンだけでなく、ゲームプレイ中のごく短いトランジション演出や、ちょっとしたインタラクティブ要素を持つ映像コンテンツの制作にも役に立つ。

▲『Unity 2017』のカットシーンエディタでは、カメラアニメーションをブレンドして、インゲームからシームレスに演出に流すことができる

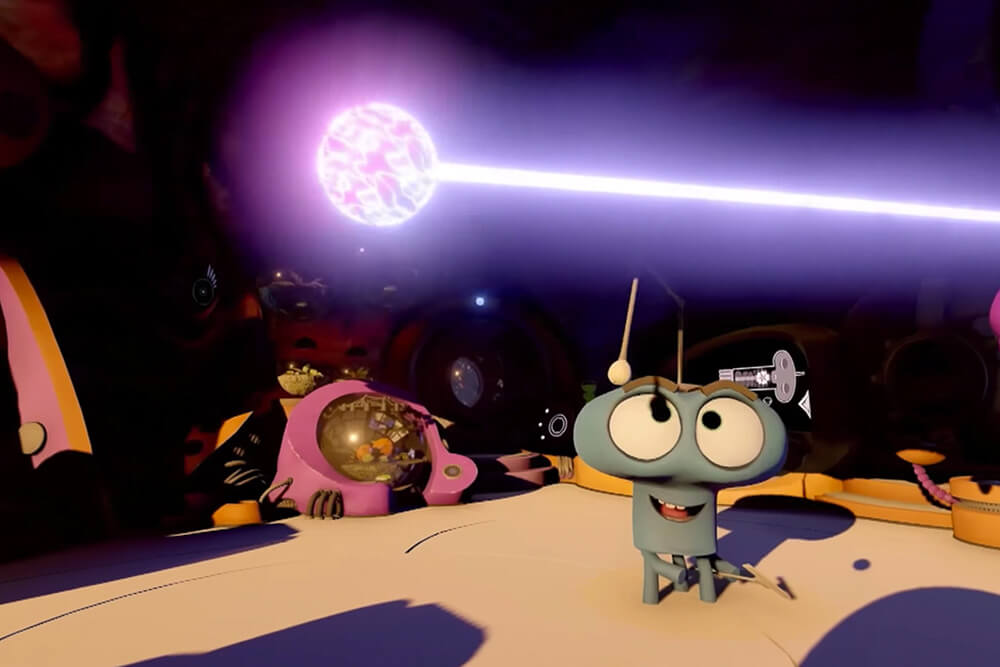

上記に加えて、基調講演では『Unity』を活用したインタラクティブなVRアニメ映像『ASTEROID』が、『Unity』のゲーム以外への最新活用事例として紹介されていた。『ASTEROID』のルックは、PixerやDisneyの近年のアニメ作品のシェーディングを原点に、やや質感をマットにしたようなビジュアルで、一世代前の『Unity 4』では考えられなかったようなテイストの作品だ。こういったレンダリングテイストの作品を見ていると、『Unity』が5.x世代になって、いかにモダンなビジュアルを獲得したのか、改めて実感させられる。Unity Technologies自身の手による技術デモ『Adam』が、『Unity』のリアルタイムレンダリング性能をフルに活かしたフォトリアルCGの王道として、ひとつの完成形を示したものだとするならば、『ASTEROID』のルックはモダンな3Dアニメの王道を目指したものだといえるだろう。しかも本作はVR HMD向けに制作されている。現状のPCのスペックでは、高解像度、高リフレッシュレートが要求されるVR HMDに対する描画は、まだまだ厳しく、VR世界の情報量は自ずと限られることから、必然的に世界が記号化されるアニメコンテンツは有利だといえるだろう。

▲SIGGRAPH 2016の記事でも紹介したUnity Technologiesによるリアルタイム映像作品『Adam』とBaobab StudiosのVR映像コンテンツ『ASTEROID』。ビジュアルの方向性は異なっても、『Unity』のレンダリング品質がゲームのみならず映像コンテンツでも通用することが分かる

エンジンそのものの開発動向とは関係がないが、『Unity』の話題の最後に、Unity Technologiesのビジネス動向の変化にも触れておきたい。その象徴的な出来事として、今回の基調講演では、中国の新興スマートフォンメーカーXiaomi(小米科技)とガッツリ組んで、いわゆる西側のゲーム会社の中国進出を支援することが大きくクローズアップされていた。

いち早くアジア各国に拠点を設け、十分に中国マーケットの情報を収集していると思われるUnity Technologiesが、中国でのゲームアプリ販売パートナーにXiaomiを選択したのは興味深い。勢いがあるとはいえ、大手通信キャリアやもっとデバイス販売シェアの大きいスマホベンダーではなく、なぜ新興のXiaomiなのか。このパートナーシップは、中国市場に向けたゲームの開発が促進されることで、サブスクリプションモデルに移行する『Unity』のユーザー増を狙うUnity Technologiesと、より多くの良質なゲームコンテンツが欲しいXiaomiとの思惑が一致したからだと考えられる。

ただし、Xiaomiのゲームアプリ専門ストア「Xiao Mi Game Center」の立ち上げはこれからだ。この新しい試みが成功するかどうかは、まだ分からないが、アプリの中国語ローカライズや「Xiao Mi Game Center」との繋ぎこみといった技術的な支援にとどまらず、Unity Technologiesが中国進出に際して販売面でも大きな役割を果たすことにより、一定の成功を収めた暁には、Xiaomiあるいはアプリ開発者側からBtoBで収益を得ることを企図しているように思われてならない。

この背景には、Unity Technologiesの成長鈍化があるのではないだろうか。『Unity』の新規ユーザーが右肩上がりで順調に推移しているうちは良かったのだろろうが、ユーザー数の伸びは鈍化して、新規ライセンス販売収入は頭打ちになっていると考えられる。だからこその永久ライセンス買い切りモデルから、サブスクリプションモデルへの移行というわけだ。AdobeやAutodesk、Microsoftのようにサブスクリプションモデルへの移行は、たとえ新規ユーザー数の伸びが止まったとしても、毎年持続する収益という商業的な「成功」をもたらすだろうが、その一方で、『Unity』が既存のユーザーに対して常に新たな「魅力」を提供し続けなければならないという使命を負う。今まではエンジンそのものの機能強化に努めていれば、ユーザーの支持を受けることができたが、これからは開発のコミュニケーション環境としてのCollaborate、また販売環境として中国を筆頭にした「閉じたマーケット」への参入支援といった『Unity』を取り巻く周辺環境をも事業領域にいれ、新たな魅力づくりに努める必要があるだろう。その延長線上に、新たな収益源が見えてくるはずだ。

▲EXPO会場では、各種ゲームエンジンに対応するエフェクトに特化したミドルウェアも目を引いた。

ポストエフェクトでは、『PopcornFX』が昨年のものからさらにバージョンを上げたものを今年も出展していた。エフェクト制作は、エンジンの開発環境にビルドインのものを用いたり、評判の良いものをストアから入手することが多いと思われるが、この『PopcornFX』はパフォーマンスプロファイラの機能が秀逸で、負荷の高いエフェクトを可視化できる。現状は、スクリプト言語を用いてエフェクトの流れを記述する方式を採用しているが、アーティスト向けにタイムラインベースでエフェクトをオーサリングできるようにしたいとのことだった。

??次ページ:<3> ブレイク間近!?ポテンシャルを秘めた後発ゲームエンジン [[splitpage]]

<3> ブレイク間近!?ポテンシャルを秘めた後発ゲームエンジン

さて、新興のゲームエンジンの明るい話題の前に、ちょっと残念な話題について、先に触れておこう。前述のように『UE4』『Unity』が例年通りの存在感を示すなか、Crytekの『CryEngine』は完全に姿を消してしまっていた。昨年の第4四半期あたりから、世界各地のスタジオを閉鎖し、拠点規模を縮小するなど、業績不振が伝えられてきたCrytekだが、GDC 2017出展においても、不振を裏打ちする結果になってしまっていた。

昨年はビジネスモデルの転換というビッグニュースを引っさげ、VRや3Dサウンドのセッションを積極的に開催し、EXPOにも大きなブースを構えていたのに対して、今年のGDCでは、Crytekの例年通りの姿を見ることはできなかった。通常、本稿のようなレポート記事では、「やっていたこと」をお伝えするわけで、「やっていなかった」事実をお伝えすることは少ないと思うが、少なからず衝撃的な出来事であったため、あえてこの事実をお伝えしておきたい。

GDC不参加の決断をしたほどの業績不振とはいえ、創業者がトルコ出身という縁もあってか、自国のゲーム産業育成に力を入れるトルコ政府がイスタンブールスタジオの閉鎖を思い止まらせると共に、Crytekに投資を行って支援するという話もあり、そこまで悲観的な状況ではないと考えられる。今秋Gamescomと同時期にドイツのケルンで開催されるdevcomでは、Crytekのお膝元ドイツということもあるのだから、是非とも復調した元気な姿を見せて欲しいものだ。

▲GDC 2016では、2大ゲームエンジンと同規模のブースを構え、VR技術デモを行っていたCrytek

Crytekが完全に姿を消す一方、『CryEngine』派生のゲームエンジンであるAMAZON『Lumberyard』の方は、ブース内に『Lumberyard』の各種開発環境を解説するPCセットを昨年より多く設置して、『Lumberyard』環境での開発イメージを盛んにアピールしていた。2大ゲームエンジンほどの来場者ではないものの、昨年の様子見ムードとは打って変わって、ブース担当者に対して即座に質問できない状況で、解説に熱心に聞き入る開発者の姿が多く見られた。

昨年は、『CryEngine』から完全にブランチした独自路線ということで、いくら有能な開発者をヘッドハンティングしたといっても、Crytekの支援なしに開発技術力的に大丈夫なのだろうかと思ったものだが、先述の通り、Crytekの業績不振という状況を考えると、結果としてAMAZONの選択は奏功したということになるだろう。

セッション受講スケジュールの都合とブースの混雑の関係で、あまり多くの情報を収集することはできなかったが、AMAZONのブース展示をみる限り、2017年は『Lumberyard』にとって、導入を検討するに価するゲームエンジンとして定着するかどうか試される年になりそうだ。昨年末ごろから、Cloud Imperium GamesのMMOゲーム『Star Citizen』への採用に加え、『GTA』シリーズのLeslie Benzies氏率いるスタジオが『Everywhere』というアクションアドベンチャーを開発中との報もあり、いよいよAAAタイトルへの採用が始まっている。AMAZON AWSという他のゲームエンジンにはない強みがあることから、2017年はさらなる普及を期待したい。

▲ブースを拡大したAMAZONは、昨年より多くの来場者を集めていた

EXPOブースでは、和製のゲームエンジンの出展も見られた。Silicon Studioのオープンソースゲームエンジン『Xenko』がそれだ。昨年は主力製品の『YEBISU』『MIZUCHI』と比較して、やや扱いが控え目な展示であったが、今年は同格の扱いで、同社の『Xenko』への力の入れようがうかがえる。

『Xenko』は、かつて『Paradox 3D』という名称でリリースされていたゲームエンジンの進化形だ。GIをサポートするモダンなPBRを備えるほか、『Unity』同様C#を使って開発できるのが特徴だ。GDC 2017にあわせて、4月より正式リリースに移行することが発表されている。

『Xenko』のシェーダのカスタマイズ性は強力で、マテリアルのアトリビュートを与えて変化させるのみならず、処理フローにまで手を入れてオリジナリティの高いビジュアル出力を得ることができる。また、かつてC++で記述する仕様であったゲームロジックは、C#での記述が可能なように手が入っており、開発のハードルが下がっている。製品イメージとしては、ビジュアルは『UE4』より柔軟に拡張できるもの、ゲームロジックは『Unity』開発者が移行しやすいものを狙っているということだろう。

ただし、後発であり、アマチュアやインディを含めて、より多くの開発者の獲得を狙っている段階のゲームエンジンとしては、現状、なかなかに玄人好みするストイックなゲームエンジンに仕上がっているように感じられる。同社らしい高品質なビジュアルを実現できる点は魅力だが、より多くの開発者に触ってもらうためには、今後はこういった層に対してもアピールする機能やデータセットの提供が必要になっていくように感じられた。

▲数少ない日本企業でありながら、例年通りEXPO出展していたSilicon Studioは、オープンソースゲームエンジン『Xenko』をアピール

その他、Sony Interactive Entertainmentのブースでは、Playstation VR向けの新しい描画エンジンのデモが行われていた。カメラが近接しても、オブジェクトの曲面は滑らかで、サブディビジョンレベルまでメッシュサーフェイスが動的に分割、描画されていることが分かる。SIE提供の描画エンジンの機能であるため、あくまでPS VRを含むPS4プラットフォーム限定の話になってしまうが、ゲームにこの描画エンジンを使えば、DCCツール側でサブディビジョンサーフェイスの機能を用いてスムージングする設定を行ったモデルデータなら、そのままの形でゲームコンソール側で実行される描画エンジンに渡して、ライタイムでモデルをスムージングしながら美しくレンダリングできることになる。メッシュの増大はフレームレートの低下を引き起こすため、パフォーマンスとのトレードオフはあるが、常に一人称視点でゲーム内のオブジェクトがプレイヤーに近接しがちなVRゲームほど、メッシュが滑らかに描画されることによる恩恵は大きいだろう。

▲Sony Interactive EntertainmentのブースはPS VRを前面に押し出した展示内容。そんな中でも特に目を引いたのが、新しい描画エンジンだ。開発担当者は非常に良いクオリティに到達していると語っていた。サブディビジョンサーフェイスをサポートするといっても、描画パフォーマンスは画面にドローされるデータ量次第という部分はあるにはあるが、PS VRは最大120Hzのフレームレートをサポートしていることから、パフォーマンス的にも十分に満足のいくレベルに到達していると予想される。ちなみにシェーディング方式は、ディファードとのことだ。

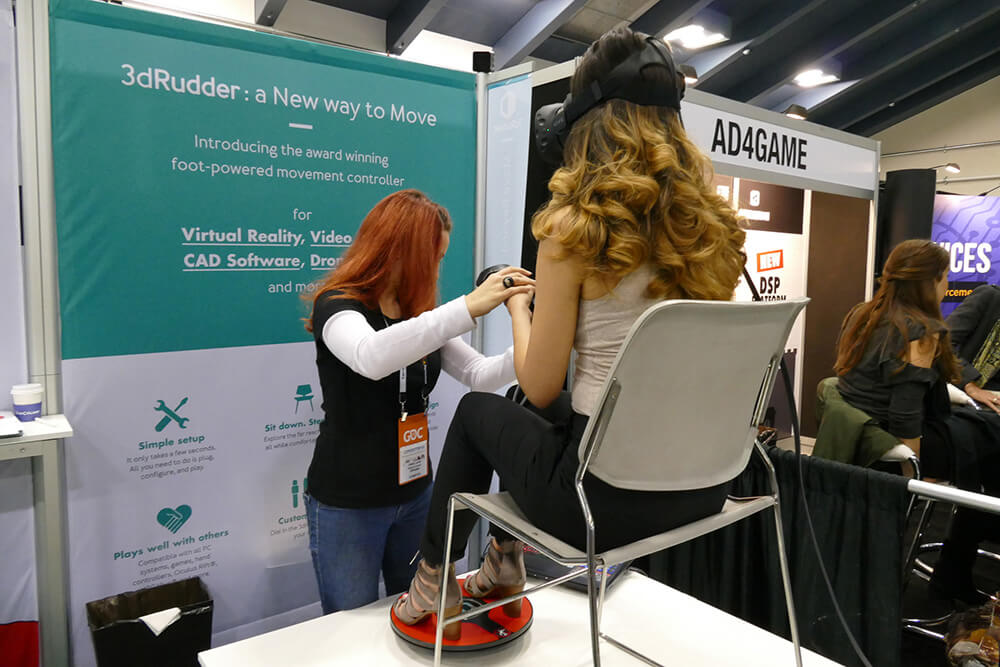

その他、会場で目を引いたVR関連デバイスをまとめて紹介しておこう。ひとつはTACTICAL HAPTICSのForceフィードバック入力デバイスで、まだプロトタイプの段階の製品だ。既存のものとは異なり、バイブレーションではなく3軸の方向に回転駆動してプレイヤーの手のひらに感覚を伝える。もう一つの入力デバイスは『3dRudder』というフットコントローラで、ドライブやサーフゲームなどの入力にフィットする。すでに本製品はリリースされており、日本でも入手可能だ。現状はフォースフィードバック機能を持たないが、すでに次世代の製品の開発に着手しており、フォースフィードバックを盛り込む予定とのこと。最後は、OptiTrackで、本年は例年のモーキャプではなく、VRを活用してチームの銃撃をトレーニングする環境を提案していたのが目新しかった。

GDC2017は、初めてVRDCが併設され、VR元年の幕開け直前であった昨年のDGC 2016と比較して、VR関連のEXPO出展はややトーンダウンして、会場の雰囲気は、それ以前のGDCに近くなったように感じられた。開発用や業務用、大型アトラクション用といった、人目を引く有象無象の入出力デバイスの出展が随分減ったからだろう。かといって、それは「VR熱が冷めた」ということではない。現実に第1世代VR HMD製品がリリースされ、それらを前提に制作されているVRゲームや360度映像の妥当な造りが類型化されたため、以前にも増してコンテンツを支えるツールやゲームエンジン、ミドルウェアに対するプロダクションの要求も、より現実的でより実践的なものに集約されている。目新しいものこそなかったが、こうしたVRコンテンツからの要求を貪欲に取り込み、地に足を付けて正当に進化を続けている様子が確認できたのは、GDC 2017の大きな収穫であった。