2019年8月6日(火)から10日(金)にかけて、立命館大学衣笠キャンパスでゲーム研究の国際会議「DiGRA 2019」が開催された。ここでは数あるセッションの中から、教育やCGに関するものを抜粋して報告する。

TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

DiGRA 2007から12年ぶりとなる日本開催

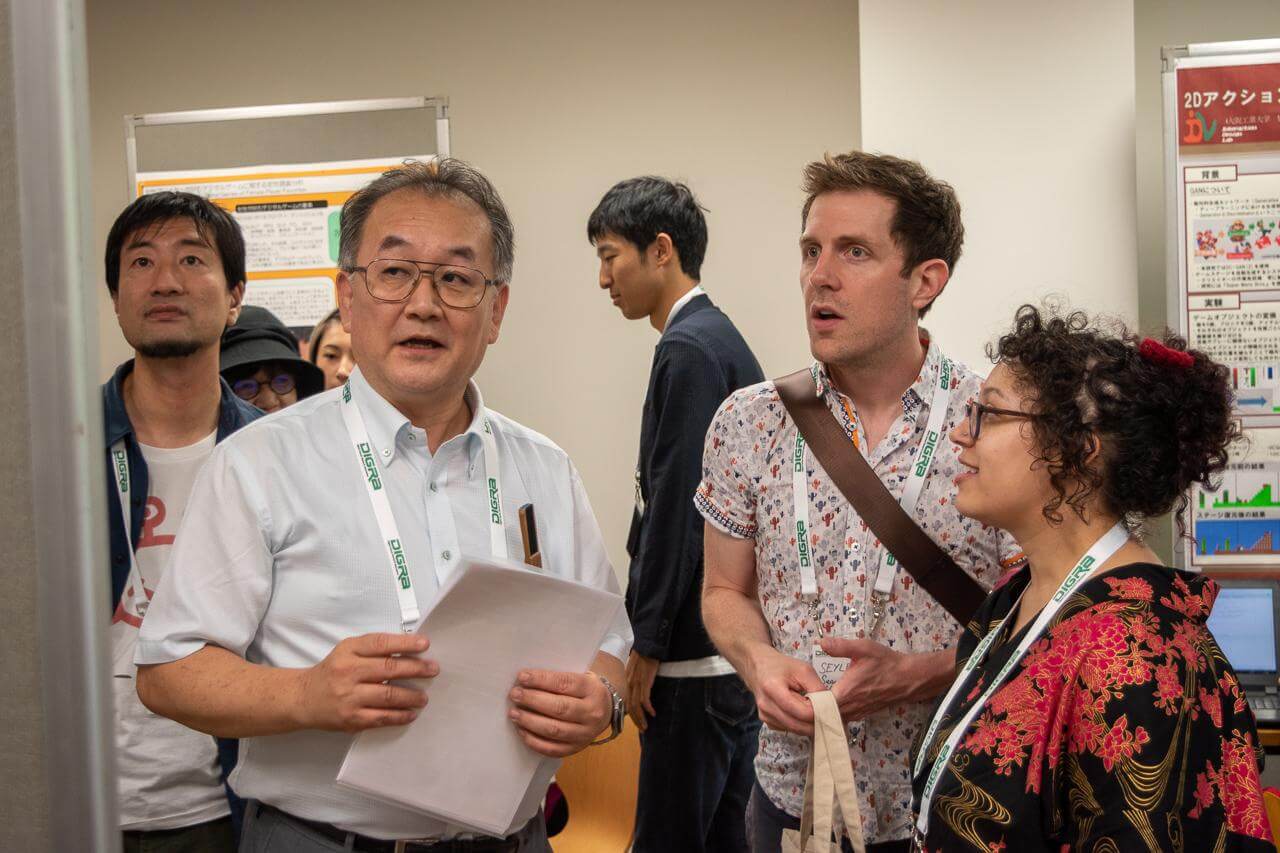

8月6日(火)から10日(金)にかけて、立命館衣笠キャンパス(京都府京都市)でゲーム研究の国際学会「DiGRA(=Digital Games Research Association)2019」が開催され、国内外から過去最大級となる約400名の研究者や学生が参加した。DiGRAは2003年にフィンランドで設立され、日本で国際学会が開催されるのは2007年の東京大学に続いて12年ぶり2回目となる。大会テーマは「ゲーム、プレイ、そして台頭するルド・ミックス(※)」で、活発な研究発表が行われた。

※ルド・ミックス:ゲームを中心としたメディアミックスが広がりつつある昨今の状況を反映して考案された造語

CGがアートとサイエンスをベースに発展してきたように、ゲームもまた、様々な要素を兼ね備える、学際的なコンテンツだ。その一方でゲームを学術的に研究しようとする試みは歴史が浅く、2000年代に入って欧米を中心に、徐々に盛り上がりを見せ始めた。DiGRAはそうした学会の1つで、各国・地域で支部をもち、欧州から北米、アジアへと、世界的な広がりを見せている。日本でも2006年にDiGRA JAPANが設立され、ゲーム研究を牽引してきた。

DiGRAの特徴の1つに、人文科学・社会科学系の研究が中心になっている点がある。ゲームの定義、批評、アーカイブ、ビジネス、教育、ユーザーコミュニティの研究などだ。基調講演では著名研究者が数多く登壇し、分野全体の方向を指し示すダイナミックな議論が行われる。今回も作家の大塚英志氏(国際日本文化研究センター)、eSports研究の第一人者であるT.L.Taylor氏(ブランダイス大学)、そしてゲーム開発者の水口哲也氏(エンハンス/慶應義塾大学)が登壇し、注目を集めた。

4K/8K映像の次に来るメディア体験とは何か

水口氏の講演タイトル「The Future of Ludo-Mix」は、今大会のテーマを多分に意識したものだ。メディアミックスは世界観を共有する複数のメディアで様々なコンテンツが同時多発的に展開していくビジネス形態をさす。これに対して水口氏は、様々なメディアに分割されて流通してきたコンテンツが、技術の進歩によって再び融合し、新しいメディア体験に昇華するというビジョンを提示した。キーワードとなるのが「共感覚(シナスタジア)」だ。

水口氏(右端)の基調講演の模様

水口氏のキャリアは1990年にセガ・エンタープライゼス(当時)入社からスタートした。初めてのプロジェクトは携帯ゲーム機のゲームギアを2台使用し、発泡スチロールとハーフミラーで筐体を作ったAR(拡張現実)ゲーム機のプロトタイプ(1991)だった。誰から頼まれたわけでもなく、内なるビジョンに突き動かされるように開発したが、プロジェクトが承認されることはなかった。時代が早すぎたことを悟った水口氏は、そこから実務を通して少しずつ自分の理想を追い求めていく。

業務用ゲームでは実際のラリーカーをベースに、シミュレータ感覚で操る『セガラリーチャンピオンシップ』(1994)など、数々のレースゲームをプロデュース。家庭用タイトルの開発に移ると、ミュージカルとゲームを融合させた『スペースチャンネル5』(1999)や、ビジュアルとサウンドをリミックスさせた『Rez』(2001)、セガ退社後はPSPの「インタラクティブ・ウォークマン」というキーワードに触発され、音楽とじゃれあうことを目的としたパズルゲーム『ルミネス』(2003)などを発表した。

こうした経歴からもわかるとおり、水口氏は入社時点から視覚・聴覚・触覚など、様々な認知情報を再統合し、新たな体験をつくり出すことを目的にゲームを開発してきた。しかし、どこまでつくり込んでもモニタという四角い枠は超えられなかった。モーションセンサのKinectを用いた、両手を動かしてプレイする3Dシューティング『Child of Eden』(2011)も同様だ。しかし、その過程で技術が追いつき、VRブームが到来。そこから水を得た魚のように本分野に注力していく。

VRゲーム第1弾となった『Rez Infinite』(2016)は、『Rez』開発時点から思い描いていた「モニタの枠を超える」ことを実現し、世界的に高い評価を得た。第2弾の『テトリス・エフェクト』(2017)は、パズルゲーム『テトリス』を無数のパーティクルで演出し、プレイした人を泣かせるほどの根源的な感動を提供できたという。近年では大谷石地下採掘場跡(栃木県宇都宮市)の巨大な石の空間に、プロジェクションマッピングで巨大な鯨を浮かべる『Synesthesia Whale』(2018)など、その活動はインタラクティブアートにまで広がっている。

『テトリス・エフェクト』 ローンチトレーラー

そんな水口氏が思い描く未来のゲームとは、文学・映像・音楽など、これまで様々なメディアに分かれて提供されてきたコンテンツが、高解像度な映像をもとに再融合し、共感覚的な体験をもたらすというものだ。水口氏は、19世紀の画家カンディンスキーがすでにそうしたテーマを掲げて創作活動を行なっていたことを紹介。AR/MRグラスをはじめとしたデバイスの進化という追い風もあり、ゲーム開発は活版印刷を超える新たな変革期に入りつつあると締めくくった。

本講演のポイントは約30年前から水口氏が、漠然とではありながらもVR/AR/XR時代の到来を予見し、そこに向けてひとつずつゲームを発表し続けてきた点だ。4K/8K時代の、その先にある映像コンテンツのあり方についてビジョンを示した点でも、傾聴に値するだろう。一方で今、同じように30年先のメディア体験について発想を広げ、作品制作や研究を進めている人物が、どれだけいるだろうか。水口氏の講演は若手クリエイターや研究者に対して大きな刺激を与えたように感じられた。

南半球の中学校でイヌピアットの文化をゲームで学ぶ

アレックス・ビカルジャ氏

セッションの中にはゲームを用いた授業づくりに関する口頭発表もあった。中でも興味深かったのが、「Negotiating Pedagogy and Play in the Games-as-text English classroom」だ。発表者は豪メルボルン大学のアレックス・ビカルジャ氏で、発表内容は「英語の授業でゲームを活用することで、どのような効果が見られたか」というものだ。授業はオーストラリアの中学校で行われており、日本でいうなら「国語の授業でゲームを活用した」という内容に近い。

研究で用いられたゲームは、イヌピアット(米アラスカ州の先住民族で、エスキモーに属する)の伝承をモチーフとしたパズルアクションゲーム『Never Alone (Kisima Ingitchuna)』だ。プレイヤーは少女と北極ギツネを操作しながら、様々なパズルを解き明かし、村を襲った記録的な寒波の謎を解き明かしていく。ゲームだけでなく、イヌピアットの文化に関する資料や、現代に生きるイヌピアットのインタビュー映像なども収録されており、立体的な学びができる。

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

ゲーム中に収録されたイヌピアットのインタビュー映像

本研究では中学校2校の協力のもと、先住民族の文化について学ぶ8週間の連続授業で採り入れられ、13歳から14歳の中学生300名と教師15名が参加した。授業の進め方は各教師に委ねられ、ある教室ではイヌピアットのビデオを見せたり、文化について議論させたりした上で、授業の最後に少しずつゲームを進めていった。生徒たちに互いに協力させながら(本作は1人または2人でプレイできる)、自由にゲームを遊ばせる教室もあった。教師の反応も概ね好評で、生徒の関心度も高かったという。

南半球にあるメルボルンはアラスカと季節が逆な上に、温暖な気候として知られ、都市部では降雪量も少ない。そのため雪や氷、そして飢えが身近にあるイヌピアットの暮らしや彼らの文化を、教科書を中心とした授業で理解するのは限界がある。一方でアニミズムに裏打ちされたイヌピアットの宗教観は、オーストラリアの先住民であるアボリジニと共通項がみられる。こうした中、本研究はゲームのインタラクティブ性が教育現場で上手く活用された事例だと言えるだろう。

[[SplitPage]]先住民族の文化をテーマとしたゲームジャム

アンナカイサ・クルティマ氏(左)とアウティ・ライティ氏(右)

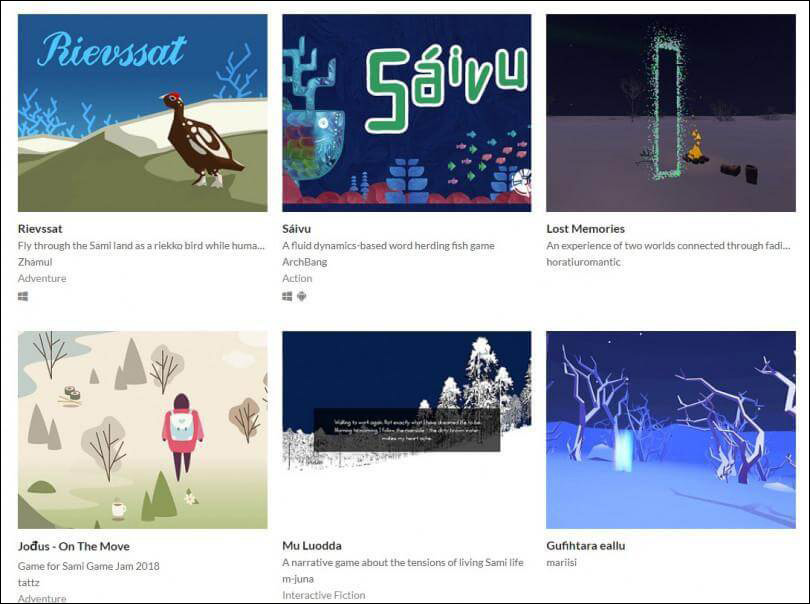

先住民族の文化をゲームで学ぶという点では、また別のユニークな発表がみられた。スカンジナビア半島北部の先住民族、サーミ人の文化をテーマとした「サーミゲームジャム」に関する開催報告「Sami Game Jam - Learning, Exploring, Reflecting and Sharing Indigenous Culture through Game Jamming」だ。ゲームジャムの主催者であるアンナカイサ・クルティマ氏(アールト大学)とアウティ・ライティ氏(ラップランド大学)が発表した。

サーミ人はもともとトナカイの遊牧や狩猟などで生計を立ててきた民族だ。しかし近代国家が成立していくなか、ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・ロシアの国境線が複雑に混じり合う地域に居住してきた関係で、様々な差別や偏見に遭ってきた。日本でいえばアイヌ民族が置かれている立場に近しいといえるだろう。その社会的地位は1992年にフィンランドで施行された「サーミ言語法」と「サーミ人本草案」で規定されているが、十分とは言えないのが現実だ(※Wikipediaより)。

にもかかわらず、本ゲームジャムが企画されたのは主催者2人のルーツがサーミ人であることが大きかった。もっとも、サーミ人の文化をテーマとしたゲームジャムを開催することは、大学の研究の一環といえども、なかなかにセンシティブな面があったという。しかしライティ氏が市の職員を兼務していたこともあり、2018年2月21日から25日までフィンランドのウツヨキ市で開催にこぎつけた。マイナス38度の極寒の地で、学生やプロのゲーム開発者44人が参加し、6本のゲームが完成した。

前述の通り本ゲームジャムの目的は、ゲーム開発を通してサーミ人の文化について学び、ゲームという表現形式を通して、広く一般に発信することにあった。そのため事前に文化や伝承などのリサーチが主催者側で行われ、それに基づき12種類のテーマが決められた。その上で各チームに対して、少なくとも2種類のテーマを内包したゲームを開発することが求められたのだ。こうした立て付けにより、完成したゲームは多彩な社会批評性を内包するものになった。

テーマ一覧

01.自分たちの土地をさすらう旅人

02.国境を越える人々

03.互いに影響しあい、創り上げられていく物語

04.八つの季節で生きる人々

05.持続するステレオタイプ

06.サーミの土地の外で生きる

07.最も北にあるもの

08.1つの国家、多数の言語

09.民族が抱えるストレス

10.活動と芸術

11.サーミ人の未来

12.失われた記憶

通常のゲームジャムではシンプルなテーマに沿ってチームが自由にアイデアを出し合い、ゲームをつくり上げていく。しかし、本ゲームジャムでは事前に時間を取って、各テーマの説明が行われた。「民族が抱えるストレス」では、サーミ人の文化・言語・伝統が失われつつある中、サーミ人として生まれた子どもが全て、この伝統を受け継ぐ社会的な責務を負わされる現実がある、などだ。完成作品はこちらからダウンロードしてプレイできる。

人間による開発が進み、土地が徐々に奪われていく中、雷鳥となって大空を飛び回り、獲物を見つけて狩りをしていくフライトアクション『Rievssat』

サーミ人の民族衣装に身をまとった少女時代の写真を紹介するアンナカイサ・クルティマ氏

ボードゲームで子どもをオンライン上の性的トラブルから守る

ウルフ・ウィルヘルムソン氏

スマートフォンが若年層に普及する中で、子供たちがオンライン上での接触をきっかけに、性的被害に巻き込まれる件数が世界的な社会問題になっている。こうした中、チャット上での振る舞い方について、ボードゲームを遊んで子供たちに学んでもらおうとする取り組みの発表もみられた。ウルフ・ウィルヘルムソン氏(シャブデ大学)らによる研究「Can you send a photo? / A game-based approach for increasing young children's online risk awareness to prevent sexual grooming」だ。

本研究のために制作された『Parkgömmet』は、8歳から10歳の子どもを対象としたARボードゲームだ。プレイヤーは双六の要領で盤面を回りながら、ARマップ上に隠された宝物を探していく。鍵を握るのがタブレットで、盤面にかざすと3DCGの映像が表示され、宝物を探せるしくみだ。

また、ゲームを進める過程で画面上のキャラクターがチャット形式で話しかけてくることもある。申し出に応じて適切な写真を撮影して送るとヒントがもらえるが、ときにはマイナスに働くこともある。実際にスマートフォンで写真を撮影し、チャットツールで送信する行為が勝敗の鍵を握っているのだ。

『Parkgömmet』スクリーンショット

本作はスウェーデンのシャブデ大学と非営利文化財団のChange Attitude、そして地元ゲーム会社のIUS Innovatuonによる産学連携によって開発された。ゲームデザインのベースになったのが、子どもの性的虐待に関するチャットログの調査研究だ。被害者の多くは現実世界で生きづらさなどを抱えており、ネット上に居場所を求めがちだ。犯罪者はこうした子どもたちにSMSメッセンジャーで接触し、言葉巧みに手なずけていく。こうして信頼感を勝ち得た後に、リアルで会う行為をくり返しながら、次第に絡め取っていくというわけだ。

研究チームは捜査機関から提供を受けた12,000ページにも及ぶチャットデータを分析。その結果、犯罪者が良く使用するキーワード「Can you send a photo?」を発見した。ネット上で他人とチャットをする中で、このフレーズが出たら要注意。「その意味を楽しみながら考えさせる」ことが重要で、本ゲームの開発につながったというわけだ。タブレットやAR機能をゲームに盛り込むのも、「写真を実際に撮って送る」ことを体験させる上で必須だったという。

ゲームはこれまで7歳から12歳までの小学生70名(男子38名、女子32名)が15組に分かれてプレイし、おおむね好評を得た。またプレイ後の感想では、「普段何気なく行なっているオンライン上での振る舞いについて、考えを巡らせるようになった」という内容もあったという。研究は今後も継続される予定で、ウィルヘルムソン氏は「本作がスマートフォンを巡るリスク喚起について、家族で話し合うためのきっかけづくりになれば良い」とまとめた。

人文学系・社会学系に関する研究の層のちがい

会期中の8月6日にはDiGRA JAPANによる夏期研究大会も開催された。DiGRA 2019内の日本語ワークショップという位置づけで、企画セッション6本とインタラクティブ(ポスター)発表が11本行われた。『ゼビウス』『ドルアーガの塔』などで知られる遠藤雅伸氏(東京工芸大学)がポスターで「ゲーム道:日本ゲーム文化を理解するゲーム学の手がかり」を発表するなど、日本から海外の研究者に対して情報発信を行おうとする姿勢がみられた。

ポスター発表を行う遠藤雅伸氏(前列左)

また、日本人の参加者から国内外の研究内容について、傾向のちがいを指摘する声も聞かれた。「海外の研究は概論的・抽象的な議論が多く、開発実務に役立つものが少なかった」などは、そのひとつだ(DiGRA 2019ではインタラクティブ発表もなかった)。もっともこれは、DiGRAにおける人文学系・社会学系の研究の広がりや研究者の厚みが、日本人参加者の想像以上だったと捉えるべきだろう。そうした研究事例が知りたければ、世界には他に様々な学会が存在するからだ。

東京大学で開催されたDiGRA 2007は、日本で開催された世界初の本格的なゲーム研究に関する国際学会で、文字通り日本のゲーム研究が世界に触れた瞬間だった。そこから下ってDiGRA 2019は、この12年間で蓄積された日本のゲーム研究の個性や独自性が、世界のゲーム研究シーンでどこに位置するのか、再確認する大会となったといえる。DiGRAに限らず、この12年間における業界の変化には、非常に大きなものがある。12年後のゲーム研究がどのようになっているか、今から楽しみだ。

DiGRA 2020はフィンランドのタンペレ大学で2020年6月2日から6日まで「Play Everywhere」をテーマに開催される。