児童文学の名作が、30年の時を経てフルCGアニメ映画として映像化。人間とは異なる瞳孔や毛並みなど、「猫の表現」をとことんまで突き詰めたOLM Digitalの技術力の一端を紹介しよう。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 217(2016年9月号)からの転載となります

TEXT_遊佐怜子(FLAME)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

『ルドルフとイッパイアッテナ』

全国東宝系にて絶賛公開中!(3D/2D同時上映)

監督:湯山邦彦・榊原幹典

配給:東宝

制作プロダクション:Sprite Animation Studios/OLM/OLM Digital

rudolf-ippaiattena.com

©2016「ルドルフとイッパイアッテナ」製作委員会

OLMデジタルが挑んだ「野良猫の生活」の表現

8月6日(土)より絶賛公開中の映画『ルドルフとイッパイアッテナ』。原作は、斉藤 洋によって書かれた児童文学作品だ。1986年度の講談社児童文学新人賞受賞作で、青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選ばれていたこともあり、このタイトルに懐かしさを感じる方も多いのではないかと思う。

-

-

写真左から ライティング&コンポジットスーパーバイザー:堀井龍哉氏、シェーダ開発:大垣真二氏、キャラクターリード:谷口智慧氏 以上、株式会社オー・エル・エム・デジタル

olm.co.jp

ネタバレにならないよう簡単に紹介すると、この物語では、岐阜から長距離トラックの荷物に紛れて東京に来てしまった飼い猫「ルドルフ」と東京で知り合ったボス猫「イッパイアッテナ」の交流が描かれていく。イッパイアッテナがルドルフに語る教訓は大人でも考えさせられてしまうような内容が多く、様々な世代の人に長く読まれ、愛されている、非常に人気の高い作品でもある。

その名作を、フル3DCGアニメとして豊かな質感たっぷりに映像化したものが、本作『ルドルフとイッパイアッテナ』である。ストーリーは2作目の内容も含んでいるため、1作目しか知らなかった読者も、最後まで楽しんで鑑賞することができるのではないだろうか。

本作は野良猫の生活を描いたものであるため、映像としては猫の毛並みを含めた自然物に近い表現を要求されるシーンが多い。また、それらをほどよくデフォルメした上で画をつくり込まなければならないため、技術力と共に非常に高いセンスが求められる。

本メイキングでは、OLM Digitalがどのようにしてこのような難易度の高いタイトルの映像化に挑み、かつ見事に描ききることに成功したのかを紹介したい。また、絵をじっくり楽しみたい方は7月13日に講談社より出版された講談社アニメ絵本「ルドルフとイッパイアッテナ」を合わせてご覧になられるのもいいだろう。時間帯によって色を変える空や雲、煌めく水しぶきや陽に透ける毛の1本1本まで緻密に描き込まれている、美しい映画のショットが贅沢に散りばめられている。

Topic 1 猫のキャラクターモデリング

シルエットをつくってから毛を生やす新しいモデリングフロー

本作の制作において非常に大きかったのは、制作フロー全体にわたって見直しを図ったことだろう。モデリングに関しても、スカルプトによらない画期的なモデリング手法を用いたことが制作スピードの底上げにつながっている。これは本作のためにゼロから作り上げたフローではなく、その前のプロジェクトから検討を重ねられ、積み上げられたものなのだそうだ。

今回は猫である主人公ルドルフを含め、3DCGで描くには難易度の高い質感を備えたキャラクターやオブジェクトが多く登場する。その中でも、特に長い毛足をもつキャラクターに関しては、データとしても重くなるため、調整やテストレンダリングにも時間がかかってしまう。クオリティを担保するためにも、その試行錯誤の時間をいかに短縮できるかが大きな課題であった。

まず毛の表情を様々に描き分ける必要があったため、その指針として、イメージイラストに寄せた、毛が生えた状態のおおまかな形状がわかるようなベースモデルを作成した。それを基に毛がない状態のスリムモデルを作成し、その上にFurのガイドを作成、毛の密度などや長さなどを調整し、本作で使用したキャラクターモデルが出来上がった。「ベースモデルがあることで、スタッフ間でのイメージの共有もスムーズにできました」と語るのは、キャラクターリードを務めた谷口智慧氏。 Furのガイドは、キャラクターごとに独自のパーツ分けを行い、それぞれ特徴的な毛並みを表現しやすいように考慮されている。また、このガイドはそのままシミュレーションにも使用されている。Furの作成にはオートデスクが提供するジオメトリインスタンサ、XGenが使用された。比較的新しいツールでもあるため情報も少なく、イメージ通りの表現がつくれそうだという確信が得られるようになるまで約2ヶ月もの期間を試作に費やしたという。仕様の策定は谷口氏が担当した。

モデル自体は、修正まで含めると制作に約1年かかっているそうで、非常に丁寧につくられている。従来の日本のCGアニメでは難しかった、ルドルフたちのリアルでありながらほどよくコミカルな動きと、その映像に説得力をもたせるリッチな質感は、ぜひ劇場の大画面で、その目で確かめてみてほしい。

モデリングの工程

-

Furのガイドを作成。イッパイアッテナの場合で大体2,500本ほど使用している。ガイドを1本動かすたびに全体とのバランスをとる必要があり、調整が大変シビアなものとなった。後にシミュレーションにも使用された

-

Furを適用しただけのモデル

毛並みを自然に調整したモデル

シェーダを適用し、色を乗せた完成モデル

Furガイドのパーツ分け

ペイントによる毛の調整

XGenは、デザイナーによる直感的な操作で、毛のボリュームや向きを任意で整えることができる

上段は調整前の状態、ペイントするようにカーソルを動かすことで、下段のように毛並みが整えられていく。新しいソフトのため不安定な部分も多く、ソフト提供元のボーンデジタルに技術協力を仰いだ。安定して使えるようになるまで半年かかったそうだが、その成果はぜひ劇場で確認してほしい

「野良猫感」の表現

監督のオーダーに応え、ボス猫イッパイアッテナの毛並みは野良猫風にラフに調整された

次ページ:

Topic 2 自社開発シェーダによる幅広い質感表現

Topic 2 自社開発シェーダによる幅広い質感表現

デザイナーの使い勝手を考えた高機能シェーダ

レンダリングには当初mental rayが想定されていたが、ライティング・コンポジット側からの要望で、Arnoldを新規に導入した。その結果、標準シェーダでは対応できないことがあるなど問題が起こったため、オリジナルシェーダ群が開発されることとなった。

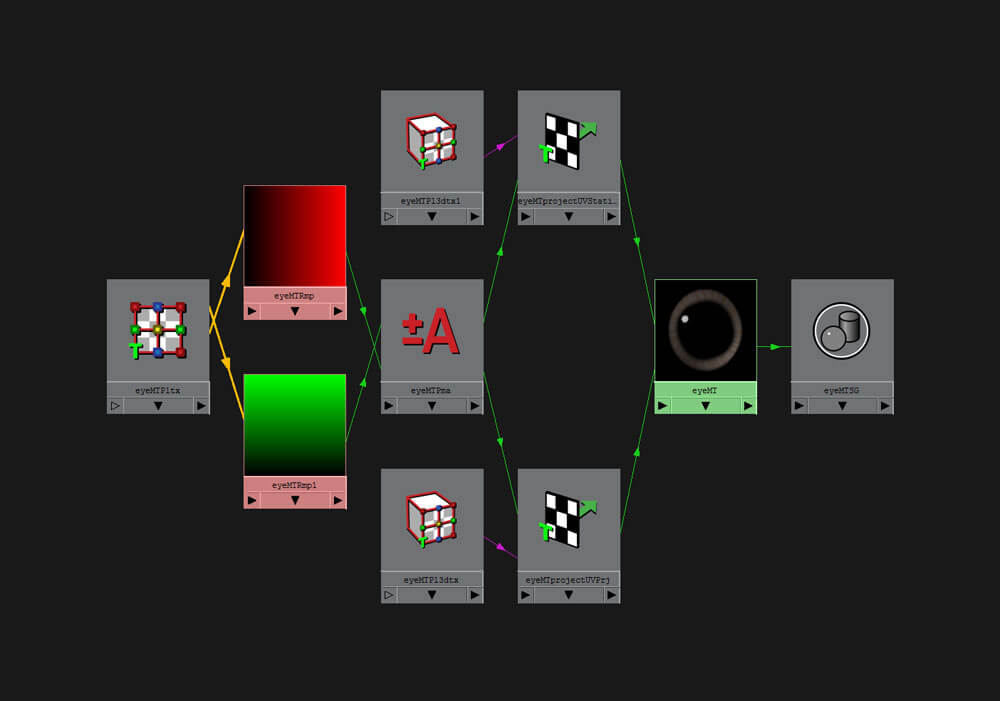

本作では、使用されたシェーダのうち約90%以上が自社で開発されたものである。担当した大垣真二氏は、約1年の時間をかけて、たったひとりで開発にあたった。当初は全て物理ベースレンダリングで進めることが検討されていたが、後にキャラクターの表現力を増すために、瞳にキャッチライトを加える、虹彩をぼかすなど、アニメテイストに寄せるような工夫がなされた。特に、猫独特の尖った虹彩の表現が自由にできるよう工夫されたEyeシェーダ(olmEye)は、その後も汎用的に使用できるよう、デザイナーの意見を採り入れながら改良を重ねた。これまで使用していた複雑なシェーダネットワークを駆使したものは動作が重かったため、パッケージ化することで高速化を図ったという。

そのほか、毛の根元から毛先までのパラメータを制御するolmRoot2Tipシェーダも開発された。毛のシェーディングモデルは2011年に発表されたWeta Digitalのモデルを実装したものであるが、olmRoot2Tipと組み合わせることで少ないパラメータながら毛先だけ傷んだような質感を作り出すことができるなど、幅広い表現が可能になっている。

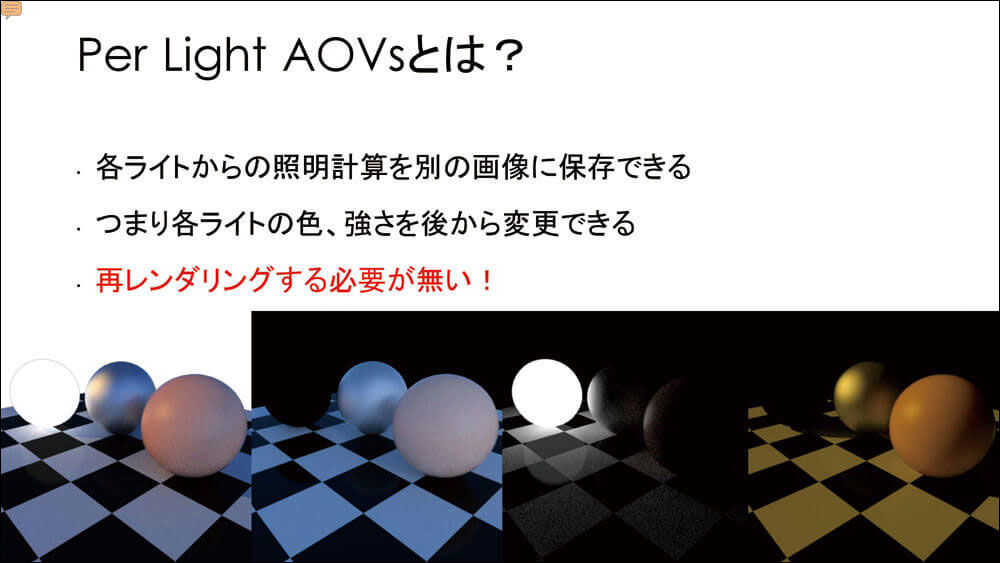

全てのサーフェスシェーダには、コンポジットの手間を軽減させるために、Per Light AOVsが実装されている。詳しくはライティング&コンポジットの項で後述するが、これを使用することで各ライトからの照明計算が別々の画像として保存可能となる。各ライトの色、強さを後から変更することができるため、再レンダリングの手間を大幅に削減することができ、制作時間の短縮に大きく貢献した。

olmEyeシェーダ

キャッチライトとコースティクス(集光模様)。キャッチライトも、テクスチャを使用して任意の形状をとらせることができる

パラメータを調整することで、これ以上の瞳のパターンを作成することが可能である

中でも注目してほしいのが「Catness(猫らしさ)」パラメータだ。どれだけ瞳孔が猫らしく尖っているかを表現する

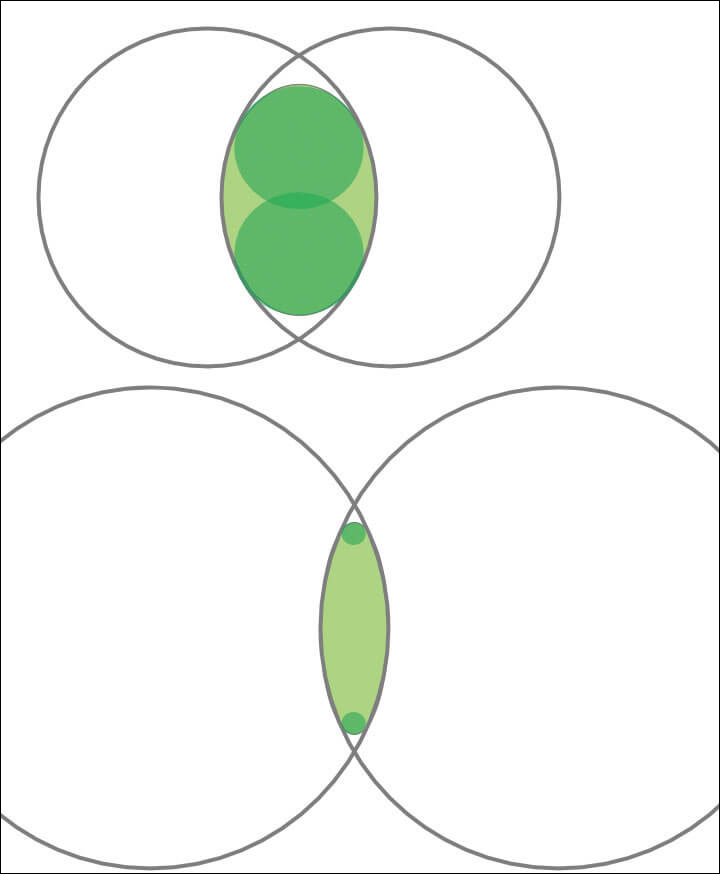

描画は2種類の円を用いて行われた。瞳孔に相当する楕円の細さ(短軸の長さ)を大きな2つの円を使って定義し、さらにその端の尖り具合を、先ほどの2つの円が重なる内側に、さらに接する2つの円を置くことで描画している。円のみで構成されているため、外側はシームレスに繋がって見える

また、このシェーダでは、シェーダネットワークも従来のものと比べ、ここまでシンプルにできる

毛の傷みを表現するolmRoot2Tipシェーダ

olmWaveシェーダによる水の表現

このような水の表現も新たに作成したシェーダで行なっている。波の描画には、海洋工学などの論文も参考にしている

[[SplitPage]]Topic 3 ライティング&コンポジット

ArnoldとPer Light AOVsにより思い通りの"自然な画"を演出

「舞台が日常なので、違和感なく表現するためには、まずレンダラに素直な画を出させる必要があると考えました」と語るのは、ライティング&コンポジットのスーパーバイザーを務めた堀井龍哉氏。人の手が入りすぎると不自然さが出るため、まずはコンポツリーを組み、フローもシンプルなものにした。ライティングもFurありきで行い、トータルで満足のいく画にするまで非常に苦労したという。

ツールの検討を行なった結果、他部署に働きかけ、プロジェクトにArnoldの導入を進めた。去年の6月くらいから転換をはじめ、2ヶ月で完全に乗り換えを完了した。Arnoldは、大きなデータを扱うことができ、かつ動作の安定性が高いレンダラだ。また、様々なログを取得することができるため、クラッシュした場合の問題の特定が容易という特徴がある。レンダリングにかかった時間は、短いもので1枚30分、長いもので2時間程度となっている。レンダリングそのものに関しては、ノイズの除去に苦労はしたが、それでもmental rayの使用時と比較して大幅に試行錯誤の回数を減らすことができたという。毛の質感を思い通りに表現できるようになるまで、モデル・レンダリング共に試作をくり返し時間がかかっていたため、全体的には一部背景のレンダリングを優先的に進めるなどの工夫も行なっている。

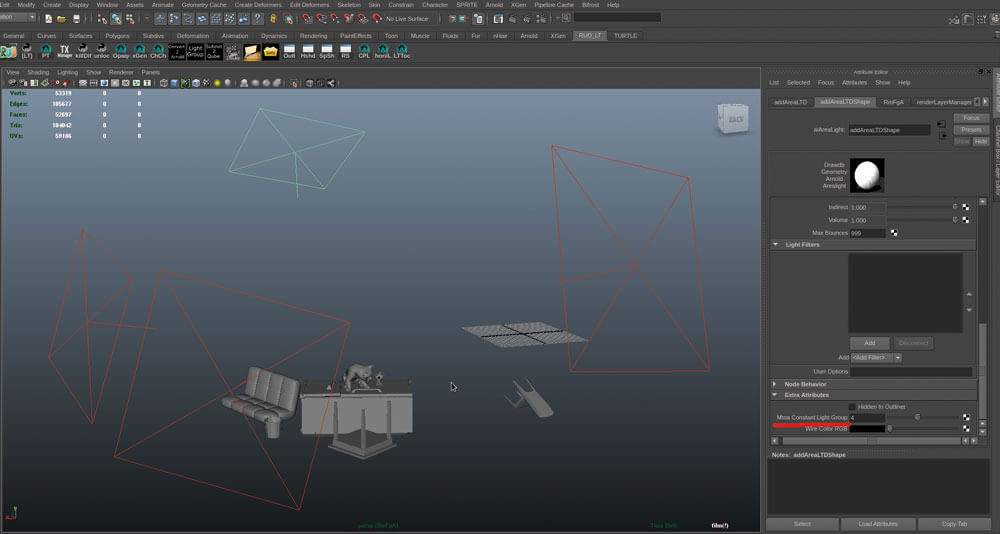

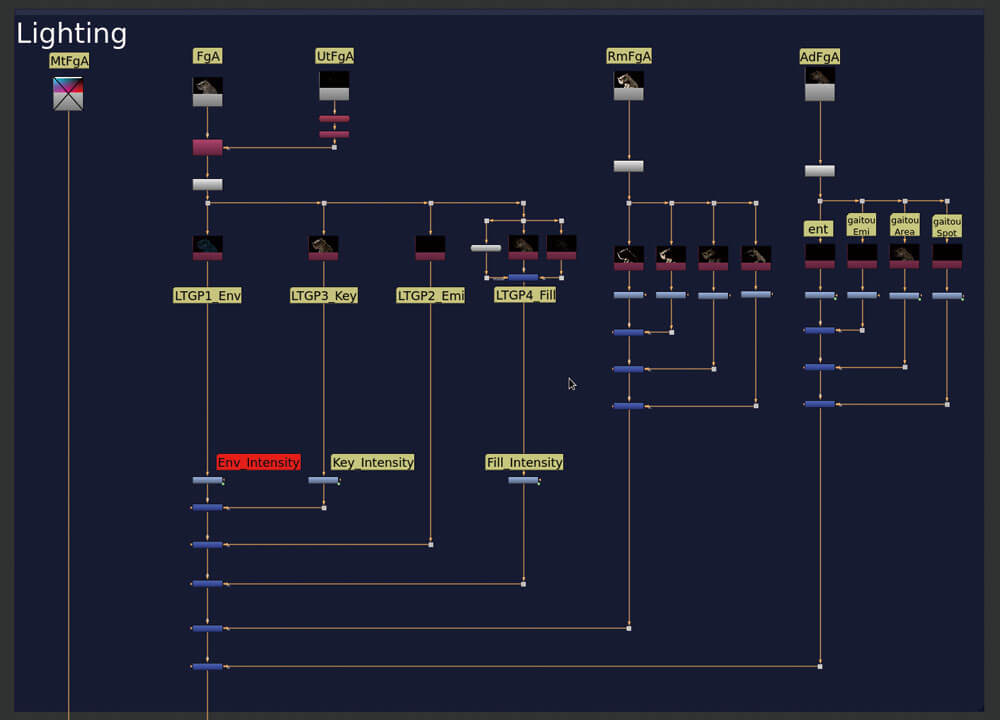

また、大垣氏に前述のPer Light AOVsを開発してもらったことで、ライトの管理が格段に楽になったという。「常にキャラクターの目にキャッチライトを当てたい」という監督のオーダーに応えるために、このシェーダに合わせてキャッチライトの場所を決め、いったん機械的に配置し、最終的な調整を手で行なったとのこと。

コンポジットにはNUKEが用いられた。フォトリアルで映像を作成するため、まずカメラの挙動を模したツリーを構築し、ショットで演出があれば都度調整を行うというかたちを採った。自然さを出すことに徹底的にこだわったため、演出をどこまで入れるかといったところには大変気を遣ったという。

特に見てほしいのは時間の移り変わりを表現した部分である。ルドルフがデビルと戦う明け方の光の演出や、ルドルフの最後の旅のシーンなど、キャラクターの心情にも寄り添いつつ細やかな感性で描かれる空気感の移り変わりが、実際にそのシーンに入り込んでしまったような感覚を視聴者に与えてくれるだろう。

Per Light AOVs

Per Light AOVsの解説スライド。各ライトからの照明計算を個別の画像に保存することで、各ライトの色や強さを再レンダリングの必要なく後から変更することが可能になるというもの。Mayaに戻る回数を減らし、コンポジットでフットワークよくライティング作業ができないかといったところから始まった

ライトにAOVを振ることで管理のしやすさを高めた。どのIDにどのライトを振るかあらかじめ決めておけば、コンポジットの手間を大きく減らすことができる。本作では1を空、2を発光体に固定した

夜のシーンでの活用例

実際に使用されたMayaのシーン

実際に使用されたコンポジットのツリー。すっきりと整理されている

光の演出が際立つ4シーン