読者諸氏の間でも、切実な問題と捉えている人、なんとなく縁遠く感じている人がいるであろう"著作権"。クリエイターである以上、プロアマを問わず切っても切れないものだが、その実態とは? 知的財産権を専門とする法律家に、そのポイントと著作権をとりまく最新事情を聞いた。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 243(2018年11月号)からの転載となります。

談・監修_照井 勝(青山綜合法律事務所)

文・構成_戸崎友莉

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

照井 勝/Masaru Terui

青山綜合法律事務所パートナー弁護士、一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師(エンタテインメント法)、弁護士知財ネットジャパンコンテンツ調査研究チーム座長、著作権法学会所属

aoyamalaw.com

<1>著作権侵害の決め手は、類似性と依拠

照井 勝弁護士(以下、照井):まず言えるのは、裁判所が認めている著作権侵害のハードルと、インターネット上で"パクり・盗作"と騒がれる感覚には、相当乖離があると思ってもらった方がいいと思います。例えば、元のイラストを見て、それを真似してパンフレットのイラストを描いた著者が訴えられた事件(※次ページ「広告イラストに対する著作権侵害差止等の請求が棄却された事例」参照)。被告は「あなたのキャラクターをパクりました」と謝罪のメールすら裁判の前に出しているのに、判決は「著作権侵害ではない」でした。裁判所として、著作権侵害に求めるのが「類似性」と「依拠」。そのイラストにアクセスして参考にしたという事実が「依拠」ですね。そして、この判例で裁判所が問題にしていたのが、具体的な表現法が似ているかどうか=「類似性」です。イラストという表現方法自体が抽象的なのだから、相当な類似性がある、要するにすごく細かい部分までかなり似ていないと、著作権侵害として認めないということになった事例なんです。著作権の世界では「抽象的なものを対象とするのであれば、ディテールまで同じものでないと、著作権侵害を認めない」というのが主流ですね。

――ではトレースなどをしてしまうと「ディテールまでまったく同じ」で著作権侵害になり得る、ということでしょうか?

照井:トレースには「八坂神社祇園祭ポスター事件」という有名な判例があります。京都の八坂神社で祇園祭をしている様子を、アマチュアの写真家が撮影し、その写真を写真集にして出版したところ、それを見た人が写真を参考にして水彩画を描き、それをポスターとして公表したんです。結果的に、裁判所は写真を水彩画としたそのポスターを著作権侵害と認めました。次に知っておくべきなのは、「廃墟写真事件」(※次ページ「廃墟写真の複製権・翻案権侵害が否決された事例」参照)です。日本各地にある廃墟に、有名な写真家が何年も通い詰めて廃墟写真集を発表しました。その後別のプロ写真家が、同じ廃墟に行って同じような場所や構図で撮影した写真集を出版した。それについて、裁判所は一審二審も「著作権侵害ではない」と判断したのです。

――「祇園祭ポスター事件」と、「廃墟写真事件」のちがいとは......?

照井:難しい話なんですけどね。建物は、特定の場所に存在し続けますよね? その写真を撮ることによって、最初に撮った人に写真の著作権が発生するとなると、もう建物写真自体が撮れなくなってしまうではないかという話なんです。その後、別の人が撮っても、同じような写真になる可能性が高い。最初に廃墟を探し出して撮影したという苦労に関しては、裁判所は基本的に法的問題として捉えません。建物を撮っただけで著作権侵害になってしまったら、誰も建物の写真を撮れなくなってしまう。裁判所はそうした考慮をふまえ、侵害じゃないと判決を下しているんです。「祇園祭ポスター事件」の方は、写真から水彩画にしているので、廃墟写真よりもさらに創作性が入っているはずです。つまり、完全なコピーではない。ですが、裁判所がそれを著作権侵害と判断しました。ただ、祇園祭ポスター事件があるから、現状「トレース自体がダメなのでは」という風潮になりがちですが、私はそれは誤りだと思います。例えば何かの外枠やシルエットなど、それだけをもってして著作権侵害だと言われたら、もう何も創作できなくなってしまいますよね。だから、くり返しますが「ディテールまで同じかどうか」が著作権侵害のひとつのポイントだと思います。祇園祭ポスター事件は細部までが同じだと認定されていますからね。以前に聞いた話では、世界的にも有名なあるアニメーション監督は、生物の図鑑などを見たら、とにかくそれを凝視して、本を閉じてから自分の作業スペースに戻り、絵を描くのだとか。本を横に置いておいて描くと、ただのコピーになってしまう。だから、頭に焼き付けてから描くわけです。そこにその人なりの創造性やテイストが加味される。

――テイストや創造性が加味されていれば、トレースとは判断されない場合もあるんですね。

照井:問題になるとすれば、見たものをそのまま使ってしまうことですね。これはインターネットがインフラ化したためだと思うのですが......現在ではインターネット上でアクセスした作品や写真をそのまま流用したり、作り直したりしやすくなってしまっていますよね。そういうコピー&ペーストなどの危険性をしっかり認識した上で、自分ならではの要素を加味することによって法的なリスクも回避できるし、自分なりの表現も追求できる。なので、クリエイターが目指すべき著作権侵害回避法はまずそこ――自分なりのテイストの追求だと思います。

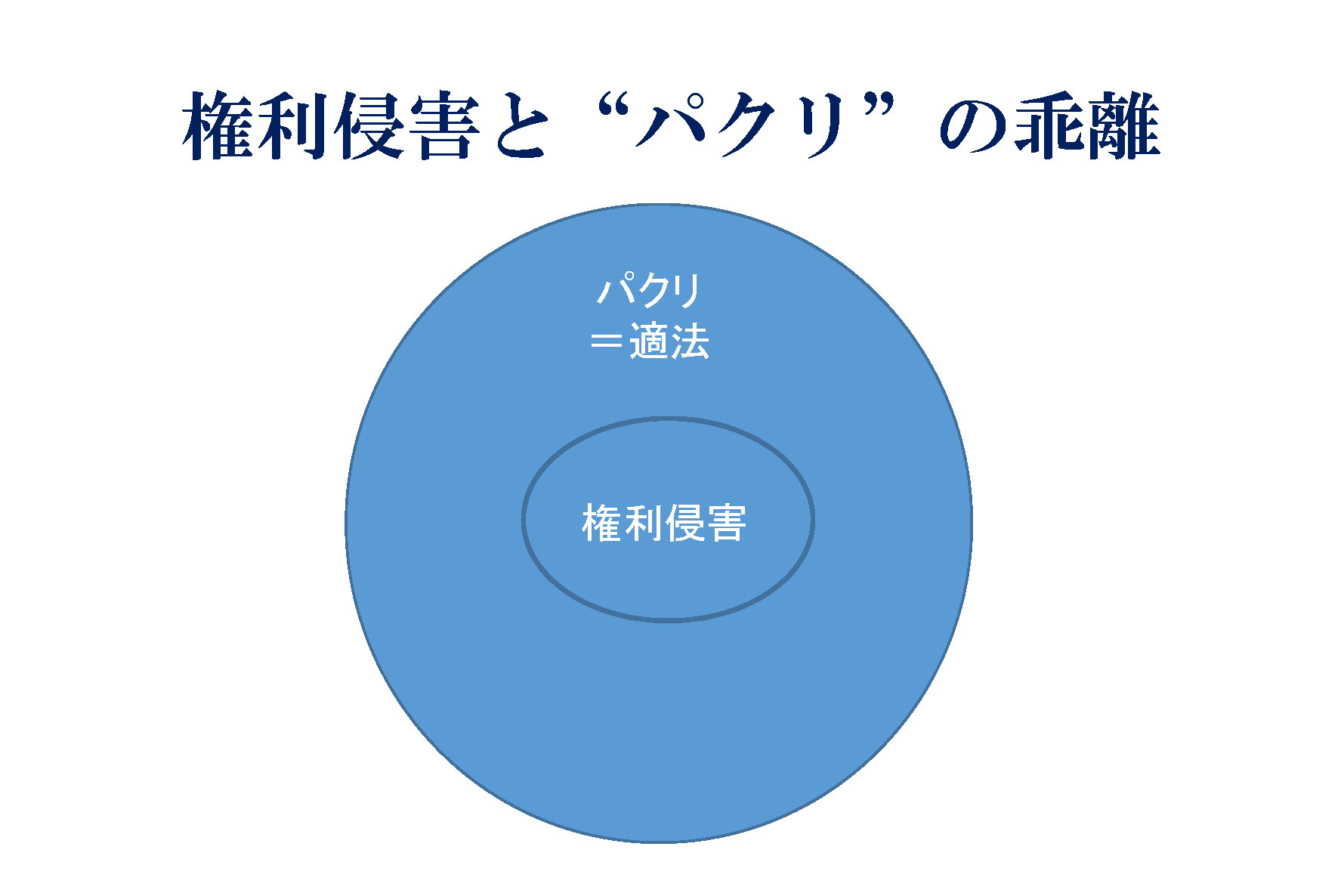

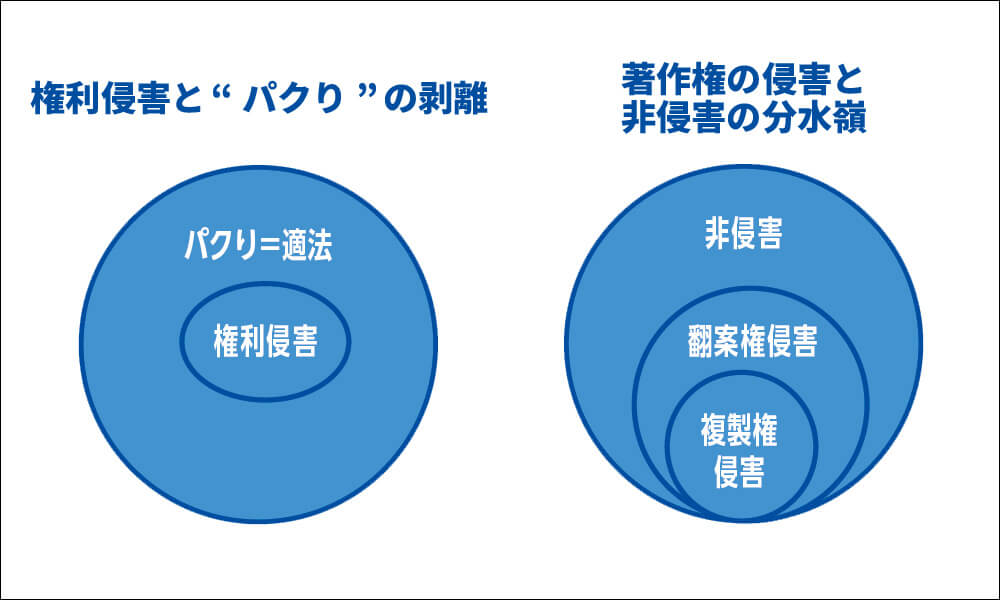

■倫理と法律がカバーする範疇

まず、いわゆる世間一般に"パクり"と言われて叩かれるような表現は、実は日本の著作権法では「著作権侵害」にはあたらないかもしれない。こう言うとビックリするだろうか? 権利侵害にはいくつかの要件があり、定められた要件を満たさなければ、一般的にはいわゆる"著作権侵害"とは認められない。では、"パクり"は何が問題なのか? これはあくまで倫理的な問題だと考える。自分の作品を勝手に改変されたり、望まぬかたちでパロディにされたり......それらのトラブルはあくまで"倫理的に問題のある行為"として認識されるべきことがらなのを、理解しておこう

■翻案と依拠(アクセス)について

著作権(財産権)は、11の権利から構成される。そのうちのひとつが「翻案権」というもの。翻案(ほんあん)とは、例えば有名な古典劇を現代劇としてリメイクするといった具合に、原作のストーリー等の本質は変えずに、新しい作品に仕上げることなどを意味する。翻案であるかは左表のプロセスに従って判断される。そして、左表中の「本質的特徴」については、右表のチェックリストに基づき判断が下される傾向にある

[[SplitPage]]<2>VRなど未成熟な領域こそ、契約書が欠かせない

――最近の著作権相談では、どのようなものが多いのですか?

照井:中国案件が急増していますね。中国は、国家戦略としてアニメ等のコンテンツ製作への投資に本当に積極的です。以前は、配信権を獲得するかたちでアニメ作品に関与することが多かったのですが、近頃は最初から出資するようになりました。そのため、中国企業とコンテンツビジネスを進める際の相談が増えています。あとは、VTuberに関する相談も増えました。こうした新しい分野に関する法律相談は、常にありますね。私の場合は、ハリウッド映画の契約締結案件なども受けることがあるのですが......これまでは主に実写化とアニメ化の2パターンでした。ですが、最近になって「3DCGは、実写とアニメのどちらなのか?」という議論が起きるようになりました。

――ハリウッド映画のVFX大作では、要素として実写よりも3DCGの方が多いものも増えましたね。

照井:少し前までは3DCGは自動的にアニメ、ということになっていた。それが、より精緻化されて3DCGが実写に近づいたことで「アニメのカテゴリのままで良いのか?」という議論が巻き起こっています。あくまでも個人的な予想ですが、これから映画化の権利は実写、アニメ、3DCGの3つに分かれる気がします。生身の人間と3DCGが共演するような作品も増えるはずなので、事はそう単純ではないかもしれませんけどね。

――3DCG創作を行う上で気をつけておきたいことはありますか?

照井:少し話が逸れるかもしれませんが、2Dのものを3Dにするという行為については、法律的には創作性を評価されないかもしれないということです。というのも、著作権が認められるためには"そこに創作性がある"と認められる必要があるのですが、著作権法上の創作性として"オリジナリティ"が重視される傾向は否めません。2Dを3Dに変えることは、識者からすると、多大な創作性が求められるという思いは理解できるのですが、その点を法廷で上手く説得できるのか......少なくとも現状では難しい気がします。

――日々、3DCGコンテンツの事例を取材している身としては複雑な思いです(苦笑)

照井:クリエイターの立場で考えないといけないのは、裁判所がどう判断するかわからない以上、自分たちが権利を確保するシステムをつくっていくことではないでしょうか。2Dを3Dにしていくのに、著作権は全て2D側に渡してしまうのか、3D側にきちんとお金が入るしくみをつくるのか。そうした取り決めを重ねていくことも大切だと思います。日本の法体系は、将来的な伸びしろを織り込んだ立法を原則として認めていません。つまり法律は、現状の後追いなんです。だからVRのような新しい分野こそ、「法律が守ってくれる」というようなマインドセットはいったん忘れて、自分たちで業界ルールをつくっていくべきだと思いますね。

――今後、インターネットの普及によって個人での発信も簡単になる一方、トラブルも増えてきますよね。これからのクリエイターは、自分たちの身をどう守っていけば良いのでしょうか?

照井:プロとして自分の創作活動によって生活の糧を得ているのであれば、自分の作品にどういった権利が発生するのか、また、どういった権利を主張できるのかはしっかり知っておくべきですよね。同様に、何かサービスを利用する場合も、その利用規約はしっかり読んでおいた方が良いにこしたことはありません。「著作者人格権の不行使に同意する」と書いてあったりする利用規約に、気軽に同意してしまわないように。個人であればあるほど、守ってくれる人も限られることでしょう。クリエイターたるもの創作行為に1分でも1秒でも多く時間を割きたいというのが本音だと思いますが、自分たちを守る作法を最低限は知っておくべきです。玉石混淆ではあるけれど、まずはインターネットで検索するだけでもそれなりの情報が見つかるはずなので。

――自分の著作物が著作権法でどういう扱いになるのかわからなかった場合は、どうすれば良いでしょうか? やはり、弁護士さんに相談するのが一番でしょうか?

照井:全国の弁護士会が実施する無料の相談会もありますが、知財専門の弁護士に応対してもらえるとはかぎらないので著作権法に関する具体的な相談であれば、例えば「弁護士知財ネット」(iplaw-net.com)を利用されるのも良いでしょう。1時間1万円くらいから相談に乗ってくれると思います。これも個人的な見解ですが、日本人はクリエイター志向で、プロデューサーをやろうとする人がまだ少ないと思います。ですが、ビジネスとして取り組むのであれば、数字に強い人とか法律的なことが得意な人も必要ですよね。豊潤に作品がある一方で、それを上手く活用するためのルールや人材の育成が今後さらに求められると思います。

――ちゃんとした知財的感覚を持ったエージェントや、プロデューサー的な人が増えていかないと、トラブルが増えていく一方である、と?

照井:現状としては、知り合いのクリエイター同士で「どうしてる?」といった情報交換に頼って対応される方が大半ではないでしょうか。それはつまり「実は赤信号なのに、よくわからずに渡ってしまっている」という危険と隣り合わせということです。そんなクリエイターたちの状況をしっかり把握できている法務や財務の専門家が増えるだけで、いろんなことが変わるんだろうなといつも思っています。もし裁判になった場合、最終的な拠り所はほとんど文書になります。要するに契約書なわけですが、逆に言えば契約書ほど自分の身を守るものはありません。3DCGのような現在も発展を続ける新しい分野におけるビジネスで、旧来型の"常識"的な考えを持ち込んでも、機能しない可能性が高い。そういうことすらも、契約書や権利書を作成することによって共通認識として確認していく、業界としてのルールをつくっていくことが必要な時代だと思います。二次元なり3DCGクリエイターなりモーションアクターなり、お互いがこれをルールにしようと思える部分を模索していくことが、これからの課題ではないでしょうか。

■広告イラストに対する著作権侵害差止等の請求が棄却された事例

大阪地方裁判所 第21民事部 平成21年3月26日判決言渡(平成19年(ワ)第7877号)

もともと不動産広告に掲載されていた左のイラストを見て、被告が描いたのが右のイラスト。右のイラストはパンフレットに掲載され、原告が「私のイラストと似ている」と訴えた。被告は事前に「あなたのキャラクターを真似して描きました」と謝罪のメールを送信しているが、判決は「著作権侵害ではない」であった。この場合は、"具体的な表現法が似ている"かどうかが争点だった。このイラストは"抽象的な部分が似ている"のであって、細かい部分がトレースされているわけではない、という判断によって裁判所は著作権侵害を認めなかった

■廃墟写真の複製権・翻案権侵害が否決された事例

知的財産高等裁判所 第2部 平成23年5月10日判決 平成23年(ネ)第10010号

廃墟を撮影し続けた写真家が廃墟写真集を発表した。その後、別のプロ写真家が、同じ廃墟の写真を撮って、同じように写真集にした。原告が訴えた結果、一審も二審も「著作権侵害ではない」という判決だった。建物写真の場合、同じところからほぼ同じ構図で撮れば、たいていは同じような写真になってしまう。建物自体は厳然としてそこにあるものであって、それを写した写真自体を著作権で保護してしまうと、後続の写真家が全て権利侵害となってしまう恐れがある。裁判所はそのような考慮の下、侵害ではないという判決を下したと考えられる