美術・建築に留まらず、様々な分野に影響をあたえたバウハウス。この100周年を記念して、日本とドイツの学生がバウハウスをテーマにゲーム開発を行う取り組みが行われた。10月18日(金)から20日(日)まで行われた展示会「プレイング・バウハウス」の模様をレポートする。

TEXT_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

東京工科大学とハルツ応用科技大学の国際コラボレーション

およそCGやデザインを生業にする人なら、一度は耳にしたことがあると思われる「バウハウス」。20世紀初頭にドイツのワイマール(後にデッサウ・ベルリンに移転)で設立された、美術と建築に関する教育機関だ。建築で主流だった華美な装飾を排し、合理性を追求するモダニズムの源流となった学校であり、モダンデザインの基礎を創り上げたことで知られている。ナチスの弾圧で1919年から1933年のわずか14年間しか開校しなかったにもかかわらず、今も様々な分野で多大な影響を及ぼしている。

このバウハウスが2019年に100周年を迎えるにあたり、日本の東京工科大学とドイツのハルツ応用科技大学との間で、興味深い取り組みが行われた。ゲーム開発を学ぶ学生が国際チームをつくり、バウハウスをテーマに4ヵ月にわたってゲームを開発したのだ。ドイツ文化会館ゲーテ・インスティトゥート東京で10月18日(金)から20日(日)まで開催された展示会「Playing Bauhaus」では8作品が展示。初日には両校の教員によるシンポジウム「私たちの遊・私たちの祭・私たちの業」も行われた。以下にその展示作品を紹介する。

展示会の模様

BAUHAUS RACER

STAFF:マライケ・ヤンセン(プログラム)、小林耕介(作曲/サウンドデザイン)、エリク・マッソン(グラフィック)、マリア・メンダート(プロジェクトマネジメント)、村山慎悟(レベルデザイン)、フィリップ・ツィーグラー(ゲームデザイン)

バウハウスで教鞭をとった主要マイスター(=教員/親方の意味)の一人、ヨハネス・イッテン。本作はゲームのメカニズムに、イッテンが提唱した独自の色彩論を取り入れたレースゲームだ。レースカーはコース上のアイテムを取るとボディの色が変わる。アイテムは複数存在し、赤と黄でオレンジといった具合に、色の重ね合わせで最大6種類の色がつくれる。各々の色に対応したゲートを通ることで、ルートをショートカットできるしくみだ。コースには抽象的なバウハウスの図形が多数散りばめられており、見るだけで楽しい内容になっている。

POINT AND LINE TO SPACE

STAFF:アレクサンダー・ヨール(プログラム/ゲームデザイン)、小林耕介(サウンドデザイン)、髙部恭平(UIプログラム)、髙橋和也(ゲームデザイン)

抽象絵画の創始者とされるワシリー・カンディンスキー。彼もまたバウハウスでマイスターを務めた1人で、在籍期間は11年にもおよぶ。本作はそのカンディンスキーによる著書『点と線から面へ』に着想を得たゲームだ。ゲームは2台のタブレットで遊ぶ対戦ゲームで、2本の指を画面にタッチして直線を描き、その直線を組み合わせて図形を作成する。完成した図形はゲーム世界の中で立体的に移動していき、相手の図形作成を妨害するしくみだ。「カンディンスキーの絵画原則を3次元空間に広げたらどうなるか」という、メディアアート的な文脈を併せ持つ作品になっている。

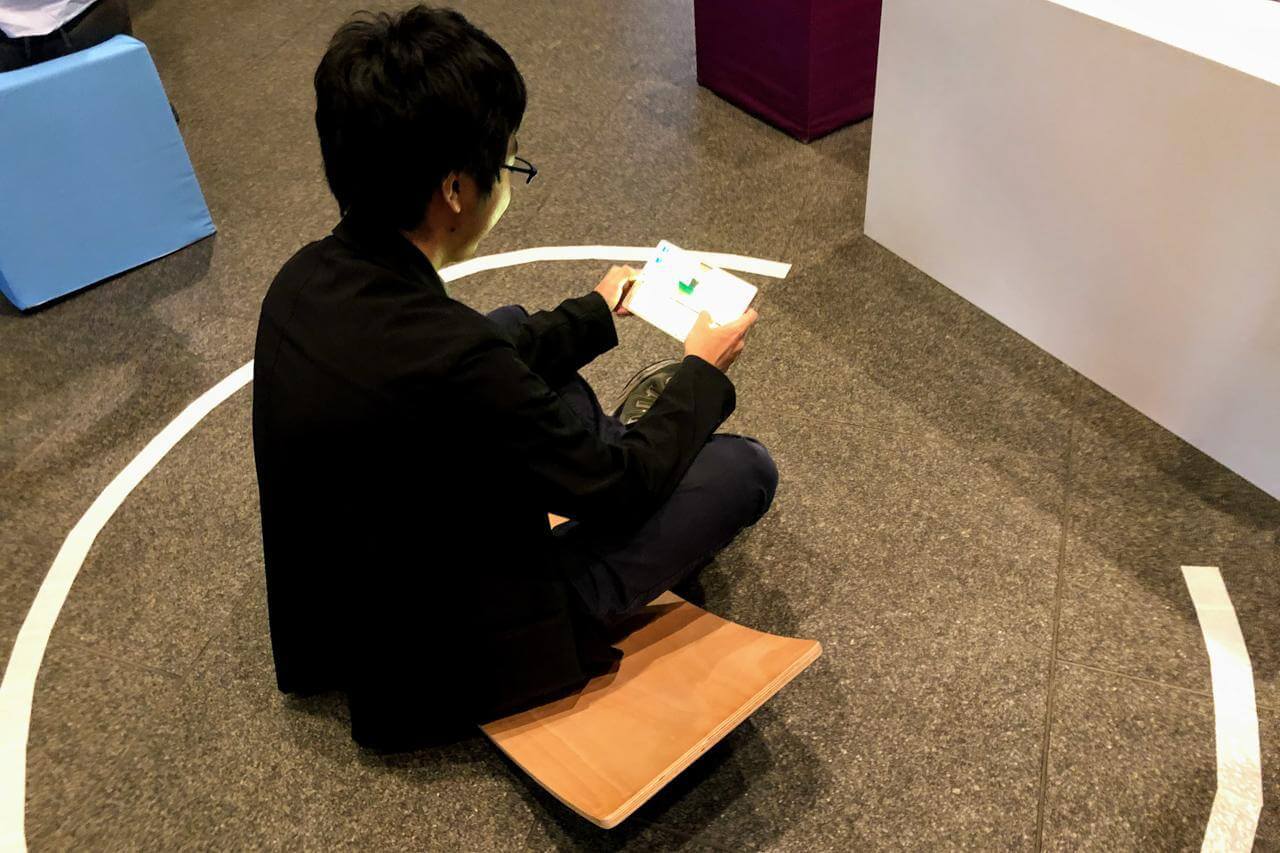

MOVING BAUHAUS

STAFF:アレクサンドラ・ヘルベルスドルフ(チームマネジメント)、草木迫勇人(作曲/サウンドデザイン)、ジーモン・ネブル(ゲームデザイン)、澤野充季(プログラム)、ゾフィア・シュヴェルトフェーガー(グラフィック)

同じくカンディンスキーに影響を受けたアクションゲーム。プレイヤーはタブレットを左右に傾けながらボールを操作し、抽象的な線や図形が散りばめられた世界を、ゴールめざして移動させていく。本作のポイントはプレイヤーキャラクターであるボール自体が、作品世界の構成要素の一部をなす点。これによりプレイヤーはゲームを楽しみながら、カンディンスキーの作品と対話したり、制作手法や哲学について知るきっかけになるというしくみだ。シーソー風の座板に座り、体を左右に傾けながら遊ぶという、展示スタイルにもこだわった内容になっていた。

OVERWORKED!

STAFF:マルセル・ベルク(2Dグラフィック)、陳俊業(作曲/サウンドデザイン)、アンドレ・シュリーカー(3Dグラフィック/ゲームデザイン)、山本紗綾香(プログラム)

プレイヤーは、在りし日のバウハウスでデザインを学ぶ学生フリッツを操作し、工房内で架空のプロダクトを創り上げていく。日用雑貨や家具の設計図をみながら、木や金属などの素材を活用し、様々な製品を組み立てていくのだ。元になったアイディアはレストランのコックになるアクションゲーム「OVERCOOKED!」とバウハウスを組みあわせるというもの。ゲーム中に登場する製品は実際のバウハウスでつくられたものをモデルにしており、開発にあたって当時の写真や資料を収集するなど、リサーチにつとめた。ある意味でテーマを正面から受け止めた内容だ。

SEARCH&EDIT

STAFF:レオーナ・ベルツ(プロジェクトマネジメント)、宮川健也(プログラム)、北島 陽(3Dグラフィック)、大和田直希(サウンドデザイン)

バウハウスに関する知識をFPS(一人称視点シューティング)形式で学べるクイズゲーム。舞台はバウハウスにインスパイアされた建築物の続く街路だ。プレイヤーは建物のファザードにかけられた絵画群の中から、バウハウスにまつわる芸術家の作品ではない絵にボールを投げつけ、撃ち落としていく。制限時間内にできるだけ多くの絵を撃ち落とすことが目的だ。ピアノサウンド風のBGMも世界観によくマッチしており、格調の高さを醸しだしている。

GROPIUS AND THE PIGSTY

STAFF:ルイーザ・ヒュックシュテット(プロジェクトマネジメント)、ジャクリーン・メーリング(UI)、師岡ひなの(プログラム)、大橋優輝(プログラム)、クリスティン・シュヴァルツァー(レベルデザイン)、手塚安里紗(背景美術)

世界四大建築家の1人で、バウハウス初代校長として知られるヴァルター・クロピウス。彼は現代まで続くドイツの陶磁器ブランド・ローゼンタールの創設者であるフィリップ・ローゼンタールとの賭けに負け、幸運を呼ぶ豚「ロロ」の小屋を設計することになる。本作はこのエピソードにならったもので、プレイヤーがロロとなって自分の家を建てるというものだ。グロピウスにならってリソースを適切に管理し、できるかぎり材料を有効に使うことが鍵を握ることになる。

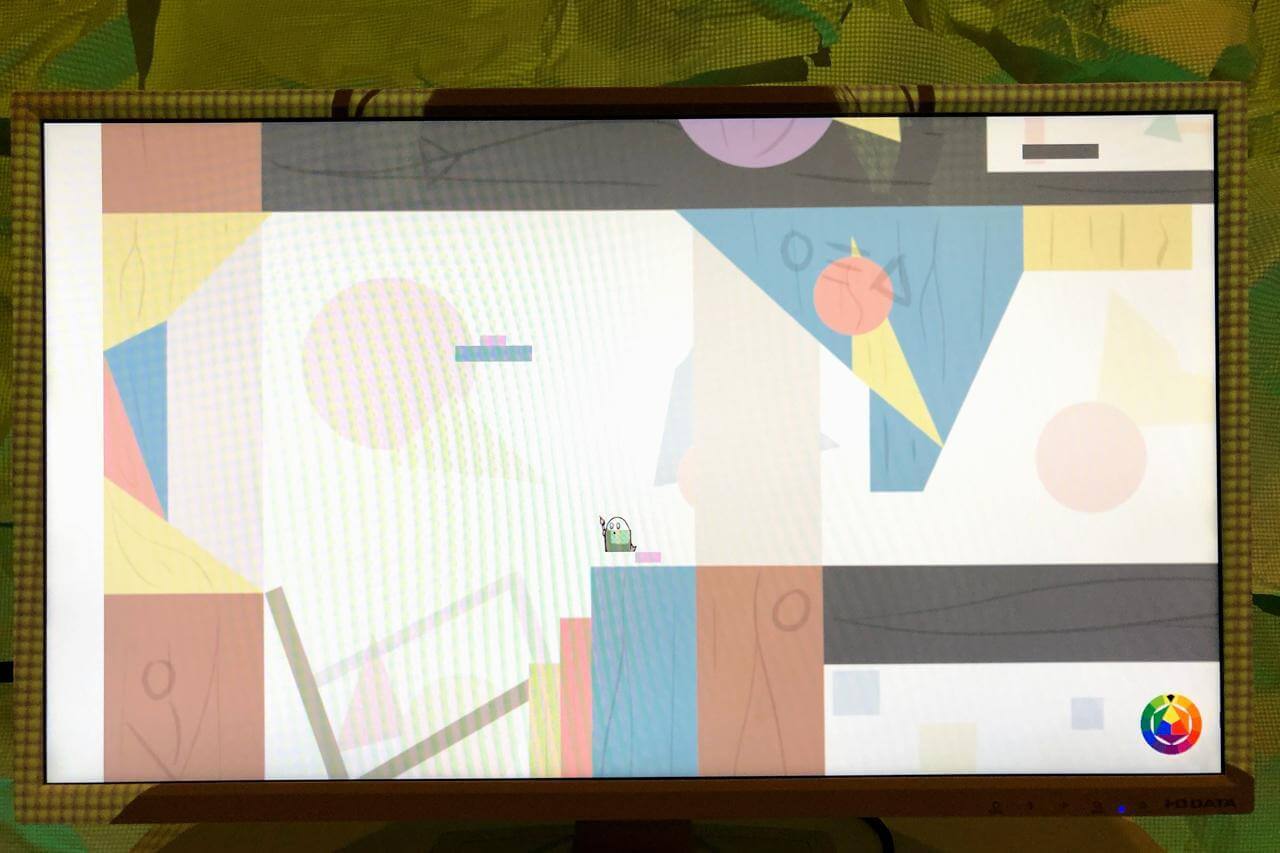

CRAFT AND COLOR

STAFF:クリスティン・コッホ(グラフィック)、黒田雄介(プログラム)、アンナ・シエロスラフスキー(ゲームデザイン)、山田千尋(作曲/サウンドデザイン)

デザインを学ぶ学生であれば、誰もが学ぶ色の調和。イッテンもまた、著書『色彩の芸術』で独自の理論を提唱している。本作はその核となる概念「色相環」と、基本となる3つの形態(三角形・四角形・円)を利用して進めていくパズルアドベンチャーだ。主人公は磁石のNとSのように、同色と補色の関係を利用してしかけを操り、「TOWER OF TEACHINGS」の頂上をめざしていく。バウハウスの学生が予備課程で数ヶ月かけて造形の基礎について学んだように、本作もまた楽しみながら色相環について学ぶことができる。

ARROW MAGIC

STAFF:陳俊業(サウンドデザイン)、田口直紀(プログラム)、ヴィヴィエン・テンズ(アートディレクション)

カンディンスキーと共に「青騎士」グループを結成するなど、バウハウスで多大な活躍をした画家のパウル・クレー。文字やシンボルを採り入れるなどユニークな作風で知られ、現代でも高く評価されている。本作はこのクレーの作風と、パズルゲームを巧みに融合させたものだ。ゲームの目的はフィールドに矢印風の手札を配置し、限られた手札で少年と猫をゴールまで到達させること。もっとも、フィールド上には障害物や魔法の魚が配置されており、一筋縄ではいかない。色彩・矢印・少年・猫など、様々な点でクレーのモチーフが活かされている。

このように8作品はいずれも、バウハウスの持つコンテキストをさまざまな解釈でゲームに取り入れていた。中でも特徴的だったのは、そのアートスタイルだ。作品のスタッフロールをみればわかるとおり、日本側はプログラムやサウンド面で参加した学生が多く、グラフィックやアートデザインはドイツ側がつとめる例が多く見られた。そのため、固有のプレイヤーキャラクターが登場しない、抽象的なグラフィックが多いなど、国産ゲームらしからぬ(とはいえ、洋ゲーというわけでもない)作品が多く見られた。またテキストではなく、インタラクティブな体験を重視するゲームが多い点も特徴的だった。いずれも国際協業ならではのゲームだといえるだろう。

[[SplitPage]]ゲーム開発にも通じる「遊・祭・業」の理念とは?

パネルディスカッションの模様

続いて本プロジェクトにかかわった、日独4名の教員によるパネルディスカッションについてレポートしよう。出席者は東京工科大学メディア学部の伊藤彰教氏、三上浩司氏、安原広和氏。ハルツ応用科技大学からドミニク・ビルヘルム氏だ。このうち安原氏はセガで『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズの開発にゲームデザイナーとしてかかわったことで知られる。一方でビルヘルム氏もUBIを筆頭に10年以上ゲーム開発に携わり、そのうち4年間を日本ですごしたゲームデザイナー出身の教員だ。このように本演習は日独ゲーム開発の知見が活かされた、非常に豪華な内容となった。

シンポジウムは両校のゲーム(開発者)教育の事情共有からはじまった。口火を切ったのは三上氏で、東京工科大学でゲーム教育がスタートした2004年前後を振り返った。当時はPS2の後期で、日本でゲーム教育を行う大学はなく、研究室でゲーム開発の技術を教える程度に留まっていた。一方でゲーム開発のグローバル化や、DirectX、OpenGLといった汎用技術がゲーム開発で主流となる流れが加速。三上氏は「学術的な研究成果を継続的に積み上げていかなければ、今後のゲーム開発が成り立たなくなるという風潮が、日本でも広がっていた」という。

そこでメディア学部では文部科学省の助成を受けつつ、ゲーム開発の未来を担える専門的人材の育成カリキュラムを開発。現在にいたるまで人材教育を続けている。学生は学部の4年間のうち、最初の3年間で様々な科目を履修しつつ、ゲーム開発も学んでいく。本プロジェクトのような海外の大学とのコラボや、企業との共同開発といった授業も、2~3年生むけに用意されたものだ(本演習は2年次の後期で実施)。その後、4年次で卒業研究を行い、社会に出て行くことになる。他にGlobalGameJamの会場をいち早く運営するなど、日本のゲーム研究・教育分野で一定の成果を上げつつ、現在に至っている。

これに対してビルヘルム氏も「ドイツでも日本と同じく、ゲームはアートやメディアの一形態であるという認知が広がるまで、かなり時間がかかった」とあかした。状況が変わってきたのはここ10年ほどの話で、ゲームのユーザー数や市場の拡大などを受けてのことだ。こうしたながれを受けて、ハルツ応用科技大学でも2015年に大学院の修士課程でメディアとゲームデザインに関するコースが発足した。これにはシリアスゲームなど、ゲームが社会的なインパクトを持つようになってきた背景もあった。

同校のゲーム教育の特徴は、ゲーム・動画・VR・ユーザーインターフェイスなどの技術やメディアを総合的に扱う点で、様々なメディア形態が融合している現状を反映してのことだという。様々な分野を学際的に採り入れたバウハウスと同じスタイルというわけだ。海外の大学や企業との協業もさかんで、エアバス・フォルクルワーゲン・NASAなどとシリアスゲームの共同開発を進めるかたわら、エンターテインメントに特化したゲームの研究や教育も行なっていると話した。

左から安原広和氏、三上皓司氏、ドミニク・ビルヘルム氏、伊藤彰教氏

続いて安原氏がバウハウスの想いについて語った。バウハウスが設立された20世紀初頭、欧州ではアール・ヌーボーやキュビズムなど、多彩な芸術運動が誕生した。こうした芸術家がワイマールで開校したバウハウスに集まってきたことが、大きなうねりにつながっていく。きっかけとなったのが、第一次世界大戦の敗北を契機に誕生したワイマール憲法で、ともに1919年のことだ。そこで学内における共通言語になったのが幾何学と数学で、「バウハウスは誰もがわかる普遍的な概念を用いて、まったく新しい表現をつくり出した。まさに革命だった」と評した。

一方で自分たち世代の共通言語は何か。安原氏はそれがプログラムだと指摘する。国や文化がちがっても、プログラマーであればソースコードの中身が理解できる。そして、プログラムによって様々な価値やサービスが生まれ、社会に大きな影響をあたえている。安原氏はゲームもまた、プログラム言語で記述されていること。そして今やゲームは国境や文化を越えた普遍的な存在にまで成長しており、バウハウスともつながっていると説明した。

ビルヘルム氏は演習テーマが「バウハウス」になった理由について語った。まずハルツ応用科技大学があるハルツ市と、バウハウスの校舎があったデッサウ市は、ドイツでも同じザクセン=アンハルト州にあり、地理的なゆかりがあること。バウハウスの理念とゲーム開発がともに学際的な考え方に即していること。そしてイッテンが講義で語り、バウハウスのスローガン的なフレーズにもなった「私たちの遊、私たちの祭、私たちの業」と、ゲーム開発に共通点があること、が主な理由だった。もちろん、バウハウス100周年という要素も大きかったという。

実際、バウハウスでは彫刻・グラフィックデザイン・建築・ドラマツルギー・写真など、様々な芸術様式を統合する、学際的な教育が実施されていた。マイスターの指導のもと、学生が実際にモノづくりを行いながら、知識と技術を体験的に習得。その成果が、いわゆるバウハウス様式に集約されていったのだ。これに対してゲームもグラフィック・アニメーション・オーディオ・ゲームデザインなど、多彩な要素で構成されている。ビルヘルム氏は「3DCGには建築や彫刻の要素もあります。ちがいはゲームがバーチャル空間でつくられているというだけです」と指摘する。

一方、「私たちの遊、私たちの祭、私たちの業」という点はどうか。遊とは文字通り遊びの意味で、イッテンは「何かを達成するためには、遊びの精神が重要で、回り道をしたり、一見関係がないようなことから、新しいアイディアが生まれるかもしれない」と繰り返し話していたという。実際、バウハウスではブロック玩具の原型となる玩具も制作されたほどだ。祭も一人では成立できず、開催には多くの人が参加し、各々の強みを活かすことが重要になる。業は技術やスキルの意味。いずれもゲーム開発と同じというわけだ。

最後に三上氏は「バウハウス」というテーマ自体の優秀性について語った。ゲーム制作ではユーザーを楽しませようとするあまり、いろいろな要素を詰め込んでいく「プラスのゲームデザイン」になりがちだ。これに対して合理主義や機能主義、意味を持った色使いといったバウハウスを象徴する要素は、ゲームのコンセプトを突き詰めていく上でも参考になる。「本質であるゲームの楽しさを機能的・合理的に考えるという意味で、学生にとって基本に立ち戻れるテーマだと思いました」。

また、本演習で学生たちの共通言語となった「英語」が、ともに母国語ではなかった点も重要だったとした。「同じ言葉を喋る集団では、本当はちがう意味で捉えているのに、なんとなく物事を進めてしまって、後からトラブルになることがあります。これが最初からちがう言葉を使う人同士で、なおかつ母国語ではないとなると、本当に同じ意味で物事を認識しているか、常に確認しながら議論を進めていく必要があります」。これが学生にとって大きな学びになるというのだ。

実際、演習に参加した学生たちからも、ゲーム開発もさることながら、英語コミュニケーションのストレスについて声があがった。自分の思ったことをストレートに伝えられない上に、打ち合わせもSkypeなどを介して実施し、時差の問題もあった。同世代の学生が日本語でコミュニケーションを行う国内のモノづくりとは、まったく異なる世界が広がっている......。こうした経験を体験できた点が、学生にとって新鮮に映ったようだった。

両校はすでに2020年度のプロジェクトについても、話を進めているという。テーマは未定だが、東京で開催される予定の国際的なスポーツイベントについても、候補にあがっているようだ。開発ツールの整備などで、ゲーム開発自体の負荷が軽減する中、ゲーム教育の主眼も「完成させる」から、「考えてつくる」に移行しつつある。バウハウスの教育テーマがモノづくりに紐付く実践教育の推進だったように、本プロジェクトが国際的に活躍できるゲーム開発者の育成につながることが期待される。