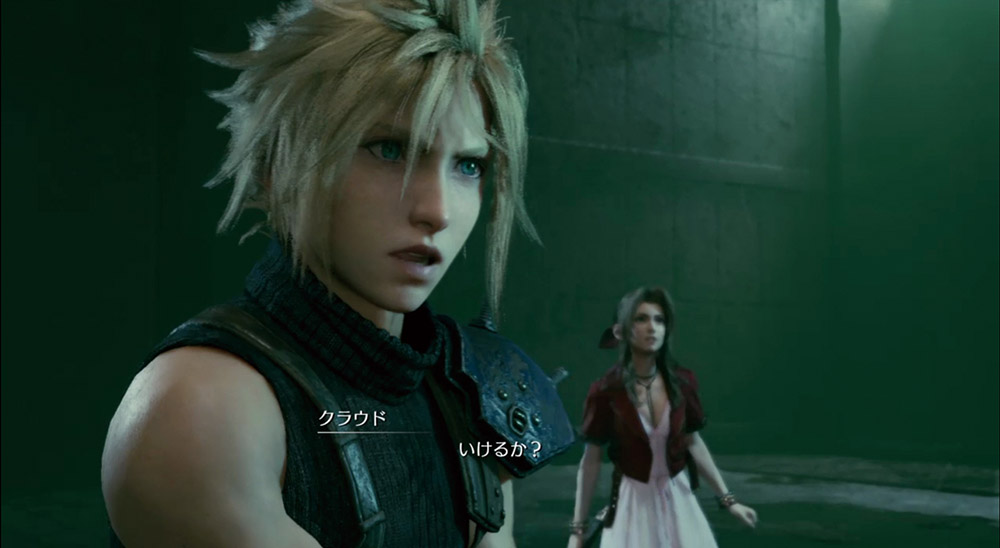

世界に冠たるRPG『FINAL FANTASY』(以下、FF)シリーズの中でも屈指の人気を誇る『FF VII』(1997)のリメイクとして話題をさらった『FINAL FANTASY VII REMAKE』。本稿では、本誌268号に掲載したメイキングに追加要素を加え、全3回に渡って詳解する。最終回となる第3回は、画面を彩る様々なVFXと、専門チームによるライティングを核に、その画づくりの裏側を探る。

●関連記事

UE4の大規模カスタマイズが支えた"懐かしくも新しい『FFVII』"~『FINAL FANTASY VII REMAKE』(1)開発体制&キャラクター制作

キャラクター性や世界観を損なわずリアルに表現~『FINAL FANTASY VII REMAKE』(2)アニメーション&エンバイロンメント

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 268(2020年12月号)に掲載された記事にトピックを追加し、再編集したものです

TEXT_ks

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

-

-

『FINAL FANTASY VII』

開発・販売:スクウェア・エニックス

リリース:発売中

価格:8,980円+税

Platform:PlayStation 4

ジャンル:RPG

www.jp.square-enix.com/ffvii_remake

© 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO

© 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

©2005, 2009 SQUARE ENIX CO., LTD.All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN : TETSUYA NOMURA

"実在感"を重視したエフェクト制作

エフェクト制作で重視されたのは、フォトリアルさ、または"実在感"だ。「大別して写実的なものとファンタジーなものがありますが、テーマとして考えたのは現実に存在する『煙』『火花』『爆発』などをいかに現実的に考えて構築していくか。キャラクターがいて環境があって、という状況でエフェクトが異空間のものにならないよう、ちゃんとその場にあるものとして見せる、というところからスタートしていきました」(グラフィックス&VFXディレクター・高井慎太郎氏)。

例えばキラキラと輝く回復魔法をはじめファンタジックなエフェクトはFFシリーズらしさを形づくる重要な要素のひとつ。これらも、実際に存在したらこう見えるのではないかという視点で画づくりされている。「ファンタジックなエフェクトはデザインに力を入れて、空中に描かれる光のラインなども、存在はしないけど実際にあったら......という想定でグローの仕方などを調整しています」(リードエフェクトアーティスト・吉田光陽氏)。「PBRでシェーディングされるため、それに合わせて馴染ませたり存在感を出したりしていきました。キャラクターや背景と比べて浮いたビジュアルにならないよう注意しています」(リードエフェクトアーティスト・角田瑞紀氏)。

本作のエフェクトは「バトルエフェクト」、「環境系エフェクト」、「シネマティック」、「UI/ミニゲーム」の4系統に区分される。コアとなるツールはMaya、HoudiniとUE4のカスケードなど。Houdiniは爆発、炎の連番のほか、水の表現でVATを出力するのに使われている。また、カスケードは後述するように大きくカスタマイズが施されている。

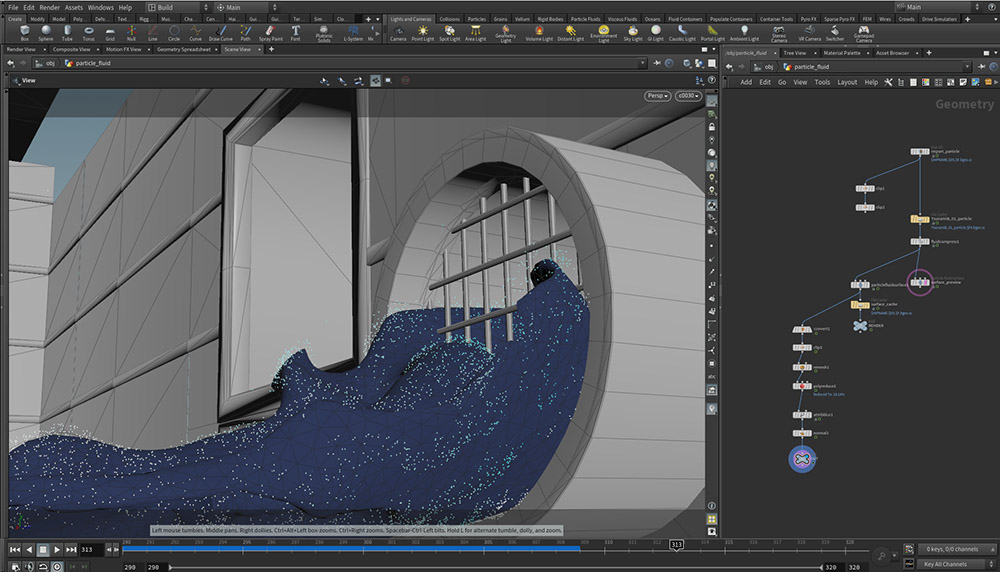

「アプスの下水津波やティファのカクテルショットでは、Houdiniで流体シミュレーションしたアセットをVATで実装しています。これまでのスプライトエフェクトでは実現が難しかったダイナミックな表現ができたのではないかと思います。Houdiniのシーンは複数のショットに効率良く対応できるようにセットアップされています」(吉田氏)。

本作の成果を高井氏は次のようにふり返る。「タイトルに要求されるエフェクトの規模に対して、少数精鋭で取り組むことになりました。環境づくりから検証、他セクションとの連携、画づくりの成果など、よくぞここまでという手応えが得られました。しかし発売から半年を経て俯瞰してみると反省点も多く、次はこういうことをしよう、ここを伸ばそうという部分も見えていますので、より高い説得性とビジュアルにつなげていけたらと考えています」(高井氏)。

エフェクトの種類

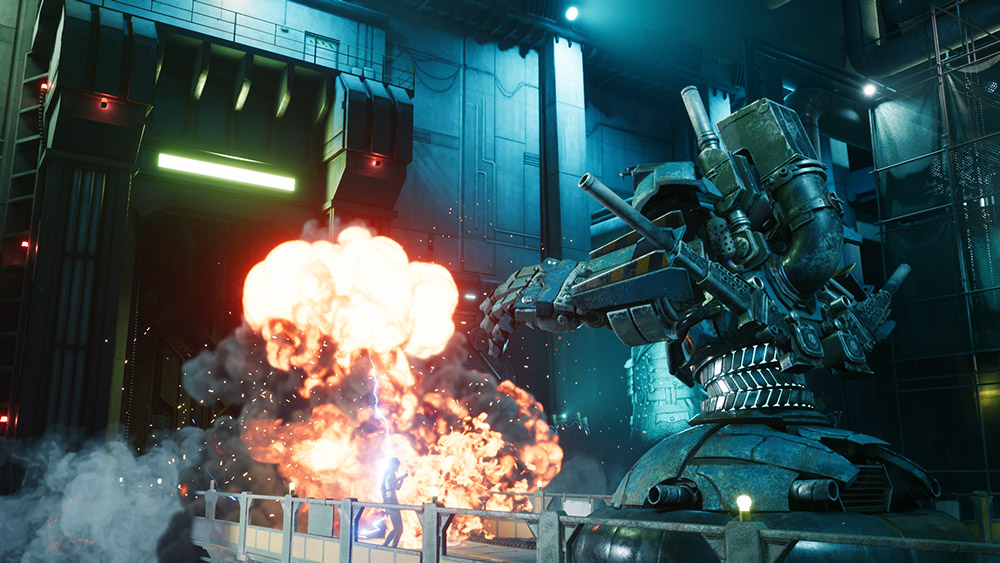

▲「バトルエフェクト」の例。ガードスコーピオン戦とジェノバBeat戦

▲「カットシーンエフェクト」(シネマティック)の例

▲「環境系エフェクト」の例。バトルエフェクトは、ユーザーの操作で任意に呼び出される「1つのアセット」としてつくり込んでいく一方、シネマティックでは決められた特定のカメラからの見映えを重視してつくり込まれる。「シネマティックのエフェクトを調整する際は、カスケード同様シーケンサーも拡張してもらっていて、特定の区間をループしながらエフェクトを調整していくことができました」(吉田氏)。いずれもライティング班との兼ね合いが欠かせず、後述するテストマップ上で意思疎通を図っていた

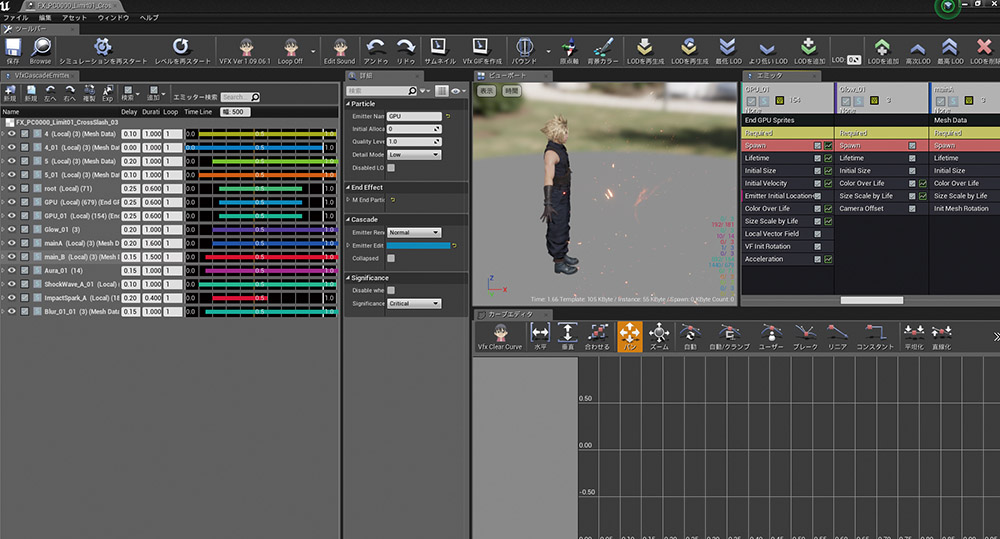

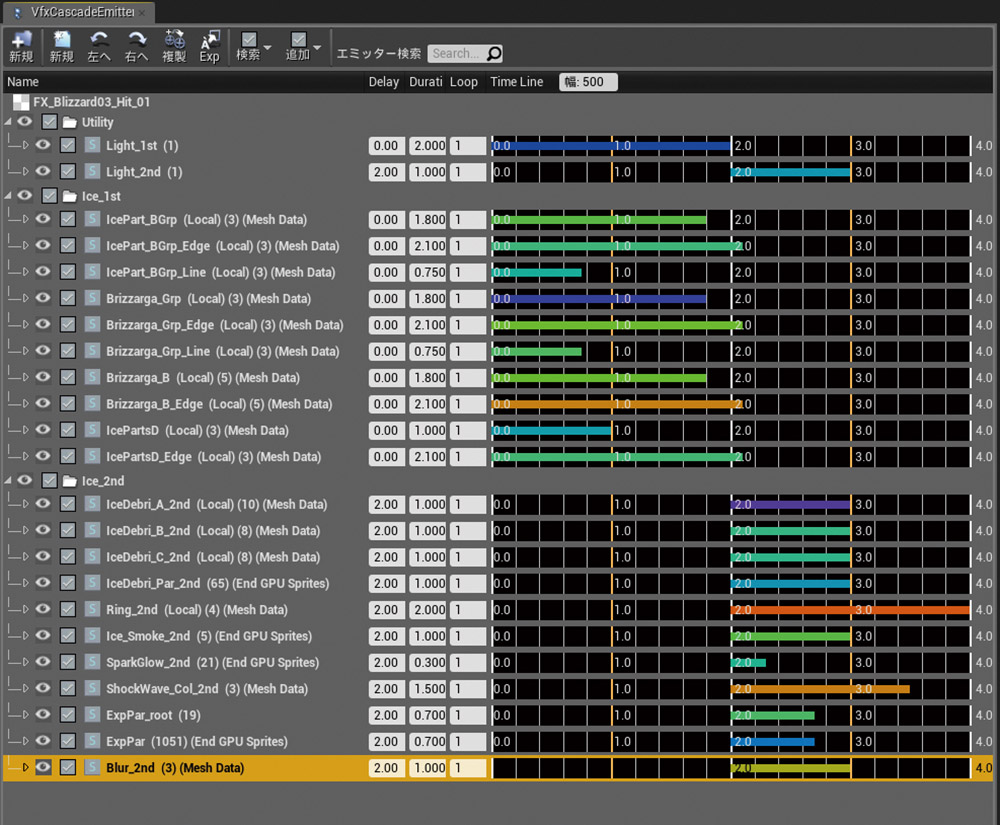

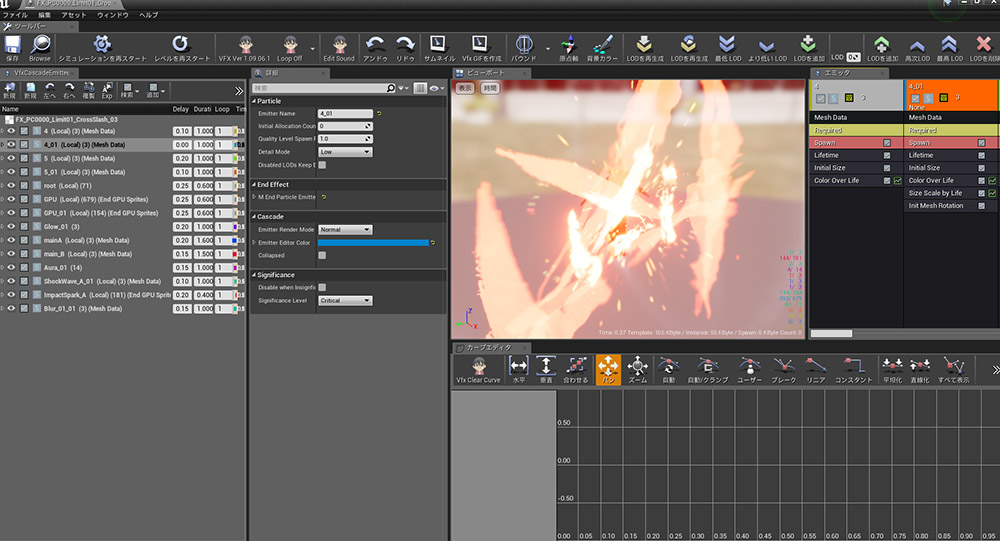

大幅にカスタマイズされたカスケードエディタ

▲内製ツールで培われたエフェクト制作ノウハウを活かすために、カスケードエディタを大幅に拡張している。エミッタを階層表示できるパネルを追加したほか、できない・足りない機能は補完し、手数が多いフローは簡略化、別のエディタにアクセスする機会も極力減らすなどオペレーション改善が細かく行われた

▲【左】テクスチャやカリングの設定を、カスケード上からオーバーライドできるようにカスタマイズ。従来はマテリアルパラメータコレクションを介していた操作だ。また、UVのオフセットやスケールなども可能。カラーとまとめられていたルミナンスをパラメータとして独立させている/【右】複雑なエミッタを階層表示する「VfxCascadeEmitter」パネル。Time Lineフィールドで時間軸方向の全体像も把握しやすくなっており、起承転結を考えながらエフェクトを構築していくことが可能

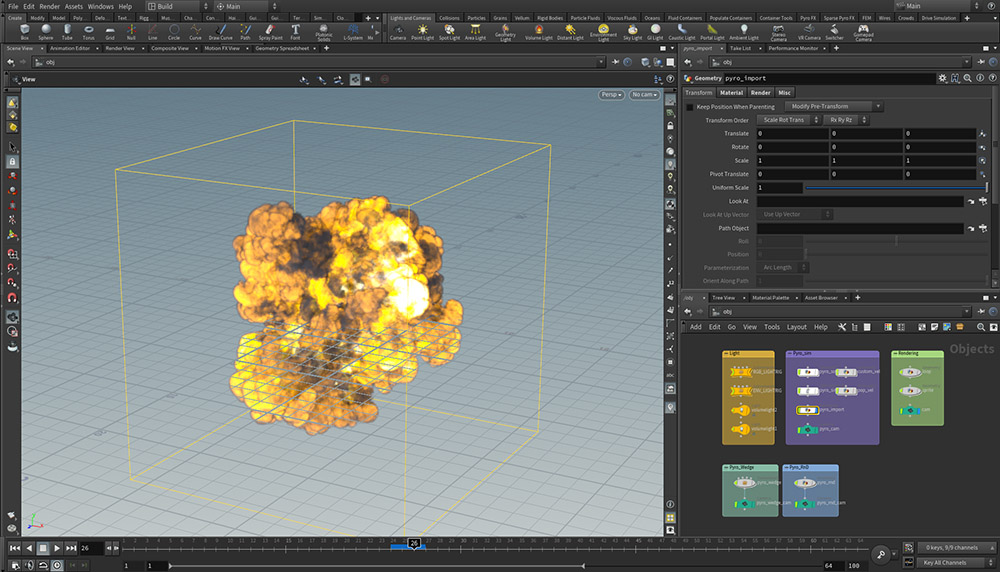

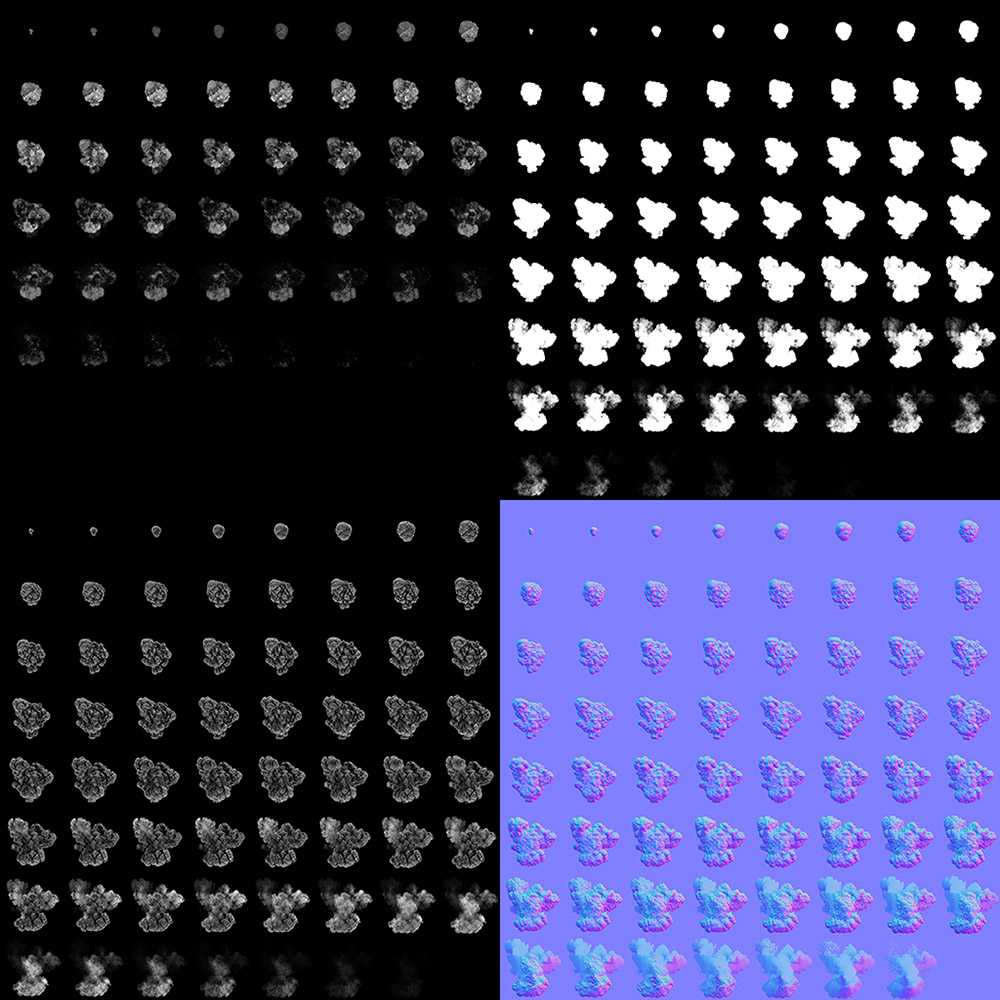

Houdiniによる爆発・炎

▲【左】Houdiniを用いてエフェクト用連番を作成。画像は爆発の例だが、他に炎、煙などの作成にもHoudiniが用いられた/【右】レンダリングした連番テクスチャ。8x8=64コマのテクスチャシートとして出力されている。左上から時計回りに「エミッシブ(発光)」、「オパシティ(マスク)」「ノーマル」「オクルージョン」。これをカスケード上でスプライトとして利用する

▲爆発エフェクトの実機画面

魔法エフェクトの制作工程

▲エアリスのリミット技(リミットブレイク)「癒しの風」、同じくクラウドの「凶斬り」の実機画面。「癒しの風」は光の帯と葉が拡散したあとキャラクター周辺にオーラとパーティクルが発生するという構成。「凶斬り」は三度の斬撃に合わせて凶の字が浮かび上がる

▲カスケードエディタでの作業画面。主にMesh Data、GPU Spritesの組み合わせでつくられている他、「癒しの風」ではVATも組み込まれている

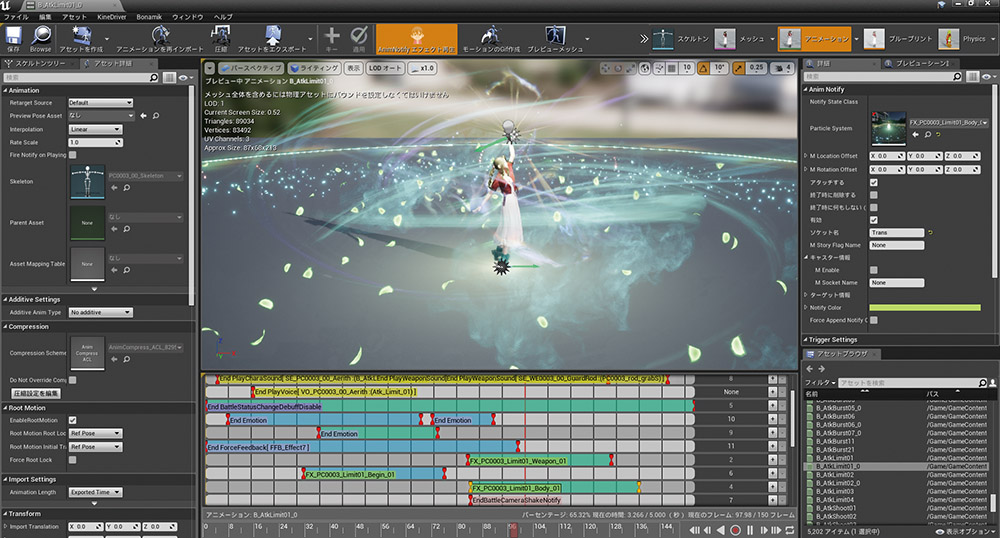

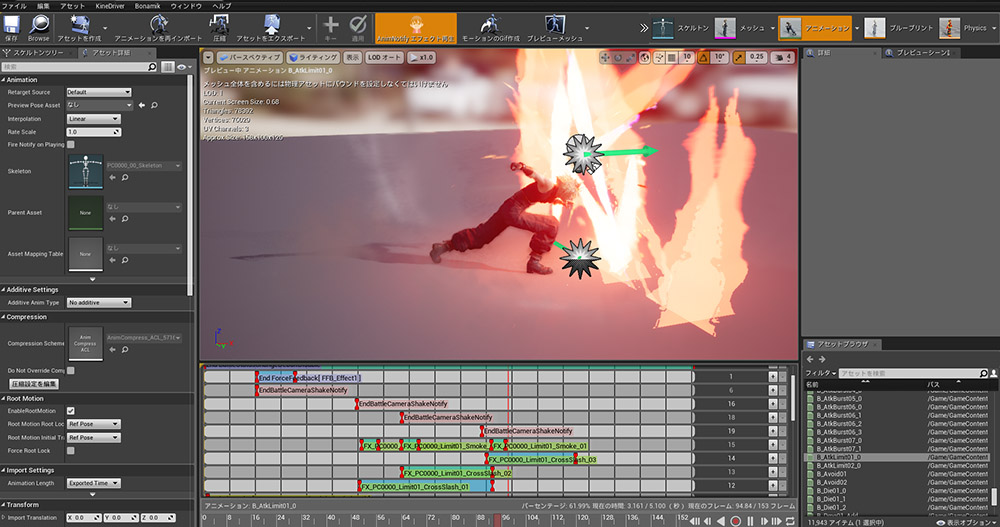

▲アニメーションエディタ上で、キャラクターのモーションにエフェクトを紐づける

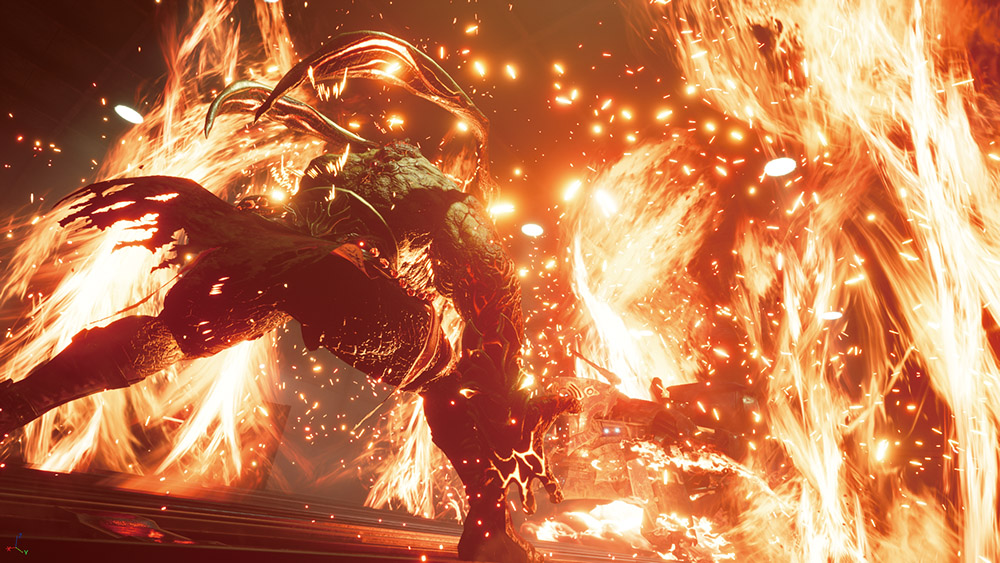

召喚獣エフェクトの制作工程

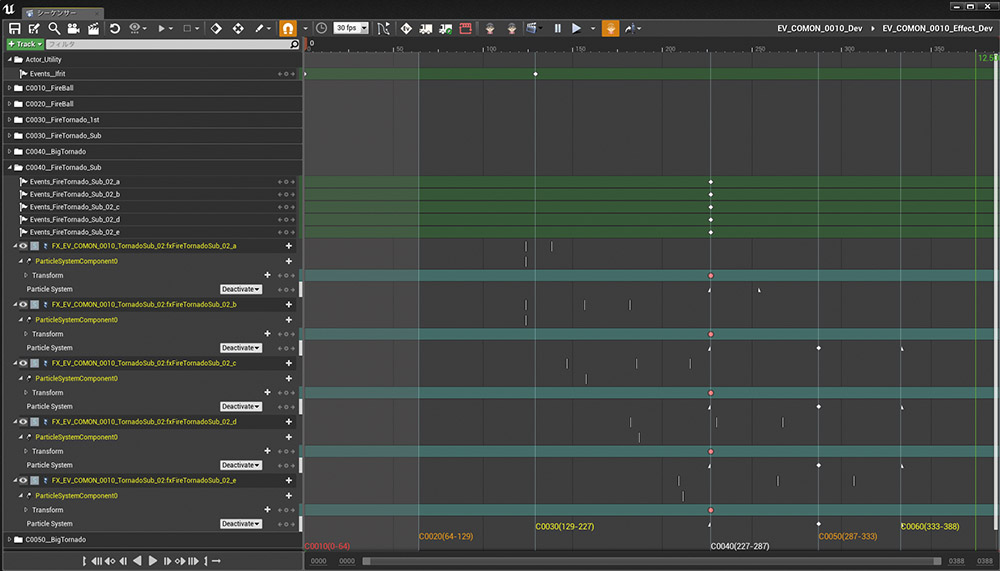

▲召喚獣の必殺技はカットシーンの一種としてバトルに含まれる。画像は召喚獣・イフリートとシヴァの必殺技の実機映像。ロケーションはそれぞれ「螺旋トンネル」、「列車墓場」

▲作業用テストマップでの表示。エフェクトはこの基準となるテストマップ上で作業することにより、どこのロケーションで再生しても破綻しないよう調整されている

▲完成したエフェクトはシーケンサー上で配置されカットシーンとして再生されるが、ロケーションはプレイに依存するため、座標を固定しないようカスタマイズされている。「召喚獣は特別な存在であり、体表の発光で他のモンスターとのちがいを感じさせたり、パーティクルを纏ったりと見映えのする表現を適用しています」(高井氏)

VATの活用

▲Houdiniは爆発や炎、煙の連番の作成に使用したほか、一部の特殊な表現として、流体の作成にも使用した。「ティファがつくるカクテルと、地下下水道でのアプスの津波はHoudiniで流体シミュレーションしてVATで出力しています。これらはチームとしては実戦に用いるのは初のことでしたが、チャレンジとして取り組んでみました」(吉田氏)/画像は地下下水道のボス、アプスが起こす下水津波とそのノードネットワーク。比較的範囲の広い流体SimのVAT化であり、ディテール感を高めるのが難しい

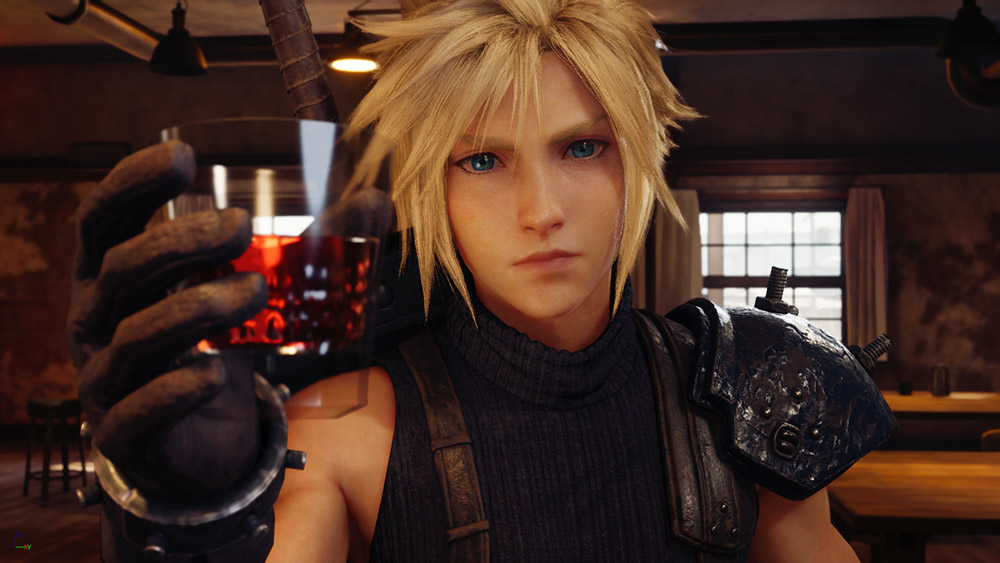

▲ティファのつくるカクテルとそのノードネットワーク。こちらはボトルからグラスへ注がれる・グラスから飲むなど小規模な範囲で数パターンが作成された

プロシージャルに制作されたマテリア

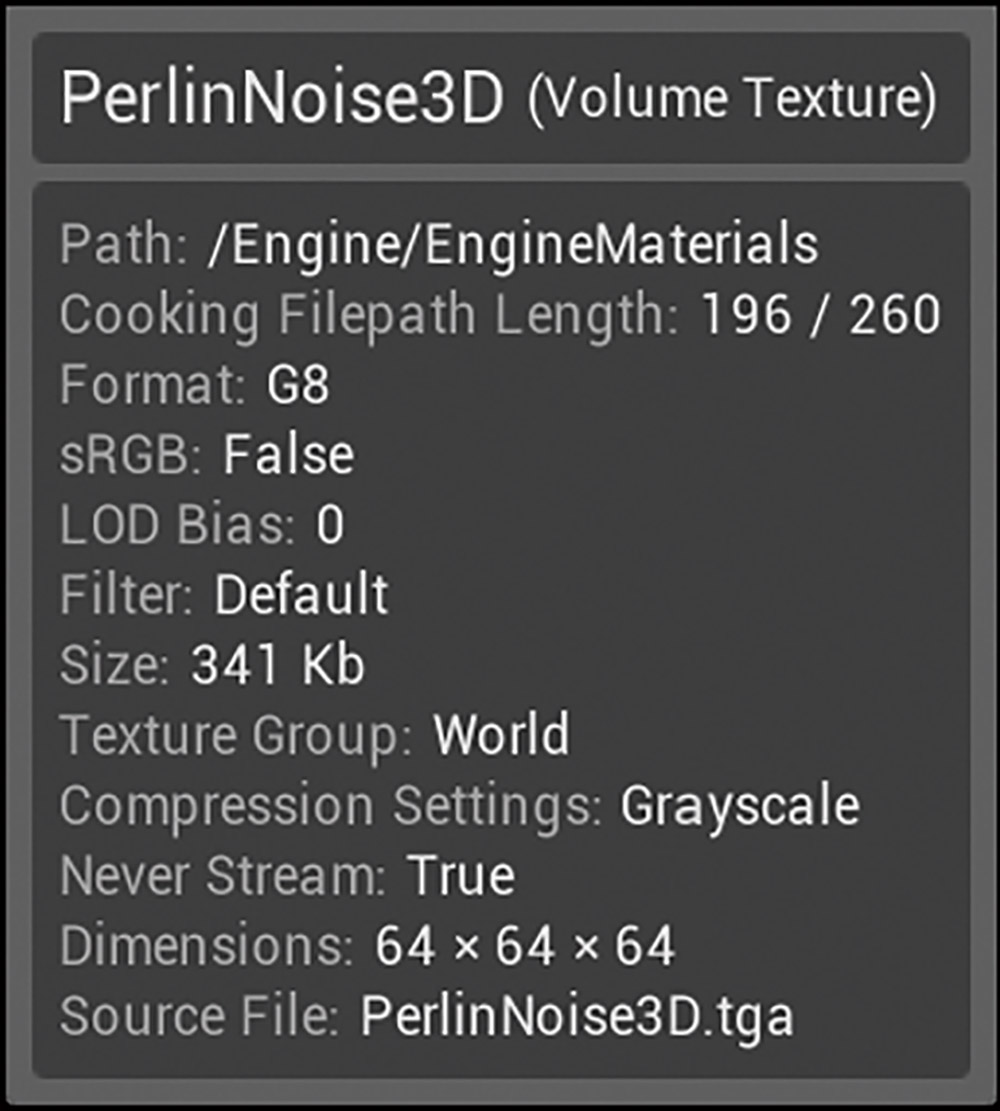

▲マテリアの"もやもや"はプロシージャルな手法で生成して表現している/【左】4オクターブの3Dパーリンノイズを生成し、VolumeTextureとして出力(この時点では64×4,096の2Dテクスチャ)。このためのインハウスツールが用意されている/【右】【左】をVolumeTextureとして扱えるようUE4を拡張。64×64×64のVolumeTextureとして認識されていることが確認できる

▲【左】ランタイムでは先ほどのVolumeTextureをシードとしてさらに3オクターブを合成してアニメーションさせている。【右】は実機での表示。なお、マテリアはVFX班の監修対象ではあるが、背景に配置されたりキャラクターが手にもったり武器に埋め込まれたりと多様な立ち回りが求められる。そのためエフェクトとはまったく異なるものとして扱われ、管轄としてはキャラクターに含まれるとのこと

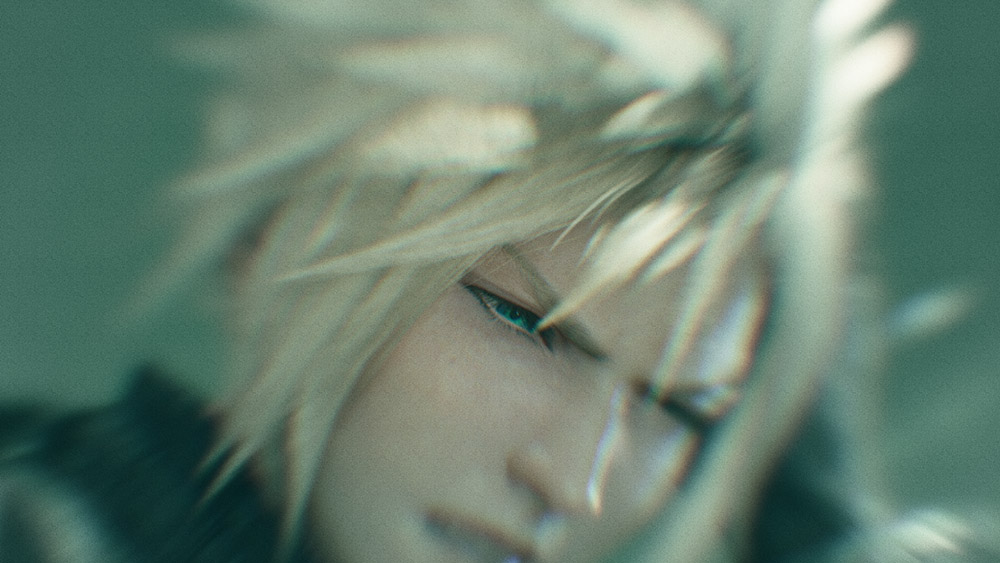

クラウドの頭痛エフェクト

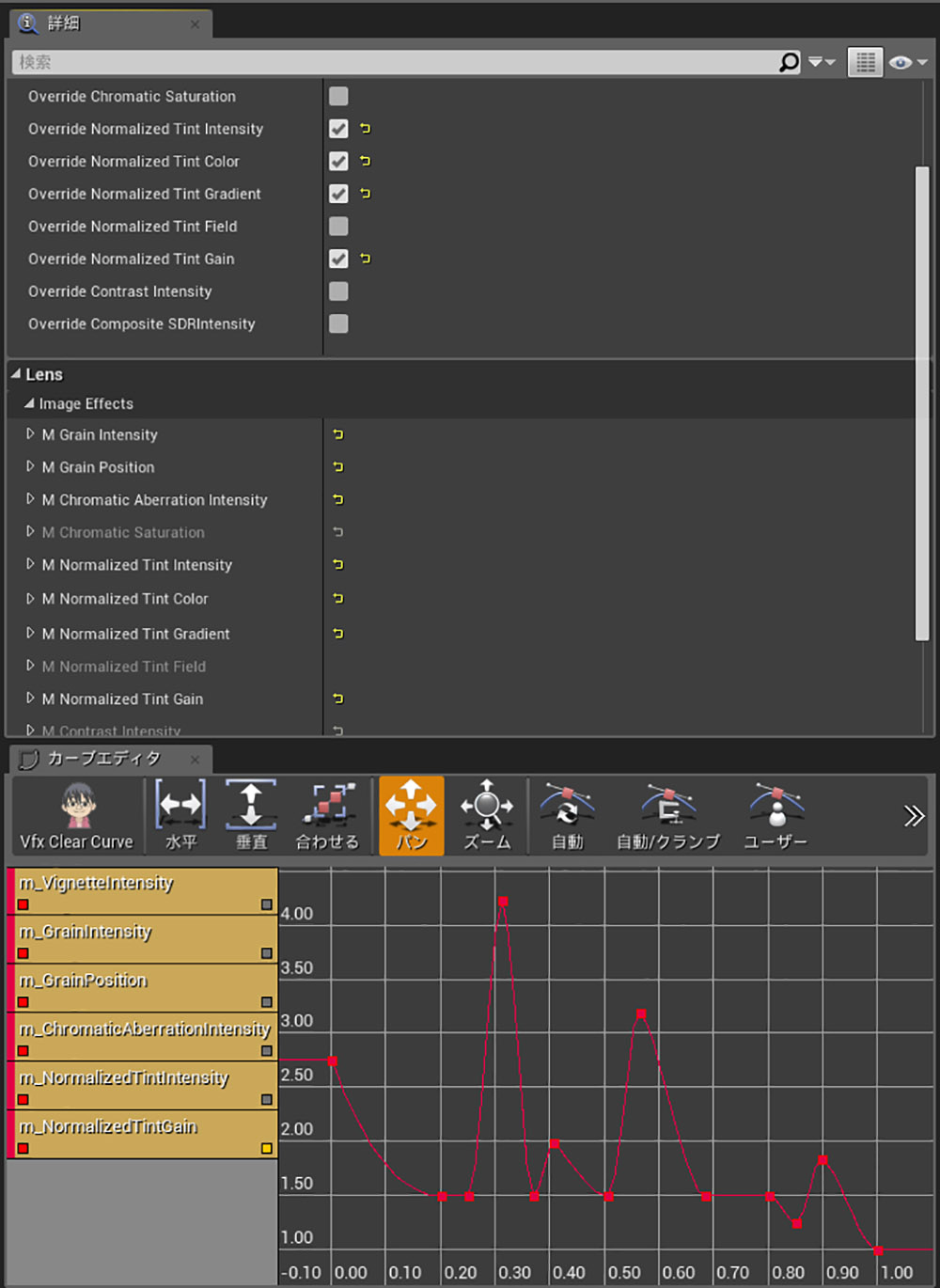

▲クラウドの記憶がフラッシュバックする際に表示される頭痛エフェクトや、バトル中のウェイトモード(コマンド選択時の彩度が落ちる演出)などのポストエフェクトもVFX班が担当している。「ポストプロセス自体はライティング班と同じものを用いていますが、LUTとは別にパラメータをアニメーションさせるなどして、回想時に瞬発的にノイズが走るなどのエフェクトをつくっています。パラメータはカスケード上からオーバーライドできるようカスタマイズしてもらいました」(吉田氏)

次ページ:

国内タイトルでは珍しい独立したライティングチーム

国内タイトルでは珍しい独立したライティングチーム

ゲーム部門でライティング専門チームが組織されることは国内タイトルではまだ珍しい。本作のライティングチームは、量産へとフェーズが移行するのと前後して、クオリティアップを目指して編成された。

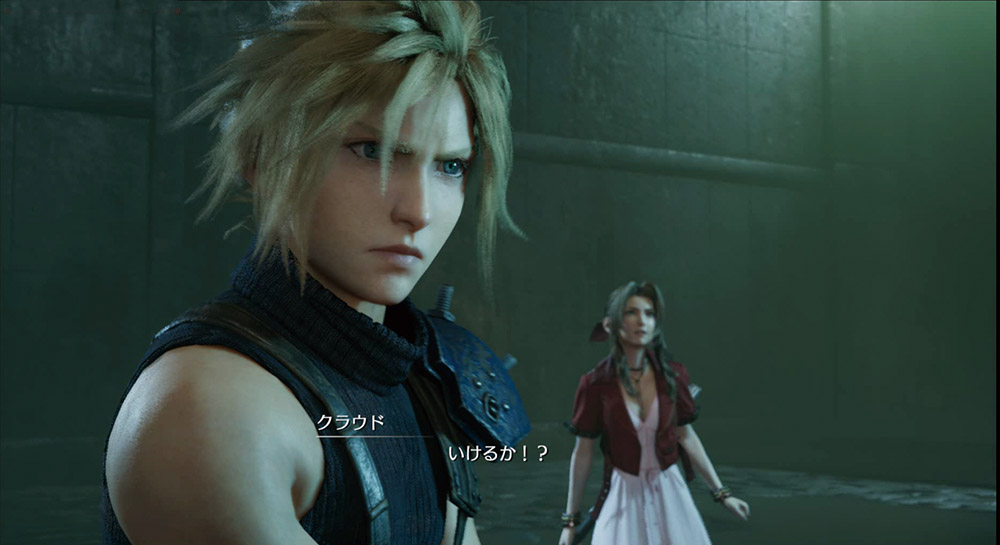

「目指すものとして原作が存在していますが、それを単純に再現するわけではない、かと言って一新してまったく新しい世界をつくるわけでもない。原作を引き継ぎつつ、現代的に咀嚼していきました」と語るライティングディレクター・山口威一郎氏は合流当初、まず現実世界に沿ったライティングを試行。しかし現実世界に沿ったライトを模範しても『FFVII』の世界観にはマッチしないと感じ、改めて入念に原作を観察。

「原作のミッドガルは様々な種類の照明が使われ、ごちゃごちゃとした雰囲気が特徴になっています。カラコレで彩度を抜いたりライトに統一性をもたせるといったことはあまりせず、ロケの特徴を出しています。今作では併せて、そういったSF色の強いルックの映画なども参考にしてイメージを固めていきました」(シニアライティングアーティスト・亀川淳史氏)。

チームメンバーの多くはプリレンダーCG映像制作出身者で、フォトリアルなライティングに長けたメンバーが揃っていた。「反面、リアルタイムとしての処理負荷を気にする習慣は身についていなかったため、初期にはダイナミックライトを大量に配置してしまい、その後見た目と処理負荷の兼ね合いに試行錯誤するといった場面もありました」(山口氏)。

そうしたゲーム開発の経験値は、最初に取り組んだ壱番魔晄炉で蓄積されていった。それもあって、冒頭の電車を降りる場面からの一連のシーンはこだわりの込められた仕上がりになっているという。「何もないところから手探りのチーム起ち上げとなりましたが、結果としてリアルタイムであってもプリレンダーに近づけることができたと手応えを得られました。ゆくゆくはプリレンダーに並ぶ画をつくる、というのを目指していきたいと思います」(山口氏)。「ユーザーからの期待の大きさもあり相当のプレッシャーがありましたが、世に出てみるとクラウドが格好良いとか、コルネオの怪しい雰囲気とか、すごく成果を実感できる反応を目にすることができました。そうした声を損なわないよう、さらにその上へとクオリティを押し上げていきたいと思います」(亀川氏)。

方向性の試行錯誤

▲【左】ライティング作業当初の、演出要素を排除しリアル値だけでライティングした状態。「工業地帯へ取材に出かけ、そこで撮影した光源を調べてゲーム内のライトアセットに適用しました」(山口氏)。データ的にはリアル値を使っているが環境デザインにはあまりマッチせず、ゲーム開始のロケーションとしての印象も弱かった/【右】原作を見直すなどして印象を汲み取り、演出を加えたライティング。「ユーザーが一番最初に目にするロケーションなので、インパクトを重視しています。一部のライトの配置は現実にはあまりない配置となっていますが、画面奥からの強い光で逆光感を強調した、ドラマティックなライティングにしています」(山口氏)

フィールドライティングのながれ

▲本作のライティングは、フィールドロケとカットシーンの2つに大別される。2nd Passを終えてENV班からライティング班へ渡ってきた状態のウォールマーケット「屋台通り」のアセット。ロケーションにもよるが、もっとラフに近い段階からライティングが関与し、雰囲気づくりのために仮ライトを仕込むというケースもある

▲段階的にライトを仕込んでいき完成度を高めていく。「どこかを集中して進めるのではなく、ロケーション全体でまず60〜70%に引き上げ、そこから詰めていきます」(亀川氏)

▲完成した実機画面。薄くフォグを適用し雰囲気を高め、明暗でユーザーの視線や進路を誘導している

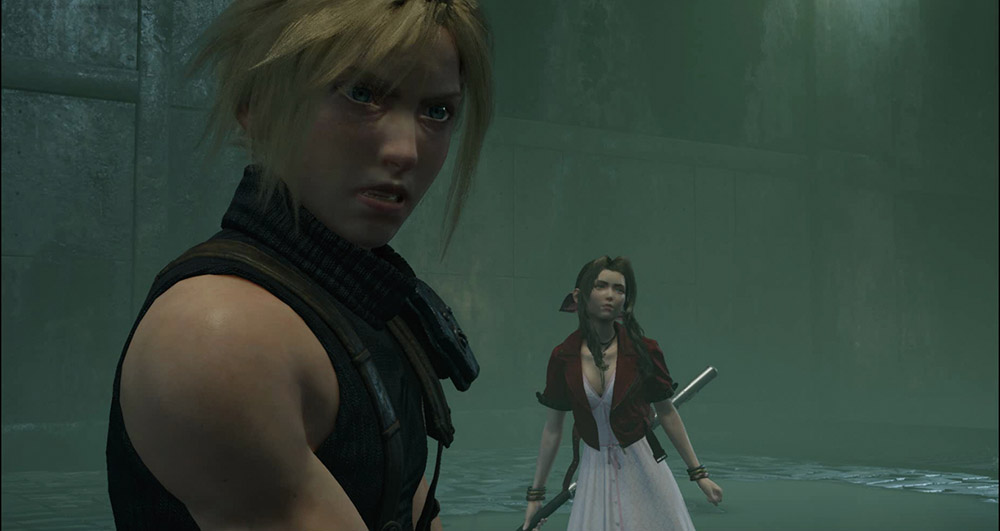

▲同様に、地下下水道のボス・アプスと戦闘する部屋のライティング。ENV班からアセットを受け取りライティングを開始。部屋の中央やなど各所にプレイヤーキャラやアプスを複数配置し、全体のバランスを見ながら作業を進める。この時点ではフォグ感が強く、照明がやや黄味がかっている

▲調整途中の様子。段階的にフォグ感や黄色い照明を弱める方向で修正が重ねられている

▲【左】フォグ感を強め、やや青緑のトーンに調整。アプスがぶら下がるキャットウォークにも意識的にライトを配置するため仮のアプスが置かれている/【右】完成した実機画面。さらにフォグ感を強め、アプスのシルエットが出るよう調整された

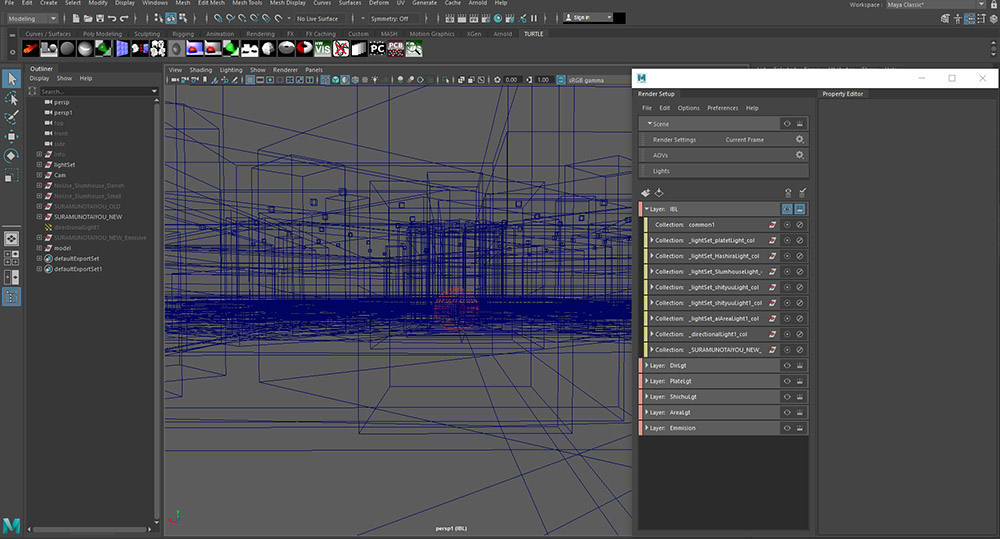

天球の作成

▲天球は背景アセットをENV班から受け取り【左】、球状にレンダリング、Nukeで合成して作成している【右】。レンダリングにはArnoldを使用。「事前に要素ごとにグループ設定をしてもらっていたので、それをRenderSetupに登録しレイヤーを分けてレンダリングしています」(山口氏)。画像は七番街スラムの例で、Mayaからレンダリングされるレイヤー数は6、テクスチャサイズは8,192✕2,048となっている。昼と夜があるロケーションでは、コンポジット時にできるだけレイヤーを共有する組み方にしておくことでレンダリングコストを抑制。ミッドガルのプレートの上であれば上空は雲や星だが、プレートの下の街で上空に見えるのは、プレートの下面。「プレート上は基本的に夜空で多少ディテールが甘くても大丈夫なので天球テクスチャサイズは4Kでしたが、プレート下ではディテール感を出す必要があり8Kテクスチャを多用しました。さらに8Kでもディテール感が足りないという箇所も多々ありました」(山口氏)

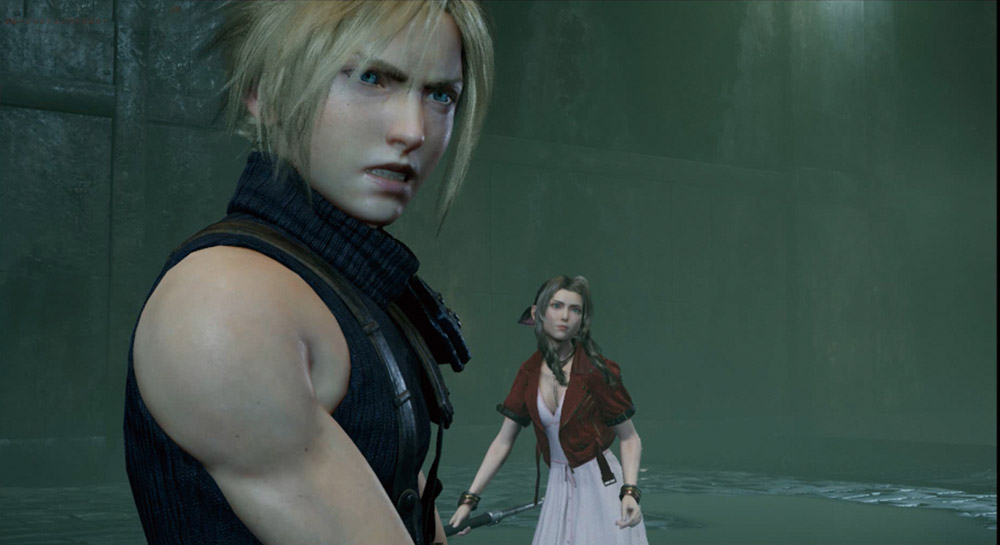

カットシーンライティング

▲カットシーンライティングは、大きく3つのステップで制作していく。画像はカットライトのない状態

▲仮ライト

▲ブラッシュアップライト

▲ポストプロセスで全体のトーンを整え、処理負荷対策まで行なった最終的なライティング。処理負荷の高いカットシーンでは、シャドウを抑えるなど負荷と見た目の品質のトレードオフに頭を悩ませることも。「エフェクトやフィールドとで処理負荷の配分があり、それぞれ余裕があれば譲り合って『エフェクトの処理負荷に余裕があるのでもっとライトを追加していいよ』などのやりとりがありました」(亀川氏)。ポストプロセスについては、前述した頭痛エフェクトなどのポストプロセスはVFX班が担当する一方、ライティング班は被写界深度・モーションブラー・輝度値に対するグレアの具合など、カメラに関わるパラメータを管轄した

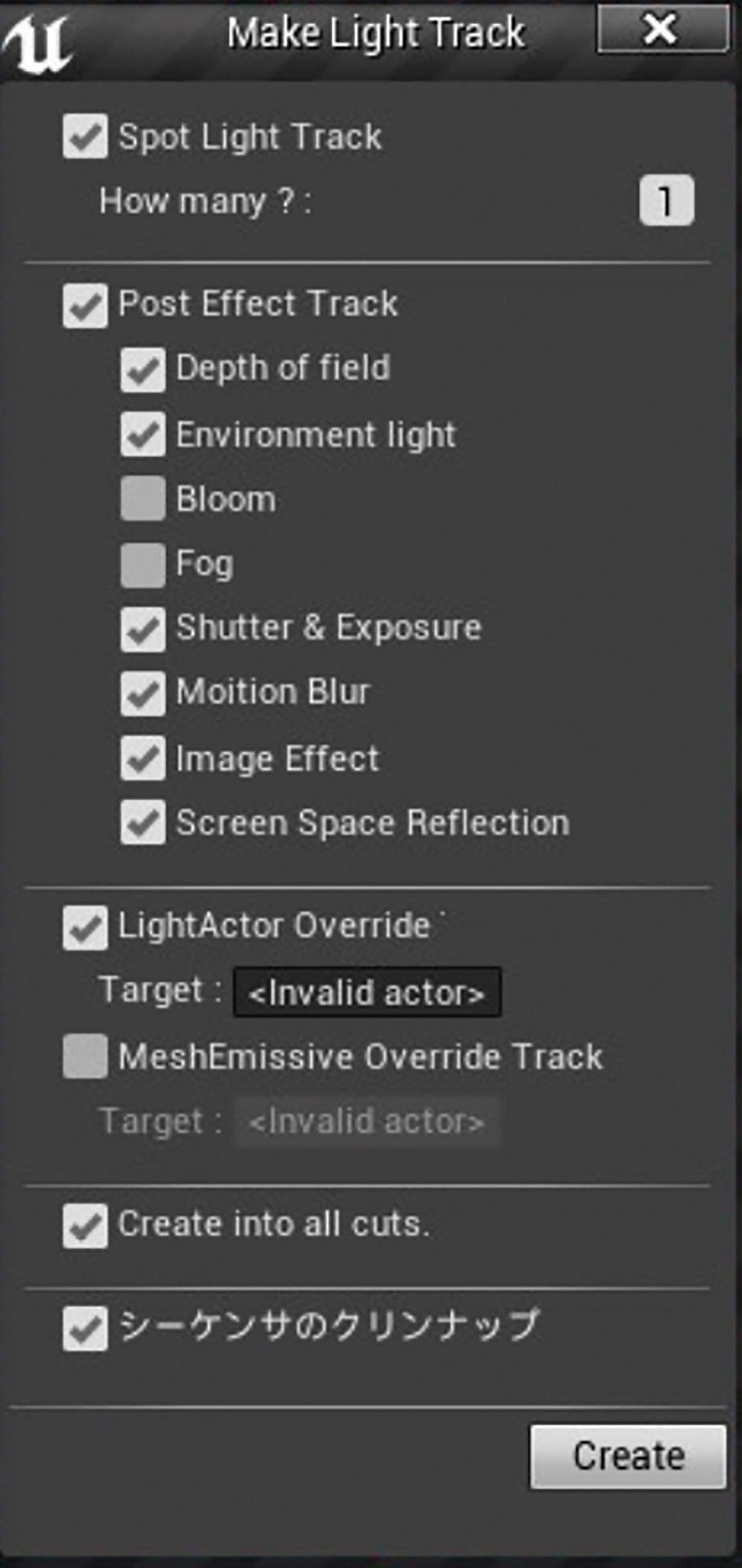

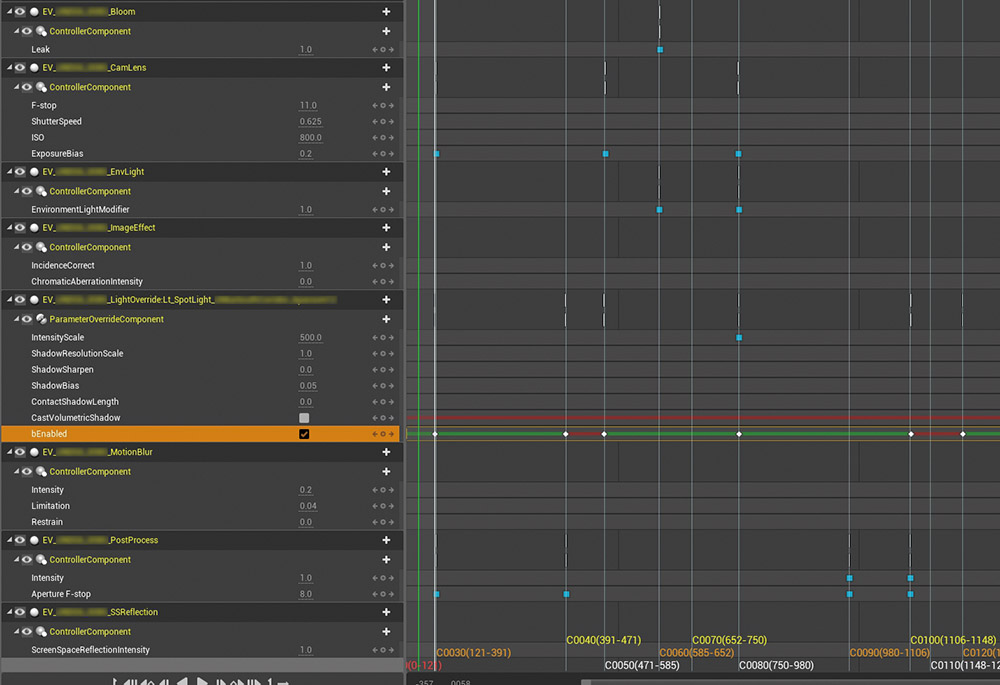

ライティングのためのシーケンサー拡張

▲シーケンサーにはライティング作業のための拡張も施されている。【左】ライト/ポスプロ作成ツール「Make Light Track」。「Spot Light Track」「Post Effect Track」などカットシーンライティング作業に必要な要素にチェックを入れて、一括で作成することができる/【右】カットごとに複数のライトを配置してライティングを行なっている様子。左列のリストは階層化されており、「C0090」「C0100」などカット単位でグルーピングされている。キャラクターへのライトは、1人3灯を目安に周辺の状況に合わせて変動

▲カットごとに、ポスプロ・フィールドライト・エミッシブアセットの強度などを制御している様子。各カットの区切りはタイムライン上に縦線として表現される

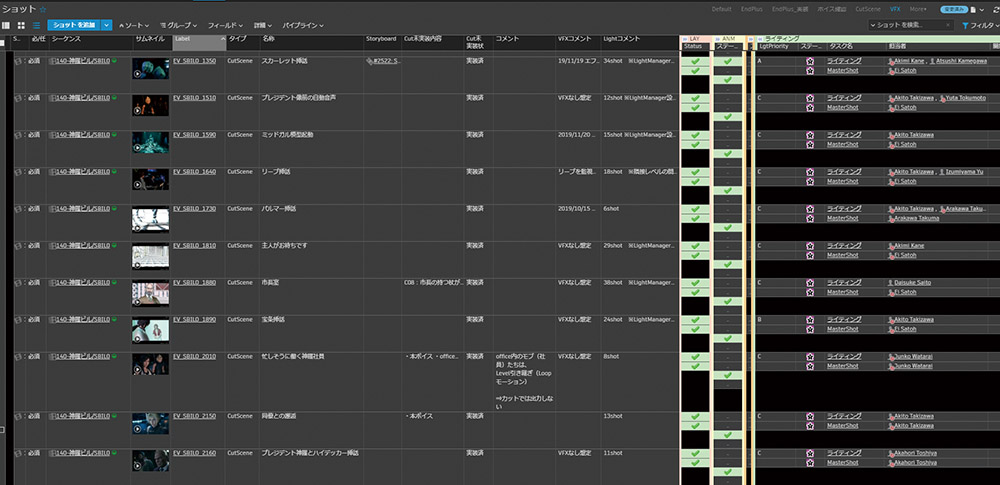

Shotgunや共有マップによる他班との連携

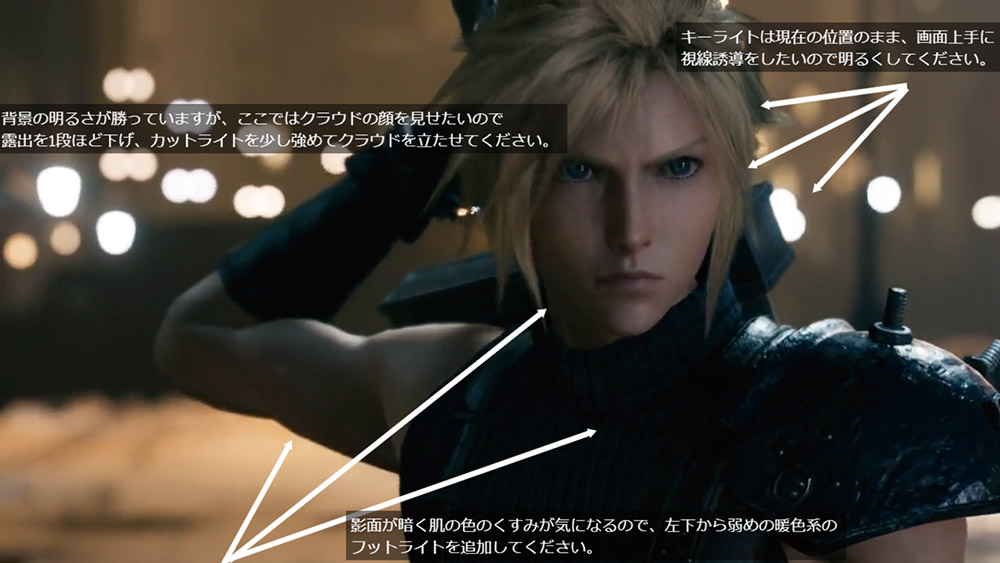

▲【左】他班との連携のために、作業ステータスをShotgun上で共有。レイアウト/アニメーション/フェイシャル/VFX/ライティングの状況が逐次投稿されており、各班の情報がひと目でわかるシンプルな構成となっている。ライティング・パイプラインステップには「ライティング」「MasterShot」の2タスクを登録。各イベントのキーとなるショットをマスターショットとして優先的に制作、承認され次第イベントを通した一連のライティングに取りかかる/【右】ライティングのチェックバックにはShotgun上のオーバーレイ・プレーヤを用い、文字・矢印などのアノテーションで指示が行われる。まずマスターショットでOKを受けてから作業に入るため、ここで大きくNGとなることはない

▲各種テストを行うためのベースロケーションを用意し、前ページでも紹介したようにVFX班と共有。このマップはENV班に依頼して作成してもらった軽量な街アセットを配置したものだ。「ゲーム中の基本となるライトやカメラ設定を、昼【左】・夜【右】それぞれ適用しています。ここでエフェクトの輝度感などを早い段階で摺り合わせて作業を進めていくことができました。ライティング班設立にあたってはプロジェクト全体で好意的に受け取ってもらえたことが大きかったと思います。他班がライティングのために動いてくれるなど、ライティングに理解を示して暖かく対応してもらえることが多くありました」(山口氏)

処理負荷の最適化

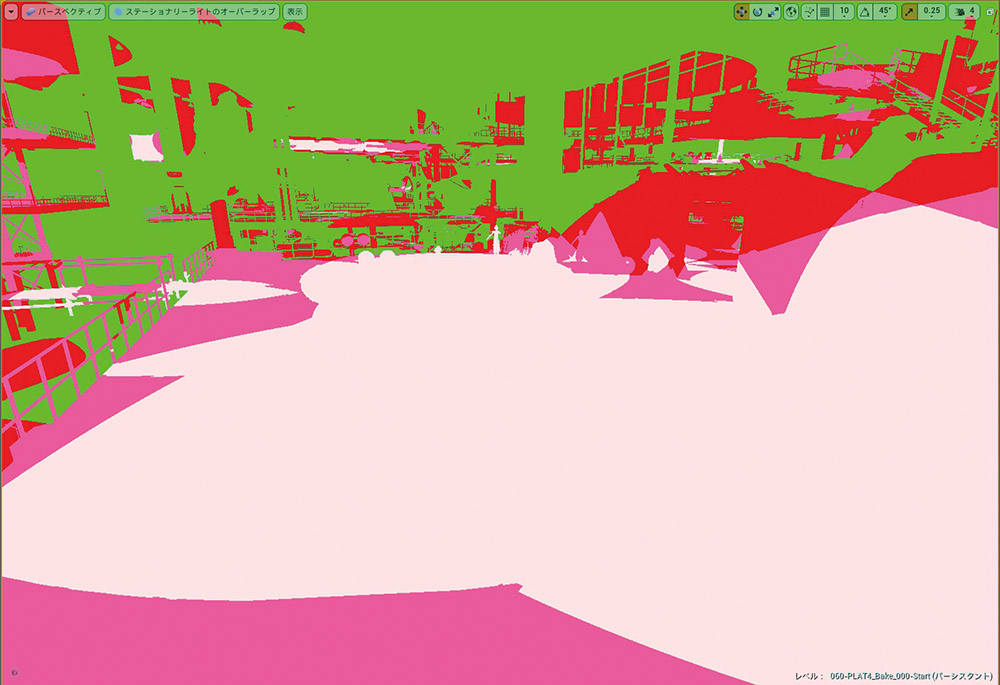

▲ライティング班開設当初は、映像制作のライティングの要領で潤沢にダイナミックライトを配置、質感は十分ながら実機での負荷が過大となってしまった。【上段左】処理負荷対応前のフィールドライト/【上段右】ステーショナリライトのオーバーラップ表示。赤〜白の高負荷領域が画面の大部分を占めている/【下】この状態でプレイすると、17.53FPSと快適とは言えないフレームレートに

▲【上段左】処理負荷対応を終えたフィールドライトと【上段右】オーバーラップ表示。「スタティックライトはベイクするため処理負荷が低いのですが、質感が出ません。そのため、遠景や、近景であれば強めにならないようにして配置しています。ダイナミックライトはそれぞれ近接しないようにし、スポットライトのコーン角度、照射距離、シャドウの精度を調整して、処理負荷を低減しています」(亀川氏)。処理負荷対策後のフレームレートは29.84FPSとなり、グリーンの範囲に収まっている【下】

オススメのライティングカット

▲山口氏お気に入りのライティングカットは、壱番魔晄炉爆破後、八番市街地の地下道を抜けた後の広場でのワンシーン。オープンワールドのゲームのように、ユーザーの意思で任意に様々なロケーションを行き来できるのとは異なり、本作では一度通り過ぎたら再度訪れることはできないロケーションが多く存在する。そのため、現実に則してスマートに画づくりしたくらいではユーザーの心に残らない。ここぞという場面では誇張を効かせ、インパクトを重視した。「配置されているエフェクトの炎で得られる光量よりもかなり強いライトを設定しています。ここは魔晄炉爆破の影響をより印象づけたかったので、リアルではなく演出に寄ったライティングにしています」(山口氏)。ほかにも、順当なライティングでは得られないくらい強めにリムライトを当てるなど、カットごとに演出やキャラクターの魅力が際立つよう工夫し、本作の長大なカットシーンを飽きさせないよう誇張を交えながら丁寧に描いている

▲亀川氏が印象に残っているライティングとして挙げたのは蜜蜂の館。特にダンスイベントは作中最大級の長尺カットシーンとなっている。「原作から大きく拡張された部分の1つです。ダンスが3曲含まれるといった演出を際立たせるために、ミュージカルやライブ映像を多数鑑賞してイメージを膨らませてライティングしました。」(亀川氏)。また、コルネオは亀川氏お気に入りのキャラクターでもあり、"悪者感""いやらしい雰囲気"が滲み出るようライティング。ユーザーからの反応にはコルネオに関するものも多く、手応えを実感しているという