VR映画の上映・コンペティションに特化した日本初の国際映画祭「Beyond The Frame Festival」が2月12日(金)~2月21日(日)に開催された。オンラインで行われた同映画祭は、世界中どこからでも参加可能。多くの映画ファンやVR映画関係者が厳選された作品の数々を楽しんだ。

会期中は上映作品に関するオンライントークイベントも実施され、国内外から豪華な顔ぶれが集結した。今回はその中から、3人のVR映画監督が、VRならではの「ユーザー体験」および「インタラクション」について語った回をレポートする。

TEXT_横塚瑞貴 / Mizuki Yokotsuka(Playce)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

●Information

-

-

「Beyond the Frame Festival」

開催日程:2月12日(金)~2月21日(日)

開催場所:オンライン

言語対応:日本語・英語

審査員:園 子温氏、大宮エリー氏、福田 淳氏

ナビゲーター:届木ウカ氏

主催:株式会社CinemaLeap

協力:文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」/HTCVIVE/VIVEPORT/VeeR

btffjp.com

twitter:@btffjp

YouTube:https://youtu.be/90UUyMahbkg

映像文化の革命児「VR映画」に焦点を当てたイベント

映画の誕生から130年以上経った現在、従来の横型フレームだけではなく360度や180度、縦型など様々な形式の映像表現が可能となった。中にはVRやAR、AIなどの技術を利用した作品も登場し始めるなど、映像文化の著しい発展が窺える。そんな時代の流れに乗り、VRの映像作品だけに焦点を当てたのが「Beyond the Frame Festival」だ。

同映画祭には国内外から厳選された全19作品がノミネートされ、フェスティバルアンバサダーのKOM_I氏、審査員を務めた映画監督・脚本家の園 子温氏、作家・画家の大宮エリー氏、ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス創業者の福田 淳氏らの選定により、グランプリが決定した。

上映作品とならび注目を集めたのが、国内外のゲストによるオンライントークイベントである。「VRがクリエイターに与えた影響」から「VR映画の可能性」まで、様々なテーマのトークイベントが開催される中、2月15日(月)に語られたのは「VRアニメーションにおける『ユーザー体験』と『インタラクション』の重要性」だった。本トークイベントにはVR映画監督のRicardo Laganaro氏、伊東ケイスケ氏、Charles Ayats氏らが登壇。モデレーターは株式会社ニューディアー代表、新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクターの土居伸彰氏が務めた。

Ricardo Laganaro氏(VRアニメーション監督/映画『ザ・ライン』監督)

ブラジルを拠点に活動するVRアニメーション監督。長編映画や360度映像などの制作を経験した後、VR・AR等の最新没入型テクノロジーを使用した作品制作を専門とするARVORE Immersive Experiencesに入社。自身初のVR映画作品となる『ザ・ライン』は、複数の映画祭で賞を受賞するなど、世界中の注目を集めている

伊東ケイスケ氏(監督/『Beat』監督)

フリーランスの3DCGアニメーションディレクター・3D映画監督。手描きアニメーション・CGアニメーションを制作していく中で、CGをVRにできないかと考えるようになり、2018年からVRコンテンツの制作を開始。VRインスタレーション・VRシューティングなどでプログラミングを学んだ後、2019年からVRアニメーションを制作し始め、『Beat』を含む全2作品を世に生み出した

Charles Ayats氏(VR・AEインタラクティブデザイナー/『ムンクの「叫び」VR』共同監督)

フランスを拠点に活動するVR・AEインタラクティブデザイナー・脚本家。2016年からVR映画の制作を開始。『S.E.N.S VR』『7Lives』に続く『ムンクの「叫び」VR』は、ヴェネツィア国際映画祭にもノミネートされた

キャラクターから絵画まで多彩なVRアニメーション

トークイベントは、3人の登壇者によるプレゼンテーションから始まった。Ricardo氏が監督を務めた『ザ・ライン』は、1940年代のサンパウロを舞台に、2体の模型人形の恋愛模様を描いた作品である。本作品が生まれた背景について、Ricardo氏は次のように語った。「『ザ・ライン』の制作に取りかかったのは、2018年末頃でした。当時はまだVR=ゲーマーのものというイメージが強く、良いストーリーかつインタラクティブなものがなかったんです。そのため『どんな人でも楽しめるVR作品を』という想いを軸に制作しはじめました」。また、Ricardo氏にとっては、この作品が初のVRアニメーション制作となる。その点については、「通常の映画製作とは異なる制作フローに戸惑いもありましたが、デモンストレーションを重ね、小さなステップを積み重ねることで、なんとか完成までこぎつけることができました」と語った。

▲アニメーションは一区画ずつ制作。トライアンドエラーをくり返しながら、全体を完成させていった

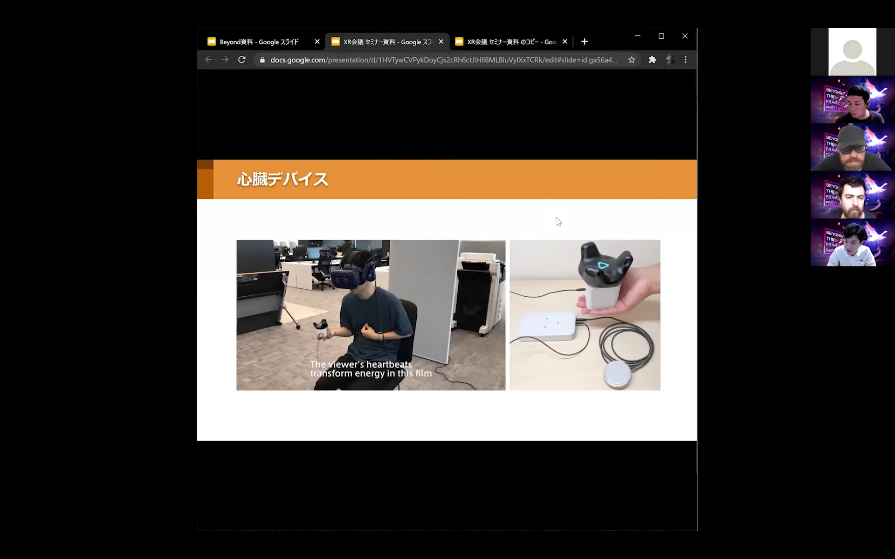

続いて伊東氏が、『Beat』の概要を説明した。自身2作目となる同作品は、ユーザーの心臓の鼓動がパワーとなり、ロボットの成長を助けるストーリー。伊東氏は「私自身、キャラクターが大好きで、どうしたらもっと深く繋がれるだろうかと考えていたんです。そこで思いついたのが、命の源である心臓同士の繋がりでした」と制作までの経緯を明かした。

▲心臓デバイスと呼ばれる聴診器型のジョイスティックでユーザーの鼓動を送ることで、画面内のロボットにパワーが吹き込まれていくしくみとなっている

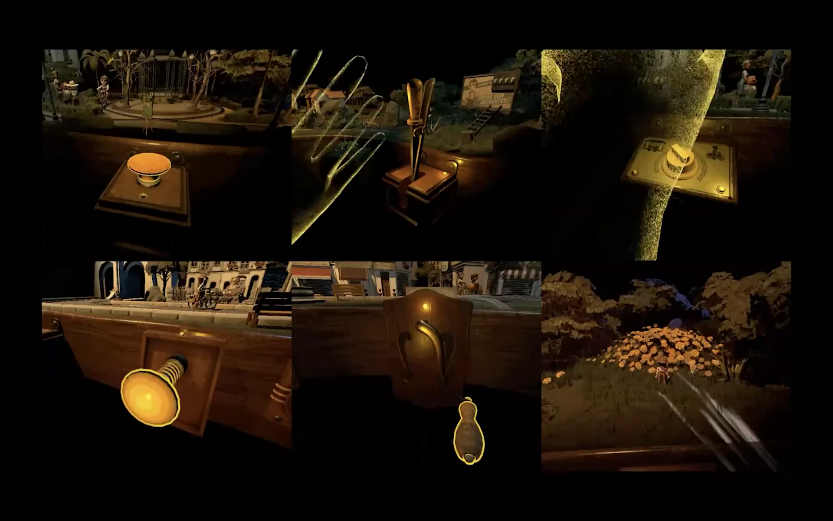

最後にプレゼンテーションを行ったのはCharles氏。『ムンクの「叫び」VR』はエドヴァルド・ムンクの『叫び』がベースとなっており、アニメーションを通じて画家の苦悩が表現されている。「入念な下調べによって、ムンクは恵まれない環境下で幼少期を過ごしたことがわかりました。インタラクティブな表現で、当時ムンクが抱いていた感情をユーザーに想起させられないか。そう考えた末に完成したのが本作品です」。また、「ユーザーの動きによって画面内の映像に変化が起こるだけではなく、映像内に現れるユーザーの手にもエフェクトが入るようにしました」と、作品内のインタラクションの特徴にも触れた。

▲絵画を鑑賞するユーザーとの間に、ムンクの感情を想起させる特殊波などのインタラクションが起こる

初めて触れるユーザーに楽しんでもらえる作品の条件とは

トークイベント中盤からは、いよいよ登壇者らによるパネルディスカッションがスタート。冒頭、土居氏は「プレゼンを通して、いかにユーザーを作品の世界観に巻き込んでいくかがポイントだと感じた」と切り出した。

これに対してRicardo氏は「コンテンポラリーダンスのワークショップに参加し、作品の世界観に巻き込む動きを学んだ」とコメント。「VRアニメーションは、ライティングや建築物などの"空間"を利用したストーリーテリングによって、"ユーザーの体"を動かす必要があります。そこで感情をダンスという動きに落とし込むコンテンポラリーダンサーにワークショップを行なってもらい、ユーザーを効果的に誘導する空間づくりの参考にしたのです」と説明した。

ワークショップで得た空間づくりのコツは、物語の冒頭から反映されている。暗闇の中に置かれたアルバムの端からは光が漏れ出ており、誰もが自然とページをめくる動作を取りたくなるだろう。この他のシーンにも、スマートに誘導するしかけがたくさん散りばめられており、体験したユーザーは自然と世界観に引き込まれていく。

▲冒頭に登場するアルバム。ページを開くとサブタイトルが現れ、物語がスタートする

その後、「各作品がその世界観に至った経緯」や「今回ノミネートされた作品とこれまでに作ってきた作品とのインタラクションの違い」などが語られ、パネルディスカッションは「初めて触れるユーザーに楽しんでもらうためには?」というテーマへ。

VRアニメーションに慣れていないユーザーは「どこを触ったら良いのかがわからない」と戸惑いを感じることも少なくない。その点について聞かれたCharles氏は「誰に対して作っている作品なのかが重要である」と言及した。「ゲーマーと一般の人では、インタラクションに対する理解に差があります。ゲーマーであればすぐに気が付くようなインタラクションも、一般の人には伝わりづらい可能性があるのです。だからこそ、自分の作品はどの層につくっているのかを明確にし、対象となるユーザーが『早く見たい!』『触りたい!』と思えるようなインタラクションを加えることが重要なのです」。

対してRicardo氏は、幅広いユーザー層を想定した今回の作品を例に、「できるだけ現実の動きに近いインタラクションにすることで、慣れていないユーザーでも怖がることなく楽しめるようにしました」と回答。また、インタラクションが起こる物体のデザインをしっかりと行うことで、触ってもらいたいものだけを触ってもらえるようにしたと明かした。

▲誰もが一度は触った覚えのあるインタラクションのため、VRに苦手意識のあるユーザーでも戸惑うことなく楽しめる

あえてインタラクションの数を絞るという意識は伊東氏にも共通していた。「VRはユーザーが触りたいと感じたものを触ったとき、何かしらのインタラクションが起きる点が一番の醍醐味です。しかしその一方で、アニメーションとしてストーリーを成立させる必要もあるため、余計なインタラクションによってストーリーがぶれてしまってはならないのです」。これにはCharles氏も「ユーザーが動いてストーリーを進めなくてはならないコンテンツならではの苦悩と言えます」と同意を示した。

VRアニメーションの発展には、検証が必要不可欠

トークセッションの最後は、改めて「ユーザー体験」と「インタラクション」の重要性に対する各々の見解が語られたとともに、VR業界を志す視聴者に向けたメッセージも送られた。

先陣を切ったのはRicardo氏。「みんなが理解・共感できるストーリーが何よりも重要」だとくり返し、そのために必要な検証や芸術的観点からのアプローチなどへの意欲を示した。そしてVR業界を目指す視聴者に対しては、「とにかく何かを作ってみて、積極的に作品を見せるようにしてください」とメッセージを残した。

対してCharles氏は「より多くの人が見たくなるような、カリスマ性のあるキャラクターが必要」とコメント。Ricardo氏のストーリーに重きを置いた意見とは違い、"VRアニメーション"というコンテンツ自体のハードルを下げる存在に希望を見出しているようであった。そして、視聴者には「色々な人と会い、色々な場所へ行き、誰かに伝えたくなるようなストーリーを見つけてほしいです」と伝えた。

最後に伊東氏は、他2人のインタラクションをより自然に誘導するための検証や世界観構築にかける想いを踏まえ、「より良いアイデアを生み出すプロセスを大切にしようと感じました」と語った。また視聴者に対しては、ストーリー×インタラクションのバランスについてアドバイス。「VR制作ではついインタラクションに注力してしまうものですが、バランスを失うとインタラクションがストーリーからかけ離れてしまう危険性があります。だからこそ、制作する際には時々ストーリーのコンセプトをふり返り、VRアニメーションとして成立しているかどうかを意識するようにしてください」とメッセージを残した。

映像文化の最先端をいくVRアニメーション。残念ながら日本における知名度はまだまだ低く、発展途上のコンテンツと言えるだろう。しかし本トークイベントを通じて、VR映画監督らが作品にかける想いの強さを感じることができた。今回の映画祭がコンテンツ自体の成長を後押しする起爆剤となり得るかもしれない。