2月26日(土)、27日(日)の2日間にかけて、マンガ・アニメ業界のボーダーレス・カンファレンス「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima 2021」(IMART 2021)が開催された。2019年に続く第2回目の開催となった同カンファレンスでは、全24セッションをラインナップ。第一線で活躍するクリエイターや、アニメスタジオの経営者、さらにはプロデューサー、編集者、研究者など、多彩な登壇者がトークを繰り広げた。CGWORLD.jpではその中から注目のセッションを3回にわけてレポートする。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Session 01:LOTTEガーナチョコレート「Gift」に見る、アニメーションMVの表現と可能性

ワコムスポンサードセッション「LOTTEガーナチョコレート『Gift』に見る、アニメーションMVの表現と可能性」では、LOTTEのバレンタインキャンペーン向けに制作されたアニメーションMV『ガーナ Gift篇』のメイキングを紹介した。登壇者は監督の依田伸隆氏、キャラクターデザインの押山清高氏、ワコムの轟木保弘氏。モデレーターは高瀬康司氏が務めた。

▲「LOTTEガーナチョコレート『Gift』に見る、アニメーションMVの表現と可能性」登壇者

▲ロッテ ガーナ バレンタイン『ガーナ Gift篇』フルver

本作は「友達以上恋人未満の関係が続く幼馴染の男女が、バレンタインをきっかけに変わる」という川村元気プロデューサーのシノプシスに、様々なディテールを追加しながら世界観を構築するという手法が採られている。例えば川を挟んで暮らしているという舞台をプラスしたことで、お互いにメッセージを書いた紙飛行機を飛ばし、コミュニケーションを取っているというアイデアが生まれた。

また引っ越しという要素をプラスしたことは2人の住宅環境のちがいに発展。引っ越す側の少女はマンション住まい、残る側の少年の家はクリーニング店を営んでいるという設定に繋がった。

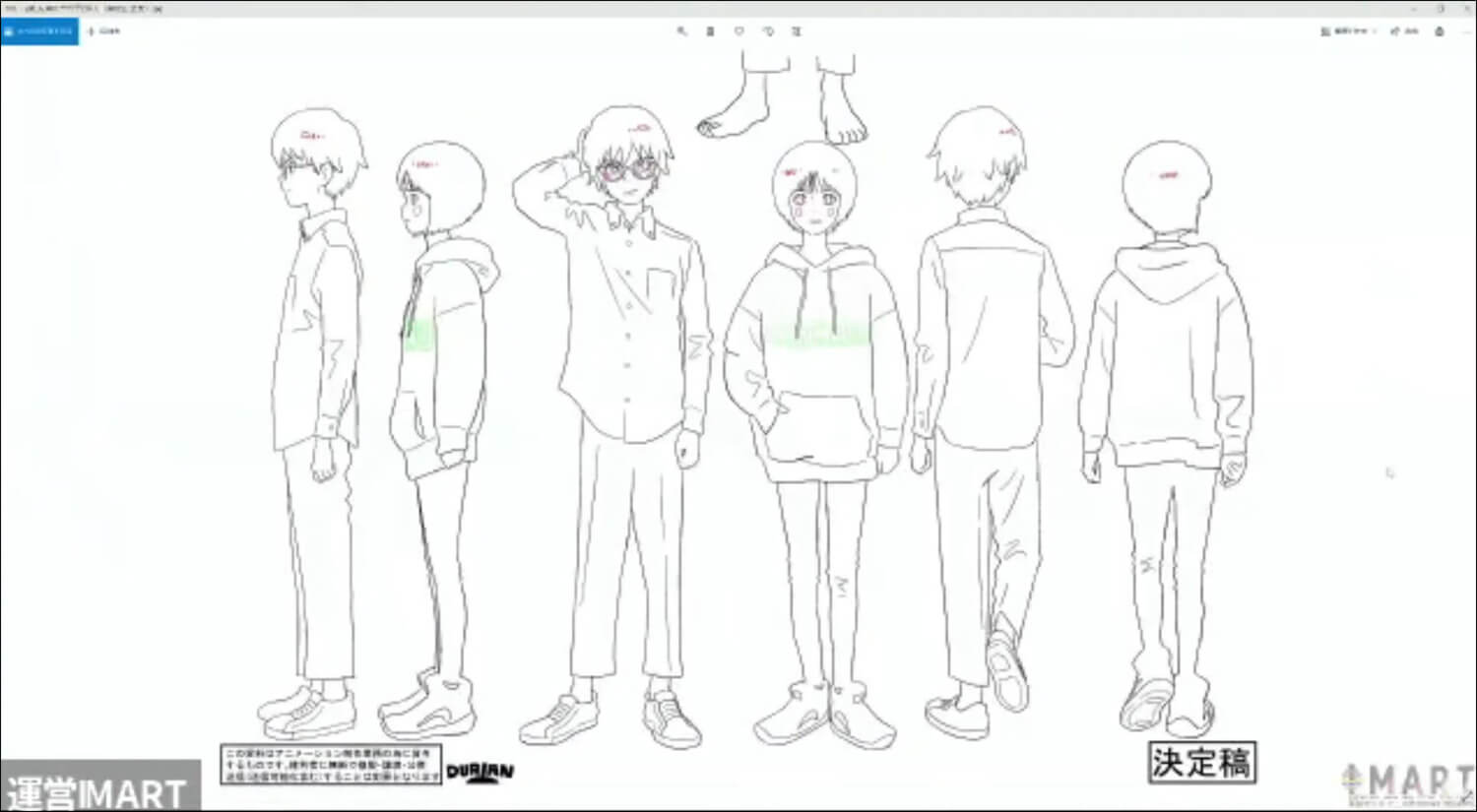

▲キャラクター設定画決定稿

セッションでは実際の制作で使用された素材を公開。キャラクターデザインのラフ稿では、押山氏がどのようなことを考えながらイメージを固めていったのかを解説した。ラフの一部に色が付いている理由については「色があった方が具体的にイメージしやすいから」とコメント。髪やハイライトの色も複数パターン用意された。依田監督はラフ稿を見たことで「昔のセルアニメにあったかもしれない、にじみも出たような色づかい」を試してみたくなったそうだ。

▲キャラクター設定画ラフ稿/髪の色を複数パターン試している

▲キャラクター設定画ラフ稿/左下の髪に入ったハイライトが特徴的

ビデオコンテはテイク1とテイク5の2つのバージョンが上映された。テイク5ではストーリーラインを時系列順にしてシンプルにするなどの調整が施されている。依田監督の絵コンテについて、押山氏は「2人が小学生から高校生になっても、同じ日常の中で同じ行動を繰り返しているのが僕は好きなんです。それによって時間経過がわかりやすく表現されている」と魅力を伝える。クリーニング店の看板を直したり、紙飛行機を飛ばしたりする姿が何度も描かれることによって、成長する姿が印象に残る仕上がりとなった。

▲ビデオコンテ:左がテイク1、右がテイク5

依田監督はこれまでもMVやOP/EDアニメなどを多数手がけており、カットを細かく刻んで情報量を詰め込む演出を得意としてきた。しかし川村プロデューサーから「今の世の中の状況では、皆がテンポが速いものを見られるほどエネルギッシュかわからない」と指摘を受けたことから、今回はその手法を封印。見ていて疲れない演出を目標にして、カットの数も抑えめにした。

ただ1カットあたりの尺が長くなるとキャラクターの芝居も増えるため、アニメーターにはより高いテクニックが必要とされる。依田監督が押山氏にオファーしたのは、そういった演出を実現させることが理由のひとつだったと明かし、その手腕を絶賛。それに対して押山氏は「僕としてはもっとカットを区切ってもらった方が負担は少なくて済んだのですが......」と笑顔を見せながら、本作では普段より絵を濃い目にすることで、長いカットでも鑑賞に堪えられるような画面づくりを目指したと語った。

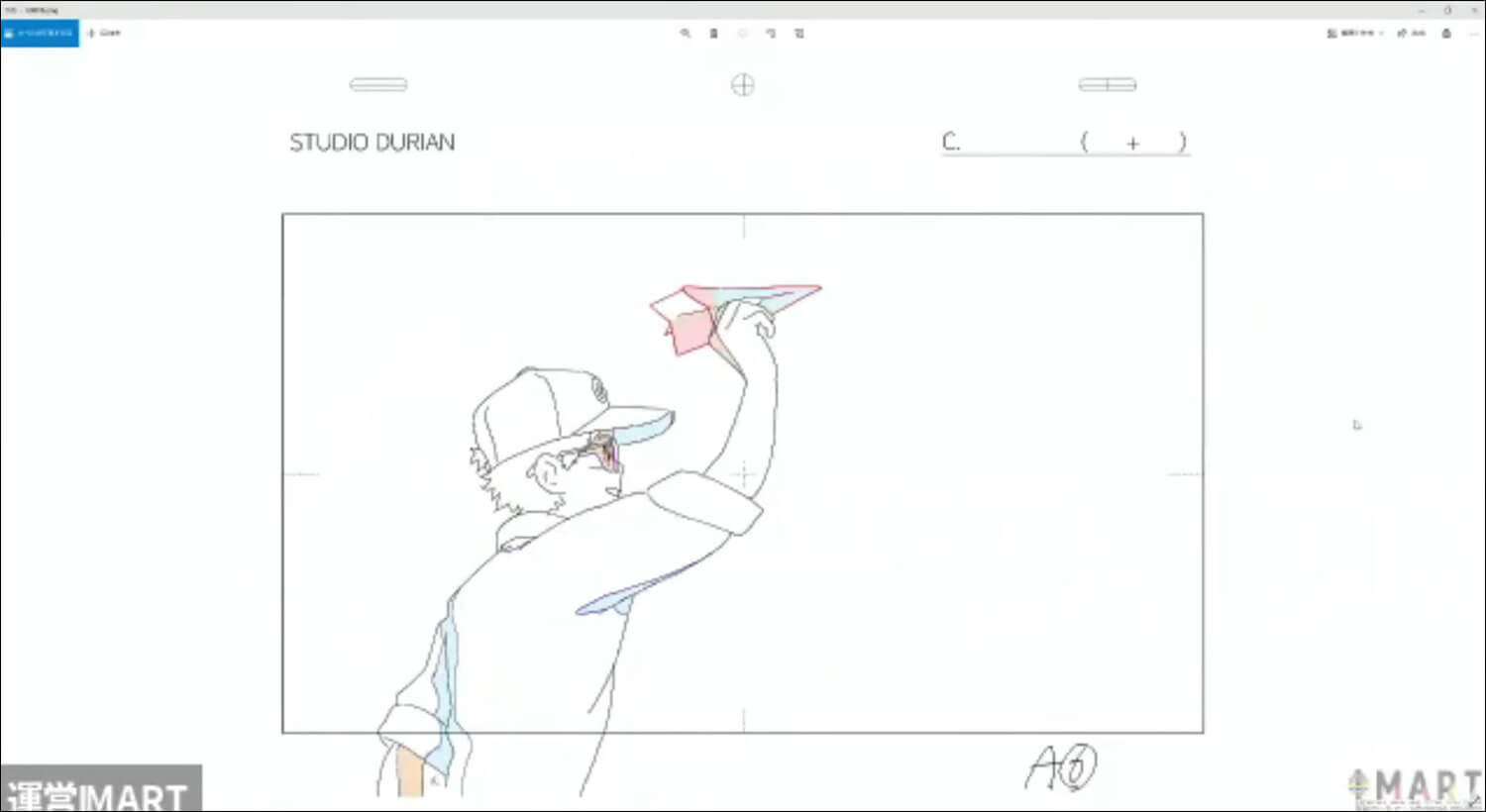

▲原画/紙飛行機を飛ばすカット

セッションの後半ではアニメーターが手がけた原画を公開。作中では紙飛行機を飛ばすカットがたびたび描かれており、押山氏は「こういう何気ない自然な動きをつくるのは難しいのですが、違和感のない動きをつくり出してくれました」とコメント。MV後半の少女が振り向くカットは、担当した原画マンが自分自身の演技を撮影し、実写の映像を参考に作画をするロトスコープの手法を用いていることなどの制作秘話が飛び出した。

続く撮影の工程は依田監督が代表を務める10GAUGEが担当。Before&Afterを見せるかたちで、どのような特殊効果が施されているのかを解き明かした。とくにMVラストの大量の紙が舞い散るカットは、原画では紙に文字は描かれておらず、撮影で文字を貼り込んで動かすという非常に労力のかかった箇所だ。

▲撮影/左が撮影処理前 右が撮影処理後

「紙は曲がっているため、曲面に合わせて貼って動かすのは難しいんですよ」と押山氏。作画は紙の歪みを上手く誤魔化しているため、そこに違和感なく文字を貼り込むのは大変だっただろうと苦労をねぎらった。依田監督は「この貼り込みはヤバかったですね。動画を描くのとほぼ同じ工程でした」と一枚一枚を描くように、丁寧に処理を加えていったと解説した。

さらに押山氏は「冒頭の車のガラスも、よく見ると指紋の汚れが付いているんです。ガラスというフィルタがきちんと表現されている」と細部まで行き届いた撮影の技に触れる。依田監督は10GAUGEは撮影の工程が好きな会社であるため、反射や照り返し、映り込みなど、撮影のテクニックが活かしやすい要素をコンテの段階から盛り込むようにしていると自身の演出法を語った。

▲セッションの様子/左から轟木保弘氏、依田伸隆氏、押山清高氏

また『Gift』はワコムの液晶タブレットを用いて制作された場面も多数存在することから、轟木氏が作品の感想を伝えたり、依田監督と押山氏が製品の使い心地や要望を伝える一幕も見られた。ボーダーレス・カンファレンスのIMARTらしい、意見交換の場として興味深いセッションとなった。

Session 02:アニメ業界 女性の働き方

▲「アニメ業界 女性の働き方」登壇者

セッション「アニメ業界 女性の働き方」では、東映アニメーションの柳川あかり氏、アスミック・エースの竹内文恵氏、横浜国立大学都市イノベーション研究院教授/日本アニメーション学会会長の須川亜紀子氏が登壇。モデレーターはアニメ・マンガライターの川俣綾加氏が務め、第一線で活躍する女性プロデューサーや研究者の視点から、アニメーション業界の就労環境やキャリアづくりなどをディスカッションした。

まずは社内にロールモデルになるような先輩はいたのかという質問が飛んだ。柳川氏は『おジャ魔女どれみ』などを手がけた関 弘美プロデューサーを入社前から知っており、比較的近い世代にも女性プロデューサーがいたため、女性だからプロデューサーにはなれないといった不安はなかったそうだ。

ただ業界全体を見ると、メディアに出る女性プロデューサーの数が少ないため、ロールモデルが見つからない人も多いのではないかと懸念を伝える。そしてアニメ業界には女性がいることを伝えるという意味でも、イベントや講演などには積極的に出演するようにしていると胸の内を明かした。

竹内氏はアスミック・エースがアニメ製作に本格的に参画してから日が浅い時期に入社したため、同じプロデューサーという職種ではロールモデルはいなかったという。しかし社内の先輩たちが育休・産休の制度をきちんと活用できるように意識的に実践していったため、労働環境はどんどん変わっていった。

今後の課題については、育休・産休から職場復帰した人たちが、それまでと同じ仕事を同じようにできる環境を整えられるようにすることだとコメント。コロナ禍によってテレワークが進んだという状況を活かし、時間ではなくタスクで労務管理をするなど、1人ひとりの状況に合わせて、そのノウハウを発揮できるような対策が必要になってくるのではないかと意見を述べた。

セッションでは柳川氏がプロデューサーとして手がけた『スター☆トゥインクルプリキュア』も話題になった。多様性をテーマとしたことで注目を集めた本作について、柳川氏は「女の子が健やかに生きていくために、どういう作品をつくればいいのか」を男性も含めた多くのスタッフと話し合えたことは、とても良い経験になったと振り返る。

▲3分でわかるスター☆トゥインクルプリキュア

須川氏は2004年から始まった『プリキュア』シリーズについて、「アニメーションの歴史の中でも女性に対するエンパワーメントを、忠実かつ時代に沿って描いている」シリーズだと語り、『スター☆トゥインクルプリキュア』の決して結論にたどり着こうとしない点を評価する。

「こうしなければならない」という強制がなく、女の子たちが行動して悩むところを前面に出しており、さらに善悪の二元論に収めない価値観の多様性もある。様々な側面から語れる作品だと分析した。竹内氏も同じアニメプロデューサーとして「マスに向けたアニメーションでこういった作品を送り出してくれたところに心強さを感じた」と感想を伝える。

セッションでは海外との差について言及する場面も見られた。竹内氏は海外の映画祭ではカンファレンスの登壇者は基本的に男女が同じ比率になっていることに触れた。それはルールとして男女比を等しくしている訳ではなく、そういったことをきちんと意識した集団であるという映画祭側のメッセージのように感じたという。

柳川氏も海外では登壇者に当たり前のように女性がいる環境が日本とは異なるとコメント。そういった場が自然に生まれれば、ロールモデルに悩む人も少なくなるだろうと語った。

さらに柳川氏はマイノリティの比率が3割を超えると組織に変化が表れるという、ハーバード大学の社会学者ロザベス・モス・カンターが提唱した「黄金の3割」理論を挙げて、「集団の中に女性が1人という状況は進歩ではあるが必ずしも理想ではない」と話す。女性が活躍するためには、自分の意見が女性代表の意見のように見られない環境も大切になってくる。プロデューサーというスタッフを決める側の立場としても、そういったことには意識的でありたいと話した。

須川氏も「研究もその人の個性が影響するものであって、"女性だから"と期待されていた時代はそろそろ終わりに来ている。今後は多様性をどのように活かされていくのかが重要になるだろう」と述べた。

最後に川俣氏は、今回の登壇者が全員女性だったことを取り上げて、「こういう話は本来は男性もするべき話でもある。これからはきちんと皆で考えていければ良いなと思います」とコメントし、セッションを締めくくった。