『Gray』は日本工学院八王子専門学校 ゲームクリエイター科四年制の学生たちが中心になって制作した、本格サバイバルホラーVRゲームだ。本作は学生がつくったとは思えない高い完成度に仕上がっており、東京ゲームショウ2017(以下、TGS2017)に展示された際には、試遊を希望する来場者が長蛇の列をつくった。本記事の前編では、制作メンバー5名へのインタビューを通して、『Gray』におけるアーティストの役割を中心に紹介した。後編では、テクニカルアーティストとプログラマの役割を中心に紹介する。本作のメイキングを通して、ゲーム開発教育の最新事情をご覧いただきたい。

TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

▲『Gray』紹介PV

プログラマー、TA、アーティストの3役が、理想的な形で機能

C:千葉さんはTAと背景モデルのセットアップを担当したそうですね。TAとしてプロジェクトでどんな役割を担ったのか、具体的に教えていただけますか?

千葉:僕はこのプロジェクトを通してTAになれれば良いなと思っていました。その願いは、ある程度かなえられたと思います。最初はUE4の基本的な操作ですら手こずっていましたが、プログラマーの2人とやり取りするうちに、技術に対する理解がどんどん深まっていきました。徐々に今村さんが思い描く世界を表現できるようになり、グラフィックスのクオリティが増すほどに、楽しさも増していきましたね。

藤巻:アート面に関してはアーティストの3人に全部お任せしましたが、ゲームをクリアするまでの道のりや、技術的な課題に対しては、色々と意見を言わせていただきました。そんな僕たちの話を一番理解してくれたのが千葉さんでした。

千葉:「この技術なら使える」「これはやれない」といったことを明快に判断してくれたので、すごく心強かったです。やれるかどうかわからない、もやっとした状態が続くことはなく、ストレスが少なかったですね。

C:プログラマ、TA、アーティストの3役が、理想的な形で機能したわけですね。

大格:プログラマーだけでゲームをつくっていると、アセットストアでモデルを購入する以外の選択肢はほぼないので、グラフィックスがボトルネックになりがちです。彼らと組むことで、ハイエンドゲーム制作を体験できたことは大きな収穫でした。加えて、僕自身もUE4を使った制作は今回が初めてだったので、すごく勉強になりました。

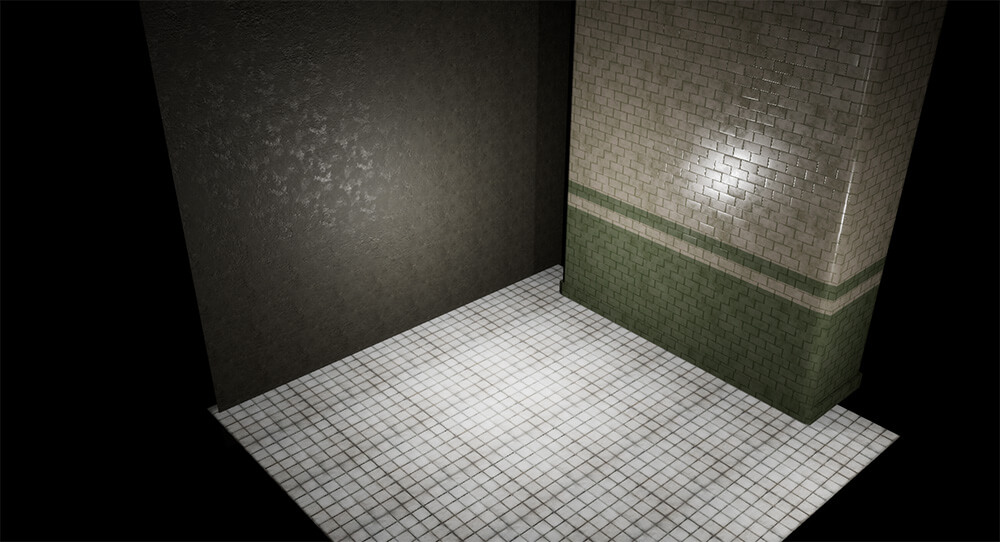

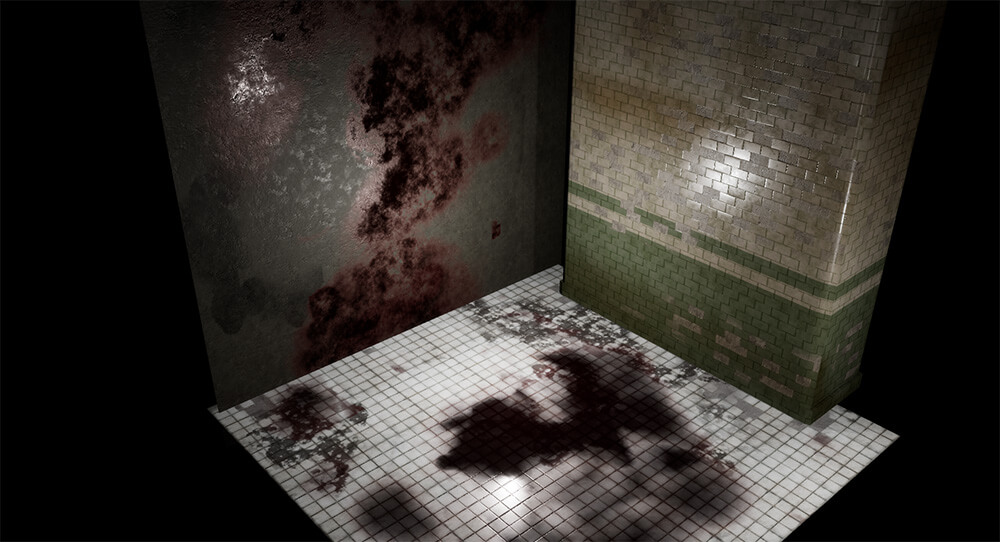

▲ゲーム内の背景

C:皆さん、すごく積極的に『Gray』のプロジェクトに関わっていたようですが、本作は自主制作ですよね?

大格:最初は完全な自主制作でしたが、先生に交渉して、後付けでチーム制作の授業に組み込んでもらいました。

藤巻:とはいえプログラマーの場合、チーム制作に使えるのは1週間のうち1日だけでした。だから残りは自宅に持ち帰って作業していましたね。

大格:時間が足りなくて、かなりきつかったです(苦笑)。

今村:アーティストの場合は、1週間のうち3日くらいはチーム制作に当てられました。それでも時間が足りず、自宅まで持ち帰っていましたね。チープな世界観にはしたくなかったので、汚しの入れ方、質感、ライティングにはこだわりました。あまり人が見ない部分までつくり込むことを意識したし、全部のモデルのクオリティを合わせる作業も結構あったので、やることは尽きなかったです。

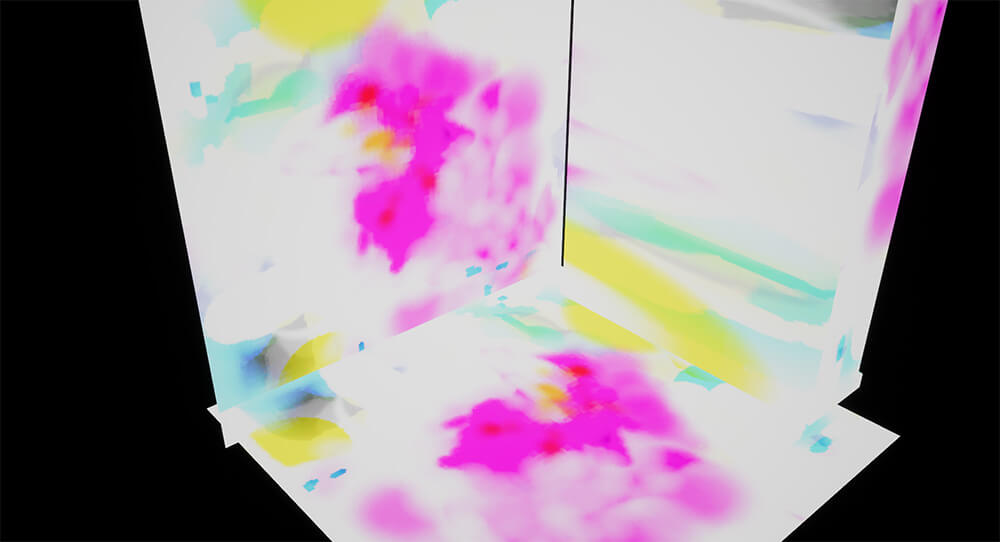

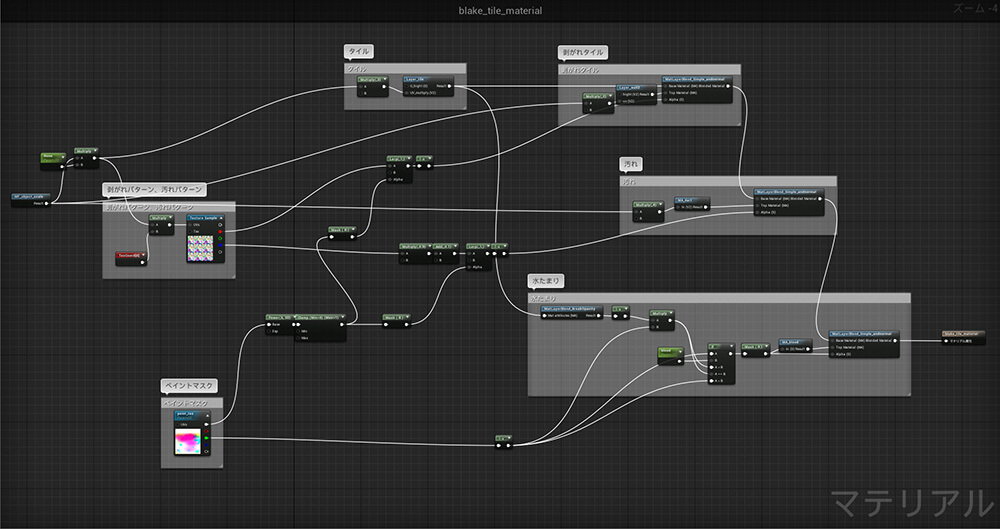

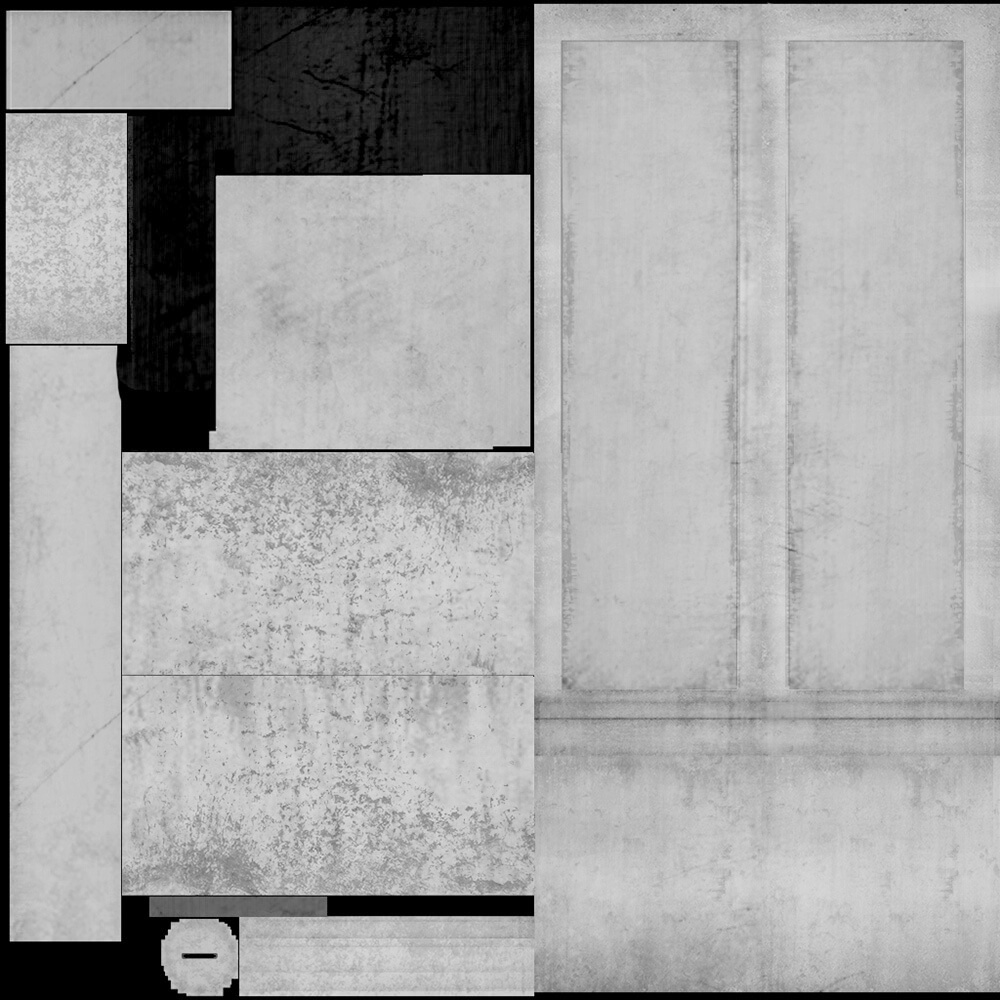

▲コンクリートの壁や床のタイルなど、模様をタイリングしただけではチープに見えてしまう部分は、UE4のテクスチャ マスクを使って汚れや破損を表現している。【左】テクスチャ マスクの使用前/【右】テクスチャ マスクの使用後。テクスチャ マスクに対応して、マテリアルがブレンドされている

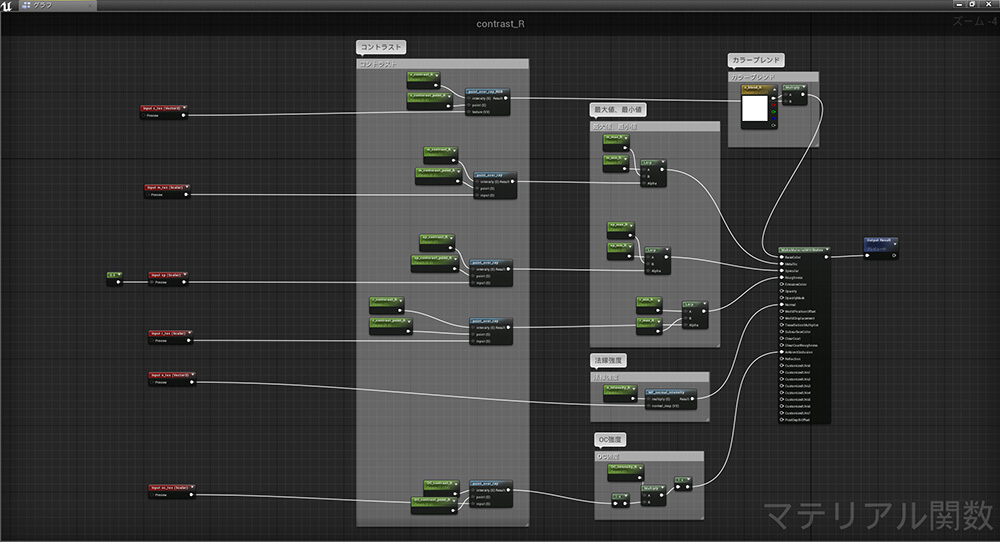

▲【左】テクスチャ マスクのRGBが、それぞれ汚れや破損のマテリアルにリンクされている/【右】テクスチャ マスク用のブループリント(※1)。テクスチャ マスクを変更するだけで、汚れや破損のパターンを増やせるようにセットアップされている

※1 UE4搭載の、ビジュアル スクリプティング システム

C:物理ベースレンダリングは使いましたか?

藤巻:完全な物理ベースレンダリングは無理でしたが、それらしく見えるような質感調整やライティングは意識しました。そのために必要なテクスチャのつくり方は、僕の方から色々と提案させてもらいました。

千葉:説明してもらうと「ああ、そういうことなんだ」と勉強になったので、それを僕が翻訳して今村さんに伝えていました。今村さんは感性でつくる人なので、藤巻さんの言葉をそのまま伝えても納得してもらえないのです。「わからない」「できない」と言いかねないところを、あの手この手で説得していました。

C:実際のゲーム開発現場に限りなく近いコミュニケーションが行われていたようですね(笑)。すごく興味深いです。

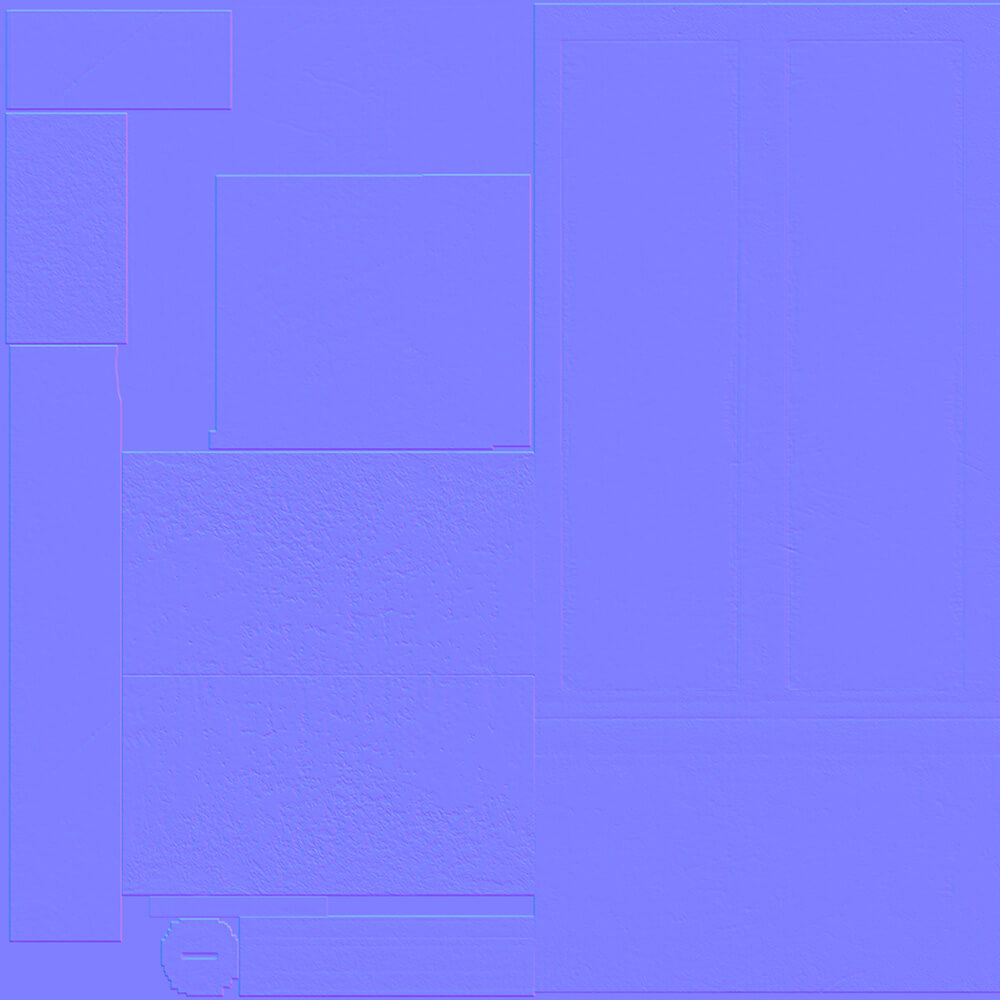

▲【左】テクスチャ(アルベド)/【右】テクスチャ(スペキュラ)

▲【左】テクスチャ(ノーマル)/【右】質感調整用のブループリント

▲【左】UE4での質感調整前/【右】UE4での質感調整後。アーティストが制作した3種類のテクスチャ(アルベド、スペキュラ、ノーマル)をUE4で調整している。「テクスチャ自体はPhotoshopで描いた物理的に正しくないテクスチャなので、UE4で擬似的なレベル補正やパラメーター調整を施し、物理ベースレンダリングに近い質感を表現しています。UE4でリアルタイムに質感を制御できる利点を生かしたつもりでしたが、1つ1つ調整するのは骨が折れましたし、誤魔化しには限界があるので、テクスチャの描き直しが頻繁に発生しました」(千葉氏)

「物理ベースっぽいけど、実際には噓」なライティング

C:ライティングはどなたが担当したのでしょう?

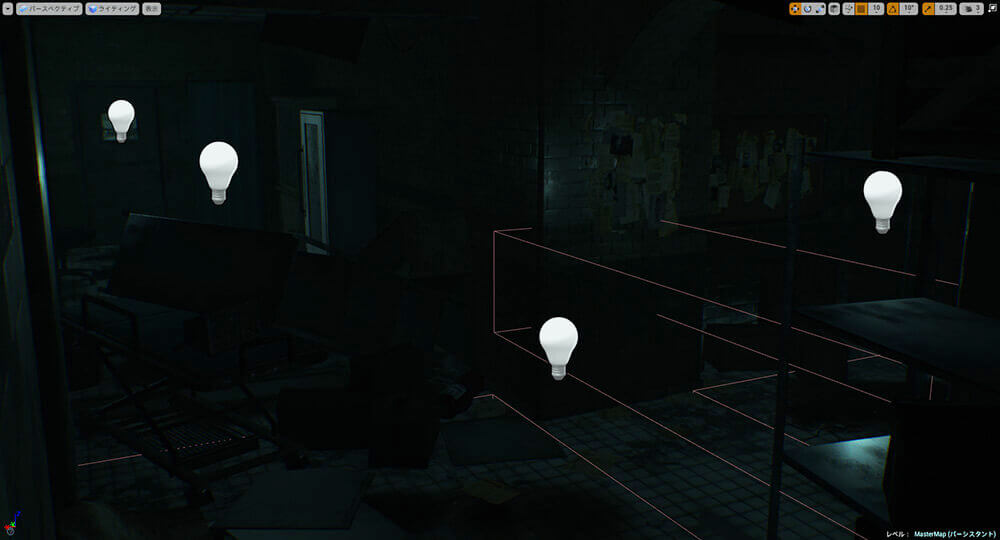

千葉:藤巻さんと相談しながら、僕が担当しました。最初の頃は「ホラーゲームだから、暗くすれば怖さを演出できるだろう」と考えていたのです。ところが藤巻さんと大格さんから「単純に暗くするだけじゃ、プレイヤーは何をすれば良いのかわからない」と指摘されたので、プレイヤーが迷いなく操作できる明るさを確保しつつ、怖さを演出できるようライティングを調整しました。ハイライトの位置も考えましたし、明るさと暗さのテンポも試行錯誤しましたね。Oculus Riftを通して見た場合と、ディスプレイモニタで見た場合とでは、画面の明るさが全然ちがう点にも悩まされました。

▲ゲーム内の背景

大格:ライティングも物理ベースが理想ではありましたが、全部のライトを物理ベースにすると、VRゲームとしてのパフォーマンスを維持できませんでした。加えて、必要な明るさも確保できなかったのです。そのため背景のテクスチャにライトを焼き付けたり、光源のない場所に「噓ライト」を置いて周囲をうっすら照らしたりしています。

千葉:「物理ベースっぽいけど、実際には噓」というライティングを目指したので、すごく難しかったです。何度もトライ&エラーを繰り返し、なんとか成立させました。アーティストは「こっちのライトの方が良い!」と言って処理負荷の重いライトを使いたがったのですが、「それは重くなるから止めてください」とプログラマーからNGを出されることも多かったですね(笑)。

藤巻:アーティストの皆さんは処理負荷に対する認識がちょっと甘かったので、理解と協力を得られるよう、結構がみがみ言わせていただきました(笑)。一方で、皆さんが表現したいものを最大限表現できるよう、プログラマーとして最大限の努力をするよう務めもしました。

C:よくチームが崩壊しませんでしたね。

藤巻:そうですね。

C:崩壊の危機はなかったんですか?

大格:なかったですね。今村さんはすごくアーティスト寄りで、藤巻さんはすごくプログラマー寄りの人なのです。その間に千葉さんや僕が入ることで、いい感じの緩衝材になっていたように思います。

今村:確かに色々言ったり言われたりはしましたが、お互いの仲が険悪になることは一切ありませんでした。VRゲームということもあって、グラフィックスの質を落とさざるを得ない部分はありましたが、今の自分たちがVRでできることはやりきったと思います。

▲【左】UE4上に配置したライト/【右】ライティングの参考例

▲ライティングの参考例。光源のない場所にも、周囲をうっすらと照らす「噓ライト」が置かれている。「ライティングは本当につらい作業でした。ゲームのパフォーマンスと見映えの両方に影響する要素なので、プログラムの観点に加え、アートの観点からもクオリティアップが求められました。VR空間内での移動を想定したライティング、リニアワークフローではない環境での作業、軽量化のためのライトの焼き付け、反射キャプチャー(※2)の配置など、とにかく苦しい要素が多かったです」(千葉氏)

※2 UE4の機能の1つ。配置した場所から一定範囲のキューブマップをキャプチャする

C:最後に『Gray』の制作を通して皆さんが得たものを教えていただけますか?

大格:学生のうちに、これほどしっかり役割分担がなされたチームで制作できたことはすごく貴重な経験でした。この経験のおかげで、別のチームで制作することになったとしても、どう進めれば正解にたどり着けるか見極められるようになったと思います。今回はUE4を使いましたが、今後はもっと低レベルなプログラミングを実践し、ゲームエンジンやAIをつくることにも挑戦したいです。

藤巻:チーム制作の経験が一番の財産になったと、僕も感じています。チーム内で役割分担をして、それぞれの得意分野でしっかり力を発揮し、最高に良いものをつくるという目標が達成できたことはすごく嬉しいです。僕が学んできたことを実際のゲーム制作に生かし、完成したゲームをTGS2017でお客様に遊んでいただくまでの一連のながれを実践できたことは、本当に貴重な経験でした。

小西:技術の面でも、考え方の面でも幅が広がったと思います。後は、逆境に立ち向かう、どんなことをしてでも成し遂げる精神を養えました。そして一番の収穫は、人の目を気にするようになれたことですね。

C:「人の目」というのは「ユーザーの評価」という意味ですか?

小西:それもありますし、ディレクターの理想をどう実現するかという意味でもですね。人に見てもらい、喜んでもらうことに対する意識が高まったと思います。

千葉:他の人の考える理想を実現するために、自分がどんな工夫や努力をするか......。自己表現ではない表現欲求がすごく身に付いたと感じています。後は、ゲームづくりを通して、つくり手の気持ちが少し理解できたように思います。『Gray』の制作を通して、ゲームづくりをしっかり体験できたことが、すごく良かったです。

今村:自分1人ではつくれなかったものが、皆の力を借りることで完成し、いい結果に終わったことがとても嬉しいです。自分の腕も上がったと感じます。ゲーム会社に入ったら、自分のつくりたいものはつくれないと思うので、学生のうちに制作できて良かったと思います。

C:将来アートディレクターになって、今度は仕事で自分の理想を表現できるようになると良いですね。

今村:そうですね。それを目指して、今後もゲームをつくっていきたいと思います。