「CGWORLD 2019 クリエイティブカンファレンス」で高い評価を得た、あまたによるセッション「VR空間におけるキャラクターの自然な存在感を実現する方法」。ゲームキャラクターの魅力をアニメーションで表現するという、ユニークな内容だ。本作のプロデュース&ディレクションを担当した高橋宏典氏と、講演者の福山敦子氏、アレクシス・ブロードヘッド氏にゲーム概要や創作の原点などについて聞いた。

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

■関連記事はこちら

キャラクターの魅力をモーションで伝えきる!「VR空間におけるキャラクターの自然な存在感を実現する方法」

『Last Labyrinth(ラストラビリンス)』

ジャンル:VR脱出アドベンチャーゲーム

対応HMD:PlayStation VR、HTC Vive、HTC Vive Pro、HTC Vive Cosmos、Oculus Rift、Oculus Rift S、Oculus Quest、Windows Mixed Reality Headset、Valve Index

対応機種:PS4、上記HMD推奨PC相当(Intel Core i5-4590 / NVIDIA GeForce GTX 1060以上 / OS:Windows 10 (64bit)/ メモリ:8GB以上)

配信ストア:(ダウンロード専用)PlayStation Store、Steam、Oculus Store、Microsoft Store

価格:3,980円(税別)~ ※配信ストアによって異なる

lastlabyrinth.jp

©2016 AMATA K.K. / LL Project

モバイルゲーム中心のスタジオが挑んだハイエンドゲーム開発

CGWORLD(以下、CGW):はじめに『Last Labyrinth(ラストラビリンス)』の企画の成り立ちについて教えてください。そもそも、なぜVRゲームをつくろうと思われたんですか?

高橋宏典氏(以下、高橋):いくつか理由があります。まずビジネスサイド的なところでいうと、弊社はモバイルゲームのデベロッパーで、2008年に創業以来、おかげさまでトラックレコードがそれなりに貯まってきました。ただ、モバイルゲーム市場が過当競争になるなかで、よりハイエンドなゲーム開発が求められるようになってきました。一方で社内を見渡すとゲーム業界で20年以上のキャリアをもち、コンソールゲームの開発経験もあるベテランが少なからずいました。そこで会社のショウケースとしても、実績づくりとしても、ハイエンドなゲーム開発に挑戦してみたいと考えるようになりました。

もちろん、ただハイエンドなゲームをつくって出すというだけでなくて、ユニークな体験ができるところまで、しっかり提示していきたいとも考えていました。実際、すでにコンソールゲームはインディゲームも含めて、タイトル数が非常に多く、そのまま出しても埋もれてしまうリスクがありました。その一方で自分自身がVRゲームにすごく興味があったのと、VRゲームを制作するには2画面分のレンダリングを行う上で、フレームレートをしっかり保てるように、高度なチューニングが必要になるという技術的特性がありました。それでVRという新しいポテンシャルと、技術のショウケースという二面性で選択しました。

CGW:企画のスタートはいつ頃でしたか?

高橋:最初に企画を立てたのは2015年の秋です。その頃から、今後はハイエンドゲームもつくっていかないといけないだろうな、と思っていました。また、すでに2016年の春にOculus Rift CV1、秋にPlayStation VRの発売が予定されていました。そこでOculus Rift向けにプロトタイプをつくり始めて、2016年の東京ゲームショウにプレイアブルなものを出展しました。ただし、当初から何かひとつのVRデバイスに特化するのではなく、マルチデバイスで出すことを考えていました。

CGW:数あるVRゲームの中でもかなり尖ったタイトルになりましたね。「キャラクターが1体しか出てこない」、「キャラクターがプレイヤーの指示に従って、環境とパズルをする」、「キャラクターが日本語をしゃべらない」などです。こうしたゲームデザインに至った意図も教えてください。

高橋:やりたいことを逆算しながら考えた結果です。もともと僕自身が初代『どこでもいっしょ』(1999)のディレクターを務めたこともあり、仮想キャラクターとのコミュニケーションをゲームのテーマにしていました。また、弊社のアニメーターである福山が、『ICO』、『ワンダと巨像』でのアニメーター経験があり、繊細なキャラクターアニメーションをつくるスキルがありました。これは他のスタジオと比べても優位性がある部分だと考えました。

そこでモーションによるキャラクター表現とコミュニケーションの組み合わせで、何か尖ったものができるんじゃないかなと。そこから仮想キャラクターとコミュニケーションを取りながら、何かするものが良いだろうと言うことになり、パズルや謎解きをするというふうに固まっていきました。また、当時想定していたスケジュールやバジェット感から、複数のキャラクターを出すのは難しいことが想定されました。そこで、ある程度限られたリソースの中で成立しそうなゲームを考えた結果、このような内容になりました。

CGW:2015年の秋から企画を立てられて、2019年11月に発売されましたが、開発期間は想定通りでしたか?

高橋:2016年の東京ゲームショウで出したプロトタイプ版は、プレイヤーの反応が知りたくて最小限の内容のものをつくったため、厳密な全体構想はありませんでした。そのあと1年以上、本開発の座組がなかなか決まらず、開発が休止していました。その後、映像・音楽ソフトメーカーのVAPさんと製作委員会を組めることになり、2018年の春から本開発が始まりました。そのため、実質的な開発期間は1年半ですね。まあ、想定内だと思います。

CGW:開発チームはどれくらいの規模でしたか?

高橋:コアメンバーが十数名で、開発の終盤はもう少し増えましたね。

アニメーターとリガー、それぞれの原体験

CGW:実際にゲームを遊んだところ、カティアのキャラクターデザインもさることながら、モーション(アニメーション)が非常に重要であることが改めてわかりました。これらは講演で強調されていた点です。実際、一点もののモーションだったり、30秒程度にも達する長尺のモーションだったりが多いですね。

福山敦子氏(以下、福山):細かいものも合わせると、カティアだけで600近くモーションデータがありました。私も講演の準備で数えてみて、改めてびっくりしました。

CGW:こんなふうにモーションが主役になるゲームというのは、これまでのゲームの歴史をふり返ってみても、かなり珍しいんじゃないかと思います。そこで、ここからはアニメーターの福山さんと、テクニカルアーティストのブロードヘッドさんに、簡単にご経歴をふり返ってもらいつつ、それぞれの職業にいたった経緯についてお聞きしたいと思います。

福山:初めて遊んだゲームは、ファミコンの『スーパーマリオブラザーズ』(1983)でした。中学生のころ、友達の家に遊びに行って、そこで初めて知ったんです。ボタンを押すとマリオの動きが反応するところに驚きました。ちょうど水中ステージで、マリオがだんだん沈んでいって、ボタンを押すとふわっと上がるところが衝撃的だったんです。当時そんな玩具は他にありませんでしたから。考えてみれば、あれがインゲームのモーションに興味をもったきっかけだったかもしれません。

CGW:そこからゲームにのめりこんだんですか?

福山:すぐに親にファミコンをねだったんですが、『スーパーマリオ』が売り切れで買えなくて、親が買ってきたのが『イー・アル・カンフー』(1985)でした。格闘ゲームの草分け的なゲームで、つまらなくはないんですけど、何かちがうなと。どうしても『スーパーマリオ』が遊びたかったんですが、ちょうど受験生だったこともあり、高校に進学するまでは買うのを禁止されていました。やっと高校に合格して、『スーパーマリオ』を手に入れ、それからはずっと『スーパーマリオ』だけ遊んでいました。

CGW:ブロードヘッドさんは、いつ頃ゲームを始めたんですか?

アレクシス・ブロードヘッド氏(以下ブロードヘッド):子どもの頃からゲームが大好きで、SNES(海外版スーパーファミコン)で『F-ZERO』(1990)をやったり、ゲームセンターで『ストリートファイターII(以下、ストII)』シリーズを遊んだりしていました。そんな風にアニメやゲームにはまっていた、ザ・オタクでした。

CGW:モーションに興味をもたれたきっかけはありましたか?

ブロードヘッド:高校生の頃に遊んだ『ファイナルファンタジーX』(2001)でした。主人公のティーダが初めてブリッツボールをプレイするイベントシーンがすごくカッコ良くて。すごい、こんな格好良いシーンがこれまでのゲームにあっただろうかって。それから、こういうシーンってどうやってつくっているんだろう。これを仕事にするには、どうしたら良いのかなと思うようになりました。それまでは学校ではブロードキャストジャーナリズム、平たくいえばテレビのニュース制作に関する授業を取っていたんです。それが、コロッとゲーム開発者志望に変わってしまいました。

CGW:そうだったんですね。

ブロードヘッド:いつか日本でゲームをつくるって、その頃はバカみたいに思っていました。実際、周りから「バカじゃないの」って思われていました。日本語が話せないし、女子だし、アメリカ人だし、無理じゃんって。ブロードキャストジャーナリズムの先生にも叱られましたね。ただ、たまたまそのときにコンピュータアニメーションの授業も少しだけ取っていました。その先生がとても良い人で、フロリダのフルセイル大学の情報を紹介してくれました。当時すでにコンピュータアニメーションの専門コースがあったからです。そこで迷わず進学しました。

フルセイル大学 コンピュータアニメーションコース

CGW:そういう意味では、学生時代に学んだことが今の仕事に直結していますね。一方で福山さんはいかがでしたか?

福山:大阪芸術大学で抽象画を学んだんですが、もともと勉強がそんなに好きではなくて、絵を描くことや、手で何かつくること、例えば手芸などが子どもの頃から好きでした。そのため、クリエイティブな方面に漠然とした憧れがありましたが、当時住んでいた高知県の四万十市では、そういった情報に触れる機会がありませんでした。美大に進学するための予備校なども、周りにありませんでしたし。美術の授業でクロッキーはやりましたが、本格的なデッサンをしたこともありませんでした。そもそも、自分が美術大学に進学できると思っていなかったんです。

CGW:それがなぜ大阪芸術大学に?

福山:たまたま高校2年生のときに教育実習でいらした先生が大阪芸術大学の学生だったんです。その先生に勇気を振り絞って受験について聞いてみたら、「大阪芸術大学なんて、願書を書くだけで誰でも受かるから、大丈夫」みたいな、ごく軽い雰囲気で言われて。そうなの? という。それで、ちょっとその気になったというか。

CGW:抽象画を学ばれたのは、どういった理由からでしたか?

福山:大阪芸術大学の芸術学部には美術学科、デザイン学科、建築学科、映像学科など、様々な学科がありましたが、絵を描くなら美術学科だろうと考えて進学しました。その後、3年生からゼミに所属するんですが、リトグラフのゼミに応募したら、志望者が多すぎてあふれてしまって、抽象画のゼミになりました。抽象画のゼミは画材や表現方法に縛りがなく自由なゼミでした。生徒も個性強めの人が多く、それぞれに独自のスタイルがあり、田舎者の私はそこで色んな刺激を受けましたね。今思えばリトグラフのゼミよりこちらの方が自分に合っていたと思います。

CGW:抽象画を学んで、ゲーム業界に入って、アニメーターという経歴がすでに興味深いです。

福山:いつも助けてくれる人や、いいお手本を見せてくれる人が周りに現れるんですね。高校生の時も美大になんて行けるわけがないと思っていたのに、美術の先生が放課後、受験のためのデッサンを教えてくれました。大学卒業後はやりたいこと、やれることもわからず定職につかず、ふらふらしていました。そんな中でもゲーム業界に行った知り合いが何人かいたんですね。余談ですが、大阪芸術大学からゲーム業界に行った同世代のクリエイターに、後に『ICO』、『ワンダと巨像』で同じチームになる、上田文人さんがいます。自分も、そうした知人の1人から紹介してもらって、ゲーム開発会社のユークスでデザイナーとして働くようになりました。

CGW:ブロードヘッドさんの学生時代はどうでしたか? 最初からアニメーター志望でしたか?

ブロードヘッド:はい。フルセイル大学はアメリカでも大学と専門学校の中間みたいな、3DCGの技術を学んで学位も取れるような立ち位置の学校で、モデラー、アニメーション、リガーなどの分野別にコースが分かれていました。私はアニメーションのコースを選択していましたが、当時はゲーム業界志望は少なくて、映像業界に行きたい人が多かったですね。今ではComputer Animation for Gamesという専攻がありますが、当時はありませんでしたし、映画『トイ・ストーリ-』などが人気でしたから。周りで「ゲーム業界に行くぜ!」と言っていたのは私だけでした。

CGW:すでにPlayStation3は発売されていましたか?

ブロードヘッド:はい。あとはWiiですね。ちょうど大学生の頃に発売されて、お店の前に8時間以上並んで買いました。すごく楽しかった思い出です。

CGW:ちょうどインゲームのキャラクターモーションが重要視され始めてきたころですね。

ブロードヘッド:そうですね。ゲームは映像作品とちがって、自分が操作できるところが魅力です。『FF X』のかっこよさという話にもつながるんですが、もともと格闘ゲームとアクションゲームが大好きでした。中でも『Devil May Cry』など、スタイリッシュなモーションのゲームが好きなんです。操作することで、自分の中で気持ちが高まっていく点が、映像作品とちがう点です。キャラクターが自分の分身になるところが面白くて、自分でもつくってみたいなと思っていました。

[[SplitPage]]大学と企業、それぞれでモーション制作を学ぶ

CGW:ちょっと話が飛びますが、来日して、ご縁があって、あまたに入社して、実際にゲームのモーションをつくるようになって、学生時代に学んだこととのギャップについて感じたことはありますか?

ブロードヘッド:私は書籍『ディズニーアニメーション 生命を吹き込む 魔法 ― The Illusion of Life ―』で紹介されている「アニメーション12の原則」がすごく好きで、その中でも「予備動作」が好きなんですね。ただ、ゲームだと予備操作に凝りすぎると、レスポンスが悪くなってしまい、自分が操作している感が減ってしまうんです。そこはギャップを感じたところです。

CGW:確かに、打てば響くような反応が求められるアクションゲームでは、予備動作にも工夫が必要ですよね。

ブロードヘッド:完全になくすと、また不自然になってしまいます。上手くバランスを取りつつ、ですね。

CGW:福山さんは逆に入社してから、業務を通してキャラクターアニメーションについて学ばれたんでしょうか?

福山:ちょうどユークスで働きはじめた前後に、アーケードで『バーチャファイター』(1993)が登場したんです。ゲームセンターで初めて見たときは衝撃的でした。キャラクターが物理法則で動く感じがすごく格好良かったです。バトルの勝敗がつくと、勝った側が勝利ポーズをとって、カメラがぐわっと回ったりして......そうした演出にも驚きました。

CGW:まだポリポリなグラフィックでしたね。

福山:でも、それがまた格好良くて。にもかかわらず、ユークスでは横スクロールのアクションゲームで背景のドッターをすることになりました。あれ、3Dじゃないんだって思いつつドットを打つ日々が続きましたが、全然ダメダメでした。コツがまったくつかめなかったんです。一方で社内には、後に大ヒットしてシリーズ化される『闘魂烈伝』のプロトタイプを1人でつくられている方がいました。PlayStation 1向けの3Dプロレスゲームで、ことあるごとに社内で「あれをやりたいな~やりたいな~」というオーラを出していました。そうしたら、そのうちキャラクターアニメーションをやらせてもらえるようになりました。

CGW:当時はどんなツールを使っていましたか?

福山:Windowsではなくて、MS-DOS上で動かすツールでした。もう名前は覚えていません。まだグラフエディタのような機能がなくて、モデルのポーズをコマアニメーションみたいなかたちでちまちまつくっていって、再生して確かめるみたいな感じでした。

高橋:3ds Maxの前身だった3D Studio DOSかもしれないですね。当時、MS-DOS上で動くまともな3DCGツールって、それくらいしかなかったので。

CGW:ブロードヘッドさんは、今ではTAとしてリグをバリバリと組んでいますが、学生時代もリギングの授業はありましたか?

ブロードヘッド:いえ、学生時代はアニメーション専門で、それ以外のことはまったくできませんでした。モデリングもダメダメで、先生から「あんたはアニメーターだね」と半分あきれながら言われたくらいでした。リグに興味はありましたが、学生の頃はつくる機会がありませんでしたね。いつかちゃんとつくれるようになりたくて。あまたに入社したら機会があり、つくるようになりました。

CGW:学生時代にMotionBuilderは触っていましたか?

ブロードヘッド:少し触りましたが、ほとんど手付けでした。映像系の学校だったので、キーフレームで動きがつけられることが重視されていました。

CGW:リグを触るようになったきっかけは何でしたか?

ブロードヘッド:入社して最初に携わったプロジェクトが、スマートフォン向けの3Dアクションゲームでした。そこでモーションを担当しましたが、学校で触っていたリグよりシンプルなものしかありませんでした。今から考えれば、学校では学生のために、Mayaですごく使いやすいリグが用意されていたんですね。そのため、入社してから「なぜ、この機能がないの?」とよく周りに言っていました。うるさい新人でしたね。そのうち「だったら、お前がやれ」と言われるようになって。「え、やっていいの? やるぜ!」って。

CGW:なるほど。

ブロードヘッド:自分の性分で、人がイライラしているのを見るのが嫌なんです。あと、調べものが好きなところもあります。みんな使いにくいツールを使って、悲しい顔をしているのを見るのが嫌で。それを何とかしてあげたいから調べて。調べて、解決法がわかると、それを教えてあげて。そうしたら、相手が喜んでくれて。その顔を見るのが、自分のモチベーションにつながって。このサイクルがくり返されるうちに、ある日いきなりTAになりました。

CGW:ということは、コンソールのハイエンドゲーム開発は今回が初めてだったんですね。

ブロードヘッド:そうですね。できることがたくさんあって、すごく楽しかったです。

CGW:逆に福山さんはコンソールの開発経験が豊富ですよね。

福山:年数は長いですが、タイトル数は人より少ないかもしれないですね。ユークスでは『闘魂烈伝』シリーズや、他のゲームもやりましたが、そこからソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント、SIE)に移ってからは、『ICO』、『ワンダと巨像』だけでしたから。1タイトルあたりの開発年数が長くて。

CGW:そうした中、『Last Labyrinth』は久しぶりのコンソールゲームになりました。

福山:そうですね。久々に思いきりやらせてもらえました。SIEからあまたに移ってからは、ずっとモバイルで受託タイトルを開発していました。それまでとちがい、複数のキャラクターを1人で担当して、それぞれで動きのバリエーションをつけたり、デフォルメキャラクターのモーションをつけたりするのは新鮮でした。今まであまりデフォルメのキャラクターを担当する機会がなかったんですよ。短い時間で数をこなすことで、自分の引き出しがすごく広がりました。

CGW:今回はそれから一周回って、キャラクターが1人だけで、モーションの数が非常に多いタイトルになりましたね。

福山:1人のキャラをじっくりつくり上げるのは、本当に久しぶりの経験でした。先ほどもいったとおり、モバイルゲームの開発は勉強にもなるんですが、どこか消化不良なところもありました。もっとも『ICO』、『ワンダと巨像』が終わったときは、もうしばらく大きなタイトルは良いかなと思っていたのも事実です。そこからしばらく経って、またじっくりつくりたいって気持ちが出てきたんです。そんなときにこのタイトルをつくらせてもらえて、良かったです。

手付けとモーションキャプチャ、それぞれの利点

CGW:ところで、講演中に簡易モーションキャプチャを導入されたという説明がありましたが、どのようなシステムでしたか?

高橋:IKINEMA Orionです。

ブロードヘッド:いろんなシステムを試しましたが、私たちの体制に一番適していたのがOrionでした。すでに弊社にHTC Viveがあったこと。会議室で、誰でも手軽にモーションキャプチャができること。そして一番重要なことが、キャラクターの移動距離をきちんと収録してくれることでした。もっとも収録データをそのまま使用することは少なくて、多くを手で修正しました。下半身の動きはある程度使用し、上半身は手付けで修正するなどです。手付けとモーションキャプチャでは動きの雰囲気がちがいますから、こうした修正は必須でした。

CGW:キャラクターのアニメーション制作には、まず手付けでつくっていって、不足分をモーションキャプチャで補うやり方もあれば、最初からモーションキャプチャでざくっと動きをとってから、手で修正していくやり方もあると思います。『Last Labyrinth』ではどちらが適していましたか?

ブロードヘッド:もともと福山がつくるキャラクターアニメーションを活かしたゲームにしたいというのが高橋の要望でもあったので、前者でした。

福山:実はこれまで、個人的にインゲームのキャラクターアニメーションをモーションキャプチャでつくった経験がなかったんです。『ICO』、『ワンダと巨像』もカットシーンの演出も含めて、手付けでした。そのため収録ノウハウがあまりないということもありましたね。

ただ、今回は時間的な問題が大きかったですし、尺の長いアニメーションが比較的多かった。そのため複数のアニメーターでアニメーション制作を分担する際、イメージを共有する上でモーションキャプチャのデータが役に立ちました。ざっくりとしたながれをモーションキャプチャでつくってから、それをベースに上半身だけ修正していった、などは好例です。

CGW:面白いですね。

福山:もっとも、自分の中でキャラクターの動きがしっかり見えているときは、手付けでもモーションキャプチャでも、でき上がりにそれほど差が出ないんです。そのため、そうした動きについては、モーションキャプチャで収録した方が楽でした。その一方で、漠然としたイメージだけがあって、実際に手でつくりながら、だんだんキャラクターの演技の幅が広がっていくこともあります。そういった動きはモーションキャプチャではつくれないですね。

CGW:福山さんは講演内で「動きで重さを感じさせること」を重視していると話されていましたが、そんなふうに感じられるようになったきっかけはありますか?

福山:『ICO』、『ワンダと巨像』の制作時に上田さんから受けた指摘がベースになっていると思います。たくさんダメ出しをもらいました。特に『ワンダと巨像』では大きな巨像が動くということで、動きによる重さの表現を重要視していました。最初はなかなか私も上手くできなくて、修正が続きました。でも修正されると、全然ちがうものになるんです。そうした工程で鍛えられたというか。今でも自分でできているかどうかわからないですけど、物体が動くということに気を付けるようにしています。

CGW:カティアの動きを見ながら、宮崎アニメを見ているような感覚になりました。コナンやラナが動いている感じでした。

福山:すごく嬉しいです。でも、まだまだそこまで到達していないです。動きの気持ち良さが足りていないです。あれに気持ち良さがプラスできたら、私はもう一段上に上がれると思います。

CGW:気持ち良さってどういうことなんでしょう?

福山:何かダイナミックさみたいなのが、ちょっと足りないんです。もし、また機会があれば、絶対そこを実現できるようにがんばります。男の子でなくても、女の子のキャラクターでもダイナミックさは表現できますから。

CGW:続いて「short Locomotion」の話について伺いたいんですが、エンジニアとのやりとりはどのような感じで進みましたか?

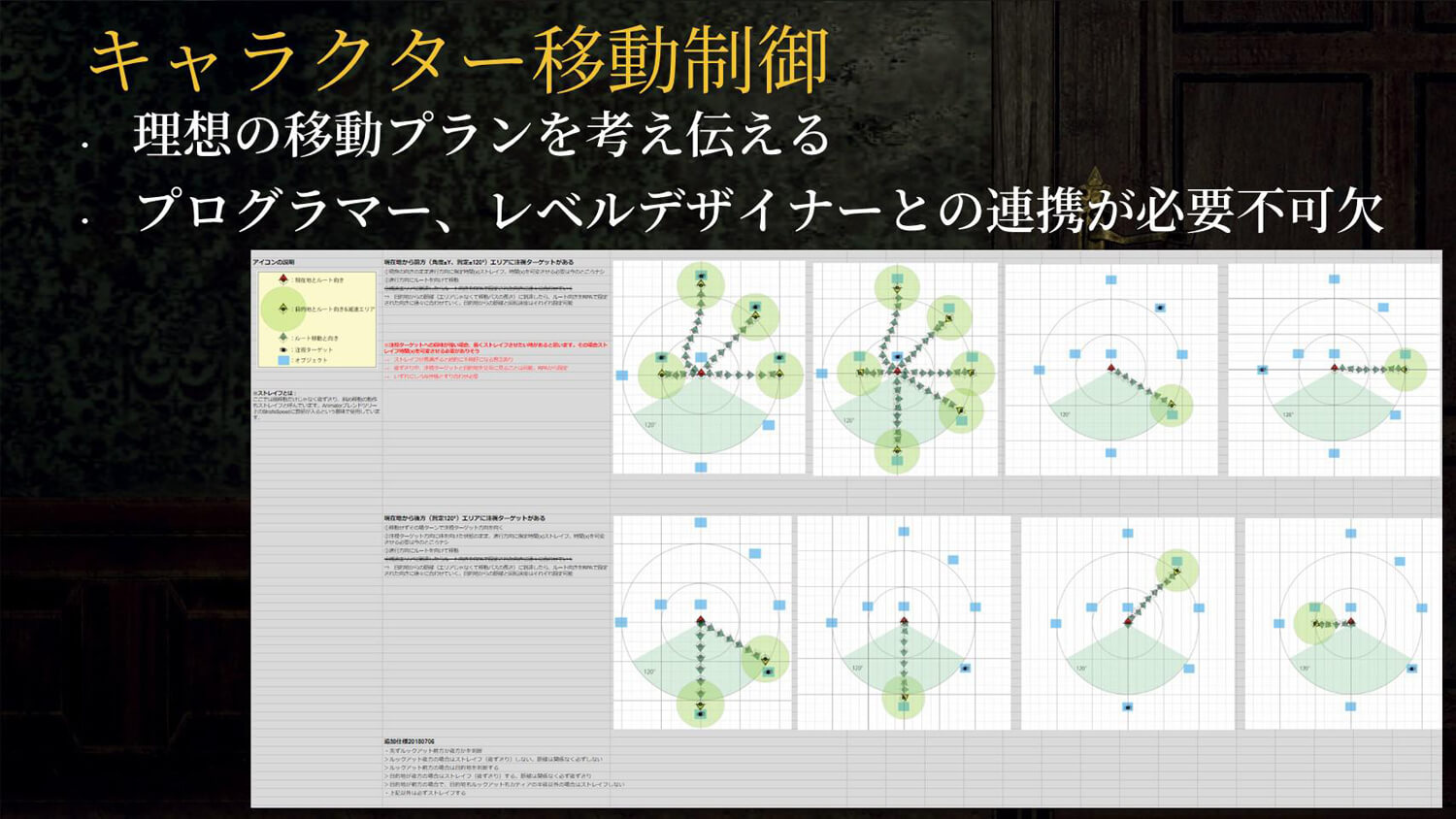

高橋:3Dアニメーターの側から、ああしてほしい、こうしてほしいという要望がありますよね。これを福山が考えて、エンジニアチームとブレインストーミングしました。その上で、そこでまとまった内容を福山が仕様にまとめて、エンジニアチームに渡しました。それを基にエンジニアが実装し、それを受けてアニメーションチームが最終調整を行うというながれで進みました。

ブロードヘッド:テストしてフィードバックしてというループを、ずーっと続けていました。本当に細かく細かく。

福山:アニメーションの素材はMayaのブレンドツリーを使って制作し、キャラクターの移動はUnityのナビメッシュで生成しました。エンジニアにもいろいろとカスタマイズしてもらったんですが、なかなか上手くいきませんでした。そこでエンジニアチームと私とで、どういう解決法があるかそれぞれ考えて、持ち寄った感じです。

CGW:何か抜本的な方法を考える必要に迫られたんですね。

福山:そうですね。そのため、short Locomotionに至るまでが長かったですね。short Locomotionはあくまで解決のための手段なので。ただ、考え方はすごく原始的です。モーションはそのままで、移動と回転をプログラムで制御しています。その上で、各モーションの秒数を指定して、Unity上で受け渡せるようにしています。

CGW:頭の中が3D CADという感じですね。

福山:今までの経験だと思います。こちらで考えた条件を見せたら、リードエンジニアとキャラクターのプログラム担当が「これ、いけるんじゃないですか」と言ってくれたので、実装に至りました。エンジニアさんがこれを見ただけで、すぐ理解していただいたのが、すごいと思います。

福山氏が作成し、エンジニアに示した「short Locomotion」の仕様メモ

CGW:そこは話が逆で、エンジニアが理解できるように言語化できるところがすごいのではないでしょうか?

福山:これに限らず、自分がキャラクターにさせたい動きのイメージを、エンジニアにどう伝えられるかが、アニメーターにはすごく重要だと思います。上田さんがこうした言語化がすごく得意だったんですね。その影響を受けています。

CGW:福山さんも上田さんも、どちらかというと天才肌で、数字が嫌いなイメージがありましたが、ちがうんですね。

福山:上田さんはわからないですけど、私は数字は嫌いです(笑)。でも、これは数字じゃない状態で頭に入っているという感じです。頭の中で、絵として動いているというか。

CGW:キャラクターの動きが数値で示せるわけですね。手描きのアニメーターも、人間ストップウォッチみたいなところがあります。

福山:そうかもしれませんね。この動きは何フレームくらいとか、だいたいイメージがあって。あくまで、だいたいですけど。

[[SplitPage]]アニメーターとリガー、それぞれのやりがい

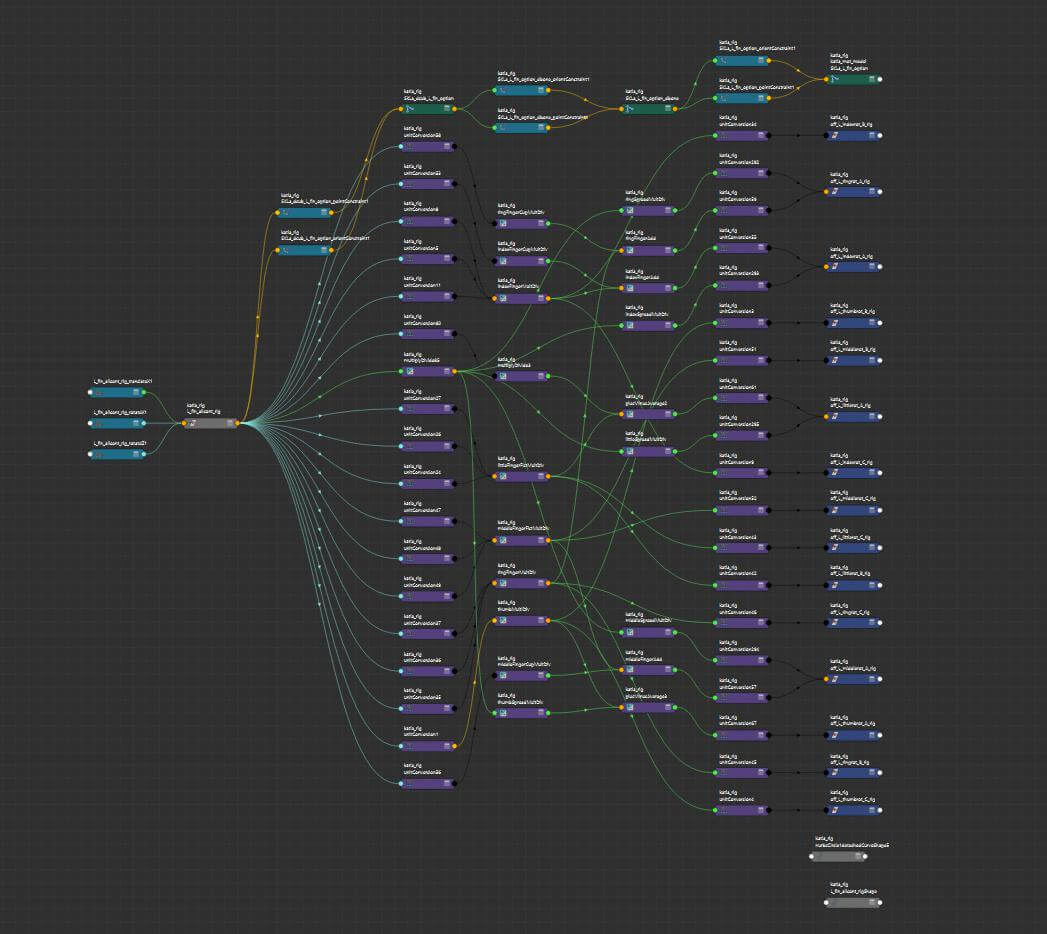

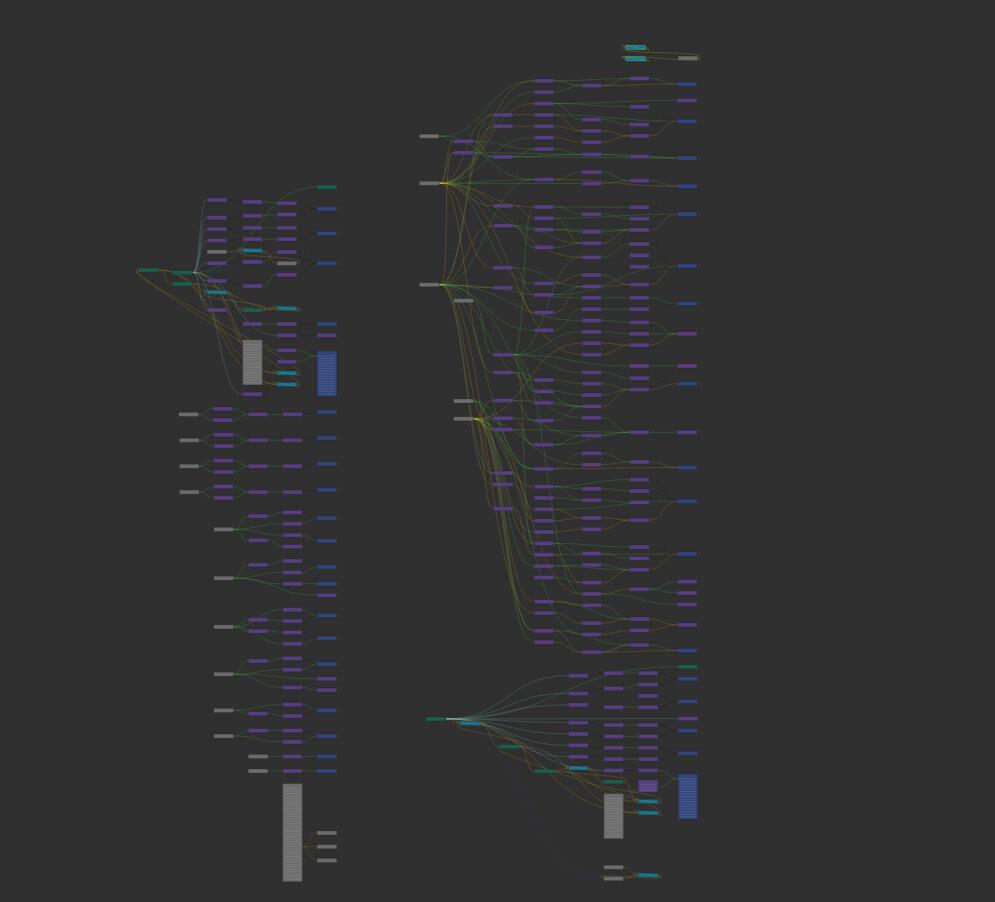

CGW:リグについても質問させてください。福山さんだけでなく、いろんな人に使いやすいように、本作ではSwitchingできるようなリグになっているそうですね。

ブロードヘッド:ベースの機能は福山を優先していますが、自分が使いやすいリグもあれば、福山が使いやすいリグもあります。チームには他のアニメーターもいるので、それぞれのスタイルで一番楽に使えて、モーション制作に集中できるようなリグをつくることが目的でした。誰もイライラしないように。その上で、後から自分が苦労しないためにSwitchingを入れました。

福山:まさに、モーション制作あるあるですよね。チーム内で共通のリグにしようとするんだけど、それぞれが勝手にリグをカスタマイズしてしまって、他の人が作業を引き継いだとき、全然ちがうリグになっていたとか。それが今回は共通のリグをベースに、それぞれがカスタムしたり、元に戻せるようになっていたりして、助かりました。

ブロードヘッド:Matchingツールもつくりました。ほとんどのリグって、Switcherはあっても、Matcherがないんです。そのためモーションの制作中、FKとIKの切り替えでストレスが溜まることがあります。それが嫌だったので、その場でSwitchingとMatchingができるようにしました。これによって、0フレーム目から100フレーム目までFKでつくって、101フレーム目から200フレーム目までIKに切り替えて、201フレーム目から最後までを再びFKにする、といったことが、いちいちTポーズに戻ることなく、シームレスにできるようになりました。

手と指のリグ【上】、足のリグ【左下】、顔のリグ【右下】

CGW:リガーに向く人、向かない人がいると思いますが、どのあたりが自分にあっていますか?

ブロードヘッド:アニメーターはお客様だと思っています。自分のモチベーションは他人を喜ばせることで、いろいろなことを調べるのも好き。リグ制作は最初に理想の状態を思い浮かべて、そこから逆算していくパズルだと思っています。調べ物をしながらパズルを解いて、アニメーターを喜ばせるのがリガーの仕事です。やってみて、これが自分の性格に合っていました。実際、最初からリガーになるつもりはなかったですから。

CGW:福山さんから何か具体的な要望などはありましたか?

福山:リグのつくりが煩雑だと、コントローラとチャンネルボックスとの間で、何度も手を動かす必要が出てきます。この時間がもったいなくて。また、全体をバッと選択してどこかにキーをコピーしたり、移動させたりするときに、なぜかチャンネルボックスだけついてこなかったりすることがあります。こうした状況になるのが嫌なので、できればコントローラだけにしてほしいなあって言っていました。

ブロードヘッド:今まで私がつくっていたリグでは、良くチャンネルボックスの中に足のコントローラを入れていました。しかし、福山はそのスタイルがあまり好きではなかったので、チャンネルボックスをほとんど使わないようにするには、どうしたら良いのか考えました。複数のコントローラを1つにまとめて、見た目をシンプルにして、アニメーションの再生中にコントローラの表示をOFFにしなくても気にならないくらいにするには、どうしたら良いか考えて、そこからパズルを組み始める感じでした。同じように足のリグも、ロールやかかとの動きなどを、1つのコントローラでできるようにしています。

CGW:お2人の関係の深さを感じさせますね。

ブロードヘッド:実際、隣同士の席なんです。そのため何か機能を追加したとき、少しでも隣で困っている感じだったら、すぐに「どうしました? 何が起きました?」と聞いています。

CGW:自発的行動についての工夫もありましたね。カティアが古典的なルールベースのキャラクターAIで動いている印象でしたが、もっとキャラクターAIをつくり込む考えはありましたか?

キャラクター姿勢制御ON

キャラクター姿勢制御OFF

福山:講演で説明したとおり、自発的行為といっても、3Dのオブジェクトそれぞれに対して、「カティアの興味の度合い」という隠しパラメータがあるだけなんです。興味の度合いがそれぞれで変化していって、一定以上の値になったら、カティアがオブジェクトに対して移動します。その際、そのオブジェクトに対する興味の度合いが消滅して、再び上がっていくまでインターバルがあるという。

高橋:だからルールベースではあるんですけど、より正確にいうとオブジェクト指向型のキャラクターAIという感じでしょうか。

そもそも本作ではプレイヤーがパズルを解く上で、邪魔にならない程度のキャラクターAIが求められました。プレイヤーが考えているうちにカティアが勝手に行動して、しかけを勝手に動かしてゲームオーバーになったら意味がないですからね。

一方でカティアがAIベースで移動しているとき、プレイヤーから指示が入ったらすぐに行動を中断させなければいけない、なんてシチュエーションも多発します。

福山:そのため、なかなか厄介なんですよ。自発的行動を入れなければ不自然だし。かといって調整がまずいとゲームプレイと摩擦が起きるし。

高橋:そこでキャラクターAIについては、不自然に見えない程度にすると最初から決めていました。

CGW:それでは最後に、アニメーターとリガーについて、それぞれの仕事の醍醐味や、やりがいについて教えてください。特に学生にとっては、モデラーと比べると、どうしても地味に感じられるところがあります。

福山:まずモデラーよりもアニメーターの方が、人気がないっていうのがショックでした。私は、アニメーターは俳優業だと思っていますから、逆に花形ですよ。どんなにきれいなモデリングのキャラクターでも、ゲームを遊んでいて動きが良くなかったら、がっかりじゃないですか。だからモデルを活かすも殺すもアニメーションだと思っているんです。

ブロードヘッド:キャラクターの性格を一番良く示すのがアニメーションだと思います。私が子どもの頃、ゲームを遊んで格好良いと思ったのは、動きがカッコよかったからです。福山がいうとおり、どんな格好良いキャラクターでも、動きが格好悪かったら、魅力も半減します。

福山:こういうとモデラーさんの反感を買うと思うんですけど、言ってしまえばキャラクターは針金でもいいんです。アニメーターはそれくらいの意気込みでつくっています。

ブロードヘッド:そのとおりですね。あと、リガーの良いところは、作業に対するフィードバックがすぐに来るところです。モデラーやアニメーターは、ゲームが完成して、お客様に遊んでいただくまで、フィードバックが得られません。リガーだったら、すぐにアニメーターの反応を見て、フィードバックが得られます。それは本当に良い気持ちです。

CGW:社内にお客様がいるということですね。

ブロードヘッド:そうそう。それに自分がつくったツールでつくられたモーションを見ると、そのキャラクターに命を吹き込む上で、自分が関わったという気持ちがもてます。だからリガーはすごくやりがいがある仕事だと思います。

CGW:なるほど。

ブロードヘッド:あと、よく私はアニメーターの仕事について説明するとき、「お人形さんと遊ぶこと」だと言っています。お人形さんにポーズをつけて、写真を撮ると楽しいですよね。女性だけではなくて、男性でもアクションフィギュアで遊ぶ人がいます。それと同じなんです。

CGW:確かに『Last Labyrinth』ではキャラクターの魅力をアニメーションが引き立てているなと、遊んでみて改めて感じました。またVRならでは、少人数体制ならではのゲームデザインが土台にあり、それに対して必要なアニメーションやリギングがなされていると感じました。ありがとうございました。