本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。第10回では、2025年7月に合併した、ORENDA WORLDとKORATのテクニカル系スタッフの仕事を前後編にわたって深掘りする。

インタビュイー紹介:現場を支える“テクニカルの要”たち

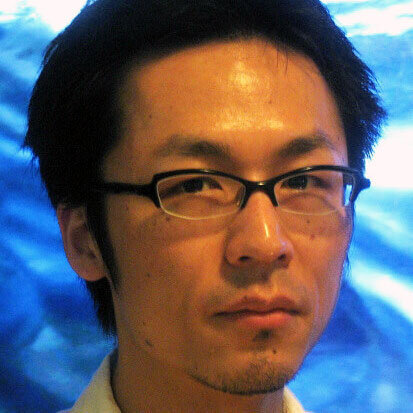

鎌田友樹氏(以下、鎌田):以前は老舗のCGスタジオでショットスーパーバイザーを務めていました。退職後に参加した別のCGスタジオが解散してしまい、次の進路を模索していたところ、当時の仲間たちがKORATに集まっていると聞き、私も合流しました。現在は、ライティング&コンポジットスーパーバイザーとして画づくりを担いつつ、パイプライン整備の統括も担当しています。

▲鎌田友樹氏(KORAT CGスーパーバイザー/パイプラインディレクター/ライティング&コンポジットスーパーバイザー)

中野善夫氏(以下、中野):KORATは、現代表の米山和利と私、もう一人のメンバーによる少人数チームからスタートしました。人手が限られていたため、「人間が手を動かす作業は極力減らし、コンピュータに任せられるところは任せる」という方針で、効率化のためのツールを自作しながら業務を進めていました。

その後、チームの規模や事業領域が拡大していく中で、私は病気をきっかけに一度現場を離れましたが、鎌田から「パイプライン整備を手伝ってほしい」と声をかけてもらい、再びKORATに戻ってきました。

桑原広行氏(以下、桑原):現在は、KORATの社内インフラとヘルプデスク業務を担当しています。規模の小さなCGスタジオでは、インフラ周りのトラブル対応を現場メンバーが兼任することも多いのですが、CG業界に入ったばかりの方にとっては、できれば避けたい業務だと思います(笑)。そうした裏方の業務を私が引き受けることで、ほかのスタッフが本来のクリエイティブ業務に集中できる環境づくりを意識しています。

もともとは映像とは無縁の仕事をしていましたが、縁あってCG業界に転身しました。以前から鎌田とは面識があり、共通の知人から声をかけてもらったことが、KORAT入社のきっかけです。

▲桑原広行氏(KORAT システム管理者)

長谷川 雄一氏(以下、長谷川):ORENDA WORLDにて、リアルタイム領域やAI領域の研究開発をリードしています。グループ横断で培った知見を基に、技術転用や新規提案を推進する立場にあります。

▲長谷川 雄一氏(ORENDA WORLD デジタル開発営業本部 ゼネラルマネージャー)

AI×VFXの融合でスケールする制作体制へ

鎌田:KORATは2012年に設立し、今年で13年目を迎えます。これまで、アニメのCG映像をはじめ、ゲームのプロモーションムービーやカットシーン、遊技機映像など、多様な分野でビジュアル制作に携わってきました。そして2025年7月には、ORENDA WORLDと包括的事業提携契約を締結し、AI技術とVFX技術を戦略的に融合させた「次世代エンターテインメントソリューション」の開発を共に進めていくことになりました。

CGWORLD:2025年7月の提携は、「AI×VFX」を前面に打ち出した印象的な発表でした。どのような背景があったのでしょうか?

鎌田:一言で言えば「お互いの補完関係」が決め手でした。KORATは近年、映像制作に特化してきたこともあり、ゲーム開発に関する知見がやや薄くなっていたのが実情です。一方のORENDA WORLDは、『Fate/Grand Order Arcade』や『Heaven Burns Red』といった大型タイトルでのCG制作を通じて、リアルタイム分野で多くの実績と技術的な検証を積み上げてきました。

代表同士がもともと近しい関係にあったこともあり、「足りないピースを補い合えば、より大きなスケールで勝負できる」という共通認識がありました。

現在、ORENDA WORLDとKORATの制作体制は実質的に一体化しており、O

長谷川:ORENDA WORLD側には、エンジニアも約20名在籍しています。それ以外にも営業や管理部門のスタッフが所属しており、グループ全体としては、声優事務所やAI系スタートアップなども含めて、現在は約250名規模の体制となっています。

KORAT流パイプライン構築の舞台裏

鎌田:私がKORATに合流した当時は、中野が退職してからすでに4〜5年が経っており、初期に構築されていたパイプラインの痕跡はほとんど残っていませんでした。事実上、ゼロの状態からの再スタートとなったわけです。以前在籍していたCGスタジオでは、整備されたパイプライン環境で大規模案件に取り組んでいたこともあり、新人が入りやすく、かつ一定の品質を保てる制作基盤の重要性を強く認識していました。そこで、KORATでも「誰が入ってもスムーズに制作できる環境」を目指し、地道に基盤づくりを始めました。

前職でも“パイプライン黎明期”のような環境で働いた経験があったので、当時の知見をベースにしながら、KORATに合ったかたちで本格的なしくみを組み上げていきました。ただし、社内にはツールを開発できるエンジニアがいなかったため、KORATのことをよく知っている中野に声をかけて、開発をサポートしてもらうことになりました。そこから5〜6年をかけて、ようやく「映像制作のためのパイプライン」と呼べるものがかたちになってきたと感じています。

正直、この規模のスタジオであれば、パイプラインがなくても属人的に回していくことは可能かもしれません。しかし、今回ORENDA WORLDとの合併にスムーズに対応できたのは、あらかじめ基盤を整えていたおかげです。「つくっておいて本当に良かった」と実感しています。今後、シリーズものや遊技機といった複数話・長期運用が前提の大規模案件が入ってきた場合にも、即応できる体制があることは、大きな安心材料です。

中野:鎌田から「ツール整備を手伝ってほしい」と声をかけてもらった時期は、病気療養明けだったこともあり、当初はフリーランスとして、あくまで軽めにサポートするかたちで関わっていました。当時は、鎌田が「こういう機能を実装したい」といった要件をまとめ、それを基に私がツールを開発するというやり取りをくり返していました。徐々に体調も回復してきて、少しずつ「もう少し本格的に関わってみようかな」と思えるようになり、今ではフルタイムではないものの、月の半分ほどを開発業務に充てる体制でKORATに復帰しています。

「探さなくていい」環境を目指し、ディレクトリ構造から見直す

鎌田:パイプライン整備に着手するにあたり、まず最初に行なったのは、過去のやり方を一度全てリセットすることでした。それまでKORATで使われていたディレクトリ構造やネーミングルールをいったん白紙に戻し、ゼロから再構築する方針を取りました。

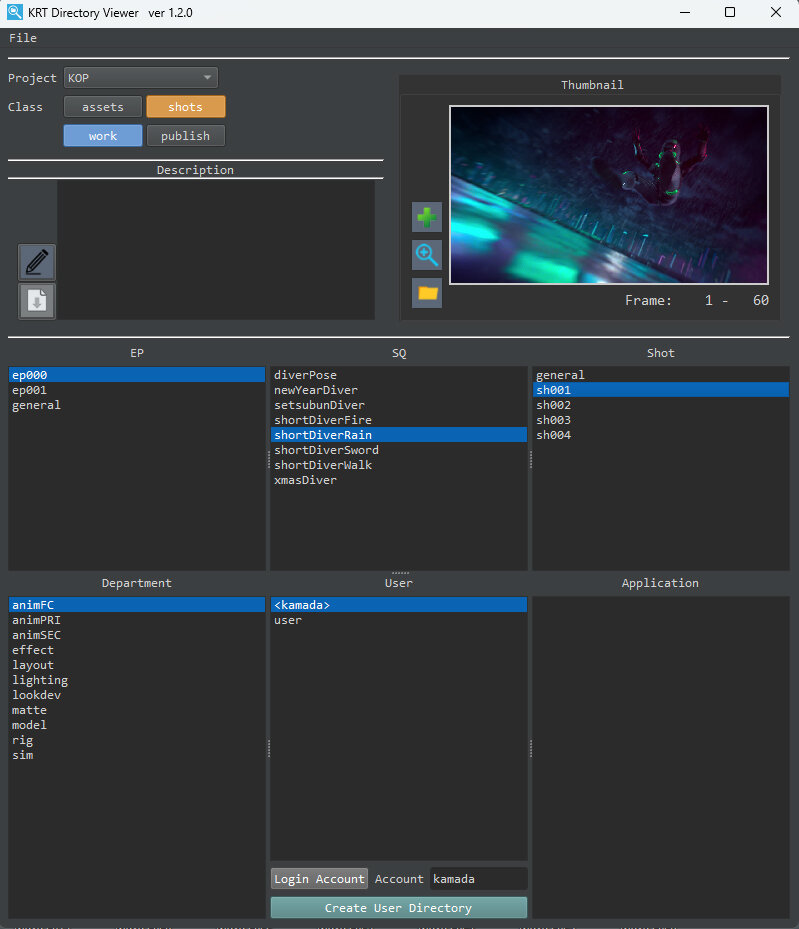

新しいディレクトリ構造を導入した際には、社内でも様々な反応がありました。過去にパイプラインツールを使ったことがある人たちは、構造の意図や目的を理解してくれたのですが、そうした経験がないメンバーからは、「ディレクトリの階層が深すぎてわかりづらい」といった戸惑いの声もありました。

そういった声に対しては、「深い階層をビジュアルで簡単に把握できるビューアを用意するので、操作はツールがサポートする」と伝え、安心感をもってもらえるように努めました。その結果、移行後は大きな混乱もなく、スムーズに定着していったと思います。

▲KRT Directory Viewer。深い階層に素早くアクセス可能。また、ユーザー階層も作成できる

中野:今では、ディレクトリ構造を整備したメリットの方が圧倒的に大きいと実感しています。明確なルールの基でデータが整理されているので、「どこに、どんなファイルがあるのか」がすぐに把握できるんです。人がファイルを探す時間もコストです。そうした“見えないロス”を削減できたのは、非常に大きな成果だと感じています。

鎌田:私自身も、かつてはプロジェクトごとに運用ルールが異なり、毎回データ探しに膨大な時間を費やしていました。ようやく目的のファイルにたどり着いても、フォルダ内が整理されておらず、再利用しづらい状態……ということが何度もあったんです。

そうした経験から、「ディレクトリ構造は最初に明確なルールを決めておくことが本当に重要だ」と痛感しています。共通ルールを設けておけば、誰が参加しても迷わない環境を提供できる。その意識が、今回の整備方針の土台になっています。

現場に寄り添うランチャー&データ連携ツールの整備

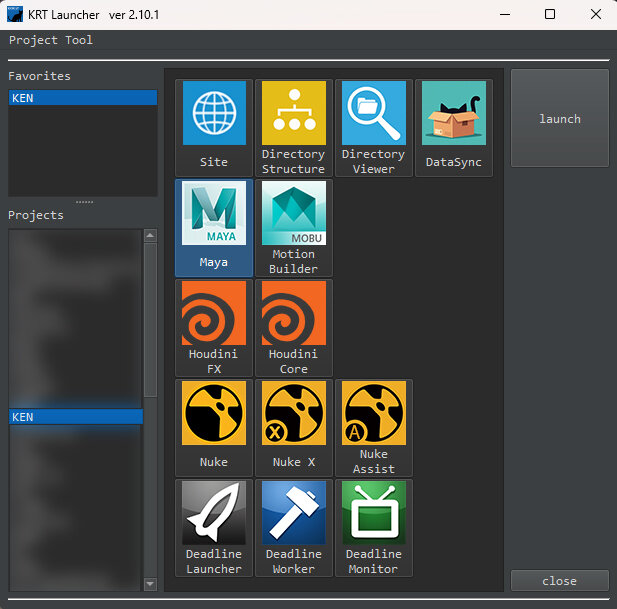

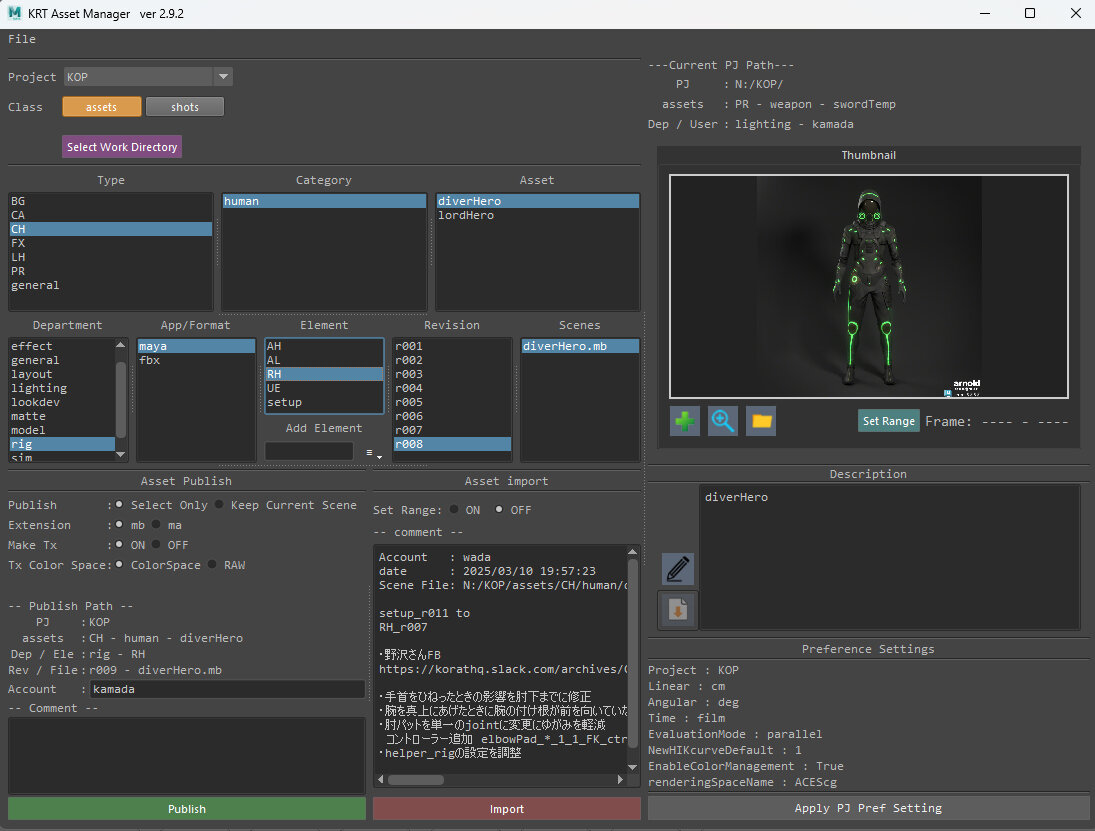

鎌田:ディレクトリ構造やネーミングルールなど、制作環境の“型”を整えた後、最初に着手したのがランチャーの開発でした。プロジェクトごとの設定を自動で切り替えてMayaやNuke、Houdiniなどのツールを起動できるしくみをつくり、その後に、Mayaで作成したアセットを一元管理できるアセットマネージャーの開発へと進みました。

▲KRT Launcher 。各プロジェクトに適した設定で、アプリケーションを起動できる

▲KRT Asset Manager。Mayaで作成したモデルとリグのデータをパブリッシュするツール

鎌田:並行して、「アニメーションデータを作成・出力し、それを基にショットを自動ビルドする」という一連のパイプライン構築を初期目標に据え、段階的に機能を実装していきました。ツールの仕様については、私から中野に一方的に指示を出すのではなく、「こういう機能はどうだろうか」とまずアイデアを提案し、それを基に話し合いながら仕様を詰めていくという、ディスカッションベースの開発スタイルで進めています。

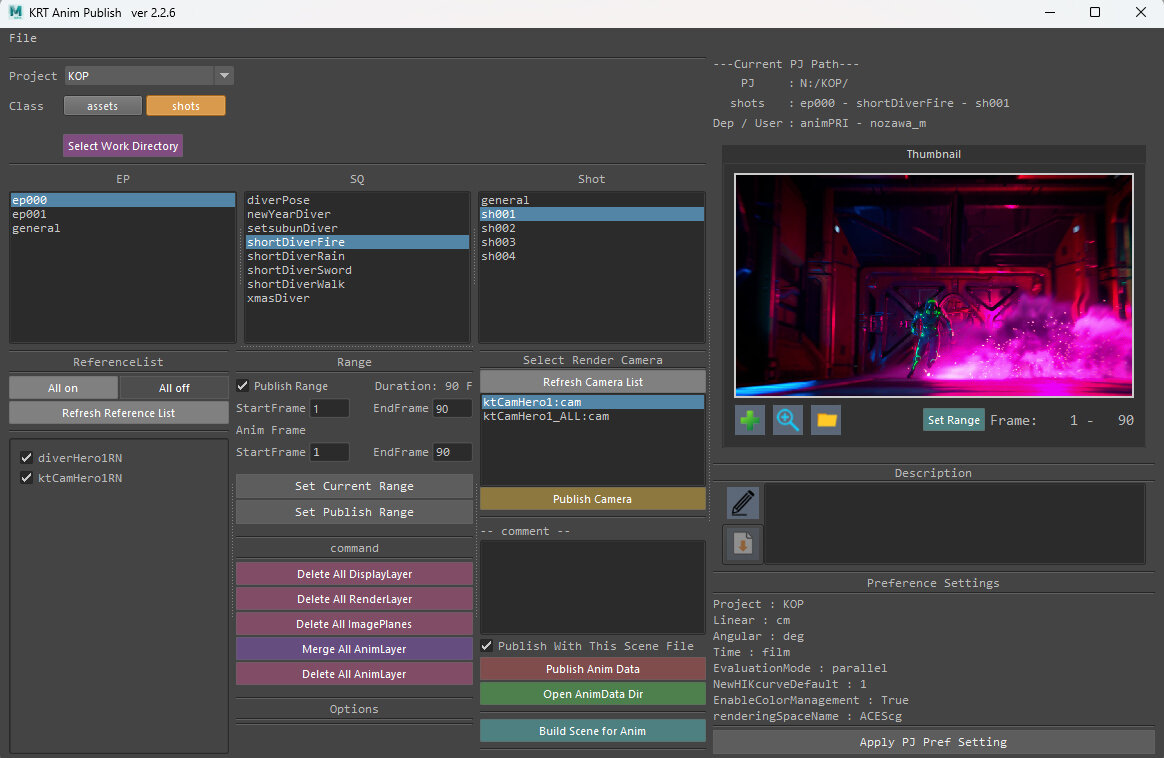

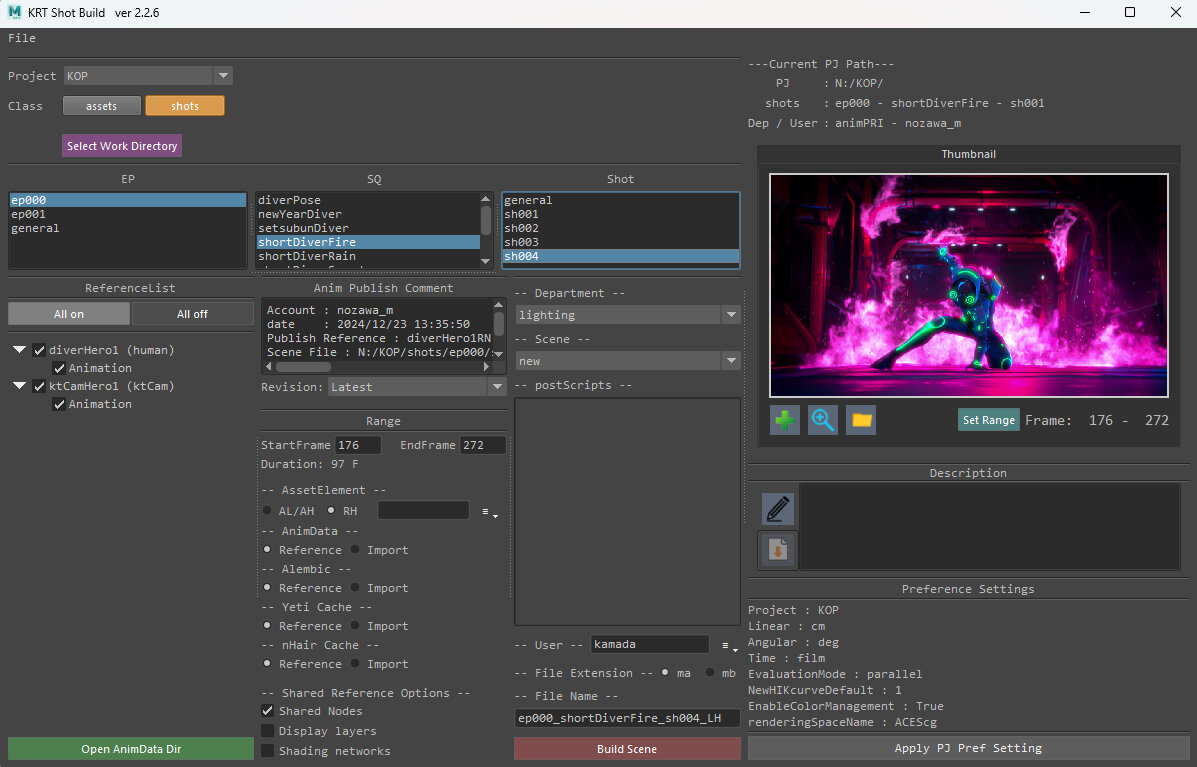

▲KRT Animation Publish。Mayaで作成したアニメーションデータをパブリッシュするツール

▲KRT Shot Build。各ショット用にパブリッシュされた、アセット・アニメーション・キャッシュのデータを自動で読み込み、シーンを再構築するツール

中野:Mayaまわりの環境整備は、とにかくスムーズでした。というのも、あらかじめファイル構成や命名規則、ディレクトリの配置ルールといった“制作の型”がきっちり定義されていたからです。その型に沿ってコードを書くだけでよく、初期フェーズから「これでいく」という方針が明確だったため、コーディング時に迷いがまったくありませんでした。体感的には、半年もかからないうちに初期運用レベルまで仕上がった印象です。

鎌田:私自身が以前、他社のパイプライン環境を使っていた経験があったので、それをベースにしながら、あまり迷うことなく設計を進められたのも大きかったです。まずはアセット管理から始めて、次にショットビルド、そしてキャッシュ関連のパブリッシュに対応。例えば、nHairやYetiといったシミュレーション系、さらにジオメトリキャッシュなどにも順次対応していき、最終的には制作に必要なひと通りのデータをパブリッシュできる環境が整いました。

その次のステップとして取り組んだのが、外部パートナーとデータを効率よく、かつミスなくやり取りするためのしくみづくりです。私たちのようなCGスタジオでは、案件ごとに外部のCGスタジオやクリエイターと連携する機会が非常に多いため、データ共有の精度と効率性は非常に重要です。

Mayaに対応したパイプライン整備が一段落したら、次のステップとしては、Nuke向けのアセットマネージャーの開発や、Houdiniへの対応にも着手しようと考えています。

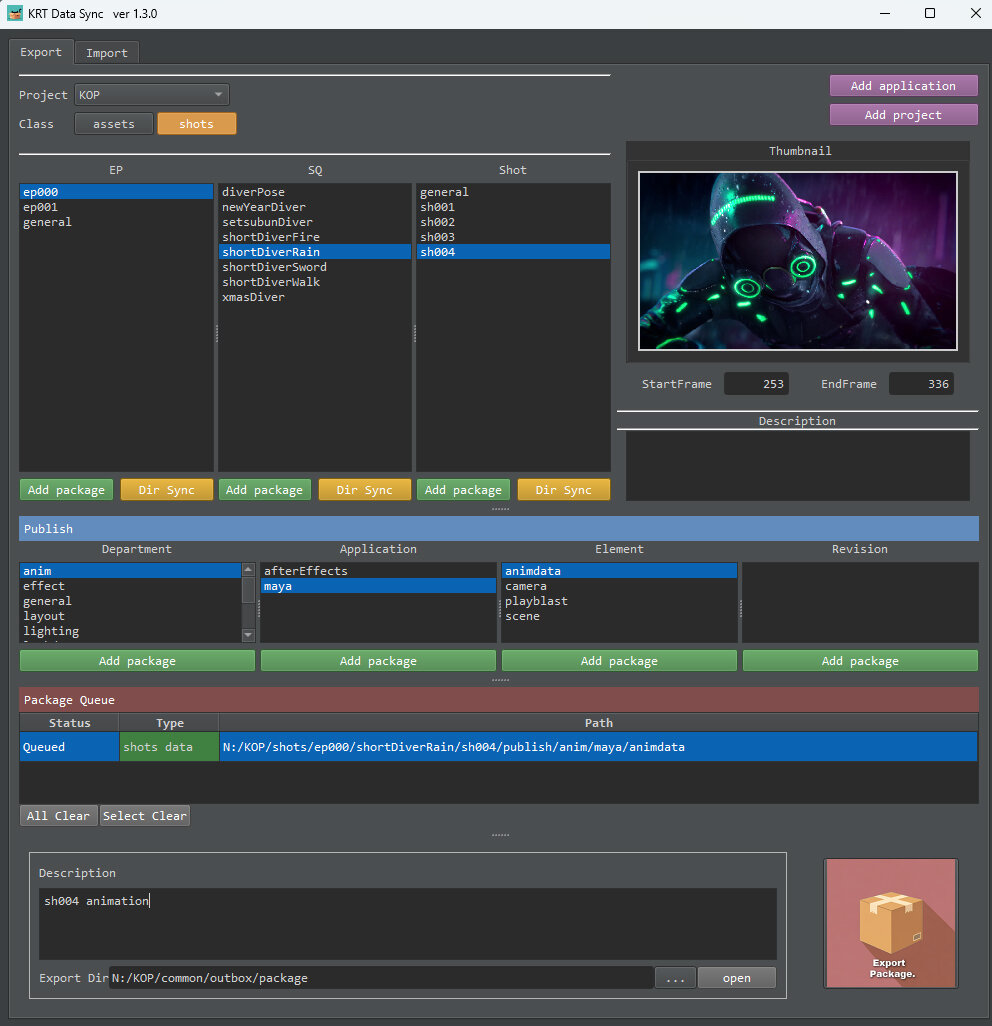

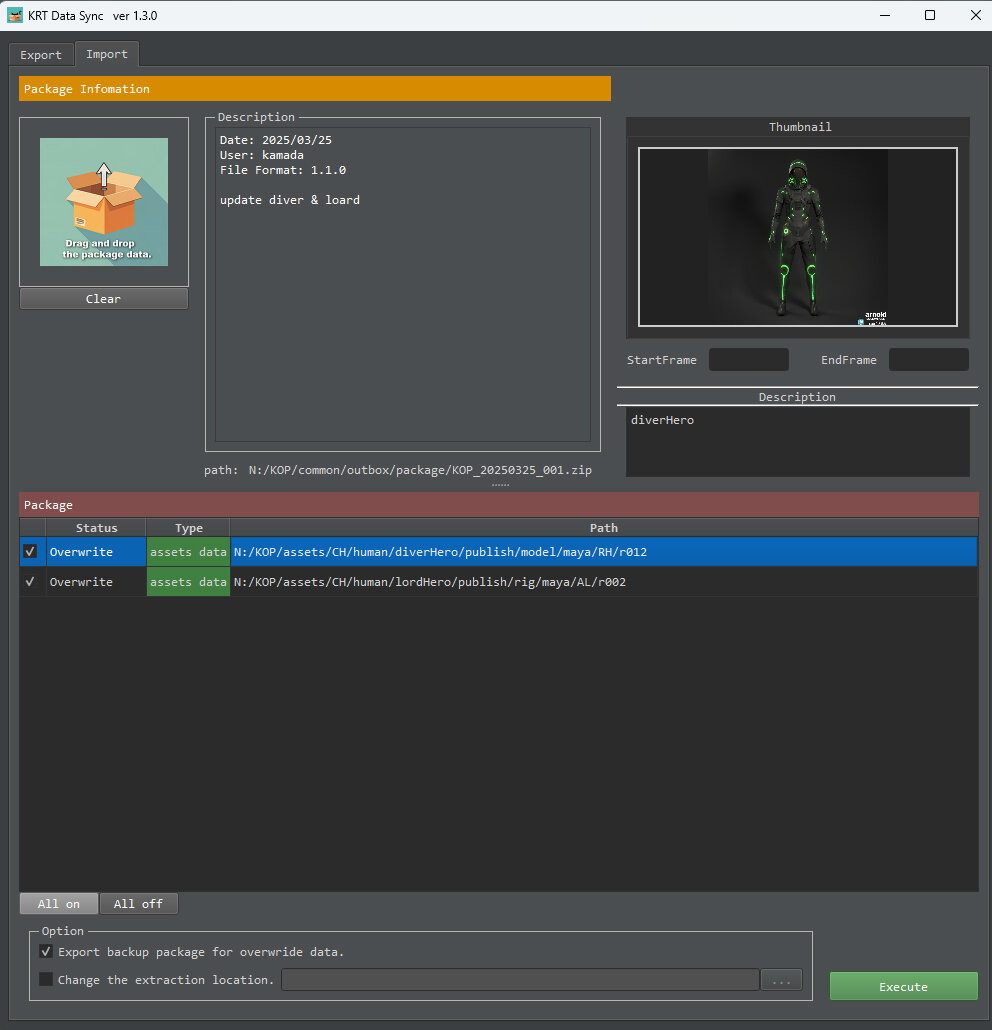

現在の運用では、社内ツールを使って必要なデータをパッケージ化して送信し、外部での作業が完了したら、相手方も同様にパッケージして返してくれます。戻ってきたデータは、ワンクリックでツールに読み込めば、自動で展開されるしくみです。

▲KRT Data Syncの【上】Exportと【下】Import。階層の同期に加え、パブリッシュされたデータをパッケージすることでデータ同期も行う

鎌田:現場の実感としては、「迷子にならない荷造り・荷解き」が可能になった感覚ですね。本来であれば、こうした連携はクラウドストレージを活用した方が理想的なのかもしれません。ただし、費用対効果の観点から見ると、現時点では難しいという判断をしています。日本のプロジェクトは規模が比較的小さく、かつ短期で完了する案件が多いため、現場の実情に即したローカルベースの運用を選んでいます。将来的に、より長期・大規模な案件が増えていくようであれば、そのタイミングでクラウド環境の導入も視野に入れていくつもりです。

導入のハードルを下げたポータブルパイプライン

鎌田:私たちが開発したパイプラインツールは、取引先のCGスタジオにも提供しています。プロジェクトごとのディレクトリ階層さえ合わせてもらえれば、そのまますぐに利用できる、柔軟性の高い設計になっています。

中野:基本的に、ツールはポータブル仕様で構築しています。社外に提供しても、環境構築や依存関係でつまずくことなく、そのまま即使用できるよう意識してつくってあります。

鎌田:私自身、過去に「外部からパイプラインツールを受け取って、いざ動かせるようになるまでに1ヶ月かかった」といった経験を何度もしてきました。その度に現場では大きなストレスがかかっていて、「こんな思いはもうしたくない」という思いが、今回のツール設計の出発点です。

ですので、私たちのツールは極力シンプルにしており、まずは必要最小限の機能だけを提供します。必要に応じて追加機能を後から加える方針です。パイプライン開発って、つい夢が広がりがちなんですよね。「すべてをAlembicで統一して、Flow Production Trackingに接続して……」みたいな構想はとても魅力的ですが、それに時間をかけすぎて、気づけば納期までの残り時間はギリギリ。パイプラインをリリースしたもののエラーが頻発して現場が大混乱、という事態は本当に大変ですから。

だからこそ、「まずは最小限の機能でいいから、できるだけ早く現場に届ける」という姿勢を大切にしています。現場で試してもらいながら、徐々にブラッシュアップしていく。それが一番実践的で、事故のないやり方だと思っています。

中野:とにかく“スピード重視”ですね。プロジェクトが始まる前にツールを用意できなければ、どれだけ便利でも意味がありません。効率化ツールは、制作が始まる前に仕込まなければ、制作費の中で回収することができないんです。だからこそ、まずは実用に耐えるレベルのものを短期間で開発して、現場に投入する。そして、そのフィードバックを基に改良を重ねていく、という開発サイクルを意識しています。

鎌田:現在、社内プロジェクトは全て共通のルールとパイプラインで運用しています。複数のツールが乱立しているような状況ではなく、すべて1本のパイプラインで統一されています。この状態にたどり着くまでには、およそ2年ほどかかりました。今では、ユーザー自身で環境設定の変更やプロジェクトの立ち上げができるようになっており、いちいちシステム担当者に問い合わせる必要もありません。現場の誰もが、自分たちでプロジェクトを起動し、作業を始められる。そうした“自走できる”パイプライン環境が、ようやく社内に根付いてきたと感じています。

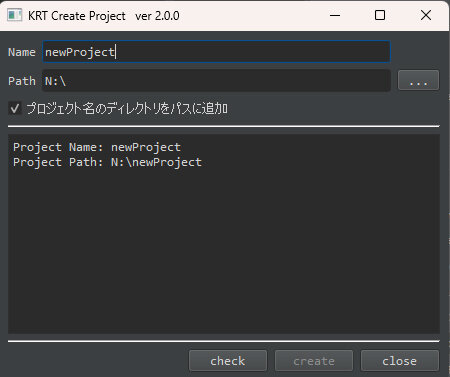

長谷川:私はもともとORENDA WORLD側の人間だったので、KORATとの運用のちがいにはかなり驚かされました。ORENDA WORLDでは、これまで新しいプロジェクトを立ち上げる度に、必要なフォルダ階層を手作業で一つひとつつくっていたんです。それが今では、ランチャーにプロジェクト名を入力するだけで、必要なディレクトリがすべて自動生成されるようになりました。おかげで、プロジェクトの立ち上げスピードが劇的に向上したと実感しています。

▲ランチャーに搭載されている、プロジェクト階層の作成を行うツール

シンプル設計と運用で実現する高効率な制作環境

桑原:システム運用に関しても、できる限りシンプルさを追求しています。よくあるような「プロジェクトごとにストレージ領域を細かく区切って、必要に応じて再割り当てをして……」といった複雑な運用はしていません。代わりに、すべてのプロジェクトが共用できる大きな作業領域を確保し、その“器”を丸ごと現場に提供する方式を採用しています。

というのも、着手前の段階で「この案件では何TB必要か」を正確に見積もるのは難しい。だからこそ、最初から余裕のある広めの領域を確保しておき、その中で各プロジェクトが共通ルールの基で運用する方が合理的です。この方法なら、開始時の申請手続きやディスク領域の作成待ちも不要ですし、容量が急増した場合も区画再設計なしで対応できます。結果として、初動の速さと継続的な柔軟性の両立が可能になりました。

鎌田:領域管理が現場主導で行えるので、ディレクトリ階層の作成もランチャーから即座に対応できます。システム部門を通す必要がなく、プロジェクト側の裁量でどんどん進められるのが特徴です。

桑原:そのため、プロジェクトの立ち上げ時に何か特別な調整が必要になるケースはほとんどありません。ツールの動作確認をすることはありますが、問題が起きるとすれば、新しい運用を試すときくらいですね。

中野:トラブルが発生するとしたら、プラグインやレンダリングまわりの設定が原因、というケースが多いです。

桑原:そうですね。「このあたりの挙動がちょっと変ですね」と現場から報告が来たときには、私の方でまず当たりをつけて、「こういう状態ですが、この仕様で問題ないでしょうか?」と確認する程度です。とはいえ、私たちのツールは基本機能をベースに非常にシンプルにつくられているため、大きなトラブルにはほとんど遭遇しません。原因がツール側にあると感じたことは、これまで一度もないですね。

中野:そもそも、ツール側で“余計なこと”は何もしていないんですよ。基本的にはMayaの標準機能の範囲内で完結するようにしてあるので、構造そのものが非常にクリアです。

鎌田:「このツールがないと仕事が進まない」という依存関係は、なるべくつくらないようにしています。あくまでも、MayaやNukeといった主要ツールの標準機能を軸に、それを補助するかたちでパイプラインを設計しています。万が一、パイプラインツールが動かなくなったとしても、データをつなぎ直せば作業は進められる。そういった“最悪を想定した設計”をしておくことで、現場が止まらない環境を実現しています。

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS) 代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota